Zu Diesem Heft

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Karl König Institute Newsletter

Summer 2020 Karl König Institute Newsletter TheKarl König Institute Newsletter is published by the Karl König Institute www.karlkoeniginstitute.org23 Karl König Archive, Camphill House, Milltimber, Aberdeen, AB13 0AN, Scotland [email protected] Editors: Richard Steel, Anne Weise and Christoph Hänni The Hidden Life of Rudi S. Contents More About Refugee Destiny for 80 Years of Camphill The Hidden Life of Rudi S.— More Alison Lodge About Refugee Destiny for 80 Years of Camphill Alison Lodge ................. 1 Although Rudi’s name has always been examine how the married male pioneers The Children of Europe Air Rescue known to Camphill and several photo- came to be sent to the Isle of Man as En- Anne Weise ................................................4 graphs of him still exist, little was known emy Aliens. Alfred Bergel — in English! about his fate after he left Kirkton House It was the date that was significant. Anne Weise ................................................6 on March 21, 1940. Though he was not 1940. Rudi was already a young man in News from the Middle European the first child to join, that being Peter his twenties when he arrived [as he was Region Regine Bruhn ........................ 7 Bergel, he was the second pupil to arrive born on November 15, 1909 he would Insiders/Outsiders at Kirkton House in April of 1939, before have been 29 when he arrived], and he Richard Steel and Vicky Syme ............. 9 the official opening, moving away just was also originally from Germany. Rudi The ountM Camphill Community before Camphill House was acquired. He had also been classed as an Enemy Al- turns 50 Vicky Syme .........................10 had arrived in Britain as a German Jew- ien! Next to establish was his full name Camphill America is 60 ......................11 ish refugee and a young man with epilep- to make a search of the British Govern- The eamT Grows — Welcome to sy. -

Journal Fanthroposophy

Journal for ANTHROPOSOPHY NUMBER[Image:Martinc. engraving,St.Michael,Schongauer,Germany,1450-1491] 51 FALL 1990 Journal for ANTHROPOSOPHY The salvation of this human world lies nowhere else than in the human heart, in the human power to reflect, in human meekness, and in human responsibility... We are still incapable of understanding that the only genuine backbone of all our actions — if they are to be moral — is responsibility. Responsibility to something higher than my family, my country, my firm, my success. Vaclav Havel, Czechoslavakian president and writer, in an address to the U.S. Congress, February, 1990 (Taken from The New Yorker). NUMBER 51 • FALL 1990 ISSN-0021-8235 Front Cover Engraving: S t M ic h a e l by Martin Schongauer, Germany, c. 1450-1491. EDITOR H ilm a r M oore MANAGING EDITOR Clare Moore The Journal for Anthroposophy is published twice a year by the Anthroposophical Society in America. Subscription is $12.00 per year (domestic); $15.00 per year (foreign). Manuscripts (double-spaced, typed), poetry, artwork, and advertising can be mailed to the editor. For information on sending manuscripts on disc, contact the editor. Back issues can be obtained for $5.00 ea. plus postage. All correspon dence should be sent to: Journal for Anthroposophy HCOl Box 24 Dripping Springs, TX 78620 Journal for Anthroposophy, Number 51, Fall 1990 © 1990, The Anthroposophical Society in America. CONTENTS 5 A Thread from the Tapestry Alanus Wove: Nature and Inner Development in Alan of Lille and Bernardus Silvestris BY JOEL MORROW 25 What is a Waldorf School? BY JOHN F. -

Karl König Institute Newsletter

Summer 2017 Karl König Institute Newsletter TheKarl König Institute Newsletter is published by the Karl König Institute www.karl-koenig-institute.net Karl König Archive, Camphill House, Milltimber, Aberdeen, AB13 OAN, Scotland [email protected] Editors: Richard Steel, Anne Weise and Christoph Hänni Vienna—a New Event and a Look into the Past the eternal universe throughout eternity, that the I is the All-One. In these hours Anne Weise my consciousness seemed much bigger, The biography of Alfred Bergel, Karl beautiful, grand old Jewish cemetery of beyond the stars. Time went very, very König’s childhood friend, has just been Vienna. The grave inscription honors him slowly (level of consciousness). To me it presented for the first time in his home as an esteemed scholar and teacher of the was as if I had for the first time reached town Vienna, thanks to an invitation by the Torah. At the new Jewish cemetry, we vis- the level of thinking in these hours. Anthroposophical Society. Everybody was ited the gravesite of Alfred Bergel’s father, In October 1963 after another visit to Mah- deeply moved by this destiny, which ended Arnold, and of his grandparents, Kathari- ler’s grave, Karl König wrote retrospectively: with murder in Auschwitz. We now know na and Karl Bergel. The Bergel family was At the cemetery in Grinzing, at the grave that he encountered anthroposophy sev- a kind of substitute family for Karl König of Gustav Mahler, where I experienced the eral times in his life. After the talk people giving him a cultural foundation and ideas grand vision more than forty years ago. -

Camphill Correspondence July/August 2020

July/August 2020 CAMPHILL CORRESPONDENCE The Raising of Lazarus (after Rembrandt) Vincent van Gogh, May 1890 Credits: Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation) 1940 - 2020 : 80 Years of Camphill Call for Submission Contents 2020 - 2021 The Camphill Correspondence is seeking articles Bible Reading ..………………………… 3 for the September/October 2020 issue which will be dedicated to the 80th year anniversary of the Inner Fire ……………………………….. 8 Camphill Movement. The theme of the issue is From the Archives ……………………. 10 “Paths to the Future: What’s Next for Camphill.” In Memoriam……………………………. 11 Poems ……..……..……………….…… 16 We are looking for articles where you can tell us about your experiences, stories, and perspectives in response to the following questions: We welcome your contributions! Stories, photos, poems - life in Camphill. • What are some of the new ways that you have expressed Camphill ideals in your community life? Submit your articles to • How do you assure that your community [email protected]. thrives through the transitions and changes of the times? • What steps are you taking in your community in response to the constant changes? • How does your community maintain continuity and viability in these changing times? • What are some of the changes that your Month of the Year Meditation community experienced and how did you adapt to it? July - Unselfishness becomes catharsis There may be other themes or questions that August - Compassion becomes freedom you want to explore. Please don’t be limited with the questions outlined here. The main thing is that we share with each other stories that we can carry Calendar of the Soul: into Camphill’s future. -

Camphill and the Future

3 Camphill Contexts A communal movement, like any living thing, evolves in complex relationship with its environment. In the beginning, the relevant environment is small. The movement’s growth is shaped primarily by the founders’ creativity and strength of will, their capacity to get along with one another, and other internal factors. Movements that reach a second or third generation do so because their found- ers manage to open themselves to the surrounding world, at least to the extent of welcoming a new generation into movement leadership. This is what Camphill accomplished, rather splendidly, with the incorporation of baby boomers in the 1970s. By the time a communal movement reaches maturity, however, it does not simply live within an environment. It relates simultaneously to multiple contexts, each offering its own challenges and opportunities to the movement. The task of a mature movement is to allow itself to be transformed by each of its contexts, and simultaneously to transform each context by bringing to it distinctly communal practices and ideals. THE ANTHROPOSOPHICAL MOVEMENT Camphill’s first context was the anthroposophical movement, and anthroposophy continues to exert a formative influence over Camphill’s development. The found- ers of Camphill began as members of anthroposophical youth groups in Vienna. Like other clusters of younger anthroposophists in the 1920s and 1930s, they were impatient with abstract study and eager to translate their spiritual ideals into con- crete practices. When the rise of Hitler forced them out of Vienna, they followed the migration patterns of anthroposophists before and since—to the British Isles, and soon thereafter to the United States, South Africa, Holland, and Scandina- via. -

Camphill and the Future

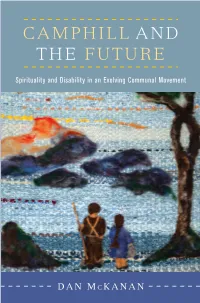

DISABILITY STUDIES | RELIGION M C KANAN THE CAMPHILL MOVEMENT, one of the world’s largest and most enduring networks of intentional communities, deserves both recognition and study. CAMPHILL A ND Founded in Scotland at the beginning of the Second World War, Camphill communities still thrive today, encompassing thousands of people living in more CAMPHILL than one hundred twenty schools, villages, and urban neighborhoods on four continents. Camphillers of all abilities share daily work, family life, and festive THE FUTURE celebrations with one another and their neighbors. Unlike movements that reject mainstream society, Camphill expressly seeks to be “a seed of social renewal” by evolving along with society to promote the full inclusion and empowerment of persons with disabilities, who comprise nearly half of their residents. In this Spirituality and Disability in an Evolving Communal Movement multifaceted exploration of Camphill, Dan McKanan traces the complexities of AND THE the movement’s history, envisions its possible future, and invites ongoing dia- logue between the fields of disability studies and communal studies. “Dan McKanan knows Camphill better than anyone else in the academic world FUTURE and has crafted an absorbing account of the movement as it faces challenges eighty years after its founding.” TIMOTHY MILLER, author of The Encyclopedic Guide to American Inten- tional Communities “This book serves as a living, working document for the Camphill movement. Spirituality and Disability Communal Movement in an Evolving McKanan shows that disability studies and communal studies have more to offer each other than we recognize.” ELIZABETH SANDERS, Managing Director, Camphill Academy “With good research and wonderful empathy, McKanan pinpoints not only Cam- phill’s societal significance but also how this eighty-year-old movement can still bring potent remediation for the values and social norms of today’s world.” RICHARD STEEL, CEO, Karl König Institute DAN MCKANAN is the Emerson Senior Lecturer at Harvard Divinity School. -

Anthroposophy Worldwide What Is Happening in the Anthroposophical Society 6 /19

Anthroposophy worldwide What is happening in the Anthroposophical Society 6 /19 ■ Antroposophical Society June 2019 • N° 6 Pause for thought 3 Dealing with the digital world Anthroposophical Society 1 Facing the underlying anxiety 2 Rudolf Steiner: Vaccination 3 Letter from Justus Wittich 3 Young Members’ Initiative 4 Added designation ‹General› 4 France: In three places 5 Germany: Branch newsletter 10 100th birthday: Traute Lafrenz Page 11 Obituary: Jaime Padró Transformative qualities: courage, 11 Membership News open-mindedness and forgiveness By way of example, the international students conference at the Goetheanum in April, hosted by Goetheanum 5 Leadership: Understanding Christ the Youth Section, engaged close on 700 learn- 5 Stage: Fear and health Facing the ers in the exploration of what it means to have courage. A Youth Conference in Spring Valley School of Spiritual Science underlying anxiety in August will focus on ‹Questions of Courage›. 6 Medical Section: What is our global The summer conference staging the Four Mys- attitude to vaccinating? Dear Members and Friends, tery Dramas at the Goetheanum: ‹Spirituality 7 Medical Section: Anthroposophic in Anxiety and Health› will focus on the central Medicine in Lucerne We live in a world dominated by fear and anxiety, theme of anxiety as a doorway to health and 7 Anthroposophic Council for Inclusive either explicitly experienced in the face of danger spirituality, by awakening to self-transformation. Social Development: New Newsletter and threat, or as the implicit underlying state of The Social Initiative Forum, a growing network of 8 Youth Section: Acting from the heart unease in the face of growing unpredictability in organizations, initiatives and individuals working (Conference on «Courage») 9 Performing Arts Section: seasonal and environmental stability, social com- actively to transform discrimination, marginal- Thomastik violin plexity, and economic security. -

May/June 2010

May/June 2010 The Island, Craigie Aitchison, Oil on Canvas uman beings will feel this need – the need to be brought to wake up more fully in the encoun- Hter with the other person than one can wake up in regard to the merely natural surroundings. Dream life wakes up into wakeful day consciousness in the encounter with the natural environment. Wakeful day consciousness wakes up to a higher consciousness in the encounter with the soul and spirit of our fellowman. Man must become more to his fellowman than he used to be: he must be- come his awakener. People must come closer to one another than they used to do, each becoming an awakener of everyone he meets. Modern human beings entering life today have stored up far too much karma not to feel a destined connection with every individual they encounter. In earlier ages, souls were younger and had not formed so many karmic ties. Now it has become necessary to be awakened not just by nature but by the human beings with whom we are karmically connected and whom we want to seek. Rudolf Steiner Keeping in touch Celebratory Birthdays May/June 2010 e have several poems gracing this issue and it made Becoming 70 Wme think how nice it would be to have more poetry Ann Hoyland, Oaklands ...............................22 June included in future, might a few more of you might be in- spired to send in your work? Whilst I am on the theme of di- Becoming 75 verse content it would be lovely to have any artwork which Leonardo Fulgosi, Italy .................................17 May has been created by you or from within a community, either Edelgard Ubelacker, Weinstein .....................28 May to accompany specific articles or as stand-alone images to Ita Bay, Heiligenberg-Steigen ..........................1 June be included in the main body of the Correspondence. -

Camphill Correspondence May/June 2015

May/June 2015 The Pink Mountain, Deborah Ravetz Poetry isn’t vague uncertainties, it is inexplicable certainties. Gerard Manley-Hopkins Birthday List May – June 2015 Becoming 94 Contents Marianne Gorge, Simeon Houses ...............16 June Becoming 93 Developmental dilemmas. Part one Monica Dorrington, Ringwood ..................20 June Andrew Plant ............................................... 1 Becoming 90 Wera Levin, Überlingen................................8 June Grizel Davidson, Newton Dee ...................29 June Whitsun, then and now Jens-Peter Linde ..........4 Becoming 85 Michael Schmundt, Markus Gemeinshaft....10 June Economics and the Spirit Part 2 Gerda Holbek, Camphill Schools ...............18 June Carlo Pietzner ..............................................5 Becoming 80 Edelgard Übelucker, Weinstein ...................28 May Anthroposophical hotspot Robin Jackson .........7 Ita Bay, Heiligenberg ....................................1 June Becoming 75 The Threefold Social Organism Karl König ......8 Gabriele Macke, Lehenhof .........................22 May Ilsabe Muller, Lehenhof ................................1 June Kaspar Hauser and empathy Jens-Peter Linde ...9 Becoming 70 Allmut ffrench, Rowan, England .................10 May Gay van der Westhuizen, Hermanus Farm ..24 May Obituaries: Turid Engel 10 / Eleanor Shartle 11 Astrid Åkerholm, Vallersund Gård ..............13 June Vreni Glur, Glencraig .................................16 June News from the movement: Any additions or changes, Arts festival at Beaver Run -

A REFLECTION on the CRISIS in EDUCATION and MAN's TRUNCATED EXISTENCE by MARIA LYONS March 2011

A REFLECTION ON THE CRISIS IN EDUCATION AND MAN’S TRUNCATED EXISTENCE By MARIA LYONS March 2011 ABSTRACT Today, in any part of Britain, it is hardly possible to open a newspaper without reading the word ‘crisis’ in connection to some aspect of public education. Within educational literature, many versions of this crisis have been recognised, debated and diagnosed. In an academic climate generally discouraging to ‘big picture’ research, however, comparatively few attempts have been made to interpret the contemporary crisis in education in terms of more profound social, historical and spiritual phenomena. Taking an interdisciplinary approach, this thesis has sought to provide such an interpretation, drawing in particular on the anthroposophical worldview developed by Austrian philosopher Rudolf Steiner (1861- 1925). In tracing the major political, economic and ideological factors that have shaped education in Britain since the end of the Second World War up to the present, the thesis has identified a set of recurring attitudes and practices which can be traced to their origins in the circumstances of the European Enlightenment. The most significant of these is the belief that the united power of politics and education can guarantee a healthy society. This enduring conviction fuels today’s politically-instigated ‘learning revolution’. The thesis has argued that the politicisation of learning is fundamentally at odds with human freedom, for it entails an externalisation of responsibility for self-knowledge and self-development. It is this tension which manifests as an ever-intensifying sense of crisis. The thesis has proposed that to address the crisis it will be necessary to move beyond both the idea of freedom as a state project and the prevailing conception of the human self as a politically realisable entity. -

Camphill and the Future

1 Camphill Generations All Camphillers would agree that theirs is a multiple-generation movement. But there is no shared understanding of where one Camphill generation ends and the next begins. The concept of a “generation” is inherently fuzzy. Since some people have children at age fifteen and others at age forty-five, three generations might pass in one family during another family’s single generation. Some groups of peo- ple, born at roughly the same time, attain a powerful sense of shared identity— most notably the baby boomers (born between 1946 and 1964) and the millennials (born between 1980 and 1996). There are also events in Camphill’s history that bonded specific generational cohorts together. At least four generations have left powerful imprints on Camphill. I use the term founding generation to include the circle of friends who fled from Vienna to Scotland in 1938 and undertook the shared project of creating a school for children with special needs. These founders were born between 1902 and 1916; all but the Königs were tightly grouped between 1910 and 1916. The second generation, which I refer to as “those who came,” includes children who enrolled in the early Camphill schools and coworkers, some only slightly younger than the founders, who joined the fledgling enterprise in the 1940s and 1950s. Baby boomersconstitute a third Camphill generation of students, villagers, and coworkers. A few arrived in the late 1960s, many more in the 1970s, and others as late as the 1990s or beyond. Because this was the period of most rapid growth, baby boomers became the most sig- nificant generation in Camphill’s history—a position they still hold today. -

Gesamtinhaltsverzeichnis 1947-1971 Zu "Mitteilungen Aus Der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland"

Fünfundzwanzig Jahre Gesamtinhaltsverzeichnis 1947-1971 Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland Gesamtüberblick über den Inhalt in den Jahren 1947-1971 Zusammengestellt von Herta Blume Nur für Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft INHALTSVERZEICHNIS Seite Vorbemerkung Geleitwort III Die Redaktionen der Mitteilungen IV Motive aus dem Jahre 1923 V 1. Aufsätze - Erinnerungen - Zuschriften A. Nach Sachgebieten chronologisch geordnet Arbeit an der anthroposophischen Substanz 1 Erkenntnis- und Schulungs weg 6 Die Weihnachtstagung und der Grundstein 7 Gesellschaftsgestaltung - Gesellschaftsgeschichte 9 Völkerfragen, insbesondere Mittel- und Osteuropa 12 Die soziale Frage - Soziale Dreigliederung 14 Waldorfschul-Pädagogik 18 Medizin - Heilpädagogik 19 Naturwissenschaft - Technik 20 Ernährung - Landwirtschaft 22 Elementarwesen 23 Kalender - Ostertermin - kosmische Aspekte 24 Jahreslauf - Jahresfeste - Erzengel 25 Der Seelenkalender 27 Zum Spruchgut von Rudolf Steiner 27 Eurythmie - Sprache - Dichtung 29 Über die Leier 29 Bildende Kunst - Kunst im Allgemeinen 30 Die Mysteriendramen 31 Die Oberuferer Weihnachtsspiele 32 Über Marionettenspiele 32 Baukunst - Der Bau in Dornach 33 Die Persönlichkeit Rudolf Steiners, ihr Wesen und Wirken 35 Marie Steiner-von Sivers 38 Erinnerungen an Persönlichkeiten und Ereignisse 39 Biographisches und Autobiographisches 43 Seite Christian Rosenkreutz 44 Goethe 44 Gegnerfragen 45 Genußmittel - Zivilisationsschäden 46 Verschiedenes 47 B. Nach Autoren geordnet 49 Ir. Buchbesprechungen A.