Université Paris IV – Sorbonne

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Cinema and Pedagogy in France, 1909-1930 Casiana Elena Ionita Submitted in Partial Fulfillment of the Re

The Educated Spectator: Cinema and Pedagogy in France, 1909-1930 Casiana Elena Ionita Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2013 © 2013 Casiana Elena Ionita All rights reserved ABSTRACT The Educated Spectator: Cinema and Pedagogy in France, 1909-1930 Casiana Elena Ionita This dissertation draws on a wide range of sources (including motion pictures, film journals, and essays) in order to analyze the debate over the social and aesthetic role of cinema that took place in France from 1909 to 1930. During this period, as the new medium became the most popular form of entertainment, moralists of all political persuasions began to worry that cinematic representations of illicit acts could provoke social unrest. In response, four groups usually considered antagonistic — republicans, Catholics, Communists, and the first film avant- garde known as the Impressionists — set out to redefine cinema by focusing particularly on shaping film viewers. To do so, these movements adopted similar strategies: they organized lectures and film clubs, published a variety of periodicals, commissioned films for specific causes, and screened commercial motion pictures deemed compatible with their goals. Tracing the history of such projects, I argue that they insisted on educating spectators both through and about cinema. Indeed, each movement sought to teach spectators of all backgrounds how to understand the new medium of cinema while also supporting specific films with particular aesthetic and political goals. Despite their different interests, the Impressionists, republicans, Catholics, and Communists all aimed to create communities of viewers that would learn a certain way of decoding motion pictures. -

Promenades Suisses : Langues, Littératures Et Cultures

Promenades suisses : langues, littératures et cultures Dialogues Mulhousiens Numéro 2 Décembre 2018 ISSN 2496 – 0004 http://dialogues.hypotheses.org/ Le présent numéro est le premier dossier inaugurant une série dédiée au panorama littéraire, culturel et linguistique de la Confédération helvétique, visant à valoriser les travaux et les réflexions des étudiants, des doctorants et des enseignants-chercheurs de l’Université de Haute-Alsace. Le travail rédactionnel du présent dossier a été assuré par l’équipe de rédaction de Dialogues Mulhousiens (http://dialogues.hypotheses.org/), un espace scientifique consacré à la réflexion sur la recherche par la recherche des jeunes chercheurs gravitant autour de l’espace mulhousien. L’équipe de rédaction est chapeautée par Alessandra Ballotti, la revue/plateforme est dirigée par Tania Collani. Toutes les contributions ici publiées ont été soumises à un processus de relecture et d’évaluation. Promenades suisses : langues, littératures et cultures sous la direction de Clémence Bauer Dialogues Mulhousiens ISSN 2496 – 0004 Décembre 2018 Conception de couverture : Inkar Kuramayeva Photo de couverture : Irena Senkerikova https://dialogues.hypotheses.org Présentation Clémence Bauer Université de Haute-Alsace ILLE (EA 4363) Ce dossier de la revue Dialogues Mulhousiens se propose d’explorer le vaste panorama littéraire, culturel et linguistique suisse et ses spécificités. Le présent dossier, qui veut inaugurer une série à venir, présente des contributions, en français et en italien, sur l’ensemble des aspects -

Alfredo Casella and "'!He Montjoie! Affair"

Alfredo Casella and "'!he Montjoie! Affair" Francesco Parrino Although John C. G. Waterhouse described him as "the most influentially innovative figure in Italian music between the two world wars,"l the composer Alfredo Casella (1883-1947) occupies a rather shadowy place in the history of twentieth-century music. Casella has fallen into oblivion for various reasons, but what lies behind most of these reasons is the fact that Italians still find it hard to deal detachedly with their Fascist past. In fact, during Mussolini's dictatorship Casella While researching and writing this paper I benefited from the invaluable advice of many scholars, mentors, and friends; I am especially grateful to my supervisor Erik Levi, and to Amanda Glauert, Roger Parker, Francesco Solitario, Richard Taruskin, and Janet Waterhouse. I am also indebted to Renato Badall for letting me hear a rare recording of Casella's "Notte di Maggio" (whichis kept in his extraordinarily rich sound archive), as well as to Arbie Orenstein for making me aware ofinteresting details concerning the intellectual links between Canudo and Ravel. I must also express my deep gratitude to Giovanni Morelli of the Fondazione Giorgio Cini, Venice, and to Ulrich Mosch of the Paul Sacher Stiftung, Basel, for allowing me to study important primary sources related to Casella and Stravinsky. Last but not least, many thanks to Sarah Bruce and Cristiano Ostinelli ofBMG-Ricordi for providing me with a perusal score of "Notte di Maggio" as well as for giving copyright clearance for the music examples. My research was supported by the University of London Central Research Found, which awarded me a grant to visit various Italian libraries and archives in the spring of 2004. -

NATALIA-GONCHAROVA EN.Pdf

INDEX Press release Fact Sheet Photo Sheet Exhibition Walkthrough A CLOSER LOOK Goncharova and Italy: Controversy, Inspiration, Friendship by Ludovica Sebregondi ‘A spritual autobiography’: Goncharova’s exhibition of 1913 by Evgenia Iliukhina Activities in the exhibition and beyond List of the works Natalia Goncharova A woman of the avant-garde with Gauguin, Matisse and Picasso Florence, Palazzo Strozzi, 28.09.2019–12.01.2020 #NataliaGoncharova This autumn Palazzo Strozzi will present a major retrospective of the leading woman artist of the twentieth- century avant-garde, Natalia Goncharova. Natalia Goncharova will offer visitors a unique opportunity to encounter Natalia Goncharova’s multi-faceted artistic output. A pioneering and radical figure, Goncharova’s work will be presented alongside masterpieces by the celebrated artists who served her either as inspiration or as direct interlocutors, such as Paul Gauguin, Henri Matisse, Pablo Picasso, Giacomo Balla and Umberto Boccioni. Natalia Goncharova who was born in the province of Tula in 1881, died in Paris in 1962 was the first women artist of the Russian avant-garde to reach fame internationally. She exhibited in the most important European avant-garde exhibitions of the era, including the Blaue Reiter Munich, the Deutsche Erste Herbstsalon at the Galerie Der Sturm in Berlin and at the post-impressionist exhibition in London. At the forefront of the avant- garde, Goncharova scandalised audiences at home in Moscow when she paraded, in the most elegant area of the city with her face and body painted. Defying public morality, she was also the first woman to exhibit paintings depicting female nudes in Russia, for which she was accused and tried in Russian courts. -

Early Film Theory and the Idea of Modernity

Early Film Theory and Modernity FILM 333 01 / HUMS 375 01 / LITR 351 01 T Th 10.30-11.20 Instructor: Francesco Casetti While this course satisfies the “Film Theory” requirement for Film Studies Majors, it is meant for all humanities students as a way of looking at the development of the 20th century in light of its major media. For a long time, early film theories have been overlooked and underestimated. Their recent rediscovery has, however, highlighted their crucial role in framing film as a "modern" invention. The main point of interest in early film theories is based on their capacity of highlight and focus some of the characteristic of modern life: speed, economy, contingency, excitation, etc. Prioritizing the filmic experience, they focalized attention on the spectator. But the idea of a “modern” art, as well as the research for a “modern” language, were also an important issue. On the background of this interest for modernity, early film theory was not uniform. Ideological differences and national identities played a major role in defining the perspective of theoretical research. In this respect, it is useful to compare the debate in the USA and in Europe and to acknowledge the very different traditions which they represented. The course will accordingly take into account theories in France (Delluc, Epstein), Germany (Arnhein, Kracauer), Middle-Europe (Bálazs, Lukács, Tille), Italy (Papini, Thovez), Soviet Union (Eisenstein, Vertov, Pudovkin) and USA (Lindsay, Freeburg, Münsterberg). Week 1. Film and its time Francesco Casetti, Eye of the Century, New York: Columbia Univ. Press, 2008, Introduction and Chapter 1, pp. -

Diva: Early Film Culture and Image Theory in Italy

Dalle Vacche, Angela. Diva: Defiance and Passion in Early Italian Cinema. Austin: University of Texas Press, March 2008. Introduction. Mater Dolorosa A “diva” is the most important woman singer, the prima donna on the stage of opera, but this word can also describe an arrogant or temperamental woman. Close to the English word divine, “diva” means goddess, while the label “diva” competes for the spotlight with God, the ultimate divine maker of stars. Whereas God coincides with eternity, stars live and die. The point here is that the word diva strives for timelessness and infinity. By contrast, the word star is about someone special or exceptional or super-human (1), but not comparable to a divinity. In her best moments, the diva involves a certain kind of ineffable spirituality, ritualistic otherness, and an intuitive aura about transcendence. In short, the diva is an anomalous “star” in comparison to the Hollywood model which has defined film stardom for the rest of the world. The diva’s unusual contribution to the history of stardom stems from the cultural specificities of Italian modernity. In early Italian cinema, “diva” meant female star in a “long” feature film of at least sixty minutes, with some close- ups for the heroine and a fairly static use of the camera. The 12 point-of-view shot and the shot reverse shot, two basic features of classical American cinema, did not exist in the Italian films made between 1913 and 1918. However, the point-of-view shot begins to appear around 1919 or 1920 in diva-films. The three most famous divas of this period were Francesca Bertini (1892-1985), Lyda Borelli (1887-1959), and Pina Menichelli (1890-1984). -

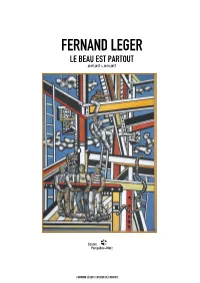

Fernand Leger Le Beau Est Partout 20.05.2017 > 30.10.2017

FERNAND LEGER LE BEAU EST PARTOUT 20.05.2017 > 30.10.2017 FERNAND LÉGER / DOSSIER DÉCOUVERTE SOMMAIRE 1. PRESENTATION GENERALE DE L’EXPOSITION……………....P.3 2. PLAN DE LA GALERIE 1……………………………….P.5 3. PARCOURS………………………………………....P.7 4. LE BEAU………………………………………….. P.36 5. FERNAND LÉGER ET LE CORBUSIER. VISIONS POLYCHROMES ... P.39 6. PISTES PÉDAGOGIQUES……………………………... P.53 7. DOCUMENTATION…………………………………... P.62 8. INFORMATIONS PRATIQUES………………………….... P.64 9. ATELIERS JEUNE PUBLIC……………………………... P.66 10. PROGRAMMATION ASSOCIÉE………………………….. P.68 En couverture : Fernand Léger, Les constructeurs (état définitif), 1950 Biot, musée national Fernand Léger Photo © RMN-Grand Palais (musée Fernand Léger) / Gérard Blot © ADAGP, PARIS, 2017 2 FERNAND LÉGER / DOSSIER DÉCOUVERTE 1. PRESENTATION GENERALE DE L’EXPOSITION FERNAND LEGER. LE BEAU EST PARTOUT 20 mai 2017 ! 30 octobre 2017 Galerie 1 Commissariat : Ariane Coulondre, Conservateur, Chef du service des collections au Centre Pompidou Témoin passionné d’un siècle foisonnant, Fernand Léger (1881 – 1955) est sans doute l’un des artistes modernes les plus célèbres. Généreux, curieux de tout et grand voyageur, il s’est intéressé tout au long de sa carrière à de nombreux domaines : la poésie, le cinéma, le cirque, la danse, l’architecture et l’urbanisme, etc. Attaché à créer des oeuvres à la fois modernes et populaires, il s’est beaucoup engagé en faveur du progrès social. Cette exposition exceptionnelle présente toutes les facettes de ce géant du XXème siècle. Le Centre Pompidou-Metz rend hommage à la personnalité exceptionnelle de Fernand Léger, peintre de la ville et de la vie moderne qui célébra les profondes mutations de son époque. -

Sve Do Srca Svijeta

SVE DO SRCA SVIJETA izabrane pjesme BLAISE CENDRARS SADRŽAJ Tomica Bajsić Prevodeći Indianu Jonesa francuske literature ..................................................................... 1 Uskrs u New Yorku ............................................................................................................... 9 Transsibirska proza ili mala Jeanne od Francuske ............................................................. 17 Panama ili Pustolovine mojih Sedam Ujaka ........................................................................ 31 DEVETNAEST ELASTIČNIH PJESAMA .............................................................................. 47 Ona ima tijelo na svojoj haljini ............................................................................................ 48 Posljednja vijest .................................................................................................................. 49 Fantômas ............................................................................................................................ 50 Rat u Luksemburškom parku .............................................................................................. 52 Šrapneli ............................................................................................................................... 56 KODAK dokumentarci ...................................................................................................................... 57 Na Hudsonu ....................................................................................................................... -

Chagall, Modigliani, Soutine…Paris Pour École, 1905-1940

Enseignants et 3 juin – 31 octobre 2021 mahj.org personnels éducatifs Exposition Dossier pédagogique Chagall, Modigliani, Soutine... Paris pour école, 1905-1940 Amedeo Modigliani, Portrait de Dédie, détail, 1918, Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne – Centre de création industrielle, donation de M. et Mme André Lefèvre en 1952. Sommaire I. Introduction 3 II. Plan de l'exposition 4 III. Pistes pédagogiques 5 IV. Cinq fiches thématiques 11 ▷ Fiche n° 1 : Migration et exil des artistes de l’École de Paris 11 ▷ Fiche n° 2 : L’effervescence des avant-gardes à Paris 17 ▷ Fiche n° 3 : Les artistes dans la guerre 23 ▷ Fiche n° 4 : Les femmes artistes et l’École de Paris 29 ▷ Fiche n° 5 : La Ruche 35 V. Bibliographie sélective 39 VI. Annexes 40 2 I. Introduction « Peut-on considérer comme indésirable l’artiste pour qui Paris est la Terre promise, la terre bénie des peintres et des sculpteurs ? » C’est ainsi qu’André Warnod défendait dans Comœdia, en 1925, les artistes marginalisés, parce qu’étrangers, au sein du Salon des indépendants. De cette critique de la xénophobie du milieu de l’art français est née l’appellation « École de Paris ». Depuis, celle-ci désigne moins un mouvement qu’une génération de peintres et de sculpteurs de toutes nationalités, attirés, dès le tournant du xxe siècle, par la scène parisienne. Parmi eux, nombreux sont les artistes juifs arrivés à Paris avant 1914, venant des métropoles européennes mais aussi des bourgades juives de l’Empire russe. Ils sont allemands comme Lou Albert-Lasard ou Rudolf Levy, bulgares comme Jules Pascin, hongrois comme Béla Czóbel ou Alfred Reth, polonais comme Mela Muter, Simon Mondzain ou Marek Szwarc, russes comme Marc Chagall, Sonia Delaunay, Adolphe Feder, Michel Kikoïne, Jacques Lipchitz, Mané-Katz, Chana Orloff, Chaïm Soutine ou Ossip Zadkine, tchèques comme Georges Kars, italiens comme Amedeo Modigliani. -

Le Centre Pompidou De Paris : La Réalisation D’Un Grand Projet Artistique Et Culturel : Les Nouveaux Usages De La Démocratisation De L’Art Jian-Chung Tan

Le centre Pompidou de Paris : la réalisation d’un grand projet artistique et culturel : les nouveaux usages de la démocratisation de l’art Jian-Chung Tan To cite this version: Jian-Chung Tan. Le centre Pompidou de Paris : la réalisation d’un grand projet artistique et culturel : les nouveaux usages de la démocratisation de l’art. Art et histoire de l’art. Université de Lorraine, 2016. Français. NNT : 2016LORR0244. tel-01752394 HAL Id: tel-01752394 https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01752394 Submitted on 4 Jan 2021 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. AVERTISSEMENT Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie. Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de référencement lors de l’utilisation de ce document. D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt une poursuite pénale. Contact : [email protected] LIENS Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm UNIVERSITÉ DE LORRAINE École doctorale Fernand Braudel Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales 2L2S LE CENTRE POMPIDOU DE PARIS. -

ÖNB: Bericht Zur Provenienzforschung Anonyme Vorbesitzer: Druckschriften Provenienz P 38 / Kein Vorbesitzernachweis 1

ÖNB: Bericht zur Provenienzforschung Anonyme Vorbesitzer: Druckschriften Provenienz P 38 / kein Vorbesitzernachweis 1 Anonyme VorbesitzerInnen: Provenienz P 38 / kein VorbesitzerInnennachweis Provenienz/I Signatur Format nventar Autor/Titel Ort/Datum Anzahl Bde. Standort Provenienz Buch Svoboda, František Xaver: lt. Einlb. Směry života (= Vybrané Hry umsig. v. 42703A P 38 divadelních ochotniků II/25) Prage 1911 1 685.097-A Bd. II/25: k. E. Widman, G.R.: Fausts Leben Bd. 077: P 38 (St.) (= Deutsche Hand und durchgestr. ersetzt 409873B-Per Hausbibliothek Bd. 77) Stuttgart o. J. 1Per. durch "A. B. 45" Per., lt. Diehl, Charles: Venise (= Einlb. Bibliotheque de Philosophie umsig. v. 452081B-Per P 38 scientifique Bd. 4) Paris 1938 1 688.828-B Bd. 4: P 38 (St.) Friedel, Jean: Personnalité biologique de l'Homme (= Bibliothéque de Philosophie 452081B-Per scientifique Bd. 1/9) Paris 1921 1Per. Bd. 1/9: P 38 (St.) Wulffen, Erich: Das Weib als Sexualverbrecherin (= Per., Enzyklopädie der modernen umsig. v. 457464C-Per P 38 Kriminalistik Bd. 5) Berlin 1923 1 663.240-C Bd. 5: k. E. Horak, Jan: Nevjětši dešťové srážky na Moravě (= Zprávy Kommisse pro přírodovědecké prozkoumání 468039C P 38 Moravy Heft 2) Brne 1910 1 Bd. IV/1-2: k. E. ÖNB: Bericht zur Provenienzforschung Anonyme Vorbesitzer: Druckschriften Provenienz P 38 / kein Vorbesitzernachweis 2 Anonyme VorbesitzerInnen: Provenienz P 38 / kein VorbesitzerInnennachweis Provenienz/I Signatur Format nventar Autor/Titel Ort/Datum Anzahl Bde. Standort Provenienz Buch Novak, Max: Andesit v Luhačovicích (= Zprávy Kommisse pro přírodovědecké prozkoumání Moravy Heft 6); Remeš, Moric: Dodatky ke geologické mapě okolí olomouckého (= Zprávy Kommisse pro přírodovědecké prozkoumání 468039C P 38 Moravy Heft 7) Brne 1907/1908 1 Bd. -

Avant-Garde Et Tradition Dans Les Arts Du Décor En France. Lectures Critiques Autour De Guillaume Janneau

Avant-garde et tradition dans les arts du décor en France. Lectures critiques autour de Guillaume Janneau. Rossella Froissart To cite this version: Rossella Froissart. Avant-garde et tradition dans les arts du décor en France. Lectures critiques autour de Guillaume Janneau.. Art et histoire de l’art. Université de Provence - Aix-Marseille I, 2011. tel-02336495 HAL Id: tel-02336495 https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02336495 Submitted on 28 Oct 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. 1 UNIVERSITE DE PROVENCE AIX-MARSEILLE I Département d’Histoire de l’Art et d’Archéologie Rossella Froissart Pezone AVANT-GARDE ET TRADITION DANS LES ARTS DU DECOR EN FRANCE Lectures critiques autour de Guillaume Janneau Marcel Gromaire, L’Automne ou Les Flandres, Tapisserie des Gobelins, 3m10 x 4m40 Habilitation à diriger des recherches soutenue le 18 novembre 2011 devant un jury composé de : M. Alain Bonnet, Professeur, Université de Nantes M. Jean-Marie Guillon, Professeur Université de Provence M. Rémi Labrusse, Professeur, Université de Paris -Nanterre (Rapporteur) M. Emmanuel Pernoud, Professeur, Université Sorbonne Paris 1 (Rapporteur) M. Pierre Wat, Professeur, Université Sorbonne Paris 1 (Garant) 2 À Cyrille, Aurélien, Raphaël 3 Remerciements Ma plus grande reconnaissance va ici à M.