Sherry Simon Hybridity Revisited: St

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Developer Condemns City's Attitude Aican Appeal on Hold Avalanche

Developer condemns city's attitude TERRACE -- Although city under way this spring, law when owners of lots adja- ment." said. council says it favours develop- The problem, he explained, cent to the sewer line and road However, alderman Danny ment, it's not willing to put its was sanitary sewer lines within developed their properties. Sheridan maintained, that is not Pointing out the development money where its mouth is, says the sub-division had to be hook- Council, however, refused the case. could still proceed if Shapitka a local developer. ed up to an existing city lines. both requests. The issue, he said, was paid the road and sewer connec- And that, adds Stan The nearest was :at Mountain • "It just seems the city isn't whether the city had subsidized tion costs, Sheridan said other Shapitka, has prompted him to Vista Drive, approximately too interested in lending any developers in the past -- "I'm developers had done so in the drop plans for what would have 850ft. fr0m-the:sou[hwest cur: type of assistance whatsoever," pretty sure it hasn't" -- and past. That included the city been the city's largest residential her of the development proper- Shapitka said, adding council whether it was going to do so in itself when it had developed sub-division project in many ty. appeared to want the estimated this case. "Council didn't seem properties it owned on the Birch years. Shapitka said he asked the ci- $500,000 increased tax base the willing to do that." Ave. bench and deJong Cres- In August of last year ty to build that line and to pave sub-division :would bring but While conceding Shapitka cent. -

1996 Matthewson Reinholtz.Pdf

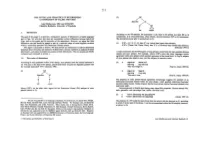

211 TIlE SYNTAX AND SEMANTICS OF DETERMINERS:' (2) OP A COMPARISON OF SALISH AND CREEl /~ Specifier 0' Lisa Matthewson, UBC and SCES/SFU Charlotte Reinholtz, University of Manitoha o/"" NP I ~ the coyote 1. Introduction According to the OP-analysis, the determiner is the head of the phrase and takes NP as its The goal of this paper is to provide a comparative analysis of determiners in Salish languages complement. 0 is a functional head, which selects a lexical projection (NP) as its complement. and in Cree. We will show that there are considerable surface differences between Salish and The lexical/functional split is summarized in (3): Cree, both in the syntax and the semantics of the determiners. However, we argue that these differences can and should be treated as part of a restricted range of cross-linguistic variation (3) If X" E {V, N, P, A}, then X" is a Lexical head (open-class element). within a universally-provided OP (Determiner Phrase)-system. If X" E {Tense, Oet, Comp, Case}, then X" is a Functional head (closed-class element). The paper is structured as follows. We first provide an introduction to relevant theoretical ~haine 1993:2) proposals about the syntax and semantics of determiners. Section 2 presents an analysis of Salish determiners, and section 3 presents an analysis of Cree determiners. The two systems are briefly A major motivation for the OP-analysis of noun phrases comes from the many parallels between compared and contrasted in section 4. clauses and noun phrases. For example, Abney (1987) notes that many languages contain agreement within noun phrases which parallels agreement at the clausal level. -

Lillooet Between Sechelt and Shuswap Jan P. Van Eijk First

Lillooet between Sechelt and Shuswap Jan P. van Eijk First Nations University of Canada Although most details of the grammatical and lexical structure of Lillooet put this language firmly within the Interior branch of the Salish language family, Lillooet also shares some features with the Coast or Central branch. In this paper we describe some of the similarities between Lillooet and one of its closest Interior relatives, viz., Shuswap, and we also note some similarities be tween Lillooet and Sechelt, one of Lillooet' s western neighbours but belonging to the Coast branch. Particular attention is paid to some obvious loans between Lillooet and Sechelt. 1 Introduction Lillooet belongs with Shuswap to the Interior branch of the Salish language family, while Sechelt belongs to the Coast or Central branch. In what follows we describe the similarities and differences between Lillooet and both Shuswap and Sechelt, under the following headings: Phonology (section 2), Morphology (3), Lexicon (4), and Lillooet-Sechelt borrowings (5). Conclusions are given in 6. I omit a comparison between the syntactic patterns of these three languages, since my information on Sechelt syntax is limited to a brief text (Timmers 1974), and Beaumont 1985 is currently unavailable to me. Although borrowings between Lillooet and Shuswap have obviously taken place, many of these will be impossible to trace due to the close over-all resemblance between these two languages. Shuswap data are mainly drawn from the western dialects, as described in Kuipers 1974 and 1975. (For a description of the eastern dialects I refer to Kuipers 1989.) Lillooet data are from Van Eijk 1997, while Sechelt data are from Timmers 1973, 1974, 1977. -

Ouida Bergère

Ouida Bergère Also Known As: Eulalia Bergère, Ida Bergère, Mrs. George Fitzmaurice, Mrs. Basil Rathbone Lived: December 14, 1885 - November 29, 1974 Worked as: adapter, film actress, scenario editor, screenwriter Worked In: United States by Laura Jacquelyn Simmons Ouida Bergère was perhaps best known in the film industry as Mrs. Basil Rathbone and party hostess extraordinaire. However, before her marriage, to Rathbone, Bergère was a prominent and top paid scenario writer. Bergère was born in Spain, but moved to the US at the age of six. Her father was French-Spanish and her mother, British (Lowrey 1920, 22). There is some conflicting information regarding her birth name; most sources claim she was born Ida Bergère, others Eulalia Bergère. Regardless, upon entering the film industry, she changed her name to Ouida. Bergère began her film career by serving as scenario editor and actress for Pathé Freres, eventually writing her own scripts and branching out to other companies, including Vitagraph and Famous Players-Lasky, according to the New York Dramatic Mirror in 1915 (24). Much of Bergère’s screenwriting career coincides with the career of her second husband, George Fitzmaurice, to whom she was married before Rathbone. She met Fitzmaurice after she started her screenwriting career, and after their marriage, he directed almost all of the films she wrote. As is the case with the many Hollywood marriages, Bergère’s relationship to Fitzmaurice must be considered when discussing her career, and, typically, because her career was so closely linked to that of Fitzmaurice, there is confusion about their credits. She very well might have had her hand in directing some of the films that have been credited to him, as was the case with other couples such as actress Alice Terry and director Rex Ingram. -

On the Two Salish Object Agreement Suffixes*

On the Two Salish Object Agreement Suffixes* KAORU KIYOSAWA Simon Fraser University 0. Introduction Salish languages are famous for their rich morphological structures. They have a variety of affixes including lexical suffixes, transitive suffixes marking control and causation, and personal affixes. Among the personal affixes, some languages exhibit two sets of object suffixes. For example, Tillamook (Egesdal and Thompson 1998:250, 259) has two different forms for first-person singular object: -c in (1a) and -wš in (1b).1,2 (1) a. c-wԥ"-wi-c-Ø. 3 ST-RDP-leave-TR:1SG.(S)OBJ-3SUB ‘They left me.’ b. de š-s-gi-g9ԥ!ԥš-tí-wš-Ø. ART DSD-NM-RDP-kill-CS-1SG.(M)OBJ-3SUB ‘They want to kill me.’ In contrast, Thompson (1985:397, 394) has only one set of object suffixes, and thus -cm is the first-person singular object suffix in both (2a) and (2b). * I would like to thank Donna Gerdts, Paul Kroeber, and Charles Ulrich for their comments and advice. 1 Abbreviations for grammatical terms used in this paper are as follows. APPL applicative, ART article, ATN autonomous, AUX auxiliary, CONT continuative, CS causative, DAT dative, DET determiner, DIR directive, DSD desiderative, ERG ergative, FUT future, IMP imperative, NC non- control, NM nominalizer, NOM nominative, OBJ object, OBL oblique, PL plural, POSS possessor, PRT particle, PST past, RDP reduplication, SER serial, SG singular, ST stative, SUB subject, TR transitive. 2 I have standardized hyphenations and glosses in the cited examples and regularized the orthography following Kroeber (1999). Any mistakes or misinterpretations are my own. -

Language Index

Cambridge University Press 978-0-521-86573-9 - Endangered Languages: An Introduction Sarah G. Thomason Index More information Language index ||Gana, 106, 110 Bininj, 31, 40, 78 Bitterroot Salish, see Salish-Pend d’Oreille. Abenaki, Eastern, 96, 176; Western, 96, 176 Blackfoot, 74, 78, 90, 96, 176 Aboriginal English (Australia), 121 Bosnian, 87 Aboriginal languages (Australia), 9, 17, 31, 56, Brahui, 63 58, 62, 106, 110, 132, 133 Breton, 25, 39, 179 Afro-Asiatic languages, 49, 175, 180, 194, 198 Bulgarian, 194 Ainu, 10 Buryat, 19 Akkadian, 1, 42, 43, 177, 194 Bushman, see San. Albanian, 28, 40, 66, 185; Arbëresh Albanian, 28, 40; Arvanitika Albanian, 28, 40, 66, 72 Cacaopera, 45 Aleut, 50–52, 104, 155, 183, 188; see also Bering Carrier, 31, 41, 170, 174 Aleut, Mednyj Aleut Catalan, 192 Algic languages, 97, 109, 176; see also Caucasian languages, 148 Algonquian languages, Ritwan languages. Celtic languages, 25, 46, 179, 183, Algonquian languages, 57, 62, 95–97, 101, 104, 185 108, 109, 162, 166, 176, 187, 191 Central Torres Strait, 9 Ambonese Malay, see Malay. Chadic languages, 175 Anatolian languages, 43 Chantyal, 31, 40 Apache, 177 Chatino, Zenzontepec, 192 Apachean languages, 177 Chehalis, Lower, see Lower Chehalis. Arabic, 1, 19, 22, 37, 43, 49, 63, 65, 101, 194; Chehalis, Upper, see Upper Chehalis. Classical Arabic, 8, 103 Cheyenne, 96, 176 Arapaho, 78, 96, 176; Northern Arapaho, 73, 90, Chinese languages (“dialects”), 22, 35, 37, 41, 92 48, 69, 101, 196; Mandarin, 35; Arawakan languages, 81 Wu, 118; see also Putonghua, Arbëresh, see Albanian. Chinook, Clackamas, see Clackamas Armenian, 185 Chinook. -

Mixed Race Capital: Cultural Producers and Asian American Mixed Race Identity from the Late Nineteenth to Twentieth Century

MIXED RACE CAPITAL: CULTURAL PRODUCERS AND ASIAN AMERICAN MIXED RACE IDENTITY FROM THE LATE NINETEENTH TO TWENTIETH CENTURY A DISSERTATION SUBMITTED TO THE GRADUATE DIVISION OF UNIVERSITY OF HAWAIʻI AT MĀNOA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN AMERICAN STUDIES MAY 2018 By Stacy Nojima Dissertation Committee: Vernadette V. Gonzalez, Chairperson Mari Yoshihara Elizabeth Colwill Brandy Nālani McDougall Ruth Hsu Keywords: Mixed Race, Asian American Culture, Merle Oberon, Sadakichi Hartmann, Winnifred Eaton, Bardu Ali Acknowledgements This dissertation was a journey that was nurtured and supported by several people. I would first like to thank my dissertation chair and mentor Vernadette Gonzalez, who challenged me to think more deeply and was able to encompass both compassion and force when life got in the way of writing. Thank you does not suffice for the amount of time, advice, and guidance she invested in me. I want to thank Mari Yoshihara and Elizabeth Colwill who offered feedback on multiple chapter drafts. Brandy Nālani McDougall always posited thoughtful questions that challenged me to see my project at various angles, and Ruth Hsu’s mentorship and course on Asian American literature helped to foster my early dissertation ideas. Along the way, I received invaluable assistance from the archive librarians at the University of Riverside, University of Calgary, and the Margaret Herrick Library in the Beverly Hills Motion Picture Museum. I am indebted to American Studies Department at the University of Hawai‘i at Mānoa for its support including the professors from whom I had the privilege of taking classes and shaping early iterations of my dissertation and the staff who shepherded me through the process and paperwork. -

A Bibliography of Salish Linguistics

A Bibliography of Salish Linguistics Jan P. van Eijk First Nations University of Canada Northwest Journal of Linguistics 2.3 A Bibliography of Salish Linguistics Jan P. van Eijk First Nations University of Canada Abstract This bibliography lists materials (books, articles, conference papers, etc.) on Salish linguistics. As such, it mainly contains grammars, dictionaries, text collections and analyses of individual topics, but it also lists anthropological studies, curriculum materials, text collections in translation, and general survey works that have a sufficiently large Salish linguistic content. Criteria for inclusion of items, and the general methodology for assembling a bibliography of this kind, are discussed in the introduction. The work concludes with a list of abbreviations and a language-based index. This bibliography should be of use to linguists, particularly Salishists, but also to anthropologists and curriculum developers. The bibliography is essentially a sequel to Pilling 1893 (listed in the bibliography), although a number of items listed in that older source are also included here. KEYWORDS: Salish languages and dialects; Salish language family; bibliography; language index Northwest Journal of Linguistics 2.3:1–128 (2008) Table of Contents Introduction 4 Restrictions and criteria 5 General principles 8 The Salish conferences 9 Caveats and disclaimer 9 Salish languages and dialects 10 Bibliography of Salish Linguistics 13 Abbreviations 116 Appendix: Language Index 118 Northwest Journal of Linguistics 2.3:1–128 (2008) A Bibliography of Salish Linguistics Jan P. van Eijk First Nations University of Canada Introduction. The following is a selected bibliography of those books and articles that deal with the description and analysis of Salish languages. -

The Non-Partisan Approach to BC Politics: the Search for a Unity Party

The Non-partisan Approach to B.C. Politics: The Search for a Unity Party — 1972-1975 G. L. KRISTIANSON Appeals to politicians to abandon party lines and unite in the face of some obvious threat are a common political phenomenon. Both the economic depression of the 1930s and the Second World War prompted demands for the formation of "national" governments in British Columbia and else where. Fear of a socialist election victory has been another stimulant to non-partisanship in this province. Elements of this can be found as early as 1906. It has been a regular and persistent feature for British Columbia politics since 1945. Non-partisanship has a venerable history in British Columbia. Until the turn of the century conventional party lines did not exist at the provincial level. Most candidates stood as independent individuals. The successful ones manufactured ministerial coalitions after election. The system eventu ally proved unstable and was abandoned in 1903 when both national parties ran candidates in the general election of that year. The change brought new stability to British Columbia politics but also prompted periodic denunciation of the evils of partisanship. In 1906, during the campaign leading up to the 1907 election, the Liberals and Conservatives in one Vancouver constituency decided to run a single candidate against the Socialist incumbent. This action caused the Western Clarion, a Vancouver Socialist newspaper, to predict "the com plete abandonment of so-called party lines in every part of the province where the labour vote threatens to follow the lead in Ladysmith and Na- naimo."1 The paper lamented that this result would make more difficult "the easy victory of Socialist candidates in three-cornered contests." During the 1920s anti-socialism was not a conspicuous issue although appeals to traditional party supporters to abandon party lines occupied a prominent place in the rhetoric of the Provincial Party. -

FELIDAE AC HOMINIDAE M. Dale Kinkade University of British

FELIDAE AC HOMINIDAE M. Dale Kinkade University of British Columbia The aim of this paper is to discuss two sets of words in Salishan languages. They are, respectively, terms fofnative cats (the Family Felidae) of British Columbia and the Northwestern U.S. and the set of words glossed variously 'person, Indian. man' (of the Family Hominidae). There is no connection between the two sets of words. so that in effect there are here two separate papers. Transcriptions are normalized throughout the paper for recent material, but left in their original form for older material lacking recent attestation. Felidae There are three species of cats native to this region: Felis concdor (usually called cougar locally, but also mown as mountain lion, and--usually elsewhere--as puma or panther). Lynx canadensis (the lynx), and Lynx rujUs (variously called bobcat or wildcat). There are three subspecies of cougar recognized for the area, two of bobcat, and one of lynx; these sub species differences have no effect on native nomenclature. The three species will be discussed separately in the order lynx, bobcat, cougar to facilitate presentation. For infonnation on range and classification of these animals. the following sources , . were consulted: Banfield 1974, Burt 1961, Cowan and Guiguet 1978, and Hall 1981. All contain maps showing distribution. although they are not equally reliable; Burt and Hall, in particular, tend to blur the limits of ranges. 1. Lynx canadensis. For our area. the lynx has the most limited distribution, being primarily an animal of the north. However, in the west its range extends (or once extended) at least to southerhOregon, but excluded the area west of the ,Coast Range in Oregon, Washington, and British Columbia north to Bute Inlet or so (and thereby also excluding Vancouver Island; the Queen Charlotte Islands had no native cats at all). -

Squamish Songwriters and Performers Association

-- It clouded up a bit on Thursday and Friday, but other than that, the weather “perfect”. ‘The hiah for the week was recorded on June 2 when the thermometer rose 10 30.2 C. The low for the week, of 7.9 C was also recorded on the same day. Sunburns were the order of the day as the sun shone for a total of 56.4 hours. Not evcn., a trace of rain was recorded! tion and doubt regarding the , cently commenced to make and Paper Lid., a Canadiin proposed. development of way for the plant’s con- corporation, said 53 acres the first coated paper manu- struction. are currently being cleared, facturing facility in Western Jan Mahood, site manager levellkd, and drdned to Canada at Britannia Beach, for the paper plant to be make way for construction which is scheduled to begin next spring, weather per- mitting. Mahood said once the site is cleared, a special fill will be applied which -.requires at least four.riaonths to settle.. The Crew is also clearing an additional‘22acres adjoining the site. Makin announced its plans to build the paper manu- - -- the yers and business forms. Richard 14. Ireland, Makin’s Once this research and manager of business deve- development program has lopments, in making the been completed, the com- initial anitomcement, said pany plans to establish 8 the total world-scale project, major world-scale paper mill when completed, will invol- for the production of the ve investment of approxi- developed papers. mately $285 million and will The wood will be chipped in create 350 direct jobs in the plants in the Cariboo region processing operations. -

The Political Influence of the Individual in Educational Policy-Making

THE POLITICAL INFLUENCE OF THE INDIVIDUAL IN EDUCATIONAL POLICY-MAKING: MECASE OF THE INDEPENDENT SCHOOL ACT by Graeme Stuart Waymark A THESIS SUBMIlTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS OF THE DEGREE OF MASTER OF ARTS (EDUCATION) in the Faculty 0 f Education O Graeme Waymark, 1988 SIMON FRASER UNIVERSITY NOVEMBER, I988 All rights reserved. This thesis may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without permission of the author. APPROVAL Name: Graeme Stuart Waymark Degree: Master of Arts (Education) Title of Thesis: The Political Influence of the Individual in Educational Policy Making: The Case of the Independent School Act. Examining Committee: Chair: Robert Walker Norman Robinson Senior Supervisor Patrick J. Smith - Associate Professor Dr. I.E. Housego Professor University British Columbia Vancouver, B.C. External Examiner Date Approved 25 doll. /9# PARTIAL COPYRIGHT LICENSE I hereby grant to Simon Fraser University the right to lend my thesis, project or extended essay (the title of which is shown below) to users of the Simon Fraser University Library, and to make partial or single copies only for such users or in response to a request from the library of any other university, or other educational institution, on its own behalf or for one of its users. I further agree that permission for multiple copying of this work for scholarly purposes may be granted by me or the Dean of Graduate Studies. It is understood that copying or publication of this work for financial gain shall not be allowed without my written permission. Title of Thesis/Project/Extended Essay The Political Influence of the Individual in Educational Pol icy Making: The Case of the Independent School Act.