Kinder, Kinder… Was Sich in Den Kommunen Tut

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Jahrgang 9 ISSN 1611-227X 4. August 2011 Nr. 08 PASEWALKER NACHRICHTEN - 2 - – Gewerbliche Anzeige – Nr

Jahrgang 9 ISSN 1611-227X 4. August 2011 Nr. 08 PASEWALKER NACHRICHTEN - 2 - – Gewerbliche Anzeige – Nr. 08/2011 Nr. 08/2011 - 3 - PASEWALKER NACHRICHTEN PASEWALKER NACHRICHTEN - 4 - Nr. 08/2011 IMPRESSUM INHALTSVERZEICHNIS Pasewalker Nachrichten und Seite Inhalt Amtliches Mitteilungsblatt für das Amt Uecker-Randow-Tal ISSN 1611-227X Stadt Pasewalk Amtliches Mitteilungsblatt mit öffentlichen 05 Wir gratulieren Bekanntmachungen der Stadt Pasewalk und des Amtes Uecker-Randow-Tal 06 Jubilare 07 Öffentliche Bekanntmachungen Das amtliche Mitteilungsblatt erscheint einmal monatlich und wird kostenlos an 12 Rathaus die erreichbaren Haushalte verteilt. 18 11. Erlebnistag im Lindenbad Verbreitete Auflage: 10.000 Exemplare 19 Kultur & Museum Herausgeber: 1. Stadt Pasewalk, Haußmannstraße 85, 17309 Pasewalk, 21 Lesen Internet: www.pasewalk.de 21 Wirtschaft 2. Amt Uecker-Randow-Tal, Lindenstraße 32, 17309 Pasewalk 27 „Niko“ öffnet sich für ein dreitägiges Lernfest Herstellung: Schibri-Verlag, Am Markt 22, 17335 Strasburg, 29 Alte Herren Fußballturnier um den Bürgermeisterpokal Tel.: 039753/22757, Fax: 039753/22583, www.schibri.de, 30 Von „Kokowääh“, Thüringer Sängerknaben und der E-Mail: [email protected] Seeräuber-Jenny Verantwortlich für den amtlichen Teil der Stadt Pasewalk: 31 Infos Der Bürgermeister 34 Kultur- und Sporttermine Verantwortlich für den redaktionellen Teil der Stadt Pasewalk: 37 Schulen und Kitas Schibri-Verlag, Am Markt 22, 17335 Strasburg, [email protected] 39 20. Leistungsschau der Uecker-Randow-Region Verantwortlich für den amtlichen -

Official Journal L 338 Volume 35 of the European Communities 23 November 1992

ISSN 0378 - 6978 Official Journal L 338 Volume 35 of the European Communities 23 November 1992 English edition Legislation Contents I Acts whose publication is obligatory II Acts whose publication is not obligatory Council Council Directive 92 /92/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 86/ 465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC (Federal Republic of Germany) 'New Lander* 1 Council Directive 92 /93 / EEC of 9 November 1992 amending Directive 75 /275 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268/ EEC (Netherlands) 40 Council Directive 92 / 94/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 75 / 273 /EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268/ EEC (Italy) 42 2 Acts whose titles are printed in light type are those relating to day-to-day management of agricultural matters, and are generally valid for a limited period . The titles of all other Acts are printed in bold type and preceded by an asterisk. 23 . 11 . 92 Official Journal of the European Communities No L 338 / 1 II (Acts whose publication is not obligatory) COUNCIL COUNCIL DIRECTIVE 92/92/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 86 /465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 /268 / EEC (Federal Republic of Germany ) 'New Lander' THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Commission of the areas considered eligible for inclusion -

Nr.: 1 2 3 4 5

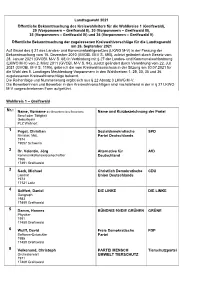

Landtagswahl 2021 Öffentliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für die Wahlkreise 1 (Greifswald), 29 (Vorpommern – Greifswald II), 30 (Vorpommern – Greifswald III), 35 (Vorpommern – Greifswald IV) und 36 (Vorpommern – Greifswald V) Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Kreiswahlvorschläge für die Landtagswahl am 26. September 2021 Auf Grund des § 21 des Landes- und Kommunalwahlgesetzes (LKWG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. M-V S. 690), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Januar 2021 (GVOBl. M-V S. 68) in Verbindung mit § 27 der Landes- und Kommunalwahlordnung (LKWO M-V) vom 2. März 2011 (GVOBl. M-V S. 94), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. Juli 2021 (GVOBl. M-V S. 1195), gebe ich die vom Kreiswahlausschuss in der Sitzung am 30.07.2021 für die Wahl des 8. Landtages Mecklenburg-Vorpommern in den Wahlkreisen 1, 29, 30, 35 und 36 zugelassenen Kreiswahlvorschläge bekannt. Die Reihenfolge und Nummerierung ergibt sich aus § 22 Absatz 3 LKWG M-V. Die Bewerberinnen und Bewerber in den Kreiswahlvorschlägen sind nachstehend in der in § 27 LKWO M-V vorgeschriebenen Form aufgeführt. Wahlkreis 1 – Greifswald Nr.: Name, Vorname der Bewerberin/des Bewerbers Name und Kurzbezeichnung der Partei Beruf oder Tätigkeit Geburtsjahr PLZ Wohnort 1 Pegel, Christian Sozialdemokratische SPD Minister, MdL Partei Deutschlands 1974 19057 Schwerin 2 Dr. Valentin, Jörg Alternative für AfD Kommunikationswissenschaftler Deutschland 1966 17491 Greifswald 3 Sack, Michael Christlich Demokratische CDU Landrat Union Deutschlands -

Ortschaften Mit Gasnetz Im Land Mecklenburg-Vorpommern

Ortschaften mit Gasnetz im Land Mecklenburg-Vorpommern Gemeinde- Landkreis PLZ Gemeinde Ortsteil schlüssel Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Alt Panekow Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Altkalen Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Granzow Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Kleverhof Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Neu Panekow Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Alt Vorwerk Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Boddin Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Groß Lunow Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Klein Lunow Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Neu Vorwerk Landkreis Rostock 13072023 17166 Dahmen OT Dahmen Landkreis Rostock 13072023 17166 Dahmen OT Großen Luckow Landkreis Rostock 13072023 17166 Dahmen OT Ziddorf Landkreis Rostock 13072035 17179 Gnoien, Stadt OT Dölitz Landkreis Rostock 13072035 17179 Gnoien, Stadt OT Gnoien Landkreis Rostock 13072038 17166 Groß Roge OT Groß Roge Landkreis Rostock 13072038 17166 Groß Roge OT Klein Roge Landkreis Rostock 13072040 17166 Groß Wokern OT Groß Wokern Landkreis Rostock 13072040 17166 Groß Wokern OT Neu Wokern Landkreis Rostock 13072040 17166 Groß Wokern OT Nienhagen Landkreis Rostock 13072040 17166 Groß Wokern OT Uhlenhof Landkreis Rostock 13072041 17168 Groß Wüstenfelde OT Groß Wüstenfelde Landkreis Rostock 13072041 17168 Groß Wüstenfelde OT Schwetzin Landkreis Rostock 13072045 17166 Hohen Demzin OT Hohen Demzin Landkreis Rostock 13072049 17168 Jördenstorf OT Jördenstorf Landkreis Rostock 13072068 17179 Lühburg -

Mittlere Uecker-Randow" Löcknitz

Satzung des Wasser- und Bodenverbandes "Mittlere Uecker-Randow" Löcknitz § 1 Name, Sitz, Rechtsform (1) Der Verband fuhrt den Namen Wasser- und Bodenverband "Mittlere Uecker-Randow". Er hat seinen Sitz in 17321 Löcknitz, Der Verband steht unter der Rechtsaufsicht der Landrätin des Landkreises Vorpommern - Greifswald. Der Verband fuhrt das kleine Landessiegel. (2) Der Verband ist ein auf der Grundlage des § 1 des Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG vom 4.August 1992,GVOBI. M.-V.1992, S.4S8), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden und anderer Gesetze vom 26.November 2015 (GVOBI. M.-V. 2015, S.474), gegründeter Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes (WVG vom 12.Februar 1991, BGBl.I S.405, zuletzt geändert durch das Erste Gesetz zur Änderung des Wasserverbandsgesetzes vom IS.Mai 2002, BGBL.I S.1578). Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und verwaltet sich im Rahmen der Gesetze selbst. § la Verbandsgebiet (I)Das Verbandsgebiet umfasst entsprechend der Anlage 1 des GUVG, die im Land Mecklenburg-Vorpommern liegenden Einzugsgebiete der Gewässer: Uecker (968) ab Landesgrenze bis unterhalb Papenbach (96874)~ ohne Quillow; ohne Köhntop; Strasburger Mühlbach (9686) ab unterhalb Landesgrenze; Graben aus Schönhausen (96866) ab unterhalb Graben aus dem Demenzsee (9686632) Randow (9688) bis oberhalb Graben aus dem NSG Waldhof (968872) Westoder (696) - Aalbach (Gunica) (6998) Eine kartenmäßige Darstellung des Verbandsgebietes ist im Kartenportal des LUNG (http://www.umweltkarten.mv-regierung.de) ersichtlich. (2) Die Verbandsgrenze orientiert sich im Wesentlichen an den Grenzen der oberirdischen Gewässereinzugsgebiete nach Absatz 1. Im Interesse der Normenklarheit und Praktikabilität verläuft sie aber grundsätzlich auf Flurstücksgrenzen. -

Trinkwasserqualität Im Bereich Des Wasser- Und Abwasser-Verbandes Ueckermünde

Trinkwasserqualität im Bereich des Wasser- und Abwasser-Verbandes Ueckermünde Durch regelmäßige Analysen wird eine umfassende Überwachung des Trinkwassers sichergestellt. Aufgrund der gleichbleibend hohen Qualität des Grundwassers erfolgt die Aufbereitung des Rohwassers in den Wasserwerken ohne Zusatzstoffe. Die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung ermöglichen einen lebenslangen Genuss ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen. Die Werte der Parameter sind aus den Trinkwasseranalysen des Jahres 2020. Parameter Einheit Grenzwert Auszug aus den Trinkwasseranalysen der einzelnen Wasserwerke Fremdversorgung Altwarp Eggesin Leopoldshagen Lübs Mühlenhof Rieth Stallberg Friedland Koblenz Torgelow Temperatur °C 9,3 18,5 8,6 12 12,9 13,3 13,9 9 13,9 17,4 pH-Wert (vor Ort gemessen) 6,5-9,5 8,12 7,96 7,9 7,67 7,4 8,17 7,52 7,66 8,15 7,82 Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C µS/cm 2790 463 748 320 593 570 322 516 688 405 325 Säurekapazität bis pH 4,3 mmol/l 2,19 2,65 2,01 3,72 4,79 2,25 2,7 5,77 2,54 Basekapazität bis pH 8,2 mmol/l <0,01 0,19 0,08 0,27 0,23 0,12 0,88 0,07 Färbung (SAK 436nm) 1/m 0,5 0,06 0,08 0,04 0,08 0,14 0,1 0,26 0,16 0,08 0,22 Trübung NTU 1 0,35 0,23 0,24 0,3 0,22 0,25 0,25 0,32 0,17 0,22 Cyanid, gesamt mg/l 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 Ammonium mg/l 0,5 0,01 0,037 0,017 0,044 0,089 0,022 0,035 0,03 0,026 <0,04 Nitrit mg/l 0,1 0,023 <0,02 <0,02 0,033 0,033 <0,02 0,033 <0,02 0,03 <0,02 Nitrat mg/l 50 0,88 0,3 0,2 1,6 1,3 1,2 0,4 2,9 0,58 2 Chlorid mg/l 250 40 117 11 27 19 7,8 23 34 20 -

Gemeindeverzeichnis Mecklenburg-Vorpommern 11.02.2020 Gebietsstand : 31.12.2018

Kassenärztliche Vereinigung Seite : 1 Mecklenburg-Vorpommern Gemeindeverzeichnis Mecklenburg-Vorpommern 11.02.2020 Gebietsstand : 31.12.2018 Amtlicher PLZ Gemeinde- Gemeinde Mittelbereich Kreis / Kreisregion Raumordnungsregion schlüssel 17033 13 071 107 Neubrandenburg, Stadt Neubrandenburg Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17034 13 071 107 Neubrandenburg, Stadt Neubrandenburg Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17036 13 071 107 Neubrandenburg, Stadt Neubrandenburg Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 009 Beseritz Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 010 Blankenhof Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 019 Brunn Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 104 Neddemin Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 108 Neuenkirchen Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 111 Neverin Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 140 Sponholz Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 141 Staven Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 145 Trollenhagen Neubrandenburg-Umland -

Ausgabe 09/2015

1 Amtliches Mitteilungsblatt des Amtes No AM STETTINER HAFF 09 Mit den Gemeinden: Ahlbeck mit den Ortsteilen Gegensee und Ludwigshof, Altwarp, Stadt Eggesin 15. September 2015 mit dem Ortsteil Hoppenwalde, Grambin, Hintersee, Leopoldshagen, Liepgarten, Lübs, Luckow mit Jahrgang 11 dem Ortsteil Rieth, Meiersberg, Mönkebude, Vogelsang-Warsin monatlich | kostenlos Regionales Erntedankfest 26. September 2015 in Leopoldshagen Das traditionelle Grambiner Erntedankfest auf dem Gelände der Bäckerei Reichau wird es im Jahr 2015 nicht mehr geben. Doch die großartige Idee dahinter: „HILFE FÜR DIE KINDER VON RURUMA IN TANSANIA“ soll weiterleben! Darin sind sich die Kirchengemeinden der Region und der Heimatverein Leo- poldshagen e.V. einig. So laden Heimatverein und Kirchengemeinden am Samstag, dem 26. September 2015, nach Leopoldshagen ein. Aus dem Programm: 10.00 Uhr Erntedankgottesdienst mit Gästen aus Tansania in der Dorfkirche Brot-Aktion 2015: Hilfe für die Kinder von Ruruma 11.15 Uhr feierliche Übergabe der Erntekrone an die Landwirte 11.30 Uhr Festumzug der Landwirte und Vereine anschließend Angebote auf dem Festplatz Bahnhofstraße: - Erbseneintopf aus der Gulaschkanone - Grillspezialitäten - gegen 14.00 Uhr Fußballspiel: Mannschaft der Patenkompanie der Bundeswehr gegen die Leopoldshagener Dorfmannschaft - Mönkebuder Musikanten - Programm der Kleinen Grundschule auf dem Lande Leopoldshagen - Kaffeekonzert mit dem gemischten Chor aus Mönkebude - Kaffee & Kuchen - Trödelmarkt - Marktmeile mit regionalen Produkten - Technikschau der Landwirte und der Patenkompanie der Bundeswehr - Ponyreiten, Bullriding - Wasserkübelspritzen - Hüpfburg, Bastelstraße - Prämierung der schönsten Vorgärten 20.00 Uhr Tanz unter der Erntekrone mit DJ „TiDo“ und Showeinlagen des Karnevalvereins Leopoldshagen - Änderungen vorbehalten - „Am Stettiner Haff“ - 2 - Nr. 09/15 Nahkomfortgläser, so nennt man diejenigen Brillengläser, die besonders im Nah- und Zwischenbereich perfektes Sehen ermöglichen. -

Landkreis Vorpommern-Greif Wal Der Landrat

Landkreis Vorpommern-Greif wal Der Landrat Landkreis Vorpommern-Greifswald, Postfach 11 32, 17464 Greifswald Allgemeinverfügung Greifswald, 30.10.2020 Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) Auf Grundlage von§ 3a der Verordnung zum Schutz gegen die Schweinepest und die Afrikanische Schweinepest (Schweinepest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juli 2020 (BGBI. I S. 1605), die durch Artikel 1 a der Verordnung vom 16. Juli 2020 (BGBI. I S. 1700) geändert worden ist, werden folgende Maßnahmen angeordnet: Jagdausübungsberechtigte haben zur Vorbeugung vor der Einschleppung und zur Erkennung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in dem nachfolgend bezeichneten Gebiet der Gemeinden: • Amtsfreie Gemeinden: Stadt Pasewalk, Stadt Strasburg (Uckermark), Stadt Ueckermünde, im Amt Am Stettiner Haff: • Ahlbeck mit Gegensee und Ludwigshof • Altwarp mit Siedlung Altwarp • Stadt Eggesin mit Gumnitz Holl, Hoppenwalde, Klein Gumnitz und Wohnsiedlung Karpin • Grambin • Hintersee mit Zopfenbeck • Leopoldshagen mit Grünberg und Mörkerhorst • Liepgarten mit Jädkemühl und Starkenloch • Lübs mit Annenhof, Borkenfriede, Heinrichshof und Millnitz • Luckow mit Christiansberg, Fraudenhorst, Ri'eth und Riether Stiege • Meiersberg • Mönkebude • Vogelsang-Warsin (Teilorte Vogelsang und Warsin) Kreissitz Greifswald Standort Anklam Standort Pasewalk Bankverbindungen Feldstraße 85 a Demminer Straße 71-74 An der Kürassierkaserne 9 Sparkasse Vorpommern Sparkasse Uecker-Randow 17 489 Greifswald 17389 Anklam 17309 Pasewalk IBAN: -

Wolin Oder/Odra

IKZM Forschung für ein Integriertes Küstenzonenmanagement Oder in der Odermündungsregion IKZM-Oder Berichte 14 (2005) Integriertes Küste-Flusseinzugsgebiets-Management an der Oder/Odra: Hintergrundbericht Integrated Coastal Area – River Basin Management at the Oder/Odra: Backgroundreport Peene- strom Ostsee Karlshagen Pommersche Bucht Zinnowitz (Oder Bucht) Wolgast Zempin Dziwna Koserow Kolpinsee Ückeritz Bansin HeringsdorfSwina Ahlbeck Miedzyzdroje Usedom Wolin Anklam Swinoujscie Kleines Haff Stettiner (Oder-) Polen Haff Deutschland Wielki Zalew Ueckermünde 10 km Oder/Odra Autoren: Nardine Löser & Agnieszka Sekúñ ci ska Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung ISSN 1614-5968 IKZM-Oder Berichte 14 (2005) Integriertes Küste-Flusseinzugsgebiets-Management an der Oder/Odra: Hintergrundbericht Integrated Coastal Area – River Basin Management at the Oder/Odra: Backgroundreport Zusammengestellt von Compiled by Nardine Löser1 & Agnieszka Sekścińska2 1Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde Seestraße 15, D-18119 Rostock 2Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung Reichpietschufer 50, D-10785 Berlin Rostock, August 2005 Der Bericht basiert auf Vorarbeiten von: Małgorzata Landsberg-Uczciwek - Voivodship Inspectorate for Environmental Protection, Szczecin Martin Adriaanse - UNEP/GPA Kazimierz Furmańczyk - University of Szczecin Stanisław Musielak - University of Szczecin Waldemar Okon - Expertengruppe Mecklenburg-Vorpommern und Wojewodschaft Westpommern, Ministerium für Arbeit, -

Mecklenburg-Vorpommern Cycling Holiday

Mecklenburg-Vorpommern Cycling holiday naturally relaxing Cycling tours between the Baltic Sea and Mecklenburg Lake District off-to-mv.com A country for high-achievers Naturally relaxed cycling holiday 4 Long-distance cycle routes 10 Baltic Sea cycle route 12 Hamburg-Rügen cycle route 16 Berlin-Copenhagen cycle route 18 Mecklenburg Lakes cycle route 20 Oder-Neiße cycle route 22 Berlin-Usedom cycle route 24 River Elbe-Lake Müritz cycle route 26 River Elbe cycle route 27 Cycling circuit tours 28 Manor house circuit tour 30 Fischland-Darß-Zingst circuit tour 32 Rügen circuit tour 34 Usedom circuit tour 36 Lake Müritz circuit tour 38 Day tour Romanticism in Vorpommern 40 Hand bike tours suitable for wheelchair users 42 MV map 46 2 Mecklenburg-Vorpommern Diverse tours through untouched nature always ending with a splash Experience freedom. Get on your bike and start your adventure. The wild romantic expanse between the Baltic Sea and the Lake District promises a varied holiday in the saddle. The most calf-friendly tours connect sea and lakes, Han- seatic cities and fishing villages, palaces and brick churches. Photo: TMV/outdoor-visions.com | photomontage: WERK3 | photomontage: TMV/outdoor-visions.com Photo: 3 Cycling paradise for your holidays Mecklenburg-Vorpommern starts where everyday life ends. Between the major cities of Hamburg and Berlin you will find a region that couldn't be more unique and full of variety. In this coastal area, the air tastes of sea, forests and cycle paths. Golden yellow fields of rapeseed, velvet flowers blooming in the meadows. A soft breeze green forests and blooming fields run open up like clears your head. -

Abfallkalender 2019 Für Den Bereich Uecker-Randow (Süd)

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, am 01.01.2017 trat eine einheitliche Satzung für den Landkreis Vorpommern-Greifswald in Kraft. Dieses zog einige Änderungen in der Durchführung der Abfallentsorgung nach sich. Auf unserer Internetseite www.vevg-karlsburg.de finden Sie viele Informationen und den Online-Abfallkalender speziell für Ihren Entsorgungsbereich unter dem Menüpunkt: Entsorgungsbereiche ---> Uecker-Randow (UER). Dieser Abfallkalender enthält wichtige Informationen rund um Ihre Abfallentsorgung und die Abfuhrtermine der Behältergrößen 60 L - 240 L. Suchen Sie Ihren Ort bei der jeweiligen Abfuhrart z. B. Damerow. Bei der Restmüllabfuhr finden Sie Damerow in der Gruppe 2 ( 2 ) - Dienstag ungerade Kalenderwoche, beim Gelben Sack liegt Damerow in der Gruppe 7 ( 7 ) und bei der Papiera bfuhr in der Gruppe 11 ( 11 ). Diese Symbole finden Sie im Kalendarium auf der Rückseite dieses Kalenders, wobei die Feiertagsverlegungen bereits berücksichtigt wurden. Die mobile Schadstoffsammlung wird im Kalendarium mit diesem Symbol markiert. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ihre Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald mbH HAUSMÜLL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Bergholz · Brietzig · Caselow · Jatznick · Neu Polzow · Papenbeck · Papendorf · Papendorf Ausbau Montag ungerade Kalenderwoche Papendorfer Chaussee · Polzow · Roggow · Rossow · Starkshof · Wetzenow 2 Broellin · Damerow · Fahrenwalde · Friedrichshof · Karlsruh · Rollwitz · Zerrenthin · Züsedom Dienstag ungerade Kalenderwoche 3 Boock · Borken · Breitenstein