L-Economie-Locale-D-Odienne-Denguele-Volume-1 5Lmqcr2k5kr5.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Region Du Folon

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union-Discipline-Travail MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Statistiques Scolaires de Poche 2015-2016 REGION DU FOLON Sommaire Sommaire ........................................................................................... 2 Sigles et Abréviations ......................................................................... 2 Méthodologie ..................................................................................... 2 Introduction........................................................................................ 2 1/ Résultats du Préscolaire 2015-2016.............................................. 2 1-1 / Chiffres du Préscolaire en 2015-2016 .................................. 2 1-2 / Indicateurs du Préscolaire en 2015-2016 ............................ 2 1-3 / Préscolaire dans les Sous-préfectures en 2015-2016 ........ 2 2/ Résultats du Primaire 2015-2016 .................................................. 2 2-1 / Chiffres du Primaire en 2015-2016 ...................................... 2 2-2 / Indicateurs du Primaire en 2015-2016 ................................. 2 2-3 / Primaire dans les Sous-préfectures en 2015-2016 .............. 2 3/ Résultats du Secondaire Général en 2015-2016 .......................... 2 3-1 / Chiffres du Secondaire Général en 2015-2016 ..................... 2 3-2 / Indicateurs du Secondaire Général en 2015-2016 ............... 2 3-3 / Secondaire Général dans les Sous-préfectures en 2015- 2016................................................................................................ -

Region Du Kabadougou

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union- Discipline-Travail MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE REGION DU KABADOUGOU ANNUAIRE STATISTIQUE SCOLAIRE 2017 - 2018 MENET-FP/DSPS/DRENET ODIENNE/ANNUAIRE STATISTIQUE SCOLAIRE 2017-2018:REGION DU KABADOUGOU PAGE 1 SOMMAIRE A .PRESCOLAIRE ................................................................................................................ Erreur ! Signet non défini. A-1. DONNEES SYNTHETIQUES ........................................................................................ Erreur ! Signet non défini. Tableau 1 : Répartition des infrastructures, des effectifs élèves et des enseignants par département, par sous-préfecture et par statut .......................................................................................... Erreur ! Signet non défini. Graphique A-1. Proportion des écoles par statut dans le préscolaire ........................ Erreur ! Signet non défini. Graphique A-2. Proportion des élèves par statut dans le préscolaire ........................ Erreur ! Signet non défini. Graphique A-3. Proportion des élèves selon le genre dans le préscolaire .................. Erreur ! Signet non défini. Tableau 2 : Répartition des élèves par niveau d’études et selon l’âge .................... Erreur ! Signet non défini. A-2. INDICATEURS GLOBAUX ........................................................................................... Erreur ! Signet non défini. Tableau 3 : Proportion des élèves filles et des enseignantes -

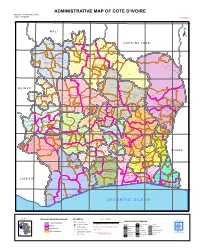

ADMINISTRATIVE MAP of COTE D'ivoire Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'ivoire 2Nd Edition

ADMINISTRATIVE MAP OF COTE D'IVOIRE Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'IVOIRE 2nd Edition 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W 11°0'0"N 11°0'0"N M A L I Papara Débété ! !. Zanasso ! Diamankani ! TENGRELA [! ± San Koronani Kimbirila-Nord ! Toumoukoro Kanakono ! ! ! ! ! !. Ouelli Lomara Ouamélhoro Bolona ! ! Mahandiana-Sokourani Tienko ! ! B U R K I N A F A S O !. Kouban Bougou ! Blésségué ! Sokoro ! Niéllé Tahara Tiogo !. ! ! Katogo Mahalé ! ! ! Solognougo Ouara Diawala Tienny ! Tiorotiérié ! ! !. Kaouara Sananférédougou ! ! Sanhala Sandrégué Nambingué Goulia ! ! ! 10°0'0"N Tindara Minigan !. ! Kaloa !. ! M'Bengué N'dénou !. ! Ouangolodougou 10°0'0"N !. ! Tounvré Baya Fengolo ! ! Poungbé !. Kouto ! Samantiguila Kaniasso Monogo Nakélé ! ! Mamougoula ! !. !. ! Manadoun Kouroumba !.Gbon !.Kasséré Katiali ! ! ! !. Banankoro ! Landiougou Pitiengomon Doropo Dabadougou-Mafélé !. Kolia ! Tougbo Gogo ! Kimbirila Sud Nambonkaha ! ! ! ! Dembasso ! Tiasso DENGUELE REGION ! Samango ! SAVANES REGION ! ! Danoa Ngoloblasso Fononvogo ! Siansoba Taoura ! SODEFEL Varalé ! Nganon ! ! ! Madiani Niofouin Niofouin Gbéléban !. !. Village A Nyamoin !. Dabadougou Sinémentiali ! FERKESSEDOUGOU Téhini ! ! Koni ! Lafokpokaha !. Angai Tiémé ! ! [! Ouango-Fitini ! Lataha !. Village B ! !. Bodonon ! ! Seydougou ODIENNE BOUNDIALI Ponondougou Nangakaha ! ! Sokoro 1 Kokoun [! ! ! M'bengué-Bougou !. ! Séguétiélé ! Nangoukaha Balékaha /" Siempurgo ! ! Village C !. ! ! Koumbala Lingoho ! Bouko Koumbolokoro Nazinékaha Kounzié ! ! KORHOGO Nongotiénékaha Togoniéré ! Sirana -

Ivory Coast Strategy Action Plan

International Rescue Committee Côte d’Ivoire: Strategy Action Plan A Wade A IRC / Revised June 2019 JSoha / IRC / IRC2020 GLOBAL STRATEGY OVERVIEW The International Rescue Committee’s (IRC) mission is to help the world’s most vulnerable people survive, recover, and gain control of their future. The aim of the global strategy, IRC2020 (see right), is to make measurable improvements in health, safety, education, economic wellbeing, and decision-making power. Therefore, the IRC will make investments to have more effective programs, use resources more efficiently, reach more people more quickly and better respond to beneficiaries’ needs. THE IRC IN CÔTE D’IVOIRE: STRATEGY ACTION PLAN 2 CÔTE D’IVOIRE OVERVIEW Civil war in 2002 left Côte d’Ivoire in a fragile socio- mismanagement often forces patients to pay for economic situation, which was further compounded services to which they are entitled. These financial by the 2010-2011 post-election crisis. Today, social barriers to services disproportionately impact services are often of poor quality and limited women and children, who usually do not have availability, which augments growing inequality and control over household expenditures. jeopardizes the country’s return to long term stability. As a result, a large part of the population is uneducated, in poor health, vulnerable to violence Despite strong economic growth in recent years, or exploitation, and with limited economic many populations are still at risk. Rural opportunities. communities and women and girls are often deprived of healthcare and education, and have a The IRC’s strategy for Côte d’Ivoire illustrates its lower quality of life. In addition, women and girls are commitment to improving the health, safety, highly vulnerable to gender-based violence. -

See Full Prospectus

G20 COMPACT WITHAFRICA CÔTE D’IVOIRE Investment Opportunities G20 Compact with Africa 8°W To 7°W 6°W 5°W 4°W 3°W Bamako To MALI Sikasso CÔTE D'IVOIRE COUNTRY CONTEXT Tengrel BURKINA To Bobo Dioulasso FASO To Kampti Minignan Folon CITIES AND TOWNS 10°N é 10°N Bagoué o g DISTRICT CAPITALS a SAVANES B DENGUÉLÉ To REGION CAPITALS Batie Odienné Boundiali Ferkessedougou NATIONAL CAPITAL Korhogo K RIVERS Kabadougou o —growth m Macroeconomic stability B Poro Tchologo Bouna To o o u é MAIN ROADS Beyla To c Bounkani Bole n RAILROADS a 9°N l 9°N averaging 9% over past five years, low B a m DISTRICT BOUNDARIES a d n ZANZAN S a AUTONOMOUS DISTRICT and stable inflation, contained fiscal a B N GUINEA s Hambol s WOROBA BOUNDARIES z a i n Worodougou d M r a Dabakala Bafing a Bere REGION BOUNDARIES r deficit; sustainable debt Touba a o u VALLEE DU BANDAMA é INTERNATIONAL BOUNDARIES Séguéla Mankono Katiola Bondoukou 8°N 8°N Gontougo To To Tanda Wenchi Nzerekore Biankouma Béoumi Bouaké Tonkpi Lac de Gbêke Business friendly investment Mont Nimba Haut-Sassandra Kossou Sakassou M'Bahiakro (1,752 m) Man Vavoua Zuenoula Iffou MONTAGNES To Danane SASSANDRA- Sunyani Guemon Tiebissou Belier Agnibilékrou climate—sustained progress over the MARAHOUE Bocanda LACS Daoukro Bangolo Bouaflé 7°N 7°N Daloa YAMOUSSOUKRO Marahoue last four years as measured by Doing Duekoue o Abengourou b GHANA o YAMOUSSOUKRO Dimbokro L Sinfra Guiglo Bongouanou Indenie- Toulepleu Toumodi N'Zi Djuablin Business, Global Competitiveness, Oumé Cavally Issia Belier To Gôh CÔTE D'IVOIRE Monrovia -

République De Cote D'ivoire

R é p u b l i q u e d e C o t e d ' I v o i r e REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE C a r t e A d m i n i s t r a t i v e Carte N° ADM0001 AFRIQUE OCHA-CI 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W Débété Papara MALI (! Zanasso Diamankani TENGRELA ! BURKINA FASO San Toumoukoro Koronani Kanakono Ouelli (! Kimbirila-Nord Lomara Ouamélhoro Bolona Mahandiana-Sokourani Tienko (! Bougou Sokoro Blésségu é Niéllé (! Tiogo Tahara Katogo Solo gnougo Mahalé Diawala Ouara (! Tiorotiérié Kaouara Tienn y Sandrégué Sanan férédougou Sanhala Nambingué Goulia N ! Tindara N " ( Kalo a " 0 0 ' M'Bengué ' Minigan ! 0 ( 0 ° (! ° 0 N'd énou 0 1 Ouangolodougou 1 SAVANES (! Fengolo Tounvré Baya Kouto Poungb é (! Nakélé Gbon Kasséré SamantiguilaKaniasso Mo nogo (! (! Mamo ugoula (! (! Banankoro Katiali Doropo Manadoun Kouroumba (! Landiougou Kolia (! Pitiengomon Tougbo Gogo Nambonkaha Dabadougou-Mafélé Tiasso Kimbirila Sud Dembasso Ngoloblasso Nganon Danoa Samango Fononvogo Varalé DENGUELE Taoura SODEFEL Siansoba Niofouin Madiani (! Téhini Nyamoin (! (! Koni Sinémentiali FERKESSEDOUGOU Angai Gbéléban Dabadougou (! ! Lafokpokaha Ouango-Fitini (! Bodonon Lataha Nangakaha Tiémé Villag e BSokoro 1 (! BOUNDIALI Ponond ougou Siemp urgo Koumbala ! M'b engué-Bougou (! Seydougou ODIENNE Kokoun Séguétiélé Balékaha (! Villag e C ! Nangou kaha Togoniéré Bouko Kounzié Lingoho Koumbolokoro KORHOGO Nongotiénékaha Koulokaha Pign on ! Nazinékaha Sikolo Diogo Sirana Ouazomon Noguirdo uo Panzaran i Foro Dokaha Pouan Loyérikaha Karakoro Kagbolodougou Odia Dasso ungboho (! Séguélon Tioroniaradougou -

Annuaire Statistique D'état Civil 2018

1 2 3 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE ----------------------------------- DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION ANNUAIRE STATISTIQUE D'ETAT CIVIL 2018 Les personnes ci-après ont contribué à l’élaboration de cet annuaire : MIS/DEPSE - Dr Amoncou Fidel YAPI - Ange-Lydie GNAHORE Epse GANNON - Taneaucoa Modeste Eloge KOYE MIS/DGAT - Roland César GOGO MIS/DGDDL - Botty Maxime GOGONE-BI - Simon Pierre ASSAMOI MJDH/DECA - Rigobert ZEBA - Kouakou Charles-Elie YAO MIS/ONECI - Amone KOUDOUGNON Epse DJAGOURI MSHP/DIIS - Daouda KONE MSHP/DCPEV - Moro Janus AHI SOUS-PREFECTURE DE - Affoué Jeannette KOUAKOU Epse GUEI JACQUEVILLE SOUS-PREFECTURE DE KREGBE - Hermann TANO MPD/INS - Massoma BAKAYOKO - N'Guethas Sylvie Koutoua GNANZOU - Brahima TOURE MPD/ONP - Bouangama Didier SEMON INTELLIGENCE MULTIMEDIA - Gnekpié Florent YAO - Cicacy Kwam Belhom N’GORAN UNICEF - Mokie Hyacinthe SIGUI 1 2 PREFACE Dans sa marche vers le développement, la Côte d’Ivoire s’est dotée d’un Plan National de Développement (PND) 2016-2020 dont l’une des actions prioritaires demeure la réforme du système de l’état civil. A ce titre, le Gouvernement ivoirien a pris deux (02) lois portant sur l’état civil : la loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil et la loi n°2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d’identité et de transcription d’acte de naissance. La Côte d’Ivoire attache du prix à l’enregistrement des faits d’état civil pour la promotion des droits des individus, la bonne gouvernance et la planification du développement. -

Region Du Folon

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union- Discipline-Travail MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANNUAIRE STATISTIQUE SCOLAIRE 2017 - 2018 REGION DU FOLON MENET-FP/DSPS/DRENET MINIGNAN/ANNUAIRE STATISTIQUE SCOLAIRE 2017-2018: REGION DU FOLON 1 SOMMAIRE SOMMAIRE ...............................................................................................................................................................2 A. PRESCOLAIRE ........................................................................................................................................................6 A-1. DONNEES SYNTHETIQUES .............................................................................................................................7 Tableau 1 : Répartition des infrastructures, des effectifs élèves et des enseignants par département, par sous-préfecture et par statut ...........................................................................................................................8 Tableau 2 : Répartition des élèves par niveau d’études et selon l’âge ..........................................................8 Graphique A-1: Proportion des écoles selon le statut de l’établissement dans le préscolaire ........................9 Graphique A-2. Proportion des élèves par statut de l’établissement dans le préscolaire ...............................9 Graphique A-3. Proportion des élèves selon le genre dans le préscolaire .................................................... 10 A-2. -

Côte D'ivoire (SHARM- CI): “HIV and Associated Risk Factors Among MSM in Abidjan, Côte D’Ivoire” (FHI 360 Report, January 22, 2013)

FY 2015 Cote d’Ivoire Country Operational Plan (COP) The following elements included in this document, in addition to “Budget and Target Reports” posted separately on www.PEPFAR.gov, reflect the approved FY 2015 COP for Cote d’Ivoire. 1) FY 2015 COP Strategic Development Summary (SDS) narrative communicates the epidemiologic and country/regional context; methods used for programmatic design; findings of integrated data analysis; and strategic direction for the investments and programs. Note that PEPFAR summary targets discussed within the SDS were accurate as of COP approval and may have been adjusted as site- specific targets were finalized. See the “COP 15 Targets by Subnational Unit” sheets that follow for final approved targets. 2) COP 15 Targets by Subnational Unit includes approved COP 15 targets (targets to be achieved by September 30, 2016). As noted, these may differ from targets embedded within the SDS narrative document and reflect final approved targets. 3) Sustainability Index and Dashboard Approved FY 2015 COP budgets by mechanism and program area, and summary targets are posted as a separate document on www.PEPFAR.gov in the “FY 2015 Country Operational Plan Budget and Target Report.” Côte d’Ivoire Country Operational Plan 2015 Strategic Direction Summary Revised September 17, 2015 Table of Contents Goal Statement ........................................................................................................................................................... 3 1.0 Epidemic, Response, and Program Context............................................................................................4 -

Côte D'ivoire

AFRICAN DEVELOPMENT FUND PROJECT COMPLETION REPORT HOSPITAL INFRASTRUCTURE REHABILITATION AND BASIC HEALTHCARE SUPPORT REPUBLIC OF COTE D’IVOIRE COUNTRY DEPARTMENT OCDW WEST REGION MARCH-APRIL 2000 SCCD : N.G. TABLE OF CONTENTS Page CURRENCY EQUIVALENTS, WEIGHTS AND MEASUREMENTS ACRONYMS AND ABBREVIATIONS, LIST OF ANNEXES, SUMMARY, CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS BASIC DATA AND PROJECT MATRIX i to xii 1 INTRODUCTION 1 2 PROJECT OBJECTIVES AND DESIGN 1 2.1 Project Objectives 1 2.2 Project Description 2 2.3 Project Design 3 3. PROJECT IMPLEMENTATION 3 3.1 Entry into Force and Start-up 3 3.2 Modifications 3 3.3 Implementation Schedule 5 3.4 Quarterly Reports and Accounts Audit 5 3.5 Procurement of Goods and Services 5 3.6 Costs, Sources of Finance and Disbursements 6 4 PROJECT PERFORMANCE AND RESULTS 7 4.1 Operational Performance 7 4.2 Institutional Performance 9 4.3 Performance of Consultants, Contractors and Suppliers 10 5 SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACT 11 5.1 Social Impact 11 5.2 Environmental Impact 12 6. SUSTAINABILITY 12 6.1 Infrastructure 12 6.2 Equipment Maintenance 12 6.3 Cost Recovery 12 6.4 Health Staff 12 7. BANK’S AND BORROWER’S PERFORMANCE 13 7.1 Bank’s Performance 13 7.2 Borrower’s Performance 13 8. OVERALL PERFORMANCE AND RATING 13 9. CONCLUSIONS, LESSONS AND RECOMMENDATIONS 13 9.1 Conclusions 13 9.2 Lessons 14 9.3 Recommendations 14 Mrs. B. BA (Public Health Expert) and a Consulting Architect prepared this report following their project completion mission in the Republic of Cote d’Ivoire on March-April 2000. -

MEMIS, MIE and MEN

MINISTRY OF STATE, MINISTRY OF INTERIOR AND SECURITY THE REPUBLIC OF COTE D’IVOIRE THE PROJECT ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR STRENGTHENING LOCAL ADMINISTRATION IN CENTRAL AND NORTHERN AREAS OF COTE D’IVOIRE (PCN-CI) PROJECT COMPLETION REPORT APRIL 2017 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL CO., LTD. EI EARTH SYSTEM SCIENCE CO., LTD. JR 17-062 MINISTRY OF STATE, MINISTRY OF INTERIOR AND SECURITY THE REPUBLIC OF COTE D’IVOIRE THE PROJECT ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR STRENGTHENING LOCAL ADMINISTRATION IN CENTRAL AND NORTHERN AREAS OF COTE D’IVOIRE (PCN-CI) PROJECT COMPLETION REPORT APRIL 2017 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL CO., LTD. EARTH SYSTEM SCIENCE CO., LTD. The Project on Human Resource Development for Strengthening Local Administration in Central and Northern Areas of Cote d’Ivoire (PCN-CI) Project Completion Report Table of Contents Acronyms Page Chapter 1 Introduction .................................................................................................................................... 1-1 1.1 Background .......................................................................................................................................... 1-1 1.2 Framework of the Project .................................................................................................................... 1-1 1.2.1 Title of the Project ......................................................................................................................... 1-2 1.2.2 -

Prospection, Collecte, Nomenclature Paysanne Et Caracterisation Des Variables Qualitatives Des Varietes Locales De Maïs (Zea Mays L.) Cultivees En Cote D’Ivoire

European Scientific Journal August 2016 edition vol.12, No.24 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431 Prospection, Collecte, Nomenclature Paysanne Et Caracterisation Des Variables Qualitatives Des Varietes Locales De Maïs (Zea Mays L.) Cultivees En Cote d’Ivoire Hugues Annicet N’da (Doctorant, Ingénieur de Recherche) Louise Akanvou (PhD, Maître de recherche) Centre National de Recherche Agronomique, Côte d'Ivoire. Arsène Irié Bi Zoro (Professeur Titulaire) Université Nangui Abrogoua, Côte d'Ivoire doi: 10.19044/esj.2016.v12n24p298 URL:http://dx.doi.org/10.19044/esj.2016.v12n24p298 Abstract Ivoirian landraces of maize were maintained for several centuries in different ecological conditions, which allowed them to accumulate a large genetic diversity yet little studied. This study aims to make a first inventory of the existing diversity and establish a representative collection of the diversity of this crop in Côte d’Ivoire. Surveys and collection of maize landraces were conducted in three agro-ecological zones of Côte d'Ivoire. Two hundred and forty seven villages were selected and prospect in twenty- four regions. In each village, passport data were collected using the tools and methods of participatory research. A sample of 829 maize accessions were collected. The preliminary characterization of this collection was performed based on the descriptors of maize developed by Bioversity International. The study revealed a significant varietal diversity. Five varieties have been identified based on the color of the grains: yellow maize, white maize, red maize, purple maize and variegated maize. Varieties with yellow grain, with a percentage of 54.16% have been the most prevalent in different areas surveyed.