REPUBLIQUE DU NIGER PROJET DE VALORISATION DES RETENUES D’EAU ET D’AUTO-PROMOTION DES COMMUNAUTES LOCALES AU SAHEL (VRACS) Rapport D’Achèvement Du Projet

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

NIGER: Carte Administrative NIGER - Carte Administrative

NIGER - Carte Administrative NIGER: Carte administrative Awbari (Ubari) Madrusah Légende DJANET Tajarhi /" Capital Illizi Murzuq L I B Y E !. Chef lieu de région ! Chef lieu de département Frontières Route Principale Adrar Route secondaire A L G É R I E Fleuve Niger Tamanghasset Lit du lac Tchad Régions Agadez Timbuktu Borkou-Ennedi-Tibesti Diffa BARDAI-ZOUGRA(MIL) Dosso Maradi Niamey ZOUAR TESSALIT Tahoua Assamaka Tillabery Zinder IN GUEZZAM Kidal IFEROUANE DIRKOU ARLIT ! BILMA ! Timbuktu KIDAL GOUGARAM FACHI DANNAT TIMIA M A L I 0 100 200 300 kms TABELOT TCHIROZERINE N I G E R ! Map Doc Name: AGADEZ OCHA_SitMap_Niger !. GLIDE Number: 16032013 TASSARA INGALL Creation Date: 31 Août 2013 Projection/Datum: GCS/WGS 84 Gao Web Resources: www.unocha..org/niger GAO Nominal Scale at A3 paper size: 1: 5 000 000 TILLIA TCHINTABARADEN MENAKA ! Map data source(s): Timbuktu TAMAYA RENACOM, ARC, OCHA Niger ADARBISNAT ABALAK Disclaimers: KAOU ! TENIHIYA The designations employed and the presentation of material AKOUBOUNOU N'GOURTI I T C H A D on this map do not imply the expression of any opinion BERMO INATES TAKANAMATAFFALABARMOU TASKER whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations BANIBANGOU AZEY GADABEDJI TANOUT concerning the legal status of any country, territory, city or area ABALA MAIDAGI TAHOUA Mopti ! or of its authorities, or concerning the delimitation of its YATAKALA SANAM TEBARAM !. Kanem WANZERBE AYOROU BAMBAYE KEITA MANGAIZE KALFO!U AZAGORGOULA TAMBAO DOLBEL BAGAROUA TABOTAKI TARKA BANKILARE DESSA DAKORO TAGRISS OLLELEWA -

Rapport Sur Les Indicateurs De L'eau Et De L'assainissement

REPUBLIQUE DU NIGER ----------------------------------------- FRATERNITE – TRAVAIL - PROGRES ------------------------------------------- MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT ---------------------------------------- COMITE TECHNIQUE PERMANENT DE VALIDATION DES INDICATEURS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE L’EAU ET L'ASSAINISSEMENT POUR L’ANNEE 2016 Mai 2017 Table des matières LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES I. INTRODUCTION ................................................................................................................ 1 II. DEFINITIONS ..................................................................................................................... 1 2.1. Définitions de quelques concepts et notions dans le domaine de l’hydraulique Rurale et Urbaine. ................................................................................................................ 1 2.2. Rappel des innovations adoptées en 2011 ................................................................... 2 2.3. Définitions des indicateurs de performance calculés dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable ................................................................................... 3 2.4. Définitions des indicateurs de performance calculés dans le domaine de l’assainissement .................................................................................................................... 4 III. LES INDICATEURS DES SOUS – PROGRAMMES DU PROSEHA .......................... 4 IV. CONTRAINTES ET PROBLEMES -

Domestic Private Sector Participation in Water and Sanitation: the Niger Case Study

WATER AND SANITATION PROGRAM: REPORT StrengtheningDelivering Water the Domestic Supply and Private Sanitation Sector (WSS) Services in Fragile States Domestic Private Sector Participation in Water and Sanitation: The Niger Case Study Taibou Adamou Maiga March 2016 The Water and Sanitation Program is a multi-donor partnership, part of the World Bank Group’s Water Global Practice, supporting poor people in obtaining affordable, safe, and sustainable access to water and sanitation services. About the Author WSP is a multi-donor partnership created in 1978 and administered by The author of this case study is Taibou Adamou Maiga, a the World Bank to support poor people in obtaining affordable, safe, Senior Water and Sanitation Specialist – GWASA. and sustainable access to water and sanitation services. WSP’s donors include Australia, Austria, Canada, Denmark, Finland, France, the Acknowledgments Bill & Melinda Gates Foundation, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States, and The author wishes to thank the Government of Niger, and the World Bank. particularly, the Ministry of Water and Sanitation for its time and support during the implementation of activities Standard Disclaimer: described in the report. He also wishes to especially thank This volume is a product of the staff of the International Bank for Jemima T. Sy, a Senior Infrastructure Specialist – GCPPP Reconstruction and Development/The World Bank. The findings, who provided important comments and guidance to enrich interpretations, and conclusions expressed herein are entirely those this document. of the author and should not be attributed to the World Bank or its affiliated organizations, or to members of the Board of Executive The author of this document would like to express his Directors of the World Bank or the governments they represent. -

F:\Niger En Chiffres 2014 Draft

Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 1 Novembre 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Direction Générale de l’Institut National de la Statistique 182, Rue de la Sirba, BP 13416, Niamey – Niger, Tél. : +227 20 72 35 60 Fax : +227 20 72 21 74, NIF : 9617/R, http://www.ins.ne, e-mail : [email protected] 2 Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Pays : Niger Capitale : Niamey Date de proclamation - de la République 18 décembre 1958 - de l’Indépendance 3 août 1960 Population* (en 2013) : 17.807.117 d’habitants Superficie : 1 267 000 km² Monnaie : Francs CFA (1 euro = 655,957 FCFA) Religion : 99% Musulmans, 1% Autres * Estimations à partir des données définitives du RGP/H 2012 3 Le Niger en Chiffres 2014 4 Le Niger en Chiffres 2014 Ce document est l’une des publications annuelles de l’Institut National de la Statistique. Il a été préparé par : - Sani ALI, Chef de Service de la Coordination Statistique. Ont également participé à l’élaboration de cette publication, les structures et personnes suivantes de l’INS : les structures : - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques (DSEE) ; - Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques et Sociales (DSEDS). les personnes : - Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique ; - Ibrahim SOUMAILA, Secrétaire Général P.I de l’Institut National de la Statistique. Ce document a été examiné et validé par les membres du Comité de Lecture de l’INS. Il s’agit de : - Adamou BOUZOU, Président du comité de lecture de l’Institut National de la Statistique ; - Djibo SAIDOU, membre du comité - Mahamadou CHEKARAOU, membre du comité - Tassiou ALMADJIR, membre du comité - Halissa HASSAN DAN AZOUMI, membre du comité - Issiak Balarabé MAHAMAN, membre du comité - Ibrahim ISSOUFOU ALI KIAFFI, membre du comité - Abdou MAINA, membre du comité. -

Niger Staple Food and Livestock Market Fundamentals September 2017

NIGER STAPLE FOOD AND LIVESTOCK MARKET FUNDAMENTALS SEPTEMBER 2017 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Chemonics International Inc. for the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), contract number AID-OAA-I-12-00006. The authors’ views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States government. FEWS NET NIGER Staple Food and Livestock Market Fundamentals 2017 About FEWS NET Created in response to the 1984 famines in East and West Africa, the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) provides early warning and integrated, forward-looking analysis of the many factors that contribute to food insecurity. FEWS NET aims to inform decision makers and contribute to their emergency response planning; support partners in conducting early warning analysis and forecasting; and provide technical assistance to partner-led initiatives. To learn more about the FEWS NET project, please visit www.fews.net. Disclaimer This publication was prepared under the United States Agency for International Development Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) Indefinite Quantity Contract, AID-OAA-I-12-00006. The authors’ views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States government. Acknowledgements FEWS NET gratefully acknowledges the network of partners in Niger who contributed their time, analysis, and data to make this report possible. Cover photos @ FEWS NET and Flickr Creative Commons. Famine Early Warning Systems Network ii FEWS NET NIGER Staple Food and Livestock Market Fundamentals 2017 Table of Contents Executive Summary .................................................................................................................................................................... -

Arrêt N° 012/11/CCT/ME Du 1Er Avril 2011 LE CONSEIL

REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité – Travail – Progrès CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION Arrêt n° 012/11/CCT/ME du 1er Avril 2011 Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière électorale en son audience publique du premier avril deux mil onze tenue au Palais dudit Conseil, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LE CONSEIL Vu la Constitution ; Vu la proclamation du 18 février 2010 ; Vu l’ordonnance n° 2010-01 du 22 février 2010 modifiée portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition ; Vu l’ordonnance n° 2010-096 du 28 décembre 2010 portant code électoral ; Vu l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de Transition ; Vu le décret n° 2011-121/PCSRD/MISD/AR du 23 février 2011 portant convocation du corps électoral pour le deuxième tour de l’élection présidentielle ; Vu l’arrêt n° 01/10/CCT/ME du 23 novembre 2010 portant validation des candidatures aux élections présidentielles de 2011 ; Vu l’arrêt n° 006/11/CCT/ME du 22 février 2011 portant validation et proclamation des résultats définitifs du scrutin présidentiel 1er tour du 31 janvier 2011 ; Vu la lettre n° 557/P/CENI du 17 mars 2011 du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante transmettant les résultats globaux provisoires du scrutin présidentiel 2ème tour, aux fins de validation et proclamation des résultats définitifs ; Vu l’ordonnance n° 028/PCCT du 17 mars 2011 de Madame le Président du Conseil constitutionnel portant -

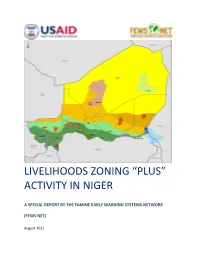

Livelihoods Zoning “Plus” Activity in Niger

LIVELIHOODS ZONING “PLUS” ACTIVITY IN NIGER A SPECIAL REPORT BY THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK (FEWS NET) August 2011 Table of Contents Introduction .................................................................................................................................................. 3 Methodology ................................................................................................................................................. 4 National Livelihoods Zones Map ................................................................................................................... 6 Livelihoods Highlights ................................................................................................................................... 7 National Seasonal Calendar .......................................................................................................................... 9 Rural Livelihood Zones Descriptions ........................................................................................................... 11 Zone 1: Northeast Oases: Dates, Salt and Trade ................................................................................... 11 Zone 2: Aïr Massif Irrigated Gardening ................................................................................................ 14 Zone 3 : Transhumant and Nomad Pastoralism .................................................................................... 17 Zone 4: Agropastoral Belt ..................................................................................................................... -

I. Contexte Ii. Situation Humanitaire

Période du 12 au 18 août 2010 N°27 Prochain bulletin vers le 25 août 2010 Faits Majeurs : Situation agricole : l’évolution laisse présager de bonnes récoltes. La principale inquiétude concernant le déroulement de la campagne hivernale vient des nombreuses attaques des ennemis de cultures (sautériaux, criocères, chenilles) à Zinder et Tahoua. Les services techniques sollicitent de l’appui pour y faire face. Inondations : 11.882 personnes sinistrées et de nombreux besoins non encore couverts. A Tessaoua (Maradi), deux enfants ont succombé à l’effondrement de leurs maisons. A Tahoua, les fortes pluies ont causé la mort de 674 têtes de bétail. A Agadez, le risque d’épidémie (diarrhée, cholera etc.) est à craindre suite au nombre très élevé de cadavres d’animaux (environ 80.000) gisant dans la zone d’Aderbissanat. I. CONTEXTE Dans le cadre de la lutte contre la crise alimentaire, le Nigeria a apporté un appui de 4 millions de dollars US, soit plus de 2 milliards de FCFA, aux autorités nigériennes. En plus de cette contribution financière, un important tonnage de vivres sera incessamment livré au Niger, selon le Ministre nigérian des affaires étrangères. Suite aux inondations survenues à travers les huit régions du Niger, près de 16.518 ménages, soit 111.882 personnes, sont actuellement sinistrés. A date, les besoins non encore couverts sont : - Biens non alimentaires : o 41.651 couvertures (dont 880 pour Tahoua, 440 pour Diffa, 11.848 pour Niamey, 8.656 pour Agadez et 20.289 pour Zinder) o 20.053 moustiquaires (dont 5.924 pour Niamey, 4.328 pour Agadez, 10.145 pour Zinder); o 3 millions d’Aquatab pour les besoins en eau potable à Agadez (dont 3.000 fournis par l’Unicef) o Kits d’hygiène, produits sanitaires, savons et bidons - Besoins alimentaires : 4.340t de vivres, dont 920t pour Agadez, 2.012t pour Zinder, 96t pour Maradi et 1.057t pour Niamey dont 400t fournies par la CCA et 500t par le PAM. -

BROCHURE Dainformation SUR LA Décentralisation AU NIGER

REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES brochure d’INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION AU NIGER Edition 2015 Imprimerie ALBARKA - Niamey-NIGER Tél. +227 20 72 33 17/38 - 105 - REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES brochure d’INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION AU NIGER Edition 2015 - 1 - - 2 - SOMMAIRE Liste des sigles .......................................................................................................... 4 Avant propos ............................................................................................................. 5 Première partie : Généralités sur la Décentralisation au Niger ......................................................... 7 Deuxième partie : Des élections municipales et régionales ............................................................. 21 Troisième partie : A la découverte de la Commune ......................................................................... 25 Quatrième partie : A la découverte de la Région .............................................................................. 53 Cinquième partie : Ressources et autonomie de gestion des collectivités ........................................ 65 Sixième partie : Stratégies et outils -

Niger Staple Food and Livestock Market Fundamentals. September 2017

NIGER STAPLE FOOD AND LIVESTOCK MARKET FUNDAMENTALS SEPTEMBER 2017 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Chemonics International Inc. for the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), contract number AID-OAA-I-12-00006. The authors’ views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States government. FEWS NET NIGER Staple Food and Livestock Market Fundamentals 2017 About FEWS NET Created in response to the 1984 famines in East and West Africa, the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) provides early warning and integrated, forward-looking analysis of the many factors that contribute to food insecurity. FEWS NET aims to inform decision makers and contribute to their emergency response planning; support partners in conducting early warning analysis and forecasting; and provide technical assistance to partner-led initiatives. To learn more about the FEWS NET project, please visit www.fews.net. Disclaimer This publication was prepared under the United States Agency for International Development Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) Indefinite Quantity Contract, AID-OAA-I-12-00006. The authors’ views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States government. Acknowledgements FEWS NET gratefully acknowledges the network of partners in Niger who contributed their time, analysis, and data to make this report possible. Cover photos @ FEWS NET and Flickr Creative Commons. Famine Early Warning Systems Network ii FEWS NET NIGER Staple Food and Livestock Market Fundamentals 2017 Table of Contents Executive Summary .................................................................................................................................................................... -

«Fichier Electoral Biométrique Au Niger»

«Fichier Electoral Biométrique au Niger» DIFEB, le 16 Août 2019 SOMMAIRE CEV Plan de déploiement Détails Zone 1 Détails Zone 2 Avantages/Limites CEV Centre d’Enrôlement et de Vote CEV: Centre d’Enrôlement et de Vote Notion apparue avec l’introduction de la Biométrie dans le système électoral nigérien. ▪ Avec l’utilisation de matériels sensible (fragile et lourd), difficile de faire de maison en maison pour un recensement, C’est l’emplacement physique où se rendront les populations pour leur inscription sur la Liste Electorale Biométrique (LEB) dans une localité donnée. Pour ne pas désorienter les gens, le CEV servira aussi de lieu de vote pour les élections à venir. Ainsi, le CEV contiendra un ou plusieurs bureaux de vote selon le nombre de personnes enrôlées dans le centre et conformément aux dispositions de création de bureaux de vote (Art 79 code électoral) COLLECTE DES INFORMATIONS SUR LES CEV Création d’une fiche d’identification de CEV; Formation des acteurs locaux (maire ou son représentant, responsable d’état civil) pour le remplissage de la fiche; Remplissage des fiches dans les communes (maire ou son représentant, responsable d’état civil et 3 personnes ressources); Centralisation et traitement des fiches par commune; Validation des CEV avec les acteurs locaux (Traitement des erreurs sur place) Liste définitive par commune NOMBRE DE CEV PAR REGION Région Nombre de CEV AGADEZ 765 TAHOUA 3372 DOSSO 2398 TILLABERY 3742 18 400 DIFFA 912 MARADI 3241 ZINDER 3788 NIAMEY 182 ETRANGER 247 TOTAL 18 647 Plan de Déploiement Plan de Déploiement couvrir tous les 18 647 CEV : Sur une superficie de 1 267 000 km2 Avec une population électorale attendue de 9 751 462 Et 3 500 kits (3000 kits fixes et 500 tablettes) ❖ KIT = Valise d’enrôlement constitués de plusieurs composants (PC ou Tablette, lecteur d’empreintes digitales, appareil photo, capteur de signature, scanner, etc…) Le pays est divisé en 2 zones d’intervention (4 régions chacune) et chaque région en 5 aires. -

Niger a Country Profile

REF 910,3 ? 54c'L/5" E92 NIGER ,Niger A Country Profile Office of Foreign Disaster Assistance Agency for International Development Washlngton, D.C. 20523 Niger LIS Y A ALGERIA International boundary Ddpartement bourdary * National capital Tamanrasset 0 DLpartement capital - Railroad Road 0 50 100 150 Kilometers a 50 100 1 Miles eBilma 1 -.. (( M ALI '\lm 9 5 5Ta)oua ae5 1 11 Go ur e' . :5 - . arni . Mha.... iarr7: BENINi~ / ( "-'er,IL" LChad ; ak-i-Tt rs UPPER ' Base 504113 11-79 (544513) NIGER: A COUNTRY PROFILE prepared for The Office of U.S. Foreign Disaster Assistance Agency for International Development Department of State Washington, D.C. 20523 by Mary M. Rubino Evaluation Technologies, Inc. c",C1 Arlington, Virginia under contract AID/SOD/PDC-C-3345 The country profile of Niger Is part of a series designed to provide baseline country data in support of the planning and relief operations of the Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA). Content, scope, and sources have evolved over the course of the last several years and the relatively narrow focus is intentional. We hope that the information provided will also be useful to others in the disaster assistance and development communities. Every effort is made to obtain current, reliable data; unfortunately it Is not possible to issue updates as fast as changes would warrant. We invite your comments and corrections. Address these and other queries to OFDA, A.I.D., as given above. April 1985 OFDA COUNTRY PROFILES: APRIL 1985 AFRICA CARIBBEAN Burkina Faso CARICOM Regional Profile Cape Verde Antigua Chad Barbados East Africa Regional Profile Belize Djibouti Dominica Ethiopia Grenada Kenya Guyana Somalia Montserrat Sudan St.