3 Les Espaces Urbanises

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Brancion -- Mont St Romain - La Vineuse - Suin

Points de vue remarquables en Saône et Loire Plus près des étoiles Le département de Saône et Loire n’est pas réputé pour son relief montagneux ; on y trouve pourtant entre 300 et 800 mètres des points culminants qui offrent des panoramas de toute beauté. Sur la plupart de ces sites sont implantées des tables d’orienta- tion qui aident à la lecture des paysages avec des indications inté- ressantes sur la faune et la flore. Toutes ces tables ont un style et une histoire particulière avec des panoramas tous différents qui montrent la richesse et la diver- sité du département. Situées en général sur des chemins de randonnées, elles peuvent être le but de belles ballades. Qu’est ce qu’une table d’orientation ? Une table d’orientation est une petite construction à vocation touristique, qui permet aux personnes d’identifier les éléments im- portants du panorama qui leur fait face. Bien utiliser ce livret Restauration &hôtels Aire de pique-nique Itinéraire à pieds Légendes, histoires Où se garer? Lieux à proximité Chaque circuit tient dans une demi-journée ou en une journée(en voiture), à condition de passer un quart d’heure autour de chaque table. On peut aussi ne visiter que quelques sites et se faire son propre itinéraire. CIRCUIT N° 3 : Entre Plottes et Suin Plottes - Ozenay - Brancion -- Mont St Romain - La Vineuse - Suin 6 étapes ,5 heures , prévoir une demi-journée Sur le parcours… Le relais d’Ozenay, le château d’Ozenay, chapelle de Charcuble, les grottes de Blanot, le camp ro- main sur la Mondasse Plottes Comment accéder au site ? Depuis Tournus prendre la direction Plottes puis dans le village se garer près du pressoir puis suivre le sentier des crêtes ; pour les moins courageux monter en voiture le chemin de Rever- my et se garer près de la mini déchetterie. -

Mâcon, Mâcon Villages, Mâcon Plus the Name of the Village

Mâcon, Mâcon Villages, Mâcon plus the name of the village APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE Appellation Régionale of the Mâconnais wine-growing region (Saône-et- Loire). The word VILLAGES or the name of the commune of origin may only be added to the word MÂCON for wines harvested within the defined area of the appellation MÂCON VILLAGES consisting of 26 named communes and grouped together. Producing communes: Mâcon: communes of the Mâcon administrative district plus 11 nearby communes. Mâcon Villages: Azé, Bray, Burgy, Bussières, Chaintré, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Cruzille, Davayé, Fuissé, Igé, Loché, Lugny, Mancey, Milly-Lamartine, Montbellet, Péronne, Pierreclos, Prissé, La Roche-Vineuse, Saint-Gengoux-le-National, Solutré-Pouilly, Uchizy, Vergisson, Verzé, Vinzelles. TASTING NOTES The Mâconnais white wines are the colour of white or yellow gold or straw- coloured with gently glowing silvery or greenish highlights. To the nose, their aromas suggest broom, white roses, acacia, honeysuckle, fern, verbena, lemon-grass, and citrus fruits (grapefruit, mandarin oranges). In the mouth, the finish adds nuances of pine, quince and fennel. The impression on the palate varies according to each village and each terroir of origin. These wines are fresh and luscious as well as dry and well-fruited. They have good concentration backed by sufficient acidity to ensure their keeping qualities. They are full and smooth in character. SERVING SUGGESTIONS White: their cheeky charm and lively approach make them perfect as a pre-dinner drink served with salty finger foods such as chips, crackers, peanuts and olives. Their perfect all-round balance of vivacity, fullness, and smoothness plus aromatic complexity makes them easy to match with food. -

Cahier Des Charges De L'appellation D'origine Contrôlée Beaujolais

Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « BEAUJOLAIS » homologué par le décret n° 2011-1617 du 23 novembre 2011, JORF du 24 novembre 2011 modifié par le décret n°2013-84 du 24 janvier 2013, JORF du 27 janvier 2013 CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE « BEAUJOLAIS » CHAPITRE Ier I. - Nom de l’appellation Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Beaujolais », initialement reconnue par le décret du 12 septembre 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires 1°- Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la mention « supérieur » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges. 2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la mention « Villages » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges. 3°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom de la commune de provenance des raisins pour les vins répondant aux conditions de production fixées, pour l’indication du nom de la commune de provenance des raisins, dans le présent cahier des charges. 4°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée suivie ou non de la mention « Villages » ou du nom de la commune de provenance des raisins peut être complété par la mention «primeur» ou «nouveau» pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges. -

Saône-Et-Loire

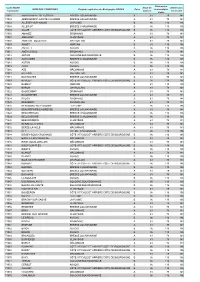

Zonage A/B/C des communes de Saône-et-Loire Population Zonage Code géographique Libellé de la commune EPCI 2014 municipale A/B/C révisé Commune 2011 B2 Chalon-sur-Saône 71076 CA Chalon - Val de Bourgogne 44847 B2 Champforgeuil 71081 CA Chalon - Val de Bourgogne 2345 B2 Charnay-lès-Mâcon 71105 CA du Mâconnais-Val de Saône 6835 B2 Châtenoy-en-Bresse 71117 CA Chalon - Val de Bourgogne 991 B2 Châtenoy-le-Royal 71118 CA Chalon - Val de Bourgogne 5991 B2 Chevagny-les-Chevrières 71126 CA du Mâconnais-Val de Saône 598 B2 Crissey 71154 CA Chalon - Val de Bourgogne 2478 B2 Fragnes 71204 CA Chalon - Val de Bourgogne 997 B2 Hurigny 71235 CA du Mâconnais-Val de Saône 1932 B2 La Loyère 71265 CA Chalon - Val de Bourgogne 455 B2 Lux 71269 CA Chalon - Val de Bourgogne 1905 B2 Mâcon 71270 CA du Mâconnais-Val de Saône 33730 B2 Oslon 71333 CA Chalon - Val de Bourgogne 1282 B2 Saint-Marcel 71445 CA Chalon - Val de Bourgogne 5816 B2 Saint-Rémy 71475 CA Chalon - Val de Bourgogne 6293 B2 Sancé 71497 CA du Mâconnais-Val de Saône 1886 B2 Varennes-lès-Mâcon 71556 CC du Maconnais-Beaujolais 555 B2 Vinzelles 71583 CC du Maconnais-Beaujolais 730 C L'Abergement-de-Cuisery 71001 CC Saône, Seille, Sâne 745 C L'Abergement-Sainte-Colombe 71002 CC des Portes de la Bresse 1133 C Allerey-sur-Saône 71003 CA Chalon - Val de Bourgogne 801 C Allériot 71004 CC Saône Doubs Bresse 997 C Aluze 71005 CC des Monts et des Vignes 234 C Amanzé 71006 CC du Pays Clayettois 172 C Ameugny 71007 CC Entre la Grosne et le Mont Saint Vincent 147 C Anglure-sous-Dun 71008 CC du Canton de Chauffailles -

Liste Des Especes Protegees

SOMMAIRE LETTRE DE DEMANDE ....................................................................................................................... 6 1. PRESENTATION GENERALE ....................................................................................................8 1.1. LOCALISATION ................................................................................................................................ 8 1.2. DESCRIPTION DU PROJET ............................................................................................................ 8 1.3. ESPECES CONCERNEES .............................................................................................................. 9 2. PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DU BUREAU D’ETUDE ........................................... 10 2.1. LE DEMANDEUR ........................................................................................................................... 10 2.2. LE SIGNATAIRE ............................................................................................................................. 10 2.3. LE BUREAU D’ETUDE ................................................................................................................... 10 3. JUSTIFICATION SOCIO-ECONOMIQUES DU PROJET ......................................................... 11 3.1. CHOIX DU PROJET ....................................................................................................................... 11 3.2. CHOIX DU SITE ............................................................................................................................ -

Eglise Notre Dame De L'assomption À Prety

Préty Vitraux Sculptures Eglise Notre-Dame de l'Assomption Au-dessus du porche d'entrée et de la tribune, Juste au-dessus de l'autel (point 9) une Préty est construit sur une colline de pierre calcaire un vitrail circulaire représente l'Agneau sculpture représente la sainte Trinité . rose qui prolonge les côteaux du Mâconnais. Pascal (point 1). Entre la nef et le chœur (point 3) les arcs L'église Notre-Dame de Préty, sous le vocable de l'Assomption, date de la dernière période gothique. Elle Le chœur se termine par un mur droit dans reposent sur des consoles sculptées de fut bâtie après l'incendie de l'église primitive et du lequel s'ouvre une grande verrière feuillages, parfois avec un fruit, pouvant château en 1478, pendant les guerres de la succession représentant l'Assomption de la Vierge évoquer la parole de Vie contenue dans les de Bourgogne. Il ne reste aucune trace apparente de Marie (point 2). quatre évangiles. l'ancien sanctuaire qui se trouvait sans doute dans l'enceinte du château et a disparu avec lui. L'église est orientée et, jusque vers 1818, elle était Mobilier entourée du cimetière. Statues Des stalles de bois ceignent le chœur ; l'autel Point 4 : Saint Roch très populaire encore en forme de tombeau a été exécuté en marbre aujourd’hui : de nombreux lieux de pèlerinage rose de Préty. et sanctuaires lui sont consacrés. Lors d’un pèlerinage à Rome, au 14 e siècle, St Roch se Cloches mit à soigner les pestiférés et contracta la peste ; un chien lui apportait chaque jour un Le clocher du 15 e siècle abrite deux cloches pain et un ange le soignait fondues : l'une en 1769, pèse 274 kg, l'autre e (pierre polychrome, marbre – 16 siècle). -

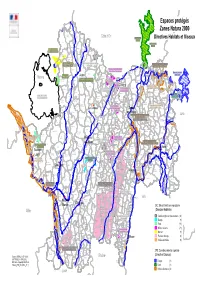

Mise En Page:1

Espaces protégés re Chissey- u en-Morvan C Zones Natura 2000 la Cussy- en-Morvan Lucenay- l'Evêque Côte d'Or Barnay Forêt de Citeaux Directives Habitats et Oiseaux et environs Anost n Forêt de Citeaux i n La Pte- r Igornay et environ Sommant e Verriere T Reclesne Cordesse Hêtraie montagnarde et e l tourbières du Haut Morvan St-Léger- du-Bois Roussillon -en-Morvan Dracy-St La Celle en Tavernay Loup Morvan St- Forgeot Pourlans Forêts, landes, tourbières Gîtes et habitats à chauves-souris Epinac Prairies inondables de la Basse Vallée l'Y Curgy Clux onne de la ValleéLa Gde- de La Canche en BourgogneSully Palleau Verrière duLa DoubsVilleneuve jusqu'a l'amont de Navilly Saisy Ecuelles Mont-les St-Prix Pelouses et forêts calcicoles de la St-Gervais St-Martin- Monthelon Epertully Seurrele (Autun Morlet en-Vallière Doubs Côte et Arrière Côte de Beaune St-Loup- en-Gatinois Longepierre Collonge-la Géanges Charnay-les Lays-s-le Beauvernois en partie Auxy -Madeleine Dezize-les Bragny-s Chalon Navilly Doubs ( partie Ouest) Massif forestier Change Maranges Autun St-Gervais-s Saône Fretterans du Mont Beuvray Tintry Paris Nièvre Couches Demigny Pontoux St-Léger-s/s Forêt de Ravin et landes du Vallon Créot l'Hôpital Saunières St-Martin-de Chaudenay Allerey-s-Saône Charette Beuvray Brion de Canada, barrage du Pont du Roi Remigny Laizy Commune Sampigny ( Les Bordes Varennes St-Sernin les-M Cheilly Chagny Authumes Dracy Sermesse du-Plain Verdun-s Frontenard les-C les-M Bouzeron Antully Chagny le-Doubs Basse vallée du Doubs Mouthier Broye Chassey Gergy en-Bresse -

Farges Les Mâcon

++Église Saint Barthélemy Intérieur représentant le Christ en souverain La petite chapelle qui précéda l’église romane De dimensions modestes (23,60 m de longueur majestueux présidant au sort de l’humanité tel qu’Il est décrit dans l’apocalypse, entouré de Farges-lès-Mâcon est mentionnée dès le X° sur 9,05 de largeur), cette église est bien siècle comme ayant été donnée à l’évêque de orientée, la nef frappe par son harmonie et la d’animaux du « Tétramorphe » dont il ne reste Mâcon. régularité géométrique de ses 4 travées. que l’aigle de Saint Jean et le lion de Saint Elle était déjà placée sous le vocable de Saint Les fenêtres d’origine ne sont que de simples Marc, le tout sur un décor de fleurettes rouges. Barthélemy, un des apôtres, mort martyr, dont fentes, très ébrasées à l’intérieur, il en reste Le mobilier de l’église est assez réduit, surtout l’ancienne statue de bois est conservée à la cinq. D’autres ont été agrandies par la suite reconstitué au XIX° siècle par des dons de mairie. La construction actuelle date du XI°, Les nefs sont voûtées et de faible largeur, la paroissiens aisés, mais le titre de paroisse fut sans doute a-t-elle été bâtie en plusieurs nef centrale est en berceau légèrement brisé, retiré à Farges dès 1892 à cause du peu de campagnes comme l’attestent les différences sans ouvertures en hauteur. Les collatéraux pratique religieuse des villageois. de maîtrise de la construction entre la nef plus sont couverts de voûtes à pénétration qui On peut remarquer à l’entrée de l’église récente et les transept, clocher et abside qui reposent sur des demi colonnes du côté des l’étrange vasque polylobée où des masques semblent plus anciens. -

European Commission

12.8.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 324/33 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (2021/C 324/13) This communication is published in accordance with Article 17(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (1). COMMUNICATION OF A STANDARD AMENDMENT TO THE SINGLE DOCUMENT ‘Morgon’ PDO-FR-A1024-AM02 Date of communication: 4 June 2021 DESCRIPTION OF AND REASONS FOR THE APPROVED AMENDMENT 1. Geographical area In chapter I, section IV, point 1, the words ‘based on the 2019 Official Geographical Code’ have been added after ‘Rhône’. This editorial amendment allows the geographical area to be identified with reference to the 2019 version of the Official Geographical Code, which is updated by the National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE), and gives the definition of the geographical area legal certainty. The boundaries of the geographical area remain unchanged. The phrase ‘are undertaken’ has been replaced by ‘take place’. Point 6 of the single document has been amended to include these changes. A sentence has also been added with the information that cartographic documents pertaining to the geographical area are available on the INAO website. The single document is not affected by this amendment. 2. Area in immediate proximity In chapter I, section IV, point 3, the words ‘based on the 2019 Official Geographical Code’ have been added after ‘the following municipalities’. -

DECRET CDC MACON Homologation 10-06-09

Décret n°2009-1318 du 27 octobre 2009 relatif à l’appellation d’origine contrôlée «Mâcon» Visas Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l’Institut national de l’origine et de la qualité en date du 13 mai 2009 , Décrète : Art. 1 er - Le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «Mâcon», annexé au présent décret, est homologué. Art. 2- Le décret du 12 septembre 2005 modifié relatif à l’appellation d’origine contrôlée «Mâcon», et le décret du 12 septembre 2005 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Mâcon Villages» et à l'appellation d'origine contrôlée «Mâcon» complétée d'un nom géographique sont abrogés. 1/19 ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE « MACON » 2/19 CHAPITRE PREMIER I - Nom de l'appellation Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Mâcon », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. II - Dénominations géographiques et mentions complémentaires 1° - Le nom de l’appellation peut être suivi de l’une des dénominations géographiques suivantes pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques dans le présent cahier des charges. Appellation Dénominations géographiques « Mâcon » suivi d’une Département de Saône et Loire : dénomination géographique « Azé », « Bray », « Burgy », « Bussières », « Chaintré », pour les vins rouges ou rosés « Chardonnay », « Charnay-lès-Mâcon », « Cruzille », « Davayé », « Igé », « Lugny », « Mancey », « Milly-Lamartine », « Péronne », « Pierreclos », « Prissé » , « La-Roche-Vineuse », « Serrières », « Saint-Gengoux-le-National », « Verzé ». -

Extrait Du Registre Des Deliberations Du Conseil

PROCES-VERBAL - SEANCE DU 14 DECEMBRE 2017 L’an deux mille dix-sept, le 14 Décembre, à dix-huit heures trente, les membres du Conseil de Communauté, dûment convoqués par la Présidente de la Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois se sont réunis à la salle communale de Farges les Mâcon. Date de Convocation : 7 Décembre 2017 Présents : M. BELIGNÉ Philippe (La Truchère), M. BETENCOURT Philippe (Tournus), M. BUCHAILLE Didier (Uchizy), M. CHARPY PUGET Gilles (Cruzille), M. CHEVALIER François (Grevilly), M. CHERVIER Jean-Pierre (Clessé), Mme CLEMENT Patricia (Fleurville), M. COCHET François (Tournus), Mme COLLANGES Irène (Burgy), M. DAILLY Jean-Maurice (Viré), M. DELPEUCH Pierre-Michel (La Chapelle-sous-Brancion), M. DESROCHES Patrick (Viré), Mme DOUDET Marjorie (Tournus), Mme DREVET Marie-Thérèse (Montbellet), M. DUMONT Marc (Saint Albain), M. FARAMA Julien (Tournus), Mme GABRELLE Catherine (Royer), Mme HUET Arlette (Clessé), M. IOOS Xavier (Préty), Mme JOUSSEAU Monique (Plottes), Mme MARTENS Anja (Tournus), Mme MARTINS-BALTAR Viviane (Tournus), M. MEUNIER Jean-Claude (Ozenay), Mme PAGEAUD Line (Tournus), M. PERRE Paul (Chardonnay), M. PERRUSSET Henri (Farges-lès-Mâcon), M. RAVOT Christophe (Tournus), M. ROBELIN Bernard (Saint-Gengoux-de-Scissé), M. ROUGEOT François (Lugny), M. SANGOY Marc (Bissy-la-Mâconnaise), M. STAUB Frédéric (Tournus), M. TALMARD Paul (Uchizy), M. TALMEY Patrick (Martailly-lès-Brancion), M. THIELLAND Gérard (Lacrost), Mme TIVANT Marie-Andrée (Le Villars), M. VARIN René (Tournus), M. VEAU Bertrand (Tournus) délégués titulaires. Excusés ayant donné pouvoir : Mme FONTROUGE –TARDIEU Laurence (Tournus) à M. VARIN René (Tournus), M. GALEA Guy (Lugny) à M. ROUGEOT François (Lugny), Mme MERMET Anne (Tournus)à M. RAVOT Christophe (Tournus), M. -

LES COMMUNES DE SAONE ET LOIRE Code INSEE Commune

LES COMMUNES DE SAONE ET LOIRE Dimension Code INSEE Seuil de Dimension NOM DES COMMUNES Régions agricoles de Bourgogne SDREA Zone économique Commune surface excessive viable 71001 ABERGEMENT-DE-CUISERY BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71002 ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71003 ALLEREY-SUR-SAONE LA PLAINE B 96 110 196 71004 ALLERIOT BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71005 ALUZE CÔTE VITICOLE ET ARRIERE CÔTE DE BOURGOGNE B 96 110 196 71006 AMANZE BRIONNAIS A 61 79 141 71007 AMEUGNY CLUNYSOIS A 61 79 141 71008 ANGLURE-SOUS-DUN CHAROLLAIS A 61 79 141 71009 ANOST MORVAN B 61 110 196 71010 ANTULLY AUXOIS B 96 110 196 71011 ANZY-LE-DUC BRIONNAIS A 61 79 141 71012 ARTAIX SOLOGNE BOURDONNAISE B 96 110 196 71013 AUTHUMES BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71014 AUTUN AUXOIS B 96 110 196 71015 AUXY AUXOIS B 96 110 196 71016 AZE MÂCONNAIS A 61 79 141 71017 BALLORE CHAROLLAIS A 61 79 141 71018 BANTANGES BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71019 BARIZEY CÔTE VITICOLE ET ARRIERE CÔTE DE BOURGOGNE B 96 110 196 71020 BARNAY MORVAN B 61 110 196 71021 BARON CHAROLLAIS A 61 79 141 71022 BAUDEMONT BRIONNAIS A 61 79 141 71023 BAUDRIERES BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71024 BAUGY BRIONNAIS A 61 79 141 71025 BEAUBERY CHAROLLAIS A 61 79 141 71026 BEAUMONT-SUR-GROSNE LA PLAINE B 96 110 196 71027 BEAUREPAIRE-EN-BRESSE BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71028 BEAUVERNOIS BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71029 BELLEVESVRE BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71030 BERGESSERIN CLUNYSOIS A 61 79 141 71031 BERZE-LE-CHATEL MÂCONNAIS A 61 79 141 71032 BERZE-LA-VILLE