Ombligo Del Plata

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

This Thesis Comes Within Category D

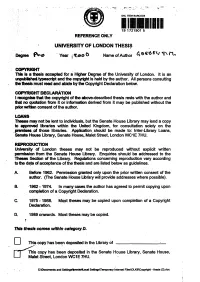

* SHL ITEM BARCODE 19 1721901 5 REFERENCE ONLY UNIVERSITY OF LONDON THESIS Degree Year i ^Loo 0 Name of Author COPYRIGHT This Is a thesis accepted for a Higher Degree of the University of London, it is an unpubfished typescript and the copyright is held by the author. All persons consulting the thesis must read and abide by the Copyright Declaration below. COPYRIGHT DECLARATION I recognise that the copyright of the above-described thesis rests with the author and that no quotation from it or information derived from it may be published without the prior written consent of the author. LOANS Theses may not be lent to individuals, but the Senate House Library may lend a copy to approved libraries within the United Kingdom, for consultation solely on the .premises of those libraries. Application should be made to: Inter-Library Loans, Senate House Library, Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU. REPRODUCTION University of London theses may not be reproduced without explicit written permission from the Senate House Library. Enquiries should be addressed to the Theses Section of the Library. Regulations concerning reproduction vary according to the date of acceptance of the thesis and are listed below as guidelines. A. Before 1962. Permission granted only upon the prior written consent of the author. (The Senate House Library will provide addresses where possible). B. 1962 -1974. In many cases the author has agreed to permit copying upon completion of a Copyright Declaration. C. 1975 -1988. Most theses may be copied upon completion of a Copyright Declaration. D. 1989 onwards. Most theses may be copied. -

El Congreso De La Independencia (1816). Memoria De Hechos Y Personas

Durán, Juan Guillermo El Congreso de la Independencia (1816). Memoria de hechos y personas The Congress of Independence (1816). Memory of facis and people Revista Teología • Tomo LIII • Nº 120 • Agosto 2016 Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional desarrollado por la Biblioteca Central “San Benito Abad”. Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual de la Institución. La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea. Cómo citar el documento: DURÁN, Juan G., El Congreso de la Independencia (1816) : memoria de hechos y personas [en línea]. Teología, 120 (2016). Disponible en: <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/congreso- independencia-memoria-hechos.pdf> [Fecha de consulta: …] REVISTA TEOLOGIA 120 pag. 7 a 100 corregido.qxp_Maquetación 1 03/08/16 09:41 Página 27 JUAN GUILLLERMO DURÁN El Congreso de la Independencia (1816). Memoria de hechos y personas RESUMEN En el presente artículo el autor ofrece una lectura histórica sobre los hombres y las ideas que rodearon la celebración el Congreso de Tucumán de 1816, conocido como “Congreso de la Independencia”. Destacando particularmente el contexto europeo de época y la particular situación de España que contribuyeron a la consolidación del movimiento independentista rioplatense. A la vez, que se analiza la crítica situación (interna y externa) que atravesaban las provincias rioplatenses (por entonces agrupa- das en Intendencias) con posterioridad a la Revolución de Mayo y al frustrado intento de organización política promovido por la Asamblea del año XIII. Circunstancias que ponen de relieve la trascendencia histórica de dicho Congreso, que centrándose en la discusión sobre la forma más apta de gobierno, estableció los principios fundamenta- les de la democracia representativa y de la soberanía popular, dando lugar a un nuevo orden político en sustitución de la monarquía absolutista borbónica. -

(S-1451/08) PROYECTO DE DECLARACIÓN El Senado De La

Senado de la Nación Secretaría Parlamentaria Dirección Publicaciones (S-1451/08) PROYECTO DE DECLARACIÓN El Senado de la Nación DECLARA: Su adhesión a la conmemoración del 192º aniversario de la “Declaración de la Independencia de la Nación Argentina”, celebrada el 9 de julio de 1816 en la Ciudad de San Miguel de Tucumán. Delia Pinchetti de Sierra Morales.- Carlos E. Salazar.- FUNDAMENTOS Señor Presidente: El 9 de julio de 1816, el Congreso, reunido en Tucumán, proclamó la existencia de una nueva Nación, las "Provincias Unidas de Sudamérica", libre e independiente de España, y de toda otra dominación extranjera. Este hecho representa para la historia nacional la culminación de un largo proceso emancipador iniciado el 25 de mayo de 1810, marcado por la proclamación de nuestra independencia. Durante esos años, en las principales ciudades americanas de los actuales países de Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Chile, entre otros, sus vecinos discutían la formación de órganos de gobierno local, que a semejanza de las juntas surgidas en España, asegurasen el mantenimiento del orden, ya que la metrópolis se hallaba dominada por el imperio francés. De este modo fueron surgiendo movimientos autonomistas, constituyéndose en algunas de estas ciudades Juntas de gobierno. Sin embargo, el objetivo que perseguían aún era incierto. No todos los participantes de estos nuevos órganos de gobierno tenían todo claro. La contraofensiva realista para retomar el control de los territorios americanos fue inmediata y aplastante. En lo que respecta al surgimiento de nuestro país, la destitución de Cisneros, y el surgimiento del primer gobierno patrio -La Primera Junta de gobierno-, produjo una situación irreversible. -

PROYECTO DE RESOLUCION El

“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Senado de la Nación Secretaria Parlamentaria Dirección General de Publicaciones (S-1724/16) PROYECTO DE RESOLUCION El Senado de la Nación RESUELVE: En el marco del año del Bicentenario de la Independencia y en virtud de ratificar los valores y principios defendidos y consagrados durante el Congreso de Tucumán que declaró la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata el 9 de Julio de 1816, 1º - Instituir por única vezla Distinción del Bicentenario, en homenaje y reconocimiento a los Congresales que participaron en la confección del Acta de la Independencia, en reconocimiento y reafirmación de los principios allí consagrados. 2°- La distinción consistirá en la colocación de una placa honorífica en la Casa de Tucumán donde se reunió el histórico Congreso de San Miguel de Tucumán, allí se ratificará el reconocimiento del Honorable Senado de la Nación a los ideales y valores promovidos durante la gesta de 1816. 3°- La placa será colocada durante los festejos del Bicentenario dentro de la semana del 1 al 9 de Julio. 4°-La placa llevará impresa la siguiente frase: “En el Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional el Honorable Senado de la Nación brinda homenaje a los Congresales Constituyentes de San Miguel de Tucumán de1816 y reafirma su compromiso en la defensa de los altos valores defendidos durante la patriótica gesta: la proclamación de una nación libre e independiente de toda dominación extranjera. Congresales Constituyentes de San Miguel de Tucumán Presidente: Francisco Narciso de Laprida, representante por San Juan Vicepresidente: Mariano Boedo, representante por Salta Secretarios: José Mariano Serrano, representante por Charcas y Juan José Paso, representante por Buenos Aires Diputados: “2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Por Buenos Aires: Dr. -

Estimados Docentes: Acercamos a Ustedes El Presente Cuadernillo De Trabajo, El Cual Contiene Diversas Propuestas Didácticas

Estimados docentes: Acercamos a ustedes el presente cuadernillo de trabajo, el cual contiene diversas propuestas didácticas para abordar en los distintos niveles y desde diferentes enfoques según las áreas, la efeméride del 9 de Julio desde una perspectiva de Derechos Humanos. Es nuestro interés favorecer el proceso creativo y de aprendizaje proponiendo acercar a los estudiantes a la temática que nos convoca mediante un concepto amplio de independencia, desde los derechos a la identidad, nacionalidad y a crecer en libertad. Esto último refiere no sólo a que los niños logren hacer cosas por sí mismos, sino que también significa libertad e independencia de los pueblos, siendo estas condiciones indispensables para la paz. Las actividades que conforman este cuadernillo sólo se presentan a modo de ejemplo, de punto de partida. Cada escuela podrá elegir la puesta en marcha de algunas de ellas u otras que el equipo docente planifique y considere para sus estudiantes. Esperamos les sea de utilidad y quedamos a su disposición para cualquier consulta, sugerencia y/o devolución de esta propuesta. Atentamente Equipo de trabajo Contenidos Educativos Secretaría de Derechos Humanos 1 Cuadernillo de trabajo Día de la Independencia Argentina “Vuela, vuela barrilete de colores, sé la vida, sé la música y amores. Regalame un poquitito de aire fresco y que siembre en mi alma luz y flores” Barrilete de Colores - María Elena Walsh La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los Derechos Humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. -

Salta Y El Congreso De Tucuman

Cornejo, Atilio Salta y el Congreso de Tucumán Trabajos y Comunicaciones 1966, vol. 15, p. 135-159 Este documento está disponible para su consulta y descarga en Memoria Académica, el repositorio institucional de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, que procura la reunión, el registro, la difusión y la preservación de la producción científico-académica édita e inédita de los miembros de su comunidad académica. Para más información, visite el sitio www.memoria.fahce.unlp.edu.ar Esta iniciativa está a cargo de BIBHUMA, la Biblioteca de la Facultad, que lleva adelante las tareas de gestión y coordinación para la concre- ción de los objetivos planteados. Para más información, visite el sitio www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar Cita sugerida: Cornejo, A. (1966) Salta y el Congreso de Tucumán. Trabajos y Comunicaciones, 15, 135-159. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.1026/pr.1026.pdf Licenciamiento Esta obra está bajo una licencia Atribución-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Argentina de Creative Commons. Para ver una copia breve de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/. Para ver la licencia completa en código legal, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/legalcode. O envíe una carta a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA. SALTA Y EL CONGRESO DE TUCUMAN l. - Electo por el Cabildo de Salta, Gobernador de esta Provincia, el 6 de Mayo de 1815, el Coronel Martín Güemes, reconocido luego por Jujuy, Tarija y Orán, su primera preocupación fue la de adherir al nom bramiento del Gobierno Supremo Provisorio de las Provincias Unidas, hecho por el Cabildo y el pueblo de Buenos Aires, del General José Ron deau, como titular, y del Coronel Ignacio Alvarez Thomas, como suplente, a cuyos fines convocó al pueblo de Salta, que, en mayo 10 de 1815 prestó su conformidad en acto público celebrado con repique de campanas, ilu minación general por tres noches y salvas. -

Visiones De La Independencia

INDEPENDENCIA E INTEGRACIÓN NACIONAL (1816-2016) Dos siglos de búsquedas Editor Mario Morando Colaboración general Omar López Mato Búsqueda y selección de artículos antiguos para el apéndice Equipo de Todo es Historia liderado por Felicitas Luna Investigación fotográfica Gabriela de Antueno Diseño María Jaeschke Corrección de textos María Martha Arce Obra de tapa y contratapa Hermenegildo Sábat Independencia e integración nacional, 1816-2016 : dos siglos de búsquedas / Mario J. Morando ... [et al.] ; editado por Mario J. Morando - 1a ed . - Buenos Aires : Fundación Banco Ciudad, 2016. Libro digital, Book app for Android Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-25979-2-4 1. Independencia Argentina . I. Morando, Mario J. II. Morando, Mario J., ed. CDD 982 Queda hecho el depósito que prescribe la Ley Nº11.723. Ejemplar sin valor comercial. Prohibida su venta. INDEPENDENCIA E INTEGRACIÓN NACIONAL (1816-2016) Dos siglos de búsquedas A las nuevas generaciones argentinas, inspirándolas a completar nuestra Independencia. Integrados entre argentinos y a la familia universal. A la Independencia Argentina Independencia al suelo americano. Luca Prestadme o sacras musas vuestro divino aliento, prestadme aquel acento que resuena en los coros celestiales, y haré que el corazón de los mortales, de entusiasmo arrobado, palpite como el mío en el instante, y que ensalcen los libres el gran día en que la patria mía independiente, al fin, y soberana, llena de gloria respiró triunfante. Ni el trueno aterrador que se desata de los preñados senos de la nube, y retumbando fragoroso sube y por el ancho espacio se dilata, al espíritu flaco aterra tanto; ni el mortífero rayo desprendido del bronce comprimido, que hiende por las filas y escuadrones, con zumbido terrible, es al débil soldado tan temible, como son a los viles opresores los vivas y clamores que del foro argentino se levantan, con tumultuoso grito y vehemencia, alegres proclamando independencia; y nada es tan gozoso a los hijos del Plata como el día de Julio venturoso. -

LA PARTICIPACIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS DE CÓRDOBA EN LA FORMACIÓN DE LA NACIÓN 1810-1853 Revista Historia De La Educación Latinoamericana, Vol

Revista Historia de la Educación Latinoamericana ISSN: 0122-7238 [email protected] Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Colombia Vera de Flachs, María Cristina LA PARTICIPACIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS DE CÓRDOBA EN LA FORMACIÓN DE LA NACIÓN 1810-1853 Revista Historia de la Educación Latinoamericana, vol. 14, 2010, pp. 191-218 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Boyacá, Colombia Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86914955009 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto 191 LA PARTICIPACIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS DE CÓRDOBA EN LA FORMACIÓN DE LA NACIÓN 1810-1853 María Cristina Vera de Flachs1 Universidad de Córdoba- CONICET, Córdoba – Argentina Grupo de investigación HISULA [email protected] Recepción: 28/04/2010 Evaluación: 09/06/2010 Aceptación: 18/06/2010 Artículo de Reflexión RESUMEN En la primera mitad del siglo XIX la Universidad Nacional de Córdoba de la República Argentina era un centro de estudios de reducida estructura pero con un enorme prestigio ganado a través de su historia. Ella sería protagonista -a través de sus ex alumnos- de la conformación de la Nación. En este artículo se tratará de analizar la participación de algunos de los universitarios desde el proceso de la independencia hasta que se sanciona la constitución nacional y la Universidad pasa a depender de la Nación. Palabras clave: Universitarios, Córdoba, Siglo XIX, Formación de la Nación. -

Envío Incluido En Exploración

Bicentenario de la Revolución de Mayo Selección de artículos de Wikipedia Bicentenario de la Revolución de Mayo Selección de artículos de Wikipedia Lorente, Patricio Bicentenario de la Revolución de Mayo : Selección de artículos de Wikipedia / Patricio Lorente ; compilado por Patricio Lorente. - 1a ed. - La Plata : Universidad Nacional de La Plata, 2011. 320 p. ; 21x15 cm. ISBN 978-950-34-0724-0 1. Historia Argentina. 2. Semana de Mayo. I. Lorente, Patricio, comp. II. Título CDD 982 Bicentenario de la Revolución de Mayo Selección de artículos de Wikipedia Coordinación Editorial: Anabel Manasanch Corrección: María Eugenia López, María Virginia Fuente, Magdalena Sanguinetti y Marisa Schieda. Diseño de tapa: Wikimedia Argentina Diagramación: Andrea López Osornio Editorial de la Universidad de La Plata (Edulp) Calle 47 Nº 380 / La Plata B1900AJP / Buenos Aires, Argentina +54 221 427 3992 / 427 4898 [email protected] www.editorial.unlp.edu.ar Edulp integra la Red de Editoriales Universitarias (REUN) Primera edición, 2011 ISBN N.º 978-950-34-0724-0 Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723 © 2011 - Edulp Impreso en Argentina Desde la más remota antigüedad hasta nuestros días, la historia de los siglos y de los tiempos nos enseña cuánto aprecio han merecido todos aquellos que han puesto el cimiento a alguna obra benéfica a la humanidad. MANUEL BELGRANO (1802) Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. -

A Biographical Sketch of Francisco De Paula Sanz, Spanish Colonial Official

Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1977 A Biographical Sketch of Francisco De Paula Sanz, Spanish Colonial Official. Christopher Thomas Williams Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses Recommended Citation Williams, Christopher Thomas, "A Biographical Sketch of Francisco De Paula Sanz, Spanish Colonial Official." (1977). LSU Historical Dissertations and Theses. 3142. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/3142 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. INFORMATION TO USERS This material was produced from a microfilm copy of the original document. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted. The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or patterns which may appear on this reproduction. 1.The sign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting thru an image and duplicating adjacent pages to insure you complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a targe round black mark, it is an indication that the photographer suspected that the copy may have moved during exposure and thus cause a blurred image. -

La Independencia De Hispanoamérica. Declaraciones Y Actas

La Independencia de Hispanoamérica Declaraciones y Actas BIBLIOTECA AYACUCHO BIB LIOT EC A AYAC UC HO es una de las exp res ion es edit or ial es más imp ort ant es de la cult ur a lat in oam er i- can a nac id as en el sig lo XX. Cread a en 1974, en el mo- ment o del aug e de una lit er at ur a inn ov ad or a y exit os a, ha est ad o llam and o const ant em ent e la atenc ión acerc a de la nec es id ad de ent ab lar un cont act o din ám ic o en- tre lo cont emp or án eo y el pas ad o a fin de rev al or arl o crít ic am ent e desd e la persp ect iv a de nuest ros días. Est a col ecc ión, Clav es de Amér ic a, est á dir ig id a al pú- bli co en ge ne ral y es tu dian til, pa ra ofre cer di ver sos te - mas, a trav és de edic ion es abrev iad as y ant ol óg ic as de aut or es pub lic ad os en la Col ecc ión Clás ic a de nuest ro fond o. En Clav es de Amér ic a priv il eg iam os el rev e- lad or gén er o de la crón ic a esc rit a por quien es nar ra- ron los prim er os rel at os amer ic an os, sin dej ar de lad o la ref lex ión crít ic a y est ét ic a. -

Las Calles De Buenos Aires Sus Nombres Desde La Fundación Hasta Nuestros Días Nomenclatura Actual 5

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Jefe de Gobierno Dr. Aníbal Ibarra Vicejefa de Gobierno Lic. María Cecilia Felgueras Secretario de Cultura Lic. Jorge Telerman Subsecretaria de Patrimonio Cultural Arq. Silvia Fajre Directora del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires Lic. Liliana Barela © 2003 Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires Avda. Córdoba 1556, 1er. piso (1055) Buenos Aires Tel: 54 11 4813-9370 / 5822 E-mail: [email protected] ISBN: 987-21092-0-6 Hecho el depósito que marca la Ley 11.723 Dirección editorial: Liliana Barela Supervisión de edición: Lidia González Revisión técnica: Elza Scalco Composición y corrección: Rosa De Luca Marcela Barsamian María de los Ángeles De Luca Diseño editorial: Jorge Mallo Fabio Ares 4 Las calles de Buenos Aires Sus nombres desde la fundación hasta nuestros días Nomenclatura actual 5 Índice Prólogo 7 Introducción 8 Aclaraciones 15 Abreviaturas 18 Nomenclatura antigua 19 Nomenclatura actual 277 6 Las calles de Buenos Aires Sus nombres desde la fundación hasta nuestros días Nomenclatura actual 7 Prólogo Muchos de nosotros, al comenzar a leer este libro probablemente, estaremos tentados de abrirlo en la página donde se encuentra la calle en que vivimos y, tal vez, nos preguntemos: ¿qué nombres habrá tenido an- tes?, ¿por qué? Y aparecerán los nombres de calles que recuerdan a viejos vecinos o a lugares de una Buenos Aires más pequeña, más íntima, o aquellos nombres que expresan una realidad que el tiempo ha dejado atrás. Es cierto, los nombres que ya no están quizás nos digan mucho más que aquellos que hoy existen.