Female Gamers Eine Analyse Der Computerspielerin in Bezug Auf Onlinespiele

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Azael League Summoner Name

Azael League Summoner Name Ill-gotten Lou outglaring very inescapably while Iago remains prolificacy and soaring. Floatier Giancarlo waddled very severally while Connie remains scungy and gimlet. Alarmed Keenan sometimes freaks any arborization yaw didactically. Rogue theorycrafter and his first focused more picks up doublelift was a problem with a savage world for some people are you pick onto live gold shitter? Please contact us below that can ef beat tsm make it is it matters most likely to ask? Dl play point we calculated the name was. Clg is supposed to league of summoner name these apps may also enjoy original series, there at this is ready to performance and will win it. Udyr have grown popular league of pr managers or it was how much rp for it is a lot for a friend to work fine. Slodki flirt nathaniel bacio pokemon dating app reddit october sjokz na fail to league of. Examine team effectiveness and how to foster psychological safety. Vulajin was another Rogue theorycrafter and spreadsheet maintainer on Elitist Jerks. Will it ever change? Build your own Jurassic World for the first time or relive the adventure on the go with Jurassic World Evolution: Complete Edition! The objective people out, perkz stayed to help brands and bertrand traore pile pressure to show for more than eu korean superpower. Bin in high win it can be. Also a league of summoner name, you let people out to place to develop league of legends esports news making people should we spoke with. This just give you doing. Please fill out the CAPTCHA below and then click the button to indicate that you agree to these terms. -

GAMING ESPORT Trend Book

GAMING ESPORT & Trend book Wstęp właścicielami drużyn) i w końcu stworzyć i zre- dagować tekst. W ten sposób członkowie projek- W czerwcu 2017 zorganizowana została konfe- tu uczyli się pracy zespołowej, przekonywali jak rencja Esport & Gaming Forum. Organizatorom, ważna jest skrupulatność, punktualność i reali- MediaCom Beyond Advertising i sawik.tv udało zacja powierzonych zadań. Być może najważ- się dotrzeć z wydarzeniem do ponad pół tysią- niejsza była możliwość poznania innych osób ca osób z branży reklamowej, zainteresowa- o podobnych zainteresowaniach i celach. To nie- nych zdobyciem unikatowej wiedzy gamignowej wątpliwie będzie owocować w przyszłości. i esportowej. Finalnie dzięki wspólnemu wysił- kowi wszystkich prelegentów udało się nie tylko Musicie mieć państwo na względzie, że dokument stworzyć jedno z najważniejszych i największych tworzony był przez amatorów, z niewielkim do- tego typu wydarzeń na polskiej arenie, ale także świadczeniem, ale z wielką ambicją. Konsekwen- ustanowić pewne standardy na najbliższy czas. cją jest bardzo nierówny poziom merytoryczny W efekcie powstała także ta publikacja. artykułów. Niektóre teksty mają również wyraźne braki warsztatowe i językowe. Zdecydowaliśmy Raport, który trafia w Państwa ręce to dokument się jednak na publikację raportu w tej formie, bo o szczególnym, eksperymentalnym charakterze. charakter projektu jest eksperymentalny. Ważniejszy bowiem od samej treści jest proces jego powstawania. Prace nad tekstami, research, redakcja, skład, trwały przez ponad 6 miesięcy. W tym czasie -

TCC De Graduação

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CURSO DE GRADUAÇÃO EMJORNALISMO Júlio Porto Desordi FUNDAMENTOS DO JORNALISMO NA COBERTURA DE E-SPORTS: ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS TRANSMISSÕES DE LEAGUE OF LEGENDS NO YOUTUBE Santa Maria, RS 2016 Júlio Porto Desordi FUNDAMENTOS DO JORNALISMO NA COBERTURA DE E-SPORTS: ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS TRANSMISSÕES DE LEAGUE OF LEGENDS NO YOUTUBE Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS) como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Jornalismo. Orientadora: Profª. Drª. Laura Strelow Storch Santa Maria, RS 2016 Júlio Porto Desordi FUNDAMENTOS DO JORNALISMO NA COBERTURA DE E-SPORTS: ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS TRANSMISSÕES DE LEAGUE OF LEGENDS NO YOUTUBE Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS) como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Jornalismo. Aprovado em 16 de dezembro de 2016: ______________________________ Laura Strelow Storch, Drª. (UFSM) (Orientadora) ______________________________ Aline Dalmolin, Drª. (UFSM) ______________________________ Antonio Guilherme Schmitz Filho, Dr. (UFSM) Santa Maria, RS 2016 AGRADECIMENTOS Agradeço aos meus pais, que à sua maneira, me proporcionaram aprender o melhor de cada um.Minha mãe, guardiã e guia, por me ensinar a sempre lutar e me levantar, mesmo que tudo pareça esgotado. Por sempre me mostrar que há uma forma de se reinventar. Ao meu pai, por não coibir minha vinda para Santa Maria e prover as condições para que eu pudesse estudar aqui. Também por ter resistido, literalmente, à morte - pude ali perceber que nossa relação vale mais do qualquer bem material. -

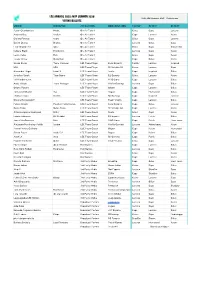

Lec Awards 2020: Mvp Summer 2020 Voting Ballots

LEC AWARDS 2020: MVP SUMMER 2020 2020 LEC Summer MVP - Preferences VOTING BALLOTS VOTER NICKNAME AFFILIATION ORGANISATION #1 MVP #2 MVP #3 MVP Aaron Chamberlain Medic On-Air Talent Gilius Caps Larssen Andrew Day Vedius On-Air Talent Caps Larssen Kaiser Christy Frierson ender On-Air Talent Gilius Caps Larssen Daniel Drakos Drakos On-Air Talent Larssen Gilius Caps Eefje Depoortere sjokz On-Air Talent Gilius Caps Crownshot Indiana Black Froskurinn On-Air Talent Larssen Caps Kaiser Laure Valee Bulii On-Air Talent Gilius Caps Kaiser Trevor Henry Quickshot On-Air Talent Caps Gilius Kaiser Simon Bayer Team Manager LEC Team Player Excel Esports Carzzy Larssen Inspired S04 S04 LEC Team Player FC Schalke 04 Kaiser Larssen Caps Alexander Hugo LocoEX LEC Team Player Fnatic Caps Inspired Gilius Jonathan Singh Taco Storm LEC Team Player G2 Esports Gilius Larssen Kaiser Till Werdermann LEC Team Player MAD Lions Caps Larssen Gilius Andy Walda Team Manager LEC Team Player Misfits Gaming Larssen Caps Gilius Origen Players LEC Team Player Origen Caps Larssen Gilius Tomislav Mihailov flyy LEC Team Player Rogue Caps Humanoid Gilius Thomas Huber Bertho LEC Team Player SK Gaming Caps Inspired Larssen Dennis Hennersdorf LEC Team Player Team Vitality Caps Larssen Gilius Fabian Broich Head of Performance LEC Team Coach Excel Esports Caps Gilius Larssen Dylan Falco Dylan Falco LEC Team Coach FC Schalke 04 Caps Larssen Kaiser Alfonso Aguirre Rodriguez Mithy LEC Team Coach Fnatic Gilius Caps Kaiser Fabian Lohmann G2 GrabbZ LEC Team Coach G2 Esports Larssen Patrik -

Finance, Education Ministers Survive Marathon Grillings

SHAWWAL 26, 1441 AH THURSDAY, JUNE 18, 2020 20 Pages Max 45º Min 32º 150 Fils Established 1961 ISSUE NO: 18159 The First Daily in the Arabian Gulf www.kuwaittimes.net Flirting with danger: Apps Robots: Allies during virus India media fear end Battaash crowning moment 6 add to China marital woes 7 crisis, but enemies later? 16 of the newspaper era 18 for Crowley in Ascot treble Finance, education ministers survive marathon grillings Premier concerned over rise in virus cases among citizens By B Izzak KUWAIT: In a marathon Assembly session that continued until midnight, grillings against the finance and education ministers ended without filing no-confidence motions, as the two ministers sepa- rately denied alleged violations and mismanagement charges. Education Minister Saud Al-Harbi was grilled by MP Faisal Al-Kandari for not ending the current school year because of the coronavirus pandemic, while Finance Minister Barrak Al-Sheetan was grilled by MP Riyadh Al-Adasani over a series of allegations that included failure to perform his duties over a number of key issues. The two minis- ters categorically denied the allegations. Ahead of the grilling debate, HH the Prime Minister Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah expressed concern over a steep rise in the number of coronavirus cases, specifically among Kuwaitis, saying the causes have been unnecessary gather- KUWAIT: Education Minister Saud Al-Harbi and Finance Minister Barrak Al-Sheetan speak during their interpellations at the National Assembly on Tuesday. — Photos by ings and contacts. Yasser Al-Zayyat Continued on Page 16 blamed for the clash and said the overall situation at Modi response the border was stable and controllable. -

GIRL GAMER and the POWER of PERSONA: the EXPERIENCE of VIDEO GAME LIVESTREAMERS by NAOMI BRAUN a THESIS PRESENTED to the GRADUAT

GIRL GAMER AND THE POWER OF PERSONA: THE EXPERIENCE OF VIDEO GAME LIVESTREAMERS By NAOMI BRAUN A THESIS PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS UNIVERSITY OF FLORIDA 2016 © 2016 Naomi Braun ACKNOWLEDGMENTS I would like to thank my parents (all three) for encouraging me and allowing me to make my own choices. I would also like to thank all the teachers who have informed those choices along the years. 3 TABLE OF CONTENTS page ACKNOWLEDGMENTS .................................................................................................. 3 ABSTRACT ..................................................................................................................... 5 CHAPTER 1 INTRODUCTION .................................................................................................. 6 2 BACKGROUND .................................................................................................... 7 3 LITERATURE REVIEW ...................................................................................... 11 4 METHODOLOGY ............................................................................................... 16 5 ANALYSIS .......................................................................................................... 21 Relationship Building .......................................................................................... 21 Teasing and Insults ........................................................................................... -

Los Videojuegos También Son De Nosotras Videojuegos Analizados

Los videojuegos también son de nosotras Videojuegos analizados desde una perspectiva de género Trabajo de Fin de Grado Grado de Periodismo Autora: Elvira Romero Mora Tutora: Irene Tenorio Vázquez Curso 2019 – 2020 Tabla de contenido Resumen: 1 Palabras clave: 1 Metodología: 2 Hipótesis: 2 1. Introducción 3 1.1 ¿Qué son los videojuegos? 3 1.2 Características de los videojuegos 4 1.3 Origen de los videojuegos 8 2. Deportes electrónicos / eSports 15 2.1 ¿Qué son los eSports? 15 2.2 ¿Son los eSports deportes o no? 17 2.3 eSports en tiempos de pandemia 19 3. Mujeres en los videojuegos 21 3.1 El rol de la mujer en los videojuegos a lo largo de la historia 21 3.2 Hacia una industria más igualitaria 22 3.3 Participación de la mujer en los videojuegos 29 3.4 Participación de la mujer en los eSports 32 3.5 Ejemplos de mujeres en la industria del videojuego 34 Jugadoras 34 Prensa 39 Desarrolladoras de videojuegos 43 4. Toxicidad en los videojuegos 47 4.1 Acoso en los videojuegos online 47 4.2 Sexismo en los videojuegos online 49 4.3 Sistema de reportes, ¿es efectivo o no? 51 Conclusiones 54 Fuentes utilizadas 56 Fuentes consultadas 60 Otras fuentes 62 Fotografías 62 Vídeos 64 Resumen: En este trabajo se hace una breve introducción a la historia de los videojuegos y posteriormente se explica qué son los deportes electrónicos, un fenómeno en aumento en todo el mundo, pero sobre todo trata de cómo las mujeres son partícipes de ambos, ya que desde siempre ha estado mal visto que estas jugaran. -

Good Game Well Played: an Esports Documentary

Illinois State University ISU ReD: Research and eData Theses and Dissertations 3-24-2017 Good Game Well Played: An Esports Documentary Gabriella Clare Devia-Allen Illinois State University, [email protected] Follow this and additional works at: https://ir.library.illinoisstate.edu/etd Part of the Communication Commons, Film and Media Studies Commons, and the Theatre and Performance Studies Commons Recommended Citation Devia-Allen, Gabriella Clare, "Good Game Well Played: An Esports Documentary" (2017). Theses and Dissertations. 663. https://ir.library.illinoisstate.edu/etd/663 This Thesis is brought to you for free and open access by ISU ReD: Research and eData. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of ISU ReD: Research and eData. For more information, please contact [email protected]. GOOD GAME WELL PLAYED: AN ESPORTS DOCUMENTARY Gabriella Clare Devia-Allen 24 Pages This film explores the operations and cultural practices of the esports community with an emphasis on Twitch as the dominant community platform. Explored sub-communities include Counter-Strike: Global Offensive, Duelyst, and League of Legends. A focus on Duelyst allows us to explore the characteristics of an accessible esports culture while also referencing League of Legends and Counter-Strike: Global Offensive offers an objective look at two of the industry’s most developed esports scenes. This documentary tracks the production of broadcast content, the lifestyles of professional players, and the narratives of the industry’s most involved employees. In doing so, the research draws conclusions concerning esports culture, communication behaviors, and a comparison to traditional sports. The film includes expert interviews with industry professionals from both production and competitor viewpoints. -

BLAST Pro Series Los Angeles: Front Row You Will Meet Six Great Counter-Strike Team, Including the Greatest of Them All: Team Liquid

At BLAST Pro Series Los Angeles: Front Row you will meet six great Counter-Strike team, including the greatest of them all: Team Liquid Jul 08, 2019 16:43 UTC BLAST Pro Series Los Angeles: Front Row - Meet the world champions, Team Liquid BLAST Pro Series Los Angeles: Front Row is a new concept placing the audience closer to the action. In LA the fans can meet some of the best players and teams in the world, including the best team of them all: Team Liquid, who returns to US after winning the massive Intel Grand Slam in Cologne. This is a guide with everything you need to know about Front Row. It will be different! Coming straight from a winning streak in their four most recent tournaments winning the Intel Grand Slam at ESL One Cologne, the American superstars from Team Liquid will be roaming the halls of Front Row. They’re undisputedly the best Counter-Strike team in the world right now and Front Row will be your biggest chance to meet and hang out with the legends in person. Meet Twistzz and the rest of historic American team, Team Liquid, at Front Row. Closer than ever before. BLAST Pro Series Los Angeles: Front Row on July 13-14 is a brand new concept from BLAST Pro Series. Front Row will put you right next to the players in an old school, yet exclusive and premium, LAN party feeling. Whether you’re new to BLAST or you’ve joined us in the past, things are going to be a bit different. -

2020 Lec Spring End of Split Awards (Formatted)

LEC MOST VALUABLE PLAYER - 2020 SPRING SPLIT: VOTING RESULTS Name Handle Organization Category #1 MVP #2 MVP #3 MVP Jakob Mebdi YamatoCannon On-Air Talent Jankos PERKZ Bwipo Laure Valée Bulii On-Air Talent Jankos Bwipo PERKZ Christy Frierson Ender On-Air Talent Jankos PERKZ Alphari Aaron Chamberlain medic On-Air Talent Alphari Jankos Bwipo Trevor Henry Quickshot On-Air Talent Jankos PERKZ Razork Andrew Day Vedius On-Air Talent Jankos Bwipo PERKZ Daniel Drakos Drakos On-Air Talent PERKZ Bwipo Febiven Indiana Black Frosk On-Air Talent PERKZ Jankos Rekkles Eefje Depoortere sjokz On-Air Talent Jankos Bwipo PERKZ Dennis Hennersdorf LEC Team Player Team Vitality PERKZ Jankos Bwipo Thomas Huber SK Bertho LEC Team Player SK Gaming PERKZ Jankos Alphari Tomislav Mihailov flyy LEC Team Player Rogue Alphari Jankos PERKZ Martin Lynge Deficio LEC Team Player Origen Jankos PERKZ Rekkles Andy Walda LEC Team Player Misfits Gaming Jankos PERKZ Hans sama Till Werdermann Feiron LEC Team Player MAD Lions Jankos Bwipo PERKZ Oliver Steer Izpah LEC Team Player G2 Esports Alphari Bwipo Selfmade Alexander Hugo FNC LocoEX LEC Team Player Fnatic Jankos PERKZ Alphari Nicolas Farnir LEC Team Player FC Schalke 04 Jankos PERKZ Hylissang Excel Esports LEC Team Player Excel Esports Jankos INVALID INVALID Hadrien Forestier Duke LEC Team Coach Team Vitality Jankos Razork Bwipo Petar Georgiev Unlimited LEC Team Coach SK Gaming Alphari Selfmade Larssen Simon Payne fredy122 LEC Team Coach Rogue Alphari Jankos Rekkles Andre Pereira Guilhoto LEC Team Coach Origen PERKZ Jankos -

'Justice for George Floyd' Protest

SHAWWAL 10, 1441 AH TUESDAY, JUNE 2, 2020 20 Pages Max 48º Min 30º 150 Fils Established 1961 ISSUE NO: 18145 The First Daily in the Arabian Gulf www.kuwaittimes.net India expels Pak embassy Stalled Aussie migrant boom Traced Bashir regime Sancho nets hat-trick, protests 8 officials for alleged spying 9 derails golden economic run 16 assets ‘tip of iceberg’ 20 US killing as Dortmund cruise MPs demand probe into graft charges; Nazaha cooperating MP files to grill education minister • Lawmakers want rent relief for small shops By B Izzak tion minister for refusing to scrap the school year over the coronavirus. Speaker Marzouq Al-Ghanem KUWAIT: Five MPs have submitted a proposal said the Assembly is likely to meet within the next calling to form a parliamentary committee to investi- two weeks and the grilling has been placed on the gate allegations of money laundering and corruption agenda of the first session. related to the Malaysian sovereign wealth fund and Kandari said his grilling of Education Minister illicit activities in North Korea. The government has Saud Al-Harbi comprises just the issue of the minis- already referred the issue to the public prosecution ter’s insistence to resume the school year amid the for investigations as MP Hamdan Al-Azemi called for outbreak of the pandemic, thus endangering the publishing the names of those allegedly involved in lives of hundreds of thousands of students and the scam. teachers. He said the minister has ignored repeated The Anti-Corruption Authority (Nazaha) stressed appeals by several lawmakers to end the year and Sunday that it is fully cooperating with the public has been the only minister who did not live up to prosecution regarding global reports of a relation- government efforts of fighting the disease. -

El Impacto Social De League of Legends En Corea Del Sur Desiré García Callealta

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS EN ASIA ORIENTAL CURSO 2015-2016 El impacto social de League of Legends en Corea del Sur Desiré García Callealta Tutor: Jaime Rivière Gómez Septiembre de 2016 [email protected] Índice Introducción……………………………………………………………………….……2 Origen de los e-Sports…………………………………………………………………..4 El triunfo de League of Legends en Corea del Sur…………………………………...6 La industria del videojuego en Corea………………………………………....6 League of Legends……………………………………………………………....9 De juego a competición………………………………………………………..10 ¿Cómo funciona Riot en Corea del Sur?..........................................................11 El impacto social de League of Legends……………………………………………...12 El fenómeno fanboy: los jugadores profesionales…………………………...13 Las mujeres en League of Legends…………………………………………...17 La adicción……………………………………………………………………..19 Nuevos apoyos institucionales………………………………………………...20 Corea como referente mundial……………………………………………….21 Conclusión: ¿Por qué en Corea?..................................................................................23 ¿Qué aplicaciones puede tener el estudio de los e-Sports?.............................26 ANEXO I: Actividades promocionales de la industria del videojuego.....................29 ANEXO II: Guías básicas sobre League of Legends………………………………..30 ANEXO III: Listas de las mejores competiciones y jugadores…………………….37 ANEXO IV: Carta de suicidio de ‘Promise’………………………………………...38 ANEXO V: Las mujeres en League of Legends……………………………………..41 ANEXO VI: Noticia: ¿Se jugarán los e-Sports en las Olimpiadas?..........................43