Dossier Communal D'informations

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Le « Petit Baillou » De Longchamp

Juin 2016 Carla Paul du CP de Mme Etienney Thème : Animaux de la forêt Le « Petit Baillou » de Longchamp Chloé Rebeix classe CE1-CE2 de Mme Guichard. Thème la forêt 1 2 LE MOT DU MAIRE…… SOMMAIRE Merci aux enfants des écoles pour la couverture de ce Petit Baillou, le conseil Le mot du Maire ………… P 1 La période des vœux……... P 2 municipal Jeunes a sélectionné cinq dessins parmi 100 propositions. Ils méritaient tous Budget de la commune & Communauté de communes. P 3 d'être retenus. La fraîcheur qu'ils dégagent agit sur nous comme un bain de jouvence. Vie de l’Ecole……………... P 4 Conseil municipal « Jeunes » P 5 Nous en avons bien besoin face aux événements internationaux, Les Trophées des Maires… P 6 nationaux et locaux notamment avec la communauté de communes Participation Citoyenne….. P 7 qui prendra encore de nouvelles compétences qui lui sont imposées Elagage, désherbage……… P 8 par la loi. Journée Propreté, Déblaiement Longchamp s'est vu attribuer le trophée des Maires de Côte d'Or au Ex-faïencerie…………….. P 9 Fleurissement, Embelliss… P 10 titre de la citoyenneté pour sa fresque ; je remercie encore son initiatrice Madame Antemi. Elle nous quitte en compagnie de Histoire de l’Eau Athée….. P 11 Portrait Souad Souhary….. P 12 Madame Guichard, nous les voyons partir avec regret. Le cinquantième anniversaire du jumelage marque à jamais la Portrait d’une centenaire….P 13 fraternité entre nos deux peuples, entre nos deux localités. J'adresse Bibliothèque Municipale….. P14 ma gratitude aux artisans de ce jumelage (Président, adhérents, & P 15 familles, comité des fêtes et cyclistes). -

Cd21 Et Dijon Metropole Du

ROUTES DEPARTEMENTALES ET METROPOLITAINES PROTOCOLE DE CESSION EN LIMITES DOMANIALES ------- ANNEXE A LA CONVENTION ENTRE LE CD21 ET DIJON METROPOLE DU .... 05 05 2020 1 Plan de situation RD transférée 18 17 16 RD en limite à cheval sur deux communes 15 ouvrage d'art en limite à cheval sur 2 communes 14 4 n° de page 4 13 5 12 6 11 9 10 8 7 2 Légende section située dans la métropole, enclavée entre deux sections hors métropole section en axe, à cheval sur deux communes : une dans la métropole et l’autre non en pointillé : section cédée à la métropole en trait continu : section cédée au département 3 RD10 à Plombières les Dijon et Velars sur Ouche Les sections 1 et 2 sont cédées en totalité au Département. Lantenay 2- section en axe (62m) 1- section enclavée (99m) Plombières Velars CD21 métropole Plombières 4 RD10F à Plombières les Dijon et Velars sur Ouche La section 1 est cédée en totalité au Département. 1- section en axe (143m) métropole Plombières Velars CD21 5 RD108 à Corcelles les Monts et Velars sur Ouche La section 1 est cédée en totalité à la métropole, la section 2 est cédée en totalité au département. Velars section en axe (13m) CD21 Corcelles 2 (6,5m) 1 (6,5m) métropole 6 RD968 à Bretenière et Thorey en Plaine la section 1 est cédée en totalité à la métropole, la section 2 est cédée en totalité au département. Bretenière 1 (17m) Rouvres métropole 2 (17m) CD21 section en axe (34m) R D 9 6 8 CD21 Thorey 31 RD 7 RD31C à Bretenière et Rouvres en Plaine La section 1 est cédée en totalité à la métropole, la section 2 est cédée en totalité au département. -

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 327 Du 16 Mai 2019 SOCIÉTÉ XPO

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Bourgogne – Franche-Comté Unité Départementale de la Côte d'Or ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 327 du 16 mai 2019 PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITER UNE INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ---- SOCIÉTÉ XPO LOGISTICS ---- Commune de Chevigny-Saint-Sauveur (21 800) ---- ---- Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-comté Préfet de la Côte d’Or Officier de la Légion d’Honneur Officier de l’ordre national du Mérite VUS ET CONSIDÉRANTS Vu le titre Ier des parties législative et réglementaire du Livre V du Code de l’Environnement; Vu la nomenclature des installations classées annexée à l’article R.511–9 du code de l’environnement; Vu l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ; Accueil général du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h ADRESSE POSTALE : 21041 DIJON CEDEX – téléphone 03 80 44 64 00 – télécopie 03 80 44 65 72 – http://www.bourgogne.gouv.fr --------- Page 1/38 Vu l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y -

RAA31082004.Pdf

R.A.A. - 2004 N° 9 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR n° 131 Août 30 Janvier 2004 n° 2 27 Février Liberté Égalité Fraternité n° 3 31 Mars N° 9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE n° 4 30 Avril n° 5 28 Mai PREFECTURE DE LA COTE D'OR n° 6 30 Juin 31 Août 2004 n° 7 30 Juillet n° 8 Spécial Dél. Sign. 2 Août n° 9 31 Août RECUEIL DES SECRETARIAT GENERAL SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE - Bureau de la Logistique - Atelier P.A.O. ACTES Jean-Marc LAVINA 03.80.44.65.28 [email protected] ADMINISTRATIFS La version intégrale de ce recueil peut être consultée sur simple demande à partir du 31 août 2004 aux guichets d'accueil de la Préfecture et des Sous-Préfectures, à l'atelier P.A.O. de la Préfecture et sur le site internet de la préfecture : http://www.cote-dor.pref.gouv.fr - Rubrique Préfecture S O M M A I R E PREFECTURE DE LA REGION CENTRE Arrêté n° 04.184 du 27 juillet 2004 portant délégation de signature à M. Paul RONCIERE, Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or en sa qualité de préfet du département de la Côte d’Or en matière d’ordonnancement secondaire pour la mission interrégionale de mise en oeuvre du Plan Loire Grandeur Nature .................................................................................................. 5 SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE Arrêté du 9 août 2004 autorisant la modification des statuts du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de NUITS SAINT GEORGES ................................................................................................................................................................................... -

———————— Commissaire – Enquêteur ——————————

1 Jean-Marc DAURELLE Téléphone/fax : 03.80.95.04.62 11, Rue du puits radier 21120 CHAIGNAY Email : [email protected] ———————— Commissaire – enquêteur —————————— DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR _______________________ COMMUNE D’IZIER _____________________ ENQUETE PUBLIQUE SUR LE NOUVEAU PARCELLAIRE DE L’AFAF ( Aménagement foncier agricole et forestier ) ET LE PROGRAMME DES TRAVAUX CONNEXES ___________________________ AVIS ET CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR DEUXIEME PARTIE ____________________________ 7 Aout 2017 2 1) ORIENTATION GENERALE L’aménagement foncier proposé sur la Commune d’IZIER est de droit (article 123-24 du CRPM), suite au passage de la LGV dans sa branche Est Rhin-Rhône. Il comprend en fait deux parties : l’aménagement parcellaire (par agrandissement) et les travaux connexes. La procédure suivie pour chaque propriété est celle de l’équivalence entre l’apport et l’attribution (déduction faite de l’emprise et des travaux collectifs). Chaque parcelle doit être desservie par un chemin de desserte et si possible, doit être rapprochée du siège de l’exploitation. Le périmètre déterminé (583 ha) est supérieur à 20 fois la surface de l’emprise qui lui est de 5,76 ha, et ladite surface a été compensée par des apports extèrieurs pour l’essentiel (parcelles SAFER pour 9ha 84). Le nombre de parcelles sera fortement réduit : de 1172 à 235, soit près de 5 fois, pour 106 comptes de propriété (dont 41 mono parcellaires). L’opération permettra par ailleurs de pérenniser certains échanges entre exploitants, d’améliorer les conditions de desserte parcellaire et de réaliser certains travaux en faveur de l’environnement (12 % en valeur des travaux connexes). -

Rapport-Genlis.Pdf

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR Daniel DEMONFAUCON 7 Allée des Ruchottes 21240 TALANT Inspecteur d’Académie Inspecteur Pédagogique Régional Honoraire Tél. fixe : 03 80 57 43 07 Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques Portable : 06 1177 80 13 COMMISSAIRE ENQUÊTEUR e-mail : [email protected] ENQUÊTE PUBLIQUE 2017 Projet de Nouveau parcellaire et programme de travaux connexes de l’aménagement foncier Agricole et Forestier 22 mai – 29 juin Région BOURGOGNE Département de la Côte d'Or Communes de GENLIS - MAGNY/TILLE - VARANGES Décision : E 17000034/21 – Arrêté N°217/13 Dossier : E 17000034/21 ENQUÊTE PUBLIQUE AFAF-projet de nouveau parcellaire SOMMAIRE Programme de travaux connexes 22/05/2017 AU 29/05/2017 GENLIS-MAGNY/TILLE-VARANGES tw9aL:w9 t!w L9 w!tthw 5 /haaL!Lw9 9bv < 9 w t L h.W9 59 [9bv < 9 / t L h ! "# ! $ % w'! "# $ ( t ! )! * + / ! * h /, ! - LL 5;wh [9a9b 59 [9bv < 9 . "# / 0 . 1 ! "# /# 0 t ! "# 2 ! % a ! ( 4 % + a ! ! ! % t ! "# ( $ /!' ! "# ( -5 ( LLL h.9w! Lhb w9/ 9L[[L9 ! /h w 59 [9bv < 9 bha.w, ! ( t ) ! ! ( 4 "# ! ! /. $ % / ! "# * 59 L:a9 t!w L9 /hb/[ Lhb 9 !L 5 /haaL!Lw9 9bv < 9 w 4 hwL,b545Lhb 89b9w4:, - . .9wh;:,a,b5 ., :,bv;=5, / /hbChwaL59 4;? .L@th@L5Lhb@ w98:,a,b54Lw,@ . 4b4:A@, .,@ h.@,w245Lhb@ .; w,8L@5w, .,bv;=5, % , Lb/L.,b/, ., :42L@ ., :4;5hwL5, ,b2Lwhbb,a,b54:, @;w :, twhB,5 C 42L@ .; /haaL@@4Lw, ,bv;,5,;w % t !" #$%&!" C 4bb,?,@ . -

Quetigny-Auxonne-Izier-Quetigny0710 82,2 Kilomètres; 1 Heure, 40 Minutes

Quetigny-Auxonne-Izier-Quetigny0710 82,2 kilomètres; 1 heure, 40 minutes 0 km 5 10 15 Copyright © et (P) 1988–2006 Microsoft Corporation et/ou ses fournisseurs. Tous droits réservés. http://www.microsoft.com/france/chezvous/autoroute/ Certaines parties de © 1990–2006 InstallShield Software Corporation. Tous droits réservés. Certaines données de représentation sur cartes et de feuilles de route © 2005 NAVTEQ. Tous droits réservés. NAVTEQ et NAVTEQ ON BOARD sont des marques de NAVTEQ. © Page 1 Crown Copyright 2005. Tous droits réservés. Numéro de licence 100025500. 09:00 0,0 km 1 Départ de Place Abbé Picard, 21800 Quetigny sur Rue de l'Église (ouest) pendant 50 m 09:00 0,1 km Prendre D108 [Avenue du Stade] à GAUCHE (sud) pendant 90 m 09:00 0,1 km Prendre D108 [Avenue du 8 Mai 1945] à GAUCHE (sud) pendant 0,6 km 09:01 0,8 km Continuer TOUT DROIT sur D108 pendant 0,3 km 09:02 1,1 km Au rond-point, prendre la deuxième sortie vers D107 [Boulevard Salvador Allende] pendant 0,8 km 09:03 1,9 km Continuer TOUT DROIT sur D107 [Boulevard Jan Pallach] pendant 0,8 km 09:04 2,7 km Au rond-point, prendre la deuxième sortie vers D107 [Boulevard John F. Kennedy] pendant 0,3 km 09:04 3,0 km Au rond-point, prendre la deuxième sortie vers D107 [Boulevard Jean Moulin] pendant 1,1 km 09:06 4,2 km Tourner à DROITE (sud-ouest), prendre les routes locales pendant 2,2 km 0 km 0,5 1 1,5 2 Copyright © et (P) 1988–2006 Microsoft Corporation et/ou ses fournisseurs. -

Règlement Régional Des Transports Scolaires De

RÈGLEMENT RÉGIONAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE CÔTE-D’OR TITRE I - CHAMP D'APPLICATION Article 1 - Définition des transports scolaires Les transports scolaires concernent les trajets effectués par les élèves domiciliés en Côte-d’Or entre leur domicile et l’établissement scolaire de secteur, lorsque celui-ci est situé sur une autre Commune. Article 1.1 - Création d’un point d’arrêt Une Commune est desservie ou un point d’arrêt est créé si : le nombre d’élèves en âge de scolarisation obligatoire à transporter est au moins de quatre, la distance à parcourir entre la Commune et l’établissement, ou entre deux points d’arrêts, est au moins de deux kilomètres à vol d’oiseau. En règle générale, un seul point d’arrêt est créé par Commune. La distance minimale entre deux points d'arrêt est fixée à deux kilomètres. Plusieurs points d’arrêts peuvent être mis en place au sein d’une même Commune pour des trajets intercommunaux. L’opportunité de création d’un point d’arrêt est appréciée au regard du nombre d’élèves qu’il dessert. Le seuil à partir duquel un point d’arrêt peut être créé est fixé à quatre élèves. La création d’un point d’arrêt dans une Commune pour desservir une école privée sous contrat avec l’État peut être accordée, s’il n’y a pas d’incidence financière et si le temps de trajet global n’est pas excessif. Chaque création de point d’arrêt des circuits scolaires est sollicitée par le Maire de la Commune concernée, puis examinée au regard de la sécurité par les Services Régionaux, l'entreprise de transport, le gestionnaire de voirie et le Maire de la Commune. -

J'agis Prévention : « J'achète D'occasion

GENLIS SUD (HUCHEY) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. 2022 jeu. 14 jeu. 11 jeu. 11 jeu. 8 jeu. 6 jeu. 3 jeu. 1 jeu. 12 jeu. 9 jeu. 7 jeu. 4 jeu. 2 jeu. 13 jeu. 28 jeu. 25 jeu. 25 jeu. 22 jeu. 20 jeu. 17 jeu. 15 jeu. 26 jeu. 23 jeu. 21 jeu. 18 jeu. 16 jeu. 27 jeu. 29 jeu. 30 IZIER, COUTERNON Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. 2022 ven. 15 ven. 12 ven. 12 ven. 9 ven. 7 ven. 4 ven. 2 ven. 13 ven. 10 ven. 8 ven. 5 ven. 3 ven. 14 ven. 29 ven. 26 ven. 26 ven. 23 ven. 21 ven. 18 ven. 16 ven. 27 ven. 24 ven. 22 ven. 19 ven. 17 ven. 28 ven. 30 ven. 31 COLLONGES‐LÈS‐PREMIÈRES, TART (TART‐L’ABBAYE et TART‐LE‐HAUT), TART‐LE‐BAS, ECHIGEY Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. 2022 lun. 4 lun. 1 lun. 1 lun. 12 lun. 10 lun. 7 lun. 5 lun. 2 lun. 13 lun. 11 lun. 8 lun. 6 lun. 3 lun. 18 lun. 15 lun. 15COLLECTE lun. 26 2021jeu. 27DES BACSlun. 21 JAUNESlun. 19 ETlun. BLEUS 16 DElun. 27TRI SÉLECTIFlun. 25 lun. 22 lun. 20 lun. 17 lun. 29 lun. 30 lun. 31 CESSEY-SUR-TILLE, ARC-SUR-TILLE CESSEY‐SUR‐TILLE, ARC‐SUR‐TILLE Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. 2022 mar. -

RECENSEMENT DES MARCHES NOTIFIES EN 2007 Article 133 Du Code Des Marchés Publics

RECENSEMENT DES MARCHES NOTIFIES EN 2007 Article 133 du Code des Marchés Publics DATE NUMERO DE OBJET DU MARCHE TITULAIRE MONTANT EN € HT DE MARCHE NOTIFICATION MARCHE DE SERVICES MONTANT DE 4 000 A 19 999,99 € HT 2007070136 05/07/2007 MO MOLEMES 2 PAVILLONS CORNU THIERRY (21000) 4 007.65 2007040039 13/04/2007 CT OUGES 4 LOGEMENTS CHENEVIERES SOCOTEC (21000) 4 400.00 2007030015 22/03/2007 CT IZIER 6 LOGEMENTS LE GD CHENE ALPES CONTROLES (21300) 4 425.00 2007070152 23/07/2007 CT EHPAD NYMPHEAS FONTAINE CETE APAVE (21000) 4 800.00 2007110188 14/11/2007 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE SMABTP (21000) 4 865.00 2007100170 08/10/2007 MO ARNAY LE DUC 2 PAVILLONS GULDEMANN (21300) 5 000.00 2007070146 11/07/2007 SPS TALANT CONSTRUCTION 70 LOGEMENTS QUALICONSULT (21121) 6 048.00 2007110185 15/11/2007 DES MANDATAIRES SOCIAUX GRAS SAVOYE (57) 6 785.00 2007080154 27/08/2007 CT CRIMOLOIS 15 LOGEMENTS QUALICONSULT (21121) 7 960.00 *007100204 30/10/2007 CT POUILLY EN AUXOIS 20 MAZEAU QUALICONSULT (21121) 7 960.00 2007020012 28/02/2007 CT CHENOVE REHABILITATION 133 LOGEMENTS SAND QUALICONSULT (21121) 9 025.00 2007050091 31/05/2007 CT CHENOVE 16 LOGTS FONTAINE DU MAIL SOCOTEC (21000) 10 400.00 2007010002 23/01/2007 OUGES INTERGENERATION ETUDE DE SOLS GEOTEC (21800) 11 375.00 ENTRETIEN VERIFICATION ET REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS Mini: 15 000 2007070145 09/07/2007 DU PATRIMOINE D'OPH 21 SICLI (21121) Maxi: 60 000 2007110184 17/11/2007 ASSURANCE AUTOMOBILE FLOTTE ET MISSIONS SMACL (79) 15 795.83 2007100194 30/10/2007 CT FAUVERNEY CENTRE FORMATION QUALICONSULT (21121) 19 460.00 MONTANT DE 20 000 A 49 999,99 € HT Mini: 20 000 2007060106 11/06/2007 ENTRETIEN ESPACES VERTS LOT 11 TRAFOREX (21210) Maxi: 50 000 2007120219 19/12/2007 CHENOVE PHOTOVOLTAIQUES G. -

Les Basses Vallées De Tille Et Ouche

UNITÉ PAYSAGÈRE 07 LES BASSES VALLÉES DE TILLE ET OUCHE Les basses vallées de Tille et Ouche Ces terres basses, qui forment une vaste étendue plate et humide, anciennement marécageuse, aux sols alluvionnaires fertiles, sont aussi sous l’influence de l’agglomération dijonnaise et traversées par de grandes infrastructures. DONNÉES Superficie : 294,2 km2 Altitude maximale : 243 m Altitude minimale : 179 m Population estimée : 50 982 habitants (source 2006) Densité estimée : 173,3 habitants/ km2 ATLAS DÉPARTEMENTAL DES PAYSAGES • CÔTE D’OR • 2010 147 UNITÉ PAYSAGÈRE 07 LES BASSES VALLÉES DE TILLE ET OUCHE ASPECTS paYSAGE LOCALISATION LÉGENDE Source : IGN 148 ATLAS DÉPARTEMENTAL DES PAYSAGES • CÔTE D’OR • 2010 UNITÉ PAYSAGÈRE 07 LES BASSES VALLÉES DE TILLE ET OUCHE AMBIANCES ET PERCEPTIONS Les basses vallées des Tilles et de l’Ouche for- ment un grand paysage, ouvert et plat, où les vues s’ouvrent facilement. [1] Les ripisylves et les bandes boisées cloisonnent ces grandes étendues. [2] Si la brume est souvent présente dans cette plaine marécageuse où domine l’eau, le regard peut s’échapper vers l’horizon quand le temps est clair. Il est arrêté à l’Ouest par la Côte viticole aux crêtes 1 boisées [3], que marque le sommet du Mont Afrique surmonté de sa tour de communication, qui attire le regard. Plus loin, à l’Est, sont perceptibles les pre- miers contreforts du Jura. Limites et articUlations Cette plaine, large de 10 km et longue de 30 km environ, est située au Sud-Est de Dijon et descend jusqu’aux rebords de la vallée de la Saône. -

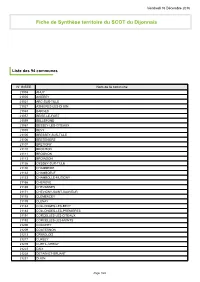

Fiche De Synthèse Territoire Du SCOT Du Dijonnais

Vendredi 16 Décembre 2016 Fiche de Synthèse territoire du SCOT du Dijonnais Liste des 94 communes N° INSEE Nom de la commune 21003 AHUY 21005 AISEREY 21021 ARC-SUR-TILLE 21027 ASNIERES-LES-DIJON 21048 BARGES 21057 BEIRE-LE-FORT 21059 BELLEFOND 21067 BESSEY-LES-CITEAUX 21070 BEVY 21105 BRESSEY-SUR-TILLE 21106 BRETENIERE 21107 BRETIGNY 21110 BROCHON 21111 BROGNON 21113 BROINDON 21126 CESSEY-SUR-TILLE 21130 CHAMBEIRE 21132 CHAMBOEUF 21133 CHAMBOLLE-MUSIGNY 21166 CHENOVE 21169 CHEVANNES 21171 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 21178 CLEMENCEY 21179 CLENAY 21182 COLLONGES-LES-BEVY 21183 COLLONGES-LES-PREMIERES 21191 CORCELLES-LES-CITEAUX 21192 CORCELLES-LES-MONTS 21200 COUCHEY 21209 COUTERNON 21213 CRIMOLOIS 21217 CURLEY 21219 CURTIL-VERGY 21223 DAIX 21228 DETAIN-ET-BRUANT 21231 DIJON Page 1/98 Vendredi 16 Décembre 2016 N° INSEE Nom de la commune 21242 ECHIGEY 21246 EPERNAY-SOUS-GEVREY 21254 L'ETANG-VERGY 21261 FAUVERNEY 21263 FENAY 21265 FIXIN 21266 FLACEY 21270 FLAVIGNEROT 21278 FONTAINE-LES-DIJON 21292 GENLIS 21295 GEVREY-CHAMBERTIN 21315 HAUTEVILLE-LES-DIJON 21319 IZEURE 21320 IZIER 21330 LABERGEMENT-FOIGNEY 21351 LONGCHAMP 21352 LONGEAULT 21353 LONGECOURT-EN-PLAINE 21355 LONGVIC 21370 MAGNY-SUR-TILLE 21388 MARLIENS 21390 MARSANNAY-LA-COTE 21407 MESSANGES 21442 MOREY-SAINT-DENIS 21452 NEUILLY-LES-DIJON 21458 NOIRON-SOUS-GEVREY 21462 NORGES-LA-VILLE 21469 ORGEUX 21473 OUGES 21481 PERRIGNY-LES-DIJON 21485 PLOMBIERES-LES-DIJON 21486 PLUVAULT 21487 PLUVET 21507 PREMIERES 21513 QUEMIGNY-POISOT 21515 QUETIGNY 21521 REMILLY-SUR-TILLE 21523 REULLE-VERGY 21532 ROUVRES-EN-PLAINE 21535 RUFFEY-LES-ECHIREY 21540 SAINT-APOLLINAIRE 21555 SAINT-JULIEN 21565 SAINT-PHILIBERT 21585 SAULON-LA-CHAPELLE 21586 SAULON-LA-RUE 21596 SAVOUGES 21597 SEGROIS 21601 SEMEZANGES 21605 SENNECEY-LES-DIJON 21617 TALANT 21621 TART-L'ABBAYE Page 2/98 Vendredi 16 Décembre 2016 N° INSEE Nom de la commune 21622 TART-LE-BAS 21623 TART-LE-HAUT 21625 TERNANT 21632 THOREY-EN-PLAINE 21650 URCY 21656 VARANGES 21657 VAROIS-ET-CHAIGNOT 1.