Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

NEUWERK Fahrplan 2018

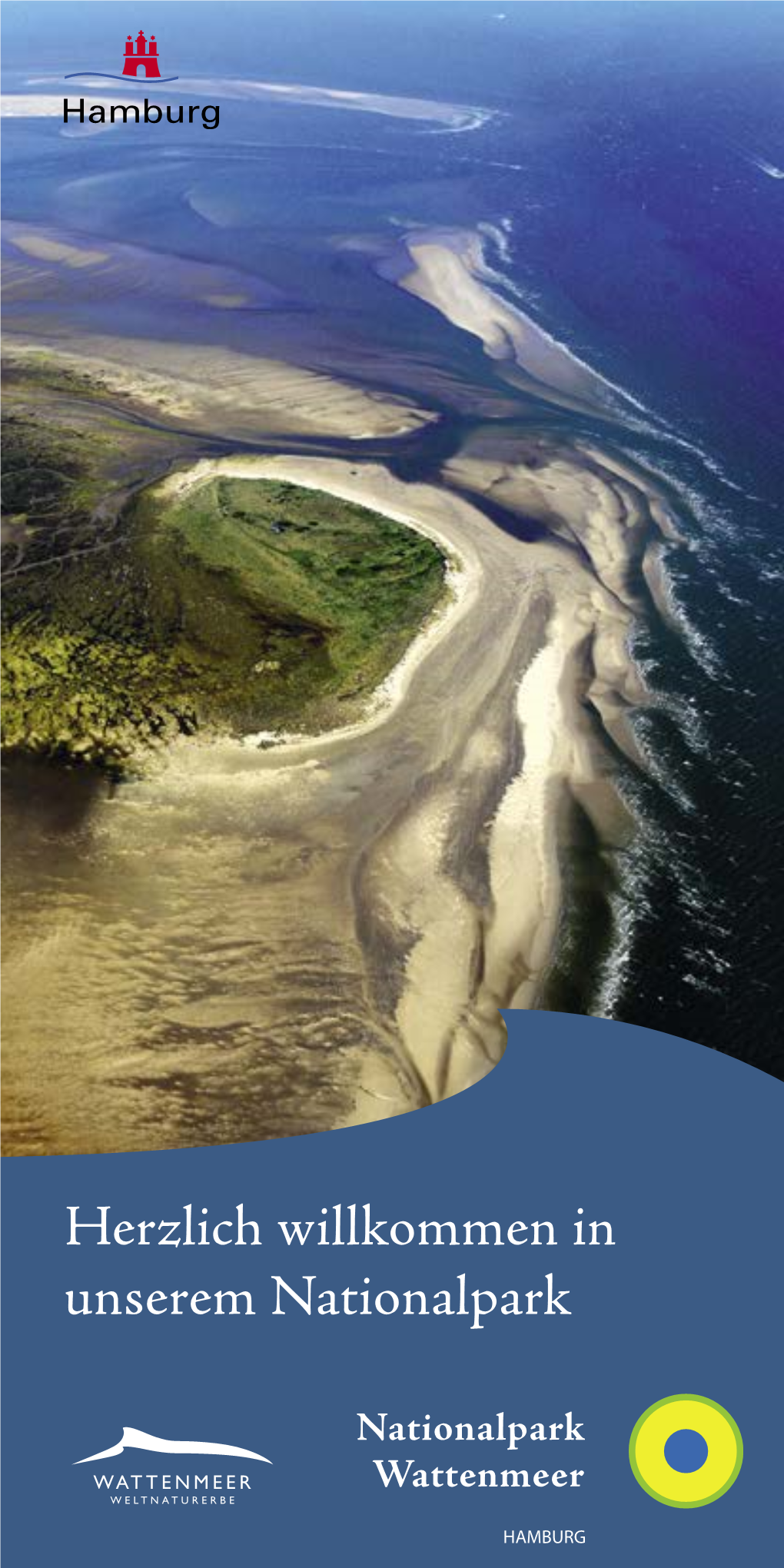

ab Cuxhaven NEUWERK Fahrplan 2018 Insel Neuwerk Seehundsbänke mit Hafenrundfahrt Schleusenfahrt Nord-Ostsee-Kanal mit MS „Flipper“ ab „Alte Liebe“ Information & Buchung 0 47 21 - 66 76 00 www.neuwerkreisen.de CassenEils NEUWERK - Erlebnis und Erholung vom ersten Moment an Das alte Fischerhaus Werner Fock Wattwagenfahrten von und zur Insel Neuwerk Heuhotel · Pferdeboxen und Weiden · Hotel · Wellness Schauen Sie doch mal ’rein – Sie werden es nicht bereuen! 27499 Insel Neuwerk · Telefon 0 47 21/2 90 43 · Fax 0 47 21/2 96 30 www.wattfahrten.de · [email protected] Der Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer wurde 1990 ausgewiesen. In die- sem Schutzgebiet soll in weiten Bereichen in den freien Verlauf natürlicher Ab- läufe nicht eingegriffen werden. Das Motto lautet „Natur Natur sein lassen“. 1992 erfolgte die Anerkennung als Biosphärenreservat durch die UNESCO. Die natur- verträgliche Ausrichtung der Betriebe auf Neuwerk wurde damit bestätigt. Seit Juni 2011 gehört der Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer zum UNESCO-Weltnatur- erbe, das damit das gesamte dänische, deutsche und niederländische Wattenmeer umfasst. Besuchen Sie für weitere Auskünfte das Nationalpark-Haus auf Neuwerk. Dort er- halten Sie umfangreiche und anschauliche Informationen zum Thema Wattenmeer – ebenso wie im Internet unter www.nationalpark-wattenmeer.de und www.watten- HAUS SEEBLICK meer-weltnaturerbe.de. Außerdem bietet der Nationalpark ein umfangreiches Veran- Café - Pension - Appartements staltungsprogramm. Frank Pichler . 27499 Insel Neuwerk Tel.: 0 47 21 -

Überraschendes Aus Der Metropolregion Hamburg Metropolregion Hamburg

Überraschendes aus der Metropolregion Hamburg Metropolregion Hamburg SCHLESWIG - HOLSTEIN OSTSEE Kreis Dithmarschen Stadt Neumünster Kreis Ostholstein NORDSEE Kreis Steinburg Kreis Segeberg Landkreis Lübeck Nordwestmecklenburg Kreis Pinneberg Kreis Stormarn Landkreis Cuxhaven MECKLENBURG- HAMBURG Kreis VORPOMMERN Landkreis Stade Herzogtum Lauenburg Landkreis Harburg Landkreis Ludwigslust - Parchim Landkreis Rotenburg (Wümme) Landkreis Lüneburg Landkreis Lüchow-Dannenberg Landkreis Landkreis Uelzen In der Geografie des Glücks Heidekreis Wussten Sie, dass die glücklichsten Menschen Deutschlands in der Metropolregion Hamburg leben?* Auf rund 26.000 Quadratkilometern zwischen Nord- und Ostsee rund um die namensgebende Hansestadt Hamburg herum scheint die Mixtur aus Millionenmetropole, Sandstrand, pittoresken Altstädten, ländlicher Idylle NIEDERSACHSEN und norddeutschem Charme einer Glücksformel gleichzukommen. Grund genug, sich dieser Region einmal genauer zu widmen! Wir empfehlen eine Entdeckungstour – vom Wattenmeer bis nach Ludwigslust und von der Insel Fehmarn bis in die Lüneburger Heide – und versprechen Ihnen dabei jede Menge überraschender und erstaunlicher Dinge. 95 haben wir zur Anregung schon einmal zusammengestellt. Viel Spaß beim Entdecken! *Glücksatlas der Deutschen Post, 2014 Metropolregion Hamburg Irland Eine Figur entspricht 100.000 Einwohnern Metropolregion Hamburg Mehr Einwohner als Neuseeland Neuseeland oder Irland Wussten Sie, dass in der Metropolregion Hamburg mehr Menschen leben als in Neuseeland oder Irland? Während in der Metropolregion zwischen Nord- und Ostsee auf einer Fläche von etwa 26.000 Quadratkilometern rund 5 Millionen Menschen leben, sind es in Neuseeland nur 4,5 Millionen und in Irland 4,6 Millionen. www.metropolregion.hamburg.de Metropolregion Hamburg Maritimes Zweitgrößte Segelregatta der Welt Maritimes Die internationale Segelszene trifft sich alljährlich in Travemünde: Denn in der Lübecker Bucht findet – meist im Juli – die internationale Se- gelregatta, die Travemünder Woche, statt. -

Analyse Der Bürgerschaftswahl Am 23. Februar 2020 in Hamburg

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Analyse der Bürgerschaftswahl am 23. Februar 2020 in Hamburg Endgültige Ergebnisse STATISTIKAMT NORD STATISTIKAMT NORD STATISTIKAMT Impressum Korrigierte Fassung vom 12.03.2020 Grafik 3, Seite 6 Analyse der Bürgerschaftswahl am 23. Februar 2020 in Hamburg Herausgeber: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts Steckelhörn 12, 20457 Hamburg Auskünfte: Telefon: 040 42831-1766 E-Mail: [email protected] Internet: www.statistik-nord.de Zeichen und Abkürzungen – nichts vorhanden x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll © Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Hamburg/Kiel, 2020 Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten. Hamburg, März 2020 Inhalt Impressum ..................................................................................................................................... 2 Inhaltsverzeichnis .......................................................................................................................... 3 Endgültige Ergebnisse der Bürgerschaftswahl in Hamburg 2020 1 Ergebnisse für Hamburg Grafik 1: Wahlbeteiligung bei Bundestags-, Bürgerschafts- und Europawahlen seit 1957 .......... 4 Tabelle 1: Gesamtstimmen der Landesliste und der Wahlkreislisten, Mandatsverteilung ............. 5 Grafik 2: Verteilung der gültigen Stimmen auf ausgewählte Wahlvorschläge in Prozent ............ 6 Grafik 3: Gewinne und -

Sozialraumbeschreibung Wilhelmsburg Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung

Sozialraumbeschreibung Wilhelmsburg Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung .......................................................................................... 4 2 Strukturelle Beschreibung des Stadtteils und der Sozialräume .. 5 2.1 Lage und Kurzbeschreibung des Stadtteils ............................................................... 5 2.2 Lage und Kurzbeschreibung der Sozialräume ........................................................... 6 2.2.1 Sozialraum Wilhelmsburg-Reiherstieg ................................................................ 7 2.2.2 Sozialraum Korallusviertel/Bahnhofsviertel/Schwentnerring .............................. 7 2.2.3 Sozialraum Wilhelmsburg-West .......................................................................... 8 2.2.4 Sozialraum Georgswerder/Kirchdorf ................................................................... 8 2.2.5 Sozialraum Moorwerder ...................................................................................... 9 2.3 Geschichte ................................................................................................................. 9 2.4 Stadtteilentwicklung ................................................................................................. 10 2.5 Internationale Bauausstellung (IBA) ........................................................................ 13 2.6 Internationale Gartenschau (igs) .............................................................................. 14 2.7 Sportflächenkonzept Wilhelmsburg ........................................................................ -

Kleine Anfrage

BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 20/8751 20. Wahlperiode 02.08.13 Schriftliche Kleine Anfrage der Abgeordneten Heike Sudmann (DIE LINKE) vom 25.07.13 und Antwort des Senats Betr.: Auslaufende Bindungen versus mangelnder Sozialwohnungsneubau – am Beispiel des Bezirks Hamburg-Mitte Seit Verkündung des Wohnungsbauprogrammes 2011 vergeht kaum eine Woche, in der der Senat nicht auf die Steigerung der Wohnungsbaugeneh- migungen verweist; deren Zahl hat sich von 4.129 (2010) über 6.811 (2011) auf 8.731 (2012) in den vergangenen zwei Jahren tatsächlich mehr als ver- doppelt. Bedeutend seltener wird der Öffentlichkeit allerdings mitgeteilt, wie es sich denn mit der Zahl der Baufertigstellungen verhält, kein Wunder, denn hier hat es laut Pressemitteilung des Senats vom 6. Juni 2013 nur Trippel- schritte gegeben: Waren es 2010 noch 3.520, konnten ein Jahr später 3.729 erreicht werden und 2012 dann genau 3.793. Noch seltener bis überhaupt nicht verkündet der Senat, wie viele Wohneinheiten denn im betreffenden Zeitraum „abgängig“ waren, sodass die wahren Zahlen vorhandener Wohn- einheiten ein wenig kaschiert sind. Wir haben es in Hamburg nicht mit einer Wohnungsnot für alle Bevölke- rungsschichten zu tun, denn wer über genügend Geld verfügt (das muss heutzutage aber schon „ein bisschen mehr“ sein), hat keine Sorgen auf dem sogenannten Wohnungsmarkt. Große und weiter wachsende Probleme ha- ben dagegen diejenigen Haushalte mit geringem und inzwischen auch durch- schnittlichem Einkommen. Dies liegt vor allem daran, dass die Freie und Hansestadt Hamburg seit Langem viel zu wenige öffentlich geförderte Woh- nungen errichtet, obwohl doch laut Drs. 20/7335 vom 28. März 2013 rund 374.000 Haushalte (= 41 Prozent aller Haushalte) Anspruch auf eine Sozial- wohnung im 1. -

1873 Hamburg

; TIAMBURG. in. Route. 101 box 4 J. ; from the Berlin-Hamburg to the Altona station 1 M. ; Flottbeck 2<|4 M. ; suburb of St. George 10 J.; Grasbrook 12 J.; Wandsbeck 11(2 M. — Between 10 and 11 p. m. one-half more; from 11 p. m. to 5 a. m. double fares. Post Office (.PL 36), Post-Str. Fifteen branch-offices in different parts of the town. Telegraph Office at the General Post Office. Omnibus every 7 min. from the Schweinemarkt (PI. G , 3) to Altona (p. 110), by a different route alternately, fare 3 half the distance J'., 2 J.; i|4 to Hamm and Horn (p. 108) from the Rathhausmarkt every hr. ; to Ep- peniiorf (p. lOT) and Lockstedi in summer every hour , in winter every 2 hrs., from Her^-Str. 19; to Harharg three times daily from Schliiter, near St. Peter\s I 14 with luggage J., 20 J'.). Tramway (starting from the Rathhaus-Markt, PI. E, 4). 1. To Wands- i|2 beck (p. lOS) every 12 min. , 3 J. ; 2. To Barmheck every hr. ; 3. To i|2 EimsbiUlel every hr. ; 4. To Hoheluft, eight times daily. Junction Railway ('Verbindungsbahn') between Hamburg and Altona: 15 trains daily from the Berlin station at the Klostevthov (PI. G , H, 4) to the station of the Blankenese and Kiel railway at Altona (p. 110). The intervening stations are the Dammthor (PI. F. 1), Sternschanze, and Schul- terblatt (comp. Map, p. 106). Steamboats (comp. advertisements). 1. On the AUter. Small screw- steamers, leaving the Jungfernstieg every 10 min., touch at the Lombards- briicke, and then at Alslerglacis, Rabenslrasse , and Eppendorf on the W. -

Tllllllll:. North Sea

Journal ofCoastal Research 1132-1144 Royal Palm Beach. Florida Fall 1999 The Evolution of the Island of Neuwerk, Elbe Estuary, North Sea Alex Chepstow-Lustyt, J iirgen Ehlers[, and Gerhard Linke] t University of Cambridge :j:Geologisches Landesamt Botany School. Downing Billstr. 84 Street D-20539 Hamburg, Germany Cambridge CB2 3EA, England ABSTRACT _ CHEPSTOW-LUSTY, A., EHLERS, J., and LINKE, G., 1999. The Evolution of the Island of Neuwerk,Elbe Estuary. .tllllllll:. North Sea. Journal of Coastal Research, 15(4), 1132-1144. Royal Palm Beach (Florida). ISSN 0749-0208. ~ On samples recovered from trench profiles on Neuwerk, a little island on the German North Sea coast. palynology. euus~_~ 1f heavy metal and cesium analyses were carried out in order to reveal the historical development of the island. All three analytical approaches yielded good results with regard to the relatively recent developments. The cesium de --+ &-- terminations suggest that sedimentation during most of the last fifty years has been in the order of 2.1 rn rn/yr , but under the influence of increased storm surge heights and frequencies has recently accelerated to about 6.0-7.5 mm/yr. The earlier history of the island is revealed by stratigraphical investigations. Aclear sequence ofvegetationsuccession is recorded, which is followed by a series of plant communities maintai ned by animal grazing. ADDITIONAL INDEX WORDS: Pollen analysis. heavy metals. cesium . Waddell Sea. INTRO DUCTION tury, which were destroyed again before 1914. In 1927 sa nd fencing and planting of Ammophila arenaria resulted in dune Neuwerk (Figures 1 and 2) is situated in the inner part of and salt marsh form ation. -

Findbuchvorwort Zum Bestand 332-5 Standesämter (Ganz Rechts Im Regal an Der Glaswand) Enthalten

Staatsarchiv Hamburg 332-5 Standesämter Findbuch Übersicht 1. Findbuchvorwort …………………………………………………………… Band 1 2. Personenstandsbücher 1.1 Geburten ………………………………........................................ Band 2 1.2 Heiraten ……………………………………………………………… Band 3 1.3 Sterbefälle Standesämter A-Z……………………………………….. Band 4 1.4 Sterbefälle Standesämter 1-23a ……………………………………. Band 5 1.5 Familienbücher………………………………………z.Zt. nur in Scope verfügbar 3. Sammelakten …………………………………………z.Zt. nur in Scope verfügbar 3.1 Allgemeines 3.2 Geburten 3.2.1 Geburtssammelakten 3.2.2 Geburtsverzeichnisse 3.3 Heiraten 3.3.1 Heiratssammelakten 3.3.2 Ermächtigungen und zurückgezogene Aufgebote 3.3.3 Nachträge zu den Heiratssammelakten 3.3.4 Aufgebotsverzeichnisse 3.4 Sterbefälle 3.4.1 Sterbefallsammelakten 3.4.2 Sterbefallverzeichnisse 3.4.3 Nachträge zu den Sterbefallsammelakten 4. Namensverzeichnisse ……………………………………………………. Band 6 4.1 Generalregister 4.1.1 Geburten 4.1.2 Heiraten 4.1.3 Sterbefälle 4.2 Namensverzeichnisse ehemals preußischer Standesämter 4.2.1 Geburten 4.2.2 Heiraten 4.2.3 Sterbefälle 5. Sachakten …………………………………………………z.Zt. nur in Scope verfügbar 5.1 Hauptstandesamt Hamburg 5.1.1 Allgemeine Verwaltung 5.1.2 Heilung von Formmängeln bei Eheschließungen von verschleppten Personen und Flüchtlingen 5.2 Standesamt Hamburg-Harburg 5.3 Standesamt Hamburg-Eimsbüttel 2 Band 1: Findbuchvorwort Inhaltsverzeichnis Vorwort 4 I. Behördengeschichte 4 II. Bestandsgeschichte 7 IIa. Personenstandsbücher und Namensverzeichnisse 8 IIb. Sammelakten 9 IIc. Sachakten 11 III. Korrespondierende -

Statistik Informiert

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Statistik informiert ... Nr. II/2019 27. Mai 2019 Europawahl 2019 in Hamburg GRÜNE stärkste Partei Bei der Europawahl 2019 werden die GRÜNEN stärkste Partei in Hamburg; die Partei erhält einen Stimmenanteil von 31,2 Prozent, das sind 14,0 Prozentpunkte mehr als bei der Vorwahl. Die SPD verliert 14,0 Prozentpunkte und erzielt 19,8 Prozent der Stimmen. Stimmenverluste sind ebenfalls bei der CDU (minus 6,9 Prozentpunkte auf 17,7 Prozent) und bei DIE LINKE (minus 1,6 Prozentpunkte auf 7,0 Prozent) zu verzeichnen. Zugewinne gibt es demgegenüber bei der AfD (plus 0,5 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent) und der FDP (plus 1,9 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent), so das Statistikamt Nord. Die Wahlbeteiligung steigt um 18,2 Prozentpunkte auf 61,7 Prozent und erreicht damit den zweithöchsten Wert bei Europawahlen in Hamburg (1979: 66,4 Prozent). Hinweise: Im Gegensatz zu früheren Wahlen enthalten die Stadtteilergebnisse in diesem Jahr erstmals auch die Ergebnisse der Briefwahl. Für die Stadtteile ist ein Vergleich mit den vorangegange- nen Wahlen daher nicht möglich. Unter „Andere“ sind zu Vergleichszwecken Parteien zusammengefasst, die zwar 2014, nicht aber 2019 zur EU-Wahl angetreten sind. „Übrige“ beinhaltet dagegen alle zur EU-Wahl 2019 angetretenen Parteien, die in der jeweiligen Darstellung nicht separat aufgeführt wurden. Alle Tabellen zur Europawahl in Hamburg sind auch im Excelformat unter www.statistik- nord.de/wahlen2019 abrufbar. Die Ergebnisse für Deutschland insgesamt werden vom Bundeswahlleiter -

Zu Gast Auf Neuwerk Nationalpark Und Biosphärenreservat Mit Herz

Anbieterverzeichnis 2018 Zu Gast auf Neuwerk Nationalpark und Biosphärenreservat mit Herz Urlaub im Einklang mit der Natur. Hierzu lädt die autofreie Insel Neuwerk ein. Erleben Sie die Schönheiten der Insel und ihre Natur bei einem Tagesausflug oder bei einem längeren Aufenthalt in einer der Pensionen. Genießen Sie den besonderen Reiz eines Urlaubs im Herzen des Nationalparks. Informationen Nationalpark-Station, Turmwurt, 27499 Insel Neuwerk Telefon 04721 /6 92 71 [email protected] Behörde für Umwelt und Energie Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg Telefon 040/4 28 40-33 92, -2457 oder -2169 www.nationalpark-wattenmeer.de/hh Martin Elsen Gästezimmer Appartment (A) / Suite (S) (Plätze) (Plätze) Restaurant Bettenzahl/ Zimmergröße Anzahl Zimmer mit Dusche/WC Etagen-Bad/Dusche Garten/Terrasse (Festland) PKW-Abstellplatz rollstuhlgerecht Euro Preis: F = mit Frühstück HP = mit Halbpension Vollpension VP = mit Anzahl Personen je Wohnung Zimmer je Wohnung Kochnische Euro Preis: (F = mit Frühstück) Strohlager auf Anfrage Preis Zeltplätze auf Anfrage Preis Wattwagen Betrieb (jeAnzahl 8 Plätze) Sonstiges Fischer, Thomas 30 4 Wattwagenfahren von und zur Insel Neuwerk sowie zur Haus 9a, 27499 Insel Neuwerk Insel Scharhörn. Rustikales Strohlager, besonders für [email protected] kleinere Gruppen geeignet. www.wattwagen-fischer.de „Hochzeitskutschen“ auf Anfrage Tel. 04721/2 87 70 „Das alte Fischerhaus“ X 1-Bett 6 X X X F 47€ – 75€ 5 A 2 – 4 2 70€ 80 X 5 Wellness (Sauna, Solarium, Dampfbad, Whirlwanne, Fock, Werner 2-Bett 10 HP 58€ – 86€ – + Infrarotkabine), Liegewiese, Strandkörbe, auf Anfrage Haus 4, 27499 Insel Neuwerk 120€ Vermitt- täglich mit der Pferdekutsche Inselrundfahrten, [email protected] 10-Bett 1 X X X F 26€ lung Wattwagenfahrten, Boxen und Weide für Pferde, www.neuwerk-hotel.de + www.wattfahrten.de Betriebsruhe vom 1. -

Stadtteilatlas Der Polizeilichen Kriminalstatistik 2018

Polizeiliche Kriminalstatistik 2018 -ausgewählte Delikte nach Bezirken / Stadtteilen- Landeskriminalamt LKA FSt 11 Bruno-Georges-Platz 1 22297 Hamburg Tel.: 040 4286-70111Polizeiliche Kriminalstatistik 2005 eMail: [email protected] http://www.polizei.hamburg.de Polizeiliche Kriminalstatistik 2017 / 2018 - ausgewählte Delikte nach Bezirken / Stadtteilen - Landeskriminalamt LKA FSt 11 Bruno Georges-Platz 1, 22297 Hamburg Tel.: 040 4286-70111 Bezirke mit Übersichten der Straftaten / Deliktsbereiche für alle Stadtteile des Bezirkes Bezirk Hamburg-Mitte Bezirk Hamburg-Altona Bezirk Hamburg-Eimsbüttel Bezirk Hamburg-Nord Bezirk Hamburg-Wandsbek Bezirk Hamburg-Bergedorf Bezirk Hamburg-Harburg alle Bezirke und Stadtteile nach Straftat / Deliktsbereich Straftaten insgesamt (Straftatenschlüssel ------) Raub, räuberische Erpressung, räuberischer Angriff auf Kraftfahrer (Straftatenschlüssel 210000) Sonstige Raubüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen (Straftatenschlüssel 217000) Körperverletzung insgesamt (Straftatenschlüssel 220000) Gefährliche und schwere Körperverletzung (Straftatenschlüssel 222000) Gewaltkriminalität (Summenschlüssel 892000) Diebstahl insgesamt (Straftatenschlüssel ******) Wohnungseinbruchsdiebstahl gem. § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB (Summenschlüssel 888000) Diebstahl von Kraftwagen insgesamt (Straftatenschlüssel ***1**) Diebstahl an/aus Kraftfahrzeugen insgesamt (Straftatenschlüssel *50***) Diebstahl von Fahrrädern insgesamt (Straftatenschlüssel ***3**) Ladendiebstahl insgesamt (Straftatenschlüssel *26***) Taschendiebstahl -

Zu Gast Auf Neuwerk Martin Elsen

Anbieterverzeichnis Zu Gast auf Neuwerk Martin Elsen Ein Wattenmeer – Nationalpark mit Herz eine gemeinsame globale Verantwortung Urlaub im Einklang mit der Natur. Hierzu lädt die autofreie Das Weltnaturerbe Wattenmeer bildet das größte zusammen- Insel Neuwerk ein. Erleben Sie die Schönheiten der Insel und hängende Sand- und Schlickwattsystem der Welt, in dem dyna- ihrer Natur bei einem Tagesausflug oder bei einem längeren mische Prozesse in einem weitgehend ungestörten Naturzustand Aufenthalt. Genießen Sie den besonderen Reiz eines Urlaubs im ablaufen können. Es erstreckt sich über 500 km entlang der Küs- Herzen des Nationalparks und UNESCO Biosphärenreservats. tenlinie von den Niederlanden über Deutschland bis nach Däne- Hier finden Sie Informationen zu den Neuwerker-Betrieben so- mark. 2009 wurde das Wattenmeer aufgrund seiner geologischen wie der An- und Abreise. und ökologischen Bedeutung in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Besuchen Sie den hamburgischen Teil des Welt- naturerbes Wattenmeer. Neuwerker Betriebe Übernachtungen Restaurant Wattwagen Weitere Angebote (Anzahl) Anzahl (je 8 Plätze) „NEUWERKSTATT“ Fischer, Thomas Strohlager (30) 2 Kreativwerkstatt und Stöberladen: Haus 9a, 27499 Insel Neuwerk Neuwerk-Textilien, [email protected] Fachbücher, Mitbringsel für Groß und Klein, www.wattwagen-fischer.de Minibücherei Tel. 04721/2 87 70 täglich geöffnet, siehe Fensteraushang „Das alte Fischerhaus“ Fock, Werner Einzelzimmer (6) X 5 Haus 4, 27499 Insel Neuwerk Doppelzimmer (10) Todemann, Petra [email protected] 10-Bettzimmer (2) 27499 Insel Neuwerk www.neuwerk-hotel.de + www.wattfahrten.de Appartment (5) [email protected] Tel. 04721/2 90 43 Strohlager (80) www.neuwerkstatt.de Zeltplatz Tel. 0151/70315154 „Inselkaufmann Lange“ Lange, Stefan X Haus 12, 27499 Insel Neuwerk Leuchtturm Neuwerk [email protected] Das über 710 Jahre alte Wahrzeichen von Tel.