Alla Ventiduesima Adunanza Generale Del Comi

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Primi Calci-2008 a 5 (59) Verona

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 DELEGAZIONE PROVINCIALE PRIMI CALCI-2008 A 5 (59) VERONA 28/09/2016 1^ GIORNATA 02/11/2016 05/10/2016 2^ GIORNATA 09/11/2016 12/10/2016 3^ GIORNATA 16/11/2016 LEGNAGO SALUS 'A' CHERUBINE VILLABARTOLOMEA FC BOVOLONE 'B' CEREA LEGNAGO SALUS 'A' CEREA VILLABARTOLOMEA CHERUBINE CEREA FC BOVOLONE 'B' CHERUBINE Riposa FC BOVOLONE 'B' Riposa LEGNAGO SALUS 'A' Riposa VILLABARTOLOMEA 19/10/2016 4^ GIORNATA 23/11/2016 26/10/2016 5^ GIORNATA 30/11/2016 CHERUBINE VILLABARTOLOMEA FC BOVOLONE 'B' CEREA LEGNAGO SALUS 'A' FC BOVOLONE 'B' VILLABARTOLOMEA LEGNAGO SALUS 'A' Riposa CEREA Riposa CHERUBINE Campo Referente Telefono 1 CEREA CEREA - Campo a 5, Loc.Pelaloca, Via M.ti Lessini (8012) BERCHIONI LAURA 3396330073 sab 15.00 2 CHERUBINE CHERUBINE - Comunale, Via A.Aleardi (0864) TOMEZZOLI ARDEO 3485409382 gio 18.00 3 FC BOVOLONE 'B' BOVOLONE - Sussidiario 2, Viale Olimpia, 230 (2045) DE PASCALIS SANDRO 339 4636595 doM 10.30 4 LEGNAGO SALUS 'A' LEGNAGO - Sussidiario, Via Olimpia (1240) ROSSIGNOLI PIETRO 338 6745468 lun 17.30 5 VILLABARTOLOMEA VILLABARTOLOMEA - Sussidiario, Via IV Novembre (1074) GUARISE EMANUEL 3284729158 sab 14.30 STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 DELEGAZIONE PROVINCIALE PRIMI CALCI-2008 A 5 (60) VERONA 28/09/2016 1^ GIORNATA 02/11/2016 05/10/2016 2^ GIORNATA 09/11/2016 12/10/2016 3^ GIORNATA 16/11/2016 ROVERCHIARA BEVILACQUA BONAVIGO 1961 LEGNAGO SALUS 'C' ISOLA RIZZA LEGNAGO SALUS 'C' ISOLA RIZZA BONAVIGO 1961 BEVILACQUA ISOLA RIZZA ROVERCHIARA BONAVIGO 1961 LEGNAGO SALUS 'C' OPPEANO OPPEANO ROVERCHIARA BEVILACQUA -

AZIENDA U.L.S.S. N. 9 SCALIGERA Sede Legale: Via Valverde 42 – 37122 VERONA

AZIENDA U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA Sede Legale: via Valverde 42 – 37122 VERONA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori: - dott. Giuseppe Cenci Direttore Amministrativo - dott. Denise Signorelli Direttore Sanitario - dott. Raffaele Grottola Direttore dei Servizi Socio-Sanitari ha adottato in data odierna la presente deliberazione: OGGETTO PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA – INDIVIDUAZIONE AMBITI TERRITORIALI CARENTI ANNO 2021 Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si individuano per l’anno 2021 gli ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale Sentito il Direttore della Funzione Territoriale e il Responsabile UOS Medicina Convenzionata, Privati Accreditati e Controlli, Premesso che: - con nota n. 47579 di prot. del 2.2.2021 la Direzione Programmazione Sanitaria – LEA – Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali – Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha richiesto di inviare la rilevazione annuale di fini della pubblicazione relativa all’anno 2021 delle zone carenti ordinarie e straordinarie di pediatria di libera scelta; - con deliberazione n. 1128 del 31.12.2020 si era provveduto a rilevare le zone carenti straordinarie a seguito delle cessazioni dei pediatri di libera scelta a partire dall'1.9.2020 e fino al 31.12.2020, trasmesse ai competenti Uffici regionali con nota n. 9304 del 20.1.2021; - preso atto che i componenti del Comitato Aziendale, sentiti a mezzo posta elettronica in data 4.3.2021, considerata l’urgenza, hanno espresso parere favorevole in relazione all’individuazione degli ambiti territoriali carenti anno 2021 che, ivi compresi quelli già rilevati con la succitata deliberazione n. -

La Parrocchiale Di Mazzantica: L’Architettura 216 91

città di oppeano OPPEANO il territorio e le comunità SCRIPTA EDIZIONI © Copyright Comune di Oppeano, Provincia di Verona e curatori Prima edizione: dicembre 2013 I testi sono stati consegnati dagli autori nell’autunno del 2010 Realizzazione a cura di Scripta edizioni Impaginazione Oltrepagina s.n.c., Verona Fotolito Luca Toffalori Referenze fotografiche Archivio di Stato di Venezia: pp. 66, 68, 140, 145, 172. Archivio di Stato di Verona: pp. 19, 58, 66, 68, 91, 100, 140, 145, 154-155, 168, 169, 172. Bismara Claudio: 108, 112, 113, 126, 243. Chiappa Bruno: pp. 6, 45, 55, 61, 133, 187, 212. Consorzio Valli Grandi Veronesi: pp. 17, 18, 20, 145, 156. emmepiphoto, San Giovanni Lupatoto (Vr): pp. 182, 189, 190, 192, 194, 195, 197, 216, 218, 220, 221, 223, 226, 227. Gasparini Dario: pp. 17, 345 (Vallese), 347, 350 Lanza Angelo: pp. 200, 202, 206. Piccoli Fausta: pp. 234, 237. Rossi Claudio: pp. 121, 125, 148, 149, 164, 180, 209, 337, 339, 341. Scola Gagliardi Remo: p. 236. Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto: p. 46. Ufficio per l’Arte Sacra della Diocesi di Verona: pp. 190, 198, 226. Autorizzazioni I documenti dell’Archivio di Stato di Venezia riprodotti alle pagine 66, 68, 140, 145, 172 sono pubblicati su concessio- ne del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Archivio di Stato di Venezia n. 25/2010. I documenti dell’Archivio di Stato di Verona riprodotti alle pagine 6, 19, 58. 91, 100, 133, 154-155, 168, 169, 172 sono pubblicati su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Archivio di Stato di Verona n. -

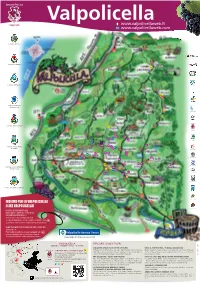

MAPPA-VALPO-2019.Pdf

Consorzio Pro Loco Valpolicella Valpolicella www.valpolicellaweb.it www.valpolicellaweb.com Comune di Dolcè Comune di Negrar 52 53 Comune di Fumane 49 39 Comune di Marano di Valpolicella 38 41 Consorzio Pro Loco Comune di Pescantina 51 Valpolicella 12 30 26 19 48 1 Pro Loco Molina 42 9 Comune di San Pietro 14 15 5 37 40 47 in Cariano 4 27 Pro Loco Volargne 7 11 13 16 35 44 17 23 46 18 10 Pro Loco Sant’Anna d’Alfaedo 29 36 54 20 21 8 31 Pro Loco Gargagnago Comune di Sant’Ambrogio 22 di Valpolicella 33 34 45 25 2 Pro Loco Breonio 3 43 24 32 6 Pro Loco San Giorgio 28 Comune di Sant’Anna d’Alfaedo Pro Loco Ospetaletto INSIEME PER LA VALPOLICELLA! 41 I LIKE VALPOLICELLA! Pro Loco Pescantina MOSTRA QUESTA MAPPA AGLI INSERZIONISTI ADERENTI E RICEVERAI UN BUONO SCONTO DEL 5% Trova l’elenco delle strutture aderenti 41 su valpolicellaweb.it o sul retro quelle con bollino rosso La promozione è valida secondo le condizioni applicate da ogni aderente. 50 SHOW THIS MAP TO PARTNERS AND GET A DISCOUNT TICKET OF 5% Find the list of partners on valpolicellaweb.com or those identi ed with a red dot on the back The promotion is valid under conditions applied by each member. www.valpolicellabenacobanca.it VALPOLICELLA PERCORSI / DAILY TOURS VERONA - VENETO - ITALY - EUROPE ANDAR PER CHIESE / TOUR OF THE CHURCHES VERSO IL PONTE DI VEJA / TOWARDS VEJA BRIDGE Consorzio Pro Loco CONSORZIO PRO LOCO VALPOLICELLA 54 Fumane (Grotta di Fumane – Santuario della Madonna de Le Salette – Negrar (Giardino Pojega, Chiesa di San Martino), Sant’Anna d’Alfaedo Villa della Torre), San Floriano (Pieve), Valgatara (Chiesa di San Marco), (Ponte di Veja – Museo Paleontologico e Preistorico), Fosse (Chiesa di Via Ingelheim, 7 - 37029 S. -

Linee E Orari Bus Extraurbani - Provincia Di Verona

Linee e orari bus extraurbani - Provincia di Verona Servizio invernale 2019/20 [email protected] 115 Verona - Romagnano - Cerro - Roverè - Velo ................................... 52 Linee da/per Verona 117 S.Francesco - Velo - Roverè - S.Rocco - Verona .............................. 53 101 S. Lucia - Pescantina - Verona ........................................................14 117 Verona - S.Rocco - Roverè - Velo - S.Francesco .............................. 53 101 Verona - Pescantina - S. Lucia ........................................................15 119 Magrano - Moruri - Castagnè - Verona .............................................54 102 Pescantina - Bussolengo - Verona .................................................. 16 119 Verona - Castagnè - Moruri - Magrano .............................................54 102 Verona - Bussolengo - Pescantina .................................................. 16 120 Pian di Castagnè/San Briccio - Ferrazze - Verona ............................ 55 90 Pescantina - Basson - Croce Bianca - Stazione P.N. - p.zza Bra - P. 120 Verona - Ferrazze - San Briccio/Pian di Castagnè ............................ 55 Vescovo ............................................................................................... 17 121 Giazza - Badia Calavena - Tregnago - Strà - Verona ......................... 56 90 P.Vescovo - p.zza Bra - Stazione P.N. - Croce Bianca - Basson - 121 Verona - Strà - Tregnago - Badia Calavena - Giazza ......................... 58 Pescantina ............................................................................................17 -

Scarica Il Documento

CAPOFILA N. DISTRETTO COM CAPOFILA COM COMUNI DISTRETTO COMUNI Affi Brentino Belluno Brenzone Caprino Veronese Cavaion Veronese VR 1 Comunità Montana 18 Caprino V.se del Baldo del Baldo Costermano Ferrara di Monte Baldo Malcesine Rivoli Veronese S. Zeno di Montagna Torri del Benaco 11 Dolcè Fumane Sant’Ambrogio Marano di Valpolicella 15 VP VR 2 Negrar della Sant'Ambrogio S. Ambrogio di Valpolicella Lessinia Valpolicella S. Anna d’Alfaedo Occidentale Bussolengo Pastrengo 17 Pescantina Pescantina S. Pietro in Cariano 10 Bosco Chiesanuova Cerro Veronese Erbezzo Bosco 2 Chiesanuova Grezzana Rovere Veronese S. Mauro di Saline Velo Veronese VR 3 Badia Calavena della Comunità Montana Lessinia della Lessinia Cazzano di Tramigna Orientale Illasi Mezzane di sotto Montecchia di Crosara 3 Illasi Roncà S. Giovanni Ilarione Selva di Progno Tregnago Vestenanova 17 CAPOFILA N. DISTRETTO COM CAPOFILA COM COMUNI DISTRETTO COMUNI Belfiore Monteforte D’Alpone 4 San Bonifacio S. Bonifacio Soave Albaredo d’Adige Arcole Bevilacqua Bonavigo Boschi S.Anna VR 4 Cologna Veneta del Cologna Veneta 7 Cologna V.ta Colognese Minerbe Pressana Roveredo di Guà Terrazzo Veronella Zimella Caldiero Colognola ai Colli 8 San Martino BA Lavagno S. Martino Buon Albergo 20 San Giovanni Lupatoto 5 Zevio Zevio Angari Bovolone Isola Rizza Oppiano 6 Bovolone Palù Ronco all’Adige VR 5 Legnago delle Valli Roverchiara S. Pietro di Morubio Casaleone Cerea 9 Cerea Concamarise Sanguinetto Castagnaro 11 Legnago Legnago Villa Bartolomea 17 CAPOFILA N. DISTRETTO COM CAPOFILA COM COMUNI DISTRETTO COMUNI Buttapietra Gazzo Veronese Isola della Scala 10 Isola D/S Nogara Salizzole VR 6 Sorgà Isola della Scala Isolano Castel d’Azzano Erbè Mozzecane 12 Mozzecane Nogarole Rocca Trevenzuolo Vigasio 12 Povegliano veronese Sommacampagna 13 Villafranca Valeggio sul Mincio Villafranca Veronese VR 7 Villafranca Castelnuovo del Garda Zona Mincio Veronese 14 Peschiera D/G Peschiera del Garda Sona Bardolino 16 Bardolino Garda Lazise. -

Partigiani Sul Pastello

Olinto Domenichini 153 Partigiani sul Pastello l 9 dicembre 944 Pietro Pomari e Remo Bazzica, ti mutamenti in ordine agli assetti politici, militari e Inati a Sant’Ambrogio di Valpolicella, e Bruno Erbi- civili della nazione. sti, originario di Verona, varcarono i cancelli del fu- nesto lager di Mauthausen. Provenivano dal campo di transito di Bolzano, nel quale erano stati trasferi- L’Italia dopo l’8 settembre 1943 ti dopo il loro arresto effettuato da militi nazifascisti durante un’articolata operazione antipartigiana nella L’occupazione del territorio nazionale zona del Monte Pastello. All’atto del loro ingresso nel e la nascita della rsi lager i tre veronesi vennero privati del nome che li in- L’uscita dell’Italia dal conflitto aveva anzitutto dividuava quali esseri umani e trasformati in stücke, scatenato la reazione dei tedeschi i quali, grazie all’ef- ‘pezzi’, rispettivamente identificati dai numeri di ma- ficienza e al pesante armamento delle truppe fatte af- tricola 407, 3890 e 39682. Li attendevano mesi di fluire dai passi alpini dopo il 25 luglio4, erano riusciti indicibili sofferenze, che avrebbero portato alla mor- in pochi giorni ad assumere il controllo del territo- te Pomari ed Erbisti e risparmiato solo Bazzica, il piú rio nazionale non ancora liberato dagli Alleati5. Non giovane. Un mese prima, il 4 novembre, nei pressi vi erano state forze in grado di opporsi all’occupazio- del cimitero monumentale di Verona era stato fucila- ne, dato lo sfacelo dell’esercito i cui comandi dipen- to per diserzione Giovanni Battista Vivaldi, un ex ca- denti, anziché ricevere precise istruzioni in merito rabiniere nato a Sant’Ambrogio di Valpolicella3 che all’eventuale smobilitazione delle armate e all’atteg- aveva fatto parte dello stesso gruppo di resistenti. -

Juniores Regionale

Stagione 2017-2018 Juniores Regionale Juniores Regionale Data di inizio: 09/09/2017 Data di fine: 28/04/2018 Gironi Girone A www.acgrezzana.com 1/17 Stagione 2017-2018 Juniores Regionale Girone A Data di inizio: 09/09/2017 Data di fine: 28/04/2018 www.acgrezzana.com 2/17 Stagione 2017-2018 Juniores Regionale Calendario completo www.acgrezzana.com 3/17 Stagione 2017-2018 Juniores Regionale calendario e risultati GIORNATA 1 Sabato 09/09/2017 15:30 BARDOLINO 4 - 4 POZZO Sabato 09/09/2017 15:30 CADIDAVID 3 - 1 NOGARA Sabato 09/09/2017 15:30 CASELLE 0 - 1 AUDACE Sabato 09/09/2017 15:30 CASTELNUOVOSANDRA 2 - 0 TREGNAGO Sabato 09/09/2017 15:30 LUGAGNANO 1 - 1 REAL Sabato 09/09/2017 15:30 MONTEBALDINA 0 - 2 MONTORIO Sabato 09/09/2017 15:30 OPPEANO 1 - 4 O.DOSSOBUONO Sabato 09/09/2017 15:30 TEAM S. LUCIA 1 - 1 PESCANTINA SETT. GIORNATA 2 Sabato 16/09/2017 15:30 AUDACE 4 - 2 CASTELNUOVOSANDRA Sabato 16/09/2017 20:00 MONTORIO 2 - 0 CASELLE Sabato 16/09/2017 15:30 NOGARA 3 - 1 TEAM S. LUCIA Sabato 16/09/2017 15:30 O.DOSSOBUONO 7 - 1 BARDOLINO Sabato 16/09/2017 15:30 PESCANTINA SETT. 8 - 0 MONTEBALDINA Sabato 16/09/2017 15:30 POZZO 3 - 6 LUGAGNANO Sabato 16/09/2017 15:30 REAL 1 - 1 CADIDAVID Lugo Sabato 16/09/2017 15:30 TREGNAGO 1 - 4 OPPEANO GIORNATA 3 Sabato 23/09/2017 15:30 AUDACE 3 - 3 TREGNAGO Sabato 23/09/2017 15:30 BARDOLINO 0 - 5 NOGARA Sabato 23/09/2017 15:30 CADIDAVID 4 - 0 MONTEBALDINA Sabato 23/09/2017 15:30 CASELLE 1 - 1 O.DOSSOBUONO Sabato 23/09/2017 15:30 CASTELNUOVOSANDRA 7 - 2 POZZO Sabato 23/09/2017 15:30 LUGAGNANO 1 - 6 PESCANTINA SETT. -

Area Partenze Linee Extraurbane

VIALE PALLADIO Sosta VIALE GIROLAMO CARDINALE TEMPIO 9 VOTIVO 5 8 4 7 31 32 33 11 12 10 6 3 AREA PARTENZE Linee EXTRAURBANE 23 24 25 26 27 28 29 30 2 16 17 18 19 20 21 22 13 14 15 1 AREA PARTENZE Linee URBANE Marciapiede A Marciapiede C-D Marciapiede E-F BUS NAVETTA AEROPORTO “CATULLO” SHUTTLE BUS STAZIONE FS Biglietteria ATV I NOSTRI CONTATTI informazioni [email protected] 045 8057 922 i dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 14.00 relazioni con [email protected] 045 8057 852 i il Pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 www.atv.verona.it AREA PARTENZE LINEE EXTRAURBANE DESTINAZIONE CORSIA DESTINAZIONE CORSIA ALBAREDO 2 MONTAGNANA 18 BADIA CALAVENA 14 MONTECCHIO 27 BADIA POLESINE 5 NEGRAR 25 BAGNOLO 31 Marciapiede NEGRAR C-D (urbano) BELVEDERE 31 NOGARA 6 BOLCA 15 PALÙ 2 BOSCOCHIESANUOVA 28 PESCANTINA 23 BOVOLONE 5 PESCHIERA -RIVA 10 BRESCIA 21 PESCHIERA -BRESCIA 21 BREONIO 26 POVEGLIANO 12 BUSSOLENGO 10; 11 RIVA DEL GARDA 10 CALDIERO-STRÀ 14; 15 Marciapiede CAMPOFONTANA 15 RIZZA (VERONA) E-F (urbano) CAPRINO 24 ROVERÈ VERONESE 29; 30 Marciapiede CASTEL D'AZZANO ROVEREDO DI GUÀ 18 E-F (urbano) SALIONZE 33 CASTELBALDO 4 SANT'ANNA ALFAEDO 25 CASTELMASSA 6 SAN BONIFACIO 15 CASTELNUOVO DEL GARDA 21 SAN BORTOLO 15 CEREA 5 SAN BRICCIO 20 CERRO VERONESE 28; 29 SAN GIOVANNI ILARIONE 15 COLOGNA VENETA 18; 16 SAN GIOVANNI LUPATOTO 1 DOMEGLIARA 13 Marciapiede FERRARA MONTE BALDO 24 SAN GIOVANNI LUPATOTO E-F (urbano) Marciapiede FORETTE SIRMIONE 21 E-F (urbano) SOAVE 15 FOSSE 25 SOMMACAMPAGNA 32 FUMANE 26; 13 SONA 33 GARDA 10; 11 SPIAZZI 24 GARDALAND 10 SAN MARTINO BUON ALBERGO 14; 15 GIAZZA 17 SAN MAURO SALINE 19 Marciapede GREZZANA A (urbano) SANTA MARIA STELLE 29 ISOLA DELLA SCALA 6 SUSTINENZA 7 LEGNAGO (VIA BONAVICINA) 7 SAN ZENO MONTAGNA 24 LEGNAGO (VIA CEREA) 5 TREGNAGO 14 LEGNAGO (VIA ROVERCHIARA) 4 VALEGGIO 32 LEGNAGO (VIA ALBAREDO) 2 VELO 29; 30 MALCESINE 10 VESTENANUOVA 15 MANTOVA 8 Marciapiede VIGASIO E-F (urbano) MARANO VALPOLICELLA 27 VILLAFRANCA 12; 31 Marciapede MARZANA A (urbano) VILLIMPENTA 6 MENÀ 5 VOLARGNE 13 MERLARA 7 ZEVIO 2 MEZZANE 19. -

100 Sostenitori Cercasi…

L’ALTRO GIORNALE La Voce del Cittadino EDIZIONE GARDA BALDO 27.500 COPIE WhatsApp 331 9003743 IL GIORNALE PIÙ DIFFUSO E LETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA, stampato in 110.000 copie mensili ANNO XXXV - N.04 - APRILE 2021 - Stampato il 15/04/2021 - Via Bernardi, 7 - 37026 Settimo di Pescantina (VR) - Tel. 0457152777 Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma1, DCB VERONA Registrazione Tribunale di Verona n° 725 del 13.11.1986. IL TEMA ECONOMICO. PERCHÈ TUTTI SAPPIANO 100 Sostenitori cercasi… In questa mia ultima nostro fatturato è mensili. Il problema persone di andare sione raggiunta, “occupazione” della sceso di circa 90 che abbiamo dovuto nei negozi a fare considerando che prima pagina affron- mila euro e anche affrontare dal marzo acquisti. Tutto que- quasi il 50% dei tiamo il tema econo- quest’anno l’inizio è 2020 è l’annulla- sto, assieme ad una costi è determinato mico di questa ini- preoccupante. Per mento di tutte le crescente preoccu- da carta, stampa e ziativa editoriale. far funzionare la manifestazioni che pazione nel futuro e distribuzione. Per Nella tabella trovate “baracca” servono si svolgevano sul alla sfiducia nei meglio affrontare le i fatturati degli ulti- almeno 400mila territorio. Per noi è nostri rappresentanti attuali difficoltà mi anni che si sono euro annui, al di stata una mazzata! politici, allontanano economiche si è mantenuti a un livel- sotto dei quali è Tramite la realizza- gli imprenditori dal deciso di dar vita a dell’iniziativa è con- lo sufficiente fino impossibile mante- zione di pagine programmare il PAGINE SPECIALI tenuto (100 euro all’avvento del nere l’assetto attuale “speciali” dedicate futuro e quindi che raggruppino per mensili) ma se rag- Covid. -

Avviso Esito Di Gara

CittàProvincia di Oppeano di Verona °°°°°°°°°°°° UFFICIO SEGRETERIA C.F. 80030260238 P.IVA 01536590233 Prot. n. 3103 AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice : Comune di Oppeano, Piazza Gilberto Altichieri n. 1, 37050 , Oppeano (VR); 2. Procedura di aggiudicazione prescelta : procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006; 3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera : Interventi di sostituzione dei serramenti esterni della scuola media “Giovanni XXIII” del capoluogo. Importo complessivo della procedura negoziata € 204.813,04, oltre ad € 1.378,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (CUP n. H38G11000410006 - CIG n. 5591851D69. 4. Data di aggiudicazione dell’appalto : provvisoria in data 20.02.2014 – definitiva in data 25.02.2014 con determinazione n. 75. 5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto : prezzo più basso, mediante ribasso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 6. Numero di offerte ricevute : 9 (nove); Soggetti invitati: PIVA GROUP SPA 37122 Verona (VR) OFFICINE GHIN SRL 37141 Verona - Montorio (VR) VERONA FINESTRE SRL 37020 San Pietro in Cariano TECNOFIN SRL 37069 Villafranca (VR) SEAL SRL 37060 Buttapietra (VR) PRODOMI Srl 37026 Pescantina (VR) ISOLA ALLUMINIO SNC di Bonanni Roberto 37026 Pescantina (VR) C.V. SRL 30030 Fosso' (VE) FERRARI GIANNANTONIO 37044 Cologna Veneta (VR) ISCOM SPA 37026 Pescantina (VR) PETAS SRL 37030 Colognola ai Colli (VR) PM SERRAMENTI di Parisi Michele 37032 Monteforte d'Alpone (VR) DFD SRL 37030 Mezzane di Sotto (VR) PELOSO INFISSI SNC 37036 San Martino Buon Albergo (VR) ALESSANDRO VANDELLI 37135 Verona (VR) TOMELLINI SRL 37033 Montorio (VR) FINSTRAL 37135 Verona (VR) GRANCARA IMPIANTI SRL 36050 Quinto Vicentino (VI) DUCALERESTAURO SRL 30175 Venezia (VE) ALUK GROUP SPA 37135 Verona (VR) GIULIANI SERRAMENTI SRL 38063 Avio (TN) GRANDI F. -

Comune Di Oppeano Relazione Tecnica Per La Verifica

Regione Veneto Provincia di Verona COMUNE DI OPPEANO PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN OPPEANO (VR), Via Mozart 15 RELAZIONE TECNICA PER LA VERIFICA DELLA NECESSITA’ DI VINCA Il Proponente: MOZZO SCAVI SRL VIA C. BATTISTI, 51 – SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) Gli Estensori della relazione ING. FILIPPO SQUARCINA ING. FRANCESCO DALLA PIAZZA Sommario 1. Premessa 2 2. La Rete “Natura 2000” 4 3. Normativa di riferimento 6 3.1. Normativa europea 6 3.2. Normativa italiana 7 3.3. Normativa regionale 7 4. Inquadramento generale 9 4.1. Caratteristiche dell’area 9 4.2. Aspetti geologici/geomorfologici/idrogeologici 9 4.3. Presenza di elementi naturali 10 5. Il sito “Palude del Feniletto” (IT3210014) 11 5.1. Aspetti generali 11 5.2. Habitat presenti nel sito 12 5.3. Aspetti faunistici 13 6. Il sito “Sguazzo di Rivalunga” (IT3210019) 14 6.1. Aspetti generali 15 6.2. Habitat presenti nel sito 15 6.3. Aspetti faunistici 15 7. Caratteristiche dell’intervento 17 7.1. Elementi di interferenza 18 8. Valutazione delle potenziali interferenze 20 8.1. Introduzione 20 8.2. Criteri adottati per la valutazione 20 8.3. Valutazione delle possibili interferenze 21 9. Conclusioni 27 Bibliografia 28 Elenco Allegati a. Inquadramento generale - localizzazione siti SIC; b. Schede descrittive (formulario standard) siti SIC IT3210014 e IT3210019; c. Foto area interessata dal progetto. Relazione tecnica pag. 1 1. Premessa Scopo della presente relazione è verificare, con ragionevole certezza, che il progetto proposto dalla società Mozzo in comune di Oppeano non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l’integrità dei siti della Rete Natura 2000 più vicini ed in particolare dei siti IT3210014 “Palude del Feniletto” e IT 3210019 “Sguazzo di Rivalunga”.