Lire Un Extrait

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Algerian War of Independence - France

Joint Crisis: Algerian War of Independence - France JHUMUNC 2017 1 Joint Crisis: Algerian War of Independence - France Topic A: The Grand Ensemble and the Algerian War Topic B: Domestic Challenges and the Challenge to French Identity Overview committee and its legislative board, the The French-Algerian War occurred Algerian cabinet. between 1954-1962, spanning the Fourth and Fifth Republics of France. The war was Parliamentary Procedure not limited to conflict between French For this committee, we will follow colonial authorities and Algerian standard parliamentary procedure. We will nationalists, but also involved civil divide on remain in moderated caucus, unless a the Algerian front between populations of motion for an unmoderated caucus is different cultural backgrounds, religions, motioned and approved. Standard voting and ideologies toward the future of the state. procedure will be observed, and any This committee opens in 1955 and serves as differences regarding procedures will be the managerial body of the French subject to the decision of the chair and dais government, the French Cabinet, with Rene staff. Gustav Coty as the director, who will be represented by the chair. Delegates are responsible for evaluating domestic and Delegate Biographies foreign challenges simultaneously. Part of Maurice Bougrès-Maunoury the committee will revolve around growing Maunoury played an important role resistance in the French colony of Algeria, as the leader in the French Resistance, a while another segment will address the movement to interfere with the Nazi internal challenges faced by the French occupation of France. Following the end of government, which affect the future World War II, Borges served as minister for structure of the government and all of several different seats including defense, France. -

The Federal Republic of Germany and the First Indochina War (1946-1954)

The Federal Republic of Germany and the first Indochina War (1946-1954) Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften der Justus-Liebig-Universität Gießen Erstgutachter: PD. Dr. Detlef Briesen Zweitgutachter: Prof. Dr. Dirk van Laak vorgelegt von Dao Duc Thuan aus Vietnam November 2012 Table of content CHAPTER 1 INTRODUCTION 1 1.1. Background of the first Indochina War 1 1.2. Germany and France under post-war reconstruction 7 1.3. Purposes of study 10 1.4. Sources 16 1.5. Structure of the research 17 CHAPTER 2 VIETNAM FROM 1945 TO 1954 AND THE IMPACTS 22 OF THE DECOLONIZATION IN INDOCHINA ON FRANCE 2.1. Vietnam from 1945 to 1954 22 2.1.1. Historical background 22 2.1.2. Diplomatic strategy and efforts of Ho Chi Minh 24 2.1.3. France’s return to Indochina and the outbreak of the first 28 Indochina War 2.1.4. From a colonial war to an internationalized war 32 2.1.5. Influence of Dien Bien Phu as a signal of French 37 decolonization in Indochina 2.1.6. The Geneva Conference and its echoes 41 2.2. Impacts of the first Indochina War and decolonization in 44 Indochina on France 2.2.1. Impact on French domestic politics 45 2.2.2. Impact on military status 47 2.2.3. Impact on economics 48 2.2.4. Impact on French colonial and foreign policy 52 CHAPTER 3 GERMANY AND FRANCE AFTER WW II TO THE 55 EARLY 1960s 3.1. Europe from the end of WW II till the early 1960s 56 3.2. -

Le Mal Jaune: the Memory of the Indochina War in France, 1954-2006

Le Mal Jaune: The Memory of the Indochina War in France, 1954-2006 by Maura Kathryn Edwards A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of History University of Toronto © Copyright by M. Kathryn Edwards 2010 Le Mal Jaune: The Memory of the Indochina War in France, 1954-2006 Maura Kathryn Edwards Doctor of Philosophy Department of History University of Toronto 2010 Abstract National historical memory in France has often given rise to violent polemic. Controversial episodes of national history, such as the Second World War and Algerian conflict, have attracted considerable attention. Yet despite its obvious importance as a particularly violent war of decolonization and precursor to the Vietnam War, the First Indochina War (1946-54) has largely been ignored. In the context of decolonization and the beginning of the Cold War, however, Indochina offers a unique example of the complex relationship between event, commemoration, and memory. This dissertation examines state commemorations, official and unofficial sites of memory, film and other media representations of the war, and several “flashpoint” events that have elicited particularly heated debates over the legacies of the war. The thematic structure allows me to bring together various vehicles and artefacts of memory, from monuments to commemorative ceremonies to veterans‟ associations, along with less tangible expressions of memory expressed through public debates and film. I also analyze the tangible legacy of colonialism in the metropole: the „repatriate‟ camps that housed primarily French ii citizens of Vietnamese, Lao and Cambodian origin after 1956. This chapter makes an important contribution to the history of immigration to France, which is critical to understanding issues currently facing this multicultural society. -

Platform December 2018.Pdf

ISSN 2347-5242 ²ÕÄyÝþšþ›Å ¡ìy^ùéÂy!¢„þ ¢y!£“þÄ ç ¢‚ßþ,ñ!“þ !î¡ìëû„þ þ™!e„þy ¢®› î¡ìÅ/!m“þ#ëû ¢‚…Äy/ !vþöì¢Áºîû– 2018 ¢Á™y”„þ vþ. îûö웟‰þw ›%öì…yþ™y•Äyëû vþ. ö›ï¢%›# ö‡y¡ì xy[þyîû@ùÌyvþz[þ ¢y!£“þÄ ISSN 2347-5242 ²ÕÄyÝþšþ›Å ¡ìy^ùéÂy!¢„þ ¢y!£“þÄ ç ¢‚ßþ,ñ!“þ !î¡ìëû„þ þ™!e„þy ¢®› î¡ìÅ/!m“þ#ëû ¢‚…Äy/ !vþöì¢Áºîû– 2018 ¢Á™y”„þ vþ. îûö웟‰þw ›%öì…yþ™y•Äyëû vþ. ö›ï¢%›# ö‡y¡ì xy[þyîû@ùÌyvþz[þ ¢y!£“þÄ PLATFORM (A Bi-Lingual Magazine Based on Literature and Culture) ISSN 2347-5242 Editorial Board Advisor : Dr. Sabita Chakraborty Associate Professor of Philosophy Dr. Prasanta Panda Professor, IIT, BHU Editor : Dr. Rameshchandra Mukhopadhyaya Dr. Mousumi Ghosh Board of Editors : Biplab Majee, Poet Dr. Rita De Retired Headmistress Dr. Sumanapal Bhikkhu Editor, Nalanda Published : December, 2018 Postal Address : Flat No A-2, P-85, Kanungo Park, PO: Garia, Kolkata- 700084, W.B., India Mob : 09434214633/09874051926 e-mail:[email protected] [email protected] Published by : Dr. Rameshchandra Mukhopadhyaya on behalf of Underground Sahitya Compose : Nilima Halder Cover Photography : Dominique de Miscault Printed at : Rohini Nandan 19\2 Radhanath Mallik Lane Kolkata - 700012 Facts and opinions in articles/ poems published here are solely the personal statements of respective authors/poets. They are responsible for all contents in their article(s)/ poems including accuracy of the facts, statements, citing resources, and so on. Dear All ... Literature is one of the tools for bringing about harmony and brotherhood between man and man and between one culture and another. -

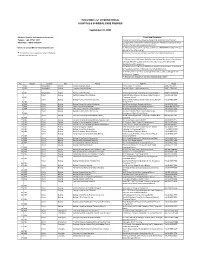

Hospital & Surgical Care Premier Provider List International

PROVIDER LIST INTERNATIONAL HOSPITAL & SURGICAL CARE PREMIER September 24, 2021 24 Hours Helpline International Assistance Terms and Conditions : Telepon : +60 3 7962 1814 1. Only for clients who are using Hospital & Surgical Care Premier Whatsapp : +60 16 686 6284 2. Suggest to contact International Assistance Medical Helpline to check the provider list before seeking treatment Email : [email protected] 3. All hospitals, however, accept cashless for INPATIENT. Kindly refer for details to the attached list ** for another country please contact Helpline 4. Letter of Guarantee will be issued by International Assistance International Assistance 5. Please contact 24 Hours Helpline International Assistance in advance (at least 5 working days) prior to overseas medical treatment for Guarantee Letter issuance. 6. Please contact 24 hours Helpline International Assistance in advance for hospital providers information for Worldwide plan. 7. All Hospitals is base on coverage area due to plan coverage in the 8. Return Of Deposit 9. This list can change at any time without prior notice No Region Country City Name Address Phone 1 ASIA Bangladesh Dhaka United Hospital Limited Plot 15, Road 71, Gulshan +880 2 883 6444 2 ASIA Bangladesh Dhaka Evercare Hospital Dhaka Plot #81, Block E, Bashundhara R/A +8801713064563 3 ASIA Bangladesh Dhaka Family Health Practice Campus of American International School, Roade 2 +88021713396770 China Beijing Raffles Medical Clinic (Beijing) Suite 105 Wing 1 Kunsha Building, No.16 Xinyuanli, +86 10 6462 9112 4 ASIA Chaoyang District China Beijing Beijing New Century Harmony Clinic Block 19 K-01 Harmony Walk, LiYuan Street, Tianzhu +86 10 6456 2599 5 ASIA Shunyi District 6 ASIA China Beijing Beijing Puhua International Hospital No.12 Tiantan Nanli, Dongcheng District +86 10 5715 9610 7 ASIA China Beijing Oasis International Hospital No. -

THOREZ STADE BUFFALO a PARIS LE 27 AVRIL 1952 Maurice THOREZ Secrétaire Général Du Parti Communiste Français E Dimanche 27 Avril, Le Soleil Était Au Rendez-Vous

««■ k-i33i Jacques DUCLOS ' -■/i mWJL T® ce I .^buot/5^ '^DE PAPiS ^Ïl/^XISIV H ommage 8970 THOREZ STADE BUFFALO A PARIS LE 27 AVRIL 1952 Maurice THOREZ Secrétaire Général du Parti Communiste Français E dimanche 27 avril, le soleil était au rendez-vous. Dans le stade Buffalo aux cent drapeaux claquant dans le vent du C printemps, trente mille jeunes, passionnés et attentifs, ont rempli les gradins et la pelouse. Dans le fond, au-dessus de la tribune, un immense portrait de Maurice Thorez souriant domine le stade. C'est vers lui que tout à l'heure les petits garçons et les petites filles se sont élancés, c'est pour lui qu'ils ont lâché les ballons multicolores. C'est vers lui et pour lui que les jeunes gens, les jeunes filles, les sportifs se sont ébranlés en un puissant défilé. Fleurs et drapeaux, drapeaux et portraits, Buffalo vibre. Une immense clameur est montée. Debout, on applaudit longuement. Mais voilà qu'un grand silence succède aux cris et aux chants. Le meeting va commencer. Le meeting commence. Bientôt, en effet, Guy Ducoloné, secrétaire de l'Union de la feunesse Répu blicaine de France, prend la parole. « La présence, dit-il, de dizaines de milliers de jeunes filles et de jeunes gens, entourés de leurs parents et de leurs amis, montre, s'il en était besoin, tout l'amour et toute la confiance dont est entouré le meilleur fils de chez nous, le guide de notre peuple, le secrétaire général du Parti Communiste Français, Maurice Thorez. « Le vélodrome Buffalo est aujourd’hui le rendez-vous des sportifs de la F.S.G.T. -

Brochure Un Cerisier Pour La Paix

UN CERISIER POUR LA PAIX 1968 -1973 : cinq années d’efforts pour la paix au Vietnam, racontées par ceux qui les ont vécues SOMMAIRE P.04 : TRINH NGOC THAÎ P.09 : GASTON VIENS P.11 : GUY POUSSY P.14 : BERNARD & NICOLE DE DUYVER P.16 : MARCEL & JANINE ZAIDNER P.21 : PASCAL LE PHAT TAN P.25 : MADELEINE RIFFAUD P.28 : JANINE RUBIN P.30 : HÉLÈNE LUC P.36 : REMERCIEMENTS Photo de couverture : Le salon des négociations, rue Darthé à Choisy-le-Roi Editorial UN CERISIER POUR LA PAIX uel bonheur humain que celui qui consiste à Q présenter ces témoignages que jʼai moi-même entendus, cʼest donc un commencement par la fin, le commencement et la restitution dʼun grand moment où lʼuniversel croise le particulier avec le sentiment que de tels moments sont rares dans une existence humaine. Cʼest ainsi que tous ces témoignages nous parlent du cerisier de la rue Darthé qui pendant cinq ans a renouvelé ses pétales blancs de paix. Cinq années durant lesquelles toutes et tous ont vécu lʼinstallation de la délégation dans un rapport amical. Pour notre ville qui sʼen souvient encore, ce furent de grandes années politiques et humaines, deux dimensions absolument inséparables et jʼose dire pour les avoir vécues ces années-là, que ces témoignages réveillent des souvenirs de chair. Jʼen frémis encore de ces récits qui disent en humanité des tranches de vie tout simplement humaines, tout simplement politiques, dans la fraternité, dans la solidarité, pour la paix. Témoins de la paix, le Vietnam au coeur, dans une ville de paix, écoutons-les parler. -

Le Combattant 302

REVUE TRIMESTRIELLE SOMMAIRE Editée et réalisée par l’Association des Combattants de l’Union Française, Anciens 03 Editorial du président 13 Le Carnet de l’Association du C.E.F.E.O., Indochine, Madagascar, Corée, Afrique du Nord et autres théâtres national. d’opérations extérieurs. 13 L’ACUF vous informe Directeur-gérant : Alain de LAJUDIE 04 Indochine : Rédacteur en chef : Alain de LAJUDIE 16 Le saviez-vous ? Comité de rédaction : Alain de LAJUDIE A Dien Bien Phu Jean-Claude GAUTIER Jean-Paul LANGUIN Michel LE ROUX 07 Opération Intérieure 19 Photos Rédaction administration : 08 La vie de l’Association 20 L’Acuf a lu pour vous 2, Allées Léon Gambetta 92110 CLICHY-sur-SEINE Tél. 01 42 70 02 17 - Fax 09 67 05 12 84 Courriel : [email protected] LE MAGASIN VOUS PROPOSE Site internet : www.acuf.fr • L’Enjeu (la Bible de l’ACUF) 15,00 € • Autocollant (petit modèle) 0,50 € • Cravate (12,50 € pour les sections) 15,00 € • Brochure Dien Bien Phu 10,00 € • Insigne (grand modèle) 5,00 € • Insigne (petit modèle) 3,50 € • Médaille de l’ACUF (pendante) 25,00 € • Médaille de l’ACUF (vitrine) 30,00 € • Mémorial Indochine 35,00 € • Ecusson en tissu pour veste 4,00 € • Plaque souvenir 53,00 € • Palme 15,00 € • Tape de bouche 30,00 € • Cravate OPEX pour drapeau 56,00 € ATTENTION AUX RÈGLEMENTS PAR CCP : L’ensemble des commandes est à adresser au siège national. Nous vous remercions de bien vouloir les adresser directement au siège national, et donc PERMANENCE en aucun cas aux CCP. En effet, ceux-ci sont Elle est assurée au siège national, dans l’incapacité de nous faire 2, Allées Léon Gambetta - 92110 CLICHY-sur-SEINE connaître l’identité du tireur Tél. -

Tran Thi Hao, Une Jeune Fille Dans La Guerre

98 SEPTEMBRE 2016 - 4 € L’Édito o Chi Minh, l’Oncle Ho, en couverture de première moitié du XXe siècle ; les mémoires de Perspectives, la revue de l’AAFV, de l’amitié Raymonde Dien : un train pas comme les autres, « un Havec le Vietnam, quoi de plus naturel. Ce por- train pour l’Indépendance, la paix et le bonheur ». On trait-collage est l’œuvre de Mustapha Boutadjine, peintre, découvrira un MOOC (FLOT, Formation en ligne ou- affichiste, et designer algérien, artiste engagé que nous re- verte à tous) de grammaire française s’appuyant sur la lit- mercions fraternellement. Vietnam, Algérie, deux guerres térature francophone, dont l’ouvrage de Tran Thi Hao, coloniales, deux peuples en luttes victorieuses pour leur Une jeune fille dans la guerre. Avec l’Agent orange le indépendance nationale, leur liberté. Le 16 mars dernier, passé est toujours présent dans la chair des victimes ; on le comité local de Montreuil de l’AAFV organisait un dé- se rendra au Village de l’Amitié de Van Canh, un hôpital bat sur les enseignements à tirer des guerres coloniales, du et une école. Et nous aurons des nouvelles du soutien de Vietnam, d’Algérie, mais aussi du Cameroun encore au- La Réunion à Tran To Nga. Il est question de la visite of- ÉDITORIAL jourd’hui « curieusement » ignorée par les Français. Ce ficielle du Président François Hollande au Vietnam. Tous numéro 98 de Perspectives en rend compte. Il fut question les amis du Vietnam sont invités à la projection en de l’impact de la révolution vietnamienne et de Dien Bien avant-première du film Trần Văn Khê, passeur de mu- Phu sur les luttes de libération des peuples du monde en- siques de Thuy Tien Ho, et à consulter le Fonds asiatique tier, de cette bataille dont Ferhat Abass a dit qu’elle fut de la médiathèque Melville de Paris XIIIe. -

![Slavica Bruxellensia, 2 | 2009, « Femme(S) » [En Ligne], Mis En Ligne Le 15 Février 2009, Consulté Le 04 Octobre 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/2290/slavica-bruxellensia-2-2009-%C2%AB-femme-s-%C2%BB-en-ligne-mis-en-ligne-le-15-f%C3%A9vrier-2009-consult%C3%A9-le-04-octobre-2020-10532290.webp)

Slavica Bruxellensia, 2 | 2009, « Femme(S) » [En Ligne], Mis En Ligne Le 15 Février 2009, Consulté Le 04 Octobre 2020

Slavica bruxellensia Revue polyphonique de littérature, culture et histoire slaves 2 | 2009 Femme(s) Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/slavica/86 DOI : 10.4000/slavica.86 ISSN : 2034-6395 Éditeur Université libre de Bruxelles - ULB Référence électronique Slavica bruxellensia, 2 | 2009, « Femme(s) » [En ligne], mis en ligne le 15 février 2009, consulté le 04 octobre 2020. URL : http://journals.openedition.org/slavica/86 ; DOI : https://doi.org/10.4000/slavica. 86 Ce document a été généré automatiquement le 4 octobre 2020. Les contenus de Slavica bruxellensia sont mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 France. 1 SOMMAIRE Edito #2 Dorota Walczak Articles Pour la défense de « Tarcza » de Wisława Szymborska Wojciech Tomasik « Anita ! Adorada ! » Femmes fatales et étrangères dans la poésie de Konstantin Baľmont Eric Metz De la princesse de conte de fées à la Reine de Pologne Quelques exemples littéraires de jeux allégoriques Katia Vandenborre Excellensia Savourez Ocalone w tłumaczeniu de Stanisław Barańczak Dorota Walczak Traduction Extraits de Pobeg kumaniki / La Pousse de mûrier sauvage de Lena Eltang Traduction du russe Lena Eltang Entretien Entretien avec Petra Hůlová Sarah Flock et Richard Vacula Recensions Anna Wieczorkiewicz, Apetyt turysty Grzegorz Czerwiński Lenka Procházková, Slunce v ùplňku (Přiběh Jana Palacha) Richard Vacula Ljudmila Ulitskaja, Daniel Stein, interprète Giulia Gigante Slavica bruxellensia, 2 | 2009 2 Ewa Toniak, Olbrzymki. Kobiety i socrealizm Wojciech Tomasik Drugi pored mene. Antologija priča i eseja pisaca Jugoistočne Evrope (anthologie éditée par Ričard Švarc) Pieter Troch Boris Pahor, L’Appel du navire Pauline Fournier Slavica bruxellensia, 2 | 2009 3 Edito #2 Dorota Walczak 1 Wisława Szymborska, lauréate du prix Nobel de Littérature en 1996, commence son poème « Portrait féminin »par ces vers : Il faut qu’elle soit au choix / Qu’elle change de sorte que surtout rien ne change.