Alberto Blest Gana Colección Biografías

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Representación De La Mujer En Martín Rivas (1862) Su Educación Y Su Espacio En Un Siglo De Conflictos Y De Formación Cívica

La representación de la mujer en Martín Rivas (1862) Su educación y su espacio en un siglo de conflictos y de formación cívica Tesis de Maestría de Español y Estudios Latinoamericanos Universidad de Bergen, Noruega Julieta Cecilia Castillo Rivera Candidata número 204673 Bergen, 15 de mayo de 2018 2 ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN 9 II. ALBERTO BLEST GANA 12 2.1 ALBERTO BLEST GANA: EL PADRE DE LA NOVELA CHILENA 12 III. CONTEXTO HISTÓRICO 17 3.1 CONTEXTO HISTÓRICO: UNA NACIÓN EN FORMACIÓN 17 3.2 LA EDUCACIÓN EN CHILE DURANTE EL SIGLO XIX 20 3.2.1 ANTECEDENTES: LA EDUCACIÓN EN CHILE ANTES DE LA INDEPENDENCIA. 21 3.2.2 EDUCACIÓN MASCULINA EN CHILE DURANTE EL SIGLO XIX 23 3.2.3 LA MUJER Y LA EDUCACIÓN CHILENA DECIMONÓNICA 29 IV. MARCO TEÓRICO 35 4.1 EL REALISMO 35 V. MARTÍN RIVAS ANTE LA CRÍTICA 39 5.1 "EL CENTENARIO DE MARTÍN RIVAS", POR RAÚL SILVA CASTRO. 39 5.2 "EL AMOR Y LA REVOLUCIÓN EN MARTÍN RIVAS", POR GUILLERMO ARAYA. 41 5.3 "SIGNIFICACIÓN CONTEXTUAL DE MARTÍN RIVAS, DE ALBERTO BLEST GANA", POR JUAN DURÁN LUZIO. 44 5.4 OTROS ESTUDIOS 48 5.5 INTERPRETACIONES DE TELEVISIÓN DE LA OBRA MARTÍN RIVAS 49 VI. ANÁLISIS DE MARTÍN RIVAS – LA MUJER EN LA NOVELA 53 6.1 BREVE RESUMEN DE LA NOVELA 53 6.2 LAS MUJERES DE LA NOVELA 56 6.2.1 MUJERES DE LAS FAMILIAS ACOMODADAS EN MARTÍN RIVAS 57 6.2.2 MUJERES DE LAS FAMILIAS DE MEDIO PELO 59 6.2.3 OTROS PERSONAJES FEMENINOS 60 6.2.4 LA EDUCACIÓN DE LA MUJER Y SU ESPACIO EN LA NOVELA. -

Gambling in the Mid-Nineteenth-Century Latin American Social Imaginary

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Carolina Digital Repository GAMBLING IN THE MID-NINETEENTH-CENTURY LATIN AMERICAN SOCIAL IMAGINARY Emily Joy Clark A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Romance Studies (Spanish). Chapel Hill 2016 Approved by: Rosa Perelmuter Juan Carlos González Espitia Emilio del Valle Escalante Irene Gómez Castellano John Charles Chasteen © 2016 Emily Joy Clark ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Emily Joy Clark: Gambling in the Mid-Nineteenth-Century Latin American Social Imaginary (Under the direction of Rosa Perelmuter) Economic themes appear in many nineteenth-century Latin American narratives, but the representation of gambling and other forms of speculative capitalist commerce, such as investment, trade, and mining, is a largely unexplored area of critical literary analysis. This dissertation examines the depiction of gambling and other games of chance, as well as financially-speculative endeavors, in eight texts from the mid-nineteenth century throughout Hispanic America, including José Joaquín Fernández de Lizardi’s El Periquillo Sarniento (1816), Eduardo Gutiérrez’s Juan Moreira (1879), Rosario Orrego’s Alberto el jugador (1860), Teresa González de Fanning’s Regina (1886), Gertrudis Gómez de Avellaneda’s Sab (1841), Alberto Blest Gana’s Martín Rivas (1862), José Ramón de Betancourt’s Una feria de la caridad en 183… (1841, 1858), and José Milla’s Los Nazarenos (1867). In the four chapters of the dissertation, I analyze four different perspectives on gambling and its repercussions in society as it applies to gender (Chapters 1 and 2), social class (Chapter 3), and the role of the citizen in post-independence Latin American nation states (Chapter 4). -

Clotario Blest (1899-1990), Catholic Labour Leader in Chile

Clotario Blest (1899-1990), Catholic labour leader in Chile Clotario Blest (1899-1990) (Marcelo Montecino, 1988) Blest, Clotario (1899-1990), Catholic labour leader in Chile, was born on 17 November 1899 at 48 Brasil Street in Santiago de Chile. He was the second of three children of Ricardo Blest Ugarte, an army officer, and Leopoldina Riffo Bustos (d. 1958), a school teacher. Ricardo Blest Ugarte was a first cousin of the writer Alberto Blest Gana, and grandson of the Sligo-born physician William Cunningham Blest (1800-1884), who arrived in Chile in 1823 and founded the first school of medicine in the country. As a child, Clotario Blest, together with his mother, brother and sister, had to survive a difficult life, exacerbated by his father committing suicide at a relatively young age. His eldest brother died in Punta Arenas at the age of twenty-five while on service in the army, and his sister, a nun with the Buen Pastor order, died of tuberculosis in Santiago. The penury of Blest's infancy would strongly influence his life and ideas in the future. Clotario Blest was sent to study at the public school in Almirante Barroso Street and then, with the aid of a scholarship, he entered the Catholic seminary of Los Angeles Custodios in Santiago. This was followed by studies of theology, law and chemistry at the university, together with systematic athletic activity. In 1918, Blest received the first of the minor orders and the following year he was transferred to the seminary of Concepción. However, problems arose with the director, who supported, and demanded his students to support, the political campaigns of the Conservative Party. -

IV. La Unidad De Los Trabajadores, La Unidad De La

CAPÍTULO 4. LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES, LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA (1953 – 1964). LA FUNDACIÓN DE LA CUT: ENCUENTRO Y CONFLICTO ENTRE IZQUIERDAS Y SINDICATOS (155); EL SURGIMIENTO DEL FRENTE DE ACCIÓN POPULAR (FRAP): LA IZQUIERDA MARXISTA COMO MOVIMIENTO POPULAR (161); LA REVUELTA POPULAR DEL 2 DE ABRIL DE 1957 Y LA REUNIFICACIÓN DEL PS (171); LA CANDIDATURA DE ALLENDE EN 1958: LA IZQUIERDA, ACTOR POLÍTICO POPULAR (176); EL IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN CUBANA Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL CONTRA ALESSANDRI (183); EL DEBATE TEÓRICO: LA POLÉMICA DE 1962 ENTRE SOCIALISTAS Y COMUNISTAS (192); LA CAMPAÑA DE 1964 : LA DISPUTA ENTRE DOS “REVOLUCIONES” (199). LA FUNDACIÓN DE LA CUT: ENCUENTRO Y CONFLICTO ENTRE IZQUIERDAS Y SINDICATOS. Los cincuenta son años de crecimiento de la izquierda y de los movimientos populares en Chile y en otros países latinoamericanos. En Bolivia, en 1952, una revolución encabezada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), coalición de oficiales jóvenes, mineros, trabajadores e intelectuales desarrollistas, destruye el Estado oligárquico e inicia un proceso de transformaciones democráticas. Nacionaliza las grandes minas de estaño, principal riqueza del país, establece el derecho a voto universal, aplica una reforma agraria que distribuye la tierra y da lugar a una poderosa organización sindical de obreros y de campesinos. No obstante que esta revolución se detiene a medio camino, el impacto de la insurrección popular victoriosa se instala nuevamente en la imaginación de la izquierda en el continente y en nuestro -

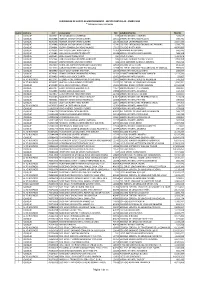

Sector Particular

SUBVENCION DE APOYO AL MANTENIMIENTO - SECTOR PARTICULAR - ENERO 2013 * Valores en pesos corrientes regioncomuna rut sostenedor rbd establecimiento Monto 1 IQUIQUE 2883961 IRIS ALVARADO CONTRERAS 139JARDIN INFANTIL CONEJITO 307,637 1 IQUIQUE 3626948 NORMA JIMENA VARAS GUERRA 12511JARDIN INFANTIL NOCTILUCAS 190,791 1 IQUIQUE 3626948 NORMA JIMENA VARAS GUERRA 12579ESCUELA LATINOAMERICANA 2,827,589 1 IQUIQUE 3626948 NORMA JIMENA VARAS GUERRA 12741COLEGIO LATIONOAMERICANO LAS PARINAS 1,509,770 1 IQUIQUE 3794804 GLORIA ESMERALDA ROJAS MUNOZ 12515COLEGIO ÑUSTA KORI 4,870,085 1 IQUIQUE 4328698 NELLY RUTH SAEZ ARREDONDO 12709ACADEMIA NERUDIANA 660,445 1 IQUIQUE 4725486 ANA MARIA ALMONTE BENNETT 12648JARDIN INFANTIL HAPPY GARDEN 588,368 1 IQUIQUE 5289531 JOSE ALBERTO BAEZ SOZA 134 LICEO ATENEA 1,769,846 1 IQUIQUE 5352564 CARLOS ALFONSO MONTES GONZALEZ 144 COLEGIO IQUIQUE YOUNG SCHOOL 1,783,708 1 IQUIQUE 5359127 OSCAR FERMIN GAJARDO CASTRO 129 LICEO SUPERIOR GABRIELA MISTRAL 794,214 1 IQUIQUE 5584839 SONIA DEL CARMEN MONTANO VALDIVIESO 12559 COLEGIO LITTLE STARS 851,114 1 IQUIQUE 5617555 CARLOS GILBERTO OJANE FUENZALIDA 12698 ESC ESP DE LENGUAJE STA CAROLINA DE MATILLA 999,826 1 IQUIQUE 5800890 GILDA OLGA CORREA SANTANA 12545JARDIN INFANTIL EL LLAMITO 206,034 1 IQUIQUE 6274981 YENNY CRISTINA SAN MARTIN ALFARO 12593 J I SAINT MARGARETH ROSE GARDEN 1,111,580 1 IQUIQUE 6570456 AMICA JULIA LUCIC ZURITA 12661JARDIN INFANTIL PUKARA 59,907 1 ALTO HOSPICIO 6621941 ELIZABETH DEL CARMEN OVIEDO AGUIRRE 12691 JARDIN INFANTIL JESUS DE NAZARETH 546,263 1 ALTO -

University Microfilms International 300 N

INFORMATION TO USERS This reproduction was made from a copy of a document sent to us for microfilming. While the most advanced technology has been used to photograph and reproduce this document, the quality of the reproduction is heavily dependent upon the quality of the material submitted. The following explanation of techniques is provided to help clarify markings or notations which may appear on this reproduction. 1.The sign or “target” for pages apparently lacking from the document photographed is “Missing Page(s)”. If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting through an image and duplicating adjacent pages to assure complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a round black mark, it is an indication of either blurred copy because of movement during exposure, duplicate copy, or copyrighted materials that should not have been filmed. For blurred pages, a good image of the page can be found in the adjacent frame. If copyrighted materials were deleted, a target note will appear listing the pages in the adjacent frame. 3. When a map, drawing or chart, etc., is part of the material being photographed, a definite method of “sectioning” the material has been followed. It is customary to begin filming at the upper left hand corner of a large sheet and to continue from left to right in equal sections with small overlaps. If necessary, sectioning is continued again—beginning below the first row and continuing on until complete. -

Alberto Blest Gana in Paris

Volumen 4 Nº 1 (Enero-Marzo, 2013), pp. 32-43. ALBERTO BLEST GANA IN PARIS ALBERTO BLEST GANA EN PARÍS M.A. Hamish Stewart Stokes Universidad de Playa Ancha Valparaíso – Chile [email protected] FECHA DE RECEPCIÓN: 10 noviembre 2012 – FECHA DE ACEPTACIÓN: 27 noviembre 2012 ABSTRACT Today Alberto Blest Gana is best remembered as one of the most important Chilean authors of the XIXth Century, the creator of such important novels as El Loco Estero and Martin Rivas. Paradoxically, he spent the greater part of his life outside Chile, serving in the diplomatic service of his country. This article examines his diplomatic career as Chilean Minister in Paris which comprised his longest and most important diplomatic posting. KEY WORDS Alberto Blest Gana – Chilean Diplomatic Service – War of the Pacific RESUMEN Hoy se recuerda principalmente a Don Alberto Blest Gana como uno de los novelistas chilenos más importante del siglo XIX, el creador de novelas tan importantes como El Loco Estero y Martin Rivas. Paradojalmente, gran parte de su carrera lo paso fuera de Chila, dedicado al servicio diplomático de su país. El siguiente artículo versa sobre su carrera diplomático como el Ministro Chileno en Paris, lo que fue su puesto diplomático más largo y más importante. PALABRAS CLAVES Alberto Blest Gana – Servicio Diplomático Chileno – Guerra del Pacífico Blest Gana was born in Santiago, Chile May 4, 1830. He was the son of an Irish doctor William Cunningham Blest, who had settled in Chile six or seven years before, and a Chilean woman, María de la Luz Gana y López. -

Degruyter Culture Culture-2021-0005 136..148 ++

Open Cultural Studies 2021; 5: 136–148 Research Article Hernán Pas* From the Newspaper Serial to the Novel (1853–1863): Mediation of the Periodical Press in the Foundation of Alberto Blest Gana’s Narrative Project https://doi.org/10.1515/culture-2021-0005 received October 15, 2020; accepted January 28, 2021 Abstract: Scholarly studies on Alberto Blest Gana have generally disregarded the author’s production prior to his narrative cycle, begun with his novel La aritmética en el amor [Arithmetic in Love](1860), awarded first prize in a literary contest sponsored by the Universidad de Chile. Nonetheless, the canonical cycle of his first narrative period (which includes his famous Martín Rivas and El ideal de un calavera) shares with his earlier fiction the fact that the novels were originally published in the press. Indeed, with the exception of the award-winning novel and Juan de Aria – published in the Aguinaldo of the newspaper El Ferrocarril – all the author’s production from his first narrative period was published in periodical publica- tions, decisive in consolidating his narrative project. This essay analyses the mediation of the periodical press (and its subgenres, such as the folletín [newspaper serial] and the artículo de costumbres [a literary vignette of customs]) in the foundation of Blest Gana’s narrative scheme, contemplating the diversity of his production. The main features of his project were embodied, materially speaking, in the space of the folletín. It was in this space, in short, where the author’s narrative managed to challenge an extended reading public, necessary for the constitution of a national literature. -

Identity Projections in the Accounts of Latin Americans Who Traveled to the United States in the Nineteenth Century

Almanack, Guarulhos, n. 16, p. 39-79, Ago. 2017 http://dx.doi.org/10.1590/2236-463320171602 Latinos versus Anglo-Saxões: projeções identitárias nos relatos de viagem de hispano-americanos pelos Estados Unidos no século XIX Stella Maris Scatena Franco* Universidade de São Paulo São Paulo - São Paulo - Brasil 39 Resumo Este artigo procura analisar aspectos da construção da identidade lati- no-americana no século XIX, defendendo que este processo se apoiou numa oposição entre uma idealizada particularidade que vigoraria en- tre os povos de origem latina, especialmente os hispano-americanos, e uma também imaginada visão sobre o caráter anglo-saxão, que seria marcante entre os estadunidenses. Esta oposição, muito estudada no contexto de finais do século XIX, já estava presente nos primórdios des- te mesmo século, tendo ganho, ao longo do tempo, contornos particu- lares de acordo com os atores e as conjunturas específicas. Os relatos de viagem – principais fontes utilizadas neste artigo - foram fundamentais para a circulação, apropriação e seleção dessas concepções. Palavras-chave Identidades; relatos de viagem; latinos versus anglo-saxões; caráter nacional. * Profa. do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Este trabalho contou com apoio da FAPESP na modalidade Auxílio Regular de Pesquisa, processo nº: 2013/15656-9. As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material são de responsabilidade da autora e não necessariamente refletem a visão da FAPESP. E-mail: [email protected]. Almanack, Guarulhos, -

The Position Oí Peruviano = ¡N Chile =

MINISTRY OF FOREICN AFFAIRS, CHILE INFORMATIONS SECTION The Position oí Peruviano = ¡n Chile = Documentary Evidente disproving the assertions of the Peruvian Government. 19 2 3 THE SOUTH. PACIFIC MAIL O’Higgins 63 VALPARAISO The Position of Peruvians ¡n Chile Perú and the 5th Pan-American Conference The Circular issued by the Chancelleries of Santiago and Lima. The Government and the Press of Perú are continually trying to convince the public mind in the countries of Ame rica and óf Europe that the Chilian authorities treat the Peruvians residing in the territories of Tacna and Arica with a high hand. According to the statements of our Northern neighbours, the line of conduct followed by these authorities leads them, not only to commit acts of hostility against the Peruvian residents in their civic life, but actually to take 4 — measures of expulsión from the territory against them in a violent manner and without the slightest justification. It may be said that this campaign dátes from the time when our country tound itself to be in complete difference of opinión with Perú in respect to the interpretation of Clause 3, of the Treaty that put an end to the W ar of the Pacific, and which was signed in Ancón on October 20th, 1883. Recently, on the occasion of the invitation sent out by the Chiban Chancellery to all the countries of our continent, requesting them to send their representatives respectively to the Fifth Pan-American Conference, to be held in San tiago in March of the current year, Perú again insisted on making these unfounded statements with regard to the conduct observed or prooeedings taken by the Chilian Government towards the Peruvians resident in Tacna and Arica. -

Leitura Sócio-Espacial De El Loco Estero De Alberto Blest Gana

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE LETRAS MODERNAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA, LITERATURAS ESPANHOLA E HISPANO-AMERICANA OLGA REGINA COPOLO REYES A CASA COLONIAL: Leitura sócio-espacial de El Loco Estero de Alberto Blest Gana São Paulo 2009 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE LETRAS MODERNAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA, LITERATURAS ESPANHOLA E HISPANO-AMERICANA A CASA COLONIAL: Leitura sócio-espacial de El Loco Estero de Alberto Blest Gana OLGA REGINA COPOLO REYES Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Língua Espanhola, Literaturas Espanhola e Hispano-americana do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para obtenção do título de Mestre em Letras. Orientadora: Profª Drª Laura Janina Hosiasson São Paulo 2009 Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. Catalogação na Publicação Serviço de Biblioteca e Documentação Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo PCD Reyes, Olga Regina Copolo A casa colonial : leitura sócio-espacial de El loco Estero de Alberto Blest Gana / Olga Regina Copolo Reyes ; orientadora Laura Janina Hosiasson. -- São Paulo, 2009. 153 p. : il. Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-americanas do Departamento de Letras Modernas) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 1. Blest Gana, Alberto 1830-1920. -

Irish Immigrants and Their Arrival in Chile: the Case of Dr William Blest Maybern

Irish Migration Studies in Latin America Irish Immigrants and their Arrival in Chile: The Case of Dr William Blest Maybern By Fabián G. Bustamante Olguín (1) Translated by Edward Walsh Abstract This article includes a first part regarding Irish immigration to Chile during the last century of Spanish colonial rule up to the sporadic arrival of the Irish who left their mark on the newly born Chilean Republic in the nineteenth century. The second part considers the case of Dr William Blest Maybern, founding member and professor at the University of Chile's School of Medicine, who undertook many studies and helped the advancement of science in Chile giving him a notable reputation among his medical peers. flour milling, spinning mills and tanneries. Introduction O’Higgins' desire was to build a modern Irish immigration in Chile did not have the industrial centre and for that reason he sent for numerical significance to compare with other his compatriots (the majority artisans) to waves of migration such as those of the change the allegedly superstitious and pre- Germans in the south, or the Italians and modern mentality of the native inhabitants of British. The Irish arrival in the country was the place with the avowed purpose that the sporadic and happened within a very precise Irish would teach them some trade. To that end context. It was principally the product of he counted on the help of another Irishman, Spanish colonialism, (2) and the expansion of John MacKenna, who would become Governor the informal British Empire in the port city of of Osorno.