Information to Users

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Representación De La Mujer En Martín Rivas (1862) Su Educación Y Su Espacio En Un Siglo De Conflictos Y De Formación Cívica

La representación de la mujer en Martín Rivas (1862) Su educación y su espacio en un siglo de conflictos y de formación cívica Tesis de Maestría de Español y Estudios Latinoamericanos Universidad de Bergen, Noruega Julieta Cecilia Castillo Rivera Candidata número 204673 Bergen, 15 de mayo de 2018 2 ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN 9 II. ALBERTO BLEST GANA 12 2.1 ALBERTO BLEST GANA: EL PADRE DE LA NOVELA CHILENA 12 III. CONTEXTO HISTÓRICO 17 3.1 CONTEXTO HISTÓRICO: UNA NACIÓN EN FORMACIÓN 17 3.2 LA EDUCACIÓN EN CHILE DURANTE EL SIGLO XIX 20 3.2.1 ANTECEDENTES: LA EDUCACIÓN EN CHILE ANTES DE LA INDEPENDENCIA. 21 3.2.2 EDUCACIÓN MASCULINA EN CHILE DURANTE EL SIGLO XIX 23 3.2.3 LA MUJER Y LA EDUCACIÓN CHILENA DECIMONÓNICA 29 IV. MARCO TEÓRICO 35 4.1 EL REALISMO 35 V. MARTÍN RIVAS ANTE LA CRÍTICA 39 5.1 "EL CENTENARIO DE MARTÍN RIVAS", POR RAÚL SILVA CASTRO. 39 5.2 "EL AMOR Y LA REVOLUCIÓN EN MARTÍN RIVAS", POR GUILLERMO ARAYA. 41 5.3 "SIGNIFICACIÓN CONTEXTUAL DE MARTÍN RIVAS, DE ALBERTO BLEST GANA", POR JUAN DURÁN LUZIO. 44 5.4 OTROS ESTUDIOS 48 5.5 INTERPRETACIONES DE TELEVISIÓN DE LA OBRA MARTÍN RIVAS 49 VI. ANÁLISIS DE MARTÍN RIVAS – LA MUJER EN LA NOVELA 53 6.1 BREVE RESUMEN DE LA NOVELA 53 6.2 LAS MUJERES DE LA NOVELA 56 6.2.1 MUJERES DE LAS FAMILIAS ACOMODADAS EN MARTÍN RIVAS 57 6.2.2 MUJERES DE LAS FAMILIAS DE MEDIO PELO 59 6.2.3 OTROS PERSONAJES FEMENINOS 60 6.2.4 LA EDUCACIÓN DE LA MUJER Y SU ESPACIO EN LA NOVELA. -

Alberto Blest Gana Colección Biografías

ALBERTO BLEST GANA COLECCIÓN BIOGRAFÍAS Es propiedad. Derechos reservados. Inscripción N.o 17186. Copyright by Empresa Editora Zig-Z3g, S. A. Santiago de Chile, 1955. EMPRESA EDll'ORA ¿ 1 O - ¿ A G, S. A. SANTIAGO DE CHILE, 1955. RAÚL SILVA CASTRO 7* "f~i mr\ EST 1830-1920 (SEGUNDA EDICIÓN, REFUNDIDA) SI A G PROLOGO DE LA SEGUNDA EDICIÓN L-JA Universidad de Chile abrió concurso pú blico en 1937 para premiar ana biografía de don Alberto Blest Gana que contuviera también un estudio de sus obras literarias. 1:1 libro de que se hace ahora segunda edición fué presentado a ese certamen y obtuvo premio por recomendación del informe que sobre él emitió la comisión designada especialmente por la facultad, de Lilosofia y Ciencias de la Lducacióu. La primera publicación de esta obra fué ordenada también por la Universi dad de Chile, en un abultado volumen, en 191 i. Con esto queda dicho que la edición que tiene ahora el lector cu sus memos ha sido reducida y simplificada; más aún: ha sido j efundida, para dar a la redacción el nuevo estilo que le corresponde por haberse suprimido cu su mayor parte los docu mentos anexos y complementarios que se incluyeron en la ante rior para justificar los asertos del autor en todas aquellas mate rias que se tocaban por primera vez o que se presentaban en ferma diferente a la tradicional. Las reducciones pretenden, todas, en conjunto, aligerar la lectura; el material suprimido puede, sin embargo, ser consultado en la primera edición, que se halla por cierto en todas las bibliotecas públicas. -

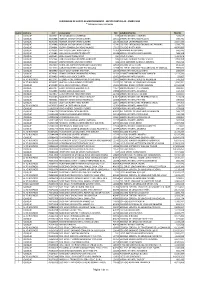

Sector Particular

SUBVENCION DE APOYO AL MANTENIMIENTO - SECTOR PARTICULAR - ENERO 2013 * Valores en pesos corrientes regioncomuna rut sostenedor rbd establecimiento Monto 1 IQUIQUE 2883961 IRIS ALVARADO CONTRERAS 139JARDIN INFANTIL CONEJITO 307,637 1 IQUIQUE 3626948 NORMA JIMENA VARAS GUERRA 12511JARDIN INFANTIL NOCTILUCAS 190,791 1 IQUIQUE 3626948 NORMA JIMENA VARAS GUERRA 12579ESCUELA LATINOAMERICANA 2,827,589 1 IQUIQUE 3626948 NORMA JIMENA VARAS GUERRA 12741COLEGIO LATIONOAMERICANO LAS PARINAS 1,509,770 1 IQUIQUE 3794804 GLORIA ESMERALDA ROJAS MUNOZ 12515COLEGIO ÑUSTA KORI 4,870,085 1 IQUIQUE 4328698 NELLY RUTH SAEZ ARREDONDO 12709ACADEMIA NERUDIANA 660,445 1 IQUIQUE 4725486 ANA MARIA ALMONTE BENNETT 12648JARDIN INFANTIL HAPPY GARDEN 588,368 1 IQUIQUE 5289531 JOSE ALBERTO BAEZ SOZA 134 LICEO ATENEA 1,769,846 1 IQUIQUE 5352564 CARLOS ALFONSO MONTES GONZALEZ 144 COLEGIO IQUIQUE YOUNG SCHOOL 1,783,708 1 IQUIQUE 5359127 OSCAR FERMIN GAJARDO CASTRO 129 LICEO SUPERIOR GABRIELA MISTRAL 794,214 1 IQUIQUE 5584839 SONIA DEL CARMEN MONTANO VALDIVIESO 12559 COLEGIO LITTLE STARS 851,114 1 IQUIQUE 5617555 CARLOS GILBERTO OJANE FUENZALIDA 12698 ESC ESP DE LENGUAJE STA CAROLINA DE MATILLA 999,826 1 IQUIQUE 5800890 GILDA OLGA CORREA SANTANA 12545JARDIN INFANTIL EL LLAMITO 206,034 1 IQUIQUE 6274981 YENNY CRISTINA SAN MARTIN ALFARO 12593 J I SAINT MARGARETH ROSE GARDEN 1,111,580 1 IQUIQUE 6570456 AMICA JULIA LUCIC ZURITA 12661JARDIN INFANTIL PUKARA 59,907 1 ALTO HOSPICIO 6621941 ELIZABETH DEL CARMEN OVIEDO AGUIRRE 12691 JARDIN INFANTIL JESUS DE NAZARETH 546,263 1 ALTO -

Degruyter Culture Culture-2021-0005 136..148 ++

Open Cultural Studies 2021; 5: 136–148 Research Article Hernán Pas* From the Newspaper Serial to the Novel (1853–1863): Mediation of the Periodical Press in the Foundation of Alberto Blest Gana’s Narrative Project https://doi.org/10.1515/culture-2021-0005 received October 15, 2020; accepted January 28, 2021 Abstract: Scholarly studies on Alberto Blest Gana have generally disregarded the author’s production prior to his narrative cycle, begun with his novel La aritmética en el amor [Arithmetic in Love](1860), awarded first prize in a literary contest sponsored by the Universidad de Chile. Nonetheless, the canonical cycle of his first narrative period (which includes his famous Martín Rivas and El ideal de un calavera) shares with his earlier fiction the fact that the novels were originally published in the press. Indeed, with the exception of the award-winning novel and Juan de Aria – published in the Aguinaldo of the newspaper El Ferrocarril – all the author’s production from his first narrative period was published in periodical publica- tions, decisive in consolidating his narrative project. This essay analyses the mediation of the periodical press (and its subgenres, such as the folletín [newspaper serial] and the artículo de costumbres [a literary vignette of customs]) in the foundation of Blest Gana’s narrative scheme, contemplating the diversity of his production. The main features of his project were embodied, materially speaking, in the space of the folletín. It was in this space, in short, where the author’s narrative managed to challenge an extended reading public, necessary for the constitution of a national literature. -

The Position Oí Peruviano = ¡N Chile =

MINISTRY OF FOREICN AFFAIRS, CHILE INFORMATIONS SECTION The Position oí Peruviano = ¡n Chile = Documentary Evidente disproving the assertions of the Peruvian Government. 19 2 3 THE SOUTH. PACIFIC MAIL O’Higgins 63 VALPARAISO The Position of Peruvians ¡n Chile Perú and the 5th Pan-American Conference The Circular issued by the Chancelleries of Santiago and Lima. The Government and the Press of Perú are continually trying to convince the public mind in the countries of Ame rica and óf Europe that the Chilian authorities treat the Peruvians residing in the territories of Tacna and Arica with a high hand. According to the statements of our Northern neighbours, the line of conduct followed by these authorities leads them, not only to commit acts of hostility against the Peruvian residents in their civic life, but actually to take 4 — measures of expulsión from the territory against them in a violent manner and without the slightest justification. It may be said that this campaign dátes from the time when our country tound itself to be in complete difference of opinión with Perú in respect to the interpretation of Clause 3, of the Treaty that put an end to the W ar of the Pacific, and which was signed in Ancón on October 20th, 1883. Recently, on the occasion of the invitation sent out by the Chiban Chancellery to all the countries of our continent, requesting them to send their representatives respectively to the Fifth Pan-American Conference, to be held in San tiago in March of the current year, Perú again insisted on making these unfounded statements with regard to the conduct observed or prooeedings taken by the Chilian Government towards the Peruvians resident in Tacna and Arica. -

Leitura Sócio-Espacial De El Loco Estero De Alberto Blest Gana

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE LETRAS MODERNAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA, LITERATURAS ESPANHOLA E HISPANO-AMERICANA OLGA REGINA COPOLO REYES A CASA COLONIAL: Leitura sócio-espacial de El Loco Estero de Alberto Blest Gana São Paulo 2009 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE LETRAS MODERNAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA, LITERATURAS ESPANHOLA E HISPANO-AMERICANA A CASA COLONIAL: Leitura sócio-espacial de El Loco Estero de Alberto Blest Gana OLGA REGINA COPOLO REYES Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Língua Espanhola, Literaturas Espanhola e Hispano-americana do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para obtenção do título de Mestre em Letras. Orientadora: Profª Drª Laura Janina Hosiasson São Paulo 2009 Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. Catalogação na Publicação Serviço de Biblioteca e Documentação Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo PCD Reyes, Olga Regina Copolo A casa colonial : leitura sócio-espacial de El loco Estero de Alberto Blest Gana / Olga Regina Copolo Reyes ; orientadora Laura Janina Hosiasson. -- São Paulo, 2009. 153 p. : il. Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-americanas do Departamento de Letras Modernas) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 1. Blest Gana, Alberto 1830-1920. -

Irish Immigrants and Their Arrival in Chile: the Case of Dr William Blest Maybern

Irish Migration Studies in Latin America Irish Immigrants and their Arrival in Chile: The Case of Dr William Blest Maybern By Fabián G. Bustamante Olguín (1) Translated by Edward Walsh Abstract This article includes a first part regarding Irish immigration to Chile during the last century of Spanish colonial rule up to the sporadic arrival of the Irish who left their mark on the newly born Chilean Republic in the nineteenth century. The second part considers the case of Dr William Blest Maybern, founding member and professor at the University of Chile's School of Medicine, who undertook many studies and helped the advancement of science in Chile giving him a notable reputation among his medical peers. flour milling, spinning mills and tanneries. Introduction O’Higgins' desire was to build a modern Irish immigration in Chile did not have the industrial centre and for that reason he sent for numerical significance to compare with other his compatriots (the majority artisans) to waves of migration such as those of the change the allegedly superstitious and pre- Germans in the south, or the Italians and modern mentality of the native inhabitants of British. The Irish arrival in the country was the place with the avowed purpose that the sporadic and happened within a very precise Irish would teach them some trade. To that end context. It was principally the product of he counted on the help of another Irishman, Spanish colonialism, (2) and the expansion of John MacKenna, who would become Governor the informal British Empire in the port city of of Osorno. -

The Posiíion of Peruviana = ¡O Chile =

7 ^ MIHISTRY OF FQREiCN AFFAIRS, CHILE INFORMATIONS SECTION The Posiíion of Peruviana = ¡o chile = Docurnentary Evidente disproving the assertions of the Peruvian Government 19 2 3 THE SOUTH PACIFIC MAIL O'Higgins 63 VALPARAISO MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, CHILE INFORMATIONS SECTION The Position oí Peruvians = ¡n Chile = Documentary Evidence disproving the assertions of the Peruvian Government. 1 9 2 3 THE SOUTH PACIFIC MAIL O’Higgins 63 VALPARAISO The Position of Peruvians ¡n Chile Perú and the 5th Pan-American Conference The Circular issued b]) the Chancelleries oj Santiago and Lima. The Government and the Press of Perú are continually trying to convince the public mind in the countries of Ame rica and of Europe that the Chilian authorities treat the Peruvians residing in the territories of Tacna and Arica with a high hand. According to the statements of our Northern neighbours, the fine of conduct followed by these authorities leaas them, not only io commit acts of hostility against the Peruvian residents in their civic life, but actually to take — 4 — measures of expulsión from the territory against them in a violent manner and without the slightest justification. It may be said that this campaign dates from the time when our country tound itself to be in complete difference of opinión with Perú in respect to the interpretation of Clause 3, of the Treaty that put an end to the W ar of the Pacific, and which was signed in Ancón on October 20th, 1883. Recently, on the occasion of the invitation sent out by the Chilian Chancellery to all the countries of our continent, requesting them to send their representatives respectively to the Fifth Pan-American Conference, to be held in San tiago in Marcb of the current year, Perú again insisted on making these unfounded statements with regard to the conduct observed or proceedings taken by the Chilian Government towards the Peruvians resident in Tacna and Arica. -

Revista De Literatura Nº61.P65

V. ÍNDICE DE AUTORES REVISTA CHILENA DE LITERATURA ÍNDICE DE AUTORES Nº 1 1970 – Nº 60 2002 Jeannette García Villavicencio Bibliotecaria Documentalista Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad de Chile ARTÍCULOS • NOTAS • DOCUMENTOS Aedo, María Teresa. Hablar y oír – saber y poder. La poesía de Juana de Ibarbourou desde Las lenguas de diamante hasta Mensajes del escriba. Nº 49 (nov. 1996); p. 47- 64. Aguilera, Francisco. Historia de todas las cosas que han acaecido en el Reino de Chile y de los que lo han gobernado (1536-1575) de Alonso de Góngora Marmolejo. Nº 36 (nov. 1990); p. 105-112. Aguilera, Francisco. Persuasión, retórica y filosofía. Nº 40 (nov. 1992); p. 69-72. Ahumada Peña, Haydeé. Apropiación del espacio americano en “Epitalamio del Prieto Trinidad”. Nº 42 (agos. 1993); p. 7-11. Ahumada Peña, Haydeé; Eduardo Godoy. Un dramaturgo al trasluz: José Ricardo Morales. Nº 60 (abr. 2002); p. 125-137. Ahumada Peña, Haydeé. La galería de mujeres en Coronación entre la diferencia y el estereotipo. Nº 46 (abr. 1995); p. 133-138. Ahumada Peña, Haydeé. El lugar del hombre de Ramón J. Sender, la validación social como vía de acceso a la dignidad humana. Nº 52 (abr. 1998); p. 83-92. Ahumada Peña, Haydeé. El Rey y la Reina, búsqueda y encuentro de la dignidad a través del amor. Nº 37 (abr. 1991); p. 45-66. Alegría, Fernando. La novela chilena del exilio interior. Nº 42 (agos. 1993); p. 13- 19. 222 REVISTA CHILENA DE LITERATURA Nº 61, 2002 Alonso, María Nieves. Análisis de “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”. -

Clotario Blest, La Anef Y La Formación De La Cut

Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Escuela de Derecho. CLOTARIO BLEST, LA ANEF Y LA FORMACIÓN DE LA CUT. Antecedentes para una Historia Sindical (1943-1953). Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. FERNANDO RODRIGO GONZÁLEZ DURÁN. Profesor Guía: Juan Eduardo Vargas Cariola. Santiago. 2009. I Contenido Resumen. ............................................................................................................................ III Presentación. ....................................................................................................................... 1 I. Génesis del Movimiento Laboral Chileno. ................................................................. 12 II. Clase Media y Radicalismo. ........................................................................................ 26 III. La Formación de la ANEF. ......................................................................................... 41 IV. La División del Movimiento Obrero. ......................................................................... 73 V. Inicio del Gobierno de Gabriel González Videla. ..................................................... 91 VI. Renacimiento del Movimiento Gremial. ................................................................. 113 VII. “La Unidad de los gremios”. ................................................................................... 130 VIII. La Unidad de Obreros y Empleados. .................................................................. -

Ana Maria Velasco

ANA MARIA VELASCO CUADERNO No. 6 EDICIONES DE LA FRONTERA LOS ANGELES /CALIFORNIA 1984 LITERATURA CHILENA, creación y crítica INDICE GENERAL P.0 Box 3Oi3, “LITERATURA CHILENA, creación y critica” Hollywood, Californid, 90028 P.O.Box 3013, Hollywood, California 90078, USA. USA. INDICE desde el No. 15 / Enero-Marzo / 1981 DlRECClON COLEGIADA hasta el Guillermo Araya Armando Cassígoli David Valjalo No. 26 / Octubre-Diciembre / 1983 Preparado por Ana Maria Velasco. CON SE JO EDITORIAL LITERATURA Editor, David Valjalo. Jaime Concha / Juan Armando Epple Luis Eyzaguirre / Juan Loveluck Naín Nomez / Miguel Rojas Mix INDICE Grinor Rojo / Víctor M. Valenzuela Sumario ............................ 2 PLASTICA Carta del Editor.. ..................... 3 René Castro I Mario Toral Sumarios Nos. 15 y 16.................. 4 CINE Sumarios Nos. 17 al 22. .................5 Patricio Guzmán Sumarios Nos. 23 al 26. ................. 6 MUSICA Patricio Manns lndice por materias: Poesia .7/ 8 TEATRO ............................. Jorge D íaz Cuento .............................. 9 Novela .............................. 9 COMITE DE SOLIDARIDAD Testimonio .......................... 9 Claudio Arrau, Presidente Fernando Alegría / Nemesio Antúnez Teatro .............................. 10 Carlos Droguett /Juan Pablo Izquierdo Música.. ............................ 10 Miguel Littin / JuanOrrego Salas Roberto Matta Ensayo .............................. 10 Editoriales ........................... 11 David Valjalo, Editor Reseña de libros ...................... 11 Ana María Velasco, -

Special List 329: Chile

special list 329 1 RICHARD C.RAMER Special List 329 Chile 2 RICHARDrichard c. C.RAMER ramer Old and Rare Books 225 east 70th street . suite 12f . new york, n.y. 10021-5217 Email [email protected] . Website www.livroraro.com Telephones (212) 737 0222 and 737 0223 Fax (212) 288 4169 April 22, 2019 Special List 329 Chile Items marked with an asterisk (*) will be shipped from Lisbon. SATISFACTION GUARANTEED: All items are understood to be on approval, and may be returned within a reasonable time for any reason whatsoever. VISITORS BY APPOINTMENT special list 329 3 Special List 329 Chile Regulations for a Military Academy 1. [ACADEMIA MILITAR, Santiago]. Reglamento de la Academia Mili- tar ... [text begins:] Debiendo el Director de la Academia militar someterse al reglamento que por el articulo 3º del decreto de 19 de julio del presente ano ha de servirle de pauta .... [Santiago de Chile]: Imprenta de la Opinion, dated 29 August 1831. 4°, early plain wrappers (soiled, stained). Caption title. Light stains and soiling. In good condition. 33 pp. $500.00 FIRST and ONLY EDITION of these regulations for the second incarnation of the Academia Militar, ancestor of Chile’s present Escuela Militar. They specify admission requirements, a four-year course of study with the content of each course (pp. 17-24) and the exams (pp. 24-28), what the cadets will be doing every hour of every day, and even how often they will shave and change their linen. Also covered are the duties of the director, sub-director, faculty, chaplain, surgeon, bursar, and doorman.