Ficha Da Unidade Curricular (UC)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Titan X Amd 1.2 V4 Ig 20210319

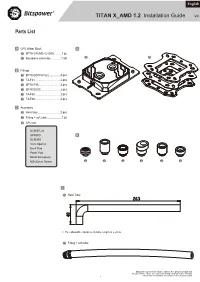

English TITAN X_AMD 1.2 Installation Guide V4 Parts List A CPU Water Block A A-1 BPTA-CPUMS-V2-SKA ..........1 pc A-1 A-2 A-2 Backplane assembly ..............1 set B Fittings B-1 BPTA-DOTFH1622 ...............4 pcs B-2 TA-F61 ...................................2 pcs B-3 BPTA-F95 ..............................2 pcs B-4 BP-RIGOS5 ...........................2 pcs B-5 TA-F60 ..................................2 pcs B-6 TA-F40 ..................................2 pcs C Accessory C-1 Hard tube ..............................2 pcs C-2 Fitting + soft tube ....................1 pc C-3 CPU set SCM3FL20 SPRING B SCM3F6 1mm Spacer Back Pad Paste Pad Metal Backplane M3x32mm Screw B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 C C-1 Hard Tube ※ The allowable variance in tube length is ± 2mm C-2 Fitting + soft tube Bitspower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product. — 1 — I. AMD Motherboard system 54 AMD SOCKET 939 / 754 / 940 IN 48 AMD SOCKET AM4 AMD SOCKET AM3 / AM3+ AMD SOCKET AM2 / AM2+ AMD SOCKET FM1 / FM2+ Bitspower Fan and DRGB RF Remote Controller Hub (Not included) are now available at microcenter.com DRGB PIN on Motherboard or other equipment. 96 90 BPTA-RFCHUB The CPU water block has a DRGB cable, which AMD SOCKET AM4 AMD SOCKET AM3 AM3+ / AMD SOCKET AM2 AM2+ / AMD SOCKET FM1 / FM2+ can be connected to the DRGB extension cable of the radiator fans. Fan and DRGB RF Remote Motherboard Controller Hub (Not included) OUT DRGB LED Do not over-tighten the thumb screws Installation (SCM3FL20). -

System Management BIOS (SMBIOS) Reference 6 Specification

1 2 Document Number: DSP0134 3 Date: 2011-01-26 4 Version: 2.7.1 5 System Management BIOS (SMBIOS) Reference 6 Specification 7 Document Type: Specification 8 Document Status: DMTF Standard 9 Document Language: en-US 10 System Management BIOS (SMBIOS) Reference Specification DSP0134 11 Copyright Notice 12 Copyright © 2000, 2002, 2004–2011 Distributed Management Task Force, Inc. (DMTF). All rights 13 reserved. 14 DMTF is a not-for-profit association of industry members dedicated to promoting enterprise and systems 15 management and interoperability. Members and non-members may reproduce DMTF specifications and 16 documents, provided that correct attribution is given. As DMTF specifications may be revised from time to 17 time, the particular version and release date should always be noted. 18 Implementation of certain elements of this standard or proposed standard may be subject to third party 19 patent rights, including provisional patent rights (herein "patent rights"). DMTF makes no representations 20 to users of the standard as to the existence of such rights, and is not responsible to recognize, disclose, 21 or identify any or all such third party patent right, owners or claimants, nor for any incomplete or 22 inaccurate identification or disclosure of such rights, owners or claimants. DMTF shall have no liability to 23 any party, in any manner or circumstance, under any legal theory whatsoever, for failure to recognize, 24 disclose, or identify any such third party patent rights, or for such party’s reliance on the standard or 25 incorporation -

Family 12H AMD Sempron Processor Product Data Sheet

Family 12h AMD Sempron™ Processor Product Data Sheet Publication # 50321 Revision: 3.00 Issue Date: December 2011 Advanced Micro Devices © 2011 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. The contents of this document are provided in connection with Advanced Micro Devices, Inc. (“AMD”) products. AMD makes no representations or warranties with respect to the accuracy or completeness of the contents of this publication and reserves the right to make changes to specifications and product descriptions at any time without notice. The information contained herein may be of a preliminary or advance nature and is subject to change without notice. No license, whether express, implied, arising by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this publication. Except as set forth in AMD’s Standard Terms and Conditions of Sale, AMD assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to its products including, but not limited to, the implied warranty of merchantability, fitness for a particular purpose, or infringement of any intellectual property right. AMD’s products are not designed, intended, authorized or warranted for use as components in systems intended for surgical implant into the body, or in other applications intended to support or sustain life, or in any other application in which the failure of AMD’s product could create a situation where personal injury, death, or severe property or environmental damage may occur. AMD reserves the right to discontinue or make changes to its products at any time without notice. Trademarks AMD, the AMD Arrow logo, AMD PowerNow!, 3DNow!, AMD Virtualization, AMD-V, Sempron, and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. -

I Processori Amd Trinity

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA __________________________________________________ Facoltà di Ingegneria Corso di laurea in Ingegneria Informatica I PROCESSORI AMD TRINITY Laureando Relatore Luca Marzaro Prof. Sergio Congiu ___________________________________________________________ ANNO ACCADEMICO 2012/2013 ii iii A Giulia, mamma, papà e Diego iv Indice 1. Introduzione 1 1.1 Cenni storici AMD . 1 1.2 Evoluzione del processore: dall' Am386 alle APU Trinity . 2 2. Trinity: Architettura 5 2.1 Introduzione . 5 2.2 Da Llano a Trinity: architettura Piledriver . 6 2.3 Graphics Memory Controller: architettura VLIW4 . 8 2.4 Un nuovo socket: FM2 . 12 3. Specifiche tecniche 15 3.1 Modelli e dati tecnici . 15 3.2 Comparazione con Llano e Intel core i3 . 17 4. Prestazioni 19 4.1 Introduzione . 19 4.2 Applicazioni multimediali . 22 4.3 Calcolo e compressione . 25 4.4 Consumi . 30 5. Considerazioni finali 35 vi INDICE Bibliografia 37 Capitolo 1 Introduzione 1.1 Cenni storici AMD AMD (Advanced Micro Devices) è una multinazionale americana produttrice di semiconduttori la cui sede si trova a Sunnyvale in California. La peculiarità di tale azienda è la produzione di microprocessori, workstation e server, di chip grafici e di chipset. Si classifica seconda al mondo Figura 1.1: Jerry Sanders nella produzione di microprocessori con architettuta x86 dopo Intel. Il primo maggio 1969 Jerry Sanders (vedi Figura 1.1) e sette amici fondano la AMD. Sei anni più tardi, lanciano nel mercato la prima memoria RAM marchiata AMD, la Am9102 e presentano AMD 8080, una variante dell'INTEL 8080 che lancia l'azienda nel mondo dei microprocessori. Dal 1980 AMD si impone come uno dei principali concorrenti di Intel nel mercato dei processori x86- compatibili. -

Communication Theory II

Microprocessor (COM 9323) Lecture 2: Review on Intel Family Ahmed Elnakib, PhD Assistant Professor, Mansoura University, Egypt Feb 17th, 2016 1 Text Book/References Textbook: 1. The Intel Microprocessors, Architecture, Programming and Interfacing, 8th edition, Barry B. Brey, Prentice Hall, 2009 2. Assembly Language for x86 processors, 6th edition, K. R. Irvine, Prentice Hall, 2011 References: 1. Computer Architecture: A Quantitative Approach, 5th edition, J. Hennessy, D. Patterson, Elsevier, 2012. 2. The 80x86 Family, Design, Programming and Interfacing, 3rd edition, Prentice Hall, 2002 3. The 80x86 IBM PC and Compatible Computers, Assembly Language, Design, and Interfacing, 4th edition, M.A. Mazidi and J.G. Mazidi, Prentice Hall, 2003 2 Lecture Objectives 1. Provide an overview of the various 80X86 and Pentium family members 2. Define the contents of the memory system in the personal computer 3. Convert between binary, decimal, and hexadecimal numbers 4. Differentiate and represent numeric and alphabetic information as integers, floating-point, BCD, and ASCII data 5. Understand basic computer terminology (bit, byte, data, real memory system, protected mode memory system, Windows, DOS, I/O) 3 Brief History of the Computers o1946 The first generation of Computer ENIAC (Electrical and Numerical Integrator and Calculator) was started to be used based on the vacuum tube technology, University of Pennsylvania o1970s entire CPU was put in a single chip. (1971 the first microprocessor of Intel 4004 (4-bit data bus and 2300 transistors and 45 instructions) 4 Brief History of the Computers (cont’d) oLate 1970s Intel 8080/85 appeared with 8-bit data bus and 16-bit address bus and used from traffic light controllers to homemade computers (8085: 246 instruction set, RISC*) o1981 First PC was introduced by IBM with Intel 8088 (CISC**: over 20,000 instructions) microprocessor oMotorola emerged with 6800. -

Upgrading and Repairing Pcs, 21St Edition Editor-In-Chief Greg Wiegand Copyright © 2013 by Pearson Education, Inc

Contents at a Glance Introduction 1 1 Development of the PC 5 2 PC Components, Features, and System Design 19 3 Processor Types and Specifications 29 4 Motherboards and Buses 155 5 BIOS 263 UPGRADING 6 Memory 325 7 The ATA/IDE Interface 377 AND 8 Magnetic Storage Principles 439 9 Hard Disk Storage 461 REPAIRING PCs 10 Flash and Removable Storage 507 21st Edition 11 Optical Storage 525 12 Video Hardware 609 13 Audio Hardware 679 14 External I/O Interfaces 703 15 Input Devices 739 16 Internet Connectivity 775 17 Local Area Networking 799 18 Power Supplies 845 19 Building or Upgrading Systems 929 20 PC Diagnostics, Testing, and Maintenance 975 Index 1035 Scott Mueller 800 East 96th Street, Indianapolis, Indiana 46240 Upgrading.indb i 2/15/13 10:33 AM Upgrading and Repairing PCs, 21st Edition Editor-in-Chief Greg Wiegand Copyright © 2013 by Pearson Education, Inc. Acquisitions Editor All rights reserved. No part of this book shall be reproduced, stored in a retrieval Rick Kughen system, or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, Development Editor recording, or otherwise, without written permission from the publisher. No patent Todd Brakke liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. Managing Editor Although every precaution has been taken in the preparation of this book, the Sandra Schroeder publisher and author assume no responsibility for errors or omissions. Nor is any Project Editor liability assumed for damages resulting from the use of the information contained Mandie Frank herein. Copy Editor ISBN-13: 978-0-7897-5000-6 Sheri Cain ISBN-10: 0-7897-5000-7 Indexer Library of Congress Cataloging-in-Publication Data in on file. -

AMD Socket 939/AM2/AM2+/AM3

10318 Bluegrass Parkway Ph: 502-499-0117 Louisville, KY 40299 Fax: 502-499-0981 www.computeroutlet.net Open M-F: 9:30 to 6:00 [email protected] Rev. 08/03/2012 Processors Motherboards Memory AMD Socket 939/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 AMD Socket 754 FP/EDO AMD 3200+ 939 $59 Jetway S755Twin $59 16 M/32M/64M FP/EDO 72 Pin Simm $11/21/49 Socket AM3: Athlon II 250 X2/ 960T X4 $80 / 129 AMD Socket FM1 SDRAM Socket AM3+: FX4100/FX6100/FX8120 $125/165/189 Gigabyte A75M-D2H $99 64/128 MB SDRAM 66 MHz $19/39 Socket FM1: AMD X4-631/A3300/A3650 APU $129/119/129 AM2+(DDR2) 64M/128M/256M/512M SDRAM PC100/133 $10/15/25/45 Intel Socket 775/1055/1056/2011/LGA771 ASRock mAtx A/V/Lan $69 512 MB SDRAM PC100 /133 Ecc/Reg $69 Socket 775:Celeron 430 1.8G $49 AM3(DDR3) DDR1 E6400/E6420/E7500/E8500 $135/139/145/169 Gigabyte M68MT-D3 $69 128/256M/512M/1 G DDR266/333/400 $15/19/29/39 Quad Q8300 $175 Gigabyte GA-880GM-UD2H $105 256M/512M/ 1G (ECC/REG )DDR266/333/400 $35/49/89 Socket 1156 G6950:i3-540/i5-760/i7-950 $119/142/239/315 Biostar A880G+ $69 256M /512M/1G DDR266/333/400 Notebook $20/25/45 Socket 1155: i3-2100/i5-2400/i5-3450/i7-2600/i7-2600k $146/222/219/359/369 Biostar N68S3+ $69 DDR2 Socket 2011: i7- 3820/3930K $344/677 Foxconn A7DA-S 3.0 $119 256M/512M/ 1G/ 2G/4G 400/533/667/800 $10/20/29/39/89 Foxconn M61PMP-K $69 512M/ 1GB /2GB 400/533/667 ECC only $29/39/55 Xeon ASRock N68-VS3 UCC $69 1G/2G/4G ECC/REG or ECC Full Buffered $45/89/159 3065/3110/3430 $199/235/279 MSI 760GM-E51 $99 256M/512M Notebook $10/20 Xeon Dual Core MSI 790X-G45 $129 1G/2G/4G Notebook -

AMD's Early Processor Lines, up to the Hammer Family (Families K8

AMD’s early processor lines, up to the Hammer Family (Families K8 - K10.5h) Dezső Sima October 2018 (Ver. 1.1) Sima Dezső, 2018 AMD’s early processor lines, up to the Hammer Family (Families K8 - K10.5h) • 1. Introduction to AMD’s processor families • 2. AMD’s 32-bit x86 families • 3. Migration of 32-bit ISAs and microarchitectures to 64-bit • 4. Overview of AMD’s K8 – K10.5 (Hammer-based) families • 5. The K8 (Hammer) family • 6. The K10 Barcelona family • 7. The K10.5 Shanghai family • 8. The K10.5 Istambul family • 9. The K10.5-based Magny-Course/Lisbon family • 10. References 1. Introduction to AMD’s processor families 1. Introduction to AMD’s processor families (1) 1. Introduction to AMD’s processor families AMD’s early x86 processor history [1] AMD’s own processors Second sourced processors 1. Introduction to AMD’s processor families (2) Evolution of AMD’s early processors [2] 1. Introduction to AMD’s processor families (3) Historical remarks 1) Beyond x86 processors AMD also designed and marketed two embedded processor families; • the 2900 family of bipolar, 4-bit slice microprocessors (1975-?) used in a number of processors, such as particular DEC 11 family models, and • the 29000 family (29K family) of CMOS, 32-bit embedded microcontrollers (1987-95). In late 1995 AMD cancelled their 29K family development and transferred the related design team to the firm’s K5 effort, in order to focus on x86 processors [3]. 2) Initially, AMD designed the Am386/486 processors that were clones of Intel’s processors. -

Market Intelligence & Consulting Institute

Market Intelligence & Consulting Institute http://www.marketresearch.com/Market Intelligence- v3289/ Publisher Sample Phone: 800.298.5699 (US) or +1.240.747.3093 or +1.240.747.3093 (Int'l) Hours: Monday - Thursday: 5:30am - 6:30pm EST Fridays: 5:30am - 5:30pm EST Sample Computing Worldwide Desktop PC Forecast, 2015 - 2019 Worldwide PC Shipment Volume, 2012- 2019 Worldwide PC Shipment Volume, 1Q 2013- 4Q 2015 Worldwide Desktop PC Shipment Volume, 2012 - 2019 Worldwide PC Shipment Volume, 1Q 2013- 4Q 2015 Worldwide Desktop PC Shipment Volume by Region, 2008 - 2015 Worldwide Desktop PC Shipment Volume Share by Region, 2008 - 2015 Worldwide Desktop PC Shipment Volume by CPU Connector Type, 1Q 2013 - 2Q 2015 Worldwide Desktop PC Shipment Volume Share by CPU Connector Type, 1Q 2013 - 2Q 2015 Worldwide AIO PC / Worldwide Desktop PC Shipment Volume Ratio, 2012 - 2019 Worldwide Motherboard / Worldwide Desktop PC Shipment Volume Ratio, 2012 - 2019 Intelligence Insight Scope&Definitions By Chris Wei Document Code: PCSTL14041501 Publication Date: May 2015 Check out MIC on the Internet! http://mic.iii.org.tw © Copyright 2015 Market Intelligence & Consulting Institute The content herein represents our analysis of information generally available to the public or communicated to us by knowledgeable individuals or companies, but is not guaranteed as to its accuracy or completeness. Worldwide Desktop PC Forecast Shipment Volume Back to Index Worldwide PC Shipment Volume, 2012- 2019 Unit: Thousand 2012 2013 2014 2015(e) 2016(f) 2017(f) 2018(f) 2019(f) Shipment -

SMBIOS Specification

1 2 Document Identifier: DSP0134 3 Date: 2019-10-31 4 Version: 3.4.0a 5 System Management BIOS (SMBIOS) Reference 6 Specification Information for Work-in-Progress version: IMPORTANT: This document is not a standard. It does not necessarily reflect the views of the DMTF or its members. Because this document is a Work in Progress, this document may still change, perhaps profoundly and without notice. This document is available for public review and comment until superseded. Provide any comments through the DMTF Feedback Portal: http://www.dmtf.org/standards/feedback 7 Supersedes: 3.3.0 8 Document Class: Normative 9 Document Status: Work in Progress 10 Document Language: en-US 11 System Management BIOS (SMBIOS) Reference Specification DSP0134 12 Copyright Notice 13 Copyright © 2000, 2002, 2004–2019 DMTF. All rights reserved. 14 DMTF is a not-for-profit association of industry members dedicated to promoting enterprise and systems 15 management and interoperability. Members and non-members may reproduce DMTF specifications and 16 documents, provided that correct attribution is given. As DMTF specifications may be revised from time to 17 time, the particular version and release date should always be noted. 18 Implementation of certain elements of this standard or proposed standard may be subject to third party 19 patent rights, including provisional patent rights (herein "patent rights"). DMTF makes no representations 20 to users of the standard as to the existence of such rights, and is not responsible to recognize, disclose, 21 or identify any or all such third party patent right, owners or claimants, nor for any incomplete or 22 inaccurate identification or disclosure of such rights, owners or claimants. -

Lista Sockets.Xlsx

Data de Processadores Socket Número de pinos lançamento compatíveis Socket 0 168 1989 486 DX 486 DX 486 DX2 Socket 1 169 ND 486 SX 486 SX2 486 DX 486 DX2 486 SX Socket 2 238 ND 486 SX2 Pentium Overdrive 486 DX 486 DX2 486 DX4 486 SX Socket 3 237 ND 486 SX2 Pentium Overdrive 5x86 Socket 4 273 março de 1993 Pentium-60 e Pentium-66 Pentium-75 até o Pentium- Socket 5 320 março de 1994 120 486 DX 486 DX2 486 DX4 Socket 6 235 nunca lançado 486 SX 486 SX2 Pentium Overdrive 5x86 Socket 463 463 1994 Nx586 Pentium-75 até o Pentium- 200 Pentium MMX K5 Socket 7 321 junho de 1995 K6 6x86 6x86MX MII Slot 1 Pentium II SC242 Pentium III (Cartucho) 242 maio de 1997 Celeron SEPP (Cartucho) K6-2 Socket Super 7 321 maio de 1998 K6-III Celeron (Socket 370) Pentium III FC-PGA Socket 370 370 agosto de 1998 Cyrix III C3 Slot A 242 junho de 1999 Athlon (Cartucho) Socket 462 Athlon (Socket 462) Socket A Athlon XP 453 junho de 2000 Athlon MP Duron Sempron (Socket 462) Socket 423 423 novembro de 2000 Pentium 4 (Socket 423) PGA423 Socket 478 Pentium 4 (Socket 478) mPGA478B Celeron (Socket 478) 478 agosto de 2001 Celeron D (Socket 478) Pentium 4 Extreme Edition (Socket 478) Athlon 64 (Socket 754) Socket 754 754 setembro de 2003 Sempron (Socket 754) Socket 940 940 setembro de 2003 Athlon 64 FX (Socket 940) Athlon 64 (Socket 939) Athlon 64 FX (Socket 939) Socket 939 939 junho de 2004 Athlon 64 X2 (Socket 939) Sempron (Socket 939) LGA775 Pentium 4 (LGA775) Pentium 4 Extreme Edition Socket T (LGA775) Pentium D Pentium Extreme Edition Celeron D (LGA 775) 775 agosto de -

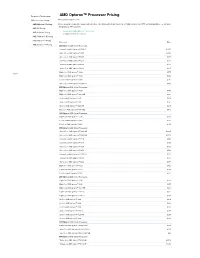

AMD Opteron\231 Processor Pricing

Products & Technologies AMD Opteron™ Processor Pricing AMD Processor Pricing Effective December 4, 2012 AMD Opteron™ Pricing Prices below are subject to change without notice. This listing reflects pricing for direct AMD customers in 1000-unit tray quantities, except when designated as PIB quantities. AMD FX Pricing Shop for all AMD Opteron™ Processors AMD A-Series Pricing Compare Server Processors AMD Phenom™ II Pricing AMD Athlon™ II Pricing Processor Price AMD Sempron™ Pricing AMD Opteron 6300 Series Processors Sixteen-Core AMD Opteron™ 6386 SE $1,392 Sixteen-Core AMD Opteron™ 6380 $1,088 Sixteen-Core AMD Opteron™ 6378 $867 Sixteen-Core AMD Opteron™ 6376 $703 Twelve-Core AMD Opteron™ 6348 $575 Twelve-Core AMD Opteron™ 6344 $415 Eight-Core AMD Opteron™ 6328 $575 Share Eight-Core AMD Opteron™ 6320 $293 Four-Core AMD Opteron™ 6308 $501 Sixteen-Core AMD Opteron™ 6366 HE $575 AMD Opteron 4300 Series Processors Eight-Core AMD Opteron™ 4386 $348 Eight-Core AMD Opteron™ 4376 HE $501 Six-Core AMD Opteron™ 4340 $348 Six-Core AMD Opteron™ 4334 $191 Six-Core AMD Opteron™ 4332 HE $415 Four-Core AMD Opteron™ 4310 EE $415 AMD Opteron 3300 Series Processors Eight-Core AMD Opteron™ 3380 $229 Four-Core AMD Opteron™ 3350 $125 Four-Core AMD Opteron™ 3320 $174 AMD Opteron 6200 Series Processors Sixteen-Core AMD Opteron™ 6284 SE $1265 Sixteen-Core AMD Opteron™ 6282 SE $1,019 Sixteen-Core AMD Opteron™ 6278 $989 Sixteen-Core AMD Opteron™ 6276 $788 Sixteen-Core AMD Opteron™ 6274 $639 Sixteen-Core AMD Opteron™ 6272 $523 Sixteen-Core AMD Opteron™ 6262 HE $523