SKINHEADS – Diskrepanzen Einer Subkultur

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Various the Trojan Skinhead Reggae Collection Mp3, Flac, Wma

Various The Trojan Skinhead Reggae Collection mp3, flac, wma DOWNLOAD LINKS (Clickable) Genre: Reggae Album: The Trojan Skinhead Reggae Collection Country: Europe Released: 2009 Style: Reggae MP3 version RAR size: 1239 mb FLAC version RAR size: 1530 mb WMA version RAR size: 1737 mb Rating: 4.2 Votes: 227 Other Formats: MIDI APE FLAC MP4 AUD MMF MP1 Tracklist Hide Credits Skinhead Train 1-1 –The Charmers 2:40 Producer – Lloyd CharmersWritten-By – Charmers* Hee Cup 1-2 –Sir Harry 2:14 Producer – Edward 'Bunny' Lee*Written-By – Unknown Artist –King Cannon (Karl Overproof (aka Little Darlin') 1-3 2:41 Bryan)* Producer – Lynford AndersonWritten-By – Williams* Copy Cat 1-4 –Derrick Morgan 2:38 Producer – Leslie KongWritten-By – Morgan* The Law 1-5 –Andy Capp 2:17 Producer – Lynford AndersonWritten-By – Lee*, Anderson* Soul Call 1-6 –The Soul Rhythms 2:57 Producer – J. Sinclair*Written-By – Bryan* Music Street 1-7 –The Harmonians* 1:59 Producer – Edward 'Bunny' Lee*Written-By – Lee* V Rocket 1-8 –The Fabion Producer – Albert Gene Murphy*Written-By – Albert George 2:37 Murphy What Am I To Do 1-9 –Tony Scott 3:15 Producer – Tony Scott Written-By – Scott* Spread Your Bed 1-10 –The Versatiles 2:17 Written-By – Byles* John Public (Tom Hark) 1-11 –The Dynamites 2:13 Producer – Clancy EcclesWritten-By – Bopape* Casa Boo Boo 1-12 –Cool Sticky* Producer – 'Prince' Tony Robinson*Written-By – Unknown 2:33 Artist Smile (My Baby) 1-13 –The Tennors 2:57 Producer – Albert George MurphyWritten-By – Murphy* Zapatoo The Tiger 1-14 –Roland Alphonso 2:38 Producer -

C Light at M-21 and Bowes Road Debated

2S( Wednesday, April 28,1993 Volume 17, Issue 24 Lowell Area Readers Since 1893 c light at M-21 and Bowes Road debated Michigan Senators honor Improvements must be made Earth Day at the Capitol before State will fund project The City of Lowell and The second part to the in- candidate for a light signal. Lowell and VcrgennesTown- tersection scenario is that In defining how much vol- ship Planning Commissions before the State will consider ume is needed to warrant a determined back in August, a traffic light for that intersec- light, Rasch said 100-200 that the realigning of the M- tion, improvements to the cars an hour for an eight-hour 21, Bowes and AldcnNash intersection will have to be day is necessary. intersection would be a top made. "Many times it is argued a priority because of increased One of the key elements in light is needed at a shopping traffic caused by the new determining if a light is mall, however, traffic at those high school and continued neccessary will be trafic vol- locations is often just for a resident ia i deve lopme nt. ume. "We have to justify from couple hours a day and ex- How quickly this project a volume standpoint that there tended over an eight-hour is expedited may depend is a sustained amount of traf- period." greatly on how much of it the fic coming off the side street The study would also look City of Lowell is willing to over an eight hour period to at a possiblity of a dasher, a )iund. -

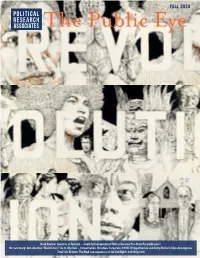

The Public Eye Fall 2020 1.Pdf

FALL 2020 The Public Eye Book Review: Spectres of Fascism • Could Anti-Government Militias Become Pro-State Paramilitaries? No Sanctuary: Anti-Abortion “Abolitionists” Go to City Hall • Conservative, Christian, Corporate: COVID-19 Opportunism and Betsy DeVos’s Education Agenda FALL 2020 Total Life Reform: The Real Consequences of the Far Right’s Self-Help Grift editor’s letter We’re closing this issue of The Public Eye on the eve of Election Day. Whatever this week THE PUBLIC EYE will bring, Political Research Associates will continue to bring sharp, relevant analysis and QUARTERLY insight to the trends shaping our country and world. PUBLISHER In our book review (pg. 3) this issue, Matthew N. Lyons reads Spectres of Fascism, a Tarso Luís Ramos collection of essays considering the rise of right-wing authoritarian and populist move- EDITOR ments across the world, from the U.S. and Hungary to India and the Philippines. “One Kathryn Joyce of the challenges in trying to understand fascism is that it touches on so many different COVER ART aspects of human experience,” writes Lyons, “from the brutality of mass imprisonment Shea Justice and killing to the pageantry of a political rally; from the calculations of geopolitics to the PRINTING intimacies of family life.” Park Press Printers In a piece encompassing original data research, “Could Anti-Government Militias Become Pro-State Paramilitaries?” (pg. 5), Jaclyn Fox and Carolyn Gallaher look at the The Public Eye is published by concerning possibility of overlap and collaboration between various sectors on the far- Political Research Associates right and the Trump administration. -

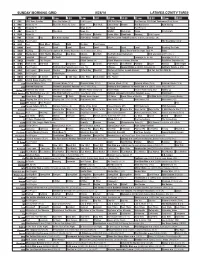

Sunday Morning Grid 8/28/16 Latimes.Com/Tv Times

SUNDAY MORNING GRID 8/28/16 LATIMES.COM/TV TIMES 7 am 7:30 8 am 8:30 9 am 9:30 10 am 10:30 11 am 11:30 12 pm 12:30 2 CBS CBS News Sunday Face the Nation (N) Paid Program PBR Bull Riding The Barclays 2016 Golf Tournament Final Round. 4 NBC News (N) Å Meet the Press (N) (TVG) News Ruff-Ruff, Chica Show Noodle Red Bull Series Auto Racing 5 CW News (N) Å News (N) Å In Touch Paid Program 7 ABC News (N) Å This Week News (N) Wildlife Rock-Park Tennis 2016 LLWS 9 KCAL News (N) Joel Osteen Schuller Pastor Mike Woodlands Amazing Paid Program 11 FOX In Touch Paid Fox News Sunday FOX College Football NFL Preseason Football Chargers at Minnesota Vikings. (N) 13 MyNet Paid Program The Dead Zone ››› 18 KSCI Paid Mom Mkver Church Faith Dr. John Paid Program 22 KWHY Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Breaking The Code 24 KVCR Healing The Forever Wisdom of Dr. Wayne Dyer Tribute to Dr. Wayne Dyer. (TVG) Super Brain With Dr. Rudy Tanzi Å Yakov 28 KCET Wunderkind 1001 Nights Bug Bites Bug Bites Edisons Biz Kid$ The Truth About Retirement ADD and Loving It?! (TVG) Å 30 ION Jeremiah Youssef In Touch Leverage Å Leverage Å Leverage The Toy Job. Leverage (TV14) Å 34 KMEX Conexión Paid Program Fútbol Central (N) Fútbol Mexicano Primera División República Deportiva (N) 40 KTBN Walk in the Win Walk Prince Carpenter Jesse In Touch PowerPoint It Is Written Pathway Super Kelinda John Hagee 46 KFTR Paid Program Formula One Racing Belgian Grand Prix. -

Diplomová Práce Kořeny a Vývojové Trendy Hnutí Skinheads V 80. a 90

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav hospodářských a sociálních dějin Diplomová práce David Řeřicha Kořeny a vývojové trendy hnutí Skinheads v 80. a 90. letech 20. století Roots and Development of the Skinhead Movement in the 1980s and 1990s Praha 2011 Vedoucí diplomové práce: PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. 1 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat vedoucímu mé diplomové práce PhDr. et JUDr. Jakubu Rákosníkovi, Ph.D. za jeho pomoc při vzniku této práce. Bez jeho konzultací by to nebylo možné. 2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně, že jsem řádně citoval všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, dne 25. 7. 2011 3 Anotace Tato práce se zaměřuje na problematiku subkultury skinheads v tehdejším Československu a sleduje kořeny a vývojové trendy, kterými se vyvíjela, zejména v souvislosti se společenskými změnami po roce 1989. Pokouší se objasnit profilaci jednotlivých proudů, charakterizovat její sociální a kulturní pozice. V neposlední řadě se zabývá vztahy a chápáním této subkultury většinovou společností. This work focuses on the issue of the skinhead subculture in the former Czechoslovakia and monitors roots and developments, which are developed, especially in relation to social changes after 1989. Attempts to clarify the profiles of individual streams, characterized by its social and cultural positions. Finally, it deals with relationships and understandings of the subculture -

ウィークエンド サンシャイン Playlist Archive Dj:ピーター

ウィークエンド サンシャイン PLAYLIST ARCHIVE DJ:ピーター・バラカン 2013 年 8 月 3 日放送 01. After Midnight / J.J. Cale // Naturally 02. Sound The Alarm / Booker T. feat. Mayer Hawthorne // Sound The Alarm 03. Austin City Blues / Booker T. feat Gary Clark Jr. // Sound The Alarm 04. My Bank Account Is Gone / 細野晴臣 // Heavenly Music 05. 16 トン / フランク永井 // フランク永井 06. Sixteen Tons / Johnnie Taylor // Sweet Dreams: Where Country Meets Soul Vol. 2 07. Sixteen Tons / Ben Sidran // Don't Cry For No Hipster 08. Everybody Cryin' Mercy / Georgie Fame // The Blues And Me 09. Melancolie / Rokia Traore // Beautiful Africa 10. Beautiful Africa / Rokia Traore // Beautiful Africa 11. Joshua / Bobby McFerrin // Spirityouall 12. Glory / Bobby McFerrin And Esperanza Spalding // Spirityouall 13. Can You Get To That / Mavis Staples // One True Vine 14. I Like The Things About Me / Mavis Staples // One True Vine 15. When Will We B Paid ? / Prince with Angie Stone // single (B-side) 16. Last Bookstore In Town / Graham Parker & The Rumour // Three Chords Good 17. Long Emotional Ride / Graham Parker & The Rumour // Three Chords Good 2013 年 8 月 10 日放送 Sunshine Music Festival 2013 (Part 1) 01. Philly Dog / The Markeys // Back To Back 02. After Midnight / J.J. Cale // Live 03. It's My Own Fault Baby / B.B. King & Bobby Bland // Together For The First Time...Live 04. Woke Up This Morning / Otis Rush // All Your Love I Miss Loving - Live At The Wise Fools Pub Chicago 05. Soul Theme / King Curtis // Live At Smalls Paradise 06. Let Me Down Easy / Bettye LaVette // Let Me Down Easy In Concert 07. -

Skinheads : Du Reggae Au Rock Against Communism Skinheads, from Reggae to RAC

Volume ! La revue des musiques populaires 9 : 1 | 2012 Contre-cultures n°1 Skinheads : du reggae au Rock Against Communism Skinheads, from Reggae to RAC Gildas Lescop Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/volume/2963 DOI : 10.4000/volume.2963 ISSN : 1950-568X Édition imprimée Date de publication : 15 septembre 2012 Pagination : 129-149 ISBN : 978-2-913169-32-6 ISSN : 1634-5495 Référence électronique Gildas Lescop, « Skinheads : du reggae au Rock Against Communism », Volume ! [En ligne], 9 : 1 | 2012, mis en ligne le 15 juin 2014, consulté le 10 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/ volume/2963 ; DOI : https://doi.org/10.4000/volume.2963 L'auteur & les Éd. Mélanie Seteun 129 Skinheads : du reggae au Rock Against Communism D’une contre-culture à une « contre-contre culture » sous influence musicale par Gildas Lescop Université de Picardie Jules Verne Résumé : Parmi toutes les subcultures s’étant succédées Abstract : Among the various subcultures that developed en Angleterre depuis les années 1950, les skinheads o"rent, in England after World War II, skinheads took quite an semble t-il, un parcours bien singulier : apparaissant dans unusual path: while they were originally associated with les années 1960 comme de jeunes fans de reggae, ils feront reggae music in the 960’s, they en1ded up listening to hate #gure à la #n des années 1980 de dangereux néo-nazis rock, and following a dangerous neo-Nazi ideology and adeptes d’un rock haineux. ethos. How did this working-class counterculture, which Comment, selon -

A Glossary of Northwest Acronyms and Terms

A Glossary of Northwest Acronyms and Terms A Mighty Fortress Is Our God - Christian hymn originally written in German by Martin Luther. The national anthem of the Northwest American Republic. ASU - Active Service Unit. The basic building block of the NVA paramilitary structure. Generally speaking, an active service unit was any team or affinity group of Northwest Volunteers engaged in armed struggle against the United States government. The largest active service units during the War of Independence were the Flying Columns (q.v.) that moved across the countryside in open insurrection. These could sometimes number as many as 75 or even 100 men. More usual was the urban team or crew ranging from four or five to no more than a dozen Volunteers. After a unit grew larger than seven or eight people, the logistics of movement and supply and also the risk of betrayal reached unacceptably high levels, and the cell would divide in two with each half going its separate way. Command and coordination between the units was often tenuous at best. The success and survival of an active service unit was often a matter of the old Viking adage: “Luck often enough will save a man. if his courage hold.” Aztlan - A semi-autonomous province of Mexico consisting of the old American states of southern and western Texas. Arizona. New Mexico. Utah, parts of Colorado, and southern California below a line roughly parallel with the Mountain Gate border post. BATF - Alcohol, Tobacco, and Firearms division of the United States Treasury Department. Used by the government in Washington D. -

EINZELHANDEL NEUHEITEN-KATALOG NR. 110 RINSCHEWEG 26 IRIE RECORDS GMBH (CD/LP/10" & 12"/7"/Dvds/BÜCHER) D-48159 MÜNSTER KONTO NR

IRIE RECORDS GMBH IRIE RECORDS GMBH BANKVERBINDUNGEN: EINZELHANDEL NEUHEITEN-KATALOG NR. 110 RINSCHEWEG 26 IRIE RECORDS GMBH (CD/LP/10" & 12"/7"/DVDs/BÜCHER) D-48159 MÜNSTER KONTO NR. 31360-469, BLZ 440 100 46 (VOM 30.03.2002 BIS 27.04.2002) GERMANY POSTBANK NL DORTMUND TEL. 0251-45106 KONTO NR. 35 60 55, BLZ 400 501 50 SCHUTZGEBÜHR: 1,- EUR (+ PORTO) FAX. 0251-42675 SPARKASSE MÜNSTERLAND OST EMAIL: [email protected] HOMEPAGE: www.irie-records.de GESCHÄFTSFÜHRER: K.E. WEISS/SITZ: MÜNSTER/HRB 3638 ______________________________________________________________________________________________________________ IRIE RECORDS GMBH: DISTRIBUTION - WHOLESALE - RETAIL - MAIL ORDER - SHOP - YOUR SPECIALIST IN REGGAE & SKA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GESCHÄFTSZEITEN: MONTAG/DIENSTAG/MITTWOCH/DONNERSTAG/FREITAG 13 – 19 UHR; SAMSTAG 12 – 16 UHR ______________________________________________________________________________________________________________ *** CDs *** ALPHA BLONDY...................... MERCI (12 NEW TRACKS!)........ EMI............ (FRA) (01/02). 18.99EUR HORACE ANDY....................... ZION GATE (16 TRACKS)......... CULTURE PRESS.. (FRA) (--/02). 18.99EUR ANTHONY B......................... LIVE ON THE BATTLEFIELD (2CD). JAHMIN'........ (FRA) (01/02). 21.49EUR LIVE MIKE BROOKS....................... BOOK OF REVELATION............ NOCTURNE....... (FRA) (--/01). 16.85EUR BURNING SPEAR..................... LIVE AT MONTREUX JAZZ F.. 2001 NOCTURNE/BURNIN -

In the Shadow of the Moon 2007 PG 109 Minutes David Sington And

In the Shadow of the Moon 2007 PG 109 minutes David Sington and Christopher Riley's acclaimed documentary reveals the history of the Apollo space program through interviews with the brave astronauts who lived through a paradigm-shifting chapter in world history. Devoted to President John F. Kennedy's goal of sending a man to the moon, the NASA project pushed the envelope of what was humanly possible. But the program also experienced several failures, one of which resulted in tragedy. Man on Wire 2008 PG-13 94 minutes Philippe Petit captured the world's attention in 1974 when he successfully walked across a high wire between New York's Twin Towers. This Oscar winner for Best Documentary explores the preparations that went into the stunt as well as the event and its aftermath. Obsessed with the towers even before they were fully constructed, Petit sneaked into the buildings several times to determine the equipment he needed to accomplish his daring feat. American Experience: Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple 2006 NR 86 minutes How could one man -- Peoples Temple leader Jim Jones -- persuade 900 people to commit mass suicide by drinking cyanide-laced Kool-Aid in the jungles of Guyana? This penetrating portrait of the demented preacher attempts to answer that question. Using never- before-seen footage and audio accounts of two Jonestown survivors, documentarian Stanley Nelson paints a chilling picture of a social experiment gone horribly awry. When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts 2006 TV-MA 3 discs Spike Lee commemorates the people of New Orleans with a four-hour epic documentary that not only recounts the events of late August 2005 but asks why they unfolded the way they did in the first place. -

{Download PDF} Skinhead Ebook, Epub

SKINHEAD PDF, EPUB, EBOOK Richard Allen | 220 pages | 03 Dec 2015 | Dean Street Press | 9781911095415 | English | Salisbury, United Kingdom Racist Skinhead | Southern Poverty Law Center Skinheads will live on as long as there fat cats in power who don't give a sh t about the youth of today. With your intolerance, you're no better than the very nazis and supremacists you ridicule. Open up your eyes before a real skinhead opens up your skull, free of charge We've just got violence in our minds" The Last Resort. Skinheads first started to appear durring the late 60's in England. Skinheads were an off shoot to the mods and football soccer holligans called " boot boys ". Fred Perry polo shirts are also very popular with skinheads as are V neck sweaters and vests. With the punk scene in the 70's came a rebirth of the skins allthough this time the look was exageated a bit, boots were higher and bleached jeans and combat fatigues could be seen worn by the new breed. During this time a right wing political group known as the National Front NF started using skinheads as pawns polititians both right and left have tried using the scene for their own gain. Shortly a new breed of punk music was born thanks to bands like the cockney rejects, this music was called "OI! Today there seems to be a new trend of extreme left wing skins, redskins, communist,socialist,anarchist, who seem to be being used by politics yet again, most however grow up and realize extremist politics are a no win game. -

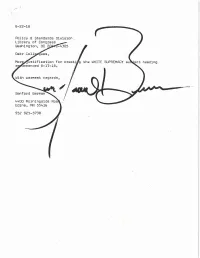

More Ustification Fur Creatifg the WHITE SUPREMACY Su Ect Heading Mmended 8-17-18. with Warmest Regards, Sanford Berman 4400

8-22-18 Policy & Standards Division Library of Congress Washington, DC 21 -4305 Dear Coll ■ ues, More ustification f❑r creatifg the WHITE SUPREMACY su ect heading mmended 8-17-18. With warmest regards, Sanford Berman 4400 Morningside Roa Edina, MN 55416 952 925-5738 WEDNESDAY August 22, 2018 ► n Racist speech inspires UNC students to topple Confederate monument By ANTONIA NO ORI FARZAN where we stand, less than the ground, according to the In 2011, Domby wrote a let- Washington Post ninety days perhaps after my Daily Tar Heel. Cheering and ter to the editor that was pub- return from Appomattox, I shouting, they began covering lished in the Daily Tar Heel, In 1913, Julian Carr, a prom- horsewhipped a Negro wench the statue with mud and dirt. quoting from Carr's speech inent industrialist and sup- until her skirts hung in shreds, Early Tuesday, the statue in hopes of adding some his- porter of the Ku Klux Klan, was because upon the streets of this was hauled away in a dump torical context to the debate. invited to speak at the unveil- quiet village she had publicly truck Activists picked it tip and ran ing of a statue of a Confeder- insulted and maligned a South- In recent yeais, Carr's with it, he said, making the rac- ate soldier on the campus of ern lady, and then rushed for speech has been a galvanizing ist language in the 1913 address the University of North Caro- protection to these University force for activists demanding a major issue in the campaign lina at Chapel Hill.