REGIONALPROGRAMM Salzburg Stadt Und Umgebungsgemeinden (2013)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bergheim 0707 1

Wir Bergheimer Kommentar www.oevp-bergheim.net Sonnwendfeuer der JVP Tra-ra - die Pöst ist da! Es ist sonst nicht meine Art mir über Broschüren der SPÖ, noch dazu über eine nahezu unbeachtete, Gedanken zu machen. Die letzte sogenannte "Ortspöst" strotzt aber von Gehässigkeiten, Halbwahr- heiten, ja sogar Unwahrheiten. Sollte das möglicherweise nur das Ab- reagieren eines erfolglosen Möchte- gernes sein, anders kann ich mir die Querschüsse gegen eine sonst gute Zusammenarbeit nicht erklären. 1) zum Beispiel würde es eine Wohnsiedlung Binderweg gar nicht geben, wenn nicht durch Grundv- orsorge und Sparsamkeit solche Voraussetzungen wie in Bergheim geschaffen worden wäre. 2) Über die Eignung des Pöstschreibers die Finanzen der Gemeinde zu verwal- ten oder überhaupt dabei mitzureden, bedarf es wohl keiner Diskussionen. 3) Eine abgeschlossene Bauverhand- lung gibt es natürlich. Auch die eher unvorhersehbaren Einsprüche sind inzwischen ausgeräumt. Ein großer Publikumserfolg war wieder das 4) Dass bei dieser Gelegenheit auch Sonnwendfeuer, das traditionell von der JVP ver- gleich die Vorsitzende des Vergabeausschusses GR Barbara Eich- anstaltet wird. Die zahlreichen Besucher bestaun- berger durch irgend welche angeblich ten bei guter Bewirtung das große Sonnwend- Preisangaben angegriffen wird ist eine weitere Gehässigheit. feuer. Umrahmt wurde die Veranstaltung von den Fortsetzung auf Seite 2 Prangerschützen und der Musikkapelle Bergheim. Aktuelles aus der Gemeinde Impressum: An einen Haushalt. Aktuelles aus den Bünden Juli 2007. Zugestellt durch Post.at. HV: ÖVP Flachgau, Merianstraße 13, 5020 Salz- 100 Jahre Musikkapelle und 350 Jahre Schützen burg. Für den Inhalt verant- wortlich: ÖVP Bergheim. Veranstaltungen Druck: ÖVP Hausdruckerei. Wir Bergheimer - Juli 2007 Gitzentunnel contra Unterflurtrasse In den Medien "geistert" wieder ein- Kreuzung die Anbindung des Ver- Punkte wie die Anbindung und die mal das "Gespenst Gitzentunnel" kehrs bewältigen. -

MEX Fahrplaene.Pdf

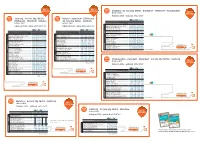

MITTE MITTE MEX EXPRESS EXPRESS Salzburg - A1 (via Sbg. Mitte) - Eugendorf - Henndorf - Straßwalchen 130 Eilkurs MEX EILKURSE Salzburg Hauptbahnhof - A1 (via Sbg. Mitte)MITTE - 130 EXPRESS Fahrplan 2018 – gültig ab 10.12.2017Eugendorf - Henndorf - Straßwalchen MEX Salzburg - A1 (via Sbg. Mitte) - MEX Mattsee - Obertrum - Elixhausen - 120 120 Elixhausen - Obertrum - Mattsee A1 (via Sbg. Mitte) - Salzburg Mo - Fr Verkehrsbeschränkung MEXEilkurs MEX MEXEilkurs MEX Hinweise EILKURSE Salzburg Hauptbahnhof - A1 (via Sbg. Mitte)EILKURSE - Obertrum Mattsee - Mattsee- SalzburgObertrum Hauptbahnhof - A1 (F) (via Sbg. Mitte)12.26 13.26 - 16.26Salzburg17.30 Hauptbahnhof 120Fahrplan 2018 – gültig ab 10.12.2017 120Fahrplan 2018 – gültig ab 10.12.2017 Salzburg Gaswerkgasse (Lehener Br /E) 12.30 13.30 16.30 17.34 Salzburg Chr.-Doppler-Klinik 12.34 13.34 16.34 17.38 Salzburg Siebenbürgerstraße 12.37 13.37 16.37 17.41 Mo - Fr Mo - Fr Salzburg Schmiedingerstraße 12.39 13.39 16.39 17.43 Verkehrsbeschränkung Verkehrsbeschränkung Eugendorf Ischlerbahnstraße 12.52 13.52 16.52 17.56 Hinweise Hinweise Eugendorf Kirchenstraße (B1) 12.53 13.53 16.53 17.57 Salzburg Hauptbahnhof (A) 12.25 13.25 16.10 17.10 Mattsee Seeparkplatz Nord 6.36 6.53 7.23 7.53 Henndorf Gersbach/Aiderbichl 12.59 13.59 16.59 18.03 Salzburg Gaswerkgasse (Lehener Br /E) 12.29 13.29 16.14 17.14 Mattsee Ortseinfahrt Nord 6.37 6.54 7.24 7.54 Henndorf Wagnerhöhe 12.59 13.59 16.59 18.03 Salzburg Chr.-Doppler-Klinik 12.33 13.33 16.18 17.18 Mattsee Ortsmitte 6.38 6.55 7.25 7.55 Henndorf Ortsmitte 13.00 -

Protokoll, Donnerstag, 01. Februar 2018

Marktgemeindeamt - Straßwalchen - Zahl: 004-1/2018 N i e d e r s c h r i f t zur ordentlichen, öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Marktgemeinde Straß- walchen am Donnerstag, 1. Februar 2018, um 19:00 Uhr im Schulungsraum der Feuerwehr/Rotes Kreuz, Salzburger Straße 13 in 5204 Straßwalchen. Die Anberaumung dieser Sitzung wurde ortsüblich - durch Anschlag an der Amtstafel der Marktgemeinde Straßwalchen - kundgemacht und auch im Internet veröffentlicht. Die Gemeindemandatare wurden rechtzeitig und ordnungsgemäß durch schriftliche Verständigung einberufen. Wie vereinbart, erfolgte diese Einberufung teilweise auch durch elektronische Zustellung mittels E-Mail-Nachricht. A n w e s e n d e : Vorsitzender: Bürgermeister Friedrich Kreil, Gemeinderäte: Vbgm. Liselotte Winklhofer, Vbgm. Franz Leikermoser, GR. Tanja Kreer, GR. DI (FH) Max Holzinger, GR. Mag. Helmuth Herzog, GR. Sebastian Leitl, GR. Robert Lugstein, Gemeindevertreter: GV. Johannes Baumann, GV. Johann Feitzinger, GV. Christina Herzog, GV. Martin Lugstein, GV. DI Piero Ploner, GV. Berta Lugstein, GV. Wolfgang Plainer, GV. Karin Meingast, GV. Harald Wiesinger, GV. Theresia Pliga, GV. Franz Xaver Hinterberger, GV. Christoph Stockner, GV. Johann Dorfer und GV. Franz Bachleitner MAS, 1 Bedienstete der Marktgemeinde Straßwalchen: - Bauamt der Gemeinde: VB. Reinhard Lösch, VB. Josef Miedl und VB. DI. (FH) Thomas Wörndl, - Amtsleiter: VB. Mag. Erich Haas, - Schriftführer: VB. Mag. Johann Fürst; Abwesende: GR. Johann Schinagl, GV. Josef Pinter und GV. Martin Herzog; T a g e s o -

Rung Bis 2025 Anmerkungen Insgesamt: 242,2 +13,5 Stadt

Anhang A zu § 3 GV Stellenplan der VertragsärztInnen für Allgemeinmedizin inklusive Gruppenpraxen der ÖGK im Bundesland Salzburg Aufstellung nach Gemeinden Verände- Gemeinde Anzahl rung bis Anmerkungen Ist-Stand 2025 Teilgruppenpraxen werden als eine Stelle gezählt, aber nicht Insgesamt: 242,2 +13,5 gesondert in diesem Stellenplan vermerkt davon eine Gruppenpraxis (mit 2 Vollzeitäquivalenten (VZÄ)) in 64 Stadt - Salzburg: Taxham Flachgau: 66,7 Anif 2 Anthering 1 Bergheim 2 Berndorf 1 Bürmoos 2 Dorfbeuern 1 Ebenau 1 Elixhausen 2 Elsbethen 3 Eugendorf 3 Faistenau 2 Dislozierte Gruppenpraxis mit zweitem Standort St. Gilgen. Bei Fuschl/St.Gilgen 1,7 +0,8 Bedarf Option zur Erweiterung um bis zu 0,8 VZÄ Grödig 3 Großgmain 1 Hallwang 2 Henndorf 2 Hof 2 Koppl 1 Köstendorf 1 Lamprechtshausen 1 Mattsee 2 Neumarkt 3 Nußdorf 1 Oberndorf 3 Obertrum 2 Seeham 1 Seekirchen 4 St. Georgen 1 St.Gilgen/Fuschl 1,7 +0,8 siehe Fuschl Straßwalchen 4 Strobl 2 Thalgau 3 davon eine Gruppenpraxis (mit 2 VZÄ) Wals-Siezenheim 6 Tennengau: 24,5 Abtenau 3 Adnet 1 Option zur Umwandlung in eine Erweiterung-/Bruchstellen- Annaberg 1 +0,4 gruppenpraxis Golling 2 Hallein 8 °Anhang_A_§3_Stellenplan - ALLGEMEINMED nach 12 ZV ab 01072020.xlsx Seite 1 Anhang A zu § 3 GV Verände- Gemeinde Anzahl rung bis Anmerkungen Ist-Stand 2025 Kuchl 3 Oberalm 1 Puch 2 Rif (Hallein) 2,5 Gruppenpraxis Vigaun 1 Diese VZÄ sind für die Schaffung von oder der Erweiterung oder Versorgungsregion 51 +8,5 Umwandlung bestehender Einzel- oder Gruppenpraxen in PVE* vorgesehen. Pongau: 39 Altenmarkt 2 Bad Gastein 3 Bad Hofgastein 3 Bischofshofen 5 Dorfgastein 1 Eben 1 Filzmoos 1 Flachau 1 Goldegg 1 Großarl 3 Hüttau 1 Mühlbach 1 Pfarrwerfen 1 Radstadt 3 Schwarzach 2 St. -

Therapeutinnenliste

Stand vom 28.09.2021 Freiberuflerliste TherapeutInnenliste NAME KONTAKT TELEFON KASSEN Fuhrmann, Birgit , 5222-Munderfing +43 660 4800949 Rückvergütung Kovacs, Susanne F.W. Raiffeisenstrasse 8, 5061-Elsbethen-Glasenbach +43 662 628656 Rückvergütung Österreicher, Katrin Bergstraße 21, 5102-Anthering +43 699 18182717 Rückvergütung AIGEN NAME KONTAKT TELEFON KASSEN Baier, Andrea-Maria Überfuhrstraße 3, 5020-Salzburg +43 699 11783983 Rückvergütung Beckmann, Claudia Traunstraße 10, 5026-Salzburg-Aigen +43 699 10477711 Rückvergütung Bernatzky , Sabine Raiffeisenstraße 8, 5061-Elsbethen-Glasenbach +43 662 62 86 56 Rückvergütung Binder, Marianne Traunstrasse 10, 5026-Salzburg-Aigen +43 650 9576741 Rückvergütung Bliem, Martina F.W. Raiffeisenstraße 6, 5061-Elsbethen-Glasenbach +43 650 5429546 Rückvergütung Brandl-Neudorfer, Karin Uferstraße 2b, 5020-Salzburg ÖGK Brojatsch , Ingrid Traunstraße 10, 5026-Salzburg-Aigen +43 664 6577027 Rückvergütung Corman, Gabrielle Raphael-Donnerstr. 15, 5026-Salzburg +43 662 628449 Rückvergütung Denifl, Irmgard Überfuhrstraße 3, 5026-Salzburg +43 662 625086 ÖGK, BVAEB Frühwirth, Carina Mildenburggasse 6a, 5020-Salzburg +43 662 908383 Rückvergütung Kiss, Susanne Traunstraße 10, 5020-Salzburg +43 664 4246680 Rückvergütung Melzer, Sigrid Mildenburggasse 6A, 5020-Salzburg +43 662 908383 Rückvergütung Mühlberger, Alfred F.W. Raiffeisenstraße 6, 5061-Elsbethen-Glasenbach +43 662 909200 Rückvergütung Nocker, Veronika Gaisberg 1a, 5026-Salzburg-Aigen +43 676 86861883 Rückvergütung Prommegger, Bernhard F.W.Raiffeisenstraße -

1.2 Badegewässer Name

Badegewässerprofil Wallersee, Seekirchen Badegewässerprofil Wallersee, Seekirchen AT3230005100220030 erstellt gemäß Bäderhygienegesetz (BHygG), BGBl. Nr. 254/1976 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 42/2012 und Badegewässerverordnung (BGewV), BGBl. II Nr. 349/2009 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 202/2013 Erstellung: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz und Amt der Salzburger Landesregierung In Kooperation mit: Erscheinungsjahr 2019 Impressum Herausgeber, Medieninhaber und Hersteller: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, Radetzkystraße 2, 1030 Wien https://www.sozialministerium.at/ Für den Inhalt verantwortlich: SC Hon. Prof. Dr. Gerhard Aigner, Sektion IX-Öffentliche Gesundheit, Lebensmittel-, Medizin- und Veterinärrecht Titelbild: Wallersee, Seekirchen © Amt der Salzburger Landesregierung Erscheinungsjahr 2019 Diese Publikation ist auf der Homepage der AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH unter https://www.ages.at als Download erhältlich. 1 Allgemeine Beschreibung des Badegewässers ........................................................................................... 6 1.1 Badegewässer ID ................................................................................................................................ 6 1.2 Badegewässer Name .......................................................................................................................... 6 1.3 Badegewässer Kurzname ................................................................................................................... -

Montag Bis Freitag Hallwang Tiefenbach Hallwang Schule Hallwang Zilling Hallwang Zillinger Straße Hallwang Rechl Mayrwies Schmi

141 Eugendorf - Hallwang - Elixhausen Gültig ab 09.09.2019 Montag bis Freitag Hallwang Tiefenbach 06:00 Hallwang Schule 06:02 Hallwang Zilling 06:04 Hallwang Zillinger Straße 06:05 Hallwang Rechl 06:06 130/140 Hallwang Rechl ab 06:10 Salzburg Hauptbahnhof an 06:25 Mayrwies Schmiedbauer 06:07 Mayrwies Hallwanger Landesstr. 06:08 Hallwang Söllheim 06:09 Hallwang Haugeneder 06:10 Hallwang Kirche 06:11 Hallwang-Elixhausen S-Bahn 06:13 Hallwang Gh. Kittl 06:15 Elixhausen Fahrenzagl 06:16 Elixhausen, Katzmoos 06:19 Elixhausen Sportplatz 06:20 Elixhausen Ortsmitte 06:22 Samstag, Sonn- und Feiertag kein Linienverkehr, am 24.12. und 31.12. kein Linienverkehr Ferien im Bundesland Salzburg: 24.12.2018 bis 06.01.2019, 11. bis 17.02., 13. bis 23.04., 31.05., 08. bis 11.06., 06.07. bis 08.09., 24.09. und 02.11.2019 (Vorbehaltlich Änderungen durch die Schulbehörde) Linienbetrieb mit Kleinbussen (ca. 20 Plätze) - ausgenommen Fahrten, die mit S gekennzeichnet sind! Die Salzburg Verkehr-App Salzburger Verkehrsverbund GmbH zum Gratis-Download >> Schallmooser Hauptstraße 10 | 5020 Salzburg T +43 (0)662 632 900 | www.salzburg-verkehr.at Datum: 12.08.2019 17:58:44; Linie 13-141-M-40-H; Haltestelle 50251 141 Eugendorf - Hallwang - Elixhausen Gültig ab 09.09.2019 Montag bis Freitag Hallwang Tiefenbach 06:00 Hallwang Schule 06:02 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 Hallwang Zilling 06:04 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 Hallwang Zillinger Straße 06:05 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 Hallwang Rechl 06:06 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 130/140 Hallwang Rechl ab 06:10 07:41 08:40 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 Salzburg Hauptbahnhof an 06:25 08:00 08:59 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Mayrwies Schmiedbauer 06:07 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 Mayrwies Hallwanger Landesstr. -

M1928 1945–1950

M1928 RECORDS OF THE GERMAN EXTERNAL ASSETS BRANCH OF THE U.S. ALLIED COMMISSION FOR AUSTRIA (USACA) SECTION, 1945–1950 Matthew Olsen prepared the Introduction and arranged these records for microfilming. National Archives and Records Administration Washington, DC 2003 INTRODUCTION On the 132 rolls of this microfilm publication, M1928, are reproduced reports on businesses with German affiliations and information on the organization and operations of the German External Assets Branch of the United States Element, Allied Commission for Austria (USACA) Section, 1945–1950. These records are part of the Records of United States Occupation Headquarters, World War II, Record Group (RG) 260. Background The U.S. Allied Commission for Austria (USACA) Section was responsible for civil affairs and military government administration in the American section (U.S. Zone) of occupied Austria, including the U.S. sector of Vienna. USACA Section constituted the U.S. Element of the Allied Commission for Austria. The four-power occupation administration was established by a U.S., British, French, and Soviet agreement signed July 4, 1945. It was organized concurrently with the establishment of Headquarters, United States Forces Austria (HQ USFA) on July 5, 1945, as a component of the U.S. Forces, European Theater (USFET). The single position of USFA Commanding General and U.S. High Commissioner for Austria was held by Gen. Mark Clark from July 5, 1945, to May 16, 1947, and by Lt. Gen. Geoffrey Keyes from May 17, 1947, to September 19, 1950. USACA Section was abolished following transfer of the U.S. occupation government from military to civilian authority. -

Salzburger Wirtschaft 12

Die Zeitung der Wirtschaftskammer Salzburg · 71. Jahrgang Nr. 12 · 15. 6. 2018 Themen Beim „Constantinus“ so Der „Meister“ gilt besonders viel erfolgreich wie noch nie market-Umfrage im Auftrag der WKO: Österreichs Bevölkerung Vier Salzburger Unternehmen unter den Preisträgern · Seite 23 schätzt Ärzte und die Meister in Gewerbe und Handwerk am meisten von allen Berufen. Seite 6 Top-Innovatoren geben Einblicke Der „Corporate Innovation Day“ präsentiert am 4. Juli in der FH Salzburg globale Vordenker und Visionäre zur Zukunft von Leadership und Arbeit. Seite 8 Frischer Wind und Erfahrung WKÖ-Präsident Harald Mahrer präsentierte sein neues Wirtschaftskammer Salzburg, Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg Wirtschaftskammer · Führungsteam in der WKÖ, das #teamwirtschaft. Konjunkturhimmel Seite 10 Botschafter WZ 02Z031617 W · noch fast ungetrübt der Bierkultur Kalea bietet kleinen Brauereien Konjunkturbefragung der WKS: Salzburgs Wirtschaft wird sich eine Bühne. In der Beertasting- 2018 noch in einem stabilen Wirtschaftshoch bewegen. Seite 4/5 App der Salzburger Firma wer- den mehr als 23.000 Biersorten beschrieben und bewertet. Foto: Fotolia Foto: Österreichische Post AG Post Österreichische Seite 12 TRANSPORTERKAUF nur mit Angebot von Leadership Competence für Führungskräfte und Unternehmer 3 x 1,5 Tage von 28.09. – 01.12.2018 Directors Program für Stark im Geschäftsführer & Aufsichtsorgane Verkauf & Service 5 x 1,5 Tage von 22.06. – 01.12.2018 [email protected] Salzburg | Linzer Bdsstr. 95 +43-676-88 22 22 07 Tel. 0662/66 08 25 www.smbs.at DAS RECHT AUF IHRER SEITE » ARBEITSRECHT UND SOZIALRECHT SERVICEPAKET » KV-Datenbank: Kollektivvertrag gesucht? Rein in die KV-Datenbank! Hier fi nden Sie alle Rahmentexte, Lohn- und Gehaltstafeln – sortiert nach Branche und Bundesland. -

Landescup 1951-59

Landescup 1951-59: 1951/1952/1953 Landescup Flachgau: 1. Runde: 01.07.1951 ÖTSU Seekirchen 3 : 0 SK Kasern-Salzburg 01.07.1951 ÖTSU Henndorf freilos 01.07.1951 ÖTSU Thalgau 4 : 1 USV Lamprechtshausen 01.07.1951 USK Grödig freilos 01.07.1951 USK Anif 3 : 7 1.Oberndorfer SK 1920 01.07.1951 SV Straßwalchen freilos 01.07.1951 ASV Grödig 0 : 3 * USC Mattsee 01.07.1951 TSV Neumarkt freilos * Strafverifizierung (Mannschaft nicht angetreten) 2. Runde: 08.07.1951 ÖTSU Seekirchen 4 : 1 ÖTSU Henndorf 08.07.1951 ÖTSU Thalgau 0 : 3 * USK Grödig 08.07.1951 1.Oberndorfer SK 1920 3 : 0 * SV Straßwalchen 22.07.1951 USC Mattsee 2 : 9 TSV Neumarkt * Strafverifizierung (Mannschaft nicht angetreten) 3. Runde: 13.07.1952 ÖTSU Seekirchen 4 : 3 n.V.** USK Grödig 13.07.1952 1.Oberndorfer SK 1920 3 : 0 * TSV Neumarkt * Strafverifizierung (Mannschaft nicht angetreten) ** Strafverifizierung 0:3 (ÖTSU Seekirchen hat einen nicht-berechtigten Spieler eingesetzt) Finale: 03.08.1952 USK Grödig 2 : 1 1.Oberndorfer SK 1920 Lungau: Vorrunde: 13.07.1952 USK Tamsweg 11 : 0 USC Ramingstein Semifinale: 20.07.1952 USK Tamsweg 0 : 3 USC Mauterndorf 20.07.1952 USK St. Michael im Lungau 1 : 5 WSV Predlitz Finale: 27.07.1952 USC Mauterndorf 5 : 2 WSV Predlitz Pongau: 1. Runde: 13.07.1952 SV Schwarzach im Pongau 3 : 0 * TSG Radstadt 13.07.1952 TSV St. Johann im Pongau freilos 13.07.1952 SV Konkordiahütte Tenneck 9 : 1 FC Badgastein 13.07.1952 SC Bad Hofgastein freilos * Strafverifizierung (Mannschaft nicht angetreten) Semifinale: 20.07.1952 SV Schwarzach im Pongau 12 : 2 TSV St. -

Salzburg / Hallwang - Eugendorf - Seekirchen - Obertrum - Seeham - Berndorf 131 Jahresfahrplan

Salzburg / Hallwang - Eugendorf - Seekirchen - Obertrum - Seeham - Berndorf 131 Jahresfahrplan gültig ab 15.12.2019 Montag bis Freitag Verkehrsbeschränkung S Hinweise Salzburg Hauptbahnhof (F / Südtiroler Pl.) 5.00 6.40 Salzburg Kiesel (B / Rainerstraße) 5.01 6.42 Salzburg Mirabellplatz (G / Schloss) 5.02 6.44 Salzburg Hofwirt (C) 5.04 6.47 Salzburg Sterneckstraße (B / Linzer Bdstr.) 5.06 6.49 Salzburg Gnigl S-Bahn 5.08 6.51 Salzburg Turnerstraße 5.10 6.53 Salzburg Bachstraße 5.11 6.54 Salzburg Langwied 5.12 6.55 Mayrwies Ortsmitte 5.14 6.57 Mayrwies Schmiedbauer 5.15 6.58 Hallwang Rechl 5.17 7.00 Salzburg Hauptbahnhof ab 6.56 7.38 8.38 9.38 10.38 11.38 12.38 13.38 Hallwang-Elixhausen an 7.03 7.45 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 Hallwang-Elixhausen S-Bahn (Vorplatz) 7.12 7.52 8.22 8.52 9.22 9.52 10.22 10.52 11.22 11.52 12.22 12.52 13.22 13.52 14.22 Hallwang Schule 7.14 7.54 8.24 8.54 9.24 9.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.54 13.24 13.54 14.24 Hallwang Zilling 7.16 7.56 8.26 8.56 9.26 9.56 10.26 10.56 11.26 11.56 12.26 12.56 13.26 13.56 14.26 Hallwang Zillinger Straße 7.17 7.57 8.27 8.57 9.27 9.57 10.27 10.57 11.27 11.57 12.27 12.57 13.27 13.57 14.27 Hallwang Zillingberg 5.18 7.01 7.19 7.59 8.29 8.59 9.29 9.59 10.29 10.59 11.29 11.59 12.29 12.59 13.29 13.59 14.29 Eugendorf Pebering 5.19 7.02 7.20 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 Eugendorf Straß 5.20 7.03 7.21 8.01 8.31 9.01 9.31 10.01 10.31 11.01 11.31 12.01 12.31 13.01 13.31 14.01 14.31 130 Salzburg Hauptbahnhof ab 6.30 6.45 7.10 8.00 -

PDF-Dokument

Landesrecht Bundesland Salzburg Kurztitel Salzburger Feuerwehrverordnung Kundmachungsorgan LGBl. Nr. 97/1986 §/Artikel/Anlage § 19 Inkrafttretensdatum 01.01.1987 Text Abschnitte § 19 Im Land Salzburg bestehen folgende Abschnitte: 1. Stadt Salzburg; 2. im politischen Bezirk Hallein - Tennengau: Abschnitt 1: Adnet, Krispl, Oberalm, Puch bei Hallein, St. Koloman und Vigaun; Abschnitt 2: Abtenau, Annaberg im Lammertal, Golling an der Salzach, Kuchl, Rußbach am Paß Gschütt und Scheffau am Tennengebirge; Abschnitt 3: Hallein; 3. im politischen Bezirk Salzburg-Umgebung - Flachgau: Abschnitt 1: Anthering, Bergheim, Bürmoos, Dorfbeuern, Elixhausen, Göming, Hallwang, Lamprechtshausen, Nußdorf am Haunsberg, Oberndorf bei Salzburg und St. Georgen bei Salzburg; Abschnitt 2: Ebenau, Faistenau, Fuschl am See, Hintersee, Hof bei Salzburg, Koppl, Plainfeld, St. Gilgen, Strobl und Thalgau; Abschnitt 3: Berndorf bei Salzburg, Eugendorf, Henndorf am Wallersee, Köstendorf, Mattsee, Neumarkt am Wallersee, Obertrum am See, Schleedorf, Seeham, Seekirchen am Wallersee und Straßwalchen; Abschnitt 4: Anif, Elsbethen, Grödig, Großgmain und Wals-Siezenheim; 4. im politischen Bezirk St. Johann im Pongau - Pongau: Abschnitt 1: Altenmarkt im Pongau, Eben im Pongau, Filzmoos, Flachau, Forstau, Hüttau, Kleinarl, Radstadt, St. Martin am Tennengebirge, Untertauern und Wagrain; Abschnitt 2: Bischofshofen, Goldegg, Großarl, Hüttschlag, Mühlbach am Hochkönig, Pfarrwerfen, St. Johann im Pongau, St. Veit im Pongau, Schwarzach im Pongau, Werfen und Werfenweng; www.ris.bka.gv.at Seite 1 von 2 Landesrecht Salzburg Abschnitt 3: Badgastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein; 5. im politischen Bezirk Tamsweg - Lungau: Abschnitt 1: Göriach, Lessach, Mariapfarr, Ramingstein, St. Andrä im Lungau, Tamsweg, Unternberg und Weißpriach; Abschnitt 2: Mauterndorf, Muhr, St. Margarethen im Lungau, St. Michael im Lungau, Thomatal, Tweng und Zederhaus; 6. im politischen Bezirk Zell am See - Pinzgau: Abschnitt 1: Leogang, Lofer, Maria Alm am Steinernen Meer, Saalfelden am Steinernen Meer, St.