Tholozan Et La Perse *

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Script Épisode 1

Episode 1 : jane celle qui portait la culotte GENERIQUE DE DEBUT _________________________________________________________ Johanna : Vous voyez l'église de la Dalbade dans le quartier des Carmes à Toulouse ? Eh bien c'est là qu'elle est née. En 1851. "Elle", c'est Jeanne Magre. Une petite fille qui deviendra une grande dame : Jane Dieulafoy. Une des premières femmes françaises à recevoir la Légion d'Honneur, une pionnière de l’archéologie et celle qui a pu être autorisée à porter… - tenez vous bien - un pantalon ! Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jane archéologue et romancière, oubliée de la grande Histoire. VIRGULE _________________________________________________________ Lancement : Johanna : Depuis toute petite, Jeanne a toujours aimé les trucs de garçon. Avec son grand frère, elle avait l'habitude de faire des promenades à cheval. Jane : ...des promenades à cheval. Mon papa et ma maman appartiennent à la bourgeoisie toulousaine. Papa fait du commerce, maman ne travaille pas. Moi, ce que j'aime, c'est le dessin et la peinture. Dès l'âge de onze ans, mes parents me placent dans un Institut catholique en banlieue parisienne. J'étudie la littérature, le latin, le grec, mais aussi … les civilisations anciennes. Ça devient une vraie passion. Vous verrez ;-) À 18 ans, je rencontre Marcel Dieulafoy et je tombe amoureuse de lui. Je vous en parle parce que c'est un élément important de mon récit. À cette époque, il travaille au service des édifices municipaux de la ville rose. Un an plus tard, en 1870, on se marie. Mais la même année, la guerre éclate entre la France et la Prusse. -

TIPS for WOMEN TRAVELERS

101 TIPS for WOMEN TRAVELERS ® ® SM Since 1978 1 “ I am not the same having seen the moon shine on the other side of the world.” —Mary Anne Radmacher Artist & author A woman who has dedicated herself to inspiring and celebrating greatness in women, Mary Anne Radmacher is herself inspired by travel, as these words show. 2 Dear Traveler, When did travel first touch your life? For me, travel has been at my core since I was a little girl, sneaking a look at travel books under the covers when I was supposed to be sleeping. In the many years since, I’ve been privileged to visit countries on every continent, meeting wonderful people along the way. Today, my husband Alan and I own and co-chair the Grand Circle family of travel companies: Overseas Adventure Travel, Grand Circle Cruise Line, and Grand Circle Travel (see page 84 to learn more about our different types of travel). And I continue to realize that we can always learn from others when it comes to travel experience and advice. In these pages, you’ll find the best-of-the-best tips offered by OAT and Grand Circle female travelers, our online Travel Forum and Facebook followers, and associates and guides around the world. We are so grateful to all who contributed thoughts and ideas. I hope that this edition of 101 Tips for Women Travelers gives even the most experienced travelers new ideas for making the most of their trips. At the back of this volume, you’ll also find a number of resources that can help you prolong the joy of travel, including travel-related books, films, and Internet resources and apps. -

This Article Is Published in European Encounters with Georgia in Past and Present

This article is published in European Encounters with Georgia in past and present. Special Issue of Anthropological Researches. Ed. by Françoise Companjen, VU Amsterdam University Press, 2014. George Sanikidze 19TH CENTURY FRENCH PERCEPTION OF GEORGIA: FROM THE TREATY OF FINKENSTEIN TO TRADE AND TOURISM. The 19th century is a turning point in the history of Georgia. After its incorporation into the Russian Empire, radical changes took place in the country. Europeans have taken an ever increasing interest in Georgia, specifically in its capital Tbilisi. This contribution discusses a change in France’s perception of Georgia and its capital during the nineteenth century. The nineteenth century French memoirs and records on Georgia can be divided into three basic groups. These groups reflect changes in the political and economic situation in the East-West relations, and thus a change in motives, which had immediate implications for Georgia. The first period coincides with the “Great Game” during the Napoleonic wars when Georgia inadvertently became part of France’s Eastern policy. The French sources on Georgia are comprised of so-called Treaty of Finkenstein between France and Persia, French newspapers (Le moniteur, Journal de l’Empire, Nouvelles étrangères...) reporting, and data on Georgia by French envoys in Persia (General Ange de Gardane (1766–1818), Amadée Jaubert (1779-1847), Joseph Rousseau (1780-1831), Camille Alphonse Trézel (1880- 1860). The second period was a time of taking interest economically in Georgia and its capital Tbilisi, which by then (especially under the so-called preferential tariff policy) had become a transit trade route for European goods going East, Iran in particular. -

XIX Saukune Saqartvelos Istoriasi Gardamtexi Epoqaa

George Sanikidze G. Tsereteli Institute of Oriental Studies, Ilia State University, Georgia BETWEEN EAST AND WEST: 19TH C. FRENCH PERCEPTION OF GEORGIA The 19th century is a turning point in the history of Georgia. After its incorporation into the Russian Empire radical changes took place in the country. Europeans have taken an ever increasing interest in Georgia, specifically in its capital Tbilisi. This article discusses a change in France’s perception of Georgia and its capital during the nineteenth century. The nineteenth century French memoirs and records on Georgia can be divided into three basic groups. These groups reflect changes in the political and economic situation in the East-West relations which had immediate implications for Georgia. The first period coincides with the “Great Game” during the Napoleonic wars when Georgia inadvertently became part of France’s Eastern policy. The French sources on Georgia are comprised of so- called Treaty of Finkenshtein between France and Persia, French newspapers (Le moniteur, Journal de l’Empire, Nouvelles étrangères...) reporting, and data on Georgia by French envoys in Persia (General Ange de Gardane (1766–1818), Amadée Jaubert (1779-1847), Joseph Rousseau (1780-1831), Camille Alphonse Trézel (1880-1860)...). The second period was a time of taking interest economically in Georgia and its capital Tbilisi, which by then (especially under the so-called preferential tariff policy) had become a transit trade route for European goods going East, Iran in particular. In this regard an invaluable source is the work by the first French consul in Tbilisi Chevalier Jacques François Gamba (1763-1833). Although the economic activity of France in the Caucasus relatively slowed after the preferential tariff was revoked (1831), many French still traveled to Georgia. -

Historical and Cultural Backgrounds of André Godard's Research Activities in Iran

Archive of SID Historical and Cultural Backgrounds of André Godard's Research Activities in Iran Hossein Soltanzadeh* Department of Architecture, Faculty Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Received: 09 June 2020 - Accepted: 02 August 2020 Abstract Numerous foreign architects and researchers came to Iran from European countries in the first half of the contemporary century to carry out various activities. One of these figures was André Godard, whose cultural and research activities are of special importance in terms of variety and effectiveness. The present study hence aims to discuss the cultural and historical backgrounds that made it possible for André Godard to conduct different activities in Iran. The main objective of this study is to investigate the historical contexts and factors affecting André Godard‟s activities in Iran. The research question is as follows: What historical and cultural phenomena made a distinction between André Godard‟s cultural and research activities and those of other foreign architects in Iran in terms of breadth and diversity? The research theoretical foundation is based on the fact that the cultural and historical features of a country influence the activities of its architects and researchers in other counties. This was a qualitative historical study. The results showed that the frequency of historical and cultural studies on Iran with a positive attitude were higher in France compared to other European countries whose architects came to Iran during the Qajar and Pahlavi eras. In addition, the cultural policies of France in Iran were more effective than those of other foreign countries. -

Journal 2016 –

1 JOURNAL OF THE IRAN SOCIETY Editor: David Blow VOL. 2 NO. 15 CONTENTS Lectures: Javanmardi in the Iranian Tradition 7 17th Century Paintings from Safavid Isfahan 15 Travel Scholars’ Reports: Marc Czarnuszewicz 29 Book Reviews: Sweet Boy Dear Wife: Jane Dieulafoy in Persia 1881-1886 34 Memories of a Bygone Age: Qajar Persia and Imperial Russia 1853-1902 46 Nazi Secret Warfare in Occupied Persia. Espionage and Counter-intelligence in Occupied Persia. 49 Shiva Rahbaran – Writers Uncensored. 54 The Love of Strangers. 58 1a St Martin’s House, Polygon Road, London NW1 1QB Telephone : 020 7235 5122 Fax : 020 7259 6771 Web Site : www.iransociety.org Email : [email protected] Registered Charity No 248678 2 OFFICERS AND COUNCIL 2016 (as of the AGM held on 22 June 2016) President SIR RICHARD DALTON K.C.M.G. Vice-Presidents SIR MARTIN BERTHOUD K.C.V.O., C.M.G. MR M. NOËL-CLARKE MR B. GOLSHAIAN MR H. ARBUTHNOTT C.M.G. Chairman MR A. WYNN Hon. Secretary MR D.H.GYE Hon. Treasurer MR R. M. MACKENZIE Hon. Lecture Secretary MRS J. RADY Members of Council Dr F. Ala Dr M-A. Ala Mr S. Ala Mr D. Blow Hon J.Buchan Ms N Farzad Dr T. Fitzherbert Professor Vanessa Martin Dr A. Tahbaz 3 THE IRAN SOCIETY OBJECTS The objects for which the Society is established are to promote learning and advance education in the subject of Iran, its peoples and culture (but so that in no event should the Society take a position on, or take any part in, contemporary politics) and particularly to advance education through the study of the language, literature, art, history, religions, antiquities, usages, institutions and customs of Iran. -

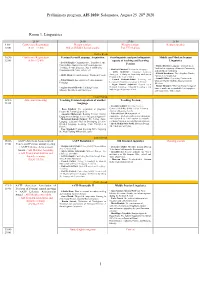

Preliminary Program, AIS 2020: Salamanca, August 25–28Th 2020

Preliminary program, AIS 2020: Salamanca, August 25–28th 2020 Room 1. Linguistics 25.08 26.08 27.08 28.08 8:30- Conference Registration Plenary session: Plenary session: Keynote speaker 10:00 (8:30 – 12:00) Old and Middle Iranian studies Iran-EU relations Coffee break 10:30- Conference Registration Persian Second Language Acquisition Sociolinguistic and psycholinguistic Middle and Modern Iranian 12:00 (8:30 – 12:00) aspects of teaching and learning Linguistics - Latifeh Hagigi: Communicative, Task-Based, and Persian Content-Based Approaches to Persian Language - Chiara Barbati: Language of Paratexts as Teaching: Second Language, Mixed and Heritage Tool for Investigating a Monastic Community - Mahbod Ghaffari: Persian Interlanguage Classrooms at the University Level in Early Medieval Turfan - Azita Mokhtari: Language Learning - Zohreh Zarshenas: Three Sogdian Words ( Strategies: A Study of University Students of (m and ryżי k .kי rγsי β יי Ali R. Abasi: Second Language Writing in Persian - Persian in the United States - Jamal J. Elias: Preserving Persian in the - Pouneh Shabani-Jadidi: Teaching and - Nahal Akbari: Assessment in Persian Language Ottoman World: Shahidi, Anqaravi and the learning the formulaic language in Persian Pedagogy Mevlevis - Negar Davari Ardakani: Persian as a - Rainer Brunner: Who was Franz Steingass? National Language, Minority Languages and - Asghar Seyed-Ghorab: Teaching Persian Some remarks on a remarkable lexicographer Multilingual Education in Iran Ghazals: The Merits and Challenges of Persian in the 19th century -

The Forerunners on Heritage Stones Investigation: Historical Synthesis and Evolution

heritage Review The Forerunners on Heritage Stones Investigation: Historical Synthesis and Evolution David M. Freire-Lista 1,2 1 Departamento de Geologia, Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 5001-801 Vila Real, Portugal; [email protected] 2 Centro de Geociências, Universidade de Coimbra, 3030-790 Coimbra, Portugal Abstract: Human activity has required, since its origins, stones as raw material for carving, con- struction and rock art. The study, exploration, use and maintenance of building stones is a global phenomenon that has evolved from the first shelters, manufacture of lithic tools, to the construction of houses, infrastructures and monuments. Druids, philosophers, clergymen, quarrymen, master builders, naturalists, travelers, architects, archaeologists, physicists, chemists, curators, restorers, museologists, engineers and geologists, among other professionals, have worked with stones and they have produced the current knowledge in heritage stones. They are stones that have special significance in human culture. In this way, the connotation of heritage in stones has been acquired over the time. That is, the stones at the time of their historical use were simply stones used for a certain purpose. Therefore, the concept of heritage stone is broad, with cultural, historic, artistic, architectural, and scientific implications. A historical synthesis is presented of the main events that marked the use of stones from prehistory, through ancient history, medieval times, and to the modern period. In addition, the main authors who have written about stones are surveyed from Citation: Freire-Lista, D.M. The Ancient Roman times to the middle of the twentieth century. Subtle properties of stones have been Forerunners on Heritage Stones discovered and exploited by artists and artisans long before rigorous science took notice of them and Investigation: Historical Synthesis explained them. -

Challenges and Channels

Challenges and Channels Challenges and Channels: English Language and Literature at a Crossroads of Cultures Edited by Ikram Ahmed Ibrahim Elsherif Challenges and Channels: English Language and Literature at a Crossroads of Cultures Edited by Ikram Ahmed Ibrahim Elsherif This book first published 2016 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2016 by Ikram Ahmed Ibrahim Elsherif and contributors All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-8951-2 ISBN (13): 978-1-4438-8951-3 TABLE OF CONTENTS Acknowledgments ..................................................................................... vii Introduction ................................................................................................ ix Ikram Ahmed Elsherif Part I: History and Background Chapter One ................................................................................................. 3 Western Cultural Imperialism in the Middle East and North Africa: A Historical Overview Robert Irwin Chapter Two .............................................................................................. 23 Ethics in the Translation and Interpreting Curriculum: -

The Architectural Order of Persian Talar Life of a Form

The Architectural Order of Persian Talar Life of a Form Ludovico Micara1 Tout est forme, et la vie même est une forme. Honoré de Balzac La forme … est d’abord une vie mobile dans un monde changeant. Les métamorphoses, sans fin, recommencent. Henri Focillon Abstract: the architectural order of the Persian talar, which characterized the most significant architecture of Safavid Persia and its capital Isfahan in the seventeenth century, condenses within its spaces a series of quality and characteristics that identify it as a recognizable and independent architectural form. This form syncretically collects and expresses a range of experiences and motives, that render the Persian architectural tradition and its continuity during at least 3000 years, an extraordinary unicum. The analysis of the persistence of the talar form to this day highlights the theme of vitality over time of certain architectural shapes and its meaning, whether overt or implied, almost independently of its temporary interpreters; perhaps proving and preluding a possible “life of forms” in architecture. Keywords: Architectural order, Forms, Talar, Hypostyle Hall, Persia, Safavid, Isfahan, Persepolis, the Arab-Islamic Mosque, Gunnar Asplund, Frank Lloyd Wright, Ludovico Quaroni, Norman Foster. The German naturalist, traveler and writer Engelbert Kaempfer, author in 1712 of the “relations, observations and descriptions of Persian things and farther Asia”2, contained in Amoenitatum exoticarum politico- physico-medicarum fasciculi V3, accurately illustrating the palaces and royal gardens of the Safavid Isfahan, avails himself of the opportunity to introduce and describe the talar palace (Fig. 1). Kaempfer distinguishes the two fundamental areas of the palatial structure of Isfahan, and more generally of the courts and royal residences of the Islamic world. -

TIPS for WOMEN TRAVELERS

101 TIPS for WOMEN TRAVELERS Overseas Adventure Travel C “ I am not the same having seen the moon shine on the other side of the world.” —Mary Anne Radmacher Artist & author A woman who has dedicated herself to inspiring and celebrating greatness in women, Mary Anne Radmacher is herself inspired by travel, as these words show. D Dear Traveler, My husband Alan once told me that I am most alive when I am traveling. I consider that one of the greatest compliments he ever paid me. Travel has been at the core of my life since I was a little girl, sneaking a look at travel books under the covers when I was supposed to be sleeping. It has been many years since then, and I have been privileged to visit countries on every continent, accumulating adventures and meeting wonderful people who have enriched my life in so many ways. One thing I’ve learned from all these experiences is that we can always learn from each other. From first-time travelers to those who have traveled around the world, we can all benefit from sharing tips and advice. Alan and I have always been awed by the generosity of OAT and Grand Circle travelers and associates, who are always quick to reply when we ask for their stories and expertise. So, when we put out a call for new tips for this edition of 101 Tips for Women Travelers, we were not surprised by your response. While we could easily have put together a volume called 501 Tips for Women Travelers, we decided to keep this book at a manageable size. -

Wakefield Press Heather Rossiter Is a Scientist, Writer and Traveller Who

Wakefield Press Heather Rossiter is a scientist, writer and traveller who lives in Sydney. She is the author of Lady Spy, Gentleman Explorer: The life of Herbert Dyce Murphy and Mawson’s Forgotten Men: The 1911–1913 diary of Charles Turnbull Harrisson, while her articles, book reviews and travel pieces have appeared in Australian and overseas newspapers and magazines. Besides studying Eastern and Oriental Art in Oxford and Islamic monuments at UCLA, Heather Rossiter has travelled extensively in North Africa, the Middle East and Central Asia. In 2001 at Susa, Iran, she was captivated by Jane Dieulafoy’s story. Heather Rossiter’s beautifully constructed and evocative work will at last introduce to a much wider audience Jane Dieulafoy’s singular tenacity, endurance and character, as well as her remarkable Middle Eastern travels and descriptions of a now- vanished era in the history of Iran. Dr John Tidmarsh, Sydney University Sweet Boy Dear Wife Jane Dieulafoy in Persia 1881–1886 Heather Rossiter Wakefield Press 16 Rose Street Mile End South Australia 5031 www.wakefieldpress.com.au First published 2015 Copyright © Heather Rossiter, 2015 All rights reserved. This book is copyright. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the Copyright Act, no part may be reproduced without written permission. Enquiries should be addressed to the publisher. Edited by Penelope Curtin Cover designed by Liz Nicholson, designBITE Text designed and typeset by Clinton Ellicott, Wakefield Press Printed in Australia by Griffin Digital, Adelaide National Library of Australia Cataloguing-in-Publication entry Creator: Rossiter, Heather, author.