Das Turiner Grabtuch - Echtheitsdiskussion Und

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Progress of Research on the Shroud of Turin

Why we Can See the Image by Robert A. Rucker August 17, 2019 www.shroudresearch.net © 2019 Robert A. Rucker 1 Mysteries of the Shroud • Image – Why can we see the image? – How was the image formed? • Date – What is the date of the Shroud? – What about the C14 dating? • Blood – How did it get onto the Shroud? – Why is it still reddish? 2 www.shroudresearch.net • On the RESEARCH page: • Paper 5: “Information Content on the Shroud of Turin” • Paper 6: “Role of Radiation in Image Formation on the Shroud of Turin” • Paper 22: “Image Formation on the Shroud of Turin” 3 Components of Reality • Mass • Space • Time • Energy • Information – We live in the information age. 4 CAD/CAM • CAD = computer aided design • CAM = computer aided machining • 3 requirements for CAD/CAM – equipment / mechanism – energy – information 5 CAD/CAM • What information? • The information that defines the design. 6 Computer Aided Design • The design is information 7 Computer Aided Machining • Mechanism + energy + information 8 Examples of Information 1. She saw a black cat. 2. Hes wsa a calbk tac. 3. Bcs ask l ahate awc. 4. bc saSk la h.ate awc 5. ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ 6. There is information in the location of the dots / pixels 9 Every image is due to Information • Newspaper • Magazine • Photograph • TV • Computer Monitor • Image on the Shroud of Turin 10 To Form Any Image • Three Requirements – Mechanism – Energy – Information • What information? – That which defines the image 11 Image on a Photograph The information that defines her appearance is encoded into the location of the pixels that form the image. -

Forensic Aspects and Blood Chemistry of the Turin Shroud Man

Scientific Research and Essays Vol. 7(29), pp. 2513-2525, 30 July, 2012 Available online at http://www.academicjournals.org/SRE DOI: 10.5897/SRE12.385 ISSN 1992 - 2248 ©2012 Academic Journals Review Forensic aspects and blood chemistry of the Turin Shroud Man Niels Svensson* and Thibault Heimburger 1Kalvemosevej 4, 4930 Maribo, Denmark. 215 rue des Ursulines, 93200 Saint-Denis, France. Accepted 12 July, 2012 On the Turin Shroud (TS) is depicted a faint double image of a naked man who has suffered a violent death. The image seems to be that of a real human body. Additionally, red stains of different size, form and density are spread all over the body image and in a few instances outside the body. Forensic examination by help of different analyzing tools reveals these stains as human blood. The distribution and flow of the blood, the position of the body are compatible with the fact that the Turin Shroud Man (TSM) has been crucified. This paper analyses the already known essential forensic findings supplied by new findings and experiments by the authors. Compared to the rather minute gospel description of the Passion of the Christ, then, from a forensic point of view, no findings speak against the hypothesis that the TS once has enveloped the body of the historical Jesus. Key words: Blood chemistry, crucifixion, forensic studies, Turin Shroud. INTRODUCTION The interest of the forensic examiners for the Turin Edwards et al.,1986; Zugibe, 2005). The TSM imprint is Shroud Man (TSM) image began with Paul Vignon and made of two different kinds of features: Yves Delage at the very beginning of the 20th century, after the remarkable discovery of the “negative” charac- i) The image itself, which has most of the properties of a teristics of the Turin Shroud (TS) image allowed by the negative “photography” and, as such, is best seen on the first photography of the TS by Secondo Pia in 1898. -

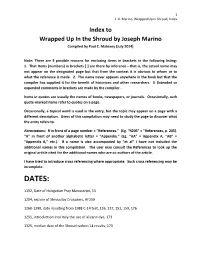

Index to Wrapped up in the Shroud by Joseph Marino Compiled by Paul C

1 J. G. Marino, Wrapped Up in Shroud, Index Index to Wrapped Up In the Shroud by Joseph Marino Compiled by Paul C. Maloney (July 2014) Note: There are 3 possible reasons for enclosing items in brackets in the following listing: 1. That Items (numbers) in brackets [ ] are there by inference—that is, the actual name may not appear on the designated page but that from the context it is obvious to whom or to what the reference is made. 2. The name never appears anywhere in the book but that the compiler has supplied it for the benefit of historians and other researchers. 3. Extended or expanded comments in brackets are made by the compiler. Items in quotes are usually the names of books, newspapers, or journals. Occasionally, such quote-marked items refer to quotes on a page. Occasionally, a topical word is used in the entry, but the topic may appear on a page with a different description. Users of this compilation may need to study the page to discover what the entry refers to. Abreviations: R in front of a page number = “References.” (Eg. “R205” = “References, p. 205). “A” in front of another alphabetic letter = “Appendix.” (Eg. “AA” = Appendix A, “AB” = “Appendix B,” etc.). If a name is also accompanied by “et al” I have not included the additional names in this compilation. The user may consult the References to look up the original article cited for the additional names who are co-authors of the article. I have tried to introduce cross referencing where appropriate. Such cross referencing may be incomplete. -

A Critical Summary of Observations, Data and Hypotheses

TThhee SShhrroouudd ooff TTuurriinn A Critical Summary of Observations, Data and Hypotheses If the truth were a mere mathematical formula, in some sense it would impose itself by its own power. But if Truth is Love, it calls for faith, for the ‘yes’ of our hearts. Pope Benedict XVI Version 4.0 Copyright 2017, Turin Shroud Center of Colorado Preface The purpose of the Critical Summary is to provide a synthesis of the Turin Shroud Center of Colorado (TSC) thinking about the Shroud of Turin and to make that synthesis available to the serious inquirer. Our evaluation of scientific, medical forensic and historical hypotheses presented here is based on TSC’s tens of thousands of hours of internal research, the Shroud of Turin Research Project (STURP) data, and other published research. The Critical Summary synthesis is not itself intended to present new research findings. With the exception of our comments all information presented has been published elsewhere, and we have endeavored to provide references for all included data. We wish to gratefully acknowledge the contributions of several persons and organizations. First, we would like to acknowledge Dan Spicer, PhD in Physics, and Dave Fornof for their contributions in the construction of Version 1.0 of the Critical Summary. We are grateful to Mary Ann Siefker and Mary Snapp for proofreading efforts. The efforts of Shroud historian Jack Markwardt in reviewing and providing valuable comments for the Version 4.0 History Section are deeply appreciated. We also are very grateful to Barrie Schwortz (Shroud.com) and the STERA organization for their permission to include photographs from their database of STURP photographs. -

Is the Shroud of Turin Genuine?

Is the Shroud of Turin Genuine? William David Cline トリノの聖骸布は本物か? クライン ウィリアム デェービド Abstract The Shroud of Turin is a long cloth kept in the Cathedral of Turin, Italy. On the cloth is a faint image of a man with the marks of crucifixion. There are also bloodstains which match. When it was first photographed in 1898, worldwide interest in the Shroud arose because rather than another faint image as was expected, the photographic negative showed a positive photograph-like image of a man. This image showed considerable detail that had previously been unknown. Much controversy surrounds the Shroud because it is either related directly to Jesus Christ or it is an incredibly skillful forgery. Scientific study has also been controversial with some conclusions that contradict others. However, a review of the history and research on the Shroud reveals reasonable evidence for its authenticity. Key words : Shroud of Turin, science and religion, historical evidence of Jesus Christ (Received September 28, 2007) 抄 録 トリノの聖骸布はトリノの大聖堂に保存されている長い布です。その布には、磔にされ た人のぼんやりしたイメージが残されています。また、磔に一致する血痕も付いています。 1898年に初めて写真撮影された時、写真のネガが、ぼんやりしたイメージでなくはっきり とした人間のイメージを示したので世界中で聖骸布に対する関心が起きた。このイメージ はこれまで知られていない細部を相当に示していた。布がイエス・キリストに直接関係す るかそれとも巧妙に作られた偽物なので聖骸布に関して多くの議論が起きた。科学的研究 もある結論が他の結論を否定したりして論争の余地を残している。しかしながら、聖骸布 に関する歴史と調査研究の概観してみると聖骸布が本物であることを示す合理的な証拠が あることを示している。 キーワード:トリノの聖骸布、科学と宗教、イエス・キリストの歴史的証拠 (2007 年 9 月 28 日受理) - 79 - 大阪女学院短期大学紀要37号(2007) Introduction There are reasons for believing that the Shroud of Turin is the cloth which covered the body of Jesus Christ after his burial. On the other hand, for many people, the results of the Carbon 14 tests done on the Shroud in 1988 have settled the issue once and for all. Without further investigation, those test results have led many people to dismiss the Shroud of Turin as nothing other than a medieval forgery and fake. -

Le Père Emmanuel Faure (1880 - 1964)

Histoire Un pionnier du Linceul : Le Père Emmanuel Faure (1880 - 1964) par Pierre de Riedmatten Quel étonnant et difficile parcours que celui d’Emmanuel - Marie Faure ! 1 - D’abord un laïc, fortement engagé au service du Linceul Né en juin1880 dans le sud de la France, il fit des études importantes dans plusieurs domaines : homme de sciences, il fut médecin ; doué pour la peinture et la sculpture, il fut diplômé de l’École des Beaux-Arts (il fut membre de la Guilde des Artistes et fit du théâtre) ; très cultivé, il écrivit plusieurs livres, et fut membre du Syndicat des écrivains français et des publications chrétiennes. Marié au début du XXème siècle, il a eu trois enfants. Mais, très tôt, il est profondément marqué par la première photo du Linceul, faite par Secondo Pia en 1898. Dès 1905, il "s’occupe de la précieuse relique"1 ; il décide alors de consacrer sa vie à faire connaître et vénérer le Linceul, dont l’authenticité était pourtant "devenue insoutenable" pour le grand public, comme l’a rapporté Paul Vignon2. Il faut en effet se remettre dans le contexte d’abandon qui a suivi, très vite, l’enthousiasme extraordinaire provoqué par la révélation du négatif photographique. Dès 1900, le chanoine Ulysse Chevalier, très honorablement connu, publie son premier ouvrage3, niant totalement l’ancienneté du Saint Suaire : il y parle du fameux mémoire de Pierre 1 cf. lettre au chirurgien Pierre Barbet, en 1935. 2 cf. "Le Linceul du Christ - Étude scientifique", par Paul Vignon, docteur ès Sciences Naturelles - 1902 - éd. de Paris. 3 "Étude critique sur l’origine du Saint Suaire de Lirey - Chambéry - Turin", par U. -

As Provas Da Existência De Deus

Lucas Banzoli Emmanuel Dijon As Provas da Existência de Deus SUMÁRIO INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 5 CAP. 1 - EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE DEUS......................................................... 8 1º A Prova do Movimento ..................................................................................................... 8 2º A Causalidade Eficiente .................................................................................................. 10 3º Prova da Contingência .................................................................................................... 11 4º Prova da Perfeição ........................................................................................................... 13 5º Prova do governo do mundo ......................................................................................... 14 • O Argumento Teleológico ............................................................................................... 15 • Quem criou Deus? ............................................................................................................ 25 • O Argumento da Moralidade .......................................................................................... 28 CAP. 2 – A TEORIA DA EVOLUÇÃO ................................................................................ 32 • O Design Inteligente ........................................................................................................ -

Copyrighted Material

25555 Text 10/7/04 8:56 AM Page 13 1 the enigma of the holy shroud The Shroud of Turin is the holiest object in Christendom. To those who believe, it is proof not only of Jesus the man, but it is also evidence of the Resurrection, the central dogma for hundreds of millions of the faithful. Regarded as the winding sheet, the burial cloth of Jesus, it is revered by many, and on the rare instances when it is displayed, the lines to view the Shroud go on for hours. The Shroud measures fourteen feet three inches long and three feet seven inches wide. It depicts the full image of a six-foot-tall man with the visible consequences of a savage beating and cruel death on the cross, in other words, crucifixion. Belief in the authenticity of the Shroud is not uni- versal. To critics it is a medieval production, created either by paint or by a more remarkable process not to be duplicated until photography was in- vented in the nineteenth century. Nevertheless, a fake. Despite the debate about the Shroud’s authenticity, it has been de- scribed as “one of the most perplexing enigmas of modern time.” This enigma has been the subject of study by an army of chemists, physicists, pathologists, biblical scholars, and art historians. Experts on textiles, pho- tography, medicine, and forensic science have all weighed in with an opin- ion.1 Had theCOPYRIGHTED image on the burial cloth MATERIALbeen that of Charlemagne or Napoleon, the debate might have proceeded along scientific lines. -

The Shroud of Turin and Related Objects – an Overview

The Shroud of Turin and Related Objects – An Overview It is amazing but true that there are many Personal Effects of Jesus of Nazareth that may still exist in the world, attesting to the existence of Jesus in history. This exhibit presents these Personal Effects, as seen by modern scientists and researchers for the benefit of the general public, inspired by the magnificent plates below from Memoire Sur Les Instruments de la Passion, by Charles Rohault DeFleury, published in 1870, and building upon his research. Personal Effects of the House of David St. Anne – the Mother of the Blessed Virgin Mary, the Mother of Jesus The significance of St. Anne is that conceived the mother of Jesus immaculately. This was confirmed by the private apparitions at Rue de Bac, with the Miraculous Medal, and especially at Lourdes, France, in 1858, four years after Pope Pius IX had formerly declared the doctrine of the Immaculate Conception. The Relics of St. Anne in Apt The Relics of St. Anne at St. Anne De Auray The Relics of St. Anne in Beaupre, Canada The Relics of St. Anne in Cairo, New York Relic of St. Anne in Sturbridge, Massachusetts Relic of St. Anne at Jean Baptiste, Manhattan Relic of St. Anne at St. Adalbart Church, Staten Island, New York Relic of St. Anne in Waterbury, Connecticut Relic of St. Anne in Chicopee, Massachusetts Relic of St. Anne Church in Jerusalem at Fall River, Massachusetts Relics of St. Joachim Relics of Elizabeth, Zechariah and John the Baptist Relics of St. Joseph To our awareness, no one knows where Joseph, the putative father of Jesus is actually buried, and much about him, is legendary in nature. -

N° 7, Hiver 1998

rìE\/UE I,{o 7 INTERNANOMU DU LINCEUL DETURIN I I'ostension de Turin The exþosition of Turin r I'occultøtion du 21 øuril 1902 à l'Acødémie dløs scíences The 1902 concefilment r Ie Suøíre de Cnhors ou lø r Sainte-Coiffe t The Cnhors Shroud or the üoly Heøddrs$$) Hiver 1998 The exposition of Turin n the occasion ofthe hundredth anniuersary ofthe Shroud.'s first photograph tahen by Second,o Pia, a public exþosition of the Holy Shroud is to be held in Turin from the 18th of Aþril to the 14th of June 0 next. The CIELT høs been requesting such an exþosition since 1990. The last puhlic exposition of the Shroud goes bach tzøenty years: from the 27th of August to the |th of October 1978, when ouer three million pilgrims contemþlated the relic exposed øbove the high altar of Turin cathedral, The Shroud will this time be exposed inside the new steel and reinforced glass structure zohich is to house it from nozø on following the April 1997 fire. This case will be placed uertically on a side altar of the cathedral, Everyone, either in a grouþ or indiuidually, will be admitted to see the Shroud, on the sole condition that a visit time has been reserued beforehand, by telephone or through the Internet. Contemþlating the relic will doubtless be a profoundly moaing ønd. unforgettable exþerience for the pilgrims. There is no þlan to use this exþosition as an oþþortunity for further scientific studies of the Shroud. The Archbishop's palace in Turin has recently indicated that no such research is scheduled before the year 2000. -

Shroud News Issue #32 December 1985

SHROUD NEWS A NEWSLETTER ABOUT THE HOLY SHROUD OF TURIN By REX MORGAN - Author of PERPETUAL MIRACLE ISSUE NO. 32 DECEMBER 1985 THE CHURCH OF ST GUMMARUS IN LIER, BELGIUM, WHERE THE COPY OF THE HOLY SHROUD, ATTRIBUTED TO ALBRECHT DÜRER IS KEPT. THIS COPY PRE- DATES THE CHAMBÉRY FIRE AND WAS MADE IN 1516. 2 SHROUD NEWS 32 DECEMBER 1985 EDITORIAL Another Shroud year draws to a close. Among its highlights have been the formation of Sr Damian's Environmental Study of the Shroud in Jerusalem group and her publication of what may well be controversial views on the Shroud; the death of Shroud scholar Fr Francis Filas who made world headlines with his coin theories; Whanger's claim to have discovered another phylactery on the arm of the Shroud image; a New Zealand scientist's suggestion that earthquake activity might have caused the image formation; the publication of new STURP and BSTS proposals for a new round of tests on the cloth; the Brooks Photographic Exhibit's tour of New Zealand; the celebration of Fr Peter Rinaldi's golden jubilee as a priest. For my own part there were personal highlights such as wandering in the Jordanian Desert; seeing Sr Damian's first experiment before anyone else; becoming one of the few to have seen the Lier copy of the Shroud attributed to Dürer; meeting many more Shroud scholars throughout the world; attending another meeting of the Board of ASSIST in New York; taking the Brooks Exhibit to New Zealand and dealing with its attendant joys and problems; visit Brooks University again and receiving an Honorary Degree there; and so on. -

Shroud News Issue #50 December 1988 Part 4

22 SHROUD NEWS No 50 (December 1988) THE PLACE OF SHROUD NEWS IN SINDONOLOGY by PAUL SMITH, Melbourne, Australia The fiftieth issue of Shroud News, which also marks its entry into its ninth year of publication, carries with it a deeper significance that can only be appreciated by considering the events associated with the Shroud in the last ninety years. By the year 1898 the onslaught of nationalism was being widely felt on the continent of Europe. Atheists and agnostics were well to the fore in the intellectual circles of the day so it was of little surprise that a battered and patched piece of fire-stained cloth bearing the outline of a man should be widely rejected as the burial cloth of Our Saviour. The Shroud of Turin, for that was the cloth in question, became the target of Catholic intellectuals who seemed anxious to present to the world a modern, enlightened and reasonable outlook. Canon Ulysse Chevalier produced his Etude Critique Sur L'Origine du St-Suaire. His attack on the Shroud was based on the statement of Pierre D'Arcis, Bishop of Troyes, who claimed he had evidence that the Shroud had been cleverly painted by an artist who had confessed this to D'Arcis. This argument was taken up across the channel in England by the respected scholar and historian, the Rev. Fr Herbert Thurston S.J. All this was very convincing and ever so reasonable. It might have ended there except for the fact that King Umberto I of the House of Savoy and owner of the Shroud, gave permission in 1898 for the Shroud to be photographed.