Contrat Cadre Pays Mt Et Lacs Lévézou

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Departement De L' Aveyron (12) Communes De Saint-Victor-Et-Melvieu

Le réseau de transport Mise à jour réalisée par Pièce n°2.1 Date Observations / Modifications d'électricité Indice Entreprise Dessinateur Vérificateur VIALA-DU-TARN 13/09/2017 0 Création du plan RTE - CDIT M.F. (L&O) G.B. (L&O) 63 000 volts PINET - SAINT-VICTOR 28/06/2018 A Plan APO RTE-CDIT MH(L&O) GB(L&O) AYSSENES CENTRE DEVELOPPEMENT ET D'INGENIERIE TOULOUSE 63 000 volts ALRANCE - ALVIEU - SAINT-VICTOR DEPARTEMENT DE L' AVEYRON (12) COMMUNES DE SAINT-VICTOR-ET-MELVIEU, 400 000 volts LA GAUDIERE - RUEYRES Future 400 000 volts RUEYRES - SUD AVEYRON 63 000 volts AGUESSAC - SAINT-VICTOR LES COSTES - GOZON ET SAINT-ROME-DE-TARN 225 000 volts POUGET - SAINT-VICTOR 225 000 volts ONET LE CHATEAU - SAINT-VICTOR - SALLES CURAN Future 225 000 volts ONET LE CHATEAU - SALLES CURAN - SUD AVEYRON 63 000 volts LA JOURDANIE - LE TRUEL - SAINT-VICTOR 225 000 volts GODIN - SAINT-VICTORPoste 225 000 / 63 000 volts Création du poste 400 000 / 225 000 volts Future 225 000 volts GODIN - SUD AVEYRONde SAINT-VICTOR SUD AVEYRON SAINT-VICTOR-ET-MELVIEU et de ses raccordements au réseau électrique existant 63 000 volts REQUISTA - SAINT-VICTOR 63 000 volts LAURAS - SAINT-VICTOR Plan de situation 225 000 volts GANGES - SAINT-VICTOR Echelle : 1 / 25 000 Légende : Liaisons aériennes 400 000 volts existantes Liaisons aériennes 400 000 volts projetées Poste 400 000 / 225 000 volts de SUD AVEYRON Liaisons aériennes 225 000 volts existantes 225 000 volts PELISSIER - SAINT-VICTOR Futures 225 000 volts: 225 000 volts COUFFRAU - SAINT-VICTOR SAINT-ROME-DE-TARN - SAINT-VICTOR -

Tab Publictite Mai Sadr 160421

19/03/2021 Date de limite de Date dépôt des Commune Superficie Propriétaires No du dossier Demandeur d'enregistrement du demandes dossier concurrentes ARGENCES-EN-AUBRAC 10,8518 ROUX Elisabeth C2115928 VOLTE -GAEC DE LA- 28/01/2021 16/04/21 ARVIEU 30,0698 VEYRAC Philippe 12210192 TERRAL Alexandre 28/01/21 16/04/21 ASPRIERES 11,9733 ALLEGUEDE Denis 12210170 ALLEGUEDE Denis 28/01/21 16/04/21 AURIAC LAGAST 10,0281 VEYRAC Philippe 12210192 TERRAL Alexandre 28/01/21 16/04/21 AURIAC-LAGAST 11,4829 ROUBELLAT Serge & Véronique C2115917 GAEC DE BEGON 28/01/2021 16/04/21 BERTHOLENE 2,799 BOUBAL Paul & Jeanne C2115935 GAEC DAUTY 28/01/2021 16/04/21 BOZOULS 5,1476 RASCALOU Marie-Louise C2115907 COMBELLES -GAEC DES- 28/01/2021 16/04/21 CALMONT 6,9815 CLUZEL Brigitte C2115951 GAEC DE MONCEZE 28/01/2021 16/04/21 CALMONT 0,378 CAPOULADE Vincent 12210190 GAEC de la REGOURDIE 28/01/21 16/04/21 CALMONT 2,7599 CAPOULADE Cécile 12210190 GAEC de la REGOURDIE 28/01/21 16/04/21 CAPDENAC-GARE 0,8806 MAURAND Benjamin 12210166 GAEC MAS d’AILLES 28/01/21 16/04/21 CAPDENAC-GARE 9,7269 MAURAND Martine 12210166 GAEC MAS d’AILLES 28/01/21 16/04/21 CASSAGNES-BEGONHES 31,2986 LACAN Pierre C2115938 GAEC DE COMBRIERES 28/01/2021 16/04/21 CASTELNAU PEGAYROLS 24,7808 GAUBERT Anne-Marie 12210187 GAUBERT Michel 28/01/21 16/04/21 CASTELNAU PEGAYROLS 0,2784 LAFON Jean 12210187 GAUBERT Michel 28/01/21 16/04/21 CASTELNAU PEGAYROLS 1,8334 ROSSI Bertrtand 12210187 GAUBERT Michel 28/01/21 16/04/21 CASTELNAU PEGAYROLS 1,8321 GAUBERT Cédric 12210187 GAUBERT Michel 28/01/21 16/04/21 -

Paroisse St-Pierre De L'alrance Et Du Giffou

Paroisse St-Pierre de l'Alrance et du Giffou. Samedi 25 Juillet Matin Baptême Luna MOUREAU KREMER Dimanche 26 Juillet 17ème Dimanche du Temps Ordinaire 10h30 Messe à Canet de Salars à Cassagnes – Bégonhès 10h30 Messe à Réquista Anniversaires Géraldine ALBAR Frère Marcel ALARY Port du masque obligatoire. Places disponibles : 140 Baptême Hortense AZAM Samedi 01 Août Après – midi Alrance, mariage Mylène SOLIE et Simon DOUZIECH 20h30 Messe à Durenque Mi année Claude ALIBERT Port du masque obligatoire. Places disponibles : 95 Dimanche 02 Août 18ème Dimanche du Temps Ordinaire 10h30 Messe à Canet de Salars à Cassagnes – Bégonhès 10h30 Messe à Réquista Anniversaire Josyane SAADA Port du masque obligatoire. Places disponibles : 140 Samedi 08 Août 20h30 Messe à Lédergues Dimanche 09 Août 19ème Dimanche du Temps Ordinaire 10h30 Messe à Canet de Salars à Cassagnes – Bégonhès 10h30 Messe à Réquista Messe de Sépulture Joseph GRIMAL (dcd 26 mars) Port du masque obligatoire. Places disponibles : 140 Baptême Léonardo DELBOEUF Samedi 15 Août 2020 ASSOMPTION de la Vierge Marie 10h30 Messe à Réquista à La Selve à La Besse Messe sépulture Daniel FABRE Anniversaire Maria BOUDES Ernest DURAND à Durenque Messe sépulture Laurent Maurice GRIMAL Anniversaire André CAPOULADE Port du masque obligatoire à toutes les messes Dimanche 16 Août 20ème Dimanche du Temps Ordinaire 10h30 Messe à Canet de Salars à Cassagnes – Bégonhès 10h30 Messe à Réquista Messe de Sépulture Lucienne SERIN Anniversaire Clément TROUCHE Port du masque obligatoire. Places disponibles : 140 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Pèlerinage Diocésain à Lourdes du 21 ou 23 Août. Vue les contraintes sanitaires, malheureusement ce pèlerinage est réservé seulement aux pèlerins et hospitaliers autonomes et ne nécessitant pas d’assistance médicale. -

Communauté De Communes Lévézou Pareloup ELABORATION DU PLU Intercommunal

Communauté de Communes Lévézou Pareloup ELABORATION DU PLU Intercommunal Synthèse du diagnostic présentée aux élus le 20 juin 2019 Sommaire Partie 1 - Contexte démographique artie 2 - Diagnostic du cadre foncier et du parc de logements P Partie 3 - Diagnostic du cadre socio-économique Partie 4 - Equipements et services Partie 5 - Etat initial de l’environnement artie 6 - Diagnostic du paysage bâti Présentation du diagnostic - 20 juin 2019 P Partie 7 - Bilan des documents d’urbanisme en vigueur Partie 8 - Suite de la procédure PLUi - CC Lévézou Pareloup Ce diagnostic a été réalisé à partir : • D’une revue de la bibliographie et d’une analyse des diverses données à disposi- tion, • D’une analyse statistique, • De questionnaires transmis aux Communes et à la Communauté de Communes, à l’Office de Tourisme du Lévézou, • D’entretiens avec les élus du Territoire, et techniciens des Communautés de Communes, • De données transmises par le Parc Naturel Régional des Grands Causses et Aveyron Ingénierie (base de données utilisées pour l’élaboration du SCOT). Il permet de s’interroger sur les questionnements suivants, à réfléchir globalement Présentation du diagnostic - 20 juin 2019 PLUi - CC Lévézou Pareloup Comment appréhen- Comment anticiper les der la répartition de l’accueil conséquences de cette répar- Comment sur chaque Commune, quels sont les tition? améliorer le parc de critères à utiliser ? logement existant et son influence sur l’attractivité du territoire ? Quel maillage territorial promouvoir Quelle concilia- en termes d’équipements -

Idées De Randonnées

Les fiches randonnées du Lévézou > Communes d’Arvieu / Salles-Curan 01 À la découverte de St Martin des Faux Difficulté : 3h : 1h30 : 1h30 : 10 km : 160 m Saint-Martin des Faux : PR / signalétique 1 Passez devant l’hôtel-restaurant « Chez Gaubert », prenez à gauche Situation : entre Salles Curan la direction du « Mas Roussel ». Continuez tout droit, passez devant et Arvieu D 577. Parking : place la croix et montez vers le hangar. Face à ce dernier, prenez le sentier à de l’église de St Martin des Faux gauche qui vous mène sous la statue de la vierge (sur votre droite) . N3 = 44° 17’ 72» 2 Devant le cimetière, prenez à gauche pour rejoindre la route E3 = 2° 73’ 75» D 659 qui traverse le village. Continuez vers la gauche, puis empruntez le chemin qui descend à droite 100m avant l’église. Il se prolonge par une route, tout droit, jusqu’au carrefour. Descendez à gauche par la route, laissez la ferme du Maubert sur votre à voir gauche, continuez de monter jusqu’à la «Croix de Maubert». > L’anse, le port et l’île de St Martin 3 Tournez sur la route à gauche sur 50m puis des Faux : prenez la route qui prenez une piste qui part à droite. longe la salle des fêtes, à droite. > Les croix des croisements du Mas 4 Suivez la piste, tout droit. Après un petit tronçon du GRP vous Roussel(1) et du cimetière (2), arrivez sur la D 244. Prenez-la sur 50m à gauche puis tournez à nouveau > Le coup d’oeil sur le village de à gauche sur la piste, qui va descendre vers le hameau des Escarits Saint-Martin des Faux à partir (balisage commun avec un autre PR, jaune) . -

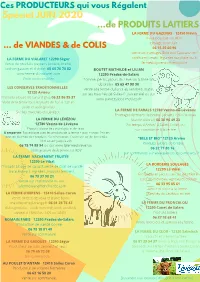

Chris PRES PROD Minisite2020

Ces PRODUCTEU RS qui vous Régalent Spécial JUIN 2020 ...de PRODUITS LAITIERS LA FERME DU GAZENAS - 12450 Flavin Visite possible sur RDV. Elevage bovin lait ... de VIANDES & de COLIS 06 15 25 60 90 Vente de fromages Bleu des Causses/ vin/ LA FERME DU VIALARET 12290 Ségur confitures/ œufs/ légumes sur place ou à: Vente de produits paysans (volaille, brebis, [email protected] cochon gascon et chèvre) 05 65 70 70 82 BOUTET MATHILDE et LILIAN www.ferme-du-vialaret.com 12290 Prades-de-Salars Visite: nous consulter Tomme, pérail, yaourt du Lévézou à base lait de brebis 05 65 47 98 90 LES CONSERVES TRADITIONNELLES Vente à la ferme du lundi au vendredi matin, 12120 Arvieu sur les marchés de Salles-Curan en été ou sur Produits à base de canard gras 06 33 86 95 37 www.paniers.loco-motives.fr Visite de la ferme tous les jeudis de 10h à 13h en juillet et août (gratuit) LA FERME DE FARALS 12780 Vezins-de-Lévézou Sur les marchés du Lévézou Fromages fermiers de brebis, yaourts, colis de veau LA FERME DU LÉVÉZOU (viande Aubrac) 06 30 96 49 23 12780 Vezins de Lévézou "Au temps d'Antan" à Salles-Curan ou Produits à base de canard gras et de veau. sur commande à la ferme A emporter: Pique-nique avec les produits de la ferme + pain + chips. Prix en fonction du choix des produits. Sur réservation. Ouverture we de pentecôte. "BELE ET BIO" 12120 Arvieu Midi et soir jusqu'à 20h - Produits laitiers de brebis 06 75 74 99 94 ou sur www.lafermedulevezou. -

Cheeses Part 2

Ref. Ares(2013)3642812 - 05/12/2013 VI/1551/95T Rev. 1 (PMON\EN\0054,wpd\l) Regulation (EEC) No 2081/92 APPLICATION FOR REGISTRATION: Art. 5 ( ) Art. 17 (X) PDO(X) PGI ( ) National application No 1. Responsible department in the Member State: I.N.D.O. - FOOD POLICY DIRECTORATE - FOOD SECRETARIAT OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD Address/ Dulcinea, 4, 28020 Madrid, Spain Tel. 347.19.67 Fax. 534.76.98 2. Applicant group: (a) Name: Consejo Regulador de la D.O. "IDIAZÁBAL" [Designation of Origin Regulating Body] (b) Address: Granja Modelo Arkaute - Apartado 46 - 01192 Arkaute (Álava), Spain (c) Composition: producer/processor ( X ) other ( ) 3. Name of product: "Queso Idiazábaľ [Idiazábal Cheese] 4. Type of product: (see list) Cheese - Class 1.3 5. Specification: (summary of Article 4) (a) Name: (see 3) "Idiazábal" Designation of Origin (b) Description: Full-fat, matured cheese, cured to half-cured; cylindrical with noticeably flat faces; hard rind and compact paste; weight 1-3 kg. (c) Geographical area: The production and processing areas consist of the Autonomous Community of the Basque Country and part of the Autonomous Community of Navarre. (d) Evidence: Milk with the characteristics described in Articles 5 and 6 from farms registered with the Regulating Body and situated in the production area; the raw material,processing and production are carried out in registered factories under Regulating Body control; the product goes on the market certified and guaranteed by the Regulating Body. (e) Method of production: Milk from "Lacha" and "Carranzana" ewes. Coagulation with rennet at a temperature of 28-32 °C; brine or dry salting; matured for at least 60 days. -

Plan De Prevention Des Risques D'inondation

PREFET DE L'AVEYRON Direction Départementale PP PP RR II des Territoires Service Énergie, Risques, Bâtiment et Sécurité Unité PLAN DE PREVENTION Prévention des Risques DES RISQUES D'INONDATION CEOR GIFFOU 1 – NOTE DE PRESENTATION Prescrit par arrêté préfectoral du 28 mai 2015 Approuvé par arrêté préfectoral Décembre du DOSSIER D'APPROBATION 2015 PPRI du Céor-Giffou : rapport de présentation Mars 2015 - SOMMAIRE - I. PREAMBULE...................................................................................................................... 3 1.1. Cadre de l’étude............................................................................................... 3 1.2. Objet de l’étude ............................................................................................... 4 1.3. Déroulement de l’étude .................................................................................. 5 II. Démarche d’étude .............................................................................................................. 6 2.1. Diagnostic hydrogéomorphologique préalable ............................................... 6 2.2. Évaluation des critère d’aléas.......................................................................... 9 2.3. Évaluation des enjeux.................................................................................... 12 III. Présentation du secteur d’étude .................................................................................... 21 3.1. Présentation géographique du bassin-versant du Céor-Giffou.................... -

Lettre D'information

Lettre d’information Communauté de Communes Lévézou-Pareloup Mai 2011 SÉGUR VEZINS- Édito DE-LÉVÉZOU Notre volonté à travers ce bulletin intercommunautaire que CANET- ST-LÉONS nous vous adressons pour la deuxième fois, c’est de rendre DE-SALARS moins nébuleuse la réalité de l’action intercommunale, c’est ST-LAURENT DE-LÉVÉZOU de faire comprendre à chacune et à chacun d’entre vous les ARVIEU CURAN actions que conduit le regroupement de nos communes, et les réflexions que mènent vos élus au sein de ces différentes SALLES-SALLES- CURANCURAN instances. ALRANCE Au travers des quelques pages qui suivent, vous pourrez vous rendre compte que le quotidien de cette collectivité est intense. Pour ne citer que les grandes lignes : VILLEFRANCHE-DE collecte, tri et traitement des déchets, entretien et modernisation de notre voirie, -PANAT véritable épine dorsale de tous les échanges qui s’opèrent chaque jour entre nous, mais aussi en ce début d’année 2011, réflexion sur l’assainissement autonome et collectif, construction d’un garage intercommunautaire, création d’une nouvelle salle-des-fêtes à Alrance,… Agents et élus sont mobilisés pour améliorer les services qui vous sont rendus et pour répondre au mieux aux besoins nouveaux qui se font jour. Au Parlement, nos élus ont achevé de débattre du projet de loi sur la réforme des collectivités territoriales qui va considérablement modifier le paysage administratif de nos territoires. Un des piliers de cette réforme, c’est la place prépondérante qu’elle réserve à la coopération intercommunale, et de ce fait aux regroupements de communes qui permettent la mise en commun de moyens financiers et humains, et aussi la réflexion sur les orientations structurantes d’un territoire. -

Ra Pp Ort De Prese Nta T Ion Partie 5 : Evaluatio N E

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale du Lévezou EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : 5 PARTIE PARTIE PRESENTATION RAPPORT DE 1 SOMMAIRE Méthode pour l’évaluation environnementale 5 Une méthode itérative et transversale 5 Analyse de l’état initial de l’environnement 5 Enjeux déterminés dans l’état initial de l’environnement 6 Les incidences du scénario SCOT 11 Focus sur les zones favorables au développement des éoliennes 16 Justification du schéma d’application de la loi Littoral 21 Focus sur les incidences spécifiques des unités touristiques nouvelles 68 Incidences cumulées L’évaluation environnementale doit être transversale et mesurer les effets du projet de SCoT sur l’environnement 68 Évaluation des incidences Natura 2000 79 2 Rappel du périmètre du SCOT Lévézou : 3 Méthode pour l’évaluation environnementale L’Etat initial de l’Environnement a permis de fournir un outil d’aide à la décision pour le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le Document d’Orientation et d’Objectifs. Cette évaluation doit prendre une dimension globale et transversale des enjeux, éclairer les choix du projet de territoire, mettre en évidence le schéma « Eviter, réduire, compenser » et élaborer une grille d’indicateurs pour le suivi. Une méthode itérative et transversale L’évaluation environnementale n’est pas une justification a posteriori du SCoT. Au contraire, sa préparation a démarré dès le début de l’élaboration du projet et a contribué à le faire évoluer vers un moindre impact sur l’environnement. C’est une démarche intégrée et itérative, menée après le diagnostic pendant toute la durée de l’élaboration du SCoT, depuis la phase d’élaboration du projet (PADD) jusqu’à l’écriture des documents prescriptifs et réglementaires (DOO). -

4 Pages Tracteurs

LES TRACTEURS EN CUMA 57 groupes s’expriment Synthèse des résultats de l’enquête 2008 THERONDELS MUR-DE-BARREZ BROMMAT CANTOIN TAUSSAC SAINTE-GENEVIEVE-SUR-ARGENCE VITRAC-EN-VIADENE LACROIX-BARREZ LACALM MUROLS GRAISSAC LA TERRISSE SAINT-SYMPHORIEN-DE-THENIERES SAINT-HIPPOLYTE ALPUECH MONTEZIC CASSUEJOULS HUPARLAC LAGUIOLE CAMPOURIEZ SAINT-AMANS-DES-COTS ENGUIALES SOULAGES-BONNEVAL CURIERES ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE SAINT-SANTIN GRAND-VABRE ESPEYRAC FLORENTIN-LA-CAPELLE SAINT-PARTHEM MONTPEYROUX CONDOM-D'AUBRAC SENERGUES LE NAYRAC GOLINHAC LIVINHAC-LE-HAUT ALMONT-LES-JUNIES * CONQUES SAINT-CHELY-D'AUBRAC LE CAYROL BOISSE-PENCHOT FLAGNAC • BOUILLAC NOAILHAC ESTAING COUBISOU DECAZEVILLE SAINT-FELIX-DE-LUNEL CAMPUAC 140 tracteurs en CUMA. CAPDENAC-GARE ASPRIERES VIVIEZ FIRMI SAINT-CYPRIEN-SUR-DOURDOU PRADES-D'AUBRAC VILLECOMTAL SEBRAZAC SAINT-COME-D'OLT CAUSSE-ET-DIEGE SONNAC LES ALBRES AUBIN PRUINES ESPALION AURELLE-VERLAC BALAGUIER-D'OLT CASTELNAU-DE-MANDAILLES CRANSAC NAUVIALE MOURET BESSUEJOULS • FOISSAC AMBEYRAC NAUSSAC GALGAN VALZERGUES 1000 agriculteurs adhérents. PEYRUSSE-LE-ROC AUZITS MURET-LE-CHATEAU MONTSALES SAUJAC SALLES-COURBATIES LUGAN SAINT-CHRISTOPHE-VALLON LASSOUTS MONTBAZENS RODELLE POMAYROLS ESCANDOLIERES MARCILLAC-VALLON BOZOULS SAINT-GENIEZ-D'OLT SALVAGNAC-CAJARC GABRIAC SAINTE-EULALIE-D'OLT OLS-ET-RINHODES BOURNAZEL LA CAPELLE-BONANCE DRULHE VAUREILLES • VILLENEUVE SAINT-IGEST ROUSSENNAC VALADY SALLES-LA-SOURCE SAINT-LAURENT-D'OLT LA CAPELLE-BALAGUIER GOUTRENS CRUEJOULSPIERREFICHE 100 CUMA ont un service tracteur SEBAZAC-CONCOURES SAINT-MARTIN-DE-LENNE SAINTE-CROIX ANGLARS-SAINT-FELIX LANUEJOULS CLAIRVAUX-D'AVEYRON COUSSERGUES MALEVILLE PRIVEZAC SAINT-SATURNIN-DE-LENNE MARTIEL SAINT-REMY RIGNAC BALSAC PALMAS BELCASTEL VIMENET CAMPAGNAC ONET-LE-CHATEAU BERTHOLENE TOULONJAC BRANDONNET MAYRAN MONTROZIER COMPOLIBAT LA LOUBIERE LAISSAC BUZEINS SAVIGNAC GAILLAC-D'AVEYRON Dont 40% proposent des services complets. -

Recueil 12 2020

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°12-2020-087 AVEYRON PUBLIÉ LE 17 JUILLET 2020 1 Sommaire Préfecture Aveyron 12-2020-07-17-002 - ARR tableau electeurs daté STE 17072020 (2 pages) Page 3 12-2020-07-17-003 - TAB ElecteursSenatoriales juillet2020 (41 pages) Page 6 2 Préfecture Aveyron 12-2020-07-17-002 ARR tableau electeurs daté STE 17072020 Arrêté portant établissement du tableau des électeurs sénatoriaux dans le département de l'Aveyron Préfecture Aveyron - 12-2020-07-17-002 - ARR tableau electeurs daté STE 17072020 3 PRÉFET DE L'AVEYRON PREFECTURE Direction de la citoyenneté et de la légalité Service de la légalité Pôle structures territoriales et élections Arrêté n° du 17 juillet 2020 portant établissement du tableau des électeurs sénatoriaux dans le département de l’Aveyron LA PRÉFÈTE DE L'AVEYRON Chevalier de la Légion d'Honneur VU le code électoral et notamment son article R 146 ; VU le décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs ; VU l’arrêté préfectoral n°12-2020-06-30-002 du 30 juin 2020 relatif à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs dans le département de l’Aveyron ; VU les procès verbaux des communes du département de l’Aveyron relatifs à la désignation, par les conseils municipaux, des délégués et suppléants appelés à représenter leur commune lors de l’élection des sénateurs ; VU les désignations de remplaçants faites par les députés, sénateurs, conseillers régionaux et conseillers