Ambito 1. Lunigiana

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Domande Di Assegnazione Provvisoria As 2020/2021

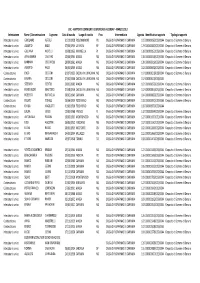

DOMANDE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA A.S. 2020/2021 - GRADUATORIA PROVVISORIA Tipo di movimento N° Cognome Nome Nascita Ordine e grado di Classe di concorso / Scuola di titolarità COMUNE di Ulteriori Classi di Precedenza PUNTI PUNTI appartenenza Tipologia di Posto di ricongiungimento concorso / COMUNE ALTRI titolarità Tipologia di posto RICONG. COMUNI I.C. "BONOMI" 1/6 NICOLAI FRANCESCA 23/03/1971 MS INFANZIA COMUNE CARRARA SI 6 0 FOSDINOVO I.C. "BONOMI" 2/6 EDIFIZI ANNA 19/10/1977 LU INFANZIA COMUNE MONTIGNOSO SI 6 0 FOSDINOVO 3/6 MENINI ORNELLA 14/06/1973 MS INFANZIA COMUNE I.C. "COCCHI" LICCIANA PONTREMOLI SI 13 7 DOCENTI RICHIEDENTI 4/6 NARDI PAOLA 14/04/1977 MS INFANZIA COMUNE I.C. "FOSSOLA GENTILI" MASSA 15 9 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA NELLA DIREZIONE DIDATTICA DI 5/6 FRANCHI MARIA 14/05/1962 MS INFANZIA COMUNE PONTREMOLI 6 0 SCUOLA AULLA DELL'INFANZIA 6/6 FURMI NELLA 22/09/1968 MS INFANZIA COMUNE I.C. "COCCHI" LICCIANA MULAZZO 6 0 1/1 FASCETTI MARIA LAURA 11/12/1962 LU INFANZIA SOSTEGNO I.C. "AVENZA G.MENCONI" MASSA 6 0 I.C. PIETRASANTA 2 1/1 CHELOTTI PIERANGELA 20/02/1978 MS INFANZIA COMUNE MASSA SOSTEGNO 6 0 (LUCCA) 1/4 PANCANI BARBARA 25/02/1969 MS PRIMARIA COMUNE FOSDINOVO (IC BONOMI) CARRARA SI 12 6 CERVAIOLO (I.C. 2/4 TARABELLA ELENA 15/02/1977 MS PRIMARIA COMUNE CARRARA 12 6 MONTIGNOSO) FOSSONE (IC AVENZA G. 3/4 GATTI PATRIZIA 07/05/1973 VT PRIMARIA COMUNE MASSA 6 0 DOCENTI MENCONI) RICHIEDENTI ASSEGNAZIONE 4/4 NEGRARI CATERINA 06/12/1974 MS PRIMARIA COMUNE G. -

Piani Emergenza Rischi Antropici COMUNE DI MULAZZO

Piani emergenza rischi antropici COMUNE DI MULAZZO Unione di Comuni Montana Lunigiana 2018 | Piano Locale Di Protezione Civile 0 Prefettura di Massa Carrara Ufficio Territoriale del Governo Ufficio di Protezione Civile Piano Emergenza Esterna per pericolo di incidente rilevante U.E.E. Italia Srl stabilimento di Aulla e Licciana Nardi edizione 2018 UEE Italia Srl - Piano Emergenza Esterna versione 2018 1/54 Indice generale 1.Registrazione aggiunte e varianti..............................................................................................................4 2.Decreto approvazione...............................................................................................................................5 3.Composizione Gruppo di Lavoro.............................................................................................................6 4.Lista di distribuzione................................................................................................................................6 5.Premessa...................................................................................................................................................7 5.1 Termini e definizioni.........................................................................................................................7 5.2 Normativa e finalità..........................................................................................................................8 5.3 Aggiornamento, esercitazioni e formazione.....................................................................................9 -

IL COLLEGIO DOCENTI Di in SEDUTA STRAORD Vistoil

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”Gen. Pietro Ferrari” 54027 PONTREMOLI (MS) – Via IV Novembre,76 – Tel. 0187830168 Fax 0187460618 email: [email protected] email certificata: [email protected] Cod. Fisc. 93004170457 Codice Univoco UF1IJC IL COLLEGIO DOCENTI di ORDINE di Scuola Secondaria di Primo Grado IN SEDUTA STRAORDINARIA N. 6 DEL 03.02.2017 VISTO il “ Bando nazionale Adolescenza (11 -17 anni) progetti “esemplari” per il contrasto della povertà educativa minorile”, attuato dall’Impresa Sociale CON I BAMBINI Soggetto Attuatore del ‘Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile’ Legge 28 dicembre 2015 n. 208 art.1, comma 392. e per l’adesione alla rete di partner . d e l i b e r a (n. 15) all’unanimità l’adesione al “Bando nazionale Adolescenza (11 -17 anni) progetti “esemplari” per il contrasto della povertà educativa minorile”, attuato dall’Impresa Sociale CON I BAMBINI Soggetto Attuatore del ‘Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile’ Legge 28 dicembre 2015 n. 208 art.1, comma 392. Soggetto responsabile Istituto Comprensivo “Giulio Tifoni” Partnership di progetto: Comune di Pontremoli Comune di Filattiera Comune di Mulazzo Comune di Aulla Comune di Villafranca in Lunigiana Comune di Fivizzano Comune di Casola in Lunigiana Comune di Licciana Nardi Comune di Bagnone Comune di Zeri Comune di Comano Comune di Tresana Società della Salute Lunigiana Centro Teatro Pontremoli Associazione Amici dell’Alberghiero di Bagnone A.S.D. Volley Pontremoli C.A.I. – sez. Pontremoli Farfalle in cammino Le Maestà di Montereggio Compagnia del Piagnaro Pro Loco G. Malaspina REs Musica Licciana Nardi Pubblica Assistenza Licciana Nardi UCIIM DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI AULLA ISTITUTO COMPRENSIVO “FERRARI” DI PONTREMOLI ISTITUTO COMPRENSIVO “D. -

Fosdinovo Avventura

Borgo Medievale di Parco Fosdinovo Avventura A Informazioni Torre Malaspiniana Studio Tecn Piazza Pays de Sauxillanges 1 ico Tel. 0187 1856189 [email protected] C www.fosdinovoturismo.it E F A Castello Malaspina eretto a partire dal 1340, su torri di difesa esistenti già prima del 1200, per volontà della famiglia Malaspina (tutt’ora proprietaria), è uno dei castelli meglio conservati T della Lunigiana. Al suo interno arredi d’epoca, affreschi, Studio Tecn ico torture, leggende e …fantasma! Suggestivo il panorama che si può godere dai Com mer cia lista Assi cura camminamenti. Visitabile. zioni Teatro ne rimane solo l’iscrizione in marmo sull’architrave della porta, testimone della passione per il teatro dei fosdinovesi L e dei suoi signori già dal 1700. C Antica Zecca Marchionale operativa nella seconda metà del 1600 coniò monete in lega d’oro, d’argento, in bassa lega e…false. Una parte originale è conservata presso la Torre Malaspiniana. Oratorio dei Rossi si può vedere un bellissimo “Cristo agonizzante” in legno del 1600 e l’importante altare maggiore completamente in marmo. E’ comunicante con la chiesa di S. Remigio ed è sede della confraternita del SS. Sacramento. E Chiesa di San Remigio costruita nel tardo ‘500 sui resti di una chiesa più piccola risalente al 1200. Di particolare rilievo la statua marmorea del 1300 del patrono S.Remigio, il monumento funebre di Galeotto Malaspina (1367), e l’organo dei Serassi. F Municipio Oratorio dei Bianchi il preesistente piccolo oratorio venne distrutto da un incendio nel 1501; si salvò miracolosamente la statua Edicola/Tabacchi lignea della SS. -

Iniziativa Promozionale “Telepass - 3 Mesi Di Canone Gratis Con SALT”

S o c i e t à p e r a z i o n i Programma pubblicato il 20/07/2021 Iniziativa promozionale “Telepass - 3 mesi di canone gratis con SALT” Promotore Il promotore della presente iniziativa promozionale è Telepass S.p.A. (di seguito, anche il “Promotore” o “Telepass”), con sede legale in Via Laurentina, 449, 00142 Roma - Partita Iva 09771701001. Telepass è la società che, attraverso le proprie soluzioni di pagamento, presta servizi di accesso e di pagamento inerenti la mobilità, in particolare in relazione alle autostrade a pedaggio, ai parcheggi in struttura e ad altre aree e strutture, nonché servizi accessori di pagamento strettamente connessi alla mobilità stessa. Destinatari dell’iniziativa La presente iniziativa è rivolta esclusivamente a tutti coloro: A) che, nel periodo di durata dell’iniziativa (16.07.2021-16.09.2021), (i) perfezioneranno il Contratto inerente il servizio Telepass Family o Telepass con Viacard erogato da Telepass S.p.A., alle condizioni e con le modalità di seguito indicate, e che (ii) non risultino titolari di un contratto Telepass Family o Telepass con Viacard o Telepass Plus di Telepass S.p.A. nell’arco dei sei mesi antecedenti la data di sottoscrizione del suddetto contratto Telepass Family o Telepass con Viacard. B) che, nel periodo di durata dell’iniziativa (a decorrere dal 16/07/2021, fino all’entrata in esercizio del nuovo viadotto di Albiano e comunque non oltre il 30/06/2022) aderiranno all’iniziativa “AGEVOLAZIONE CEPARANA”, riservata agli intestatari di un apparato Telepass e residenti/domiciliati o nel caso di ditta con sede sociale, in uno dei seguenti comuni: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri, Bolano, Vezzano, Calice al Cornoviglio e Follo; Durata Dalle ore 00.00 del 16 luglio 2021 alle ore 23.59 del 16 settembre 2021. -

Implications for Active Normal Faulting

Geomorphology 201 (2013) 293–311 Contents lists available at ScienceDirect Geomorphology journal homepage: www.elsevier.com/locate/geomorph Morphotectonic analysis of the Lunigiana and Garfagnana grabens (northern Apennines, Italy): Implications for active normal faulting Deborah Di Naccio a,⁎, Paolo Boncio b, Francesco Brozzetti b, Frank J. Pazzaglia c, Giusy Lavecchia b a Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Dipartimento di Sismologia e Tettonofisica, L'Aquila, Italy b Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze P.U.Ter., Sez. Geologia e Archeologia, Italy c Lehigh University, Department of Earth and Environmental Sciences, Bethlehem, PA, USA article info abstract Article history: This work integrates existing structural geology data with new detailed geomorphic analyses of the fluvial Received 27 October 2012 network to characterize active and potentially seismogenic faults bordering the Lunigiana and Garfagnana Received in revised form 25 June 2013 basins in the northern Apennines of Italy. These two basins are NW–SE-oriented asymmetric grabens, Accepted 2 July 2013 bordered by several normal faults with a poorly known, but probable recent slip history. Several strong earth- Available online 10 July 2013 quakes (M 5.0–6.5) have occurred in the area in the last millennium, demonstrating that this is one of the most seismically active areas of the northern Apennines. However, the lack of reliable instrumental data Keywords: Northern Apennines for strong earthquakes, generally low deformation rates, and poor exposures of faulted Quaternary sediments Active fault render the characterization of active, seismogenic faults problematic. Normal fault Here, we quantify the relationships between faults and watershed-scale geomorphology using 10-m digital Tectonic geomorphology topography to extract channel and basin metrics, such as steepness, concavity, and stream length-gradient Knickpoint indices of modeled river longitudinal profiles. -

PDF Verifica L'elenco Dei Rapporti Dormienti Se Sei Cliente Cassa Di Risparmio Di Carrara

Data di Nascita Nome Cognome Intestazione Luogo di Nascita Provincia Intermediario Agenzia n° Identificativo Rapporto Tipologia di rapporto (GG/MM/AAAA) GRAZIELLA FRANZONI Intestatario unico 04/08/1927 CARRARA MS 06110 00100 000000808/033/0044 Deposito di Somme di Denaro ITALIA LUCIANI Intestatario unico 24/10/1923 CARRARA MS 06110 00100 000007567/032/0044 Deposito di Somme di Denaro GIULIANA MANICI Intestatario unico 28/05/1962 CARRARA MS 06110 00100 000010821/032/0044 Deposito di Somme di Denaro FRANCA LATTANZI Intestatario unico 26/10/1926 CARRARA MS 06110 00100 000009671/032/0044 Deposito di Somme di Denaro GIULIANA MANICI Intestatario unico 28/05/1962 CARRARA MS 06110 00100 000010820/032/0044 Deposito di Somme di Denaro BRUNO DAZZI Cointestatario 30/05/1907 CARRARA MS 06110 00100 000002400/033/0044 Deposito di Somme di Denaro RAG.SALVATORE MARINO Intestatario unico 06110 00100 000011893/032/0044 Deposito di Somme di Denaro BRUNA FRANCHINI Intestatario unico 19/01/1921 CARRARA MS 06110 00100 000002251/032/0044 Deposito di Somme di Denaro ALICE DELLSPERGER UMBEHE Intestatario unico CARRARA MS 06110 00100 000005446/033/0044 Deposito di Somme di Denaro LUCIA FREDIANI Intestatario unico 27/01/1983 CARRARA MS 06110 00100 000006222/033/0044 Deposito di Somme di Denaro MINERVA CIPOLLINI Cointestatario 06110 00100 000009957/033/0044 Deposito di Somme di Denaro SALINI RAFFAELLO Intestatario unico 06110 00100 000016910/032/0044 Deposito di Somme di Denaro CHIARA BRUSCHI Intestatario unico 03/12/1991 CARRARA MS 06110 00100 000010163/033/0044 -

Rapporti Dormienti Carrara 31032013.CSV

CRC - RAPPORTI DORMIENTI COMUNICATI A CONSAP - MARZO 2013 Intestazione Nome / Denominazione Cognome Data di nascita Luogo di nascita Prov. Intermediario Agenzia Identificativo rapporto Tipologia rapporto Intestatario unico GIROLAMO ASTOLFI 31/10/1928 FOSSOMBRONE PU CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA 115 000000062/033/0044 Deposito di Somme di Denaro Intestatario unico ALBERTO BIGGI 07/04/1955 LA SPEZIA SP CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA 129 000000100/032/0044 Deposito di Somme di Denaro Intestatario unico GIULIANA NOVELLI 12/08/1955 RIPARBELLA PI CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA 138 000000152/033/0044 Deposito di Somme di Denaro Intestatario unico ANNA MARIA CALEVRO 12/04/1945 MASSA MS CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA 138 000000244/032/0044 Deposito di Somme di Denaro Intestatario unico BARBARA CECCARELLI 28/09/1961 MASSA MS CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA 138 000000319/033/0044 Deposito di Somme di Denaro Intestatario unico ALBERTO FAZZI 06/03/1949 MASSA MS CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA 102 000000601/032/0044 Deposito di Somme di Denaro Cointestatario ENZO CECCONI 31/07/1952 CASOLA IN LUNIGIANA MS CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA 112 000000613/033/0044 Deposito di Somme di Denaro Cointestatario LIVIANA CECCONI 07/02/1948 CASOLA IN LUNIGIANA MS CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA 112 000000613/033/0044 Intestatario unico STEFANO GENTILI 20/05/1962 MASSA MS CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA 102 000000695/033/0044 Deposito di Somme di Denaro Intestatario unico FRANCHILDO MASTORCI 07/08/1950 CASOLA IN LUNIGIANA MS CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA 112 000000853/032/0044 -

Allegato 1 Nomina Resp. Esterno Misericordia Con Firmato

Società della Salute della Lunigiana P. Iva 01230070458 - C.F. 90009630451 Largo Giromini, 2 54011 Aulla (MS) Tel 0187/406142-156 Fax: 0187/406137 mail : [email protected] pec : [email protected] Allegato A) decreto del Direttore N. 125 del 12/09/2019 Atto Giuridico per il conferimento delle qualità di Responsabili del trattamento dei dati da parte del Titolare ai sensi dell’art.28 par. 3 del del Regolamento UE 2016/679 TRA la Società della Salute Lunigiana, nella persona del Direttore Dott.ssa Rosanna Vallelonga, con nomina a soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali di cui all’atto di nomina del Presidente della Società della Salute del 7 Gennaio 2019, codice fiscale VLLRNN57S65Z133F, domiciliato per la carica presso la sede della Società della Salute sita in Aulla –Largo Giromini, 2 P. Iva 01230070458 - C.F. 90009630451 , di seguito anche come “SdS”, E La Venerabile Confraternita della Misericordia – Pontremoli O.N.L.U.S., di seguito anche denominata Organizzazione, C.F. 8100950450 P.I. 00641920459, legalmente rappresentata dal Presidente e Rappresentante Legale Paolo Angella, nato a Pontremoli (MS) il 06/07/1967, domiciliato per la carica presso la sede dell'Organizzazione sita in Pontremoli (Ms) , via Pietro Cocchi n. 9 congiuntamente anche come le “Parti” Premesso che: • l’art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento; • l’art. -

Ambito 1. Lunigiana

piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA SUB ALLEGATO A1 livello d’ambito scheda d’ambito ambito 01 lunigiana Comuni di: Pontremoli (MS), Aulla (MS), Bagnone (MS), Casola in Lunigiana (MS), Comano (MS), Filattiera (MS), Fivizzano (MS), Fosdinovo (MS), Licciana Nardi (MS), Mulazzo (MS), Podenzana (MS), Tresana (MS), Villafranca in Lunigiana (MS), Zeri (MS) profilo dell’ambito 1. descrizione interpretativa 2. invarianti strutturali 3. interpretazione di sintesi 4. disciplina d’uso 5. informazioni relative al piano piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito lunigiana Pontremoli Monte Orsaro Bagnone Licciana Nardi Villafranca in Lunigiana Fivizzano Aulla Profilo dell’ambito 1 p. 3 lunigiana Profilo dell’ambito p. 4 piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito lunigiana L’ambito della LUNIGIANA si identifica con la valle del fiume Magra, tipico contesto della montagna appenninica, strutturato su un’economia di tipo integrato agro-silvo-pa- storale. Si tratta di una valle di confine racchiusa fra l’Emilia-Romagna e la Liguria, con caratteri morfologici diversi. A nord-est, una serrata di rilievi incisi e acclivi che si staccano dalla dorsale appenninica definiscono il confine con l’Emilia Romagna con vette anche elevate (M. La Nuda 1894 m., M. Alto 1904 m., M. Orsaro 1830 m.), e si articolano nelle importanti valli dell’Aulella e del Taverone, tributari del Magra a monte e a valle di Aulla. Il versante ligure presenta un’elevazione più contenuta e una morfologia meno aspra, scan- dita da una serie di rilievi collinari attraversati da valli fluviali poco profonde. La parte meridionale assume caratteri alpini, aprendosi verso le spettacolari vette delle Apuane col monte Sagro (1749 metri). -

Comuni Di AULLA-PODENZANA- LICCIANA N.-TRESANA- COMANO- FIVIZZANO-CASOLA L

ELENCO MEDICI CONVENZIONATI DI MEDICINA GENERALE DI LIBERA SCELTA PER AMBITO TERRITORIALE Comuni di AULLA-PODENZANA- LICCIANA N.-TRESANA- COMANO- FIVIZZANO-CASOLA L. 040048 Benedetti Ermanno Amb. : P.zza De Gasperi 43 –Aulla- Via Corsini 31 –Albiano M. -Aulla Loc. Caprigliola - Aulla 060269 Bologna Lino Amb.: via Nazionale 117 –Aulla- via Repubblica –Albiano M. - Aulla 063172 Bonomi Piero Sandro Amb.: Via Nardi 4 – Aulla - 066779 Borzone Giorgio Amb.: loc. Montale 14 –Podenzana- fraz. Chiesa –Montedivalli- Podenzana Via Nardi 4 - Aulla 088005 Caponi Sandro Amb.: p.zza Mazzini 29 –Aulla- 211300 Giudicelli Nino Amb.:L.go Sammuri 1 –Aulla- 282988 Mazzoni Fronti Pierluigi Amb.: Via Bagni 9 Podenzana Loc. Pallerone – Aulla L.go Sammuri 1 - Aulla 332239 Parenti Gianni Amb.: Via Fermi 45 Serricciolo –Aulla- Via Bagni 9 - Podenzana 350520 Pina Eugenio Amb.: l.go Samurri, 1 - Aulla - 373704 Rinaldi Giuseppe Amb.: l.go Samurri 1 –Aulla- loc. Serricciolo - Aulla loc. Albiano - Aulla 415034 Sthein Mordhei Amb.: l.go Samurri 1 –Aulla- Via Corsini 92 –Albiano M. - Aulla Loc. Caprigliola - Aulla Loc. Montedivalli - Podenzana 44008 Berni Gianluca Amb.: via Roma 48 –Licciana via Nazionale –Terrarossa via Roma 206 -Barbarasco 127548 Corradi Nicola Amb.: via Medaglie d’oro 7 - Licciana 162974 Faggioni Giovanni Amb.: via Roma 211 –Barbaresco Tresana via Europa 21 – Masero Licciana Nardi 181065 Fontana Franco Amb.: via Roma 206 -Barbarasco via Medaglie d’oro 7 -Monti 193748 Galli Giuseppe Amb.: via Resistenza 6 Monti –Licciana 197186 Gasparotti Giampiero Amb.: via Giarella 54 –Monti via Nazionale -Terrarossa 02406 Barabino Agostino Amb.: via Roma 48 –Comano- 157594 Donati Settimo Amb.: Loc. -

Journal Officiel L 96 37E Annee Des Communautés Européennes 14 Avril 1994

ISSN 0378-7060 Journal officiel L 96 37e annee des Communautés européennes 14 avril 1994 Édition de langue française Législation Sommaire I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité II Actes dont la publication n est pas une condition de leur applicabilité Commission 94/197/CE : Décision de la Commission, du 26 janvier 1994, établissant, pour la période 1994-1999 , la liste des zones rurales concernées par l'objectif n° 5 b ) tel que défini par le règlement ( CEE ) n° 2052/88 du Conseil 1 Prix: 18 ECU Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée . Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes . 14 . 4 . 94 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 96/ 1 II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) COMMISSION DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 janvier 1994 établissant , pour la période 1994-1999 , la liste des zones rurales concernées par l'objectif n° 5 b ) tel que défini par le règlement ( CEE ) n° 2052/88 du Conseil ( 94/197/CE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , considérant que les zones énumérées à l'annexe de la présente décision satisfont aux critères de sélection de l'article 11 bis du règlement ( CEE ) n° 2052/88 et qu'elles vu le traité instituant la Communauté européenne, ont été identifiées comme étant les zones souffrant des problèmes de développement