E L B B a C H

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Fachbeitrag Gewässerschutz

Unterlage 18.3 Neubau der B 54 Ortsumgehung Rennerod _____________________________________________________________________________ Landesbetrieb Mobilität Diez Nächster Ort: Rennerod Baulänge: 2,500 km Länge der Anschlüsse: 1,165 km NK 5314 199 (Anschluss B 255) von NK 5314 202 nach NK 5414 263 bei Station 0,900 (Anschluss B 54) __________________________________________________________________ PLANFESTSTELLUNG Deckblattverfahren - Fachbeitrag Gewässerschutz - Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Bewirtschaftungsziele der betroffenen Wasserkörper Aufgestellt: Diez, den Der Leiter des Landesbetriebes Mobilität Diez (Lutz Nink) MANNS Ingenieure GmbH Beraten Planen Betreuen Südstraße 14 56422 Wirges Tel. (0 26 02) 93 63-0 Fax (0 26 02) 93 63-30 E-Mail: [email protected] Neubau der B 54, Ortsumgehung Rennerod Fachbeitrag Gewässerschutz Seite I Inhaltsverzeichnis 1 Identifizierung des durch das Vorhaben betroffenen Wasserkörpers 1 2 Zustand der Wasserkörper und Bewirtschaftungsziele 1 3 Merkmale und Wirkungen des Vorhabens 3 4 Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Bewirtschaftungsziele und die betroffenen Wasserkörper 4 5 Gesamtbewertung 6 Anhang Anhang 1 Berechnung Tausalzeintrag in Fließgewässer OU Rennerod MANNS Ingenieure GmbH, Wirges Stand: 07.11.2018 05-re-eb-181109ot-U18.3-156.doc Neubau der B 54 Ortsumgehung Rennerod Unterlage 18.3 Fachbeitrag Gewässerschutz Seite 1 1 Identifizierung des durch das Vorhaben betroffenen Wasser- körpers Durch das Vorhaben „B 54 Ortsumgehung Rennerod“ sind folgende(r) Wasserkörper betrof- fen: Oberflächenwasserkörper: Schafbach, Gewässer 258762 Grundwasserkörper: Elbbach 1, Quelle, DERP_2580_10 2 Zustand der Wasserkörper und Bewirtschaftungsziele Oberflächenwasserkörper: Der Zustand des Oberflächenwasserkörpers „Schafbach“ wird nach den Angaben des MUEEF (Geoportal Wasser, Stand November 2018) wie folgt beschrieben. Der Oberflächenwasserkörper Schafbach ist Teil der WRRL Planungseinheit „Dill/Mittlere Lahn Nord/Untere Lahn“ im WRRL Bearbeitungsgebiet „Mittelrhein“. -

Fish Protection Technologies and Downstream Fishways

DWA- Topics Fish Protection Technologies and Downstream Fishways Dimensioning, Design, Effectiveness Inspection Teile 1 und 2 July 2005 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. German Association for Water, Wastewater and Waste DWA- Topics Fish Protection Technologies and Downstream Fishways Dimensioning, Design, Effectiveness Inspection July 2005 Herausgeber und Vertrieb: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. Theodor-Heuss-Allee 17 . 53773 Hennef . Deutschland Tel.: +49 2242 872-333 . Fax: +49 2242 872-100 E-Mail: [email protected] . Internet: www.dwa.de Fish Protection Technologies and Downstream Fishways The DWA – German Association for Water, Wastewater and Waste – is in Germany spokesman for all comprehensive water queries and is intensively committed to the development and distribution of a secure and sustainable water supply. It works as a politically an economically independent organisation professionally in the fields of water management, sewage, waste and soil protection. DWA is in Europe the association with the largest number of members within this field and therefore takes up a special position. This is because it provides professional competence regarding standardisation, professional training and information towards the public. Approximately 14.000 members represent the experts and executives from communes, universities, engineering offices, authorities and enterprises. The main emphasis of its activities is on the acquirement and update of a uniform technical set of rules and standards as well as the cooperation on the list of technical norms on a national and international level. In this connection not only are the technical scientific topics involved, but also the economic and legal interests of the environment and water pollution forms a part. -

Projekt Familiennamen Im Westerwald

Vorwort Liebe Leserinnen und Leser, dieses Magazin ist im Rahmen unseres Kursprojekts zum Thema Onomastik (Wissenschaft der Namen) entstanden. Das Ziel des Magazins ist es Begeisterung und Interesse für den Themenbereich der Namenskunde zu wecken, und über unsere Forschungsergebnisse zu informieren. Der Fokus des Projekts lag bei der Erforschung von Herkunft und Bedeutung der Familiennamen im Westerwald. Bei der Onomastik handelt es sich um einen facettenreichen Forschungsbereich, der Berührungspunkte mit der Etymologie (Wissenschaft von der Herkunft und Geschichte der Wörter und ihrer Bedeutungen), der Sprachpsychologie und der Geschichte unserer Vorfahren aufweist. Ihre Erkenntnisse ermöglichen uns, die Bedeutung und die Herkunft von Familiennamen und Vornamen zu bestimmen. Dies kann für jeden Forschungsinteressenten zu einer fesselnden Reise durch die Familiengeschichte führen. Wir hoffen sehr, dass dieses Magazin ein spannender Begleiter für Jedermann wird, der mehr über den eigenen Familiennamen wissen möchte. Die Entstehung dieses einzigartigen Magazins haben wir unserem Lehrer, Herr Moning, zu verdanken, der uns dieses interessante Projekt erst ermöglicht hat. Des Weiteren gebührt ein großer Dank Professor Udolph, der es zeitlich einrichten konnte, uns mit seinem großen Fachwissen und viel Leidenschaft einen umfangreichen Einblick in die Namenskunde zu gewähren. Der Deutsch-Leistungskurs (DL3), der Jahrgangsstufe 12, des Mons-Tabor- Gymnasiums in Montabaur wünschen Ihnen/Euch viel Spaß beim Erkunden Unseres Magazins! Quellen: http://www.onomastik.com/ -

Stocking Measures with Big Salmonids in the Rhine System 2017

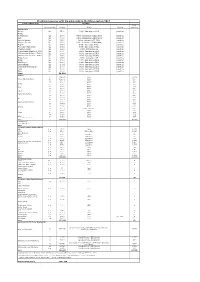

Stocking measures with big salmonids in the Rhine system 2017 Country/Water body Stocking smolt Kind and stage Number Origin Marking equivalent Switzerland Wiese Lp 3500 Petite Camargue B1K3 genetics Rhine Riehenteich Lp 1.000 Petite Camargue K1K2K4K4a genetics Birs Lp 4.000 Petite Camargue K1K2K4K4a genetics Arisdörferbach Lp 1.500 Petite Camargue F1 Wild genetics Hintere Frenke Lp 2.500 Petite Camargue K1K2K4K4a genetics Ergolz Lp 3.500 Petite Camargue K7C1 genetics Fluebach Harbotswil Lp 1.300 Petite Camargue K7C1 genetics Magdenerbach Lp 3.900 Petite Camargue K5 genetics Möhlinbach (Bachtele, Möhlin) Lp 600 Petite Camargue B7B8 genetics Möhlinbach (Möhlin / Zeiningen) Lp 2.000 Petite Camargue B7B8 genetics Möhlinbach (Zuzgen, Hellikon) Lp 3.500 Petite Camargue B7B8 genetics Etzgerbach Lp 4.500 Petite Camargue K5 genetics Rhine Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Old Rhine Lp 2.500 Petite Camargue B2K6 genetics Bachtalbach Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Inland canal Klingnau Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Surb Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Bünz Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Sum 39.300 France L0 269.147 Allier 13457 Rhein (Alt-/Restrhein) L0 142.000 Rhine 7100 La 31.500 Rhine 3150 L0 5.000 Rhine 250 Doller La 21.900 Rhine 2190 L0 2.500 Rhine 125 Thur La 12.000 Rhine 1200 L0 2.500 Rhine 125 Lauch La 5.000 Rhine 500 Fecht und Zuflüsse L0 10.000 Rhine 500 La 39.000 Rhine 3900 L0 4.200 Rhine 210 Ill La 17.500 Rhine 1750 Giessen und Zuflüsse L0 10.000 Rhine 500 La 28.472 Rhine 2847 L0 10.500 Rhine 525 -

Rollen Lassen

daslahntal.de Übersicht · Tipps · Informationen · Tipps · Übersicht IM LAHNTAL IM RADERLEBNISSE RADERLEBNISSE TOURIST-INFORMATIONEN BAD LAASPHE 2 OTTO-UBBELOHDE- Tel. 02752 898 • www.tourismus-badlaasphe.de RADWEG lassen Lohnenswert BIEDENKOPF STÄDTE UND REGIONEN IM LAHNTAL ... ENTLANG DER RADWEGE Die Route verbindet das Otto- Tel. 06461 95010 • www.biedenkopf-tourismus.de Ubbelohde-Haus, Wohnhaus und Atelier des Malers, in DILLENBURG Stolze Schlösser und Burgen, eindrucksvolle Kirchen, Klöster 1 Tel. 02771 896151 • www.dillenburg.de SEENRADWEG Goßfelden mit den Orten im Rollen und Dome legen Zeugnis ab von der Kultur des Lahntals. Der Seenradweg führt von Wallau an der Lahn, vorbei am Burgwald, die er für seine Grimm- HERBORN Liebenswerte Altstädte mit malerischen Fachwerkhäusern Perfstausee, durch eine weitgehend einsame, wildromantische Märchenillustrationen als Vorlage Tel. 02772 7081900 • www.www.herborn-erleben.de erzählen von der Geschäftigkeit längst vergangener Zeiten. Mittelgebirgslandschaft bis an den Aartalsee. verwendet hat. Rapunzelturm in Amönau BAD ENDBACH Tel. 02776 801870 • www.bad-endbach.de Hier, wo zu Fuß, auf dem Fahrrad oder mit dem Kanu das Lahnradweg bei Gießen AARTALSEE RAPUNZELTURM IN AMÖNAU Ursprüngliche neu entdeckt werden kann, fließt einer der Die zweitgrößte Seefläche Der Turm ist vermutlich Westdeutschlands ältestes Lusthäuschen MARBURG romantischsten Flüsse Deutschlands, die Lahn. Tel. 06421 99120 • www.marburg-tourismus.de Hessens bietet für und diente Otto Ubbelohde als Vorlage zur Illustration von jeden etwas: ob auf, Grimms Märchen. GIESSEN am oder im Wasser Tel. 0641 3061890 • www.giessen-entdecken.de Aartalsee Das Lahntal (Segeln, Surfen, Angeln, Sie können immer wieder Neues entdecken, egal wie oft Sie schon Baden). Der Aartalsee ist eine schöne Abkühlung während einer 4 LAHNRADWEG AN DER WETZLAR .. -

Lahn Band 2 (2006)

HESSEN -F ORST Artgutachten 2006 Fischökologische Untersuchung des Fließgewässersystems der Lahn unterhalb des Wehrs Gießen II bis zur Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz 2006 Band II FENA Servicestelle für Forsteinrichtung und Naturschutz Fischökologische Untersuchung des Fliessgewässersystems der Lahn unterhalb des Wehrs Gießen II bis zur Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz 2006 Band II Im Auftrag des Landes Hessen, vertreten durch Hessen Forst - Forsteinrichtung und Naturschutz - Dr. Ulrich Schwevers, Dipl.- Geogr. Oliver Engler & Dipl.- Ing. Nikola Theißen Neustädter Weg 25 36320 Kirtorf-Wahlen Tel.: 06692 / 6044 Fax: 06692 / 6045 e-Mail: [email protected] Überarbeitete Fassung, Stand: März 2008 INHALT Band I 1 Einleitung 1-1 2 Material und Methoden 2-1 3 Untersuchungsgebiet 3-1 4 Gewässermonographien 4-1 Band II 5 Artmonographien 5-1 5.1 Aal 5-5 5.2 Aland 5-11 5.3 Äsche 5-13 5.4 Bachforelle 5-18 5.5 Bachneunauge 5-24 5.6 Bachsaibling 5-30 5.7 Barbe 5-34 5.8 Barsch 5-38 5.9 Bitterling 5-42 5.10 Blaubandbärbling 5-47 5.11 Brachsen 5-50 5.12 Döbel 5-53 5.13 Elritze 5-57 5.14 Giebel 5-61 5.15 Goldfisch 5-65 5.16 Groppe 5-68 5.17 Gründling 5-74 5.18 Güster 5-78 5.19 Hasel 5-81 5.20 Hecht 5-85 5.21 Karausche 5-89 5.22 Karpfen 5-92 5.23 Kaulbarsch 5-95 5.24 Moderlieschen 5-99 5.25 Plötze 5-103 5.26 Regenbogenforelle 5-107 5.27 Rotfeder 5-111 5.28 Schleie 5-113 5.29 Schmerle 5-117 5.30 Sonnenbarsch 5-122 5.31 Stichling 5-124 5.32 Flusskrebse 5-128 5.33 Muscheln 5-136 6 Bewertung der fischökologischen Situation 6-1 6.1 Autochthone und aktuelle Fischfauna 6-2 6.1.1 Autochthone Fischfauna des Lahnsystems 6-2 6.1.2 Aktuelle Fischfauna des Untersuchungsgebietes 6-3 6.2 Regionale Rote Liste 6-7 6.3 Erhaltungszustand der FFH-Arten 6-13 7 Literatur 7-1 Band III Anhang 1: Dokumentation der Geländeerfassung Anhang 2: Fischbestandsdaten der Probestellen Fischökologische Untersuchung des Fließgewässersystems der Lahn Kap. -

Schienenersatzverkehr Westerburg – Limburg

RB 90: Brückenbauarbeiten vom 06.05. bis 13.08.2017 Schienenersatzverkehr Westerburg – Limburg Stand: 21. April 2017 s 3LänderBahn RB 90: Brückenbauarbeiten vom 06.05. bis 13.08.2017 Schienenersatzverkehr Westerburg – Limburg Sehr geehrte Damen und Herren, im Zeitraum 06.05. bis 13.08.2017 wird in = Im Abschnitt Hadamar – Westerburg fallen beginnen ihre Fahrt bereits in Nistertal-Bad = Im Abschnitt Westerburg – Altenkir- Hadamar der Eisenbahnviadukt saniert und in sämtliche Züge aus. Es wird ein Schienener- Marienberg und halten zusätzlich in chen (Wester wald)–Siegen kommt es Teilen neu aufgebaut. Aufgrund der histo- satzverkehr mit Bussen eingerichtet, der Rotenhain und Langen hahn. Da der Zug der morgens bei einzelnen Zügen zu Fahrplan- rischen Konstruktion der Brücke, aber auch (mit einer Ausnahme) alle Halte bedient. Linie RB 90 von Altenkirchen mit Ankunft in änderungen, um in Westerburg Anschlüsse wegen der beengten Platzverhältnisse und der Diese Busse beginnen bzw. enden teilweise Westerburg um 7:30 Uhr abweichend vom von / zu den SEV-Bussen von / nach Hadamar Baustellenlogistik ist es leider unvermeidbar, in Hadamar (hier besteht dann Anschluss an Regelverkehr mit einer geringeren Kapazität bzw. Limburg (Lahn) herzustellen. dass es beim Eisenbahnbetrieb auf dieser den verbleibenden Zugverkehr); ein Teil der fahren muss, bitten wir Sie, für Fahrten nach Strecke zu starken Einschränkungen kommt. Busse verkehrt auch weiter von / nach Westerburg auch diese Busse zu nutzen. = Der Abschnitt Altenkirchen (Westerwald) – Limburg (Lahn), sodass auch einige Direkt- Siegen ist nicht betroffen. Die Linie RB 90 erhält daher im Baustellenzeit- verbindungen auf der Relation Westerburg – = Der Abschnitt Altenkirchen (Westerwald) – raum einen Sonderfahrplan, den Sie im Detail Limburg (Lahn) erhalten bleiben. -

Maßnahmenplan Für Das FFH- Gebiet

Regierungspräsidium Gießen Maßnahmenplan für das FFH- Gebiet 5414-301 „Elbbachtal“ Gültigkeit: ab 2016 Versionsdatum: 3.0, April 2016 Dieser Maßnahmenplan ist fachlich bindend für die Arbeit der mit der weiteren Umsetzung beauftragten Äm- ter und Institutionen. Wetzlar, den 04.04.2016 FFH- Gebiet: Betreuungsforstamt: Weilburg Kreis: Limburg-Weilburg Stadt/ Gemeinde: Elbtal; Dornburg Gemarkung: Heuchelheim, Dorchheim, Wald- mannshausen; Langendernbach, Wilsenroth Größe: 82,8 ha NATURA- Nummer: 5414-301 Maßnahmenplanersteller: Björn Reinhardt Naturschutzgebiet: Verordnung über das Naturschutzgebiet „Elbbachtal“ vom 29. November 1996, StAnz. für das Land Hessen Nr. 52/53, S. 4338; zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juni 1997, StAnz. für das Land Hessen Nr. 29, S. 2143 1. EINFÜHRUNG ................................................................................................................................................ 3 2. GEBIETSBESCHREIBUNG ......................................................................................................................... 4 2.1 ALLGEMEINE GEBIETSINFORMATION ................................................................................................................. 4 2.2 ÜBERSICHTSKARTE .............................................................................................................................................. 5 2.3 POLITISCHE UND ADMINISTRATIVE ZUSTÄNDIGKEITEN ................................................................................... 5 2.4 ENTSTEHUNG FRÜHERER -

Originaldokument Als PDF-Datei

20. Wahlperiode Drucksache 20/3267 HESSISCHER LANDTAG 07. 10. 2020 Kleine Anfrage Tobias Eckert (SPD), vom 21.07.2020 Zustand von Straßen und Brücken im Landkreis Limburg-Weilburg – Teil I und Antwort Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen Vorbemerkung Fragesteller: Eine gute infrastrukturelle Versorgung eines ländlich geprägten Landkreises Limburg- Weilburg ist eine der wesentlichen Herausforderungen für die Zukunftschancen einer gesamten Region. Hierbei ist es wichtig, die Zustandsbeschreibung der einzelnen Straßen und Brückenbauwerke genau zu kennen und hieraus Erfordernisse für Sanierung und ggf. Neubau ableiten zu können. Dabei ist die abstrakte Summe der Investitionen nur ein Indikator. Wichtiger Indikator der Beurteilung nach einer guten Infrastruktur ist der ins Verhältnis gesetzte Anteil an guten, sanierungsbedürftigen und dringend sanierungsbedürftigen Straßen und Brücken und dessen Veränderung. Vorbemerkung Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen: Bei Regierungsantritt der Landesregierung in der 19. Legislaturperiode im Jahre 2014 befand sich über ein Fünftel des Landesstraßennetzes in einem sehr schlechten Zustand. Der Sanierungsstau hatte sich teilweise über Jahrzehnte aufgebaut. Als Reaktion startete die Landesregierung die Sa- nierungsoffensive 2016 bis 2022, die schrittweise in Einzelmaßnahmen investiert und den Grund- satz „Sanierung vor Neubau“ verfolgt. Hierfür wurde anhand einer Prioritätensetzung nach fach- lichen, objektiven und transparenten Kriterien, wie Verkehrssicherheit, Verkehrsbedeutung, Ver- kehrsqualität, Umfeldsituation und Straßenzustand ein Straßenbauprogramm für sieben Jahre auf- gestellt. Mit diesem Programm werden mittlerweile rund 600 Mio. € für gut 700 Einzelmaßnahmen auf- gewendet. Dadurch konnte der Anteil von Sanierungs- und Erhaltungsausgaben an den Investiti- onsmitteln von ca. 72 % im Jahr 2014 auf ca. 90 % im Jahr 2019 gesteigert werden. Insgesamt konnten die Investitionen in die Landesstraßen erheblich gesteigert werden. -

Gewässer in Rheinland-Pfalz

GEWÄSSER IN RHEINLAND-PFALZ Die Bestandsaufnahme nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie Ministerium für Umwelt und Forsten Wichtiger Hinweis: Diese Drucksache wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Rheinland- Pfalz herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch Wahlbewerberinnen und Wahlbewer- bern oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kom- munal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdru- cken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden wer- den könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden. Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz Gewässer in Rheinland-Pfalz Die Bestandsaufnahme nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) Impressum Herausgeber: Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz, Abteilung Wasserwirtschaft Kaiser-Friedrich-Straße 1 55116 Mainz www.wasser.rlp.de © Mainz, 2005 Alle Rechte, insbesondere Vervielfältigung und Verbreitung, auch von Teilen dieses Werkes, -

Erlebnis Geopark Angebote Für Kinder

Erlebnis Geopark Angebote für Kinder, Jugendliche & Schulen RK PA O s u E n u a G T - n h a -L W ld esterwa Wo Marmor, Stein und Eisen spricht ... ... und der Ton die Musik macht. RK PA O s u E n u a G T - n h GEOPARK a -L W ld esterwa Westerwald-Lahn-Taunus Erlebnis Geopark! Du möchtest mal in ein richtiges Bergwerk ein- fahren, ein tropisches Korallenriff an der Lahn sehen oder eine Höhle erforschen? Das kannst du alles im Geopark erkunden! In dieser Broschüre haben wir speziell für Kinder und Jugendliche jede Menge spannende Bildungs-, Ferien- und Freizeitangebote unserer Netzwerkpart- ner im Nationalen GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus zusammengestellt. Es warten viele erlebnisreiche Mitmachaktionen für alle Altersstufen auf euch. Die meisten Angebote könnt ihr natürlich auch als Familie, Kinder- und Jugendgruppe oder zusammen mit der ganzen Schulklasse erleben. Weitere Infor- mationen erhaltet ihr von den jeweiligen Partnern. Ihr seid überall herzlich willkommen! Euer Geopark - Team Familien Wissen Kinder Kultur Jugendliche Wandern Gruppen Unter Tage Schule Barrierefrei Aktiv 1 Angebote für Kinder, Jugendliche & Schulen Ev. Landjugendakademie Altenkirchen Dieperzbergweg 13-17 57610 Altenkirchen 02681 9516-27 [email protected] www.lja.de Termine, Methoden und Inhalte werden an ihre Grup- pe angepasst, vom Projekttag bis zum Wochenend- seminar. Kosten variieren nach Anzahl der Teilneh- menden, Alter, Übernachtungen und Mahlzeiten. Fairness in der globalisierten Welt - Projekttage zum Fairen Handel Wie kann ich mich fair und umweltbewusst kleiden? Wie will ich mich ernähren? Wie kann ich zu mehr Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit beitragen? Der Projekttag bietet einen Überblick über den fai- rer Handel: Es informiert über die Kriterien des fai- ren Handels und wirft einen Blick auf die globalen Lieferketten. -

Die Stifte St. Severus in Gemünden, St. Maria in Diez Mit Ihren Vorläufern

G ERMANIA SACRA HISTORISCH-STATISTISCHE BESCHREIBUNG DER KIRG-IE DES ALTEN R EICHES HERAUSGEGEBEN VOM MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR GESCHICHTE REDAKTION IRENE CRUSIUS NEUE FOLGE 25 DIE BISTÜMER DER IZIRCHENPROVINZ TRIER D AS ERZBISTUM TRIER 5 DIE STIFTE ST. SEVERUS IN GEMÜNDEN ST. MARIA IN DIEZ MIT IHREN VORLÄUFERN ST. PETRUS IN KETTENBACH ST. ADELPHUS IN SALZ 1988 WALTER DE GRUYTER . BERLIN . NEW YORK DAS ERZBISTUM TRIER 5 DIE STIFTE ST. SEVERUS IN GEMÜNDEN ST. MARIA IN DIEZ MIT IHREN VORLÄUFERN ST. PETRUS IN IZETTENBACH ST. ADELPHUS IN SALZ IM AUFTRAGE DES MAX-PLANCK-INSTITUTS FÜR GESCHICHTE BEARBEITET VON WOLF-HEINO STRUCIZ 1988 WALTER DE GRUYTER . BERLIN . NEW YORK Gedruckt auf (alterungsbeständig - pH 7, neutral) Cl P -Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek Germania sacra : histor.-statisr. Beschreibung d. Kirche d. Alten Reiches I hrsg. vom Max-Planck-lnst. für Geschichte. Red. lrene Crusius. - Berlin ; New York : de Gruyter. NE: Crusius, lrene [Red.]; Max-Planck-Institut für Geschichte <Göttingen) N.F., 25 : Die Bistümer der Kirchenprovinz Trier. Das Erzbistum Trier. 5. Struck, Wolf-Heino: Die Stifte S[ank]t Severus in Gemünden, St. Maria in Diez mit ihren Vorläufern, Sr. Petrus in Ketten bach, St. Adelphus in Salz. - 1988 Das Erzbistum Trier I im Auftr. d. Max-Planck-Inst. für Ge schichte. - Berlin ; New York : de Gruyter. (Germania sacra ; ... ) Literaturangaben Struck, Wolf~Heino: Die Stifte S[ ank]t Severus in Gemünden, Sr. Maria in Diez mit ihren Vorläufern, Sr. Petrus in Kettenbach, St. Adelphus in Salz I im Auftr. d. Max-Planck-Insr. für Geschichte bearb. von Wolf Heino Struck. - Berlin ; New York : de Gruyter, 1988.