In Ternational Fe Uchtwanger So Ciety

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The German/American Exchange on Nazi-Era Art Provenance Research

2017 PREP Exchanges The Metropolitan Museum of Art, New York (February 5–10) Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Staatliche Museen zu Berlin (September 24–29) 2018 PREP Exchanges The Getty Research Institute, Los Angeles (February 25–March 2) Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Munich (October 8–12) 2019 PREP Exchanges Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Spring) Smithsonian Institution, Provenance Research Initiative, Washington, D.C. (Fall) Major support for the German/American Provenance Research Exchange Program comes from The German Program for Transatlantic Encounters, financed by the European Recovery Program through Germany's Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, and its Commissioner for Culture and the Media Additional funding comes from the PREP Partner Institutions, The German/American Exchange on the Smithsonian Women's Committee, James P. Hayes, Nazi-Era Art Provenance Research Suzanne and Norman Cohn, and the Ferdinand-Möller-Stiftung, Berlin 3RD PREP Exchange in Los Angeles February 25 — March 2, 2018 Front cover: Photos and auction catalogs from the 1910s in the Getty Research Institute’s provenance research holdings The Getty Research Institute 1200 Getty Center Drive Los Angeles, CA 90049 © 2018Paul J.Getty Trust ORGANIZING PARTNERS Smithsonian Provenance Research Initiative, Smithsonian Institution Washington, D.C. Stiftung Preußischer Kulturbesitz—Staatliche Museen zu Berlin (Prussian Cultural Heritage Foundation—National Museums in Berlin) PARTNERS The Metropolitan Museum of Art, New York The Getty Research -

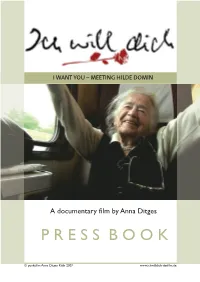

P R E S S B O

I WANT YOU – MEETING HILDE DOMIN A documentary fi lm by Anna Ditges P R E S S B O O K © punktfi lm Anna Ditges Köln 2007 www.ichwilldich-derfi lm.de I WANTBEGEGNUNGEN YOU – MEETING MIT HILDE HILDE DOMIN DOMIN CONTENTS The Film 3 Short Synopsis 4 Summary 5 Credits 8 Technical Details 9 An Interview with Anna Ditges 10 An Interview with Felix Kuballa 12 The Protagonist 14 Biography 15 Publications and Awards 16 The Director 17 Filmography 18 Contact / Impressum 19 Material Press English Subtitles CD (fi lm stills, set photography, texts) DVD (original version with English subtitles) © punktfi lm Anna Ditges Köln 2007 www.ichwilldichwww.ichwilldich-derfi lm.de 2 I WANTBEGEGNUNGEN YOU – MEETING MIT HILDE HILDE DOMIN DOMIN THE FILM “I want you - Meeting Hilde Domin” is a very personal and direct documentary fi lm about the life and work of poetess Hilde Domin: fi lm-maker Anna Ditges, almost 70 years younger than Domin, accompanied and fi lmed the Grande Dame of German post-war literature during the last two years of her long and eventful life. © punktfi lm Anna Ditges Köln 2007 www.ichwilldich-derfi lm.de 3 I WANTBEGEGNUNGEN YOU – MEETING MIT HILDE HILDE DOMIN DOMIN SHORT SYNOPSIS A young film-maker discovers Hilde Domin‘s lyric poetry and decides to get in touch with the celebrated poetess herself. She encounters a highly unconventional 95 year-old in an apartment full of books, roses and memories – with a life story that mirrors the last century. Hilde Domin, born in 1909, tells openly about her turbulent and troubled life: of her child- hood as an assimilated Jewess in Cologne, of more than two decades spent in exile, of the return to post-war Germany and her late career as a writer. -

Santa's Coming

PALIHI’S SUPER BOWL ‘TROPHY’ Vol. 2, No. 3 • December 2, 2015 Uniting the Community with News, Features and Commentary Circulation: 15,000 • $1.00 See Page 25 Turkey Trotting Time ‘Citizen’ Kilbride To Be Honored December 10 By LAURIE ROSENTHAL Staff Writer itizen of the Year Sharon Kilbride lives in the Santa Monica Canyon Chome that she grew up in, on prop- erty that has been in the family since 1839. The original land grant—Rancho Boca de Santa Monica—once encompassed 6,656 acres, and stretched from where Topanga Canyon meets the ocean to what is now San Vicente around 20th Street. Six generations of the Marquez family have lived in Santa Monica Canyon, which was a working rancho. Kilbride’s great-grandfather, Miguel Mar - quez, built the original house, the same one where Kilbride’s mother, Rosemary Close to 1,400 runners spent early Thanksgiving morning running in the third annual Banc of California Turkey Trot, be- Romero Marquez, grew up. According to ginning and ending at Palisades High. (See story, page 27). Photo: Shelby Pascoe Kilbride’s brother, Fred, “The property has never been bought or sold.” Rosemary attended Canyon School, as Ho!Ho!Ho! Santa’s Coming (Continued on Page 4) By SUE PASCOE DRB May Discuss Editor anta and Mrs. Claus are coming to Pacific Palisades for Caruso’s Plans the Chamber’s traditional Ho!Ho!Ho! festivities on Friday, The Design Review Board will hold a December 4, from 5 to 8 p.m. regularly scheduled meeting at 7 p.m. on S Wednesday, December 9, at the Palisades After the reindeer land, Station 69 firefighters will load the Clauses onto a firetruck and deliver them to Swarthmore. -

Media Kit 2016

eal Dr., #213 881 Almaalisades, R CA 90272 Pacific P (310) 454-1321 Fax: (310) 454-1078 aliPost.com www.P 2016 MEDIA KIT $69.00 ONE-YEAR SUBSCRIPTION Reach the PRIME Pacific Palisades market and surrounding areas with the Palisadian-Post Newspaper. SUBSCRIPTION, CIRCULATION & DISTRIBUTION WS: 4,900+ Subscribers BREAKING NE The PALISADIAN-POST and THE SHOPPER are the only two weekly newspapers that assure complete ollowers saturation of the HIGH income households in Pacific Palisades, Santa Monica Canyon and adjoining areas.Palisadian-Post Serving the Community Since 1928 FACEBOOK: 4,000+ F 22 Pages Thursday, January 7, 2016 ◆ Pacific Palisades, California $1.50 Newspapers are delivered weekly by the U.S. Postal Service to every household along with distribution in This Week in ‘Star Wars’ Character Based on PALI LIFE ONLINE Farewell to Mayor Jake Late Pali High English Teacher By FRANCES SHARPE news racks placed near high traffic areas such as restaurants, businesses and markets in The Palisades. Editor-in-Chief irector J.J. Abrams, a Pacific Palisades resident and graduate of Palisades DCharter High School, revealed to his hometown newspaper the Palisadian-Post that he based one of the characters in his box-office record-breaking “Star Wars: The Force Awakens” on his late high school English teacher. “Yes, the character of Maz 5,500+/Weekly was originally based on the great Rose Gilbert,” Abrams told the Post. “We really wanted the story Rich Schmitt/Staff Photographer to feel authentic, despite being a Pacific Palisades Honorary Mayor Jake Steinfeld announced wild fantasy. I mentioned Rose in last month that he is ready to pass the torch to a new mayor. -

Berg Literature Festival Committee) Alexandra Eberhard Project Coordinator/Point Person Prof

HEIDELBERG UNESCO CITY OF LITERATURE English HEIDEL BERG CITY OF LITERATURE “… and as Carola brought him to the car she surprised him with a passionate kiss before hugging him, then leaning on him and saying: ‘You know how really, really fond I am of you, and I know that you are a great guy, but you do have one little fault: you travel too often to Heidelberg.’” Heinrich Böll Du fährst zu oft nach Heidelberg in Werke. Kölner Ausgabe, vol. 20, 1977–1979, ed. Ralf Schell and Jochen Schubert et. al., Kiepenheuer & Witsch Verlag, Cologne, 2009 “One thinks Heidelberg by day—with its surroundings—is the last possibility of the beautiful; but when he sees Heidelberg by night, a fallen Milky Way, with that glittering railway constellation pinned to the border, he requires time to consider upon the verdict.” Mark Twain A Tramp Abroad Following the Equator, Other Travels, Literary Classics of the United States, Inc., New York, 2010 “The banks of the Neckar with its chiseled elevations became for us the brightest stretch of land there is, and for quite some time we couldn’t imagine anything else.” Zsuzsa Bánk Die hellen Tage S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2011 HEIDEL BERG CITY OF LITERATURE FIG. 01 (pp. 1, 3) Heidelberg City of Literature FIG. 02 Books from Heidelberg pp. 4–15 HEIDELBERG CITY OF LITERATURE A A HEIDELBERG CITY OF LITERATURE The City of Magical Thinking An essay by Jagoda Marinic´ 5 I think I came to Heidelberg in order to become a writer. I can only assume so, in retro spect, because when I arrived I hadn’t a clue that this was what I wanted to be. -

Mein Zerlesenstes Buch

Reden, Vorträge und Berichte . Mein zerlesenstes Buch Ein Dank an Hilde Domin Andreas F. Kelletat Wenn ich am Regal Ausschau halte nach jenem Buch, das nicht nur mehrfach gelesen sondern wirklich "zerlesen" ist, so gebührt dieser Lektürepreis einem von Hilde Domin Mitte der 60er Jahre konzipierten und umsichtig zusammengetragenen Band mit dem Titel Doppelinterpretationen. Das zeitgenössische deutsche Gedicht zwischen Autor und Leser. Die Fischer-Taschenbuchausgabe dieser Doppelinterpretationen kaufte ich 1972, als 17jähriger Schüler. Und lernte - auch später noch - sehr viel aus diesen Gedichten der 50er und 60er Jahre, die jeweils vom Autor selbst (von Peter Huchel, Hans Magnus Enzensberger, Christoph Meckel oder Helmut Mader u.v.a.) und von einem Leser interpretiert wurden. Wobei es sich freilich um sehr professionelle Leser handelte, die Hilde Domin da zu "Interpretations-Doubletten" zusammengebracht hatte: Dichter wiederum und Kritiker und berühmte Germanisten und sogar der Heidelberger Philosoph Hans-Georg Gadamer, der sich auf Hilde Domins Lied zur Ermutigung II einließ. Der Hauptertrag des Zerlesens war für mich als Schüler: Gedichte kann man auf vielerlei Art lesen und zu verstehen suchen, es gibt nicht jene einzig "richtige" Interpretation, die wir in der Schule doch immer abliefern sollten. Und: Es kommt auf mich als Leser an, auf meine Mitarbeit - erst dann erschließt sich ein Gedicht und auch erst dann erschließt sich die Interpretation eines Gedichts. Hilde Domin scheint mir seit meiner ersten Lektüre Anfang der 70er eine Dichterin für junge Menschen zu sein. Das liegt vielleicht weniger an ihren Themen (denn die sind sehr vielfältig) und an ihrem entschiedenen Engagement für Verfolgte, Schwache und Zurückgestoßene als an einer Grundhaltung, über die sie in autobiographischen Texten selbst mehrfach gesprochen hat: Dass sie etwa Dinge sagt, die "man nicht sagt", dass sie gesellschaftliche Konventionen immer wieder schmerz- und lustvoll durchbricht, dass sie - um es modisch zu formulieren - eine authentische Existenz vorlebt. -

Villa Aurora and Thomas Mann House in Los Angeles by Kerstin Zilm

Villa Aurora and Thomas Mann House in Los Angeles by Kerstin Zilm Kerstin Zilm: During the Nazi Regime, German artists, scientists, and other intellectuals found refuge in Southern California. Lion Feuchtwanger and Thomas Mann were two of the more prominent “exiles in paradise.” Their new surroundings reminded them of the Mediterranean while they were constantly thinking about the country, friends, and family they had to leave behind. Exile, transatlantic relationships, and debates about pressing global issues — those themes fill Feuchtwanger’s and Mann’s former homes again today. Take a trip to the Villa Aurora and the Thomas Mann House in Pacific Palisades. Margit Kleinman: Feuchtwanger himself was then under the Vichy government interned in the South of France for about six months, in Les Milles, an internment camp. And she, Marta, was only interned for a couple of weeks in a women’s camp. Kerstin Zilm: Margit Kleinman, director of the Villa Aurora, tells the story about how Lion and Marta Feuchtwanger came to Los Angeles. She leads a spontaneous tour through the maze of rooms, staircases, and hallways, across creaky wooden floors, past black and white pictures, drawings, and busts. About 15 visitors follow her through the last home that the Feuchtwangers created for themselves. Lion died in California in 1958, his wife almost thirty years later, in 1987. Lion Feuchtwanger had been a critic of Adolf Hitler since the 1920s. The Nazis took away his German citizenship and publicly burned his books. The couple first fled to Southern France, which proved to not be safe. Margit Kleinman: .. -

Historic-Cultural Monument (HCM) List City Declared Monuments

Historic-Cultural Monument (HCM) List City Declared Monuments No. Name Address CHC No.CF No. Adopted Notes 1 Leonis Adobe 23537 Calabasas Road 8/6/1962 2 Bolton Hall 10116 Commerce Avenue 8/6/1962 3 Nuestra Senora la Reina de Los 100-110 Cesar E. Chavez Ave 8/6/1962 Angeles (Plaza Church) & 535 N. Main St 535 N. Main Street & 100-110 Cesar Chavez Av 4 Angel's Flight 4th Street & Hill8/6/1962 Dismantled 05/1969; Relocated to Hill Street Between 3rd St. & 4th St. in 1996 5 The Salt Box (Former Site of) 339 S. Bunker Hill Avenue 8/6/1962 Relocated to (Now Hope Street) Heritage Square in 1969; Destroyed by Fire 10/09/1969 6 Bradbury Building 216-224 W. 3rd Street 9/21/1962 300-310 S. Broadway 7 Romulo Pico Adobe (Rancho Romulo) 10940 Sepulveda Boulevard 9/21/1962 8 Foy House 1335-1341 1/2 Carroll Avenue 9/21/1962 9 Shadow Ranch House 22633 Vanowen Street 11/2/1962 10 Eagle Rock 72-77 Patrician Way 11/16/1962 7650-7694 Scholl Canyon Road Eagle Rock View Drive North Figueroa (Terminus) 11 West Temple Apartments (The 1012 W. Temple Street 1/4/1963 Rochester) 12 Hollyhock House 4800 Hollywood Boulevard 1/4/1963 13 Rocha House 2400 Shenandoah Street 1/28/1963 14 Chatsworth Community Church 22601 Lassen Street 2/15/1963 (Oakwood Memorial Park) 15 Towers of Simon Rodia (Watts 10618-10626 Graham Avenue 3/1/1963 Towers) 1711-1765 E. 107th Street 16 Saint Joseph's Church (site of) 1200-1210 S. -

We Have Been Working on Our Online Version of the Palisadian-Post for More Than a Year

Palisadian-Post Serving the Community Since 1928 24 Pages Thursday, September 7, 2017 ◆ Pacific Palisades, California $1.50 We have been working on our online version of the Palisadian-Post for more than a year. We have tested it, tried to break it at 3 a.m. and, we hope, improved it. So, now, it’s here—the Pal- and politics, but also receive flavors that will be coming to isadian-Post Online, for sub- Breaking News Alerts by Rick Caruso’s Palisades Vil- scribers who think that clear, email. A traffic warning could lage project next summer. strong, generous, community save your day! We hope the lucky winner journalism is worth paying for. But wait: There’s more. will share a slice with our staff Yes, it’s time to turn on From now on, every photographer, Rich Schmitt. your digital subscription so registered subscriber will be And the next prize? A you can read your town’s automatically entered into night of dining fun at Kay ‘n only weekly newspaper on- a quarterly drawing for free Dave’s Cantina on Sunset line—from wherever you are goodies from around town. Boulevard when it reopens in the world. This week it will be a next month. Dave himself You will not only learn ev- luscious cake baked to your might be there to greet you! erything that is happening in taste by Sweet Laurel Bak- And so much more to Pacific Palisades, from family ery—an early opportunity to enjoy … only in your Palisadi- events and sports to crime sample the mouthwatering an-Post. -

University of Illinois Modern Foreign Language Newsletter

405 Q Ul v. 23-27 Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign http://www.archive.org/details/universityofilli2327univ UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AJ URSANA-CHAMPAIGN Twnfc &w* ' THE UNIVERSITY OF ILLINOIS MODERN FOREIGN LANGUAGE NEWSLETTER October, 1969 Director: Prof. Anthony M. Pasquariello Vol. XXIII, No. 1 Editor: Maxwell Reed Mowry, Jr. Dear Colleagues: In this first issue of the 23rd year of the University of Illinois Modern Foreign Language Newsletter, it is my privilege to send greetings to readers and colleagues throughout the state and to wish you all a successful year. A special welcome this year goes to Prof. Anthony M. Pasquariello, who on Sept. 1 assumed the headship of the Dept. of Spanish, Italian, & Portuguese at the U.I. He will also serve as Director of the Newsletter. He succeeds Prof. William H. Shoemaker in both capacities. At this point it would seem appropriate to salute Prof o Shoemaker for his long service both as department head and as Director of the Newsletter. All of his colleagues and friends will join me, I am sure, in thanking him and wishing him well. Two professors return to the Urbana campus after a year's sojourn in Europe. They are Prof. Francois Jost, who returns to direct again the Graduate Program in Comparative Literature, and Prof. Bruce Mainous, returning to his post as Head of the Dept. of French. Prof. Mainous spent the past year in Rouen, France, as Director of the Illinois-Iowa Year-Abroad Program; Prof. Jost spent a sabbatical year in Switzerland under the auspices of the Center for Advanced Study and also lectured at the Univ. -

Marta Feuchtwanger Papers 0206

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt10003750 No online items Finding Aid for Marta Feuchtwanger papers 0206 Finding aid prepared by Michaela Ullmann USC Libraries Special Collections Doheny Memorial Library 206 3550 Trousdale Parkway Los Angeles, California 90089-0189 [email protected] URL: http://libraries.usc.edu/locations/special-collections Finding Aid for Marta 02061223 1 Feuchtwanger papers 0206 Language of Material: English Contributing Institution: USC Libraries Special Collections Title: Marta Feuchtwanger papers creator: Franklin, Carl M. (Carl Mason) creator: Waldo, Hilde creator: Feuchtwanger, Marta Identifier/Call Number: 0206 Identifier/Call Number: 1223 Physical Description: 98.57 Linear Feet173 boxes Date (inclusive): 1940-1987 Abstract: This archive contains the correspondence of Marta Feuchtwanger, wife of German-Jewish writer Lion Feuchtwanger, who survived her husband by almost thirty years. Marta Feuchtwanger remained an important figure in the exile community and devoted the remainder of her life to promoting the work of her husband. The collection contains Marta Feuchtwanger's personal correspondence, texts and manuscripts by her and others, royalty statements received for the works of her husband, correspondence with publishers, and newspaper clippings mentioning Lion and Marta Feuchtwanger and other exiles. The collection also includes correspondence regarding the establishment and administration of the Feuchtwanger Memorial Library and Villa Aurora. Storage Unit: 91g Storage Unit: 91h Scope and Content This archive contains the correspondence of Marta Feuchtwanger, wife of German-Jewish writer Lion Feuchtwanger, who survived her husband by almost thirty years. Marta Feuchtwanger remained an important figure in the exile community and devoted the remainder of her life after his death to promoting the work of her husband. -

Guest Speaker Biographies

Guest Speaker Biographies 3rd PREP Exchange in Los Angeles February 25–March 2, 2018 The Getty Research Institute 1200 Getty Center Drive Los Angeles, CA 90049 Sunday, February 25, 2018 Margit Kleinman Director Villa Aurora Margit Kleinman studied French and German linguistics and literature in Würzburg and Paris and holds an MA from the University of Tübingen, Germany. From 1987 to 2012, she was the program director at the Goethe-Institut Los Angeles. In May of 2012, she assumed the directorship at Villa Aurora. Friedel Schmoranzer Project Coordinator Villa Aurora Friedel Schmoranzer studied German Philology and Sociology at the University of Konstance (BA) and holds an MA in editorial studies from the Freie Universität Berlin. From March 2010 to November 2010 she was Chief Editor for the catalog Transatlantic Impulses—15 Years of Villa Aurora at the Villa Aurora Forum Berlin. In 2011 she became assistant to the director at Villa Aurora Los Angeles, and has been serving as project coordinator since 2012. Nikolai Blaumer Program Director Thomas Mann House Nikolai Blaumer, born in Düsseldorf in 1983, studied at Ludwig- Maximilians-Universität Munich and Hebrew University of Jerusalem. He earned a doctorate in philosophy from LMU with a dissertation entitled “Korrektive Gerechtigkeit: Über die Entschädigung historischen Unrechts” (2015) and taught at Ludwig-Maximilians-Universität as well as Bauhaus-Universität Weimar. Since 2014, Nikolai Blaumer has been working for the Goethe-Institut’s Department of Culture. He is coeditor of the book Teilen und Tauschen (2017). In February of 2018, he was posted to Los Angeles, where he assumed the position of program director at the Thomas Mann House.