9782402546041.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Fium'orbu Castellu Est Composée De 13 Communes

Fium’orbu Castellu Communauté de communes de Fium’orbu Castellu L'intercommunalité de Fium'orbu Castellu est composée de 13 communes. Elle s'étend de la mer Tyrrhénienne à l'Est au massif du Monte Renosu à l'Ouest. Sa densité de population est faible : 20 habitants au km², les zones de montagne atténuant le peuplement du littoral. En 2015, elle abrite 12 800 habitants, huit sur dix résident à Ghisonnaccia, Ventiseri et Solaro. Sa croissance démographique se fait au même rythme que celle de la région. Depuis 2010, elle est due exclusivement à l'apport migratoire, le solde naturel étant nul. Le revenu disponible des ménages se situe en deçà du niveau régional, 23 % d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté contre 20 % en Corse. Située sur la plaine orientale, l'EPCI a une économie fortement tournée vers l'agriculture : agrumes, vignes, kiwis… Le BTP y est également plus développé qu'au niveau régional tout comme l'industrie, notamment agroalimentaire et énergétique, cette dernière étant liée à l'implantation du barrage hydroélectrique de Sampolo sur le cours d'eau du Fium'orbo. Ainsi, parmi les 5 700 actifs de la communauté de commune, se dégage une présence marquée d'ouvriers et d'employés. Ils sont en outre huit sur dix à travailler et résider sur le territoire. Avec sa façade maritime et ses zones montagneuses propres aux randonnées, l'intercommunalité attire de nombreux touristes. Elle dispose de 7 700 lits touristiques marchands, soit 5 % de l'offre régionale. Cet hébergement est surtout centré sur les C IGN - Insee 2018 campings. -

Compte-Rendu Suivi De Projet

Compte-rendu Client : DREAL Corse Emetteur : Edwige REVELAT - BURGEAP Pierre PORTALIER N°Affaire : A34012 Date émission : 14/02/2014 N° contrat : CACISE131414 Lieu : Bastia Atelier n°2 – Transports Routiers Bastia – 03 février 2014 Objet du suivi : - Planning - Technique - Financier Résumé/Suite à donner Prochaine étape : La finalisation des fiches actions et la rédaction du projet de PPA Documents joints Exposé présenté par BURGEAP Ordre du jour 1. Introduction 2. Réduction des émissions du secteur Transports de Marchandises 3. Politique de livraison 4. Discussions sur les fiches actions issues de l’atelier 1 du 9 décembre 2013 5. Conclusions Compte-rendu – Bastia – Atelier n°2 – Thématique : Transports maritimes et ferroviaires – 3 février 2014 Page 1 sur 8 Listes des personnes présentes Nicolas BERNARDI – Qualitair Corse Jean-Luc SAVELLI – Qualitair Corse Patrick LANZALAVI – DDTM 2B Anthony CROCE – DDTM 2B Céline POTIER – LAPEYRE – Mairie de Bastia Hilaire TROJANI – Mairie de Lucciana Isabelle SALVADORI – Département de Haute-Corse Daniel SPAZZOLA - Département de Haute-Corse Ariel RISO – CTC, direction des routes Jean-Baptiste BARTOLI – Chemins de fer de la Corse Sophie FINIDORI – Agence d’Aménagement Durable, de Planification et d’Urbanisme de la Corse (AAUC) Stéphane CHEMINAN – CEREMA, Direction Territoriale Méditerranée Joseph MATTEI – ARS Corse Frédéric ABRAHAM – BURGEAP Edwige REVELAT – BURGEAP Christian PRADEL – DREAL Corse Pierre PORTALIER – DREAL Corse Valérie ROMANI – Communauté d’Agglomération de Bastia, service des transports urbains Cynthia CAVALLI – CTC, directrice des transports Compte-rendu – Bastia – Atelier n°2 – Thématique : Transports maritimes et ferroviaires – 3 février 2014 Page 2 sur 8 Plan de protection de l’atmosphère de la région bastiaise 1- Introduction La séance est ouverte par Monsieur Christian PRADEL de la DREAL Corse. -

Escapades En Haute-Corse

Escapades en Haute-Corse en solo, à deux, entre amis ou en famille, la Haute-Corse vous attend ! 2 Cap Corse Sport, nature, découverte A cheval Brando • U Cavallu di Brando Musée Tél : 04 95 33 94 02 Ersa • Le Centre equestre «Cabanné» Canari • «Conservatoire du costume corse» Tél : 06 10 70 65 21 - 04 95 35 63 19 Collection de costumes corses datant du 19e siècle réalisés par l’atelier de couture «Anima Canarese» Pietracorbara • U Cavallu di Pietracorbara Tél : 04 95 37 80 17 Tél : 06 13 89 56 05 Luri • Musée du Vin «A Mémoria di u Vinu» Rogliano-Macinaggio • U Cavallu di Rogliano Ce petit musée du vin propose de découvrir le travail du Ouverture toute l’année - Tél : 04 95 35 43 76 vigneron corse d’antan ainsi qu’un atelier d’initiation à la dégustation - Tél : 04 95 35 06 44 Sisco • Equinature (Ouvert toute l’année) Tél : 06 81 52 62 85 Luri • «Les Jardins Traditionnels du Cap Corse» L’Association Cap Vert : Conservatoire du Patrimoine Sisco • «A Ferrera» - Tél : 04 95 35 07 99 Végétal : du 15/04 au au 30/09 visites guidées ou libres : maison du goût (dégustations), et des expostions, jardin de plantes potagères, collections fruitières, espaces boisés A pied et flore sauvage - Tél : 04 95 35 05 07 Luri • «L’Amichi di u Rughjone» (infos randonée) Tél : 04 95 35 01 43 Nonza• «Eco musée du Cédrat» Tél : 04 95 37 82 82 Luri • Point Information Randonnée Cap Corse Tél : 04 95 35 05 81 Luri • «Altre Cime Randonnées» Tél : 04 95 35 32 59 Artisans-artistesMorsiglia • Sculpture bois - Tél : 04 95 35 65 22 Luri • Club de randonnée de «l’Alticcione» -

Corte and Corsica, Your New Home

DISCOVER YOUR CITY Campus France will guide you through your first steps in France and exploring Corte and Corsica, your new home. WELCOME TO CORTE/CORSICA - JULY 2021. - JULY Rubrik C (91) - Photos: DR - Cover photo: ©AdobeStock @olezzo photo: ©AdobeStock @olezzo Rubrik (91) - Photos: DR Cover C Production: YOUR ARRIVAL HOUSING INCORTE/CORSICA / IN CORTE/CORSICA / Student Welcome services at Université de Corse There are numerous solutions for housing in (Università di Corsica Pasquale Paoli) Corte: Student-only accommodations managed by CROUS, student housing and private residences, The first point of contact at Université de Corse and rooms in private homes. is the Mobility Office (Bureau de la mobilité) run What’s most important is to take care of this as by the International Relations Service (SRI) for early as possible, before your arrival: Corte is a free-mover international students (non-exchange small town with limited accommodation options, it students). is therefore essential to organize accommodation The Service des Relations Internationales has before arriving in Corse. set up a “rotating” Welcome Desk where several different services (CPAM, CROUS, CAF, Préfecture) work in turn to simplify administrative procedures A FEW TIPS for international students. Short-term housing Address: Université de Corse, Edmond Simeoni • The search engine on the Corte Tourist Building (level 1), Service des Relations Office websitemay help you find short-term Internationales, Mobility Office, Mariani Campus, accommodation: http://www.corte-tourisme.com/ -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2020

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 2B HAUTE-CORSE INSEE - décembre 2019 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 2B - HAUTE-CORSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 2B-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 2B-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 2B-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 2B-3 INSEE - décembre 2019 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

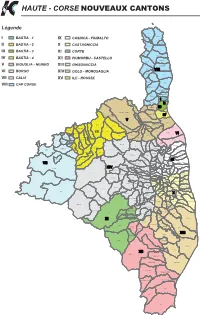

Decoupage Ok2014cantons Commune.Mxd

HAUTE - CORSE NOUVEAUX CANTONS Légende ERSA I IX ROGLIANO BASTIA - 1 CASINCA - FIUMALTO CENTURI II X TOMINO BASTIA - 2 CASTAGNICCIA MORSIGLIA MERIA III BASTIA - 3 XI CORTE PINO LURI IV BASTIA - 4 XII FIUMORBU - CASTELLO CAGNANO BARRETTALI V XIII BIGUGLIA - NEBBIO GHISONACCIA PIETRACORBARA CANARI VIIIVIII VI BORGO XIV GOLO - MOROSAGLIA OGLIASTRO SISCO VII CALVI XV ILE - ROUSSE OLCANI NONZA BRANDO VIII CAP CORSE OLMETA-DI-CAPOCORSO SANTA-MARIA-DI-LOTA SAN-MARTINO-DI-LOTA FARINOLE I BASTIA 1 PATRIMONIO IIII BASTIA 2 BARBAGGIO IIIIII BASTIA 3 SAINT-FLORENT SANTO-PIETRO-DI-TENDA POGGIO-D'OLETTA BASTIA 4 RAPALE IVIV SAN-GAVINO-DI-TENDA V OLETTA BIGUGLIA PALASCA OLMETA-DI-TUDA L'ILE-ROUSSE URTACA MONTICELLO VALLECALLE CORBARA BELGODERE XV NOVELLA RUTALI BORGO SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA VIVI ALGAJOLA PIGNA SORIO LAMA MURATO AREGNO VILLE-DI-PARASO SANT'ANTONINO PIEVE COSTA OCCHIATANA SPELONCATO LUCCIANA LUMIO LAVATOGGIO CATERI SCOLCA VIGNALE AVAPESSA PIETRALBA BIGORNO VESCOVATO MURO NESSA LENTO CAMPITELLO FELICETO OLMI-CAPPELLA VOLPAJOLA MONTEGROSSO CASTIFAO PRUNELLI-DI-CASACCONI CALVI VENZOLASCA OLMO PIOGGIOLA VALLICA CAMPILE SORBO-OCAGNANO ZILIA CANAVAGGIA BISINCHI MONTE LORETO-DI-CASINCA CASTELLARE-DI-CASINCA MONCALE MAUSOLEO CROCICCHIA CASTELLO-DI-ROSTINO IXIX PENTA-ACQUATELLA MOLTIFAO PENTA-DI-CASINCA SILVARECCIO VIIVII VALLE-DI-ROSTINO ORTIPORIO PORRI CASABIANCA PIANO GIOCATOJO TAGLIO-ISOLACCIO MOROSAGLIA CASALTA XIVXIV PIEDIGRIGGIO CALENZANA POGGIO-MARINACCIO PRUNO TALASANI POPOLASCA QUERCITELLO SCATA CASTINETA FICAJA SAN-GAVINO-D'AMPUGNANIPERO-CASEVECCHIE -

Secretariat General Bureau De La Coordination Et De La Modernisation De L’Etat

PREFECTURE DE HAUTE-CORSE SECRETARIAT GENERAL BUREAU DE LA COORDINATION ET DE LA MODERNISATION DE L’ETAT RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE JUIN 2006 N° 6 Edite le 4 juillet 2006 Le contenu intégral des textes/ou les documents et plans annexés peuvent être consultés auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée. 1 SOMMAIRE CABINET.............................................................................................................................................. 6 BUREAU DU CABINET..........................................................................................................................................................................7 ARRETE n° 2006-153-8 en date du 2 juin 2006 accordant une récompense pour acte de courage et de dévouement.........................7 ARRETE n° 2006-167-2 en date du 16 juin 2006 portant attribution de la Médaille d’Honneur Agricole - Promotion du 14 juillet 2006........................................................................................................................................................................................................ 8 ARRETE n° 2006-177-1 en date du 26 juin 2006 portant attribution de la médaille d’honneur du travail - Promotion du 14 juillet 2006........................................................................................................................................................................................................ 9 ARRETE n° 2006-177-5 en date du 26 juin -

Extirpation and Reintroduction of the Corsican Red Deer Cervus Elaphus Corsicanus in Corsica

Oryx Vol 41 No 4 October 2007 Extirpation and reintroduction of the Corsican red deer Cervus elaphus corsicanus in Corsica Nicolas Kidjo, Ge´rard Feracci, Eric Bideau, Georges Gonzalez, Ce´sar Matte´i, Bernard Marchand and Ste´phane Aulagnier Abstract The Endangered Corsican red deer Cervus Pietro di Venaco were selected by the Regional Nature elaphus corsicanus was extirpated from Corsica in the Park of Corsica for the reintroduction into the wild that early 1970s, at which time the Sardinian population fell began in 1998. Currently the size of the whole Corsican to ,250 individuals. The Sardinian authorities agreed population is c. 250 individuals. These deer are still to protect this subspecies and to secure its reintroduc- closely monitored and studied, both in enclosures and tion in Corsica, a natural choice, considering etholog- in the wild, to secure the long-term conservation of this ical and historical descriptions. Since the beginning of subspecies. The Corsican and Sardinian populations 1985, when the first deer destined for captive breeding together now total slightly .1,000, and the subspecies and eventual reintroduction arrived in Corsica, the could therefore be downgraded to Near Threatened on population increased from 13 Sardinian founders to the IUCN Red List. 106 captive animals under constant monitoring in three enclosures (Quenza, Casabianda and Ania di Keywords Captive breeding, Cervus elaphus corsicanus, Fium’Orbu). The sites of Quenza, Chisa` and Santo Corsica, Endangered, red deer, reintroduction, Sardinia. Introduction -

Rapport Annuel Sur Le Prix Et La Qualité Du Service Public D'assainissement

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FIUM'ORBU CASTELLU Assainissement non collectif Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement non collectif Exercice 2019 Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007. Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret. Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT Table des matières 1. CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE ..................................................................... 2 1.1. PRESENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI ........................................................................................ 2 1.2. MODE DE GESTION DU SERVICE ....................................................................................................... 2 1.3. ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE (D301.0) ..................................................................... 2 1.4. INDICE DE MISE EN ŒUVRE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (D302.0) .................................. 3 2. TARIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT ET RECETTES DU SERVICE ............................. 4 2.1. MODALITES DE TARIFICATION ........................................................................................................ -

Departement De La Haute-Corse

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 02B-212002364-20151113-DEL067-2015-DE DEPARTEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Accusé certifié exécutoire Liberté, Egalité, Fraternité HAUTE-CORSE Réception par le préfet : 19/11/2015 COMMUNE DE POGGIO DI NAZZA Publication : 19/11/2015 ARRONDISSEMENT DE CORTE PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL CANTON DE GHISONI Du 13 novembre 2015 *-*-*-*-*-*-*-*-* Nombre de conseillers En exercice …………................ 11 L'an deux mil quinze le treize du mois de novembre à à dix-huit Présents……… …………........ 09 heures , le Conseil Municipal de la commune de Poggio-di-Nazza étant Ayant donné pouvoir …,, … ..... 01 assemblé en session ordinaire au lieu habituel de ses séances après Votants……………… ….......… 10 Absents………………............… 01 convocation légale, sous la présidence de Monsieur Jean-Noël GUIDICI. Etaient présents : M CHIARI Jacques , M DOMINICI Richard M FRANCESCHI Jean-Baptiste, M FRATICELLI Dominique, Mme Date de Convocation::30/10/2015 MANENTI Eliane, ; Mme SANTONI Paule M SANTONI Michel , M VALDRIGHI Jean François Etait représenté : M CHIARI Patrice par GUIDICI Jean-Noël Etait Absent : M ROSSI Gérard Objet : ll a été procédé conformément à l'article L2121-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil Commission Syndicale M CHIARI Jacques a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. des Biens Indivis du domaine d'Alzitone : Validation Compromis de vente Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le -

Rentrée 2013 Fête De L'école Assainissement

Mignattaghja Bulletin Municipal de Ventiseri Pediquarciu Pedicervu U Battellu U Cavonu A Gavezza U Travu Vintisari Juillet 2013 Vix ASSAINISSEMENT Réfection réseau quartier Ortoli-Tiberi RENTRÉE 2013 Toutes les infos utiles FÊTE DE L’ÉCOLE 1 LA COM-COM NOUVEAUX Vezzani TOTEMS Vous l’avez sûrement remarqué, Petroso des totems signalétiques aux couleurs de Ventiseri, balisent, en bordure de la RN 198, Ghisoni les entrées Nord et Sud de Lugu la Commune. En délimitant le territoire communal, ces Poghju Ghisonaccia totems symbolisent le sentiment d’appartenance et d’unité. Isulacciu Prunelli San Serra Gavinu RÉFECTION DE LA VOIRIE Vintisari Chisà ET ASSAINISSEMENT Le chantier relatif aux travaux d’assainissement et de la voirie des quartiers Ortoli Tiberi a débuté le 27 septembre 2012. Sa livraison a été retardée pour les raisons suivantes : Aléas géologiques et travaux supplémentaires : Lors des premières opérations de terrassement il s’est avéré qu’en de En application de l’arrêté préfectoral 2012/285/006 du nombreux points du 11 octobre 2012, la commune de Ventiseri a intégré la chantier la nature du sol communauté de communes Fium’Orbu - Castellu à la date était composé de blocs du 1er janvier 2013, désormais composée de 12 communes. de pierres de très gros Suite à l’élection du 23 janvier 2013, Monsieur Louis CESARI, diamètre nécessitant adjoint au Maire de Ghisunaccia, a été élu Président. en retour un important Ont été élus Vice-Présidents : apport de matière pour remblayer. 1er Vice Président : Philippe VITTORI, maire de San-Gavinu L’ouverture des tranchées a mis en évidence l’existence 2ème Vice Président : Guy FERRERI, maire de Chisà d’un réseau fortement corrodé qu’il a fallu remplacer en 3ème Vice Président : Don-Marc ALBERTINI, maire de Ghisoni totalité. -

Recueil Des Actes Administratifs N°2B-2020-11-003 Publié Le 5

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°2B-2020-11-003 HAUTE-CORSE PUBLIÉ LE 5 NOVEMBRE 2020 1 Sommaire DDCSPP 2B-2020-10-07-002 - Arrêté portant organisation de la campagne de prophylaxie 2020-2021dans le département de la Haute-Corse (9 pages) Page 3 2B-2020-11-03-002 - DDCSPP-2B "arrêté portant modification de l' arrêté N°2B-2020-10-01-007 attribuant un complément de subvention à l’association Le foyer de Furiani destinée au financement des surcoûts liés au Covid, durant la crise sanitaire. (3 pages) Page 13 2B-2020-11-03-001 - DDCSPP-2B "arrêté portant modification de l’arrêté N° 2B-2020-09-001-009 en date du 2 septembre 2020 attribuant un complément de subvention à l’association A Fratellanza relative aux dépenses liées aux surcoûts du COVID. (3 pages) Page 17 2B-2020-10-14-002 - SPAV arrêté portant levée de la surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur SANTONI Philippe – EDE 20083007 (2 pages) Page 21 2B-2020-10-01-014 - SPAV arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de M. Carry Alexandre – EDE 20143022 (4 pages) Page 24 2B-2020-10-14-003 - SPAV arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation SCEA SANTA MARIA – EDE 20261004 (4 pages) Page 29 PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE 2B-2020-10-30-001 - AP CDCI 2020 - prenant acte de la répartition des délégués (4 pages) Page 34 2B-2020-10-30-002 - AP CDCI 2020 portant composition de la CDCI (3 pages) Page 39 2B-2020-11-04-001 - AP établissant la liste électorale des maires et EPCI de moins de 20 000 habitants (7 pages) Page 43 2B-2020-11-02-002 - ARRETE portant composition de la commission d'élus DETR (3 pages) Page 51 2B-2020-11-03-003 - Arrêté portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de la SARL POMPES FUNEBRES CORSES, sise à BASTIA (20200) - 1 Rue César Vezzani, gérée par M.