PROJEKTBERICHT Aufbau Des Jugendforums Rheda-Wiedenbrück

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Grundtvig Learning Partnerships Compendium

GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIPS COMPENDIUM 2009 Version August 2010 INTRODUCTION The European Union's Lifelong Learning Programme (LLP) supports education and training cooperation between more than 30 countries in Europe. Part of this programme, known as Grundtvig, specifically supports general and non-vocational adult learning through grants provided to adult education staff, adult learners and European projects involving organisations active in this field. Grundtvig aims to open up new ways for adults of all ages to improve their knowledge and skills, to develop their individual aptitudes and potential, and to contribute actively to the communities in which they live. The Grundtvig Learning Partnerships bring together relevant organisations from a minimum of three European countries, with the aim of developing joint projects for exchange of experience and methods on topics of common interest to the partner organisations. A wide range of topics are covered by the partnerships, involving learners and staff in transnational cooperation activities during the two years of the project. One of the participating organisations acts as coordinator. This Compendium presents the 291 Grundtvig Learning Partnerships, involving some 1500 organisations, selected in 2009, whose activities will be carried out in the period 2009-2011. They are grouped in this document according to the country of their coordinating organisation. The information presented in the Compendium, such as project data, descriptions of the projects, topics addressed by the partnership, name and address of accepted partner organisations, have been provided by the partnerships at application stage. We hope that the reader will find this Compendium an interesting source of information and will feel inspired to develop new partnerships. -

Anglo-Saxon Literature

ANGLO-SAXON LITERATURE BY JOHN EARLE, M.A. PREFACE. The bulk of this little book has been a year or more in type; and, in the mean time, some important publications have appeared which it was too late for me to profit by. Among such I count the “Corpus Poeticum Boreale” by Dr. Gudbrand Vigfusson and Mr. York Powell; the “Epinal Gloss” and Alfred‟s “Orosius” by Mr. Sweet, for the Early English Text Society; an American edition of the “Beowulf” by Professors Harrison and Sharp; Ælfric‟s translation of “Alcuin upon Genesis,” by Mr. MacLean. To these I must add an article in the “Anglia” on the first and last of the Riddles in the Exeter Book, by Dr. Moritz Trautmann. Another recent book is the translation of Mr. Bernhard Ten Brink‟s work on “Early English Literature,” which comprises a description of thevi Anglo-Saxon period. This book is not new to me, except for the English dress that Mr. Kennedy has given to it. The German original has been often in my hand, and although I am not aware of any particular debt, such as it would have been a duty and a pleasure to acknowledge on the spot, yet I have a sentiment that Mr. Ten Brink‟s sympathising and judicious treatment of our earliest literature has been not only agreeable to read, but also profitable for my work. CHAPTER I. A PRELIMINARY VIEW. ANGLO-SAXON literature is the oldest of the vernacular literatures of modern Europe; and it is a consequence of this that its relations with Latin literature have been the closest. -

The Goddess Issue

The Goddess Issue Welcome to issue Number 5 of Skuld, we have various Goddesses featured and they are each one a4 page, we were thinking of doing them 3 or 4 pages long but we know people nowadays have a short attention span, so we focused on the core of each woman featured, that way you can decide for yourself if you wish to delve deeper into each one. Doing this issue was nothing but pure joy, as I researched each female goddess I found myself finding some sort of connection with her, that is the most wonderful aspect of the female divine we can connect with so many elements of femininity in each one featured, be it their wisdom, knowledge, honour, strength and so forth. A big thank you to Strega for her piece on Venus xo Each photo used in this issue is also mine, I spend an hour or more every single day outside taking photos’ of the gifts in abundance from mother nature, I highly recommend daily interactions with the outdoors, it grounds me, it heals me, it makes me feel at one so I can for that brief moment block out the real madness that is being shoved down our throats daily! We may do a few more Skuld –The Goddess issues, let’s face it we have barely skimmed the top. If you have suggestions or would like to submit to the next issue contact us via wau14.com WAU Sisterhood / Europa Morrigan - Keltic Goddess (pron. ‘mor-ree-gan’) Morrigan, who is also known as the Morrigu, is our beautiful shape shifting Keltic Goddess of War, Witches and Death. -

Anglo-Saxon Poetics in the Linguarum Veterum

University of New Mexico UNM Digital Repository English Language and Literature ETDs Electronic Theses and Dissertations 2-9-2011 Anglo-Saxon Poetics in the Linguarum Veterum Septentrionalium Thesaurus Grammatico-Criticus et Archaelogicus of George Hickes: A Translation, Analysis, and Contextualization Shannon McCabe Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/engl_etds Recommended Citation McCabe, Shannon. "Anglo-Saxon Poetics in the Linguarum Veterum Septentrionalium Thesaurus Grammatico-Criticus et Archaelogicus of George Hickes: A Translation, Analysis, and Contextualization." (2011). https://digitalrepository.unm.edu/ engl_etds/8 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Electronic Theses and Dissertations at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in English Language and Literature ETDs by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. i ii ACKNOWLEDGEMENTS First and foremost, I want to thank Dr. Timothy Graham for his unending support and infinite patience over the years. Without you, this would never have come to fruition; you are truly worthy of the title vir doctissimus. If I am anything as a scholar, it is all because of you. To my committee members Dr. Helen Damico, Dr. Anita Obermeier, and Dr. Carl Berkhout. Thanks for allowing me the time to work on this and for being patient with changing circumstances as they arose. I would also like to thank Dr. Leslie Donovan for providing me with the ―gateway drug,‖ namely her ―Legends of Arthur‖ class. It‘s not often we can say that we changed the course of a life for the better, and you definitely have changed mine! To my mother for her support over the years. -

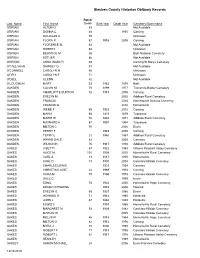

Death Certificate Index - Black Hawk County (July 1935-1939) 3/7/2015

Death Certificate Index - Black Hawk County (July 1935-1939) 3/7/2015 Name Birth Date Birth Place Death Date County Mother's Maiden Name Number Box Abbas, Tillie Lohse 14 June 1897 Illinois 19 Feb. 1936 Black Hawk A7-0058 D2784 Abneathey, Crage 17 Mar. 1914 Iowa 22 Apr. 1937 Black Hawk Swank C7-0519 D2820 Abramham, Loren 23 Jan. 1915 Iowa 14 Aug. 1939 Black Hawk Knutt 007-0149 D2888 Ackerman, Clara 29 July 1910 Iowa 16 Jan. 1939 Black Hawk Weekly 007-0014 D2888 Ackerman, Mary Louisa 01 Feb. 1870 New York 19 Apr. 1939 Black Hawk Unknown 07C-0178 D2888 Ackerson, Elizabeth 25 Jan. 1857 Canada 24 Jan. 1938 Black Hawk Braniff J7-0011 D2854 Acuff, John 10 May 1891 Tennessee 16 Jan. 1938 Black Hawk Hinclow C7-0003 D2854 Adams, Bertha Bell 12 Nov. 1869 Iowa 12 Nov. 1936 Black Hawk Strayer A7-0491 D2785 Adams, Edith 31 Aug. 1862 Pennsylvania 09 Oct. 1939 Black Hawk Allen 007-0163 D2888 Adams, Henry Ernest c.1872 Iowa 02 Nov. 1937 Black Hawk Wilvey C7-0481 D2820 Adams, Ida 16 Oct. 1877 Iowa 24 Nov. 1936 Black Hawk A7-0503 D2785 Adams, Louis Gibner 16 Dec. 1858 Iowa 23 July 1936 Black Hawk Crill A7-0279 D2784 Adams, Violet G. 06 Oct. 1894 Iowa 07 June 1939 Black Hawk Emtwistle 007-0119 D2888 Adkisson, Ralph Harrison 01 June 1878 Nebraska 04 Dec. 1936 Black Hawk Nickerson A7-0514 D2785 Adolphs, John Jr. c.1882 Germany 18 June 1936 Black Hawk G7-0115D2784 Aikey, James Elmer 22 Dec. 1878 Pennsylvania 25 Mar. -

Ounty Historian Obituary Records

Steuben County Historian Obituary Records Age at Last_Name First_Name Death Birth Year Death Year Cemetery/Town Name O'BRIAN ALTON O. 83 Not Available O'BRIAN DONNA C. 48 1955 Corning O'BRIAN DOUGLAS A. 59 Unknown O'BRIAN FLORA F 87 1918 2005 Corning O'BRIAN FLORENCE M. 83 Not Available O'BRIAN ROBERT 64 Unknown O'BRIEN BEATRICE M 98 Bath National Cemetery O'BRIEN ESTHER 86 Not Available O'BRYAN ANNA (NANCY) 89 Corning St Marys Cemetery O'CALLAHAN SHIRLEY O. 87 Not Available O'CONNELL CAROLYN M. 80 Unknown O'DELL CAROLYN F. 72 Unknown O'DELL GLENN 82 Not Available O'LOUGHLIN MARY 33 1862 1895 Bath OAKDEN CALVIN M 78 1899 1977 Tuscarora Baxter Cemetery OAKDEN CHARLOTTE BURTON 92 1913 2006 Corning OAKDEN EVELYN M 2002 Addison Rural Cemetery OAKDEN FRANCIS 2016 Hornellsville St Anns Cemetery OAKDEN FRANCIS G 2016 Hornellsville OAKDEN IRENE F 89 1923 2012 Corning OAKDEN MARIA 68 1811 1879 Tuscarora OAKDEN MARIE W 76 1894 1971 Addison Rural Cemetery OAKDEN MAYNARD A 87 1907 1994 Tuscarora OAKDEN MILTON C 70 2006 Erwin OAKDEN PERRY F 1949 2005 Corning OAKDEN TERRY L 21 1946 1967 Addison Rural Cemetery OAKDEN WAYNE DALE 52 2005 Canisteo OAKDEN WILSON H 76 1917 1993 Addison Rural Cemetery OAKES A BETTY 67 1922 1989 Urbana Pleasant Valley Cemetery OAKES ALICE M 101 1908 2010 Hornellsville Rural Cemetery OAKES CARL A 18 1887 1905 Hornellsville OAKES CARL D 73 1930 2003 Canisteo Hillside Cemetery OAKES CHARLES LEWIS 1933 1934 Canisteo OAKES CHRISTIAN JOSE 24 1969 1993 Corning OAKES CORA M 79 1894 1973 Canisteo Hillside Cemetery OAKES DALE C 1989 -

The Influence of Christianity on the Vocabulary of Old English Poetry

THE INFLUENCE OF CHRISTIANITY ON THE VOCABULARY OF OLD ENGLISH POETRY BY ALBERT KEISER A. B. Wartburg College, 1911. A. M. University of Montana, 1915. THESIS Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGLISH IN THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS 1918 UNIVERSITY OF ILLINOIS THE GRADUATE 0"> SCHOOL a* May 8, 19l8_ I HEREBY RECOMMEND THAT THE THESIS PREPARED UNDER MY SUPERVISION RY Albert Kelaer ENTITLED THE INFLUENC E OF CHRISTIANITY ON THE VOCABULARY OF OLD ENGLISH POETRY BE ACCEPTED AS FULFILLING THIS PART OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF Doctor r>f Philosophy In English In Charge of Thesis Head of Department Recommendation concurred in* Committee '^^C^V-r^/^^C^ on Final Examination* *Required for doctor's degree but not for master's TABLE OF CONTENTS Page PREFACE i INTRODUCTION — - __ 4 CHAPTER I DIVISION OF THE HUMAN RACE 17 1. The Non- Christians. 2. The Christians. II THE DEPARTED MEMBERS OF THE CHURCH 26 1. The Virgin Mary. 2. Patriarchs. 3. Prophets. 4. Apostles. 5. Martyrs. 6. Saints. Ill ECCLESIASTICAL OFFICES 39 IV CHURCH BUILDINGS - - 49 V FESTIVALS AND HOLY SEASONS 56 VI THE SPIRITUAL SIDE OF THE CHURCH 62 1. Worship. 2. The Sacraments. 3. The Scriptures. VII THE DEITY 83 Wyrd. The term God. The Trinity. The Godhead and God the Father. Qualities. Gifts. Christ. The Holy Ghost. VIII THE WORLD, ANGELS, AND DEVILS - --128 IX SIN - - - 142 1. Peccata Operis. 2. Peccata Oris. Peccata Cordis. X FAITH, CONVERSION, REPENTANCE 160 XI CHRISTIAN VIRTUES, QUALITIES, AND GOOD WORKS 16? XII THE FUTURE LIFE 177 1. -

United States Bankruptcy Court Northern District of Illinois Eastern Division

Case 12-27488 Doc 49 Filed 07/27/12 Entered 07/27/12 13:10:45 Desc Main Document Page 1 of 343 UNITED STATES BANKRUPTCY COURT NORTHERN DISTRICT OF ILLINOIS EASTERN DIVISION In re: ) Chapter 7 ) PEREGRINE FINANCIAL GROUP, INC., ) Case No. 12-27488 ) ) ) Honorable Judge Carol A. Doyle Debtor. ) ) Hearing Date: August 9, 2012 ) Hearing Time: 10:00 a.m. NOTICE OF MOTION TO: See Attached PLEASE TAKE NOTICE that on August 9, 2012 at 10:00 a.m., the undersigned shall appear before the Honorable Carol A. Doyle, United States Bankruptcy Judge for the United States Bankruptcy Court, Northern District of Illinois, Eastern Division, in Courtroom 742 of the Dirksen Federal Building, 219 South Dearborn Street, Chicago, Illinois 60604, and then and there present the TRUSTEE’S MOTION FOR ORDER APPROVING PROCEDURES FOR FIXING PRICING AND CLAIM AMOUNTS IN CONNECTION WITH THE TERMINATION AND LIQUIDATION OF FOREIGN EXCHANGE CUSTOMER AGREEMENTS (the “Motion”). PLEASE TAKE FURTHER NOTICE that if you are a foreign exchange customer of Peregrine Financial Group, Inc. or otherwise received this Notice, your rights may be affected by the Motion. PLEASE TAKE FURTHER NOTICE that a copy of the Motion is available on the Trustee’s website, www.PFGChapter7.com, or upon request sent to [email protected]. Respectfully submitted, Ira Bodenstein, not personally, but as chapter 7 trustee for the estate of Peregrine Financial Group, Inc. Dated: July 27, 2012 By: /s/ John Guzzardo One of his proposed attorneys Robert M. Fishman (#3124316) Salvatore Barbatano (#0109681) John Guzzardo (#6283016) Shaw Gussis Fishman Glantz {10403-001 NOM A0323583.DOC}4841-1459-7392.2 Case 12-27488 Doc 49 Filed 07/27/12 Entered 07/27/12 13:10:45 Desc Main Document Page 2 of 343 Wolfson & Towbin LLC 321 North Clark Street, Suite 800 Chicago, IL 60654 Phone: (877) 465-1849 [email protected] Proposed Counsel to the Trustee and Geoffrey S. -

Daughters of Trophy Who Continue 113 Foals During the Second Half of His More Than 30 Year Life Span, His Strong Dam Line Right up to 2012

rophy was foaled 63 years ago. His last foal arrived in 1979. farm, never had special promotion. “His first full page ad appeared Certainly time enough for his influence within his breed to after his 26th birthday. He was shown only a few times and never wane. Yet time and time again we see him shining through in won a championship at a major show,” remembered Dayton the many champions who continue to rule the Sumner. In his early years many of the mares By Renee M. Page show ring. “Trophy was a genetic giant. With that came to his court were not that special, few advantages, and operating against the odds most of his life, and he never sired more than ten foals in any one year. Yet, Trophy this horse became one of the most revered breeding stallions in the was a horse of superior quality with a genetic heritage to surmount modern history of the Morgan breed,” wrote Dayton Sumner at these and other obstacles as the sire of countless champions. At the the time of Trophy’s death. time of his death at the age of 32 he was respected as one of the Only recently when asked in an article in this magazine’s greatest sires of all time. stallion issue what stallion one might bring back, three prominent The longevity and strength behind Trophy is self-evident. Morgan breeders (Jay Kleiber, Cheri Barber and Peggy Alderman) Strong Government lines from his sire and dam, Mentor and Tselected Trophy. Norma, produced an individual who stamped each of his get in his What was it about this grand horse that made him so very likeness. -

Yule and Christmas, Their Place in the Germanic Year

•YULE AND CHRISTMAS THEIR PLACE IN THE GERMANIC YEAR BY ALEXANDER XILLE, Ph.D. LECTURER IN GERMAN LANGUAGE AND LITERATURE IN THE UNIVERSITY OF GLASGOW DAVID NUTT, 270-271 STRAND, LONDON 1899 ^^HBHAL I 7S77f Only two hundred copies of this book are for sale GLASGOW ! PRINTED AT THE UNIVERSITY PRESS BY ROBERT MACLEHOSE AND CO, THIS BOOK IS DEDICATED TO MY DEAR FRIEND, GEORGE NEILSON, AUTHOR OF "trial BY COMBAT," " PEEL ; ITS MEANING AND DERIVATION," " CAUDATUS ANGLICUS," ETC., ETC TO WHOSE PERSONAL ASSISTANCE, LEARNING, AND LIBRARY IT OWES MORE THAN TO ANY SOURCE REFERRED TO IN THE TEXT OR NOTES. 175779 PREFACE This book treats of the problems connected with the Germanic year— the three-score-day tide of Yule, the Germanic adoption of the Roman calendar, and the introduction of the festival of Christ's Nativity into a part of the German year, which till then had apparently been without a festivity. It traces the revolution brought about by these events, in custom, belief, and legend up to the fourteenth century. By that time, the Author believes, most of the fundamental features which go towards the making of modern Christmas had already come to have their centre in the 25th day of December. Five chapters of the present book—but somewhat shortened—appear simultaneously in the Proceedings of the Glasgow Archmological Society. ALEXANDER TILLE. 2 Strathmore Gardens, Hillhead, Glasgow, March, 1899. CONTENTS CHAP. I. The Germanic Year, I II. The Beginning of the Anglo-German Year, , III. The Feast of Martinmas, 24 IV. Martinmas, and the Tri-Partition of the Year, 34 V. -

Die Acht Neuheidnischen Jahreskreisfeste Im Spiegel Der Kulturen - © Claudia Jenik 2010

DDiiee aacchhtt nneeuuhheeiiddnniisscc hheenn JJaahhrreesskkrreeiissffeessttee im Spiegel d er Kulturen im Spiegel d er Kulturen ©© CClllaauuddiiiaa JJeenniiikk (((MMcc CClllaauuddiiiaa))) 22001100 Die acht neuheidnischen Jahreskreisfeste im Spiegel der Kulturen - © Claudia Jenik 2010 Inhalt Einleitung 3 Jahreskreisfeste – Sinn, Zeit und Kalender 8 Jahreskreisfeste – Feiern der zyklischen Zeit 8 Jahreskreisfeste in der Urgeschichte 9 Kalender – die Grundlage von Jahreskreisfesten 11 Wichtige Gründe für jährliche Feiern 14 Wenn Jahreskreisfeste um die Welt reisen 16 Das achtspeichige Jahresrad 18 Beschreibung 18 Wer hat´s erfunden? 19 Verbreitung der acht Jahreskreisfeste 21 Herkunft und Bedeutung der Festtagsnamen 22 Kalender, Festkreisbeginn und Festdaten 24 Ritualpraxis 26 Wicca 30 Göttinnen-Spiritualität 36 Neodruidentum 38 Kelten und Celtic Recon 42 Kelten 42 Exkurs: Rekonstruktionistisches Neuheidentum allgemein 47 Keltisch rekonstruiertes Heidentum 48 Ásatrú und die Germanen 50 Germanen 50 Germanisches Neuheidentum, Ásatrú 57 Die klassische Antike 61 Klassische Antike allgemein 61 Das alte Griechenland 65 Das alte Rom 66 Hellenismos und Religio Romana 69 Slawen und Balten 70 Slawen und Rodnoverie 70 Balten (Litauen) und Romuva 71 Die acht Jahreskreisfeste und das Christentum 74 Ausblick 84 Anhang: Heidnischer Festkalender im achtfachen Jahr 86 21./22. Dezember – Winterbeginn 87 1. Februar – Wintermitte 90 20./21. März – Frühlingsbeginn 92 1. Mai – Frühlingsmitte 95 21. Juni – Sommerbeginn 98 1. August – Sommermitte 100 22./23. September -

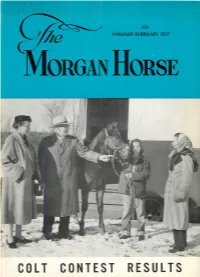

Colt Contest Results a a S S H E L E a K N a D

35C he JANUARY-FEBRUARY 1957 Cit MORGAN HORSE COLT CONTEST RESULTS A A S S H E L E A K N A D, F A A R s. Ott" WINDCREST SENTIMENTAL LADY, 1st A.H.S.A. High Score Awards, Morgan Division, 1956 We are proud to have made the following records: 1954 Windcrest Sentimental Lady — 1st Morgan to top list. 1954 & 1955 Waseeka — 1st and only stable with 2 Morgans on list. 1956 Waseeka — 1st and only stable with 3 Morgans on list. 1956 Waseeka — 1st stable to place 1st and 2nd on Morgan list. 1956 Windcrest Sentimental Lady — 1st Morgan to top list a second time. Painting by Joan Maclntyre WINDCREST DONFIELD, 2nd STERLING VELVET, 5th, 13111MIAMII BROADWALL ST. PAT 11353 foaled March 17, 1954 BY PARADE 10138 OUT OF LIPPITT GEORGIA 06415. This stallion has a very high concentration of Ethan Allen 2nd blood. Dark chestnut — 14.3 hands. Absolutely straight in his legs and way of going. Broken to harness and saddle. Now in training at Bob Bakers, Middlebury, Vt. A good show prospect for the three year old classes — 1957. Price — $2000 Mr. and Mrs. J. Cecil Ferguson Greene, R. I. Table of Contents fettetc SPECIAL FEATURES Type versus 17), Quality (Editorial) 5 1956 Club Report the EMod Colts For Christmas 7 A Family Affair 7 Maine Contestant Takes Second Place 8 New York Contestant Wins Ferguson's Weanling Colt 9 Hot Stove League News 10 A. H. S. A. Awards Banquet 11 Dear Sir: in memoriam — Good Will Ambassador of the I would like to thank the Morgan Morgan Horse 12 1956 New England Champions 29 Horse Magazine for the beautiful Mid-Atlantic Club Announces Winners 30 saddle that I received for placing fourth 4-H Trail Ride 33 in the Colt Contest It was a wonder- Horse Trading 39 ful suprise to find it under the tree Stud Managers' Session Added to WSC Stockmen's Short Course 39 on Christmas morning.