Por El Bien Del Imperio

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The President's Desk: a Resource Guide for Teachers, Grades 4

The President’s Desk A Resource Guide for Teachers: Grades 4-12 Department of Education and Public Programs With generous support from: Edward J. Hoff and Kathleen O’Connell, Shari E. Redstone John F. Kennedy Presidential Library and Museum Table of Contents Overview of The President’s Desk Interactive Exhibit.... 2 Lesson Plans and Activities................................................................ 40 History of the HMS Resolute Desk............................................... 4 List of Lessons and Activities available on the Library’s Website... 41 The Road to the White House...................................................................... 44 .......................... 8 The President’s Desk Website Organization The President at Work.................................................................................... 53 The President’s Desk The President’s Desk Primary Sources.................................... 10 Sail the Victura Activity Sheet....................................................................... 58 A Resource Guide for Teachers: Grades 4-12 Telephone.................................................................................................... 11 Integrating Ole Miss....................................................................................... 60 White House Diary.................................................................................. 12 The 1960 Campaign: John F. Kennedy, Martin Luther King, Jr., and the Scrimshaw.................................................................................................. -

2019 IHBB Canadian Championships Set – Bowl Round 3

IHBB Canadian Championships Set Bowl 2018-2019 Bowl Round 3 Bowl Round 3 First Quarter (1) Donald Tusk presides over the council that oversees this organization. Four members of this organization are legally obliged to join the Schengen Area, where internal borders are not enforced. This organization was created in 1993 with the signing of the Treaty of Maastricht. Consisting of over 25 member states and over 500 million people, for ten points, name this united organization of nations on a namesake continent. ANSWER: European Union (accept EU) (2) The first leader of this dynasty placed his grandfather on imperial records as the official founder of this dynasty under the name Taizu. This dynasty was defeated by the Tran Dynasty at the Battle of Bach Dang and also failed in an invasion of Java. The last emperor of this dynasty, Toghon Temur, was overthrown by a rebellion named for a piece of headgear. Marco Polo visited, for ten points, what Chinese dynasty founded by Kublai Khan? ANSWER: Yuan Dynasty (3) After an assassination attempt, this man quickly built an effective metal detector to attempt to find the bullet lodged in James Garfield. Elisha Gray is sometimes credited as the actual originator of this man’s most famous invention whose first use involved this man asking his associate Thomas Watson “come here! I want you!” For ten points, name this Scottish-Canadian inventor of the telephone. ANSWER: Alexander Graham Bell (4) Medea attempted to arrange for this man’s death by having him kill the Marathonian Bull, and he earlier completed the Six Labours. -

The Society for Historians of American Foreign Relations Review

PASSPORT THE SOCIETY FOR HISTORIANS OF AMERICAN FOREIGN RELATIONS REVIEW VOLUME 52, NO. 2 SEPTEMBER 2021 IN THIS ISSUE A Conversation with David Langbart Principles in Power: A Roundtable FDR and the Transformation of Power ...AND MORE Passport THE SOCIETY FOR HISTORIANS OF AMERICAN FOREIGN RELATIONS REVIEW Editor Andrew L. Johns, Brigham Young University Assistant Editor Brionna Mendoza, The Ohio State University Production Editor Julie Rojewski, Michigan State University Editorial Advisory Board Kelly McFarland, Georgetown University (2019-2021) Michael Brenes, Yale University (2020-2022) Amanda Demmer, Virginia Tech (2021-2023) Founding Editors Mitchell Lerner, The Ohio State University (2003-2011) William J. Brinker, Tennessee Technological University (1980-2003) Nolan Fowler, Tennessee Technological University (1973-1980) Gerald E. Wheeler, San Jose State College (1969-1973) Cover Image: December, 1942. Franklin D. Roosevelt being presented a globe by the United States Army at the White House in Washington, D.C. Courtesy of the Franklin D. Roosevelt Presidential Library & Museum. Photo ID: Photo ID: 61244. Passport Editorial Office: SHAFR Business Office: Andrew Johns Amy Sayward, Executive Director Department of History Department of History Brigham Young University Middle Tennessee State University 2161 JFSB, Provo, UT 84602 1301 East Main Street, Box 23 [email protected] Murfreesboro, TN 37132 801-422-8942 (phone) [email protected] 801-422-0275 (fax) 615-898-2569 Passport is published three times per year (April, September, January), by the Society for Historians of American Foreign Relations, and is distributed to all members of the Society. Submissions should be sent to the attention of the editor, and are acceptable in all formats, although electronic copy by email to [email protected] is preferred. -

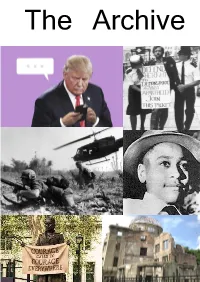

Jeremy Corbyn, the UK Electoral System and of Course Donald Trump, with a Cogent Analysis of Why He Has Come to Power

The Archive Dear Readers, We sincerely hope that you enjoy, this, the seventh issue of The Archive and that it reflects the hard work that has gone into all the articles from everyone who has contributed. As editors, we’ve really enjoyed putting together this compilation of the best that our school’s historians and political commentators have to offer. It is undoubtedly of great value that so many students are willing to go above and beyond their specifications in order to get a better understanding of areas of history and politics that interest them. This issue promises to impress with its wide range of topics covered by students from different year groups. On the history side our articles span from ancient warfare all the way to the civil rights movement and the Vietnam war. On the other hand, politics students have covered a wide range of topics as well such as the life of Jeremy Corbyn, the UK electoral system and of course Donald Trump, with a cogent analysis of why he has come to power. As editors we obviously owe a great debt of thanks to all the excellent students who have contributed. However, over and above this, we must thank Mr P.G. Neal for being the impetus without which this paper would not be possible. Finally, we must also thank Dr Byrne for her valuable help and advice as proof-reader, and to Mrs O Donnell who has aided us greatly in formatting and distributing the paper. Anomi Fernando and Jack Walker Editors “Let Slip The Dogs Of War” - Animals In Ancient Warfare Hugo Thompson, 4 Fox A wide variety of animals were used in ancient warfare, from tiny bees to huge elephants. -

John F. Kennedy and the Advisory Effort for Regime Change in South

Imperial Camelot: John F. Kennedy and the Advisory Effort for Regime Change in South Vietnam, 1962-1963 A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of Millersville University of Pennsylvania In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts By Shane M. Marino © 2018 Shane M. Marino May 2018 This Thesis for the Master of Arts Degree by Shane Michael Marino has been approved on behalf of the Graduate School by Thesis Committee: Dr. John M, McLarnon III (Signature on file) Research Advisor Dr. Tracey Weis (Signature on file) Committee Member Dr. Abam B. Lawrence (Signature on file) Committee Member May 10, 2018 Date ii ABSTRACT OF THE THESIS IMPERIAL CAMELOT: JOHN F. KENNEDY AND THE ADIVSORY EFFORT FOR REGIME CHANGE IN SOUTH VIETNAM, 1962-1963 By Shane M. Marino Millersville University, 2018 Millersville, Pennsylvania Directed by Dr. John McLarnon This thesis uses government documents, oral histories, and secondary sources to explore changes in the Kennedy administration’s Vietnam policy to determine the factors that contributed to the decision to support a coup d’état in 1963 that overthrew the President of the Republic of Vietnam and subsequently led to his assassination. The thesis specifically looks to connect administrative changes in organization and personnel to changes in policy that ultimately determined the fate of the Ngo Dinh Diem regime. In general, this thesis reveals that rejection of military intervention led to the adoption of a kind of political aggression that envisioned covert regime change as an acceptable alternative to the use of combat troops. -

Page Semi-Protected John F. Kennedy from Wikipedia, the Free Encyclopedia "JFK", "John Kennedy", and "Jack Kennedy" Redirect Here

Page semi-protected John F. Kennedy From Wikipedia, the free encyclopedia "JFK", "John Kennedy", and "Jack Kennedy" redirect here. For other uses, see JFK (disambiguation), John Kennedy (disambiguation), and Jack Kennedy (disambiguati on). John F. Kennedy John F. Kennedy, White House color photo portrait.jpg 35th President of the United States In office January 20, 1961 November 22, 1963 Vice President Lyndon B. Johnson Preceded by Dwight D. Eisenhower Succeeded by Lyndon B. Johnson United States Senator from Massachusetts In office January 3, 1953 December 22, 1960 Preceded by Henry Cabot Lodge, Jr. Succeeded by Benjamin A. Smith II Member of the U.S. House of Representatives from Massachusetts's 11th district In office January 3, 1947 January 3, 1953 Preceded by James Michael Curley Succeeded by Tip O'Neill Personal details Born John Fitzgerald Kennedy May 29, 1917 Brookline, Massachusetts, U.S. Died November 22, 1963 (aged 46) Dallas, Texas, U.S. Resting place Arlington National Cemetery Political party Democratic Spouse(s) Jacqueline Bouvier (19531963; his death) Relations See Kennedy family Children 4, including Caroline Bouvier, John Jr., and Patrick Bouvier Parents Joseph P. Kennedy, Sr. Rose Fitzgerald Kennedy Alma mater Harvard University (S.B.) Profession Politician Religion Roman Catholic Signature Cursive signature in ink Military service Allegiance United States of America Service/branch United States Navy Years of service 19411945 Rank US-O3 insignia.svg Lieutenant Unit Motor Torpedo Boat PT-109 Battles/wars World War II Solomon Islands campaign Awards Navy and Marine Corps Medal ribbon.svg Navy & Marine Corps Medal Purple Heart BAR.svg Purple Heart American Defense Service ribbon.svg American Defense Service American Campaign Medal ribbon.svg American Campaign Asiatic-Pacific Campaign ribbon.svg Asiatic-Pacific Campaign (3 bronze service stars) World War II Victory Medal ribbon.svg World War II Victory[1] John F. -

2015 National History Bowl High School Championships Round 16 – Varsity Finals Round First Quarter

2015 National History Bowl High School Championships Round 16 – Varsity Finals Round First Quarter 1. This younger sister of Sybilla was dismissed as a "great Flanders mare." This woman lived in Richmond castle after a generous settlement. This daughter of John the Simple was wed in the Palace of Placentia, her husband's birthplace, in 1540. Because the marriage of this continental European was never consummated, she got a real annulment, unlike Catherine Howard two years later. For 10 points, name this fourth wife of England's Henry VIII, who was born in what's now Germany. ANSWER: Anne of Cleves [or Anna von Kleve] <MJ> {III} 2. This man's name appears in the subtitle of the James Carville book …and the Horse he Rode In On. This president of Baylor University represented the school board in the case of Morse v. Frederick, also known as the "Bong Hits 4 Jesus" case. He created a report on the death of deputy White House counsel Vince Foster and the Whitewater scandal. For 10 points, name this independent counsel who investigated Monica Lewinsky's affair with Bill Clinton. ANSWER: Kenneth Starr <MC> {III} 3. Practitioners of this religion traditionally drape thrones with red, white, and blue. Priestly initiates of this religion must collect shell necklaces called elekes. Members of this religion were involved in the court case Church of the Lukumi Babalu Aye v. City of Hialeah, which dealt with the right to a certain practice undertaken in iles, or places of worship. For 10 points, name this syncretic Caribbean religion that venerates Orishas and has gained notoriety for its practice of animal sacrifice. -

Bee Final Round - JV Bee Final Round - JV Regulation Questions

NHBB Nationals Bee 2016-2017 Bee Final Round - JV Bee Final Round - JV Regulation Questions (1) Either directly before or after this battle, the losing side sent a fleet around Cape Sounion to attack an unguarded city. An epitaph for soldiers who died at this battle noted how they \laid low the army of the gilded (+) Medes [meedz]." Soldiers killed at this battle included the brother of the playwright Aeschylus [esk-uh-luss], the archon (*) Callimachus, and hundreds of invaders who drowned trying to retreat through a swamp. For the points, name this 490 BC battle in which Darius' Persian invasion was turned back by Greek forces, after which an Athenian ran 26 miles to inform the city. ANSWER: Battle of Marathon (2) This man's A Vindication of Natural Society was such a good parody of Lord Bolingbroke that critics confused the work for an original piece. Immanuel Kant's Critique of Judgment criticized this man's youthful delineation of the (+) sublime and the beautiful. This philosopher opposed dedication to abstract principles, and was attacked for this belief by Thomas (*) Paine in The Rights of Man. Advocacy of gradual change is among the principles elucidated by this author in his Reflections on the Revolution in France. For the points, name this Irish-born philosopher who is often considered the father of conservatism. ANSWER: Edmund Burke (3) A primary account of this event was provided by doctor David Hosack. In the aftermath of this event, one participant went to the house of his friend, William Bayard, and another participant traveled to Washington to preside over the (+) impeachment of Samuel Chase. -

The Diem Coup As an American Construction

Creating a Crisis 1 Running Header: CREATING A CRISIS Creating a Crisis: The Diem Coup as an American Construction Glen Enunett Koch II A Senior Thesis submitted in patiial fulfillment of the requirements for graduation in the Honors Program Liberty University Spring 2007 Creating a Crisis 2 Acceptance of Senior Honors Thesis This Senior Honors Thesis is accepted in pmiial fulfillment of the requirements for graduation from the Honors Program of Liberty University. David L. Snead, Ph.D. Chainnan of Thesis Tim y Saxon, Ph.D. Committee Member James Nutter, D.A. Honors Progrmn Director Date Creating a Crisis 3 Abstract On May 8, 1963, the South Vietnamese Civil Guard killed eight Buddhists who had protested the ban on flying the Buddhist flag. Events such as this ignited a political confrontation between the Buddhists and the South Vietnamese government. Although practicing Buddhists did not make up a majOlity of the population, they effectively enflamed the Vietnamese people against Ngo Dinh Diem, the president of South Vietnam, and captured the attention of the American news media by staging sacrificial suicides, hunger strikes, and street protests. The United States tried to convince Diem to make some concessions to the Buddhists, but their powers of persuasion proved ineffective. Without seriously considering an altemative to the Diem govemment, the administration ultimately backed a coup led by Diem's disgruntled generals. However, the coup did not provide the stability that the administration sought. Instead, the post coup govemment became more dysfunctional than its predecessor and would only survive for two and a half months. The military coup of2 November 1963 that overthrew the Diem government in South Vietnam would not have happened the way it did if the American administration had not over-reacted to the Buddhist crisis, and the nation would not have experienced a messy aftennath had the White House planned for a post-Diem South Vietnam. -

2018-2019 National History Bowl Round 3 – B Set Version

NHBB B-Set Bowl 2018-2019 Bowl Round 3 Bowl Round 3 First Quarter (1) This emperor's attempts to permanently relocate to Alexandria led Cassius Chaerea to scheme against him. This man may have caused a famine when he relocated grain ships to form a pontoon bridge between Puteoli and Baiae. This man's successor was found hiding behind a curtain after the Praetorian Guard stabbed this man thirty times. Claudius succeeded, for ten points, what Roman emperor who was accused of naming his favorite horse consul, among other insane acts? ANSWER: Caligula (accept Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus) (2) This man was accused of staging a standardization demonstration by Merritt Smith in order to buy more time to fulfill a government order for 15,000 muskets. This man worked with Honore Blanc and Louis de Tousard to produce widely-used artillery pieces, an early concept of interchangeable parts. His most famous creation revolutionized the Southern economy by allowing for the easy removal of seeds from a certain cash crop. For ten points, name this inventor of the cotton gin. ANSWER: Eli Whitney (3) JME McTaggart formulated two possible conceptions of this concept, the A-series and B-series, in his work on the \Unreality" of this concept. Martin Heidegger's magnum opus argued that this concept was \the horizon of being" and was titled for Being and this concept. Philosophical positions about this concept include presentism and eternalism. For ten points, name this philosophical concept which pertains to the past, present, and future. ANSWER: time (accept The Unreality of Time; accept Being and Time) (4) This man spent two weeks in the hospital before an event, causing Richard Daley to cry \they've embalmed him before he even died!" Dwight Eisenhower said \If you give me a week, I'll think of one" contribution by this politician. -

Indochiny W Amerykańskiej Polityce Powstrzymywania Do 1963 Roku

MARCIN ADAMCZYK OSKAR SZUFLET INDOCHINY W AMERYKAŃSKIEJ POLITYCE POWSTRZYMYWANIA DO 1963 ROKU POZNAŃ 2017 RECENZENCI dr hab. Tomasz R. Dębowski (Uniwersytet Wrocławski) dr Marek Górka (Politechnika Koszalińska) © COPYRIGHT BY Marcin Adamczyk, Oskar Szuflet WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ISBN 978-83-62710-43-0 IMPRESJA NA OKŁADCE INSPIROWANA FRAGMENTEM ILUSTRACJI ZE STRONY OTOGAMI.COM SKŁAD, ŁAMANIE, POLIGRAFIA MEDIA-EXPO Wawrzyniec Wierzejewski www.media-expo.pl Spis treści 1. Wprowadzenie do badań ....................................................................... 5 1.1. Cel i zakres pracy ...................................................................... 5 1.2. Aktualny stan badań .................................................................. 6 1.3. Metody badawcze ...................................................................... 7 1.4. Podejście teoretyczne w badaniach ........................................... 8 1.5. Hipotezy badawcze ................................................................... 9 1.6. Struktura pracy ........................................................................ 10 2. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Indochin za administracji Harry S. Trumana .................................................................................... 13 2.1 Geopolityczne i moralne podłoże polityki powstrzymywania .. 13 2.2. Wojna w Korei – ku konfliktowi w Indochinach .................... 22 2.3. Zalążki polityki powstrzymywania w Indochinach .................. 26 2.4. „Skorupka jajka” .................................................................... -

President Kennedy and the Escalation of the Vietnam War Kenneth L

Cedarville University DigitalCommons@Cedarville History Capstone Research Papers Senior Capstone Papers 4-28-2015 President Kennedy and the Escalation of the Vietnam War Kenneth L. Sterner Cedarville University, [email protected] Follow this and additional works at: http://digitalcommons.cedarville.edu/history_capstones Part of the History Commons Recommended Citation Sterner, Kenneth L., "President Kennedy and the Escalation of the Vietnam War" (2015). History Capstone Research Papers. 1. http://digitalcommons.cedarville.edu/history_capstones/1 This Capstone Project is brought to you for free and open access by DigitalCommons@Cedarville, a service of the Centennial Library. It has been accepted for inclusion in History Capstone Research Papers by an authorized administrator of DigitalCommons@Cedarville. For more information, please contact [email protected]. Sterner, Page 1 Kennedy Responsible: Vietnam By: Kenneth Sterner Senior Thesis 4/23/2015 Sterner, Page 2 Table of Contents 1) Introduction A) Literature Review B) Thesis 2) Historical Context A) President Truman’s Role B) President Eisenhower’s Role C) President Kennedy’s Role D) President Johnson’s Role E) The Impact of President Eisenhower 3) Main Argument A) Kennedy’s Removal of President Diem B) Diem and the Political Stability of South Vietnam. 1954-1963 C) The Political Instability of South Vietnam after Diem. 1963-1965 D) Kennedy, Diem, and the Success of the Vietnam War. 1960-1963 E) The War in South Vietnam after Diem. 1963-1965. F) President Diem and the Economics of South Vietnam. 1954-1968. 4) Hesitation, or Personality? 5) Conclusion Sterner, Page 3 Map of Vietnam Sterner, Page 4 Map of North and South Vietnam Sterner, Page 5 Ngo Dinh Diem Sterner, Page 6 Section 1: Introduction In nearly 250 years of existence, the United States has rarely faced an opponent that was able to match, let alone defeat, its superior military capabilities.