Guide Du Marin Édition 2013

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Auction Will Take Place at 9 A.M. (+8 G.M.T.) Sunday 18Th October 2020 at 2/135 Russell St, Morley, Western Australia

The Auction will take place at 9 a.m. (+8 G.M.T.) Sunday 18th October 2020 at 2/135 Russell St, Morley, Western Australia. Viewing of lots will take place on Saturday 17th October 9am to 4pm & Sunday 18th October 7:00am to 8:45am, with the auction taking place at 9am and finishing around 5:00pm. Photos of each lot can be viewed via our ‘Auction’ tab of our website www.jbmilitaryantiques.com.au Onsite registration can take place before & during the auction. Bids will only be accepted from registered bidders. All telephone and absentee bids need to be received 3 days prior to the auction. Online registration is via www.invaluable.com. All prices are listed in Australian Dollars. The buyer’s premium onsite, telephone & absentee bidding is 18%, with internet bidding at 23%. All lots are guaranteed authentic and come with a 90-day inspection/return period. All lots are deemed ‘inspected’ for any faults or defects based on the full description and photographs provided both electronically and via the pre-sale viewing, with lots sold without warranty in this regard. We are proud to announce the full catalogue, with photographs now available for viewing and pre-auction bidding on invaluable.com (can be viewed through our website auction section), as well as offering traditional floor, absentee & phone bidding. Bidders agree to all the ‘Conditions of Sale’ contained at the back of this catalogue when registering to bid. Post Auction Items can be collected during the auction from the registration desk, with full payment and collection within 7 days of the end of the auction. -

French Orders of Battle & TO&Es 1980-1989 V2.2

French Orders of Battle & TO&Es 1980-1989 v2.2 By R Mark Davies for Battlefront: First Echelon (a) 1st French Army, with its headquarters at Strassbourg, on the Franco-German border, was the main field headquarters L’Armée de Terre controlling operations in support of NATO in West Germany, as well as defending France. Although France was not officially part of NATO’s command structure, there was an understanding, formalised by regular joint exercises in West Germany, that France would go to the aid of NATO, should the Warsaw Pact 1er Armée Française (abf) attack. To that end, the Headquarters and two divisions of II (Fr) Corps were permanently stationed in West Germany, with the wartime mission of supporting NATO’s US-led Central Army Group (CENTAG). III (Fr) Corps, based in western France, had I (Fr) Corps (a) the wartime mission of supporting the British-led NORTHAG. I (Fr) Corps, with one division permanently stationed in West Germany, was 1st French Army’s reserve and counter- penetration formation. II (Fr) Corps (a) (b) There is some suggestion that 1st French Army might have become a new SOUTHAG in wartime; controlling operations in the Austrian and Czech border regions. Allied formations would III (Fr) Corps (a) also possibly have been assigned – most likely the West German II (Ge) Corps, which conducted a major exercise in Bavaria under command of 1st French Army in 1987. ARMY ASSETS (c) FAR was formed in 1984 as a corps-sized formation formed BG CWFR-09 from the French Army’s most mobile formations, many of them Forces Françaises à Berlin seaborne, airborne or air-mobile. -

The French White Paper on Defence and National Security (2008) 3

FRENCH DEFENCE 2009 Texts and exercises by Philippe Rostaing : 1. French Defence Organization 2. French Defence Policy : the French White Paper on Defence and National Security (2008) 3. The French Army 4. The French Air Force 5. The French Navy 6. The French Gendarmerie 7. Intelligence and the French Intelligence Community Update : March 2009 1 1. French Defence Organization Read this text carefully. You will then be able to do the following exercises : President of the French Republic Prime Minister Defence Minister Armed Forces Chief of Staff Army Chief Air Force Navy Chief Gendarmerie of Staff Chief of of Staff Director- Staff General 1. The Constitution of October 4th,1958, gives the President of the French Republic the position of Commander-in-Chief of the Armed Forces (Article 15). In his capacity as guarantor of national independence, territorial integrity and treaty compliance (Article 5), he alone may decide to commit nuclear forces. Within specific councils under his authority (the Council of Ministers, the Defence Council), the President defines national defence policies and makes decisions in defence matters. He is responsible for appointing senior civilian and military officials (Article 13). 2. The French government determines and executes national policies and thus may use armed force (Article 20). The Prime Minister has responsibility for national defence. He implements the decisions made by the President and is supported by the General Secretariat for National Defence (SGDN) in charge of interdepartmental defence coordination. 3. The Defence Minister has authority over the Ministry of Defence and executes military defence policies. He reports directly to the Prime Minister. -

An Ambiguous Partnership: Great Britain and the Free French Navy, 1940-19421

An Ambiguous Partnership: Great Britain and the Free French Navy, 1940-19421 Hugues Canuel On se souvient aujourd’hui des forces de la France libre en raison de faits d’armes tels que leur courageuse résistance à Bir Hakeim en 1942 et la participation du général Leclerc à la libération de Paris en 1944. Par contre, la contribution antérieure de la marine de la France libre est moins bien connue : elle a donné à de Gaulle, dont l’espoir était alors bien mince, les moyens de mobiliser des appuis politiques au sein de l’empire colonial français et d’apporter une contribution militaire précoce à la cause des Alliés. Cette capacité s’est développée à la suite de l’appui modeste mais tout de même essentiel du Royaume-Uni, un allié qui se méfiait de fournir les ressources absolument nécessaires à une flotte qu’il ne contrôlait pas complètement mais dont les actions pourraient aider la Grande- Bretagne qui se trouvait alors presque seule contre les puissances de l’Axe. Friday 27 November 1942 marked the nadir of French sea power in the twentieth century. Forewarned that German troops arrayed around the Mediterranean base of Toulon were intent on seizing the fleet at dawn, Admiral Jean de Laborde – Commander of the Force de Haute Mer, the High Seas Force – and the local Maritime Prefect, Vice Admiral André Marquis, ordered the immediate scuttling of all ships and submarines at their berths. Some 248,800 tons of capital ships, escorts, auxiliaries and submarines was scuttled as the Wehrmacht closed in on the dockyard.2 The French “Vichy navy” virtually ceased to exist that day. -

La Guyane Un Territoire Riche D’Enjeux Et D’Opportunités Pour La Marine Publicité Éditorial De La Guyane À L’Océan Indien : Des Marins Tout Autour Du Globe

www.colsbleus.fr LE MAGAZINE DE LA MARINE NATIONALE N° 3081 — AOÛT / SEPTEMBRE 2019 RENCONTRE AMIRAL DENIS BÉRAUD PAGE 31 VDU MISSION JEANNE D’ARC 2019 PAGE 34 HISTOIRE OPÉRATION TRIDENT PAGE 46 La Guyane Un territoire riche d’enjeux et d’opportunités pour la Marine Publicité Éditorial De la Guyane à l’océan Indien : des marins tout autour du globe our ce premier éditorial, je gendarmerie maritime pour lutter notamment vous invite en Guyane dont contre la pêche illégale, an de préserver l’actualité est marquée par la l’exploitation durable des ressources halieutiques mort accidentelle de trois de de la zone économique exclusive. Les unités de nos camarades de l’armée de la Marine sont récentes et illustrent la priorité Terre dans l’opération Harpie accordée à ce vaste espace maritime s’étendant de lutte contre l’orpaillage illégal. jusqu’à 350 nautiques des côtes guyanaises, Mes pensées vont vers leurs aux limites du plateau continental sur lequel la © J. RAPPIN/MN familles, leurs frères d’armes ainsi qu’aux blessés. France possède un droit exclusif d’exploitation. Capitaine de vaisseau PAu cœur de la forêt primaire d’Amazonie, la plus De l’autre côté du globe, la période estivale a Éric Lavault, directeur riche du monde par sa biodiversité, on trouve la été marquée par le retour du Charles de Gaulle de la publication plus longue frontière terrestre française, partagée et de son escorte européenne1 le 7 juillet. Parti avec le Brésil, le long du euve Oyapock. Son alter le 5 mars, le groupe aéronaval a apporté son ego, le euve Maroni, marque la frontière avec soutien à l’opération Chammal, puis a opéré en l’autre partenaire régional, le Surinam. -

Bulletin De L'association De Géographes Français, 94-1

Bulletin de l’association de géographes français Géographies 94-1 | 2017 L’émergence de l’Inde Dynamiques métropolitaines, ouverture maritime Emerging India: Metropolitan Dynamics, Maritime Opening Philippe Cadène et Brigitte Dumortier (dir.) Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/bagf/275 DOI : 10.4000/bagf.275 ISSN : 2275-5195 Éditeur Association AGF Édition imprimée Date de publication : 28 février 2017 ISSN : 0004-5322 Référence électronique Philippe Cadène et Brigitte Dumortier (dir.), Bulletin de l’association de géographes français, 94-1 | 2017, « L’émergence de l’Inde » [En ligne], mis en ligne le 28 février 2018, consulté le 09 octobre 2020. URL : http://journals.openedition.org/bagf/275 ; DOI : https://doi.org/10.4000/bagf.275 Ce document a été généré automatiquement le 9 octobre 2020. Bulletin de l’association de géographes français 1 SOMMAIRE L’émergence de l’Inde : dynamiques métropolitaines, ouverture maritime Philippe Cadène Dynamiques Publiques et Privées autour des Smart Cities en Inde Isabelle Milbert Un défi majeur des villes indiennes : l’accès à un logement convenable Véronique Dupont La construction d’une vaste région économique au nord-ouest de l’Inde Le corridor de développement Delhi-Mumbai Philippe Cadène Le rôle des transports collectifs dans l’aménagement des régions métropolitaines Le « Transit Oriented Development » et la construction du métro de Delhi Bérénice Bon Classes moyennes et construction d’une modernité indienne Le cas des « shopping malls » à Delhi Yves-Marie Rault Les réfugiés -

BULLETIN N°02 En Date Du 15 Janvier 2018

UNION DES OFFICIERS DE RESERVE DE l’OCÉAN INDIEN BP 60669 — 97473 SAINT-DENIS CEDEX (Membre de l’Entente Patriotique de la Réunion : http://www.epr974.re/) Union Nationale des Officiers de Réserve Fondée en 1922/Déclarée d’utilité publique par décret du 24 février 1967 Siège social : 12 rue Marie Laurencin 75012 Paris http://www.unor-reserves.fr/ BULLETIN N°02 en date du 15 janvier 2018 Je ne juge pas… je livre, sommairement triés et compilés, les médias tels qu’ils sont… à chacun de faire son opinion, les articles n’engagent que leurs auteurs. Planification des Thèmes & Sujets 1 – Lois & Décrets d) - Gendarmerie Nationale 2 – Nécrologies & Mémoires e) - Service de Santé 3 – Décorations & Commémorations f) – Renseignement 4 – Autorités, Etats-Majors g) - Cybersécurité 5 – Chroniques & Libres propos h) – Forces Prépositionnées 6 – Actualités internationales i) - Réserves 7 – OPEX j) – D.G.A. 8 – MISSINT/OPINT 11 – France : Armements & Industries 9 – Défense de par le Monde 12 – Le Monde : Modernisations & Equipements 10 – Nos Forces Armées 13 – Rubriques divers (Conférences, Sports, etc) a) – Armée de Terre 14 – Livres & Publications b) – Marine Nationale 15 – Société c) – Armée de l’Air 16 – Vie de l’UOROI Le mot du président de l’UOROI Chers amis Le colonel ® Dominique BERTRAND Président de l’UOROI Adresse courriel du COL ® Dominique BERTRAND : [email protected] GSM : 06 92 05 11 47 1 – Lois et décrets MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Arrêté du 9 janvier 2018 fixant le contingent numérique pour l'accès des généraux de division de la gendarmerie -

Découvrez Le Dossier Commandos Marine Réalisé Par L'asaf

AVANT-PROPOS « Ce que je demande, je le fais » 1 Pour son septième numéro hors-série depuis 2012, l’ASAF a choisi de mieux faire connaître les 100 années d’existence du parachutisme militaire français. Elle le fait d’autant plus que 2018 est l’année du choix par les élèves-officiers des Écoles de Saint- Cyr Coëtquidan des généraux Fourcade et Le Boudec comme parrains de promotions. C’est aussi le 70 e anniversaire de la décision de prendre saint Michel comme saint patron des paras. Elle fait enfin ce choix car les parachutistes sont présents aujourd’hui dans les trois armées (Terre, Marine et Air), dans les organismes interarmées (COS, DRM, SSA,…), ainsi que dans la Gendarme - rie et dans d’autres organismes tels que la DGSE. Ce numéro explique comment on est passé du parachute comme moyen de secours pour les aé - rostiers et pilotes de la Grande Guerre, au parachute manœuvrable dans les régiments et à l’aile destinée aux unités de commandos engagées discrètement loin derrière les lignes ennemies pour y mener des opérations spéciales. Mais quelles que soient les modalités de mise en place, - aérolargage, posé d’assaut ou hélipor - tage -, ce sont les conditions d’engagement au sol de ces soldats du ciel, souvent isolés, équipés de moyens légers, qui vont conduire ces unités à développer des qualités de cohésion, de rusti - cité, d’endurance, d’adaptation et d’innovation. Si la condition physique est vitale, l’audace et la recherche de la surprise sont essentielles pour compenser leur infériorité numérique. Dans ce type d’engagement, la place et le rayonnement du chef sont déterminants. -

Arinternational SPECIAL FORCES and SWAT / CT UNITS

arINTERNATIONAL SPECIAL FORCES And SWAT / CT UNITS ABU DHABI Emirate of Abu Dhabi Police Special Unit ========================================================================================== ALBANIA Minster of defence Naval Commandos Commando Brigade - Comando Regiment, Zall Herr - 4 x Commando Battalions - Special Operations Battalion, Farke - Commando Troop School Ministry of Interior Reparti i Eleminimit dhe Neutralizimit te Elementit te Armatosur (RENEA) Unit 88 Reparti i Operacioneve Speciale (ROS), Durres Unit 77 (CT) Shqiponjat (police) "The Eagles" /Forzat e Nderhyrjes se Shpejte (FNSH) - There are 12 FNSH groups throughout Albania . - Albania is divided into 14 districts called prefectures. There is one FNSH group assigned to 11 of these prefectures Garda Kombetare - National Guards ========================================================================================== ALGERIA Ministry of National Defence Units of the Gendarmerie National Special Intervention Detachment (DSI) / Assault & Rapid Intervention unit Special Brigade Garde Republicaine - Republican Guard (presidential escort honour guard & VIP) Units of the DRS (Research & Security Directorate) (internal security, counter- intelligence) Special Unit of the Service Action GIS, Groupe d’Intervention Sppeciale (Special Intervention Group), Blida Army Units - Saaykaa (Commando & CT), Boughar, Medea Wilaya - One Special Forces/Airborne Divisional HQ - 4 x Airborne Regiments - 18th Elite Para-Commando Regiment ('The Ninjas') - The Special Assault /Airborne/Recon Troops -

Le Colonel Rosier Et Le Génocide Des Tutsi

Le colonel Jacques Rosier et le génocide des Tutsi Jacques Morel 2 avril 2013, v1.8 Jacques Rosier est officier des troupes de marine. 1 Comme Didier Tauzin, il a participé à l’opération Barracuda, qui a destitué l’empereur Bokassa en septembre 1979. 2 Ce sont donc des experts en politique africaine ! Chef de corps du 1er RPIMA de 1990 à 1992, le colonel Rosier, forme un groupement de commandos de recherche et d’action dans la profondeur (CRAP) qui intervient en Irak en 1991. 3 Trois membres de ces commandos du 13e RDP se font d’ailleurs « cravater ». 4 En 1993, il est fait officier de la Légion d’Honneur. Il est « blessé et cité ». 5 En 1994, il est chef « opérations » de l’état-major du COS à Taverny. Le 14 novembre 1996, il est nommé général de brigade, 6 général de division le 21 décembre 2000. 7 Le 1er juillet 1997, il est nommé commandant du groupement spécial auto- nome. 8 Ce groupement spécial autonome (GSA) est constitué des forces spé- ciales de l’armée de terre, dont le 1er RPIMa. Le 1er juillet 1999, il est nommé adjoint au général commandant l’état-major de force no 1. 9 1 Commandant de l’opération Noroît Chef de corps du 1er RPIMa, il participe du 11 au 16 juin 1992, en tant que « technicien », à une mission d’évaluation dirigée par le colonel Delort assisté 1. Certains journalistes écrivent Rozier. 2. J.-C. Lafourcade [8, p. 69] ; D. Tauzin, [16, pp. 51, 109]. 3. http://www.rpima1.terre.defense.gouv.fr/decouverte/historique/quiose/index. -

E57jm-Cols Bleus.Pdf

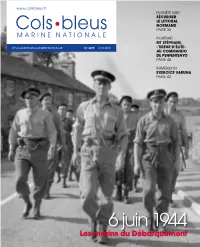

www.colsbleus.fr PLANÈTE MER SÉCURISER LE LITTORAL NORMAND PAGE 30 PORTRAIT MT STÉPHANE, LE MAGAZINE DE LA MARINE NATIONALE N° 3079 — JUIN 2019 « TIREUR D’ÉLITE » AU COMMANDO DE PENFENTENYO PAGE 40 IMMERSION EXERCICE VARUNA PAGE 42 6 juin 1944 Les marins du Débarquement Publicité Éditorial Des pionniers aux héritiers a mort au combat, très récente, Léon Gautier (96 ans) et Jean Morel (96 ans). de deux de nos frères Vous retrouverez leurs témoignages dans le « Passion d’armes, les premiers maîtres Marine » de ce mois-ci. Ce qu’ils nous enseignent, Cédric de Pierrepont et Alain l’héritage qu’ils nous lèguent, nous le portons Bertoncello, est un rappel éloquent tous, nous, marins, dans notre ADN. de l’engagement et du don de soi Soixante-quinze ans après cette date du « D-Day », auxquels nous devons tous être prêts. la Marine nationale porte encore haut aujourd’hui Ce don de soi, cet engagement pour les valeurs que ces « Français du Jour J » © F. LUCAS/MN© F. la Patrie jusqu’au sacrifice suprême, les marins ont su incarner : issus de milieux et d’origines Contre-Amiral Christophe Lucas, Lde 1944 y étaient prêts. C’était le cas, bien sûr, pour variées, d’âges différents, ils ont su s’unir malgré commandant les hommes du 1er Bataillon de Fusiliers Marins toutes leurs différences, pour défendre une seule de la Force maritime er des fusiliers marins Commandos (1 BFMC), qui, sous les ordres du et même cause : la libération de la France. et commandos capitaine de corvette Philippe Kieffer, débarquèrent Ainsi, cette devise des commandos britanniques, et commandant de la Marine, à Lorient. -

Insignes Dans La Mn

MINISTÈRE DES ARMÉES Paris, le N° /ARM/EMM/ASC/NP ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE Pôle soutiens et finances Bureau « administration et soutien commun » INSTRUCTION relative aux insignes du personnel militaire de la marine, de la gendarmerie maritime et des ayants droit RÉFÉRENCES : a) instruction n°1 (n° 1940/ARM/EMM/ASC/NP) du 22 novembre 2018 (en cours d’insertion) ; b) instruction n° 161/DEF/EMM/ASC du 13 mars 2017 (BOC n° 23 du 1er juin 2017, texte 2 ; BOEM 112.8, 451-1.1). P. JOINTES : dix annexes. T. ABROGÉS : a) instruction n° 132/DEF/EMM/CPM du 22 août 2012 relative à l'insigne métallique des forces de surface (BOC n° 46 du 29 octobre 2012, texte 11 ; BOEM 451.1) ; b) circulaire n° 187/DEF/DPMM/EG du 30 septembre 1993 relative au port et insignes de béret des fusiliers marins (BOC, p.5318 ; BOEM 451.1) ; c) circulaire n° 363/DEF/EMM/RH/CPM du 23 juin 2006, modifiée, relative aux insignes du personnel des équipages de la flotte titulaire d’un brevet de spécialité du service général (BOC n° 25 du 28 novembre 2006, texte 13 ; BOEM 451.1) ; d) circulaire n° 364/DEF/EMM/RH/CPM du 23 juin 2006, modifiée, relative à la description des insignes spéciaux de l’aéronautique navale (BOC n° 25 du 28 novembre 2006, texte 12 ; BOEM 451.1) ; e) circulaire n° 365/DEF/EMM/RH/CPM du 23 juin 2006, modifiée, relative aux insignes de certificats et mentions du personnel de la marine (BOC n° 30 du 30 novembre 2007, texte 19 ; BOEM 451.1) ; f) circulaire n° 366/DEF/EMM/RH/CPM du 23 juin 2006, modifiée, relative à la description des insignes attribués au personnel des sous-marins (BOC n° 24 du 18 octobre 2006, texte 15 ; BOEM 451.1) ; g) circulaire n° 0-1069-2016/DEF/EMM/ASC du 17 juin 2016 relative à l’insigne métallique du personnel de la filière « renseignement » de la marine (n.i.bo).