Comune Di Grosseto Località: San Carlo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

“Grosseto Partecipa” 1° Incontri

DATE, ORARI E LUOGHI DEGLI INCONTRI “GROSSETO PARTECIPA” 1° INCONTRI: PRESENTAZIONE PERCORSO E PRIMA SESSIONE WORLD CAFé lunedì 29 giugno ore 15:00 - 17:00 Marina di Grosseto e Principina a Mare, presso la Sala Pro Loco, via Piave 2, Marina di Grosseto lunedì 29 giugno ore 20:00 - 22:00 Alberese e Rispescia presso l’ex cinema Alberese, Zona Via del Combattente – Via del Fante, Alberese martedì 30 giugno ore 18:00 - 20:00 Gorarella e Barbanella, presso l’ex sala circoscrizionale di Barbanella, via Gozzi 22, angolo via De Amicis, Grosseto. lunedì 6 luglio ore 17:00 - 19:00, Pace – Centro, presso l’ex sala circoscrizionale Pace, via Unione Sovietica 44/A, Grosseto martedì 7 luglio ore 17:00 - 19:00 Istia d'Ombrone, Roselle, Batignano, presso la sede Pro Loco delle vecchie Terme Leopoldine di Roselle, in via Batignanese 1, Grosseto. martedì 7 luglio ore 21:00 - 23:00 Braccagni – Montepescali, presso Centro di promozione sociale "Gli Anta", Via dei Garibaldini 42, Braccagni 2° INCONTRI: ELABORAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVERNI Lunedì 14 settembre, 15:00-17:00 Marina di Grosseto e Principina a Mare, presso la Sala Pro Loco, Via Piave 2, Marina di Grosseto Lunedì 14 settembre, 20:00-22:00 Alberese e Rispescia presso l’Ex cinema di Alberese – Zona Via del Combattente – Via del Fante, Alberese Martedì 15 settembre, 18:00-20:00 Gorarella e Barbanella presso l’ex sala circoscrizionale di Barbanella, via Gozzi 22, angolo via De Amicis, Grosseto. Lunedì 28 settembre, 17:00-19:00 Pace – Centro, presso l’ex sala circoscrizionale Pace, via Unione Sovietica 44/A, Grosseto Martedì 29 settembre, 17:00-19:00 Istia d'Ombrone, Roselle, Batignano presso la sede Pro Loco delle vecchie Terme Leopoldine di Roselle, in via Batignanese 1, Grosseto. -

Introduction

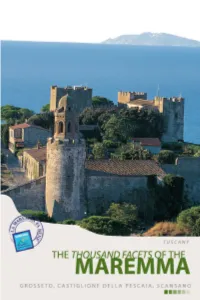

TUSCANY MAREMMA GROSSETO, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, SCANSANO GROSSETO, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, SCANSANO INTRODUCTION cansano, Grosseto, Castiglione della Pescaia: a fresco of hills, planted fields, towns and citadels, sea and beaches, becoming a glowing mosaic embellished by timeless architecture. Here you find one of the most beautiful, warm and Ssincere expressions of the spell cast by the magical Maremma. Qualities lost elsewhere have been carefully nurtured here. The inland is prosperous with naturally fertile farmland that yields high quality, genuine produce. The plain offers GROSSETO, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, SCANSANO THE THOUSAND FACETS OF THE MAREMMA wetlands, rare types of fauna and uncontaminated flora. The sea bathes a coast where flowered beaches, sandy dunes, pine groves and brackish marshes alternate and open into coves with charming tourist ports and modern, well-equipped beaches. What strikes you and may well tie you to this place long after your visit, is the life style you may enjoy the sea, a trip into the Etruscan past, better represented here than anywhere else, then a visit to the villages and towns where the atmosphere and art of the Middle Ages remains firmly embedded. GROSSETO, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, SCANSANO THE THOUSAND FACETS OF THE MAREMMA GROSSETO his beautiful and noble city is the vital centre of the Maremma. Grosseto lies in a green plain traced by the flow of the Ombrone and its origins go back to the powerful Etruscan and Roman city of Roselle. Walking among the military, civil Tand religious monuments, you are able to cover twelve centuries of history and envision each of the periods and rulers as they are unveiled, layer by layer, before you. -

Meeting N° / Full Document Title

Resolution CM/ResDip(2008)1 on the revised regulations for the Euroean Diploma for Protected Areas (Adopted by the Committee of Ministers on 20 February 2008 at the 1018th meeting of the Ministers’ Deputies)1 Appendix 5: Model plan for annual reports Annual report for the year 2018 Annual reports should describe the changes that have taken place since the previous year in dynamic terms of management and function and not be limited to basic data. Any new text or map introducing a change in the situation of the area should be attached to the annual report. State: Italy Name of the area: Parco Regionale della Maremma Year and number of years since the award or renewal of the Euroean Diploma for Protected Areas: 7 years from renewal, in 2011. Central authority concerned: Name: Ente Parco Regionale della Maremma Address: via del Bersagliere 7/9, Alberese, 58100 Grosseto Tel: +39 0564 393211 Fax: +39 0564 407292 e-mail: [email protected] www: www.parco-maremma.it Authority responsible for its management: Name: dott.sa Lucia Venturi Address: via del Bersagliere 7/9, Alberese, 58100 Grosseto Tel: +39 0564 393211 Fax: +39 0564 407292 e-mail: [email protected] www: www.parco-maremma.it 1 As amended by Resolution CM/ResDip(2014)2 on 2 July 2014 at the 1204th meeting of the Ministers' Deputies. Internet : http://www.coe.int/cm 2 1. Conditions: List here all conditions which were attached to the award or the renewal of the European Diploma. Explain either how the conditions have been totally complied with or detail the progress in complying with the conditions. -

Norme Modificate

COMUNE DI GROSSETO SETTORE GESTIONE TERRITORIO Servizio Pianificazione Urbanistica NORME MODIFICATE VARIANTE NORMATIVA AL PIANO STRUTTURALE ai sensi dell'art. 32 della LRT 65/2014 ADOZIONE PROGETTISTI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA Arch.Marco De Bianchi Dott.ssa Marta Baici RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ASPETTI DELLA VALUTAZIONE Dott.ssa Elisabetta Frati Arch. Elena Fredianelli DIRIGENTE GARANTE DELLA COMUNICAZIONE Arch. Marco De Bianchi Spartaco Betti Novembre 2015 Indice TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ......................................................................................................... 5 ART. 1 - FINALITÀ, CONTENUTI E AMBITO DI APPLICAZIONE ................................................................................ 5 ART. 2 - QUADRO CONOSCITIVO E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE ............... 6 ART. 3 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE ........................................................................... 7 ART. 4 - EFFICACIA DEL PIANO STRUTTURALE E NORME DI SALVAGUARDIA ..................................................... 11 ART. 5 - ELABORATI DEL PIANO STRUTTURALE ................................................................................................. 18 TITOLO II – CONDIZIONI E LIMITAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DELLE UTILIZZAZIONI DERIVANTI DALLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA ED IDRAULICA E DALLE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE ....................................................... 30 ART. 6 - DISCIPLINA DEGLI ASSETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI -

Creativech D4.2 Local-Showcases Report

[Local CreativeCH showcases – mobilization and implementation 2] The CreativeCH project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [ LOCAL CREATIVE-CH SHOWCASES – MOBILIZATION & IMPLEMENTATION 2 ] FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-1 Grant Agreement No. 289076 Page| 2 CreativeCH Creative Cooperation in Cultural Heritage Theme SiS.2011.1.3.4-1: Clusters of cities of scientific culture for innovation. Local CreativeCH showcases – mobilization and implementation 2 Deliverable number: D4.2 Dissemination level: Public Delivery date: 31 August 2013 Status: Final Deliverable Authors: Gisela Gonzalo (mNACTEC) Carme Prats (mNACTEC) Guntram Geser (SRFG) Andreas Strasser (SRFG) Sorin Hermon (UVT) Ion Imbrescu (UVT) Franco Niccolucci (PIN) Stephanie Williams (PIN) Sara Trindade (UoC) www.creative-heritage.eu | MFG | mNACTEC | PIN | SRFG | UoC | UVT [ LOCAL CREATIVE-CH SHOWCASES – MOBILIZATION & IMPLEMENTATION 2 ] DELIVERABLE / DOCUMENT INFORMATION: Deliverable nr. / title: D4.2 Local CreativeCH showcases – mobilization and Page| 3 implementation 2 Document title: CreativeCH_D4.2_Local-Showcases_2_final _30082013.pdf Author(s): Gisela Gonzalo (mNACTEC), Carme Prats (mNACTEC), Guntram Geser (SRFG), Andreas Strasser (SRFG), Sorin Hermon (UVT), Ion Imbrescu (UVT), Franco Niccolucci (PIN), Stephanie Williams (PIN), Sara Trindade (UoC) Dissemination level / Public distribution DOCUMENT REVISION HISTORY: Version / Date: Changes / approval: Author / approved by: v0.1 / 23.07.2013 First draft of structure and content G. Gonzalo (mNACTEC) v0.2 / 03.08.2013 Detailed drafts of different sections G. Geser (SRFG) v0.3 / 09.08.2013 Chapter Training & Working with Students S. Trindade (UoC) Full documentation of the implementation of v0.4 / 22.08.2013 Authors of all partners the four showcases G. -

Maremma Grossetana

piano paesaggistico scheda d’ambito logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito ambito 18 maremma grossetana Comuni di: Campagnatico (GR), Castiglione della Pescaia (GR), Cinigliano (GR), Civitella Paganico (GR), Grosseto (GR), Magliano in Toscana (GR), Scansano (GR). profilo dell’ambito 1. descrizione interpretativa 2. invarianti strutturali 3. interpretazione di sintesi 4. disciplina d’uso 5. informazioni relative al piano piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito maremma grossetana Civitella Marittima Vetulonia Scansano Paganico Buriano Magliano Tirli Grosseto Alberese Castiglion della Pescaia Puntala Profilo dell’ambito 1 p. 3 maremma grossetana Profilo dell’ambito p. 4 piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito maremma grossetana L’ambito Maremma grossetana si contraddistingue per un mosaico articolato di paesaggi generato dalla compresenza di ambienti di collina, di pianura e costieri. Ri- lievi di formazione geologica più antica (termine meridionale della Dorsale Medio-Toscana, Colline di Montepescali-Batignano, Monti dell’Uccellina) - dalla morfologia aspra e dominati da formazioni boschive (cerrete, leccete, macchia mediterranea, sugherete), rilievi più addolciti (nella restante parte collinare dell’ambito) - in cui il bosco si contrae a vantaggio di coltivi e pascoli, caratterizzano l’ampia compagine collinare. Il sistema insediativo della collina si struttura lungo la Valle del fiume Ombrone (borghi fortificati medievali, lo- calizzati in posizione strategica - sulla sommità o a mezza costa - e sviluppati lungo i percorsi collinari) e sulle Colline dell’Albegna (nuclei compatti medievali - rocche, edifici religiosi, castelli e borghi - arroccati sulle sommità dei versanti e lungo la viabilità di crinale). Qui i nuclei, spesso di impianto medievale - collocati in posizione dominante, dalla morfologia compatta, non di rado murati (Pereta, Magliano, Montiano, Pari, Casale di Pari, Cinigiano, Civitella Marittima, Sasso d’Ombrone, Campagnatico, Batignano), hanno visto salvaguardati i rapporti originari con l’intorno coltivato. -

Toscana Urlaub 2017

Toscana Urlaub 2017 Hier steckt Ihr Urlaub drin! URLAUB MIT IHREM HAUSTIER, BEI UNS KEIN PROBLEM!!! Toscana erleben - Urlaub für die Sinne DIE MIT ZYPRESSEN, PINIEN UND SONNENBLUMEN BEWACHSENEN HÜGELLANDSCHAFTEN SIND EINZIGARTIG. STÄDTE, WIE PISA, FLORENZ, SIENA UND LUCCA SIND WELT BE RÜHMT UND BIETEN KUNSTSCHÄTZE, DIE ZUM WELTKULTUR ERBE GEZÄHLT WERDEN. GESCHICHTE AUF SCHRITT UND TRITT, THERMAL-FREI BÄDER MITTEN IN DER NATUR, ÜBERALL DIESES MEDITERRA- NE FLAIR... UND DAS MEER IST MEIST NICHT WEIT. FREUEN SIE SICH AUF DIE KÖSTLICHEN SPEZIALITÄTEN UND DIE EDLEN TROPFEN – DIE TOSCANISCHE KÜCHE IST BE RÜHMT. DIE NÄHE ZUR NATUR SPIEGELT SICH AUCH IN DEN FREI ZEITMÖGLICH KEITEN WIEDER: WANDER- UND RAD TOUR EN, REITEN, TEILNAHME AN DER WEIN- UND OLIVEN ERNTE ODER PILZE- UND TRÜFFELSAMMELN. CHARAKTERISTISCH FÜR DAS LANDESINNERE SIND DIE HISTORISCHEN LAND GÜTER, ALTEN MÜHLEN, TRADITIONSREI- CHEN WEIN GÜTER, IDYLLISCHEN LANDHÄUSER UND STILVOLLEN VILLEN, DIE, LIEBEVOLL RESTAURIERT UND ORIGI- NELL EINGERICHTET WURDEN, HEUTE AN FERIENGÄSTE VERMIETET WERDEN. So erfahren Sie die Toscana hautnah. 2 LIEBE GÄSTE, LIEBE TOSCANAFREUNDE, der Inhalt dieses Katalogs gibt den Stand vom November 2016 mit den Preisen für die Saison 2017 wieder. Wir senden Ihnen auf Wunsch gerne auch Fotos zu den einzelnen Ferien do mizilen. Zusammen mit Freunden vermittle ich eine große Aus wahl an Ferienhäusern und Wohnungen, bei deren Aus wahl wir besonderen Wert darauf ge legt haben, für alle „Geschmacks rich tungen“ und Bedürfnisse etwas anzubieten. Ich bin mir sicher, dass auch für Sie etwas dabei sein wird. „Meine“ Feriendomizile kenne ich bis auf wenige Aus nah men alle persönlich. Fast jedes Haus habe ich schon mindestens einmal besichtigt. -

Regolamento Comunale

Città di Grosseto - Settore Ambiente e LL.PP. Servizio Ambiente REGOLAMENTO COMUNALE per la disciplina delle attività rumorose Approvato con D.C.C. n. xx del xx/xx/2020 (entrato in vigore il xx/xx/2020) Servizio Ambiente – Ufficio Attività rumorose Maggio 2020 1 Indice generale TITOLO I - NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE..........................................................................4 Art. 1 – Campo di applicazione................................................................................................4 Capo 1 – CLASSI ACUSTICHE..............................................................................................4 Art. 2 – Piano Comunale di Classificazione Acustica ..............................................................4 Art. 3 – Valore limite delle sorgenti sonore...............................................................................5 Art. 4 – Ricettori sensibili.........................................................................................................6 Art. 5 – Nidi domiciliari............................................................................................................7 Capo 2 – SORGENTI SONORE...............................................................................................7 Art. 6 – Definizioni....................................................................................................................7 Art. 7 – Piani di Risanamento Acustico.....................................................................................8 -

Esercizi Consigliati NUOVO SITO

Esercizi consigliati e Marchio Parco Marchio Nome Riferimenti Eccellenza ambientale Parco Strada provinciale 59 n.51, Alberese Tel./Fax. +39 0564 407162 Eccellenza Marchio Agro La Fata Cell. +39 349 8867208 Email: [email protected] ambientale e Servizi URL:www.agriturismolafata.it Posti letto: 19 Via del Molinaccio n. 2 58010 Alberese (GR) Eccellenza Marchio Agro Le Frasche Cell. +39 320 8052736 Email: [email protected] ambientale e Servizi URL: www.lefrasche.it Posti letto: 24 Strada Antica Dogana, 44 - Alberese (GR) Tel./Fax. +39 0564 405361 Eccellenza Marchio Le due Ruote Cell. +39 339 2888822 Email: [email protected] ambientale Servizi URL: www.agriturismoledueruote.it Posti letto: 36 Via del Sorbino, 54 - Alberese Tel./Fax. +39 0564 407106 Eccellenza Al Vermigliano Cell. +39 340 4964851 Email: [email protected] ambientale URL: www.agriturismoalvermigliano.it Posti letto: 12 Via Fattoria Vecchia, 1028 - Rispescia (GR) Tel./Fax. +39 0564 405373 Affittacamere Eccellenza Cell. +39 347 6913482 Fattoria Vecchia ambientale Email: [email protected] URL: www.fattoriavecchia.com Poggio Macchiese, Km 168 Ss. Aurelia Eccellenza Carpine Cell. +39 347 1843559 - 349 7374670 Email: [email protected] ambientale URL: www.carpine.eu Posti letto: 6 Agriturismo Il Melograno di Banditella Aut. n°109 Strada Banditella 1, n 26 - Alberese Il Melograno di Tel./Fax. +39 0564 405544 Eccellenza Banditella Cell. +39 338 4065702 ambientale Posti letto: 12 www.agriturismoilmelograno.ue - [email protected] Str. Provinciale n. 16, 64 - Grosseto Tel./Fax. +39 0564 405144 Eccellenza La Fattoria Cell. +39 328 8145325 Email: [email protected] ambientale URL: www.agriturismolafattoria.eu Posti letto: 10 #1 Via del Molinaccio, 10 - Alberese Tel./Fax. -

Maremma Grossetana

piano paesaggistico scheda d’ambito logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito ambito 18 maremma grossetana Comuni di: Campagnatico (GR), Castiglione della Pescaia (GR), Cinigliano (GR), Civitella Paganico (GR), Grosseto (GR), Magliano in Toscana (GR), Scansano (GR). profilo dell’ambito 1. descrizione interpretativa 2. invarianti strutturali 3. interpretazione di sintesi 4. disciplina d’uso 5. informazioni relative al piano piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito maremma grossetana Civitella Marittima Vetulonia Scansano Paganico Buriano Magliano Tirli Grosseto Alberese Castiglion della Pescaia Puntala Profilo dell’ambito 1 p. 3 maremma grossetana Profilo dell’ambito p. 4 piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito maremma grossetana L’ambito Maremma grossetana si contraddistingue per un mosaico articolato di paesaggi generato dalla compresenza di ambienti di collina, di pianura e costieri. Ri- lievi di formazione geologica più antica (termine meridionale della Dorsale Medio-Toscana, Colline di Montepescali-Batignano, Monti dell’Uccellina) - dalla morfologia aspra e dominati da formazioni boschive (cerrete, leccete, macchia mediterranea, sugherete), rilievi più addolciti (nella restante parte collinare dell’ambito) - in cui il bosco si contrae a vantaggio di coltivi e pascoli, caratterizzano l’ampia compagine collinare. Il sistema insediativo della collina si struttura lungo la Valle del fiume Ombrone (borghi fortificati medievali, lo- calizzati in posizione strategica - sulla sommità o a mezza costa - e sviluppati lungo i percorsi collinari) e sulle Colline dell’Albegna (nuclei compatti medievali - rocche, edifici religiosi, castelli e borghi - arroccati sulle sommità dei versanti e lungo la viabilità di crinale). Qui i nuclei, spesso di impianto medievale - collocati in posizione dominante, dalla morfologia compatta, non di rado murati (Pereta, Magliano, Montiano, Pari, Casale di Pari, Cinigiano, Civitella Marittima, Sasso d’Ombrone, Campagnatico, Batignano), hanno visto salvaguardati i rapporti originari con l’intorno coltivato. -

Ente Parco Regionale Della Maremma

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA Ente Parco Regionale della Maremma PIANO PER IL PARCO art. 13 Legge Regionale n. 24/1994 e succ. modif. FASE 3 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE APPROVATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO CON DELIBERA N°61 DEL 30 DICEMBRE 2008 Contratto di Incarico di Coordinatore per la Redazione del Piano del Parco Repertorio n. 97 dell’11 febbraio 2002 Prof. Arch. Lorenzo Vallerini Via C. di Belgioioso, 3 50137 Firenze Ordine Architetti Firenze N. 1400 Architettura del verde e del paesaggio / Pianificazione territoriale - adottata dal Consiglio Direttivo in data 29/10/2007 con delibera n°60 - - osservazioni controdedotte dal Consiglio Direttivo in data 07/02/2008 con delibera n°4 INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.......................................................................................................................3 ART. 1 - L AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE....................................................................................................................... 3 ART. 2 - CONTENUTO DELLA DISCIPLINA...................................................................................................................................... 3 ART. 3 - EFFICACIA DELLA DISCIPLINA......................................................................................................................................... 9 ART. 4 - SOGGETTI E LIVELLI DI COMPETENZA.............................................................................................................................10 ART. 5 - MODALITÀ DI -

Maggio in Maremma

Eventi Maggio Maggio in Maremma, eventi ed appuntamenti del mese di maggio: balestro del girifalco, raduni dei maggerini, merca del bestiame, feste di primavera, sagre, sport, appuntamenti con i butteri, escursioni, festival, feste tradizionali. Saturnia Pietro Aldi e la Sala del Risorgimento a Siena – Mostra Fino al 15 ottobre 2019 presso il Polo Culturale Pietro Aldi in Piazza Vittorio Veneto mostra dedicata all'opera più celebre e impegnativa realizzata da Pietro Aldi, ossia i due grandi dipinti murali elaborati fra il 1885 ed il 1886 nella Sala del Risorgimento a Siena. fonte www.tuttomaremma.com Pitigliano Vista guidata - Gli Etruschi di Pitigliano 1 maggio 2019 dalle 14:30 visite guidate al Museo archeologico all’aperto Alberto Manzi, una passeggiata di circa un’ora e mezzo attraverso due necropoli e la Via Cava del Gradone, per informazioni e prenotazioni [email protected] tel. 335 6039081, approfondimenti su cosa vedere a Pitigliano www.tuttomaremma.com/pitiglianoitinerari.htm fonte www.tuttomaremma.com Alberese Sapori di Maremma con i Butteri 1 Maggio 2019 come ogni anno presso il campo sportivo di Alberese alle ore 10:00 vetrina cavallo maremmano, battesimo della sella per i bambini, e dalle 16:30 spettacolo dei Butteri; per informazioni: [email protected] fonte www.tuttomaremma.com Braccagni - Grosseto Raduno dei Maggerini 1 maggio 2019 come ogni anno da tutta la Toscana giungono vari 1 maggio 2019 come ogni anno da tutta la Toscana giungono vari cantastorie (Maggerini) nell'oliveto del campo della fiera a Braccagni, dando vita ad una originale rassegna di canti in ottava rima (di antica tradizione maremmana); il tutto è corredato dalla tradizionale merenda a base di prodotti tipici maremmani.