Montescudaio

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Val Di Cecina

piano paesaggistico scheda d’ambito logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito ambito 13 val di cecina Comuni di: Bibbona (LI), Casale Marittimo (PI), Castagneto Carducci (LI), Castellina Marittima (PI), Castelnuovo di Val di Cecina (PI), Cecina (LI), Guardistallo (PI), Montecatini Val di Cecina (PI), Montescudaio (PI), Monteverdi Marittimo (PI), Pomarance (PI), Radicondoli (SI), Ripabella (PI), Volterra (PI) profilo dell’ambito 1. descrizione interpretativa 2. invarianti strutturali 3. interpretazione di sintesi 4. disciplina d’uso 5. informazioni relative al piano piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito val di cecina Montecatini Val di Cecina Bibbona Saline Volterra Cecina Pomarance Donoratico Castelnuovo Val di Cecina Bolgheri Monteverdi marittimo Castagnateto Carducci Profilo dell’ambito 1 p. 3 val di cecina Profilo dell’ambito p. 4 piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito val di cecina Il paesaggio costiero dell’ambito Val di Cecina è caratterizzato dall’incedere regolare delle forme, dal mare alle colline. La profonda fascia di “Costa a dune e cordoni” so- stiene una testimonianza, ben conservata, delle pinete litoranee. Immediatamente alle spalle, la fascia di Depressioni retrodunali, storiche ‘Maremme’, oggi in gran parte bonificate, ma ancora ospitanti l’eccellenza del Padule di Bolgheri. L’ambiente costiero è tuttavia caratterizzato dalla considerevole espansione edilizia legata al turismo balneare che, concen- trandosi dapprima nei centri sub-costieri di Cecina e Donoratico e nelle Marine, è poi diventato un fenomeno esteso nella forma di villaggi turistici e di campeggi. I centri urbani situati in posizione collinare a ridosso della pianura costiera hanno subito crescite contenute mantenendo il loro carattere di borghi, ma hanno perso importanza rispetto ai nuovi centri sviluppatisi sulla costa. -

Elenco Nomine Supplenze PRIMO GRADO Del

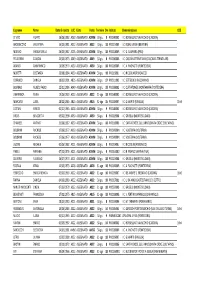

ID Cognome Nome Data di nascita CdC Esito Posto Termine Ore Istituto Denominazione COE 217 DI GENNARO DOROTEA 04/11/1978 AA25 ASSEGNATO ADMM 30-giu 18 PIIC82500X I.C. G. CARDUCCI (SANTA MARIA A MONTE) 218 CRISTAUDO CRISTINA 13/05/1982 A028 ASSEGNATO ADMM 30-giu 18 PIIC817001 I.C. L. DA VINCI (CASTELFRANCO DI SOTTO) 219 LAMORTE CLAUDIA 15/01/1988 A022 ASSEGNATO A022 31-ago 18 PIIC84100T I.C. FALCONE CASCINA (CASCINA) 220 FILIGHEDDU ROSSELLA 13/11/1984 AA25 ASSEGNATO ADMM 30-giu 18 PIIC83600A I.C. G. B. NICCOLINI (SAN GIULIANO TERME) 221 FRUCI STEFANIA 20/11/1974 A060 ASSEGNATO ADMM 30-giu 18 PIIC83600A I.C. G. B. NICCOLINI (SAN GIULIANO TERME) 222 BENUCCI ROSARIA 23/09/1958 A030 ASSEGNATO A030 31-ago 18 PIIC824004 I.C. M. TABARRINI (POMARANCE) 223 FERRUCCI MARTINA 23/11/1973 A028 ASSEGNATO ADMM 30-giu 18 PIIC811002 I.C. SETTESOLDI (VECCHIANO) 224 PROSPERINI CHIARA 25/12/1966 A060 ASSEGNATO A060 30-giu 8 PIIC824004 I.C. M. TABARRINI (POMARANCE) 225 BARTELLONI GASPARE 05/02/1964 AG56 ASSEGNATO ADMM 30-giu 9 PIIC81900L I.C. NICCOLINI (PONSACCO) 226 SABATINO FRANCESCA 30/04/1990 A022 ASSEGNATO A022 31-ago 18 PIIC810006 I.C. SANTA CROCE SULL'ARNO (SANTA CROCE SULL'ARNO) 227 MOLESTI DAVIDE 19/12/1988 A049 ASSEGNATO ADMM 30-giu 18 PIIC81300N I.C. FRA D. DA PECCIOLI (PECCIOLI) 228 PIAZZINI ANGELO 04/12/1982 A030 ASSEGNATO A030 30-giu 8 PIIC823008 I.C. GRISELLI (MONTESCUDAIO) 229 SOTGIA MICHELA 10/11/1984 A028 ASSEGNATO ADMM 30-giu 18 PIIC81300N I.C. -

Viva Xpress Logistics (Uk)

VIVA XPRESS LOGISTICS (UK) Tel : +44 1753 210 700 World Xpress Centre, Galleymead Road Fax : +44 1753 210 709 SL3 0EN Colnbrook, Berkshire E-mail : [email protected] UNITED KINGDOM Web : www.vxlnet.co.uk Selection ZONE FULL REPORT Filter : Sort : Group : Code Zone Description ZIP CODES From To Agent IT ITAOD04 IT- 3 Days (Ex LHR) Cities & Suburbs CIVITELLA CESI 01010 - 01010 CELLERE 01010 - 01010 AZIENDA ARCIONE 01010 - 01010 ARLENA DI CASTRO 01010 - 01010 FARNESE 01010 - 01010 LATERA 01010 - 01010 MONTEROMANO 01010 - 01010 ONANO 01010 - 01010 PESCIA ROMANA 01010 - 01010 PIANSANO 01010 - 01010 TESSENNANO 01010 - 01010 VEIANO 01010 - 01010 VILLA S GIOVANNI IN TUSC 01010 - 01010 MUSIGNANO 01011 - 01011 CELLENO 01020 - 01020 CHIA 01020 - 01020 CASTEL CELLESI 01020 - 01020 CASENUOVE 01020 - 01020 GRAFFIGNANO 01020 - 01020 LUBRIANO 01020 - 01020 MUGNANO 01020 - 01020 PROCENO 01020 - 01020 ROCCALVECCE 01020 - 01020 SAN MICHELE IN TEVERINA 01020 - 01020 SERMUGNANO 01020 - 01020 SIPICCIANO 01020 - 01020 TORRE ALFINA 01020 - 01020 TREVIGNANO 01020 - 01020 TREVINANO 01020 - 01020 VETRIOLO 01020 - 01020 ACQUAPENDENTE 01021 - 01021 CIVITA BAGNOREGIO 01022 - 01022 BAGNOREGIO 01022 - 01022 CASTIGLIONE IN TEVERINA 01024 - 01024 GROTTE SANTO STEFANO 01026 - 01026 MAGUGNANO 01026 - 01026 CASTEL S ELIA 01030 - 01030 CALCATA 01030 - 01030 BASSANO ROMANO 01030 - 01030 FALERIA 01030 - 01030 FABBRICA DI ROMA 01034 - 01034 COLLEMORESCO 02010 - 02010 COLLI SUL VELINO 02010 - 02010 CITTAREALE 02010 - 02010 CASTEL S ANGELO 02010 - 02010 CASTEL SANT'ANGELO 02010 -

Disciplinare Di Produzione Dei Vini a Denominazione Di Origine Controllata “Terre Di Pisa”

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “TERRE DI PISA” Approvato con DM 18.10.2011 GU 256 - 03.11.2011 (S. O. n.229) Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Modificato con DM 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Articolo 1 (Denominazione e vini) 1.1 La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” è riservata ai vini “Terre di Pisa” rosso e “Terre di Pisa” Sangiovese che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2 (Base ampelografica) 2.1 La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” Sangiovese è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: minimo 95%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%. 2.2 La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da soli o congiuntamente, minimo 70%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. 2.3 Si riportano nell’allegato 1 i vitigni complementari che possono essere utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “ Terre di Pisa” iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. -

Buona Italia

Buona Italia DAL TIRRENO ALLE COLLINE PISANE KM* * 3 >l 1151 \ \ IH PISA Ristorante isa testarda e attaccabrighe, Pisa LEnoteca I SAX (.Il 11 4X11 salace, Pisa Repubblica marinara TlìltME LAzienda Agricola Sapori fiera e tosta, Pisa famosa per il suo Mediterranei, la Pasticceria incomparabile campanile e per Artigiana Dolci e la Grassini il campanilismo indomito dei pisani. Pinoli | VICOPISANQ L'Antico PLa sua provincia è vasta e articolata: in queste Frantoio Toscano del Rio Grifone pagine scopriamo i sapori di un tratto della | M0NT0P0I.1 IN VAL ir ili M» costa, il più selvaggio e incontaminato - San LAntica Macelleria Norcinena Rossore con i maestosi pini e i loro frutti Marianelli e l'Osteria del Norcino (i pinoli) - facendo poi un lungo giro all'interno | CAPANNO!.! Le chiocciole nei dintorni del Serchio e sulle Colline Pisane. di ArcenniTuscany | P1ÌCCIOI.I Sapori toscani classici e anche qualche La Pasticceria Ferretti-Ristorante | scoperta autoctona come l'ottima torta TERRICCIOLA Il Podere co' bischeri, un dolce tradizionale La Chiesa e l'agriturismo preparato con cioccolata, riso, uvette, canditi, Fattoria Fibbiano | LAKI cacao, arancia e molto altro. E poi c'è Il Pastificio Artigiano anche il tesoro, un po' troppo trascurato, Tradizionale Famiglia Martelli dei pinoli. Non mancano i grandi vini | i IM.I 11 II Caseificio Busti e i salumi lavorati come si faceva secoli fa. e il Ristorante II Rifocillo Il mare, neppure a dirlo, dà il suo contributo | CENAI A La Tenuta Agricola di pregio in tavola, con ricchi menu golosi Torre a Cenaia e il Birrificio J63 e pesce in quantità, spaziando dagli astici alle seppie, dalle sogliole ai moscardini. -

DOC Terre Di Pisa

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “TERRE DI PISA” Approvato con DM 18.10.2011 GU 256 - 03.11.2011 (S. O. n.229) Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Articolo 1 (Denominazione) 1. La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” è riservata ai vini “Terre di Pisa” rosso e “Terre di Pisa” Sangiovese che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2 (Base ampelografica) 1. La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” Sangiovese è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: minimo 95%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%. 2. La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da soli o congiuntamente, minimo 70%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Si riportano nell’allegato 1 i vitigni complementari che possono essere utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “ Terre di Pisa” iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. -

Città Murate, Castelli, Borghi E Torri Della Toscana

Città murate, castelli, borghi e torri della Toscana Bibliografia Febbraio 2020 Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo Introduzione In occasione del convegno “Toscana a MuraAperte”, la biblioteca propone una raccolta di libri sulle mura storiche, le torri, i castelli e le fortificazioni presenti sul territorio regionale. A una breve lista di libri sulle città murate e la Toscana in generale seguiranno le pubblicazioni suddivise per provincia. I volumi sono presentati in ordine alfabetico. I libri proposti in questa bibliografia, come quelli presenti nel catalogo della biblioteca, possono essere presi in prestito direttamente presso la sede della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo oppure presso le biblioteche che fanno servizio di prestito interbibliotecario. Così come copie cartacee e digitali di articoli qui citati possono essere richieste presso biblioteche che effettuano il servizio di document delivery (servizio di fornitura documenti). Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo Piazza dell'Unità italiana, 1 50123 Firenze tel. 055 238 7799/7017 [email protected] www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca orario di apertura: lunedì-giovedì 9-17, venerdì 9-13 Bibliografia a cura di Silvia Selvi, Daniela Vannini Bibliografia Città murate, castelli, borghi e torri della Toscana 2 febbraio 2020 Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo Indice Toscana p. 4 Le province Arezzo 8 Firenze 14 Grosseto 27 Livorno 32 Lucca 35 Massa Carrara 42 Pisa 47 Pistoia 53 Prato 57 Siena 58 Bibliografia Città murate, castelli, borghi e torri della Toscana 3 febbraio 2020 Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo Toscana 35 borghi imperdibili : Toscana nord / Rossana Cinzia Rando. -Torino : Edizioni del Capricorno, 2018. -157 p. : ill. -

Nomine-Primo-Grado-01.10.2020.Pdf

Cognome Nome Data di nascita CdC Esito Posto Termine Ore Istituto Denominazione COE DI VITO FILIPPO 16/06/1982 A060 ASSEGNATO ADMM 30-giu 9 PIIC840002 I.C. BORSELLINO NAVACCHIO (CASCINA) ARCIDIACONO VALENTINA 16/03/1981 A022 ASSEGNATO A022 30-giu 18 PIIC815009 I.C. IQBAL MASIH (BIENTINA) MORLEO CHIARA STELLA 26/03/1987 AC25 ASSEGNATO ADMM 30-giu 18 PIIC81800R I.C. G. GAMERRA (PISA) PELLEGRINI CLAUDIA 24/03/1973 A049 ASSEGNATO A049 30-giu 8 PIIC83000B I.C. CASCIANA TERME LARI (CASCIANA TERME LARI) ADAMO GIANFRANCO 16/09/1970 A030 ASSEGNATO A030 30-giu 18 PIIC82000R I.C. A. PACINOTTI (PONTEDERA) MORETTI COSTANZA 29/08/1964 A030 ASSEGNATO ADMM 30-giu 18 PIIC81900L I.C. NICCOLINI (PONSACCO) CORRADO DANIELA 18/02/1981 AB25 ASSEGNATO ADMM 30-giu 17 PIIC811002 I.C. SETTESOLDI (VECCHIANO) BOMBACI NUNZIO FABIO 22/01/1986 A049 ASSEGNATO ADMM 30-giu 18 PIIC838002 I.C. CURTATONE E MONTANARA (PONTEDERA) LANFRANCA ANNA 19/06/1989 A022 ASSEGNATO A022 31-ago 18 PIIC840002 I.C. BORSELLINO NAVACCHIO (CASCINA) MARCATO LUISA 28/12/1985 AB25 ASSEGNATO AB25 31-ago 15 PIIC829007 I.C. G.MARITI (FAUGLIA) 15+3 CATTANI SERGIO 02/11/1983 A028 ASSEGNATO ADMM 30-giu 9 PIIC840002 I.C. BORSELLINO NAVACCHIO (CASCINA) VIRDIS BENEDETTA 09/02/1998 A030 ASSEGNATO A030 30-giu 8 PIIC823008 I.C. GRISELLI (MONTESCUDAIO) CHIANESE ANTIMO 21/08/1987 A030 ASSEGNATO ADMM 30-giu 18 PIIC810006 I.C. SANTA CROCE SULL'ARNO (SANTA CROCE SULL'ARNO) BOLDRINI RACHELE 17/06/1977 A060 ASSEGNATO ADMM 30-giu 9 PIIC84200N I.C. VOLTERRA (VOLTERRA) BOLDRINI RACHELE 17/06/1977 A060 ASSEGNATO ADMM 30-giu 9 PIIC84200N I.C. -

Diffusione Del Cancro Colorato Del Platano

Cancro colorato del Platano Stato dell’arte della lotta contro Ceratocystis platani in Toscana e a Firenze Alessandro Navarra Carlo Campani Servizio Fitosanitario della Regione Toscana Firenze villa Vogel 19/06/2014 1 Zone focolaio (Comuni ove è presente il cancro colorato). Al 4 marzo 2014 Provincia Comuni Firenze Firenze, Fiesole, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa Grosseto Grosseto Livorno Bibbona,Cecina, Collesalvetti, Livorno, Rosignano Marittimo Lucca Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Forte dei Marmi, Gallicano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Pescaglia, Pietrasanta, Seravezza, Viareggio Massa- Carrara, Massa, Montignoso Carrara Pisa Bientina, Calcinaia, Cascina, Guardistallo, Pisa, San Giuliano Terme, Santa Maria a Monte, Vicopisano Prato Prato 2 Zone di contenimento Visti i ritrovamenti di nuovi focolai in alcune zone già focolaio, poiché non è più obbiettivamente prevedibile l’eliminazione nell’immediato del focolaio, è stato deciso di ridefinire queste aree in “zone di contenimento”. “Zone di contenimento”. Aggiornamento al 4 Marzo 2014 Provincia Comuni Firenze Firenze, Fiesole Lucca Lucca Massa-Carrara Carrara Pisa Pisa, San Giuliano Terme 3 Zone tampone Esternamente alle zone focolaio e di contenimento sono individuate le “zone tampone” (Comuni compresi entro un chilometro dalle zone focolaio e di contenimento). Aggiornamento al 4 Marzo 2014 nota: in nero anche focolaio sottolineato solo tampone Provincia Comuni Firenze Fiesole, -

Regolamento Urbanistico

Comune di Guardistallo Provincia di Pisa Documento programmatico per la formazione di Variante al Piano Strutturale per manutenzione normativa, modifiche cartografiche relative all’adeguamento al PAERP, modifiche di dettaglio riguardanti la copertura dei sistemi e i sottosistemi funzionali e del nuovo Regolamento Urbanistico Arch. Giovanni Parlanti Capogruppo Comune di Guardistallo Arch. Alice Lenzi Arch. Gabriele Banchetti Arch.Giulia Gori Studio Tecnico Breschi Fedi Santiloni ARCHITETTI D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. marzo 2012 Regolamento Urbanistico - Relazione programmatica 1. Premessa…………….….......... ……………………………………………….………………………………….….…….……….…..2 2. La Variante al Piano Strutturale…………………………………………………………………………………………..3 2.1. OBIETTIVI E AZIONI…………….….......... …………………………….…………….…….……….…..3 3.Il nuovo Regolamento Urbanistico……………….………………..……………………………….…………..…….6 3.1. UNIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA ESISTENTE……….......... …………….…….……….…..7 3.2. LA VERIFICA E LA QUANTIFICAZIONE DELLE AREE A STANDARD E DELLE PROPRIETÀ COMUNALI. ………………………………………………..……….………….…………...…….7 3.3. LA VERIFICA E LA QUANTIFICAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE PRG…………………………………………………………………….……………………….…...……..8 3.4. LA RESIDENZA E L’INDIVIDUAZIONE DI AREE DI TRASFORMAZIONE...……….….12 3.5. IL TURISMO, LA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ………..…..…..13 3.6. CASINO DI TERRA, OBIETTIVO RIQUALIFICAZIONE …………….…………… …..……………..16 3.7. LA GESTIONE DEL TERRITORIO APERTO ……..………………..…..………….….….……….16 3.8. IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE.……………………..… -

Polimetriche

TABELLE POLIMETRICHE CPT LINEA 10 PISA - TIRRENIA - LIVORNO Pisa *2,0 Porta a Mare *4,0 *2,0 Luicchio *4,0 *2,0 / La Vettola *6,0 *4,0 / *2,0 S. Piero 7,0 5,0 3,0 4,0 2,0 Bivio S. Piero 12,0 10,0 8,0 9,0 7,0 5,0 Marina di Pisa 16,8 14,8 12,8 13,8 11,8 9,8 4,8 Tirrenia 21,7 19,7 17,7 18,7 16,7 14,7 9,7 4,9 Calambrone 30,0 28,0 26,0 27,0 23,0 25,0 18,0 13,2 8,3 Livorno Note: * Tratta urbana CPT LINEA 50 CRESPINA - COLLESALVETTI - PISA Crespina 2,8 Tripalle 6,2 3,4 Fauglia 11,2 8,4 5,0 Collesalvetti 13,9 10,7 7,7 2,7 Vicarello 17,8 15,0 11,6 6,6 3,9 Arnaccio 23,3 20,5 17,1 12,1 9,4 5,5 Ospedaletto 27,1 24,3 20,9 15,9 13,2 9,3 3,8 Pisa CPT LINEA 51 ORCIANO - LORENZANA - COLLESALVETTI Orciano 7,1 Lorenzana 9,1 2,0 Laura 11,3 4,2 2,2 Acciaiolo 14,8 7,7 5,7 3,5 Torretta 12,8 5,7 3,7 \ \ Botteghino di Tripalle 16,2 9,1 7,1 \ \ 3,4 Fauglia 18,6 11,5 9,5 7,3 3,8 8,4 5,0 Collesalvetti CPT LINEA 70 PISA - GELLO - PONTASSERCHIO - MARINA DI VECCHIANO Pisa 5,8 Cascine di Gello 6,5 / Cottolengo 8,2 / 1,7 S. -

VAS Parere Motivato

COMUNE DI MONTESCUDAIO Provincia di Pisa DETERMINAZIONE N. …………. del ……………. VARIANTE REGOLAMENTO URBANISTICO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA/VALUTAZIONE INTEGRATA PROPOSTA DI PARERE MOTIVATO ai sensi dell’art. 26 della LR 10/2010 e succ. mod. relativa al Regolamento Urbanistico adottato con Del. C.C. n. 26 del 29.08.2011 L’AUTORITA’ COMPETENTE PREMESSO - che con Del. C.C. n. 26 del 29.08.2011 è stato adottato il regolamento Urbanistico del Comune di Montescudaio; - che il Regolamento Urbanistico in oggetto, durante l’iter procedurale propedeutico alla sua adozione, è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della LR 10/2010 e succ. mod. e a Valutazione Integrata ai sensi della LR 1/2005; - che con Del. C.C. n. 29 del 18.06.2010 è stato dato avvio al procedimento relativo alla VAS e sono stati individuati come Autorità Competente la Giunta Comunale e come Autorità Procedente il Consiglio Comunale - che sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale, coinvolti nel processo valutativo a partire dall’invio del Documento Preliminare – Valutazione Iniziale di seguito elencati: • Regione Toscana – Pianificazione del Territorio • Provincia di Pisa – Dipartimento Sviluppo locale • Arpat Agenzia di Pisa • ASA Azienda Servizi Ambientali Livorno • REA Spa Rosignano Solvay • Polo Ambientale della Bassa Val Cecina • AATO 5 Toscana Costa • Comune di Riparbella • Comune di Guardistallo • Comune di Castellina Marittima - che ai fini dello svolgimento della fase preliminare, l’Amministrazione Comunale ha trasmesso il Documento Preliminare – Valutazione Iniziale ai suddetti soggetti competenti in materia ambientale per le necessarie consultazioni; PRESO ATTO - che è stato redatto il Rapporto Ambientale del processo di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art.