Cuadernos Del Qhapaq Ñan

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Andinismo: Desafío Para La Prensa Nacional Memoria Para Optar Al Título De Periodista

UNIVERSIDAD NACIONAL 11111111111111�ñi�íll1i1i1l1lm1111111111111 35612000064981. UNIVERSIDADa ANDRES BELLO UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN ESCUELA DE PERIODISMO ANDINISMO: DESAFÍO PARA LA PRENSA NACIONAL MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE PERIODISTA ALUMNO: CARLA BERTOSSI ARRIBADA PROFESOR GUÍA: SEBASTIANO BERTOLONE GALLETINI SANTIAGO - CHILE Noviembre, 2004 ÍNDICE Justificacióndel Tema ............................................................................................ 2 ANDINISMO: DESAFÍO PARA LA PRENSA NACIONAL ............................................ 4 Introducción............... ......................................................................................... 5 Capítulo I CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS ANDES ......................................................... 8 1. Geografia de Los Andes 2. El ambientede montaña 3. Cumbres emblemáticas Capítulo II MONTAÑAS, TEMPLO DEL DEPORTE.................................................................. 29 l. Breve historia del andinismo 2. El deporte de montaña 3. Andinismo 4. Organización del andinismo en Chile Capítulo m TÉCNICA Y SEGURIDAD EN MONTAÑA.............................................................. 50 l. Peligros en montaña 2. Vestuarioy equipo de montaña 3. Alimentación 4. Orientación Capítulo IV FISIOLOGÍA DE MONTAÑA ................................................................................ 69 1. Patología de la altitud 2. Aclimatización 3. Otraspatologías 4. Primeros auxilios 5. Aspectos psicológicos Capítulo V ACCIDENTES -

Apus De Los Cuatro Suyos

! " " !# "$ ! %&' ()* ) "# + , - .//0 María Cleofé que es sangre, tierra y lenguaje. Silvia, Rodolfo, Hamilton Ernesto y Livia Rosa. A ÍNDICE Pág. Sumario 5 Introducción 7 I. PLANTEAMIENTO Y DISEÑO METODOLÓGICO 13 1.1 Aproximación al estado del arte 1.2 Planteamiento del problema 1.3 Propuesta metodológica para un nuevo acercamiento y análisis II. UN MODELO EXPLICATIVO SOBRE LA COSMOVISIÓN ANDINA 29 2.1 El ritmo cósmico o los ritmos de la naturaleza 2.2 La configuración del cosmos 2.3 El dominio del espacio 2.4 El ciclo productivo y el calendario festivo en los Andes 2.5 Los dioses montaña: intermediarios andinos III. LAS IDENTIDADES EN LOS MITOS DE APU AWSANGATE 57 3.1 Al pie del Awsangate 3.2 Awsangate refugio de wakas 3.3 De Awsangate a Qhoropuna: De los apus de origen al mundo de los muertos IV. PITUSIRAY Y EL TINKU SEXUAL: UNA CONJUNCIÓN SIMBÓLICA CON EL MUNDO DE LOS MUERTOS 93 4.1 El mito de las wakas Sawasiray y Pitusiray 4.2 El mito de Aqoytapia y Chukillanto 4.3 Los distintos modelos de la relación Sawasiray-Pitusiray 4.4 Pitusiray/ Chukillanto y los rituales del agua 4.5 Las relaciones urko-uma en el ciclo de Sawasiray-Pitusiray 4.6 Una homologación con el mito de Los Hermanos Ayar Anexos: El pastor Aqoytapia y la ñusta Chukillanto según Murúa El festival contemporáneo del Unu Urco o Unu Horqoy V. EL PODEROSO MALLMANYA DE LOS YANAWARAS Y QOTANIRAS 143 5.1 En los dominios de Mallmanya 5.2 Los atributos de Apu Mallmanya 5.3 Rivales y enemigos 5.4 Redes de solidaridad y alianzas VI. -

Dc Nº 360-2018.Pdf

. ,T, • ,-:;:/f; I/ .17' ?I' //1/{-11/..1/Ir• // 4/ (;;-,71/ ,./V /1://"Ve DECLARACIÓN CAMARAL N° 360/2018-2019 EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES, CONSIDERANDO: Que, la Provincia Aroma es una de las veinte provincias del Departamento de La Paz, limita al norte con las provincias Ingavi y Murillo, al este con la Provincia José Ramón Loayza, al sur con la Provincia Gualberto Villarroel y el Departamento de Oruro y al oeste con la Provincia Pacajes; cuenta con una superficie de 4.510 kilómetros y una población de 98.205 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda del año 2012. La provincia está dividida en 7 municipios, su capital provincial es Sica Sica. La Provincia Aroma está compuesta por los municipios de Sica Sica, Umala, Ayo Ayo, Calamarca, Patacamaya, Colquencha y Collana. Que, la Provincia Aroma fue creada el 23 de noviembre de 1945, durante la presidencia de Gualberto Villarroel. La historia refiere que la apropiación de tierras comunitarias llevó al surgimiento de caudillos como Tupac Katari y Bartolina Sisa, en homenaje a ellos erigieron un monumento de granito en la plaza principal de Sica Sica, lugar en el que también descansan los restos de quienes protagonizaron la Batalla de Aroma, una de las batallas que permitió la independencia de Bolivia. Que, las principales actividades económicas en la Provincia Aroma, son la ganadería ovina y vacuna y la producción lechera; asimismo, su potencial agrícola se basa en el cultivo de la quinua y la cebada. Que, entre los atractivos turísticos de la Provincia Aroma, destacan el circuito de las iglesias coloniales, las ferias realizadas en cada sección y las aguas termales del balneario de Viscachani. -

5E0e:Taro-Fy.: ' '4

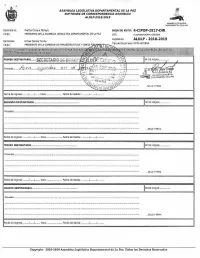

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SOFTWARE DE CORRESPONDENCIA ASAMBLEA ALDLP-2028-2019 ASAM3LEA LEGSLCITYA DEPMTAMEXYAL DE LA PAZ Destinatado: Martha Choque Tintaya HOJA DE RUTA: 4-CIPOP-2817-DIR Cargo: PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CITE KIA.P/DIRCIPOP,"11136/2018 Legislatura ALDLP - 2018-2019 Remitente: Ismael Quispe Ticona Tipo de Documento NOTA INTERNA Cargo: PRESIDENTE DE LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PU ' REMITE INFORME DE PROYECTO DE LEY DEPARTAMENTAL TE EL PLENO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Referencia- DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, PRIMER DESTINATARIO Nr: DE HOJAS 5E0E:TARO-FY.: :e . 7.1-> 'al : • , % ..---- CP?I O (.^. C", Proveído. Ara Zkásql1 étsle i , Vi ' 1-7.1- 2,143 w IR L..z.. ( Rr_ IDEN A o*. d... Áltbi. ' VA e '4 ? 4...,- AsAmatEALEGiSt _,., Atrih, . " ii iiVA <' CIFARTAMENTAtOE LA PAZ flit ."9 :1210.4 Át‘ ternIÁZ .. • 'llA el"' V. ..SE_10 Y FIRMA ¿O196. Fecha de Ingreso: J 1 hora: Fecha de Salida: .1 SEGUNDO DESTINATARIO NI: DE 110)AS. Proveído' ..SELLO Y FIRMA Fecha de Ingreso: 17 hora: Fecha de Salida: 1 / TERCER DESTINATARIO NO DE HOJAS' Proveido• . SELLO Y FIRMA Fecha de Ingreso: / 1 hora: Fecha de Salida: .1 J CUARTO DESTINATARIO Ne DE HOJAS. Proveido• .,SELLO Y FIRMA Fecha ce Ingreso* 1 J hora: Fecha de Salida: 1 I Copyright - 2018-2019 Asamblea Legislativa Departamental de La Paz. Todos los Derechos Reservadas Asamblea Le islativa Departamental de La Paz LA PAZ 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018-2019 CITE: ALDLP/CHPOP/NI/N° 73/2018/2019 Sonora: ca Martha Choque Tintaya PRESIDENTA o ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ tr Presente.- o REF.: REMITE INFORME DE PROYECTO DE LEY DEPARTAMENTAL PARA SU CONSIDERACIÓN ANTE EL PLENO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. -

Crease La Sexta Seccion De La Provincia Ingavi Del Departamento De La Paz Con Su Capital Jesus De Machaka

CREASE LA SEXTA SECCION DE LA PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON SU CAPITAL JESUS DE MACHAKA. LEY N 2351 LEY DE 7 DE MAYO DE 2002 JORGE QUIROGA RAMIREZ PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente ley: EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, DECRETA: ARTICULO 1°.- Créase la Sexta Sección de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz con su Capital Jesús de Machaka, conformada por los Cantones: 1. Jesús de Machaka, 2. Asunción de Machaka, 3. Aguallamaya (Awallamaya) 4. Calla (Qalla Tupa Katari), 5. Mejillones, 6. Qhunqhu, 7. Santo Domingo de Machaka, 8. Cuipa España (Kuypa de Machaka), 9. Santa Ana de Machaka, 10. Chama (Ch' ama). ARTICULO 2°.- Las colindancias de la Sexta Sección de Provincia son: al Norte, con la Segunda y Tercera Sección de la Provincia Ingavi; al Noreste con la Provincia Los Andes; al Este con la Primera Sección de la Provincia Ingavi y de la Provincia Pacajes; al Sur con la Provincia Pacajes y los cantones Nazacara (Nasa q'ara) Y San Andrés de Machaka de la Quinta Sección de la Provincia Ingavi; al Oeste con el Cantón Conchacollo (kuncha qullu) de la Quinta Sección de Provincia de la Provincia Ingavi y la Cuarta Sección de la Provincia Ingavi. ARTICULO 3°.- Los límites definidos con la identificación de puntos y coordenadas UTM, son los siguientes: ARTICULO 4°.- Apruébase los Anexos 1, referido al Mapa escala 1:250 000 y Anexo 2, referido a la descripción de límites, mismos que forman parte de la presente Ley. -

Amazon Alive: a Decade of Discoveries 1999-2009

Amazon Alive! A decade of discovery 1999-2009 The Amazon is the planet’s largest rainforest and river basin. It supports countless thousands of species, as well as 30 million people. © Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK © Brent Stirton / Getty Images The Amazon is the largest rainforest on Earth. It’s famed for its unrivalled biological diversity, with wildlife that includes jaguars, river dolphins, manatees, giant otters, capybaras, harpy eagles, anacondas and piranhas. The many unique habitats in this globally significant region conceal a wealth of hidden species, which scientists continue to discover at an incredible rate. Between 1999 and 2009, at least 1,200 new species of plants and vertebrates have been discovered in the Amazon biome (see page 6 for a map showing the extent of the region that this spans). The new species include 637 plants, 257 fish, 216 amphibians, 55 reptiles, 16 birds and 39 mammals. In addition, thousands of new invertebrate species have been uncovered. Owing to the sheer number of the latter, these are not covered in detail by this report. This report has tried to be comprehensive in its listing of new plants and vertebrates described from the Amazon biome in the last decade. But for the largest groups of life on Earth, such as invertebrates, such lists do not exist – so the number of new species presented here is no doubt an underestimate. Cover image: Ranitomeya benedicta, new poison frog species © Evan Twomey amazon alive! i a decade of discovery 1999-2009 1 Ahmed Djoghlaf, Executive Secretary, Foreword Convention on Biological Diversity The vital importance of the Amazon rainforest is very basic work on the natural history of the well known. -

Lost Ancient Technology of Peru and Bolivia

Lost Ancient Technology Of Peru And Bolivia Copyright Brien Foerster 2012 All photos in this book as well as text other than that of the author are assumed to be copyright free; obtained from internet free file sharing sites. Dedication To those that came before us and left a legacy in stone that we are trying to comprehend. Although many archaeologists don’t like people outside of their field “digging into the past” so to speak when conventional explanations don’t satisfy, I feel it is essential. If the engineering feats of the Ancient Ones cannot or indeed are not answered satisfactorily, if the age of these stone works don’t include consultation from geologists, and if the oral traditions of those that are supposedly descendants of the master builders are not taken into account, then the full story is not present. One of the best examples of this regards the great Sphinx of Egypt, dated by most Egyptologists at about 4500 years. It took the insight and questioning mind of John Anthony West, veteran student of the history of that great land to invite a geologist to study the weathering patterns of the Sphinx and make an estimate of when and how such degradation took place. In stepped Dr. Robert Schoch, PhD at Boston University, who claimed, and still holds to the theory that such an effect was the result of rain, which could have only occurred prior to the time when the Pharaoh, the presumed builders, had existed. And it has taken the keen observations of an engineer, Christopher Dunn, to look at the Great Pyramid on the Giza Plateau and develop a very potent theory that it was indeed not the tomb of an egotistical Egyptian ruler, as in Khufu, but an electrical power plant that functioned on a grand scale thousands of years before Khufu (also known as Cheops) was born. -

Report on Cartography in the Republic of Chile 2011 - 2015

REPORT ON CARTOGRAPHY IN CHILE: 2011 - 2015 ARMY OF CHILE MILITARY GEOGRAPHIC INSTITUTE OF CHILE REPORT ON CARTOGRAPHY IN THE REPUBLIC OF CHILE 2011 - 2015 PRESENTED BY THE CHILEAN NATIONAL COMMITTEE OF THE INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC ASSOCIATION AT THE SIXTEENTH GENERAL ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC ASSOCIATION AUGUST 2015 1 REPORT ON CARTOGRAPHY IN CHILE: 2011 - 2015 CONTENTS Page Contents 2 1: CHILEAN NATIONAL COMMITTEE OF THE ICA 3 1.1. Introduction 3 1.2. Chilean ICA National Committee during 2011 - 2015 5 1.3. Chile and the International Cartographic Conferences of the ICA 6 2: MULTI-INSTITUTIONAL ACTIVITIES 6 2.1 National Spatial Data Infrastructure of Chile 6 2.2. Pan-American Institute for Geography and History – PAIGH 8 2.3. SSOT: Chilean Satellite 9 3: STATE AND PUBLIC INSTITUTIONS 10 3.1. Military Geographic Institute - IGM 10 3.2. Hydrographic and Oceanographic Service of the Chilean Navy – SHOA 12 3.3. Aero-Photogrammetric Service of the Air Force – SAF 14 3.4. Agriculture Ministry and Dependent Agencies 15 3.5. National Geological and Mining Service – SERNAGEOMIN 18 3.6. Other Government Ministries and Specialized Agencies 19 3.7. Regional and Local Government Bodies 21 4: ACADEMIC, EDUCATIONAL AND TRAINING SECTOR 21 4.1 Metropolitan Technological University – UTEM 21 4.2 Universities with Geosciences Courses 23 4.3 Military Polytechnic Academy 25 5: THE PRIVATE SECTOR 26 6: ACKNOWLEDGEMENTS AND ACRONYMS 28 ANNEX 1. List of SERNAGEOMIN Maps 29 ANNEX 2. Report from CENGEO (University of Talca) 37 2 REPORT ON CARTOGRAPHY IN CHILE: 2011 - 2015 PART ONE: CHILEAN NATIONAL COMMITTEE OF THE ICA 1.1: Introduction 1.1.1. -

WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD RELEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE 15 SEPTEMBER 1995 ● 70Th YEAR 70E ANNÉE ● 15 SEPTEMBRE 1995

WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, No. 37, 15 SEPTEMBER 1995 • RELEVÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, No 37, 15 SEPTEMBRE 1995 1995, 70, 261-268 No. 37 World Health Organization, Geneva Organisation mondiale de la Santé, Genève WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD RELEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE 15 SEPTEMBER 1995 c 70th YEAR 70e ANNÉE c 15 SEPTEMBRE 1995 CONTENTS SOMMAIRE Expanded Programme on Immunization – Programme élargi de vaccination – Lot Quality Assurance Evaluation de la couverture vaccinale par la méthode dite de Lot survey to assess immunization coverage, Quality Assurance (échantillonnage par lots pour l'assurance de la qualité), Burkina Faso 261 Burkina Faso 261 Human rabies in the Americas 264 La rage humaine dans les Amériques 264 Influenza 266 Grippe 266 List of infected areas 266 Liste des zones infectées 266 Diseases subject to the Regulations 268 Maladies soumises au Règlement 268 Expanded Programme on Immunization (EPI) Programme élargi de vaccination (PEV) Lot Quality Assurance survey to assess immunization coverage Evaluation de la couverture vaccinale par la méthode dite de Lot Quality Assurance (échantillonnage par lots pour l'assurance de la qualité) Burkina Faso. In January 1994, national and provincial Burkina Faso. En janvier 1994, les autorités nationales et provin- public health authorities, in collaboration with WHO, con- ciales de santé publique, en collaboration avec l’OMS, ont mené ducted a field survey to evaluate immunization coverage une étude sur le terrain pour évaluer la couverture vaccinale des for children 12-23 months of age in the city of Bobo enfants de 12 à 23 mois dans la ville de Bobo Dioulasso. L’étude a Dioulasso. The survey was carried out using the method of utilisé la méthode dite de Lot Quality Assurance (LQA) plutôt que Lot Quality Assurance (LQA) rather than the 30-cluster la méthode des 30 grappes plus couramment utilisée par les pro- survey method which has traditionally been used by immu- grammes de vaccination. -

Visitantes Del Museo De La Inquisición

ESTADÍSTICAS DE VISITANTES DE LOS MUSEOS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL PERÚ (1992 - 2018) ÍI,� tq -- ESTADÍSTICAS DE VISITANTES DEL MUSEO DEL CONGRESO Y DE LA INQUISICIÓN Y DE LOS PRINCIPALES MUSEOS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL PERÚ ÍNDICE Introducción P. 2 Historia del Museo Nacional del Perú P. 3 Estadísticas de visitantes del Museo del Congreso y de la Inquisición P. 19 Estadísticas de visitantes del Museo Nacional Afroperuano del P. 22 Congreso Estadísticas del Sitio Web del Museo del Congreso y de la Inquisición P. 23 Estadísticas de visitantes del Museo del Congreso y de la Inquisición P. 29 Estadísticas de visitantes del Palacio Legislativo P. 40 Estadísticas de visitantes de los principales museos y sitios P. 42 arqueológicos del Perú 1 INTRODUCCIÓN El Museo del Congreso tiene como misión investigar, conservar, exhibir y difundir la Historia del Congreso de la República y el Patrimonio Cultural a su cargo. Actualmente, según lo dispuesto por la Mesa Directiva del Congreso de la República, a través del Acuerdo de Mesa N° 139-2016-2017/MESA-CR, comprende dos museos: Museo del Congreso y de la Inquisición Fue establecido el 26 de julio de 1968. Está ubicado en la quinta cuadra del Jr. Junín s/n, en el Cercado de Lima. Funciona en el antiguo local del Senado Nacional, el que durante el Virreinato había servido de sede al Tribunal de la Inquisición. El edificio es un Monumento Nacional y forma parte del patrimonio cultural del país. Además, ha estado vinculado al Congreso de la República desde los días del primer Congreso Constituyente del Perú, cuando en sus ambientes se reunían sus miembros, alojándose inclusive en él numerosos Diputados. -

Visitantes Del Museo De La Inquisición

INTRODUCCIÓN El Museo del Congreso y de la Inquisición ofrece a sus usuarios, y al público interesado en general, las cifras estadísticas de sus actividades así como las referidas a la cantidad de visitantes asistentes a los museos y sitios arqueológicos de nuestro país. De esta forma buscamos facilitar el acceso a la información sobre uno de los aspectos más importantes de la realidad museística y que, en alguna forma, resume la relación entre el público y los museos. Algunos escritores, como Carlos Daniel Valcárcel, basándose en las referencias de los cronistas, sostienen que el antecedente más remoto de los museos peruanos lo encontraríamos en el Imperio de los Incas. “Según Molina el cuzqueño, al lado de la exposición de hechos memorables a base de quipus, manejados por expertos quipucamayos que tenían un específico lugar de preparación profesional, existió una especie de museo pictórico, casa que llama Pokencancha, donde estaba escrito mediante kilca «la vida de cada uno de los Incas y de las tierras que conquistó, pintado por sus figuras en unas tablas», con expresión de los orígenes del Tawantinsuyu, sus principales fábulas explicatorias y los hechos más importantes. Constituía el gran repositorio informativo imperial, el archivo por excelencia del pueblo incaico. Sarmiento cuenta que Pachacútec llamó a los «viejos historiadores de todas las provincias que sujetó» y a otros del reino, los mantuvo en el Cuzco y examinó acerca de la antigua historia. Y conocidos los sucesos más notables, «hízolo todo pintar por su orden en tablones grandes y deputó en las casas del sol una gran sala, adonde las tales tablas, que guarnecidas de oro estaban, estuviesen como nuestras librerías y constituyó doctores que supiesen entenderlas y declararlas. -

Vestigios Arqueológicos Incaicos En Las Cumbres De La Zona Atacameña

Estudios Atacameños Nº 6, pp. 37-48 (1978) Vestigios arqueológicos incaicos en las cumbres de la zona atacameña Gustavo Le Paige1 Introducción acompañen fogones y rumas de leña la que a veces encontramos diseminada en diferentes sectores y a Desde hace un tiempo hemos tenido la intención diferentes alturas en nuestras ascensiones, lo cual de entregar a nuestros lectores algunas evidencias parece indicar que se trató de mantener una buena arqueológicas del Periodo Inca en la zona atacame- cantidad de madera para cualquier ocasión. ña. Cuestión que habíamos adelantado ya en algo en el número 5 de esta revista (Le Paige 1977). Sin En relación al material e información que tenemos, embargo, esa vez además de planos, croquis y fo- la cumbre del volcán Licancabur es la que más nos tografías presentamos el trabajo sobre una hipótesis ha aportado. Esta cumbre fue ascendida en 1886 por de distribución espacial y cómo ocuparon los incas una expedición francesa dando a conocer por primera estas cumbres. Sin duda se trata de funciones de vez las ruinas y leña que se encontraban en la cima. carácter sagrado y sirvieron además como medio de Cuestión que fue corroborada los años 1956 y 1972 comunicación y respeto religioso por parte de los por un equipo de militares y el autor, confirmando incas. Además, en nuestra zona este periodo recién además la pérdida de una estatuilla donada al Museo empieza a conocerse a la luz de nuevos trabajos de Historia Natural de Santiago por la expedición de sistemáticos como es el caso de la excavación del 1886, a la vez que logramos describir los conjuntos tambo de Catarpe por parte de un equipo chileno- ceremoniales (Figuras 1, 2, 3 y 4), cuestión que fue norteamericano.