C a Rn E T D E D É C O U V E

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

EXPOSITION ARNOULD DE VUEZ Outre Une Partie Des Œuvres Livrées 2021 (Dès La Réouverture Des Musées) Par L’Artiste Pour L’Hôpital (Chapelle Et 14 Rue Carnot | Mer

Dossier de presse EXPOSITION musée Sandelin de Saint-Omer Du 19 mai au 19 septembre 2021 ARNOULD DE VUEZPeindre en Flandre sous Louis XIV L’exposition Exposition Présentation du propos p. 1 De Vuez dans les p. 4 Hauts-de France Parcours de visite p. 6 au musée Sandelin PRÉSENTATION DU PROPOS Programmation p. 19 ARNOULD DE VUEZ Peindre en Flandre sous Louis XIV Cette exposition se propose de mettre en lumière l’œuvre d’Arnould de Vuez (1644 - 1720). Né à Saint-Omer, il est le peintre d’histoire le plus Musée Sandelin p. 21 important du nord de la France des années 1690 à 1720. Initialement prévue en 2020, l’exposition commémore le tricentenaire de sa mort. Au sein du parcours, est retracé l’ensemble de sa carrière et de ses grands projets, de Paris à Lille en passant par l’Italie. Le considérable travail de recherche mené pour l’occasion permet enfin de comprendre Ressources p. 23 sa production, ses inspirations et son évolution. (Infos pratiques Particularité sans exemple en France, une grande partie de son immense et visuels) fonds d’atelier est restée chez ses descendants depuis trois siècles, permettant d’exposer à cette occasion de nombreuses œuvres inédites. Public : Tous publics Durée : 1h30 Saint Georges refusant de sacrifier aux idoles (détail), Arnould de Vuez, France, vers 1700, encre brune et lavis, Palais des Beaux Arts Lille © PBA Lille Présentation du propos 1 L’éducation d’Achille, Arnould de Vuez, France, vers 1700, huile sur toile, collection privée ©Jacques ARNOULD DE VUEZ, LE PEINTRE D’HISTOIRE DU NORD Sierpinski DE LA FRANCE À LA FIN DU RÈGNE DE LOUIS XIV Naissance à Saint-Omer, Une réputation établie et formation à Paris et en Italie un retour en Flandre avec par la copie des maîtres une production d’œuvres Arnould de Vuez naît en 1644 à Saint-Omer, située abondante alors dans les Pays-Bas espagnols. -

![Journeys of a Coronelli Celestial Globe [October 2020]](https://docslib.b-cdn.net/cover/4616/journeys-of-a-coronelli-celestial-globe-october-2020-584616.webp)

Journeys of a Coronelli Celestial Globe [October 2020]

Journeys of a Coronelli Celestial Globe André HECK [email protected] http://www.aheck.org/ Summary I show that the Coronelli celestial globe of Strasbourg Astronomical Observatory was a piece of booty (in favor of the French authorities) at the outcome of WWI. Half a century earlier, it was part of another war booty (then to the benefit of the German army) after the Franco-Prussian war of 1870-1871. I traced back to 1910 the arrival of the globe at Strasbourg Astronomical Observatory, as a donation from the Kriegsschule in Metz and from what was left from the French École d'Application de l'Artillerie et du Génie at the same location, itself having been created in 1794 by merging several institutions in a post-revolutionary rearrangement of the French military schools. Thus the globe might have come from one of those components. Introduction Vincenzo Coronelli and his globes When I arrived in March 1983 at Strasbourg Born in Venice on 15 August 1650, Vincenzo Observatory on a position of Astronome Associé Coronelli entered at the age of 15 the convent [Associated Astronomer], the only office that of the Minor Brothers of San Nicolò della Lattuca. could be made available to me – after clearing it from garbage and pushing some pieces of old At 21, he joined the great convent of Santa Maria furniture on the sides – was a large room next to Gloriosa dei Frari where he established in 1685 the rotonde, a round hall on the main floor of the an etching workshop very active in cartographic Grande Coupole [Big Dome]. -

22Nouveaux Élus Au Conseil Municipal Des Jeunes Audomarois

Magazine d’informations municipales Magazinespécial «KIDS» d’informations n°2 | février 2021 municipales des enfants N°2 | Février 2021 22 NOUVEAUX ÉLUS AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES AUDOMAROIS pages 22 & 23 Hey ! C’est moi Omer... Suis-moi dans SOMMAIRE mes aventures ! SUR pages 4 & 5 LE CONSEIL MUNICIPAL pages 6 & 7 L’ACTU DU CMJA pages 8 & 9 UNE MAIRIE, C’EST QUOI pages 10 & 11 VILLE AMIE DES ENFANTS page 12 page 13 page 18 CENTRE SOCIAL ÉCOLES ENVIRONNEMENT page 19 pages 14 & 15 LA STATION MOBILITÉ pages 20 & 21 page 16 page 17 LE MUSÉE LE COIN DE... SPORT pages 22 & 23 JEUX Adresse : Mairie de Saint-Omer 16, rue Saint-Sépulcre – CS20326 – 62505 Saint-Omer Cedex. Tél : 03 21 98 40 88. www.ville-saint-omer.fr. Directeur de la Publication : François Decoster Conception graphique : Service Communication de la ville de n°2 | février 2021 Saint-Omer Mise en page : Service Communication de la ville de Saint-Omer Impression : Nord’imprim Tirage : 2500 exemplaires. Magazine d’informations municipales Dépôt légal à parution spécial «KIDS» ISSN 2495-9987 n°2 | février 2021 EDITO Jeunes Audomaroises, Jeunes Audomarois Saint-Omer est une « Ville Amie des pages le fonctionnement de la mairie Enfants ». Elle souhaite le rester en et les initiatives que nous menons pour déposant une nouvelle candidature à ce planter plus d’arbres, améliorer les cours label attribué par l’UNICEF aux communes et les bâtiments scolaires, et faciliter les qui décident d’accorder une place déplacements à vélo. importante aux enfants dans les actions qu’elles mènent. -

![Philippe Gain, « Joseph Wamps », Amis De Douai [Revue De L'office De Tourisme De Douai], Janvier-Mars 1989, P. 131-133. ___](https://docslib.b-cdn.net/cover/3315/philippe-gain-%C2%AB-joseph-wamps-%C2%BB-amis-de-douai-revue-de-loffice-de-tourisme-de-douai-janvier-mars-1989-p-131-133-783315.webp)

Philippe Gain, « Joseph Wamps », Amis De Douai [Revue De L'office De Tourisme De Douai], Janvier-Mars 1989, P. 131-133. ___

Philippe Gain, « Joseph Wamps », Amis de Douai [revue de l'Office de Tourisme de Douai], janvier-mars 1989, p. 131-133. _________________________________________________________________________________ Joseph Wamps Quand il nous arrive de parler peinture flamande, que nous nous rendons pour notre plaisir ou celui d'amis venus à la découverte de notre région, dans les innombrables musées du Nord-Pas-de- Calais ou de Belgique, il est encore fréquent que nous ignorions qu'après la Conquête des Flandres par Louis XIV, elle perdura. Cette école révèle vite d'intéressants talents ainsi que des sensibilités d'expression ou de richesse de programmes qui, très vite, vont imprimer une marque de qualité aux productions de la Châtellenie de Lille-Douai et Orchies. Et souvent, nous pouvons côtoyer tel ou tel sans avoir conscience de ce qu’il a produit pour cette région du septentrion déjà si tournée vers les arts. Tricentenaire d'un peintre flamand Dans ce cas précis, l'exemple du peintre lillois Bernard-Joseph Wamps est, hélas, représentatif de la timidité que nous éprouvons encore à reconnaître la spécificité de l'ensemble de notre patrimoine qui, dans la production du XVIII e siècle, s'inscrit en assez honorable place. En introduction au bicentenaire de la Révolution Française qui ne manquera d'être célébré sur l'ensemble du territoire, avec un peu d'avance sur l'inauguration du lien Transmanche qui fera de notre région "Le Carrefour de l'Europe" , nous pourrions – plus modestement – envisager le tricentenaire de la naissance d'un peintre, connu et prisé de son temps, que les villes de Douai et Lille se partagent dans plusieurs de leurs églises où à l'ombre des collections de leurs musées. -

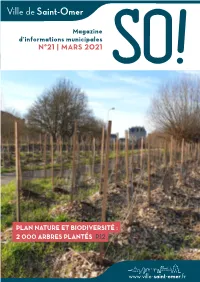

N°21 | Mars 2021

Magazine d’informations municipales N°21 | MARS 2021 PLAN NATURE ET BIODIVERSITÉ : 2 000 ARBRES PLANTÉS P.12 SOMMAIRE 04 06 10 JARDIN PUBLIC LOGEMENT SOLIDARITÉ 17 18 20 ANIMATIONS ÉDUCATION CULTURE SPORTS JEUNESSE Adresse : Mairie de Saint-Omer 16, rue Saint-Sépulcre – CS20326 – 62505 Saint-Omer Cedex. Tél : 03 21 98 40 88. www.ville-saint-omer.fr. Directeur de la Publication : François Decoster Conception graphique : Service Communication de la Ville de Saint-Omer N°20 | OCTOBRE 2020 Mise en page : Chloé Beaucé Impression : Nord Imprim Imprimé sur papier recyclé avec des encres à base végétale Tirage : 7800 exemplaires. Magazine d’informations municipales Dépôt légal à parution ISSN 2495-9987 ©Photographes officiels de la Ville EDITO Chères Audomaroises, Chers Audomarois, La Ville de Saint-Omer est engagée dans des actions La valorisation de l’espace public, c’est également la concrètes d’amélioration du cadre de vie et de poursuite du projet des 3 places, avec le diagnostic transition écologique. archéologique de la place Foch qui reprendra entre mars et avril. Nous serons ensuite en attente du Cette ambition s’est matérialisée en 2020 par rapport des archéologues. Ce processus préalable le lancement d’un plan pluriannuel en faveur de nécessaire devrait permettre un lancement des la Nature et de la Biodiversité, qui a déjà permis travaux au plus tôt 2022. la plantation de 2000 arbres sur l’ensemble du territoire communal. Par cette initiative, notre Ville Enfin, l’action en faveur de l’écologie et du cadre s’inscrit dans une démarche de long terme visant de vie, c’est aussi le travail mené au quotidien pour à garantir l’accès à la nature pour les générations la propreté de la ville. -

Notices Descriptives Sur Les Objets Mobiliers Conserves Dans Les Etablissements Publics De L'arrondissement De Lille

\\) -Jt4 )K %É NOTICES DESCRIPTIVES SUR LES OBJETS MOBILIERS - - GONSERVIiS M28 LES É1ÂBhJSEMENTS PUB JCi1 DE LARROM)!SREMRT fiE L!LUJ{ PAR Mon DEHAISNES, Président de la Commission historiqnedu Département lu Nord. e Dans sa séance du 29 aot 1890, le Conseil général du Nord I émis le voeu que la Commission historique du département rédige et publie a s des notices descriptives sur les richesses rti tiques des époques antérieures à notre siàcle. qui se trouvent encore aujourdhui dans les ètahlisseinents publics de ce même tiépartement. Ce voeu correspond à la loi du 30 mars -1887, par laquelle est demandé le classement, comme nienuinents historiques, des objets mobiliers, présentant de lintérêt, sous le rapport de lart:, c-le larchéologie et de lhistoire, qui sont con- sSvês clans les établissements publics autres que les musées. Ayant recueilli, depuis vingt à tiente ans, (le nombreuses notes prises - Je visk sur lensemble des objets dart conservés dans le département et tout spécialement sur ceux de larrondissement de bille, nous avons - éemplété ces noies à lalid de renseignements trouvés dans les Archives ou empruntés à des ouvrages spéciaux tels que le Bulletin de la Commission historique, les Notes de M. O:enfant sur les anciens établissements hospitaliers (1€ Lille et divers travaux dhistoire locale. Cs notes forment. en ce qui concerne larrondissement- de bille, nu travail assez étendu dont- la Commission historique a approuvé le Document O II II II II III f111 1111111 liii II 0000005721856 -2— plan et les notices les plus importantes, lorsque nous lui en avons donné communication. Larrondissement d.e -Lille u perdu mie notable,pPtie de ses richesses artistiques. -

CHARLES MEYNIER Paris 1763 – 1832

RENCH DRAWINGS / F ESSINS FRANÇAIS D FINE ART FINE – BOQUET & MARTY DE CAMBIAIRE DE MARTY & BOQUET BOQUET & MARTY DE CAMBIAIRE FINE ART BOQUET & MARTY DE CAMBIAIRE 16 place Vendôme – Paris 1er I Tél. +(33) 1 49 86 05 01 – [email protected] 2011 FINE ART dessins Français du xvie au xxe siècle French drawings From the 16th to the 20th century Damien Boquet, Emmanuel & Laurie Marty de Cambiaire remercient pour leur aide et leur soutien les personnes suivantes : Our thanks to the following for their help and support: Franck Accart, Stijn Alsteen, Stanislas d’Alburquerque, Édouard Aynard, Alain de Baritault, Nathalie de Baudean de Sanssot, Julien de Beaumarchais, Morgan Blaise, Rhea Blok, Manuela Boquet, Sarah Boyer, Barbara Brejon de Lavergnée, François Borne, Emmanuelle Brugerolles, Hélène Bucaille, Yvonne Tan Bunzl, Marie-Christine Carlioz, Alvin Clark, Sonia Couturier, Bruno et Laure Desmarest, Julien et Blandine Dossier, Bruno Fabri de Peiresc, Georges et Angélique Franck, Caroline Imbert, Guillaume Kazerouni, Gaëlle Lafage, Nicolas et Albertine Lesur, Adrien Meyer, Jennifer Montagu, Emmanuel Moreau, Ludovic de Polignac, François Quéré, Kate de Rothschild, Emmanuel Roucher, Guillaume Saint Clair, Édouard et Cicely Sebline, Peter Schatborn, Laure Starcky, Daniel Thierry, Sedi Valdeure et Alan Wintermute ; ainsi que Hervé Laguaude, Sidonie Laude, Jane MacAvock, Lorraine Ouvrieu, Marie-Christelle Poisbelaud, Alberto Ricci, Dominique Serre et Delia Sobrino ; et enfin nos familles pour leurs encouragements sans failles. Traduction en anglais à la fin du catalogue. Les dimensions des œuvres sont données en millimètres et en inches en indiquant la hauteur puis la longueur. Rapport d’état et prix sur demande. English translations at the end of the catalogue. -

Saison Culturelle Estivale JUILLET / AOÛT 2021 Déroulez Le Fil De L'imaginaire # Paysdesaintomer

Saison culturelle estivale JUILLET / AOÛT 2021 Déroulez le fil de l'imaginaire # paysdesaintomer Sommaire Le mot Lieux et de l’équipe équipements Vous cherchez une idée de sortie ? ouverts - 4 Retrouvez dans l’agenda les manifestations prévues sur la Communauté d’Agglomération juillet - 21 du Pays de Saint-Omer cet été. août - 45 Compte tenu de la crise sanitaire, les anima- tions sont toutes respectueuses des mesures et protocoles en vigueur pour votre sécurité et Contact : celles de nos partenaires culturels. Pour toutes questions, contactez Service Culture [email protected] Pour l’utiliser, c’est facile : Conception : Service Communication CAPSO | www.ca-pso.fr Jour après jour, les animations sont classées Impression : Nord Imprim, par ordre chronologique. Pour chaque mani- 4, Impasse Route de Godewaersvelde, 59114 Steenvoorde festation, nous vous indiquons les horaires, les tarifs et le contact pour toutes questions et réservations. Bonne lecture ! COVID 19 : En fonction de l’évolution des conditions sanitaires, les animations seront susceptibles d’être modifiées ou annulées afin de tenir compte des mesures et protocoles en vigueur dans le but d’assurer votre sécurité. Il vous est par ailleurs recommandé de réserver ou de vous renseigner pour l’ensemble des manifestations inscrites dans ce programme. Lieux et équipements ouverts 1 L'Office de tourisme 7 La Chapelle et des Congrès du Pays de des Jésuites Saint-Omer Adresse : Rue du Lycée Saint-Omer Adresse : 7, place Victor Hugo, Saint-Omer Mail : [email protected] Mail -

Réouverture Du Musée Sandelin Le 19 Mai 2021

Dossier de presse RÉOUVERTURE DU MUSÉE SANDELIN LE 19 MAI 2021 Service des musées de Saint-Omer CONTACT PRESSE Sommaire Musées de Saint-Omer Lucie Rangognio Exposition Arnould de Vuez p. 2 [email protected] 33 (0)3 21 38 00 94 Exposition-dossier Bambou et Tanuki p. 4 Quatre oeuvres inédites p. 5 La programmation reprend p. 8 Informations pratiques p. 15 ARNOULD DE VUEZ, LE PEINTRE D’HISTOIRE DU NORD DE LA FRANCE À LA FIN DU RÈGNE DE LOUIS XIV Naissance à Saint-Omer, Une réputation établie et formation à Paris et en Italie un retour en Flandre avec EXPOSITION : 19 ma i - 19 sept. 2021 par la copie des maîtres une production d’œuvres ARNOULD DE VUEZ Arnould de Vuez naît en 1644 à Saint-Omer, située abondante alors dans les Pays-Bas espagnols. Peindre en Flandre sous Louis XIV En 1694, déjà âgé, il s’installe à Lille, à une Alors que la ville n’est pas encore française – il soixantaine de kilomètres de sa ville natale. faut attendre 1677 -, le jeune artiste commence un apprentissage qu’il poursuit à Paris, auprès du peintre La ville est française depuis 1677 et lui permet, Claude François, plus connu sous le nom de Frère Luc. grâce à sa réputation établie, de recevoir des commandes d’une vaste région (correspondant Il se rend ensuite en Italie, pour un voyage qui à peu près à l’ancien Nord-Pas-de-Calais). On lui UN PLONGEON DANS L’UNIVERS DE VUEZ : marque définitivement son œuvre. Il retient, entre doit notamment les grands décors de la chapelle autres, les leçons romaines de Raphaël, qu’il cite des jésuites de Cambrai et de l’Hospice Comtesse SA CARRIÈRE, SES INFLUENCES.. -

N° 43 Cspvalenciennes Les Tableaux De Vuez

N° 43 mai 2008 CSPValenciennes Les tableaux de Vuez Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et de l' Environnement Cambrésiens 17 avenue Michelet 59400 CAMBRAI q 03 27 78 10 36 u 06 11 26 83 21 aspecambrai.org La chapelle des Jésuites fait l'admiration des visiteurs. De très importants travaux sur la charpente et la couverture viennent de s'achever. Vous trouverez dans ce numéro l'inventaire des tableaux que l'on pouvait y admirer à la fin du XVIIIe siècle et ce qu'il en reste aujourd'hui. Vous découvrirez un artiste dont les peintures sont exposées à Lyon, à Lille et au Louvre, excusez du peu. Cette chapelle est étonnante. Il y a quelque temps, des acousticiens de l'université de Valenciennes sont venus y faire des mesures : son acoustique est parfaite. La musique y chante, on y parle à un groupe sans élever la voix. Après la réfection de la toiture, n'est-il pas temps de poursuivre, et donner à notre chapelle des Jésuites un usage digne d'elle ? Par ailleurs, nous avons rencontré l'Association de Sauvegarde du Patrimoine de Valenciennes, et échangé quelques idées. Suivez-nous dans ce bulletin… Bernard Héloir Sommaire Page L'Assemblée Générale du 22 février 2008 2 Les lauréats des prix ASPECambrai 2008 3 Les plans de Laurent Fortier – Venez partager notre passion ! 4 Rencontre avec le CSPValenciennes 5 Les tableaux de la chapelle des jésuites 8 Une assemblée générale intéressante…à plus d’un titre ! Vous étiez plus de 100 à rejoindre le Salon Blanc de l’hôtel de ville ce vendredi 22 février 2008. -

Juin-Août 2021 Visites Jeux EXPOSITION : 19 Ma I - 19 Sept

Evénements Expositions Rencontres Agenda Yog’art Juin-août 2021 Visites Jeux EXPOSITION : 19 ma i - 19 sept. 2021 ARNOULD DE VUEZ Peindre en Flandre sous Louis XIV UN PLONGEON DANS L’UNIVERS DE VUEZ : SA CARRIÈRE, SES INFLUENCES... Né à Saint-Omer, Arnould de Vuez (1644 - 1720) est le peintre d’histoire le plus important du nord de la France à la fin du règne de Louis XIV. De Paris à Lille en passant par l’Italie, suivez l’évolution de sa carrière et plongez dans l’univers de Vuez à travers ses influences, ses grands projets... Comment son style évolue-t-il au cours de sa carrière ? Quelle est la part de son atelier dans l’immensité de sa production ? Quelle est l’influence de la peinture flamande, très présente dans les églises de Lille autour de 1700 ? Voici quelques-unes des questions auxquelles répond l’exposition et le catalogue qui l’accompagne, première synthèse sur la question. COMMÉMORATION DU PRÉSENTATION D’ŒUVRES TRICENTENAIRE DE LA INÉDITES GRÂCE À UN MORT DE VUEZ FONDS D’ATELIER RESTÉ Le musée Sandelin présente une exposition DANS LA FAMILLE DEPUIS consacrée au peintre Arnould de Vuez en 2021, TROIS SIÈCLES dès la réouverture des musées en France. L’exposition devait ouvrir en 2020, une année Une des particularités les plus étonnantes de toute désignée pour célébrer un artiste l’histoire des œuvres de l’artiste est l’immensité majeur du nord de la France, mort trois-cents et la pérennité de son fonds d’atelier après ans auparavant et auquel aucune étude son décès. -

![Perspective, 2 | 2012, « Antiquité/Moyen Âge » [En Ligne], Mis En Ligne Le 24 Juin 2013, Consulté Le 01 Octobre 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/7240/perspective-2-2012-%C2%AB-antiquit%C3%A9-moyen-%C3%A2ge-%C2%BB-en-ligne-mis-en-ligne-le-24-juin-2013-consult%C3%A9-le-01-octobre-2020-8417240.webp)

Perspective, 2 | 2012, « Antiquité/Moyen Âge » [En Ligne], Mis En Ligne Le 24 Juin 2013, Consulté Le 01 Octobre 2020

Perspective Actualité en histoire de l’art 2 | 2012 Antiquité/Moyen Âge Antiquity/Middle Ages Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/perspective/75 DOI : 10.4000/perspective.75 ISSN : 2269-7721 Éditeur Institut national d'histoire de l'art Édition imprimée Date de publication : 15 décembre 2012 ISSN : 1777-7852 Référence électronique Perspective, 2 | 2012, « Antiquité/Moyen Âge » [En ligne], mis en ligne le 24 juin 2013, consulté le 01 octobre 2020. URL : http://journals.openedition.org/perspective/75 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ perspective.75 Ce document a été généré automatiquement le 1 octobre 2020. 1 Antiquité Offrir, vénérer, bâtir, conserver... de l'Acropole à l'Asie Mineure, l'archéologie et l'histoire de l'art antique éclairent les objets, les images et les échanges d'un monde méditerranéen élargi. Moyen Âge Comment mesurer l'art médiéval, entre indiviualités et communautés, culture des hommes et culte de Dieu ? Manuscrits, icônes et architecture à la lumière d'approches nouvelles. Perspective, 2 | 2012 2 SOMMAIRE Penser l’art antique : alliances et résistances disciplinaires Anthony Snodgrass Antiquité Débat Texte et image dans l’Antiquité : lire, voir et percevoir Susanne Muth, Richard Neer, Agnès Rouveret et Ruth Webb Travaux L’archéologie de la Macédoine : état des recherches et nouvelles perspectives Hariclia Brécoulaki L’Acropole d’Athènes en chantier : restaurations et études depuis 1975 Bernard Holtzmann Actualité L’art des peintures murales du Bronze récent : de l’Égée à la Méditerranée orientale Christos Boulotis L’offrande céramique dans les lieux de culte Olivier de Cazanove Publier l’architecture militaire grecque : entre évolution et tradition Marie-Christine Hellmann Rituels et sanctuaires étrusques, d’une archéologie des tombeaux à une archéologie des cultes Martin Bentz Bâtiments et décors : nouvelles recherches sur l’architecture antique en Asie Mineure Jacques des Courtils Recent approaches to the study of Roman portraits Barbara E.