München Erleben! 1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Kunststudium Und Weltgeschehen. Die Briefe Der Malerin Julie Hagen

Christin Conrad (Hg.) Kunststudium Die Briefe der Malerin Julie Hagen und aus München 1847–1851 Weltgeschehen Christin Conrad: Kunststudium und Weltgeschehen Christin Conrad: Kunststudium und Weltgeschehen © 2020 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln ISBN Print: 9783412519728 — ISBN E-Book: 9783412519735 Christin Conrad: Kunststudium und Weltgeschehen Christin Conrad: Kunststudium und Weltgeschehen Quellen zur deutschen Kunstgeschichte vom Klassizismus bis zur Gegenwart, Band 8 Deutscher Verein für Kunstwissenschaft e. V. Herausgegeben von Bernhard Maaz © 2020 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln © 2020 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln ISBN Print: 9783412519728 — ISBN E-Book: 9783412519735 ISBN Print: 9783412519728 — ISBN E-Book: 9783412519735 Christin Conrad: Kunststudium und Weltgeschehen Christin Conrad: Kunststudium und Weltgeschehen Christin Conrad (Hg.) KUNSTSTUDIUM UND WELTGESCHEHEN Die Briefe der Malerin Julie Hagen aus München 1847–1851 Böhlau Verlag wien köln weimar © 2020 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln © 2020 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln ISBN Print: 9783412519728 — ISBN E-Book: 9783412519735 ISBN Print: 9783412519728 — ISBN E-Book: 9783412519735 Christin Conrad: Kunststudium und Weltgeschehen Christin Conrad: Kunststudium und Weltgeschehen Die wissenschaftliche Editionsarbeit und die Drucklegung wurden finanziert von der ars & studium-Stiftung Der Deutsche Verein für Kunstwissenschaft e.V. wird gefördert durch die Kulturstiftung der Länder Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek : Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie ; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © 2020 by Böhlau Verlag GmbH & Cie. KG, Lindenstraße 14, D-50674 Köln und den Autoren. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. -

Ludwigstrasse 8, Munich, Bayern, Germany

Ludwigstrasse 8, Munich, Bayern, Germany View this office online at: https://www.newofficeeurope.com/details/serviced-offices-ludwigstrasse-8-mu nich-bayern This is a premier business and conference centre at a prestigious Munich address. This classical building has been fully renovated to provide a high quality office environment, with 24 modern offices available. All offices are fully furnished, and equipped with individual air conditioning and heating, wireless and broadband internet, VOIP phones and electronic key system. Additionally there are three conference rooms of different sizes available, which are equipped with state of the art technology and catering services can be provided if necessary. There are also excellent administration and secretarial services provided by the on site team of multilingual professionals, who will be able to help support your business through telephone answering, welcoming visitors and other secretarial support. Transport links Nearest tube: Odeonsplatz Nearest railway station: München-Hauptbahnhof Nearest road: Odeonsplatz Nearest airport: Odeonsplatz Key features 24 hour access Access to multiple centres nation-wide Administrative support AV equipment Bike racks Board room Business park setting Car parking spaces Carpets Cat 6 networking or higher Caterer services available Central heating Close to railway station Comfortable lounge Company signage Conference rooms Conference rooms Dry cleaning service Flexible contracts Furnished workspaces High-speed internet High-speed internet (dedicated) Hot desking IT support -

M Axvorstad T

München im Wandel der Zeit Maxvorstadt im Wandel der Zeit Maxvorstadt Die Maxvorstadt ist mit ihren Hochschulen, Museen, Ministerien und Betrieben das geistige, kulturelle, politische und wirtschaftliche IISBN: 978-3-98193-404-5 Geschichte Zentrum Bayerns. Reinhard Bauer Kultur Infrastruktur Im vorliegenden Buch wird in einem farbigen Gang durch die 9 783981 934045 Kathrin Schirmer Wirtschaft Geschichte bis zur Gegenwart die Bedeutung dieses Stadtviertels für die Welt dargestellt. Reinhard Bauer / Kathrin Schirmer Grußwort des Altoberbürgermeisters der Landeshauptstadt München Als Schwabinger bin ich natürlich stolz, dass „mein“ Viertel weltbe- kannt ist, auch wenn diese Attraktivität zu starkem Zuzug, steigen- der Wohnungsnachfrage und explodierenden Mieten führt. Schwa- bing, das Künstlerviertel, das Quartier der Kunstmuseen, die Heimat der Universitäten. Aber halt! Ist das alles wirklich Schwabing? Nein, leider nicht. Das erste abstrakte Bild der Kunstgeschichte hat Kandinsky nicht in Schwabing, sondern in der Maxvorstadt präsentiert. Und das erste Kabarett jedenfalls Bayerns (es gibt da noch Streit mit Berlin) wurde nicht in Schwabing gegründet, sondern in der Türkenstraße, also auch in der Maxvorstadt: die „elf Scharfrichter“. Und all die Pinakotheken stehen auch dort, samt der Städtischen Galerie im Lenbachhaus und all ihren Bildern des Blauen Reiters. Und damit nicht genug: Auch wenn das Lebensgefühl der Studentenschaft zu- mindest zeitweise noch so schwabingerisch sein mag, die beiden Exzellenzuniversitäten gehören nun einmal seit jeher zur Maxvor- stadt, wir Schwabinger schmücken uns nur sehr gerne mit diesen Hochschulen auf fremdem Grund. Man kann es drehen und wenden, wie man will – wer Münchens Vor- züge näher studieren will, kommt nicht darum herum, sich intensiv mit der Maxvorstadt zu beschäftigen und nicht alles fälschlich Schwabing zuzurechnen (das dann ja weiß Gott immer noch viele Reize hat). -

Look at This 17.06.–19.09.2021

LOOK AT THIS 17.06.–19.09.2021 PINAKOTHEK DER MODERNE Sameh Al Tawil Heike Kati Barath Benjamin Bergmann Kristina Buch Bodo Buhl Raoul De Keyser Ndidi Dike Victor Ehikhamenor Elmgreen & Dragset Julian Göthe Jon Groom Sabrina Hohmann Magdalena Jetelová Leo von Klenze Victor Leguy Nam June Paik Stephan Reusse Gerhard Richter David Shrigley Thomas Struth Thu-Van Tran Rosemarie Trockel Andreas von Weizsäcker DavidDavid Shrigley, Shrigley, LOOK LOOK AT AT THIS, THIS, 2014 2014 © ©David David Shrigley Shrigley 1 2 Einführung / Introduction LOOK AT THIS steht in Großbuchstaben auf der Zeichnung von David Shrigley, die ein schwarzes Rechteck zeigt. Auch wenn die Absicht des Künstlers offen bleibt, regt die Arbeit zum Nachdenken über das an, was im Offensichtlichen verborgen sein könnte. Die schwarze Fläche lässt sich dabei als eine Matrix des Sehens verstehen, thematisiert sie doch auch Abgrenzung und Ausblendung – was ist es, was wir nicht sehen, nicht sehen können, nicht sehen wollen? In Bezug auf den Ausstellungs- ort, das Museum, lässt sich fragen: Was sehen wir, wenn wir eine Ausstellung betrachten? Was wird gezeigt und was nicht? Sind Museen neutrale Orte? Was soll angeschaut werden und wer fordert zum Anschauen auf – ist es der/die Künstler:in, ist es der/die Kurator:in, ist es die Institution, ist es die Gesellschaft, ist es der Staat? Wie neutral ist der architektonische Raum eines Museums, bei dem es sich oft um einen ‚White Cube’ handelt und sich somit funktionale, repräsentative und ideologi- sche Schichten überlagern? Können Farben -

Der Kulturgeschichtspfad Als Druckversion

KulturGeschichtsPfad 6 Sendling Bereits erschienene und zukünftige Inhalt Publikationen zu den KulturGeschichtsPfaden: Stadtbezirk 01 Altstadt-Lehel Vorwort Oberbürgermeister Dieter Reiter 3 Stadtbezirk 02 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt Grußwort Bezirksausschussvorsitzender Stadtbezirk 03 Maxvorstadt Markus S. Lutz 5 Stadtbezirk 04 Schwabing-West Stadtbezirk 05 Au-Haidhausen Stadtbezirk 06 Sendling Geschichtliche Einführung 9 Stadtbezirk 07 Sendling-Westpark Stadtbezirk 08 Schwanthalerhöhe Rundgänge Stadtbezirk 09 Neuhausen-Nymphenburg Stadtbezirk 10 Moosach Stadtbezirk 11 Milbertshofen-Am Hart Rundgang 1: Sendlinger Oberfeld Stadtbezirk 12 Schwabing-Freimann Ortskern Untersendling 34 Stadtbezirk 13 Bogenhausen Am Harras 38 Stadtbezirk 14 Berg am Laim Postgebäude Am Harras 41 Stadtbezirk 15 Trudering-Riem Stadtbezirk 16 Ramersdorf-Perlach Verlag und Buchdruckerei B. Heller 43 Stadtbezirk 17 Obergiesing-Fasangarten Engelhardstraße 12 47 Stadtbezirk 18 Untergiesing-Harlaching Friedhof Sendling 50 Stadtbezirk 19 Thalkirchen-Obersendling- Albert Roßhaupter 51 Forstenried-Fürstenried-Solln Stadtbezirk 20 Hadern Sozialbürgerhaus Sendling-Westpark 53 Stadtbezirk 21 Pasing-Obermenzing Margaretenplatz 55 Stadtbezirk 22 Aubing-Lochhausen-Langwied Emma und Hans Hutzelmann 57 Stadtbezirk 23 Allach-Untermenzing Stemmerwiese 61 Stadtbezirk 24 Feldmoching-Hasenbergl Stadtbezirk 25 Laim Fritz Endres 63 Berlepschstraße 3 66 Optische und astronomische Werkstätte C. A. Steinheil Söhne 68 Zwei detaillierte Lagepläne zur Orientierung im Pedagogium Español 70 -

Robert Schumann a Youth Pilgrimage to Munich 1828

Robert Schumann Youth Pilgrimage Robert Schumann A Youth Pilgrimage to Munich 1828 Robert Schumann Youth Pilgrimage Introduction The young Schumann’s original sheets titled “Jünglings-Wallfarthen [Youth Pilgrimages]”, which he wrote down as a student in Heidelberg in 1830, are held at the Robert Schumann House in Zwickau. The nine journeys made between 1826 and 1830 took him to the following places: 1. Journey to Gotha, Eisenach, Weimar, Jena, 1826 2. Journey to Prague, 1827 3. Journey to Munich through Bavaria, 1828 4. Journey on the Rhine up to Heidelberg, 1829 5. Journey through Switzerland up to Venice, 1829 6. Journey through Baden to Strasbourg, 1830 7. Journey through Hesse to Frankfurt, 1830 8. Schwetzingen, Speyer, Worms and Rhenish Bavaria (Palatinate), 1830 9. Journey on the Rhine to Wesel and through Westphalia to Leipzig, 1830 The subsequent seven pages of prose text were titled “Erstes Gemählde. Reise nach Prag [First Picture. Journey to Prague]” but broke off in the middle of a sentence describing Colditz Castle. Unfortunately, Schumann never again got around to writing out his diary, kept in the form of keywords, as a continuous travel report. The slightly abridged version of Pilgrimage No. 3 below only covers the period between his departure from Zwickau and his stay in Munich. Legal notice Concept: Walter Müller, CH-8320 Fehraltorf Design/ prepress/print: Bucherer Druck AG, 8620 Wetzikon Photographs: Walter Müller Issue: July 2015 Robert Schumann Youth Pilgrimage Zwickau–Bayreuth Diary of Robert Schumann [Thursday, 24th April: Zwickau (departure early 01:00) – Plauen – Hof – reunion with Rosen1 – arrival Bayreuth evening 19:30 (Goldene Sonne Inn mediocre) Travel time: Zwickau–Hof 12 hours, Hof–Bayreuth 15 hours Friday, 25th April: Jean Paul’s tomb2 – deep pain – Rollwenzel Inn3 – Jean Paul’s study4 and chair – Hermitage5 – fond memory of Jean Paul – stroll to Fantasie Palace6 – monuments] 1 Gisbert Rosen, youth friend of Schumann, who started to study law together with him at the University of Leipzig. -

ODEON Matrix Numbers — Xbo 1000 - 6129 (Berlin: Jumbo) Discography Compiled by Christian Zwarg for GHT Wien Diese Diskographie Dient Ausschließlich Forschungszwecken

ODEON Matrix Numbers — xBo 1000 - 6129 (Berlin: Jumbo) Discography compiled by Christian Zwarg for GHT Wien Diese Diskographie dient ausschließlich Forschungszwecken. Die beschriebenen Tonträger stehen nicht zum Verkauf und sind auch nicht im Archiv des Autors oder der GHT vorhanden. Anfragen nach Kopien der hier verzeichneten Tonaufnahmen können daher nicht bearbeitet werden. Sollten Sie Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument bemerken, freuen wir uns über eine Mitteilung, um zukünftige Updates noch weiter verbessern und ergänzen zu können. Bitte senden Sie Ihre Ergänzungs- und Korrekturvorschläge an: [email protected] This discography is provided for research purposes only. The media described herein are neither for sale, nor are they part of the author's or the GHT's archive. Requests for copies of the listed recordings therefore cannot be fulfilled. Should you notice errors or omissions in this document, we appreciate your notifying us, to help us improve future updates. Please send your addenda and corrigenda to: [email protected] master Bxo 1017 1907.09. D25 AN GEM: Berlin Zu Kampf und Sieg (Tiedke) Friedrich Kark (MD). — Odeon-Orchester (orchestra). Jumbola/Odeon GN 933 D25 AN «Dannenberg» master Bxo 1020 1907.09. D25 AN GEM: Berlin Unter Kanonendonner — Marsch (Meinecke) Friedrich Kark (MD). — Odeon-Orchester (orchestra). Jumbola/Odeon GN 932 D25 AN «Dannenberg» master xBo 1036 1907.09. D25 AN GEM: Berlin Mit Pauken und Trompeten — Marsch (Francke) Friedrich Kark (MD). — Odeon-Orchester (orchestra). Jumbo/Odeon BL (Germany) A 40010, A 5070 D25 AN «Dannenberg» Jumbola/Odeon GN 928 D25 AN «Dannenberg» master xBo 1060 1907.09. D25 AN GEM: Berlin Rembrandt — Marsch (Sahmetini) Friedrich Kark (MD). -

Leo-Von-Klenze-Pfad Ein Rundgang Durch Die Münchner Innenstadt

Leo-von-Klenze-Pfad Ein Rundgang durch die Münchner Innenstadt Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern ARCHITEKTURMUSEUM DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT MÜNCHEN Liebe Leserin, lieber Leser, mit Monumentalplätzen, Prachtbauten und der Anlage der Ludwigstraße prägte Leo von Klenze (1784-1 864) den archi- tektonischen Charakter Münchens. Die von ihm geschaffene Glyptothek und die Alte Pinakothek zählen zu den heraus- ragenden Werken des 19. Jahrhunderts in Europa. Zudem gründete Klenze 1830 die Oberste Baubehörde und legte so den Grundstein für die Bayerische Staatsbauverwaltung. Anlässlich des 225. Geburtstags Leo von Klenzes erscheint der Leo-von-Klenze-Pfad, den die Landeshauptstadt München, die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern und das Architekturmuseum der Technischen Universität München gemeinsam erarbeiteten. Wir möchten Sie herzlich einladen, sich auf die Spuren des großen Baumeisters zu begeben. Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk Stadtbaurätin der Landeshauptstadt München Ministerialdirektor Josef Poxleitner Leiter der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern Prof. Dr.-Ing. Winfried Nerdinger Direktor des Architekturmuseums der Technischen Universität München Leo von Klenze in München Leo von Klenze zählt zu den bedeutendsten und vielseitigsten deutschen Architekten. Er wirkte nicht nur als Baumeister, son- dern auch als Diplomat, Maler, Bauforscher, Ingenieur, Theore- tiker, Kunstphilosoph und Innenausstatter sowie als Organi- sator des bayerischen Bauwesens. Nach dem Besuch des Collegium Carolinum in Braunschweig studierte er 1800-1 803 Kameralbauwissenschaft an der Berliner Bauakademie bei David Gilly. 1803 ging Klenze nach Paris, wo er durch Jean-Nicolas-Louis Durand, den einflußreichen Lehrer an der Ecole Polytechnique, eine entscheidende Prägung er- hielt. Das von Durand entwickelte System des rationalen sche- matischen Entwerfens auf der Grundlage eines Rasters be- stimmte nahezu alle seine späteren Werke. -

Johann Michael Sailer Als Brückenbauer

B 215 75 F zur debatte 5/2014 Themen der Katholischen Akademie in Bayern 5 19 25 36 Über Leben und Bedeutung des Theolo- Prof. Dr. Herfried Münkler fragt, warum Verhalten, Denken und Fühlen der Ka- PD Dr. Christian Fuhrmeister berichtet gen Johann Michael Sailer schreibt Prof. im Ersten Weltkrieg ein Friedensschluss tholiken im Ersten Weltkrieg beschreibt über Raubkunst: Akteure, Objekte und Dr. Konrad Baumgartner nicht möglich war Prof. Dr. Andreas Holzem Forschungsgeschichte 12 22 33 41 Johann Michaels Sailers Impulse für die Prof. Dr. Christopher Clark stellt die Ur- Dr. Meike Hopp zeigt aktuelle Problem- Prof. Dr. Michael von Brück zu Rainer Ökumene beschreibt Prälat Dr. Bertram sachen für den Ausbruch des Ersten felder der Provenienzforschung auf Maria Rilkes „Duineser Elegien“ Meier Weltkriegs dar Johann Michael Sailer als Bischof von Johann Michael Regensburg Sailer als Bischof Rudolf Voderholzer Brückenbauer „Man muss sagen, dass dem Bistum Regensburg nur ein beschränkter Teil von Sailers Wirken zugute kam, doch Mit einer Tagung in hat Regensburg die Ehre, die größte, Regensburg erinnerte die wahrhaft überragende Gestalt im deut- Katholische Akademie schen Katholizismus dieser Zeit als Bayern am 5. April 2014 Bischof gehabt zu haben“ (Georg an Johann Michael Sailer. Schwaiger, Johann Michael Sailer. Der Der große Theologe lebte bayerische Kirchenvater, München von 1751 bis 1832 in einer 1982). So beginnt Georg Schwaiger, Zeit großer kirchlicher mein verehrter Münchner Lehrer in der und gesellschaftlicher Kirchengeschichte und selbst Regens- Umbrüche, wurde als Bi- burger Diözesanpriester, seine Darstel- schof von Regensburg ein lung des letzten und gleichsam krönen- Brückenbauer im Geiste den Abschlusses des Wirkens von Sai- Jesu, wirkte als Seelsor- ler, eben als Bischof von Regensburg. -

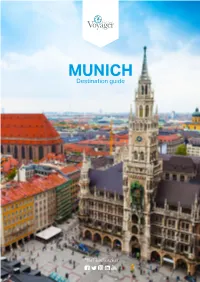

MUNICH Destination Guide

MUNICH Destination guide #BeThatTeacher 01273 827327 | voyagerschooltravel.com 1 Contents 3 7 Intro Art 4 7 Quick facts Recreation 5-6 History 6 Science 2 01273 827327 | voyagerschooltravel.com An introduction to Munich Intro Munich is famed for beer, football and motor cars, but whilst these all have their place, it is a city of many other contrasting themes and an excellent destination for a school trip focusing on German or History. As capital of Bavaria you’ll find beautiful countryside on tap just minutes out of the city and the alpine foothills not much further on. Back in the city, there are literally dozens “Dozens of of architectural jaw-droppers such as the Frauenkirche and Neues Rathaus, a long list of world class museums and art architectural jaw- galleries, along with many theatres and music venues showing droppers, world different plays and performances. For History tours, use Munich as a base and visits to Dachau class museums and concentration Camp and Nuremburg are within easy access, and on a slightly lighter note a trip to Neuschwanstein Castle art galleries” is a little further, probably 2-3 hours by coach, but well worth it for the stories of the King Ludwig II, his megalomania and to see probably the most photographed castle on the planet. All visits are covered by our externally verified Safety Management System and are pre-paid when applicable. Prices and opening times are accurate as of May 2018 and are subject to change and availability. Booking fees may apply to services provided by Voyager School Travel when paid on site. -

Referat Für Stadtplanung Und Bauordnung

Telefon: 0 233-26908 ReferatSeite 1 von 21für Stadtplanung 0 233-22918 und Bauordnung 0 233-25097 Stadtplanung Telefax: 0 233-24213 PLAN HA II-21 P PLAN HA II-21 V PLAN HA II-52 Siemens Konzernzentrale - Wittelsbacherplatz - 1. Eckdatenbeschluss und weiteres Vorgehen 2. Antrag zu den Umbauplänen für das Gebiet Finkenstraße – Oskar-von-Miller-Ring – Kardinal-Döpfner-Straße – Wittelsbacherplatz – Konzernzentrale Siemens AG BA-Antrags-Nr. 08-14 / B 02254 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 03 – Maxvorstadt vom 13.07.2010 (ED 15.07.2010) 3. Umbaupläne für das Gebiet Finkenstraße – Oskar-von Miller-Ring – Kardinal-Döpfner-Straße – Wittelsbacherplatz – Konzernzentrale: Berücksichtigung einer Gemeinbedarfsfläche für einen Kindergarten / Kinderkrippe BA-Antrags-Nr. 08-14 / B 02427 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 03 – Maxvorstadt vom 15.09.2010 (ED 27.09.2010) Stadtbezirk 3 Maxvorstadt Sitzungsvorlagen Nr. 08-14 / V 05422 Anlagen: 1. Übersichtsplan M = 1 : 2.500 2. Ausschnitt Übersichtskarte Stadtbezirksgrenzen 3. BA-Antrags-Nr. B 02254 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 03 – Maxvorstadt vom 13.07.2010 (ED 15.07.2010) 4. BA-Antrags-Nr. B 02427 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 03 – Maxvorstadt vom 15.09.2010 (ED 27.09.2010) 5. Stellungnahme des Bezirksausschusses 03 – Maxvorstadt vom 12.11.2010 6. Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege vom 13.10.2010 7. Stellungnahme des Heimatpflegers der LH München vom 26.10.2010 Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 08.12.2010 (VB) Öffentliche Sitzung Seite 2 von 21 Inhaltsverzeichnis Seite I. Vortrag der Referentin 2 1. Planungsanlass 2 2. Ausgangssituation 2 3. Stadtstrukturelle und stadtplanerische Ziele 13 4. Nutzungskonzept, weiteres Vorgehen 14 5. -

Aviso 3/2013

3|2013 Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst in Bayern GENERALKONSUL EMANUEL COHET FREUT SICH ÜBER DIE FREUNDSCHAFT MIT BAYERN // HÉLÈNE DE BEAUVOIR GAB IHREN NACHLASS NACH REGENSBURG // VOM LUCKNER AUS CHAM ERZÄHLT BERNHARD SETZWEIN // RENATE JUST WANDERT AUF JEAN PAULS PFADEN // DIETER HANITZSCH PORTRÄTIERT OKWUI ENWEZOR // NORA GOMRINGER WARTET MIT RUSSEN AUF SONNE Bienvenue »allenthalben für die Gegenwart und für die Nachwelt zu sorgen« Das Beste für München | Andrea Bambi | Seite 16 Klaus Bäumler | Seite 10 EDITORIAL .............................................................. 3 NIKOLAUS GRAF VON LUCKNER, DER »MARSCHALL VON FRANKREICH« ....... 20 WORAUF ICH MICH FREUE ..................................... 4 Damals starb er auf der Guillotine, heute spuckt Emanuel Cohet, französischer Generalkonsul in München. »Le Père Luckner« drauf, vom Chamer Brunnen aus. Bernhard Setzwein AUS MEINEM SKIZZENBUCH .................................. 5 L’ ÂME AUX DEUX PATRIES ....................... 26 Dieter Hanitzsch porträtiert Okwui Enwezor, Über Franzosen in Schwabing, Münchener in Paris Leiter des Haus der Kunst. parliert Dirk Heißerer. AVISIERT .................................................................. 6 ENTRE AMIS: FRANKREICH ALS WISSENSCHAFTS- UND FORSCHUNGS- BAYERNS VERBORGENE SCHÄTZE ......................... 8 PARTNERLAND ............................................... 32 DIE MALERIN HÉLÈNE DE BEAUVOIR Von Ordinateuren, Clustern und Robotern, von Monsieur UND REGENSBURG und Madame France in Bayern. Axel Honsdorf Picasso bescheinigte