Studi E Ricerche N. 25 (2018)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

WEEKEND Luoghi Ed Eventi Da Scoprire

con il patrocinio e il contributo della Provincia di Vicenza WEEKEND luoghi ed eventi da scoprire VIVIWEEKEND i fine settimana culturali in provincia di Vicenza da vivere con la famiglia PROGRAMMA EVENTI da agosto a ottobre 2014 VIVIWEEKEND è la proposta culturale per un fine settimana all’insegna della scoperta dell’Alto Vicentino. Un territorio vivo e da vivere in compagnia, con proposte non convenzionali e mai banali. Occasioni per esplorare il passato o indagare il presente, avvicinarsi alla natura, alla storia, alle tradizioni sul vento delle passioni. Un’offerta per il tempo libero da vivere con intelligenza e curiosità. Apriremo per voi i musei con visite in esclusiva, vi faremo entrare in vecchi laboratori produttivi, sperimentare con le vostre mani antichi mestieri, incontrare testimoni del nostro tempo, assaggiare i prodotti che la terra ci offre, così da regalarvi un’esperienza appagante e piacevole. VIVIWEEKEND è un’iniziativa coordinata da Musei Altovicentino, per promuovere il territorio oltre il museo. Per partecipare è necessario iscriversi entro il giovedì precedente all’evento inviando una mail a: [email protected] INFO: tel .+ 39 0445.580459 www.museialtovicentino.it ROANA “Un treno nella Grande Guerra: la ferrovia Rocchette-Asiago” - tel. 349.2685543 (Forte Corbin) LUSIANA “1° Simposio del Marmo dell’altopiano dei 7 Comuni” - tel. 0424.406458 o 333.2339600 (Museo Palazzon) NOVE “Festa della Ceramica – Portoni Aperti” - tel. 0424.829807 (Museo Ceramica) MAROSTICA “La collina merlata” - tel. 0424.72127 (ProMarostica) MALO “I piccoli maestri”, mostra di grafica - tel. 0445.580600 (Ufficio Turismo-Cultura) SCHIO “Mostra Mercato Giardino Jacquard” - tel. 0445.691392 (IAT) VALDAGNO “L’agricoltura in piazza” - tel. -

COMUNE DI ALONTE (Provincia Di Vicenza)

Prot. nr. 1040 del 31 marzo 2015 COMUNE DI ALONTE (Provincia di Vicenza) PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (articolo 1 - commi 611 e seguenti - della Legge n. 190/2014) Il Sindaco Dr. Leonardo Adami I –Introduzione generale 1. Premessa L’art. 1, commi 611 e ss., della Legge n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)” dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015 e di: a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 2. Piano operativo e rendicontazione Il comma 612 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede, altresì, che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. -

Vicenza, Italia Settentrionale) (Decapoda, Stomatopoda, Isopoda)

CCITTÀITTÀ DDII MMONTECCHIOONTECCHIO MAGGIOREMAGGIORE MMUSEOUSEO DDII AARCHEOLOGIARCHEOLOGIA E SCIENZESCIENZE NNATURALIATURALI ““G.G. ZZANNATO”ANNATO” CLLAUDIOAUDIO BEESCHINSCHIN, ANNTONIOTONIO DE ANNGELIGELI, ANNDREADREA CHHECCHIECCHI, GIIANNINOANNINO ZAARANTONELLORANTONELLO CCROSTACEIROSTACEI DELDEL GGIACIMENTOIACIMENTO EEOCENICOOCENICO DDII GGROLAROLA PPRESSORESSO SSPAGNAGOPAGNAGO DDII CORNEDOCORNEDO VICENTINOVICENTINO ((VICENZA,VICENZA, ITALIAITALIA SETTENTRIONALE)SETTENTRIONALE) ((DECAPODA,DECAPODA, STOMATOPODA,STOMATOPODA, ISOPODA)ISOPODA) MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA) 2012 Iniziativa realizzata con il contributo della Regione del Veneto Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” Sistema Museale Agno-Chiampo Città di Montecchio Maggiore Associazione Amici del Museo Zannato Montecchio Maggiore Copyright © Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” Piazza Marconi, 15 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Tel.-Fax 0444 492565 E-mail: [email protected] ISBN 978-88-900625-2-0 Casa editrice Cooperativa Tipografica Operai - Vicenza Le riproduzioni dei beni di proprietà dello Stato Italiano sono state realizzate su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; è vietata l’ulteriore riproduzione e duplicazione con qualsiasi mezzo. In copertina: disegni di A. De Angeli ©. Claudio BesChin, antonio de angeli, andrea CheCChi, giannino Zarantonello CROSTACEI DEL GIACIMENTO EOCENICO DI GROLA PRESSO SPAGNAGO DI CORNEDO VICENTINO (VICENZA, ITALIA SETTENTRIONALE) (DECAPODA, STOMATOPODA, ISOPODA) -

THE LISTING of PHILIPPINE MARINE MOLLUSKS Guido T

August 2017 Guido T. Poppe A LISTING OF PHILIPPINE MARINE MOLLUSKS - V1.00 THE LISTING OF PHILIPPINE MARINE MOLLUSKS Guido T. Poppe INTRODUCTION The publication of Philippine Marine Mollusks, Volumes 1 to 4 has been a revelation to the conchological community. Apart from being the delight of collectors, the PMM started a new way of layout and publishing - followed today by many authors. Internet technology has allowed more than 50 experts worldwide to work on the collection that forms the base of the 4 PMM books. This expertise, together with modern means of identification has allowed a quality in determinations which is unique in books covering a geographical area. Our Volume 1 was published only 9 years ago: in 2008. Since that time “a lot” has changed. Finally, after almost two decades, the digital world has been embraced by the scientific community, and a new generation of young scientists appeared, well acquainted with text processors, internet communication and digital photographic skills. Museums all over the planet start putting the holotypes online – a still ongoing process – which saves taxonomists from huge confusion and “guessing” about how animals look like. Initiatives as Biodiversity Heritage Library made accessible huge libraries to many thousands of biologists who, without that, were not able to publish properly. The process of all these technological revolutions is ongoing and improves taxonomy and nomenclature in a way which is unprecedented. All this caused an acceleration in the nomenclatural field: both in quantity and in quality of expertise and fieldwork. The above changes are not without huge problematics. Many studies are carried out on the wide diversity of these problems and even books are written on the subject. -

“VICENZA” DELIBERAZIONE N. 218 Del 6-4-2016 OGGET

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 “VICENZA” DELIBERAZIONE n. 218 del 6-4-2016 O G G E T T O A.C.N. 23/03/05 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale: Zone Carenti di Assistenza primaria 1° semestre 2015, approvazione graduatoria per inserimenti. Proponente: Servizio Convenzioni Anno Proposta: 2016 Numero Proposta: 280 Servizio Convenzioni/2016/280 1 Il Dirigente Responsabile dell’U.O. Semplice “Servizio Convenzioni” riferisce: “Come noto con D.G.R.V. n. 4395 del 30.12.05 è stata demandata all’Azienda ULSS n. 6 di Vicenza la gestione delle procedure di individuazione degli incarichi degli aventi diritto alle convenzioni di Medicina Generale per conto di tutte le Aziende del Veneto, che restano peraltro competenti all’adozione dei provvedimenti formali di conferimento degli incarichi. Per quanto riguarda le modalità di attribuzione degli incarichi, il comma 2 dell’art. 34 dell’A.C.N. sancito con Intesa Conferenza Stato-Regioni rep. 2272 del 23/03/05 dispone che per il conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti devono essere interpellati i medici nel seguente ordine: - lettera a) i medici già iscritti in uno degli ambiti territoriali per l’Assistenza Primaria nella Regione o in Aziende di altre regioni, a condizione peraltro che risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e da almeno quattro anni nell’elenco di provenienza, graduati secondo l’ anzianità di incarico; - lettera b) ) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso, graduati -

CONE SHELLS - CONIDAE MNHN Koumac 2018

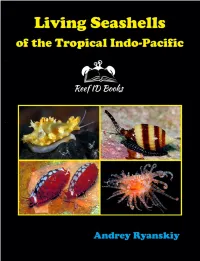

Living Seashells of the Tropical Indo-Pacific Photographic guide with 1500+ species covered Andrey Ryanskiy INTRODUCTION, COPYRIGHT, ACKNOWLEDGMENTS INTRODUCTION Seashell or sea shells are the hard exoskeleton of mollusks such as snails, clams, chitons. For most people, acquaintance with mollusks began with empty shells. These shells often delight the eye with a variety of shapes and colors. Conchology studies the mollusk shells and this science dates back to the 17th century. However, modern science - malacology is the study of mollusks as whole organisms. Today more and more people are interacting with ocean - divers, snorkelers, beach goers - all of them often find in the seas not empty shells, but live mollusks - living shells, whose appearance is significantly different from museum specimens. This book serves as a tool for identifying such animals. The book covers the region from the Red Sea to Hawaii, Marshall Islands and Guam. Inside the book: • Photographs of 1500+ species, including one hundred cowries (Cypraeidae) and more than one hundred twenty allied cowries (Ovulidae) of the region; • Live photo of hundreds of species have never before appeared in field guides or popular books; • Convenient pictorial guide at the beginning and index at the end of the book ACKNOWLEDGMENTS The significant part of photographs in this book were made by Jeanette Johnson and Scott Johnson during the decades of diving and exploring the beautiful reefs of Indo-Pacific from Indonesia and Philippines to Hawaii and Solomons. They provided to readers not only the great photos but also in-depth knowledge of the fascinating world of living seashells. Sincere thanks to Philippe Bouchet, National Museum of Natural History (Paris), for inviting the author to participate in the La Planete Revisitee expedition program and permission to use some of the NMNH photos. -

Calendario Raccolta Rifiuti 2021 Alonte

2021 ALONTE ARCUGNANO LONIGO VAL LIONA VILLAGA ZOVENCEDO CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ALONTE NUMERI UTILI: COMUNE DI ALONTE - Segnalazioni: 0444 439203 int. 3 - Attivo dalle ore 10,00 alle ore 13,00 Orario Apertura ECOCENTRO DI ALONTE Via Campolongo TUTTI INSIEME PER IL DECORO SCARICA LA NUOVA APP Periodo estivo (Aprile - Settembre): Periodo invernale (Ottobre - Marzo): DEL TERRITORIO Sarà il tuo assistente personale Mercoledì 17.00 - 19.00 Mercoledì 12.00 - 14.00 per la raccolta differenziata. Sabato 10.00 - 13.00 Sabato 10.00 - 13.00 L’ecocentro rimane chiuso in caso di festività Esponi il tuo rifiuto la sera precedente al Scarica l’App sul sito www.utilya.it RIFIUTI CONFERIBILI IN ECOCENTRO: Accumulatori per auto, Carta e cartone, Car- Ti avviserà in tempo per esporre i differenti rifiuti, tucce e toner esausti per stampanti, Contenitori etichettati T/F, Contenitori con residui di giorno di raccolta dopo le ore 19.00, in sostanze pericolose, Farmaci scaduti, Frigoriferi, Ingombranti, Lavatrici, Legno, Metalli, spiegherà regole di raccolta, tipologie dei rifiuti, Neon, Olio vegetale (da cucina), Pile e batterie esauste, Plastica e lattine, Rifiuti da picco- luogo ben visibile le apparecchiature elettriche ed elettroniche, Stracci ed indumenti dismessi, Televisori e ti aiuterà a contattare il centro servizi e a fare segnalazioni. monitor, Verde e ramaglie, Vernici, Vetro. RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO: servizio a pagamento, su prenotazione tramite numero verde ATTENZIONE! entro i 7 giorni precedenti la raccolta mensile indicata nel calendario. Controlla le date del calendario! [email protected] - www.utilya.it RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE A DOMICILIO: servizio a pagamento che sarà svolto su appuntamento, da con- La raccolta di plastica e lattine è settimanale cordare tramite il numero verde. -

Raggruppamenti Territoriali VICENZA BASSANO ALTO VICENTINO

Raggruppamenti Territoriali Enego BASSANO Pedemonte Rotzo Gallio Foza ALTO VICENTINO Lastebasse Asiago Valdastico Roana Valbrenta Tonezza del Cimone Solagna Laghi Arsiero Cogollo del Lusiana Conco Pove del Cengio Grappa Caltrano Posina Velo Romano Calvene d’Ezzelino d’Astico Lugo di Bassano Piovene Vicenza del Grappa Mussolente Chiuppano Salcedo Marostica Valli del Rocchette Pasubio Fara Cassola Carrè Vicentino Santorso Zugliano Pianezze Schio Zanè Colceresa Torrebelvicino Nove Rosà Cartigliano Rossano Sarcedo Veneto Recoaro Marano Breganze Thiene Tezze sul Brenta Terme San Vito di Vicentino Schiavon Leguzzano Montecchio Precalcino Sandrigo Pozzoleone Monte Malo Villaverla di Malo Crespadoro Valdagno Bressanvido Dueville Cornedo Isola Vicentina Bolzano Vicentino Altissimo Caldogno Monticello Vicentino Conte Otto San Pietro Brogliano Castelgomberto Costabissara Mussolino Gambugliano Nogarole Quinto Trissino Vicentino Monteviale Vicentino VICENZA Chiampo Sovizzo Creazzo Camisano Arzignano Torri di Vicentino Quartesolo Montecchio Altavilla Maggiore Vicentina Grumolo delle OVEST VICENTINO Montorso Abbadesse Vicentino Grisignano di Zocco Zermeghedo Arcugnano Longare Brendola Montebello Montegalda Gambellara Vicentino Zovencedo Castegnero Montegaldella EST VICENTINO Nanto Sarego Barbarano Val Mossano Liona Lonigo Villaga Alonte Sossano Albettone Orgiano Campiglia dei Berici Agugliaro Asigliano Veneto Poiana Maggiore Noventa Vicentina Aprile 2019 Raggruppamenti Territoriali e relativa composizione degli Aggregati Raggruppamento Est Vicentino -

Tabella Valori Agricoli Medi Anno 2019

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DI VICENZA (Art. 41 del D.P.R. 08/06/2001, N. 327 ) VALORI AGRICOLI MEDI (V.A.M.) per Tipo di Coltura e per Regione Agraria validi per l'anno 2019 Unità di R e g i o n e A g r a r i a Coltura misura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (1) (6) (8) REGIONI AGRARIE Seminativo euro / ha 46.900,00 46.900,00 49.500,00 75.200,00 75.200,00 76.100,00 84.500,00 84.500,00 82.200,00 (1) (6) (8) N.1 - ALTOPIANO DI ASIAGO Seminativo irriguo euro / ha 59.200,00 56.200,00 85.300,00 85.300,00 86.300,00 95.900,00 95.900,00 93.300,00 Asiago- Enego- Foza- Gallio- Roana- Rotzo (1) (6) (8) Prato euro / ha 51.600,00 51.600,00 51.500,00 78.200,00 78.200,00 79.100,00 87.900,00 87.900,00 85.500,00 (1) (6) (7) N.2 - ALTO ASTICO OCCIDENTALE e ALTO AGNO Prato irriguo euro / ha 59.600,00 62.900,00 95.600,00 95.600,00 96.800,00 107.400,00 114.100,00 104.500,00 Altissimo- Arsiero- Crespadoro - Laghi- Lastebasse- (1) (2) (5) (6) Orto euro / ha 84.420,00 84.400,00 111.400,00 116.600,00 116.600,00 119.000,00 131.000,00 131.000,00 127.400,00 Posina - Recoaro Terme- Tonezza- Torrebelvicino - Tretto- Valdagno - Valli del Pasubio- Velo d'Astico (1) (2) (6) Orto specializzato (asparago) euro / ha 127.800,00 120.300,00 121.800,00 135.200,00 135.200,00 131.500,00 (1) (2) (4) (6) N.3 - ALTO ASTICO ORIENTALE e BRENTA Vivaio euro / ha 52.800,00 52.800,00 55.700,00 84.700,00 84.700,00 85.700,00 95.100,00 95.100,00 92.500,00 Caltrano - Calvene- Campolongo sul Brenta- Cismon (1) (2) (6) Vigneto euro / ha 103.200,00 104.000,00 -

Bacino Del Fiume Brenta-Bacchiglione

Canale d'Agordo Taibon Agordino La Valle Agordina Voltago Agordino BACINO DEL FIUME BRENTA-BACCHIGLRivIaOmonteN AgordEino Sedico Gosaldo Legenda Belluno Sezioni CTR Sospirolo Limite Provinciale Belluno San Gregorio nelle Alpi 062050 062060 Limite di Bacino Cesiomaggiore Belluno Limana Limite Comunale 062100 062110 Santa Giustina Trichiana 062090 Sovramonte Lamon Pedavena Feltre Mel 062150 062130 062140 061140 061150 Lentiai Fonzaso Cison di Valmarino Follina 083010 Arsie' 082030 082040 Vas 082010 082020 083020 Seren del GrappaQuero Miane Enego Segusino 082050 083060 Asiago 082080 083050 Rotzo 082060 Valdobbiadene 081080 082070 Alano di Piave Pedemonte Gallio Foza Cismon del Grappa Lastebasse San Nazario 083100 083110 083120 Valdastico Roana 082110 082120 083090 Paderno del GrappaPossagno Pederobba Vidor 081110 081120 082090 082100 Cavaso del Tomba Tonezza del Cimone Valstagna Solagna Crespano del Grappa Monfumo Cornuda Arsiero Campolongo sul BrentaBorso del Grappa Laghi Castelcucco Crocetta del Montello 082130 082140 082150 082160 Pove del Grappa 083150 083160 081150 081160 Conco 083130 083140 Maser Cogollo del Cengio Lusiana Volpago del Montello Romano d'Ezzelino Fonte AsoloCaerano di San Marco CaltranoCalvene 103040 104020 104030 Posina Velo d'Astico Bassano del Grappa Montebelluna 103020 Lugo di Vicenza Mussolente 102030 102040 103010 Chiuppano Marostica San Zenone degli Ezzelini 103030 Salcedo 104010 Altivole Piovene Rocchette Cassola Trevignano Valli del Pasubio Carre' Fara Vicentino Santorso Molvena Riese Pio X 103060 Zugliano Pianezze -

Bourmaud, 2003

Museum d’Histoire Naturelle INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITE MARINE RECIFALE A LA REUNION Chloé BOURMAUD Octobre 2003 Maître d’ouvrage : Association Parc Marin de la Réunion Maître d’œuvre : Laboratoire d’Ecologie Marine, ECOMAR Financement : Conseil Régional 1 SOMMAIRE Introduction ……………………………………………………………………………………3 PHASE I : DIAGNOSTIC ....................................................................................................... 5 I. Méthodologie ...................................................................................................................... 6 1. Scientifiques impliqués dans l’étude.............................................................................. 6 1.1. EXPERTS LOCAUX RENCONTRES................................................................... 6 1.2. EXPERTS HORS DEPARTEMENT CONTACTES ............................................. 6 2. Harmonisation des données............................................................................................ 6 2.1. LES SITES ET SECTEURS DU RECIF ................................................................ 7 2.2. LES UNITES GEOMORPHOLOGIQUES DU RECIF ......................................... 8 2.3. LE DEGRE DE VALIDITE DES ESPECES ......................................................... 8 2.4. LE NIVEAU D’ABONDANCE ............................................................................. 9 2.5. LES GROUPES TAXONOMIQUES ................................................................... 10 3. Conception d'un modèle de base de données .............................................................. -

Itinerario Dalla Terra Alla Tavola

Legenda ChIeSe, ConVentI e LuoGhI Sacri FEASR Regione del Veneto Ville e Complessi archItettonici Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali Principali Fontane e LaVatoI CoVoli, grotte, CaSe RuPeStri e necroPoli RuPeStri Nella Natura, Storia e Cultura. MuSeI BorghI, ManuFattI RuRali, GhIacciaIe MulinI SentIeri SeGnaLatI Itinerario dalla StRaDe principali Centri abitatI InFormazionI Terra alla Tavola Mulino in Val Liona In autoBuS Arrivare nei Colli Berici Dal piazzale di fronte alla stazione ferroviaria di Vicenza e da viale Roma, degli autobus collegano Vicenza ad alcune località dei Berici prossime alla città (linee I Colli Berici si estendono a sud di Vicenza, raggiungibili e visitabili grazie ad una aIM n. 8-12-14), mentre dall’adiacente stazione delle Ferrovie e tramvie Vicentine comoda rete viaria. (FtV), varie corse di pullman raggiungono tutti i Comuni (linee n. 6-28-31-32-33). MuoVersi neI Colli Berici auto In un primo momento potrà sembrare piuttosto complicato, ma tenendo a Da Vicenza la panoramica strada provinciale SP 19 Dorsale Berica li attraversa mente alcune fondamentali direttrici sarà facile orientarsi. all’interno; la strada SS 247 Riviera Berica -collegata all’autostrada a31 La SS 247 Riviera Berica percorre e delimita da nord a sud il margine est dei Colli Valdastico Sud- li percorre nel versante est; le strade SR 11 Padana Superiore, la Berici. Da essa partono numerose strade secondarie che portano ai comuni SS 500 e la SP 14 S. Feliciano -collegate ai caselli autostradali a4 di Montecchio più interni. ugualmente la SP 500 delimita da nord a sud il margine ovest dei e Montebello- li raggiungono nel versante ovest e meridionale.