Paraísos Desfocados

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Religious Harmony in Singapore: Spaces, Practices and Communities 469190 789811 9 Lee Hsien Loong, Prime Minister of Singapore

Religious Harmony in Singapore: Spaces, Practices and Communities Inter-religious harmony is critical for Singapore’s liveability as a densely populated, multi-cultural city-state. In today’s STUDIES URBAN SYSTEMS world where there is increasing polarisation in issues of race and religion, Singapore is a good example of harmonious existence between diverse places of worship and religious practices. This has been achieved through careful planning, governance and multi-stakeholder efforts, and underpinned by principles such as having a culture of integrity and innovating systematically. Through archival research and interviews with urban pioneers and experts, Religious Harmony in Singapore: Spaces, Practices and Communities documents the planning and governance of religious harmony in Singapore from pre-independence till the present and Communities Practices Spaces, Religious Harmony in Singapore: day, with a focus on places of worship and religious practices. Religious Harmony “Singapore must treasure the racial and religious harmony that it enjoys…We worked long and hard to arrive here, and we must in Singapore: work even harder to preserve this peace for future generations.” Lee Hsien Loong, Prime Minister of Singapore. Spaces, Practices and Communities 9 789811 469190 Religious Harmony in Singapore: Spaces, Practices and Communities Urban Systems Studies Books Water: From Scarce Resource to National Asset Transport: Overcoming Constraints, Sustaining Mobility Industrial Infrastructure: Growing in Tandem with the Economy Sustainable Environment: -

From Colonial Segregation to Postcolonial ‘Integration’ – Constructing Ethnic Difference Through Singapore’S Little India and the Singapore ‘Indian’

FROM COLONIAL SEGREGATION TO POSTCOLONIAL ‘INTEGRATION’ – CONSTRUCTING ETHNIC DIFFERENCE THROUGH SINGAPORE’S LITTLE INDIA AND THE SINGAPORE ‘INDIAN’ ------------------------------------------------------------------------------------------- A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy IN THE UNIVERSITY OF CANTERBURY BY SUBRAMANIAM AIYER UNIVERSITY OF CANTERBURY 2006 ---------- Contents ACKNOWLEDGEMENTS ABSTRACT 1 INTRODUCTION 3 Thesis Argument 3 Research Methodology and Fieldwork Experiences 6 Theoretical Perspectives 16 Social Production of Space and Social Construction of Space 16 Hegemony 18 Thesis Structure 30 PART I - SEGREGATION, ‘RACE’ AND THE COLONIAL CITY Chapter 1 COLONIAL ORIGINS TO NATION STATE – A PREVIEW 34 1.1 Singapore – The Colonial City 34 1.1.1 History and Politics 34 1.1.2 Society 38 1.1.3 Urban Political Economy 39 1.2 Singapore – The Nation State 44 1.3 Conclusion 47 2 INDIAN MIGRATION 49 2.1 Indian migration to the British colonies, including Southeast Asia 49 2.2 Indian Migration to Singapore 51 2.3 Gathering Grounds of Early Indian Migrants in Singapore 59 2.4 The Ethnic Signification of Little India 63 2.5 Conclusion 65 3 THE CONSTRUCTION OF THE COLONIAL NARRATIVE IN SINGAPORE – AN IDEOLOGY OF RACIAL ZONING AND SEGREGATION 67 3.1 The Construction of the Colonial Narrative in Singapore 67 3.2 Racial Zoning and Segregation 71 3.3 Street Naming 79 3.4 Urban built forms 84 3.5 Conclusion 85 PART II - ‘INTEGRATION’, ‘RACE’ AND ETHNICITY IN THE NATION STATE Chapter -

Pemegang Sijil Halal Produk Makanan

SENARAI SYARIKAT BAGI PRODUK MAKANAN 1 TARIKH BIL NAMA PREMIS PRODUK TAMAT 1. Alagappa Flour Mills Sdn Bhd, 1416, Jalan Permatang Batu, Bukit Acar Limau , Acar Mangga , Tengah, Acar Sayur Campuran , 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Gandum Biji , Papadam, Serbuk Briyani , Serbuk 950 , Simpang Ampat , Bukit Tengah , 30/09/2016 Bukit Mertajam 14000 Pulau Pinang. 30/09/2016 Chili , Serbuk Chili Kasar , 30/06/2017 Serbuk Jintan Manis , No.tel: 04-5381379 30/06/2017 Serbuk Jintan Putih , No.Faks: 04-5392654 Serbuk Kari Ayam , Serbuk Email: [email protected] Kari Ikan , Serbuk Kari Status: Bukan Bumiputra. Kurma , Serbuk Kas Kas , Serbuk Kunyit , Serbuk Lada Hitam , Serbuk Lada Putih , Serbuk Perencah Sup , Serbuk Rasam Podi, Serbuk Rempah , Serbuk Sambar Podi , Tepung Atta , Tepung Beras , Tepung Ghee Urundai , Tepung Idiyappam , Tepung Kacang, Tepung Kacang Hijau , Tepung Kacang Hitam , Tepung Kesari Mix , Tepung Maruku , Tepung Omopodi , Tepung Payasam Mix , Tepung Puttu , Tepung Ragi , Tepung Rava Thosai , Tepung Rava Uppuma , Tepung Suji , Tepung Thosai Tepung Goreng Ayam, Tepung Kuih Ros SENARAI SYARIKAT BAGI PRODUK MAKANAN 2. Koes Dairies (M) Sdn Bhd , 15/08/2016 Full Cream Milk Powder, No 15, 17 & 19, Lintang Beringin Satu Ghee, Skim Milk Powder Permatang Damar Laut Diamond Valley Industrial Park Bayan Lepas No.Tel:04-626 2241/224 No.Faks: 04-626 1973 Emel: [email protected] Status : Bukan Bumiputra 3. Tiga Gajah Cho Heng Sdn Bhd, No.1560, Jalan Nafiri 1, 14200 Sungai Bakap, 30/06/2016 Tepung Beras, Tepung Seberang Perai Selatan, Beras Campuran, Tepung Pulau Pinang. 31/01/2018 Jagung, Tepung Ubi Kayu No.Tel: 04-583 3333 Grit Beras No.Faks: 04-583 3338 Email: [email protected] Status: Bukan Bumiputra. -

Urban Poor in Ipoh Is Not Considered a Serious Phenomenon

FREE COPY November 16-30, 2017 PP 14252/10/2012(031136) 30 SEN FOR DELIVERY TO YOUR DOORSTEP – ISSUE ASK YOUR NEWSVENDOR 270 100,000 print readers 1,064,899 online hits in October (verifiable) URBANrban poor, whether in Ipoh or otherPOOR By Nabilah Hamudin, Tan MeiIN Kuan and IPOHIli Aqilah major cities in the country are finding Uit harder to get by as the rising cost of living threatens to further erode their spending power. However, as classified by the state government, urban poor in Ipoh is not considered a serious phenomenon. According to Perak Implementation Unit (ICU), as of October 15, Perak has recorded a total of 155 urban poor, while 29 people are reported as hardcore poverty (in Ipoh). It makes a total of 184 families. In this issue, Ipoh Echo talked to authorities, and charity groups that have been a lifeline for the city’s underprivileged who are grappling to survive in the city. Continued on page 2 Lubuk Timah Hot Springs our visit to Lubuk Timah waterfall, with its green backdrop, is Yincomplete without taking a dip in its main attraction – the hot springs. According to naturalists from Japan and Indonesia, the hot springs contain minerals originating from inside the earth. terrorists to operate from. These minerals have properties If you wish to stay overnight, that are good for the skin. In fact, there are seven chalets, featuring they are considered the perfect traditional Malay architecture, antidotes for certain skin ailments. to choose from. The cool night Located about six kilometres air filled with chirping crickets from Simpang Pulai, along and cicadas plus sounds from the the Simpang Pulai - Cameron flowing Sungai Chinju will help put Highlands highway, the Lubuk your mind to rest and ensure a good Timah Hot Springs Recreational Centre was established some four years ago. -

Black Europeans, the Indian Coolies and Empire: Colonialisation and Christianized Indians in Colonial Malaya & Singapore, C

Black Europeans, the Indian Coolies and Empire: Colonialisation and Christianized Indians in Colonial Malaya & Singapore, c. 1870s - c. 1950s By Marc Rerceretnam A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the University of Sydney. February, 2002. Declaration This thesis is based on my own research. The work of others is acknowledged. Marc Rerceretnam Acknowledgements This thesis is primarily a result of the kindness and cooperation extended to the author during the course of research. I would like to convey my thanks to Mr. Ernest Lau (Methodist Church of Singapore), Rev. Fr. Aloysius Doraisamy (Church of Our Lady of Lourdes, Singapore), Fr. Devadasan Madalamuthu (Church of St. Francis Xavier, Melaka), Fr. Clement Pereira (Church of St. Francis Xavier, Penang), the Bukit Rotan Methodist Church (Kuala Selangor), the Institute of Southeast Asian Studies (Singapore), National Archives of Singapore, Southeast Asia Room (National Library of Singapore), Catholic Research Centre (Kuala Lumpur), Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), Mr. Clement Liew Wei Chang, Brother Oliver Rodgers (De Lasalle Provincialate, Petaling Jaya), Mr. P. Sakthivel (Seminari Theoloji Malaysia, Petaling Jaya), Ms. Jacintha Stephens, Assoc. Prof. J. R. Daniel, the late Fr. Louis Guittat (MEP), my supervisors Assoc. Prof. F. Ben Tipton and Dr. Lily Rahim, and the late Prof. Emeritus S. Arasaratnam. I would also like to convey a special thank you to my aunt Clarice and and her husband Alec, sister Caryn, my parents, aunts, uncles and friends (Eli , Hai Long, Maura and Tian) in Singapore, Kuala Lumpur and Penang, who kindly took me in as an unpaying lodger. -

Taste of Candlenut (Dinner)

‘Taste of Candlenut’ July Homemade Kueh Pie Tee Shell, Braised Local Turnip, Pork Belly Bamboo Shoot, Prawn Deep Fried Spring Roll, Turmeric Crab Curry Charcoal Grilled Kurobuta Pork Neck Satay, Peanut Sauce Keropok, Nasi Kunyit, Rempah Udang Soto Daging Margaret River Angus Oxtail, Fried Potato Cutlet, Silver Sprouts, Chinese Celery Wing Bean Salad Baby red radish, lemongrass, cashew nuts, fried anchovies, calamansi lime dressing Buah Keluak Lemak Udang Tiger Prawn, ladyfinger and Kaffir Lime Leaf Lor Bak Telur Pindang Braised Local Pork Belly, Shiitake Mushroom and Frenz organic egg Sambal Ikan Petai Local Red Snapper fillet, fresh chili sambal with Petai Beans Mackerel and Shrimp Otah Lodeh Wrapped with Japanese tau pok, turmeric & dried shrimp lemak, Beijing cabbage, long bean and laksa leaf Served with steamed fragrant ‘Thai Hom Mali’ rice All dishes will be served communal dining style. Sago Pearl Pudding Fresh natural coconut milk, gula melaka and young coconut shaved ice Kueh Bingkah Hand grated tapioca and shredded fresh coconut baked cake, topped with grated coconut roasted with gula melaka Bandung Kelapa Litchi Cake Bandung coconut mousse, lychee jelly, light vanilla sponge and rose cream “Chinese style” caramelised tempeh walnut cookie This menu is designed to be experienced by the entire table. For best enjoyment of our flavours, certain dishes are intended to be served warm by Chef Malcolm $98++ per person *Menu items are subject to seasonal changes. -

Malaya Conference

M.inutes of the MALAYA CONFERENCE OF THE .Methodist Episcopal Church January, 1933 \ \' ( .~;'\..1.{~, ·V ,4 t-. BI~1I0P J~f)\\"I" F l.EE . .\\.0\ .. S.T.R., D.O. MINUTES of the Forty-first Session of the Malaya COllference of the Methodist Episcopal Church held in Wesley Church Singapore, Straits Settlements January 5-10, 1933. Table of Contents I. Officers I (a) Of the Annual Conference I (b) Of the Lay Conference I II. Boards, Commissions, and Committees 2 J II. Daily Proceedings ;; IV Disciplinary Questions 17-21 (a) Of the United Sessions of the Annual and Lay Conferences 17 (b) Of the Annual Conference ]8 V Appointments 22 VI. Reports 30-50 (a) District Superintendents 30 (b) Standing Committees and Boards 5 ] { c) Special Committees 66 Cd) Conference Statistician (Between Pages 74 & 75) (e) Conference Treasurer 75 (f) Other Treasurers 76 VII. Memoirs 78 YI J J. Roll of the Dead. 81 (a) ~\,lembers of Conference 81 IX. Historical 82 (a) Conference Sessions 82 x. ;,,,1 isceJlaneous 83-91 (a) Plan of Conference Examinations 83 (b) Conference Rules of Order 88 (( j Supplies and Local Preachers 89 Cd) Lay Conference Resolutions 91 XI. Pastoral Record 92 XII. Index 94 "II: 1111 II: II: 1111 II II III 111111 II: 111111 ~ ~~:~:I::: :=: 1111111111111111111111111111 III 1111111111 I- H if This is to certify that this is _a complete and correct H --I record of the proceedings of the Forty-first Session of the H -:_ ;\lalaya Annual Conference and that it was adopted by the ai! Conference as its Official Record. -

154828942.Pdf

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Universiti Teknologi MARA Institutional Repository 1 PROCEEDING OF 2ND INTERNATIONAL ISLAMIC HERITAGE CONFERENCE (ISHEC 2017) 2 3 PROCEEDING OF 2ND INTERNATIONAL ISLAMIC HERITAGE CONFERENCE (ISHEC 2017) Editors MOHD FAIZAL P. RAMELI ABDUL QAYUUM ABDUL RAZAK MUHAMAD TAUFIK MD SHARIPP MOHD ZAID MUSTAFAR MOHD KHAIRUL NIZAM MOHD AZIZ RAWI NORDIN S. SALAHUDIN SUYURNO DZIAUDDIN SHARIF Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka Alor Gajah ● 2017 4 Cetakan Pertama / First Printing, 2017 Hak Cipta / Copyright Penerbit ACIS, UiTM Cawangan Melaka Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada ACIS, UiTM Cawangan Melaka terlebih dahulu. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from ACIS, UiTM Cawangan Melaka. Diterbitkan di Malaysia oleh / Published in Malaysia by AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI (ACIS), UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN MELAKA, JALAN LENDU, 78000 ALOR GAJAH, MELAKA, MALAYSIA Tel: +606 558 2303, 2305 Atur huruf oleh / Typeset by ABDUL QAYUUM ABDUL RAZAK, MUHAMAD TAUFIK MD SHARIPP, MOHD ZAID MUSTAFAR & MOHD KHAIRUL NIZAM MOHD AZIZ Mel-e: [email protected] Reka bentuk kulit oleh Mohd Khairul Nizam Mohd Aziz Mel-e: [email protected] ISBN: 5 Table of Contents ________________________________________________________________________ Foreword 7 Preface 9 HISTORIOGRAPHY AND ISLAMIC THOUGHT Genre Historiografi Ibn al-Athir Norsaeidah Jamaludin, Abdul Qayuum Abdul Razak, Nor Adina Abdul Kadir & Mariam Farhana Md Nasir .. -

Bab Ii Landasan Teori

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Umum Kuliner Kuliner merupakan sebuah hobi campuran yang biasa disebut dengan wisata kuliner yang tujuannya untuk makan dan berjalan-jalan (wisata, berpergian). Namun, biasanya kata kuliner lenig memacu kepada makanannya dibandingkan dengan jalan- jalan. Kata kuliner berasal dari bahasa Inggris, yaitu culinary yang berarti “urusan masak memasak”. Kata kuliner tersebut menjadi luas di Indonesia karena adanya media masa dan televisi. Berdasarkan pengertian tersebut, bagi anda yang memiliki hobi jalan-jalan dan makan sangat cocok untuk melakukan kegiatan kuliner ini. Karena mencari hal yang baru sama seperti belajar, dan kuliner juga memiliki arti sebagai mencari hal yang baru dalam bidang makanan dan berpergian. 2.1.1 Definisi Kuliner Kuliner adalah suatu bagian hidup yang erat kaitannya dengan konsumsi makanan sehari-hari karena setiap orang memerlukan makanan yang sangat dibutuhkan sehari-hari. Mulai dari makanan yang sederhana hingga makanan yang berkelas tinggi dan mewah. Semua itu, membutuhkan pengolahan yang serba berkualitas dan bergizi. Sebenarnya kuliner merupakan bagian/sub daripada esensi gastronomi. Sementara istilah kuliner itu sendiri adalah masakan atau dalam bahasa dapur mempunyai sinonim/arti yang sama dengan istilah cuisine . Secara harafiah, kuliner adalah kata yang biasa digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang berhubungan dengan memasak atau profesi kuliner. Profesi kuliner sendiri dapat diartikan profesi untuk memasak atau mempersiapkan produk makanan, seperti chef, management restaurant , ahli penata diet, ahli gizi dan sebagainya. Produk makanan merupakan hasil proses pengolahan bahan mentah menjadi makanan siap dihidangkan melalui kegiatan memasak. 7 8 2.1.2 Definisi Wisata Kuliner Berikut adalah definisi dari Wisata Kuliner : • Wisata kuliner adalah tempat yang dimana menyediakan berbagai fasilitas pelayanan dan aktivitas kuliner yang terpadu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang dibangun untuk rekreasi, relaksasi, pendidikan dan kesehatan. -

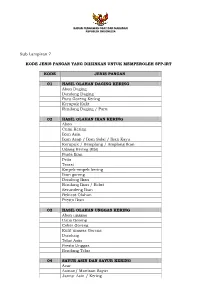

Sub Lampiran 7 KODE JENIS PANGAN YANG DIIZINKAN UNTUK

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA Sub Lampiran 7 KODE JENIS PANGAN YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT KODE JENIS PANGAN 01 HASIL OLAHAN DAGING KERING Abon Daging Dendeng Daging Paru Goreng Kering Kerupuk Kulit Rendang Daging / Paru 02 HASIL OLAHAN IKAN KERING Abon Cumi Kering Ikan Asin Ikan Asap / Ikan Salai / Ikan Kayu Kerupuk / Kemplang / Amplang Ikan Udang Kering (Ebi) Pasta Ikan Petis Terasi Empek-empek kering Ikan goreng Dendeng Ikan Rendang Ikan / Belut Serundeng Ikan Bekicot Olahan Presto Ikan 03 HASIL OLAHAN UNGGAS KERING Abon unggas Usus Goreng Ceker Goreng Kulit unggas Goreng Dendeng Telur Asin Presto Unggas Rendang Telur 04 SAYUR ASIN DAN SAYUR KERING Acar Asinan/ Manisan Sayur Jamur Asin / Kering BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA KODE JENIS PANGAN Sayur Asin Kering Sayur Kering Keripik / Criping Sayur Emping Melinjo / Labu Manisan Rumput Laut 05 HASIL OLAHAN KELAPA Kelapa Parut Kering Nata de Coco Geplak 06 TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA Bihun Biskuit Bagelen / Bagelan Dodol / Jenang / Galamai Kerupuk Kue Brem Kue Kering Makaroni Mie Kering Tapioka Tepung Aren Tepung Arcis Tepung Beras / Ketan Tepung Gandum (bukan tepung terigu yang wajib SNI) Tepung Hunkwee Tepung Kedele Tepung Kelapa Tepung Kentang Tepung Pisang Tepung Sagu Tepung Sukun Roti / Bluder Rempeyek / Peyek Sohun Bakpao Bakpia / Pia Bika Ambon Cakue Cendol Cimol Cone / Wadah Es Krim yang dapat dimakan (edible) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA KODE JENIS PANGAN Kulit Lumpia / Pangsit Moci Molen / Bolen Mutiara / -

Eating Together: Food, Space, and Identity in Malaysia and Singapore, by Jean Duruz and Gaik Cheng Khoo EATING TOGETHER

EATING TOGETHER Rowman & Littlefield Studies in Food and Gastronomy General Editor: Ken Albala, Professor of History, University of the Pacific ([email protected]) Food studies is a vibrant and thriving field encompassing not only cooking and eating habits but also issues such as health, sustainability, food safety, and animal rights. Scholars in disciplines as diverse as history, anthropology, sociology, literature, and the arts focus on food. The mission of Rowman & Littlefield Studies in Food and Gas- tronomy is to publish the best in food scholarship, harnessing the energy, ideas, and creativity of a wide array of food writers today. This broad line of food-related titles will range from food history, interdisciplinary food studies monographs, general interest series, and popular trade titles to textbooks for students and budding chefs, scholarly cookbooks, and reference works. Appetites and Aspirations in Vietnam: Food and Drink in the Long Nineteenth Century, by Erica J. Peters Three World Cuisines: Italian, Mexican, Chinese, by Ken Albala Food and Social Media: You Are What You Tweet, by Signe Rousseau Food and the Novel in Nineteenth-Century America, by Mark McWilliams Man Bites Dog: Hot Dog Culture in America, by Bruce Kraig and Patty Carroll New Orleans: A Food Biography, by Elizabeth M. Williams (Big City Food Biographies series) A Year in Food and Beer: Recipes and Beer Pairings for Every Season, by Emily Baime and Darin Michaels Breakfast: A History, by Heather Arndt Anderson (The Meals series) New Paradigms for Treating -

Daftar Produk Lokal Yang Telah Disertifikasi Halal

DAFTAR PRODUK LOKAL YANG TELAH DISERTIFIKASI HALAL Daerah : Jambi Pelaksana : LPPOM MUI Provinsi Jambi Periode Pendataan : 1 Januari 2010 s/d 15 Nopember 2015 TYPE NO. SERTIFIKAT NAMA NO JENIS PRODUK GROUP CODE NAMA PRODUK MEREK VALIDATE ALAMAT PERUSAHAAN CODE HALAL PERUSAHAAN 1 AMDK 16 01 Wigo dan Vir Wigo dan Vir 29120000011010 07/11/2016 PT. Afresh Desa Kota Karang RT 08 RW 02 No. 08 Kec. Indonesia Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi 2 AMDK 16 01 Oegar dan Irsa Oegar dan Irsa 29120000160911 11/07/2016 PDAM Tirta Sakti Jl. M10 Desa Lindung Jaya Kec. Kayu Aro Kab. Kerinci Kab. Kerinci 3 BUMBU DAN REMPAH 20 04 SAUS SAMBAL PEDAS “OKE” OKE 29200004920114 24/01/2016 PD SARI LEZAT JL. PATTIMURA RT.12 PEMATANG KANDIS, ANUGERAH BANGKO JAMBI 4 BUMBU-BUMBU 20 02 Bumbu Pecel Mak Denok 29060000221211 29/12/2015 MakPERSADA Denok Desa Serdang Jaya RT 02 Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat 5 BUMBU-BUMBU 20 04 Saos Sambal GANDA SARI 29060000910612 26/07/2016 GANDA SARI Jl. Jend. Sudirman KM 1 RT.08, Muara Bulian 6 CATERING 34 Nasi dan Lauk Pauk CINTA KATERING 29160000460212 07/02/2016 CV CINTA Jl. Sunan Kalijaga RT 04 No. 70 Kel. Simpang CATERING III Sipin Jambi 7 CATERING 34 Nasi dan Lauk Pauk WAHYUNI CATERING 29160000500212 18/03/2017 CV WAHYUNI Jl. Halmahera RT 17 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi 8 CATERING 34 Nasi dan Lauk Pauk MERAH PUTIH TUNGGAL 29310001910313 18/03/2017 CV MERAH PUTIH Jl. Bangau III RT 14 RW 05 No. 42 Thehok KATERING TUNGGAL Jambi 9 CATERING 34 NASI DAN LAUK PAUK HARMONI CATERING 29340005280414 29/04/2016 CV.