Download (PDF)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Dp-Metropolis-Version-Longue.Pdf

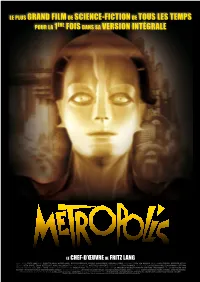

LE PLUS GRAND FILM DE SCIENCE-FICTION DE TOUS LES TEMPS POUR LA 1ÈRE FOIS DANS SA VERSION INTÉGRALE LE CHEf-d’œuvrE DE FRITZ LANG UN FILM DE FRITZ LANG AVEC BRIGITTE HELM, ALFRED ABEL, GUSTAV FRÖHLICH, RUDOLF KLEIN-ROGGE, HEINRICH GORGE SCÉNARIO THEA VON HARBOU PHOTO KARL FREUND, GÜNTHER RITTAU DÉCORS OTTO HUNTE, ERICH KETTELHUT, KARL VOLLBRECHT MUSIQUE ORIGINALE GOTTFRIED HUPPERTZ PRODUIT PAR ERICH POMMER. UN FILM DE LA FRIEDRICH-WILHELM-MURNAU-STIFTUNG EN COOPÉRATION AVEC ZDF ET ARTE. VENTES INTERNATIONALES TRANSIT FILM. RESTAURATION EFFECTUÉE PAR LA FRIEDRICH-WILHELM-MURNAU-STIFTUNG, WIESBADEN AVEC LA DEUTSCHE KINE MATHEK – MUSEUM FÜR FILM UND FERNSEHEN, BERLIN EN COOPÉRATION AVEC LE MUSEO DEL CINE PABLO C. DUCROS HICKEN, BUENOS AIRES. ÉDITORIAL MARTIN KOERBER, FRANK STROBEL, ANKE WILKENING. RESTAURATION DIGITAle de l’imAGE ALPHA-OMEGA DIGITAL, MÜNCHEN. MUSIQUE INTERPRÉTÉE PAR LE RUNDFUNK-SINFONIEORCHESTER BERLIN. ORCHESTRE CONDUIT PAR FRANK STROBEL. © METROPOLIS, FRITZ LANG, 1927 © FRIEDRICH-WILHELM-MURNAU-STIFTUNG / SCULPTURE DU ROBOT MARIA PAR WALTER SCHULZE-MITTENDORFF © BERTINA SCHULZE-MITTENDORFF MK2 et TRANSIT FILMS présentent LE CHEF-D’œuvre DE FRITZ LANG LE PLUS GRAND FILM DE SCIENCE-FICTION DE TOUS LES TEMPS POUR LA PREMIERE FOIS DANS SA VERSION INTEGRALE Inscrit au registre Mémoire du Monde de l’Unesco 150 minutes (durée d’origine) - format 1.37 - son Dolby SR - noir et blanc - Allemagne - 1927 SORTIE EN SALLES LE 19 OCTOBRE 2011 Distribution Presse MK2 Diffusion Monica Donati et Anne-Charlotte Gilard 55 rue Traversière 55 rue Traversière 75012 Paris 75012 Paris [email protected] [email protected] Tél. : 01 44 67 30 80 Tél. -

Saudades Do Futuro: O Cinema De Ficção Científica Como Expressão Do Imaginário Social Sobre O Devir

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA TESE DE DOUTORADO SAUDADES DO FUTURO: O CINEMA DE FICÇÃO CIENTÍFICA COMO EXPRESSÃO DO IMAGINÁRIO SOCIAL SOBRE O DEVIR Autora: Alice Fátima Martins Orientador: Prof. João Gabriel L. C. Teixeira (UnB) Banca: Prof. Paulo Menezes (USP) Prof. Julio Cabrera (UnB) Profª. Fernanda Sobral (SOL/UnB) Prof. Brasilmar Ferreira Nunes (SOL/UnB) Suplentes: Profª. Lourdes Bandeira (SOL/UnB) Prof. Roberto Moreira (SOL/UnB) Profª. Angelica Madeira (SOL/UnB) Profª. Ana Vicentini (CEPPAC/UnB) Profª. Mariza Veloso (SOL/UnB) 2 AGRADECIMENTOS Ao CNPq, pelo apoio financeiro a este trabalho; Ao Prof. João Gabriel L. C. Teixeira, orientador desta tese, companheiro inestimável nesse caminho acadêmico; Aos professores doutores que aceitaram o convite para compor esta banca: Prof. Paulo Menezes, Prof. Julio Cabrera, Profª. Fernanda Sobral, Prof. Brasilmar Ferreira Nunes; Aos suplentes da banca: Profª. Lourdes Bandeira, Prof. Roberto Moreira, Profª. Angélica Madeira, Profª. Ana Vicentini, Profª. Mariza Veloso; Ao Prof. Sergio Paulo Rouanet, que compôs a banca de qualificação, e cujas sugestões foram incorporadas à pesquisa, além das preciosas interlocuções ao longo do percurso; Aos Professores Eurico A. Gonzalez C. Dos Santos, Sadi Dal Rosso e Bárbara Freitag, com quem tive a oportunidade e o privilégio de dialogar, nas disciplinas cursadas; À equipe da Secretaria do Departamento de Sociologia/SOL/UnB, aqui representados na pessoa do Sr. Evaldo A. Amorim; À Professora Iria Brzezinski, pelo incentivo científico-acadêmico, sempre confraterno; À Professora Maria F. de Rezende e Fusari, pelos sábios ensinamentos, quanta saudade... Ao Professor Otávio Ianni, pelas sábias sugestões, incorporadas ao trabalho; Ao Professor J. -

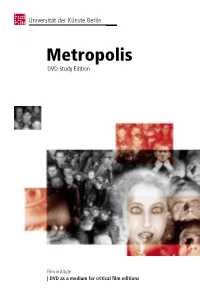

Metropolis DVD Study Edition

Metropolis DVD Study Edition Film institute | DVD as a medium for critical film editions 2 Table of Contents Preface | Heinz Emigholz 3 Preface | Hortensia Völckers 4 Preface | Friedemann Beyer 5 DVD: Old films, new readings | Enno Patalas 6 Edition of a torso | Anna Bohn 8 Le tableau disparu | Björn Speidel 12 Navigare necesse est | Gunter Krüger 15 Navigation-Model 18 New Tower Metropolis | Enno Patalas 20 Making the invisible “visible” | Franziska Latell & Antje Michna 23 Metropolis, 1927 | Gottfried Huppertz 26 Metropolis, 2005 | Mark Pogolski & Aljioscha Zimmermann 27 Metropolis – Synopsis 28 Film Specifications 29 Contributors 30 Imprint 33 Thanks 35 3 Preface Many versions and editions exist of the film Metropolis, dating back to its very first screening in 1927. Commercial distribution practice at the time of the premiere cut films after their initial screening and recompiled them according to real or imaginary demands. Even the technical requirements for production of different language versions of the film raise the question just which “original” is to be protected or reconstructed. In other fields of the arts the stature and authority that even a scratched original exudes is not given in the “history of film”. There may be many of the kind, and gene- rations of copies make only for a cluster of “originals”. Reconstruction work is therefore essentially also the perception of a com- plex and viable happening only to be understood in terms of a timeline – linear and simultaneous at one and the same time. The consumer’s wish for a re-constructible film history following regular channels and self-con- tained units cannot, by its very nature, be satisfied; it is, quite simply, not logically possible. -

Die Entwicklung Des Deutschen Expressionistischen Films

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Německý jazyk a literatura Die Entwicklung des deutschen expressionistischen Films Bc. Adéla Hamrlová Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. 2012 Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig nur mit der Anwendung der angeführten Quelle verfasst habe. Brno, den 20. 7. 2012 ………………………… Bc. Adéla Hamrlová - 2 - An dieser Stelle möchte der Leiter meiner Arbeit Herr Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. für die Leitung meiner Arbeit herzlich bedanken. - 3 - INHALTVERZEICHNIS EINLEITUNG .................................................................................................................. 5 I. THEORETISCHER TEIL .................................................................................... 6 1. EINLEITUNG ZUM THEORETISCHEN TEIL: FILMGESCHICHTE ......... 7 II. PRAKTISCHER TEIL ....................................................................................... 26 2. EINLEITUNG ZUM PRAKTISCHEN TEIL: DREI FILME ........................ 27 DAS KABINETT DES DR. CALIGARI ............................................................... 29 NOSFERATU, EINE SYMPHONIE DES GRAUENS ......................................... 49 METROPOLIS ....................................................................................................... 68 VERGLEICH DER FILME .................................................................................... 97 SCHLUSSBETRACHTUNG ...................................................................................... -

Métropolis 1.6 Mo |

L’ADRC, MK2 en partenariat avec LA CinéMAthèque fRAnçAise présentent ÉpopÉe de la technologie et des collectivités, réalisation des prophÉties de l’ApocAlypse par le machinisme et la corruption, Metropolis est l’un des films les plus célèbres de l’histoire du cinéma. le chef-d’œuvre de fritz lAng dAns sA version intÉgrAle rudolph Klein-rogge (rotwang) et la femme-robot FRITz LANG visionnAire UN CHEF-D’œUVRE dAns les lieux SYMBoles de Metropolis Metropolis a été tourné entre 1925 et 1926 dans trois des plus grands sA version d’origine du prologue dAns lA citÉ Moderniste À lA sÉquence finAle dAns lA cAthÉdrAle. studios de neubabelsberg, dans la banlieue de Berlin. 311 jours et 60 nuits de tournage furent nécessaires pour terminer cette œuvre spectaculaire. outre le film est présenté le 10 janvier 1927 à l’ufA théâtre de Berlin dans les huit acteurs principaux, il fallut engager 750 acteurs pour les petits rôles sa version originelle. si Metropolis rencontre un échec auprès du public et de lA citÉ DES FILS lA ville HAUTE et, dit-on, 25 000 figurants. 6 millions de marks furent dépensés durant le nombreux critiques, il est défendu par l’avant-garde, luis Buñuel et la presse tournage, soit un dépassement de 5 millions sur le budget prévu. ce qui carac- intellectuelle française en tête. une version courte est montrée en france. dis- la « cité des fils » revêt une importance particulière pour la structure des voies aériennes et des passages surélevés, portés par d’imposants térise Metropolis, c’est la grandeur technique de son exécution. -

THE SHAPE of THINGS to COME Lindsey Pauwels ONTWERPEN VAN SCI-FI WERELDEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN

THE SHAPE OF THINGS TO COME LINDSEY PAUWELS ONTWERPEN VAN SCI-FI WERELDEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VAKGROEP ARCHITECTUUR & STEDENBOUW Voorzitter: Prof. Dr. Bart Verschaffel “The Shape Of Things To Come: ontwerpen van sci-fi werelden” door Lindsey Pauwels Promotor: Prof. Dr. Ir.-Arch. Maarten Delbeke Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van burgerlijk ingenieur-architect. Academiejaar 2006-2007 “The Shape Of Things To Come: ontwerpen van sci-fi werelden” door Lindsey Pauwels Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van burgerlijk ingenieur-architect. Academiejaar 2006-2007 Promotor: Prof Dr. Ir.-Arch. Maarten Delbeke Faculteit Ingenieurswetenschappen Universiteit Gent Vakgroep Architectuur & Stedenbouw Voorzitter: Prof. Dr. Bart Verschaffel samenvatting In deze scriptie wordt het verband gelegd tussen het ontwerpen van architectuur en het ontwerpen van science fiction films. In het eerste deel worden de middelen en processen besproken die ontwerpers ter hunner beschikking hebben om omgevingen in science fiction films te ontwerpen en wie deze ontwerpers zijn. Een eerste hoofdstuk behandelt hierbij de mechanische en visuele effecten, in het tweede hoofdstuk wordt het special effects bedrijf Industrial Light & Magic geanalyseerd. In het tweede deel worden vijf science fiction films grondig bestudeerd aan de hand van de informatie uit het eerste deel. trefwoorden ontwerpen van filmomgevingen, decorontwerp, science fiction film, special effects (speciale effecten), production design, Star Wars, Industrial Light & Magic, Metropolis, Tron, Blade Runner, Starship Troopers, Event Horizon De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik INHOUDSTAFEL valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze scriptie. -

Fritz Lang Et Thea Von Harbou, Adapté Du Roman Metropolis

FICHE TECHNIQUE : • Titre : Metropolis • Réalisation : Fritz Lang • Scénario : Fritz Lang et Thea von Harbou, adapté du roman Metropolis de Thea von Harbou • Costumes : Aenne Willkomm • Département art : Otte Hunte, Erich Kettelhut, Walter Schulze- Mittendorff, Karl Vollbretch, Edgar G. Ulmer • Décors : Willy Muller • Effets spéciaux : Ernst Kunstmann, Konstantin Irmen-Tschet, Erich Kettelhut • Consultant technique : Erich Kettelhut • Photographie : Karl Freund et Günther Rittau • Musique : Gottfried Huppertz • Production : Erich Pommer pour UFA (Universum-Film AG), Berlin • Pays d'origine : Allemagne • Langue : allemand • Format : Noir et blanc - 1,33:1 -35mm • Genre : Science-fiction / Fantastique • Courant: expressionnisme allemand • Durée : 150 minutes (145 minutes pour la version restaurée de 2010), (120 minutes pour la version expurgée) • Longueur : 4189m raccourci à 3241m en août1927 • Date de sortie : o Allemagne 10 janvier 1927, Berlin, Ufa-Palast (avant-première) o France 6 février 1927 • Date de reprise : o France 19 octobre 2011 (version restaurée de 2010) C’est un film expressionniste produit pendant la courte période de la République de Weimar. Réalisé en 1927 par le réalisateur autrichien Fritz Lang, le film est muet et en noir et blanc. SYNOPSIS : Metropolis est une mégapole divisée en une ville haute, où vivent les familles dirigeantes, dans l'oisiveté, le luxe et le divertissement, et une ville basse, où les travailleurs font fonctionner la ville. Maria (Brigitte Helm), une femme de la ville basse, essaie de promouvoir l'entente entre les classes, et emmène clandestinement des enfants d'ouvriers visiter la ville haute ; le groupe se fait repousser par les forces de l'ordre, mais Freder Fredersen (Gustav Fröhlich), le fils du dirigeant de Metropolis, tombe amoureux d'elle. -

Fritz Lang Metropolis (Germania/1927, 150’)

Fritz Lang Metropolis (Germania/1927, 150’) Regia: Fritz Lang Sceneggiatura: Thea von Harbou Fotografia: Karl Freund, Günther Rittau Effetti speciali: Eugene Schüfftan Scenografia: Otto Hunte, Erich Kettelhut, Karl Vollbrecht Costumi: Aenne Willkomm Musica: Gottfried Huppertz Interpreti: Brigitte Helm (Maria), Alfred Abel (Joh Fredersen), Gustav Fröhlich (Freder), Rudolf Klein-Rogge (Rotwang), Heinrich George (Grot), Fritz Rasp (uomo magro), Theodor Loos (Josaphat), Erwin Binswanger (Georg), Olaf Storm (Jan) Produzione: Erich Pommer per UFA. Il capolavoro di Lang è ormai riconosciuto da tutti come una delle pietre miliari del cinema, indiscussa vetta della produzione dell'Espressionismo e punto di riferimento imprescindibile per il genere fantascientifico. L'opera mette in scena un mondo distopico collocato nell'allora lontano 2026, in cui le divisioni di classe sono portare all'estremo e i ricchi vivono separati dalla massa operaia sfruttata. Sinossi Nella città di Metropolis la società è divisa in due classi: un'elite oziosa che vive nei grattacieli e gli operai schiavizzati che faticano nel sottosuolo. A capo della città Joh Fredersen, che dall'alto della grande torre di Babele controlla le attività produttive. Suo figlio Freder vede casualmente emergere dalle profondità di Metropolis un gruppo di bambini poveri accompagnati da una giovane donna, Maria. Colpito dalla miseria dei ragazzi e dalla bel•lezza di Maria, Freder li segue nel sottosuolo. Qui scopre lo spazio della fabbrica e assiste a un'esplosione che uccide un gran numero di operai. Dopo un drammatico confronto con il padre, decide di scambiare la propria vita con quella di un operaio. Intanto Joh Fredersen viene a sapere di misteriosi documenti trovati nelle tasche degli operai morti. -

Film in Der Weimarer Republik 14. Dezember 2018 Bis 24. März 2019

KINO DER MODERNE Film in der Weimarer Republik 14. Dezember 2018 bis 24. März 2019 Medienkonferenz: Donnerstag, 13. Dezember 2018, 11 Uhr Inhalt 1. Allgemeine Informationen Seite 2 2. Medieninformation Seite 5 3. Themen der Ausstellung Seite 7 4. Publikation Seite 19 5. Rahmenprogramm zur Ausstellung (Auswahl) Seite 20 6. Laufende und kommende Ausstellungen Seite 25 Leiter Unternehmenskommunikation / Pressesprecher Sven Bergmann T +49 228 9171–204 F +49 228 9171–211 [email protected] Allgemeine Informationen Dauer 14. Dezember 2018 bis 24. März 2019 Intendant Rein Wolfs Kaufmännischer Geschäftsfhrer Patrick Schmeing Kuratorin Kristina Jaspers, Deutsche Kinemathek Medienkurator Nils Warnecke, Deutsche Kinemathek Ausstellungsleiterinnen Susanne Annen, Angelica Francke Leiter Unternehmenskommunikation / Sven Bergmann Pressesprecher Publikation / Presseexemplar 29 € / 15 € Öffnungszeiten Dienstag und Mittwoch: 10 bis 21 Uhr Donnerstag bis Sonntag: 10 bis 19 Uhr Feiertags: 10 bis 19 Uhr Freitags fr angemeldete Gruppen und Schulklassen ab 9 Uhr geffnet Montags geschlossen Eintritt regulär / ermäßigt / Familienkarte 10 € / 6,50 € / 16 € Eintritt frei fr alle Besucher/-innen bis einschließlich 18 Jahre und fr Geflchtete „ZAHLE, WAS DU WILLST“ fr Besucher bis einschließlich 25 Jahre Dienstag und Mittwoch: 18 bis 21 Uhr Happy-Hour-Ticket 7 € fr alle Ausstellungen Dienstag und Mittwoch: 19 bis 21 Uhr Donnerstag bis Sonntag: 17 bis 19 Uhr (nur fr Individualbesucher) Öffentliche Fhrungen Donnerstags: 17 Uhr Sonn- und feiertags: 16 Uhr 60 Minuten 3 € / ermäßigt 1,50 €, zzgl. Eintritt Teilnahmekarten sind im Voraus an der Kasse oder ber Bonnticket im Vorverkauf erhältlich Verkehrsverbindungen U-Bahn-Linien 16, 63, 66 und Bus-Linien 610, 611, 630 bis Heussallee / Museumsmeile DB-Haltepunkt Bonn UN-Campus hinter der Bundeskunsthalle: Linien RE 5 (Rhein-Express), RB 26 (MittelrheinBahn), RB 30 (Rhein-Ahr- Bahn) und RB 48 (Rhein-Wupper-Bahn) Parkmglichkeiten Parkhaus Emil-Nolde-Straße Navigation: Emil-Nolde-Straße 11, 53113 Bonn Presseinformation (dt. -

Catalogo RNFF 2017

FESTIVAL DEL PALAZZO DEL CINEMA CINEMA DI GENERE E DEI CONGRESSI 28 ottobre / 5 novembre 2017 Largo Firenze 1 XV edizione Ravenna RAVENNA NIGHTMARE FILM FEST XV edizione / dal 28 ottobre al 5 novembre 2017 PALAZZO DEL CINEMA E DEI CONGRESSI Largo Firenze 1 Ravenna CECILIA DALL’OLIO & MARCO DI CEGLIE the new volvo xc60. the future of safety. Ogni idea, ogni innovazione tecnologica che abbiamo portato sulle strade fino ad oggi,sono state il nostro contributo al mondo per migliorare la sicurezza di tutti. Dentro e fuori dall’auto. E il futuro entra nella Nuova Volvo XC60 con innovativi sistemi di sicurezza di serie, tra cui l’esclusivo City Safety con Steering Support che supporta il guidatore ad effettuare la sterzata d’emergenza in modo da evitare veicoli, pedoni, ciclisti e grandi animali, prevenendo eventuali collisioni. Perché a volte sono proprio le cose che non accadono, quelle che contano davvero. Nuova Volvo XC60: il futuro della sicurezza, è già arrivato. Guarda la strada con occhi nuovi. Valori massimi nel ciclo combinato: MADE BY SWEDEN consumo 7,7 l/100km. Emissioni CO2 176 g/km. RAVENNA (Fornace Zarattini) - Via Braille 1 (ang. Via Faentina) www.volvoravenna.it IMOLA - Via Ercolani, 1 (ang. Via Selice) www.volvoimola.it T. 389 063 5034 [email protected] Cinema [email protected] www.publimediaitalia.com Piazza Bernini 6 Ravenna 0544.511311 L’Emilia-Romagna? È una visione Emilia-Romagna Film Commission è stata istituita dalla Regione quale interlocutore ideale di produzioni, enti, imprese e professionisti del mondo dell’audiovisivo. E-R Film Commission ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio professionale, culturale, ambientale e storico dell’Emilia-Romagna, attraverso azioni di supporto tecnico, logistico e burocratico per gli operatori di settore. -

Updated Metropolis Synopsis

CAST Joh Fredersen………………………………. Alfred Abel Freder Fredersen…………………………… Gustav Fröhlich Maria / The Robot…………………………. Brigitte Helm Rotwang……………………………………. Rudolf Klein-Rogge Josephat…………………………………….. Theodor Loos Grot (Foreman)…………………………….. Heinrich George Slim………………………………………… Fritz Rasp Master of Ceremonies……………………… Heinrich Gotho Georgi, 11811……………………………… Erwin Biswanger Mafinus…………………………………….. Hans Leo Reich Jan………………………………………….. Olaf Storm CREW Director…………………………………….. Fritz Lang Screenplay………………………………….. Fritz Lang & Thea von Harbou Producer……………………………………. Erich Pommer Original Music Score………………………. Gottfried Huppertz Cinematography……………………………. Karl Freund & Günther Rittau Art Direction……………………………….. Otto Hunte, Erich Kettelhut & Karl Vollbrecht Costume Design……………………………. Aenne Willkomm Set Designer………………………………... Edgar G. Ulmer Special Effects……………………………... Ernst Kunstmann Visual Effects………………………………. Gunther Rittau & H.O. Schulze Painted Effects & Technical Advisor……… Erich Kettelhut Sculptures & Robot Design………………... Walter Schultze-Mittendorf Makeup…………………………………….. Otto Genath Still Photography…………………………... Horst von Harbou Production………………………………….. Universum-Film AG (UFA), Berlin © 2010 Kino International | www.kino.com/metropolis 1 SYNOPSIS (Passages and sections still considered lost are italicized; new additions to this restoration are in bold.) In Metropolis, a towering city of the future, society is divided into two classes: one of planners and management, who live high above the Earth in skyscrapers; and one of workers, who live and toil underground, slaves to the whistle of Metropolis’s ten-hour clock. Like the other children born into the privileged upper caste, Freder Fredersen, the only son of Metropolis’ ruler, lives a life of luxury. One day, as he and his friends play games in the lush, private Eternal Gardens, they are interrupted by a beautiful girl, accompanied by a group of workers’ children. They are quickly ejected, but Freder is transfixed by the girl — and decides to follows her down to the grim Lower City machine rooms. -

Fritz Lang, 1927 Dirección: Fritz Lang

Metrópolis Fritz Lang, 1927 Dirección: Fritz Lang. País: Alemania. Año: 1927. Duración: 153 min. Interpretación: Alfred Abel (John Fredersen), Gustav Fröhlich (Freder), Brigitte Helm (Maria / El Robot), Rudolf Klein-Rogge (Rotwang), Fritz Rasp (Slim), Theodor Loos (Josaphat), Heinrich George (Grot). Guión: Fritz Lang; basado en la novela de Thea von Harbou. Producción: Erich Pommer. Música: Gottfried Huppertz. Fotografía: Karl Freund y Günther Rittau. Dirección artística: Otto Hunte, Erich Kettelhut y Karl Vollbrecht. Vestuario: Aenne Willkomm. Efectos especiales: Ernst Kunstmann. Efectos visuales: Eugen Schüfftan "Metropolis" es una película muda, rodada con medios rudimentarios, sin embargo, continúa siendo una de las películas artísticamente más impecables de todos los tiempos, ya no sólo por la buena utilización de las técnicas, sino porque derrocha una fantasía abrumadora. Cada escena es toda una obra de arte por su perfecta combinación de iluminación, fotogafía, rocambolescos decorados y magnífico montaje. Desde ese edén prefabricado -con claros ecos del paraíso que El Bosco retratara en su Jardín de las Delicias- hasta esas fábricas monumentales inspiradas en el antiguo Egipto, pasando por esa revisitación del mito de Frankenstein que es la mujer máquina, "metropolis" o el pánico de "Alicia en el País de las Maravillas", "Metropolis" nos ofrece una impresionante sucesión de escenas absolutamente memorables. La pelicula se mantiene, durante sus dos horas y media, en un imparable clímax que deja al espectador clavado en la butaca. Asimismo, resulta cuanto menos curioso el observar cómo ha evolucionado el cine. El cine mudo, con sus gestos viscerales, sus exageradas poses, sus acelerados movimientos... Una idea de la cinematografía completamente diferente, pero que posee un encanto indiscutible.