ELIANA BENASSULY BOGÉA.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Música E Identidade De Marca: Uma Análise De Conteúdo Sobre a Atuação Da Marca Farm No Spotify

Faculdade de Comunicação Departamento de Audiovisuais e Publicidade Música e identidade de marca: uma análise de conteúdo sobre a atuação da marca Farm no Spotify Luana Gomes Gandra Coutinho Brasília 2019 Faculdade de Comunicação Departamento de Audiovisuais e Publicidade Luana Gomes Gandra Coutinho Música e identidade de marca: uma análise de conteúdo sobre a atuação da marca Farm no Spotify Projeto final em Publicidade e Propaganda apresentado à Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Bacharel em Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda. Orientador: Prof. Dr. Elton Bruno Pinheiro Brasília 2019 Faculdade de Comunicação Departamento de Audiovisuais e Publicidade Luana Gomes Gandra Coutinho Projeto Final aprovado em ___/___/___ para obtenção do grau de Bacharel em Comunicação Social, habilitação Publicidade e Propaganda. BANCA EXAMINADORA ______________________________________________________ Prof. Dr. Elton Bruno Pinheiro DAP/FAC/UnB | Orientador ______________________________________________________ Prof. Dr. Edmundo Brandão Dantas DAP/FAC/UnB | Examinador ______________________________________________________ Profª. Drª. Suelen Brandes Marques Valente DAP/FAC/UnB | Examinadora ______________________________________________________ Prof. Me. Mauro Celso Maia FAC/UnB | Suplente Brasília 2019 Tudo o que uma marca faz pode ser entendido como um capítulo da sua história, contada com o objetivo de reforçar o seu significado e, como consequência, envolver os que se identificam com tais narrativas. (Ronaldo Fraga). Agradecimentos Aos meus pais, a minha família e amigos, pelo apoio, pelo suporte e pela companhia nessa caminhada. A Suelen, Edmundo e Mauro, por aceitarem compor a banca e participar desse projeto muito especial para mim. A Rafa e Clara por compartilharem comigo essa experiência e terem feito dela mais feliz e prazerosa. -

Rádio Nacional Fm De Brasília

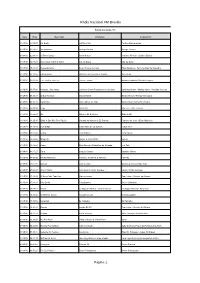

Rádio Nacional FM Brasília RÁDIO NACIONAL FM Data Hora Descrição Intérprete Compositor 01/09/16 00:02:27 For Emily Luiz Eça Trio Pacífico Mascarenhas 01/09/16 01:56:02 Ser Brasileiro George Durand George Durand 01/09/16 02:54:31 A Última Dança Paula Nunes Vanessa Pinheiro / Lidiana Enéias 01/09/16 04:01:21 Uma Gaita Sobre O Morro Edu da Gaita Edu da Gaita 01/09/16 05:00:26 Pressentimento Grupo Toque de Salto Elton Medeiros / Hermínio Belo de Carvalho 01/09/16 06:00:56 Fita Amarela Martinho da Vila & Aline Calixto Noel Rosa 01/09/16 06:03:38 Tim Tim Por Tim Tim Leonel Laterza Haroldo Barbosa / Geraldo Jaques 01/09/16 06:07:43 Verdade, Uma Ilusão Carlinhos Brown/Paralamas do Sucesso Carlinhos Brown / Marisa Monte / Arnaldo Antunes 01/09/16 06:11:31 O Que Se Quer Marisa Monte Marisa Monte / Rodrigo Amarante 01/09/16 06:14:12 Geraldofla Mário Adnet & Lobão Mário Adnet / Bernardo Vilhena 01/09/16 06:18:14 Pagu Maria Rita Rita Lee / Zélia Duncan 01/09/16 06:22:27 Ela Gilberto Gil & Moska Gilberto Gil 01/09/16 06:25:16 Onde A Dor Não Tem Razão Mariana de Moraes & Zé Renato Paulinho da Viola / Elton Medeiros 01/09/16 06:29:06 Dois Cafés Tulipa Ruiz & Lulu Santos Tulipa Ruiz 01/09/16 06:32:46 Lenha Zeca Baleiro Zeca Baleiro 01/09/16 06:36:42 Milagreiro Djavan & Cássia Eller Djavan 01/09/16 06:42:26 Capitu Zélia Duncan & Hamilton de Holanda Luiz Tatit 01/09/16 06:47:27 Terra Caetano Veloso Caetano Veloso 01/09/16 06:53:55 Pavão Misterioso Ednardo, Amelinha & Belchior Ednardo 01/09/16 06:57:56 Estrelar Marcos Valle Marcos & Paulo Sérgio Valle 01/09/16 -

CANÇÃO PARA INGLÊS VER: Gêneros, Identidades E Relações De Poder No Carimbó E No Brega

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO COMUNICAÇÃO, CULTURA E AMAZÔNIA MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO Antonio Carlos Fausto da Silva Júnior CANÇÃO PARA INGLÊS VER: gêneros, identidades e relações de poder no carimbó e no brega BELÉM – PARÁ 2015 Antonio Carlos Fausto da Silva Júnior CANÇÃO PARA INGLÊS VER: gêneros, identidades e relações de poder no carimbó e no brega Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia, da Universidade Federal do Pará, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Comunicação. Área de concentração: Comunicação. Linha de pesquisa: Mídia e Cultura na Amazônia. Orientadora: Prof.ª Dr.ª Regina Lúcia Alves de Lima BELÉM-PARÁ 2015 Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP) Sistema de Bibliotecas da UFPA Silva Júnior, Antonio Carlos Fausto da, 1985- Canção para inglês ver : gêneros, identidades e relações de poder no carimbó e no brega / Antonio Carlos Fausto da Silva Júnior. - 2015. Orientadora: Regina Lúcia Alves de Lima. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Letras e Comunicação, Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia, Belém, 2015. 1. Música popular - Pará - História e crítica. 2. Análise do discurso. 3. Música folclórica - Pará. 4. Carimbó. I. Título. CDD 22. ed. 781.630981 Antonio Carlos Fausto da Silva Júnior CANÇÃO PARA INGLÊS VER: gêneros, identidades e relações de poder no carimbó e no brega Dissertação apresentada à Universidade Federal do Pará, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia, Mestrado em Ciências da Comunicação, para a defesa de dissertação. -

Janeiro 2021

Relatório de Programação Musical Razão Social: Empresa Brasileira de Comunicação S/A - Grupo EBC CNPJ: 09.168.704/0001-42 Rádio Nacional AM de Brasília - AM 980 kHz – Brasília/DF / Rádio Nacional da Amaqônia - OC 11.780Khz e 6.180KHZ / Rádio Nacional FM do Alto Solimões - 96,1Mhz - Tabatinga/AM / Rádio Nacional AM do Alto Solimões - 670Khz - Tabatinga/AM Data Hora Nome da música Nome do intérprete Nome do compositor Gravadora Vivo Mec. 01/01/2021 00:01:33 Novo Tempo/ Fim De Ano Ivan Lins Ivan Lins / Vitor Martins X 01/01/2021 00:06:06 Começaria Tudo Outra Vez Simone Luiz Gonzaga Jr. X 01/01/2021 00:09:04 Do Jeito Que A Vida Quer Grupo Revelação Benito Di Paula X 01/01/2021 00:11:45 Deixa a Vida Me Levar Zeca Pagodinho Serginho Mereti X 01/01/2021 00:16:21 Fita Amarela Aline Calixto Noel Rosa X Martinho Da Vila 01/01/2021 00:19:00 Estão Voltando As Flores Emilio Santiago Paulo Soledad X 01/01/2021 00:23:08 Maracangalha Luiz Melodia Dorival Caymmi X Mahal Reis 01/01/2021 00:26:19 Folhas Secas Beth Carvalho Nelson Cavaquinho / Guilherme De Brito X 01/01/2021 00:29:33 O Que É Que Eu Faço Amanhã Alcione José Augusto X 01/01/2021 00:34:12 O Que E o Que é Gonzaguinha Luiz Gonzaga Jr. X 01/01/2021 00:38:23 Cheia De Manias Raça Negra Gabú / Luiz Carlos X 01/01/2021 00:41:48 Eu Não Quero Mais Fundo De Quintal Tio Hélio Dos Santos X 01/01/2021 00:46:01 Testamento De Partideiro Sombrinha Candeia X Arlindo Cruz Leci Brandao 01/01/2021 00:50:18 Mel Na Boca Almir Guineto David Corrêa X 01/01/2021 00:53:33 Mudei De Ideia Antonio Carlos e Jocafi Antonio -

Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Faculdade De Biblioteconomia E Comunicação Departamento De Comunicação Curso De Comunicação Social - Relações Públicas

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS EMÍLIA ADAMS HILGERT DO POPULAR AO MASSIVO: Uma análise do programa Esquenta! Porto Alegre 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - RELAÇÕES PÚBLICAS EMÍLIA ADAMS HILGERT DO POPULAR AO MASSIVO: Uma análise do programa Esquenta! Porto Alegre 2015 EMÍLIA ADAMS HILGERT DO POPULAR AO MASSIVO: Uma análise do programa Esquenta! Trabalho de conclusão apresentado à Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Comunicação Social, habilitação Relações Públicas. Orientadora: Profª Drª Nilda Aparecida Jacks Co-orientadora: Ms. Laura Hastenpflug Wottrich Porto Alegre 2015 CIP - Catalogação na Publicação Adams Hilgert, Emília DO POPULAR AO MASSIVO: Uma análise do programa Esquenta! / Emília Adams Hilgert. -- 2015. 83 f. Orientadora: Nilda Jacks. Coorientadora: Laura Hastenpflug Wottrich. Trabalho de conclusão de curso (Graduação) -- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Curso de Comunicação Social: Relações Públicas, Porto Alegre, BR-RS, 2015. 1. Cultura popular. 2. Popular massivo. 3. Televisão aberta. 4. Esquenta!. I. Jacks, Nilda, orient. II. Hastenpflug Wottrich, Laura, coorient. III. Título. Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os dados fornecidos pelo(a) autor(a). UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO AUTORIZAÇÃO Autorizo o encaminhamento para avaliação e defesa pública do TCC (Trabalho de Conclusão de Cursos) intitulado DO POPULAR AO MASSIVO: Uma análise do programa Esquenta! de autoria de Emília Adams Hilgert, estudante do curso de Comunicação Social – Relações Públicas, desenvolvida sob minha orientação. -

Resenha De Notícias Culturais

RESENHA DE NOTÍCIAS CULTURAIS Edição Nº 100 [ 23/8/2012 a 29/8/2012 ] Sumário CINEMA E TV...............................................................................................................4 La Nacion (Argentina) - Historias que sólo existen al ser recordadas.............................................4 Página 12 (Argentina) – Un pueblo de tiempos muertos.................................................................4 Folha de S. Paulo - Curta é o único representante do país em concurso.......................................6 Folha de S. Paulo - Festival de curtas revê origens do cinema.......................................................6 Folha de S. Paulo - Após seis anos, Heloísa Périssé estreia filme 'O Diário de Tati'......................8 Zero Hora - O Brasil se vê na TV....................................................................................................9 Zero Hora - À procura de roteiristas................................................................................................9 Folha de S. Paulo - Demolições e "enfeiamento" de SP são tema de documentário....................10 O Globo - Um Circo, dois voos......................................................................................................11 Carta Capital - A busca pelo tipo comum......................................................................................12 Folha de S. Paulo - Tecnologia barateia custos de produção.......................................................14 Estado de Minas - Um exercício de Experimentação....................................................................14 -

Júlio Prestes: República Arouche São João

JÚLIO PRESTES: 18:00 Ira! 21:00 Baby do Brasil 0:00 Vanessa da Mata 6:00 Teatro Mágico 9:00 Pepeu Gomes 12:00 RZO 15:00 Luiz Melodia 18:00 Martha Reeves & The Vandellas REPÚBLICA 18:00 Hammond Grooves 20:00 Stanley Jordan 22:00 Paul Jackson Trio 0:00 União Black 2:00 Fefé 4:00 Fernanda Abreu 6:00 Blitz the Ambassador 8:00 Dexter e MV Bill 10:00 Projeto Nave (Marechal, Kl Jay, Síntese, SNJ, Ogi, Dexter) 12:00 Evinha & Trio Esperança (Clássico Casaco Marrom) 14:00 Dom Paulinho 16:00 Spok Frevo AROUCHE 19:00 Peninha 21:00 Rosanah 23:00 Kátia 1:00 Tati Quebra Barraco 3:00 Gang do Eletro 5:00 The Rossi-Tributo a Reginaldo Rossi 7:00 Lafayette+ +Autoramas + B Negão 9:00 Márcio Greyck 11:30 Falcão 13:30 Brea na Garoa (Felipe Cordeiro + Lia Sofia + Lue) convida Manuel Cordeiro, Dona Onete e Fafá de Belém 16:00 Valesca 18:00 Roberta Miranda SÃO JOÃO 19:00 Jackson Firebird 21:00 Helcio Aguirra - Homenagem 23:00 Uriah Heep 1:00 Mark Farmer 3:00 Secret Chiefs 3 5:00 The Medics 7:00 Anjo dos Becos 9:00 Agent Orange 11:00 Gueto 13:00 Dominatrix 15:00 Mercenárias 17:00 Lydia Lunch TEATRO MUNICIPAL 19:00 Célia (1972)-Célia com Verocai 21:30 Tetê e o Lírio Selvagem (1978)-Tetê Espíndola 0:00 O Romance do Pavão Mysteriozo (1974) -Ednardo 02:30 Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros (1987)-Fausto Fawcett 05:00 Mandinga (1988)-André Christovam 07:00 Summertime (1981)-Cida Moreira 09:00 Trem de Ferro (1969)-Claudette Soares 11:30 A Bossa Negra (1961)-Elza Soares 14:00 Hip Hop cultura de rua (1988) - Thaíde & DJ Hum, Código 13, O Credo, MC Jack DANÇA ANHANGABAÚ -

Rádio Nacional Da Amazônia

Relatório de Execução Musical Razão Social: Empresa Brasil de Comunicação S/A - Grupo EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 Nome Fantasia: EBC - Nacional da Amazônia OC 11.780Khz e 6.180 Khz - Cidade: Brasilia - UF: DF Data Hora Descrição Intérprete Compositor Programa Ao Vivo Mecânico 01/03/2020 23:00 COMO UM BOM FILHO DO VENTO MANEL CRUZ MANEL CRUZ Tanto Mar X 01/03/2020 23:00 BEIJA-FLÔR MANEL CRUZ MANEL CRUZ Tanto Mar X 01/03/2020 23:00 CASO ARRUMADO MANEL CRUZ MANEL CRUZ Tanto Mar X 01/03/2020 23:00 VIDA NOVA MANEL CRUZ MANEL CRUZ Tanto Mar X 01/03/2020 23:00 CAPITÃO ROMANCE ORNATOS VIOLETA PEIXE Tanto Mar X 01/03/2020 23:00 CÃES & OSSOS MANEL CRUZ MANEL CRUZ Tanto Mar X 01/03/2020 23:00 AINDA NÃO ACABEI MANEL CRUZ MANEL CRUZ Tanto Mar X 01/03/2020 23:00 LIBELINHA MANEL CRUZ MANEL CRUZ Tanto Mar X 01/03/2020 23:00 ANJO INCRÍVEL MANEL CRUZ MANEL CRUZ Tanto Mar X 01/03/2020 23:00 LENÇO ENXUTO SAMUEL ÚRIA & MANEL CRUZ Tanto Mar X 01/03/2020 23:00 O CÉU AQUI MANEL CRUZ MANEL CRUZ Tanto Mar X 01/03/2020 23:00 INVENÇÃO DA TARDE MANEL CRUZ MANEL CRUZ Tanto Mar X 01/03/2020 23:00 ONDE ESTOU EU MANEL CRUZ MANEL CRUZ Tanto Mar X 01/03/2020 23:00 O NAVIO DELA MANEL CRUZ MANEL CRUZ Tanto Mar X 08/03/2020 23:00 É DOCE MORRER NO MAR CESÁRIA ÉVORA & MARISA MONTE DORIVAL CAYMMI Tanto Mar X 08/03/2020 23:00 NÔ STÓRIA ENEIDA MARTA Tanto Mar X 08/03/2020 23:00 LEMBRA-ME UM SONHO LINDO NÉ LADEIRAS FAUSTO BORDALO DIAS Tanto Mar X 08/03/2020 23:00 AS ROSAS NÃO FALAM GISELA JOÃO CARTOLA Tanto Mar X 08/03/2020 23:00 MALVA ROSA CARMINHO JOÃO LINHARES BARBOSA / JOSÉ -

Christina Fuscaldo De Souza Melo Cantautoras: Um Ensaio Sobre Sete

Christina Fuscaldo de Souza Melo Cantautoras: Um ensaio sobre sete mulheres e sua importância na música popular brasileira Tese de Doutorado Tese apresentada ao Programa de Pós- graduação em Letras da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Literatura, Cultura e Contemporaneidade. Orientador: Júlio Cesar Valladão Diniz Rio de Janeiro Outubro de 2020 Christina Fuscaldo de Souza Melo Cantautoras: Um ensaio sobre sete mulheres e sua importância na música popular brasileira Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-Rio. Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo. Prof. Júlio Cesar Valladão Diniz Orientador Departamento de Letras – PUC-Rio Profª. Mirele Carolina Werneque Jacomel Instituto Federal do Paraná Profª. Sylvia Helena Cyntrão UNB Prof. Miguel Jost Ramos Pesquisador Autônomo Profa. Daniela Pedreira Aragão Pesquisador Autônomo Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2020 Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do trabalho sem autorização expressa da autora, do orientador e da universidade. Christina Fuscaldo de Souza Melo Escritora, jornalista, cantora e compositora. Formada em Comunicação Social pelo Centro Universitário da Cidade e em Letras pela Universidade Federal Fluminense. Mestra em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC-Rio. Autora dos livros Discobiografia Legionária (Editora LeYa, 2016) e Discobiografia Mutante: Álbuns que Revolucionaram a Música Brasileira (Editora Garota FM Books, 2018). Ficha Catalográfica Melo, Christina Fuscaldo de Souza Cantautoras : um ensaio sobre sete mulheres e sua importância na música popular brasileira / Christina Fuscaldo de Souza Melo ; orientador: Júlio Cesar Valladão Diniz. -

Tamba-Tajá: Regionalismo Amazônico Em Fafá De Belém Tamba-Tajá: Fafá De Belém’S Amazonian Regionalism Edilson Mateus Costa Da Silva

regionalismo . 1976. Tamba-tajá Capa do LP Tamba-tajá: Tamba-tajá: amazônico em Fafá de Belém Edilson Mateus Costa da Silva Mestre e doutorando em História Social da Amazônia pelo Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Pará (UFPA). Professor da Faculdade Integrada Brasil-Amazônia (Fibra) e do Plano Nacional de Formação de Professores (Parfor) da UFPA. [email protected] Tamba-tajá: regionalismo amazônico em Fafá de Belém Tamba-tajá: Fafá de Belém’s Amazonian regionalism Edilson Mateus Costa da Silva resumo abstract Neste trabalho abordamos o regiona- In this paper we discuss the Amazonian re- lismo amazônico presente em parte do gionalism in Fafá of Belém’s song repertoi- repertório da cantora Fafá de Belém. re. The starting point here is that her first Partimos da análise segundo a qual album, Tamba-tajá, bequeathed an aesthetic seu álbum inaugural, Tamba-tajá, legou and thematic line that has deeply affected uma linha estética e temática que mar- the artist’s career, establishing distance cou profundamente a carreira da intér- from and return to the audiovisual material prete, estabelecendo distanciamentos of Amazonian nature. Along these lines, e retornos ao material audiovisual de the text focuses on her phonographic, video cunho amazônico. Nessa linha, nossa clip, and graphic material production, and atenção se voltará para a produção fo- highlights the reception of her work by the nográfica, de videoclipes e do material press, particularly by music critics. gráfico de seus discos, além de enfati- zarmos também a recepção de sua obra pela imprensa e, em particular, pelos críticos musicais. -

Durval Lelys Hoje No Atalaia Artista Baiano

BELÉM, SÁBADO, 16 DE JULHO DE 2016 [email protected] TEL.: 3216-1126 SHOW CULTURA GENTE Karol Diva lança CD no Sal Morre Sábato Magaldi Cantora amapaense (foto) canta na noite do dia Crítico de teatro, Sábatto Magaldi era 23, no Verão Completo do Maçarico. Página 3. especialista em Nelson Rodrigues. Página 2. O LIBERAL Durval Lelys hoje no Atalaia Artista baiano que liderou MARQKS SAULO por 27 anos o Asa de Águia, nos carnavais fora de época de todo o País, apresenta pela primeira voz seu show solo no Pará, no verão de Salinas Da Redação ara agitar a temporada de Pférias e dar as boas vindas ao verão, a Paradise Beach Club, localizada em Salinas, realiza durante os finais de se- mana de julho diversos shows com atrações nacionais e locais. Hoje, a festa começa às 20 horas, fica por conta do cantor Durval Lelys, que promete uma apre- sentação repleta de hits para reencontrar o público paraen- se. Na abertura tem Baladeros, Jeito Inocente, DJ Feco, Renato Sanders e Renan Malato. “Estou muito feliz em vol- tar pra esse clima do verão de Salinas em um evento e época Durval Lelys estreou no carnaval, com Ricardo Chaves, no Bloco Pinel, ainda na faculdade, e brilhou com o Asa de Águia que têm tudo a ver comigo”, revela Durval. O artista, que já fez outras apresentações no local, informa que esse será seu to Villas Boas, a quem chamava (percussão), o Asa foi um dos no Bloco Pinel”. e “Nero”, com a música “Dança No caminho daqui até Salinas primeiro show da carreira solo de tio, e logo depois entrou para grupos mais premiados do Car- Ele explica que agora preten- da Manivela”, “Conde Draculi- vamos ouvir e lembrar todas no estado. -

A MUSICALIDADE DO CARIMBÓ EM MARABÁ (PA): Estética, Hibridismo E Prática Cotidiana

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DINÂMICAS TERRITORIAIS E SOCIEDADE NA AMAZÔNIA – PDTSA TALITA SILVA MONTEIRO A MUSICALIDADE DO CARIMBÓ EM MARABÁ (PA): ESTÉTICA, HIDRIDISMO E PRÁTICA COTIDIANA. MARABÁ-PA 2017 TALITA SILVA MONTEIRO A MUSICALIDADE DO CARIMBÒ EM MARABÁ (PA): ESTÉTICA, HIDRIDISMO E PRÁTICA COTIDIANA Dissertação de Mestrado apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Interdisciplinaridade. Orientador: Prof. Phd. Alexandre Silva dos Santos Filho. MARABÁ-PA 2017 Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP) Biblioteca Campus do Tauarizinho da UNIFESSPA. Marabá, PA Monteiro, Talita Silva A musicalidade do carimbó em Marabá (PA): estética, hidridismo e prática cotidiana / Talita Silva Monteiro ; orientador, Alexandre Silva dos Santos Filho. — Marabá : [s. n.], 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia, Marabá, 2017. 1. Cultura – Marabá (PA). 2. Música - Aspectos sociais - Pará. 3. Fusão cultural. 4. Música - Filosofia e estética. 5. Patrimônio cultural. 6. Música - Amazônia. I. Santos Filho, Alexandre Silva dos, orient. II. Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia. III. Título. CDD: 22. ed.: 306.098115 Elaboração: Alessandra Helena da Mata Nunes Bibliotecária-Documentalista CRB2/586 TALITA SILVA MONTEIRO A MUSICALIDADE DO CARIMBÓ EM MARABÁ (PA): ESTÉTICA, HIDRIDISMO E PRÁTICA COTIDIANA. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade da Amazônia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em fase de aprovação pela Banca Examinadora constituída pelos seguintes membros: _________________________________________________ Prof.