Christina Fuscaldo De Souza Melo Cantautoras: Um Ensaio Sobre Sete

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

RÆDIO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO out 2020.Xlsx

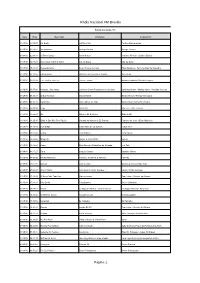

Relatório de Programação Musical Razão Social:Empresa Brasileira de Comunicação S/A CNPJ:09.168.704/0001-42 Nome Fantasia:Rádio Nacional do Rio de JaneiroDial: 1130 Khz Cidade: UF: Data Hora Nome da música Nome do intérprete Nome do compositor Gravadora Vivo Mec. 01/10/2020 20:00:43 Seu Olhar Carla Visi Gilberto Gil X 01/10/2020 20:03:54 Baianidade Nago AnaVitoria X 01/10/2020 20:09:04 Samba do Grande Amor Sérgio Ricardo & Djavan Chico Buarque X 01/10/2020 20:11:59 Lenço Zeca Pagodinho e Velha Guarda da Portela Monarco/Francisco Santana X 01/10/2020 20:15:21 Fique na minha vida Roberta Campos & Vitor Kley Roberta Campos X 01/10/2020 20:18:15 Mensagem de Amor Biquini Cavadao Herbert Vianna X 01/10/2020 20:22:13 Vida Madrasta Paulinho da Viola & D.Ivone Lara Elton Medeiros/Hermínio Bello de Carvalho X 01/10/2020 20:26:47 Embira Casuarina e Geraldo Azevedo X 01/10/2020 20:29:40 Linda Juventude Flávio Venturini Flavio Venturini X Marcio Borges 01/10/2020 20:33:27 Maior Abandonado Barão Vermelho Cazuza/Frejat X 01/10/2020 20:37:03 Sereia Guiomar Zélia Duncan & Dona Ivone Lara Delcio Carvalho/D.Ivone Lara X 01/10/2020 20:40:17 Morena de Angola Sururu na Roda Chico Buarque X 01/10/2020 20:44:04 Menino Deus A Cor do som e Caetano Veloso Caetano Veloso__ X 01/10/2020 20:48:16 Trilhos Urbanos Belô Veloso Caetano Veloso X 01/10/2020 20:53:34 Interfone Só Pra Contrariar Altay Veloso X 01/10/2020 20:57:43 Símples Desejo Thiaguinho Thiaguinho X 01/10/2020 21:01:34 Homem-Aranha Jorge Vercilo Jorge Vercilo X 01/10/202021:06:06Reu Confesso Ivete & Criolo -

Música E Identidade De Marca: Uma Análise De Conteúdo Sobre a Atuação Da Marca Farm No Spotify

Faculdade de Comunicação Departamento de Audiovisuais e Publicidade Música e identidade de marca: uma análise de conteúdo sobre a atuação da marca Farm no Spotify Luana Gomes Gandra Coutinho Brasília 2019 Faculdade de Comunicação Departamento de Audiovisuais e Publicidade Luana Gomes Gandra Coutinho Música e identidade de marca: uma análise de conteúdo sobre a atuação da marca Farm no Spotify Projeto final em Publicidade e Propaganda apresentado à Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Bacharel em Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda. Orientador: Prof. Dr. Elton Bruno Pinheiro Brasília 2019 Faculdade de Comunicação Departamento de Audiovisuais e Publicidade Luana Gomes Gandra Coutinho Projeto Final aprovado em ___/___/___ para obtenção do grau de Bacharel em Comunicação Social, habilitação Publicidade e Propaganda. BANCA EXAMINADORA ______________________________________________________ Prof. Dr. Elton Bruno Pinheiro DAP/FAC/UnB | Orientador ______________________________________________________ Prof. Dr. Edmundo Brandão Dantas DAP/FAC/UnB | Examinador ______________________________________________________ Profª. Drª. Suelen Brandes Marques Valente DAP/FAC/UnB | Examinadora ______________________________________________________ Prof. Me. Mauro Celso Maia FAC/UnB | Suplente Brasília 2019 Tudo o que uma marca faz pode ser entendido como um capítulo da sua história, contada com o objetivo de reforçar o seu significado e, como consequência, envolver os que se identificam com tais narrativas. (Ronaldo Fraga). Agradecimentos Aos meus pais, a minha família e amigos, pelo apoio, pelo suporte e pela companhia nessa caminhada. A Suelen, Edmundo e Mauro, por aceitarem compor a banca e participar desse projeto muito especial para mim. A Rafa e Clara por compartilharem comigo essa experiência e terem feito dela mais feliz e prazerosa. -

10-Milton Nascimento Una Calle Llamada Mundo

164 MILTON NASCIMENTO: UNA CALLE LLAMADA MUNDO Alberto Carlos De Souza Universidade Nacional Rosario- Espírito Santo - Brasil Resumen El punto de partida de este estudio consistirá en la exploración de la musicalidad de Milton Nascimento y de sus compañeros del “movimiento” “Clube da Esquina”, destacándose la relevancia del conjunto de esa obra para la cultura brasilera. El referido “movimiento” floreció en Minas Gerais en el auge de uno de los períodos más críticos de la historia contemporánea brasilera: la dictadura militar. En tanto, el “Clube da Esquina” – dado a la diversidad de los temas tratados en sus letras y su singularidad poética -, luego se difundió por todo el espacio cultural brasilero. Hablar del “Clube da Esquina” no es tarea fácil porque hay una dolorosa ausencia o pálida presencia de este movimiento en estudios que se ocupan de nuestra música popular. El “Clube da Esquina” fue un círculo de amigos que se reunieron en un pequeño pub en la esquina de la Calle Divinópolis y Calle Paraisópolis, en un bucólico barrio de Belo Horizonte (Minas Gerais - Brasil), llamado Santa Teresa. Era parte de esa hermandad, interesada en música, cine y poesía, Milton Nascimento, Wagner Tiso, Fernando Brant, Toninho Horta, Beto Guedes, Moura Tavinho, los hermanos Lô y Marcio Borges, Robertinho Silva, Nivaldo Ornelas, Ronaldo Bastos, Murilo Antunes Nelson Angelo y Novelli, entre otros. En estas reuniones, regadas con mucha cerveza, Milton Nascimento y sus compañeros. Milton fue y sigue siendo la mayor referencia del movimiento “Clube da Esquina”. Palabras-clave: Milton Nascimento. Club de la Esquina. Historia. Música Popular Brasileña. Introducción El punto de partida de este estudio consistirá en la exploración de la musicalidad de Milton Nascimento y de sus compañeros del “movimiento” “Clube da Esquina”, destacándose la relevancia del conjunto de esa obra para la cultura brasilera. -

SESI Cidadania Mobiliza Avaré No Dia 17 Concha Acústica Vai Concentrar Atendimentos

10 DE AGOSTO DE 2013 - ANO XII - Nº 628 AÇÃO SOCIAL SESI Cidadania mobiliza Avaré no dia 17 Concha Acústica vai concentrar atendimentos Está programado para o próximo apoio da Prefeitura, a iniciativa do Ser- sábado, 17 de agosto, das 9h às 16h viço Social da Indústria (SESI-SP) leva à na Praça Prefeito Romeu Bretas (Con- população serviços gratuitos, recreação, cha Acústica) a primeira edição da ação conscientização e orientação para se ob- social SESI Cidadania em Avaré. Com ter mais qualidade de vida. Página 45 HABITAçãO Sorteio de casas populares reúne mais de 7 mil pessoas ESPORTES OBRAS Página 24 No CAC, o Prefeitura calça viela CULTURA II Fórum Esportivo na Vila Esperança Paula Lima faz show na Concha Página 44 Página 48 Acústica Página 46 LEMBRETE EDUCAçãO No próximo dia 15, quinta-feira, vence a 2ª parcela semestral do Imposto Transporte escolar recebe Predial Territorial Urbano (IPTU). Efetue o pagamento da cota no prazo e con- novos veículos siga 10% de desconto no total da tarifa. Informe-se pelo telefone 3711-2561 (Setor de Tributação) durante horário comercial. Página 02 2 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE avaré - N° 628 AVARÉ, 10 DE AGOSTO DE 2013 SECRETARIAS MUNICIPAIS SAÚDE ADMINISTRAÇÃO/ ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Passeata pela Vacinação contra Deira Alizia Visentin Villen Telefones - 3711-2565 / 3711-2582 / 3711-1756 AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE Raiva Canina acontece hoje José Ricardo Cardozo Barreto Telefones - 3711-2553 / 3711-2559 Acontece na manhã deste sábado, a partir das 10 ASSUNTOS INSTITUCIONAIS horas, uma passeata de divulgação da Campanha de Miguel Ignatios Vacinação contra a Raiva Canina no município. -

Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE LETRAS E ARTES PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA MESTRADO EM MÚSICA SOUL MAIS SAMBA: MOVIMENTO BLACK RIO E O SAMBA NOS ANOS 1970 SABRINA LÔBO DE MORAES RIO DE JANEIRO, 2014 2 SOUL MAIS SAMBA: MOVIMENTO BLACK RIO E O SAMBA NOS ANOS 1970 por SABRINA LÔBO DE MORAES Dissertação submetida ao Programa de Pós- Graduação em Música do Centro de Letras e Artes da UNIRIO, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre, sob a orientação do Professor Dr. Luiz Otávio Braga Rio de Janeiro, 2014 4 Moraes, Sabrina Lôbo de. M827 Soul mais samba: movimento Black Rio e o samba nos anos 1970 / Sabrina Lôbo de Moraes, 2014. 112 f. ; 30 cm Orientador: Luiz Otávio Braga. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. Autorizo a cópia da minha dissertação “Soul mais samba: movimento Black Rio e o 1. Soul (Música) - Rio de Janeiro - 1970. 2. Samba - Rio de Janeiro - samba nos1970 anos. 3.1970 Prática. _________________________________________ interpretativa (Música). I. Braga, Luiz Otávio. II. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Letras e Artes. Curso de Mestrado em Música. III. Título. CDD – 781.644 6 AGRADECIMENTOS Ao meu orientador, professor Dr. Luiz Otávio Braga, pela generosidade e ensinamentos. Aos professores José Alberto Salgado e Bartolomeu Wiese pela participação nas bancas e pelas valiosas sugestões. Ao CNPQ pelo financiamento a esta pesquisa. Aos meus colegas de mestrado pela amizade e apoio constante. Aos professores da UNIRIO pelas contribuições à pesquisa. -

Rádio Nacional Fm De Brasília

Rádio Nacional FM Brasília RÁDIO NACIONAL FM Data Hora Descrição Intérprete Compositor 01/09/16 00:02:27 For Emily Luiz Eça Trio Pacífico Mascarenhas 01/09/16 01:56:02 Ser Brasileiro George Durand George Durand 01/09/16 02:54:31 A Última Dança Paula Nunes Vanessa Pinheiro / Lidiana Enéias 01/09/16 04:01:21 Uma Gaita Sobre O Morro Edu da Gaita Edu da Gaita 01/09/16 05:00:26 Pressentimento Grupo Toque de Salto Elton Medeiros / Hermínio Belo de Carvalho 01/09/16 06:00:56 Fita Amarela Martinho da Vila & Aline Calixto Noel Rosa 01/09/16 06:03:38 Tim Tim Por Tim Tim Leonel Laterza Haroldo Barbosa / Geraldo Jaques 01/09/16 06:07:43 Verdade, Uma Ilusão Carlinhos Brown/Paralamas do Sucesso Carlinhos Brown / Marisa Monte / Arnaldo Antunes 01/09/16 06:11:31 O Que Se Quer Marisa Monte Marisa Monte / Rodrigo Amarante 01/09/16 06:14:12 Geraldofla Mário Adnet & Lobão Mário Adnet / Bernardo Vilhena 01/09/16 06:18:14 Pagu Maria Rita Rita Lee / Zélia Duncan 01/09/16 06:22:27 Ela Gilberto Gil & Moska Gilberto Gil 01/09/16 06:25:16 Onde A Dor Não Tem Razão Mariana de Moraes & Zé Renato Paulinho da Viola / Elton Medeiros 01/09/16 06:29:06 Dois Cafés Tulipa Ruiz & Lulu Santos Tulipa Ruiz 01/09/16 06:32:46 Lenha Zeca Baleiro Zeca Baleiro 01/09/16 06:36:42 Milagreiro Djavan & Cássia Eller Djavan 01/09/16 06:42:26 Capitu Zélia Duncan & Hamilton de Holanda Luiz Tatit 01/09/16 06:47:27 Terra Caetano Veloso Caetano Veloso 01/09/16 06:53:55 Pavão Misterioso Ednardo, Amelinha & Belchior Ednardo 01/09/16 06:57:56 Estrelar Marcos Valle Marcos & Paulo Sérgio Valle 01/09/16 -

Universidade De Brasília Instituto De Ciências Humanas Programa De Pós-Graduação Em História Mestrado Em História

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA MESTRADO EM HISTÓRIA BALANÇA QUE O SAMBA É UMA HERANÇA SAMBA, PARTIDO ALTO, MERCADO FONOGRÁFICO E SAMBISTAS NAS DÉCADAS DE 1960 A 1980 LELLISON DE ABREU SOUZA Brasília 2020 LELLISON DE ABREU SOUZA BALANÇA QUE O SAMBA É UMA HERANÇA SAMBA, PARTIDO ALTO, MERCADO FONOGRÁFICO E SAMBISTAS NAS DÉCADAS DE 1960 A 1980 Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em História da Universidade de Brasília como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em História Cultural. Orientador: Prof. Dr. Anderson Ribeiro Oliva. Brasília 2020 Para Maria do Socorro Araújo, minha avó materna, que apareceu em meus sonhos com boas notícias; Para Umberto Vassena, meu amigo que viveu quase um século e não poderá ler esta dissertação. AGRADECIMENTOS Para escrever esta dissertação contei com o apoio de muitas pessoas. Elas ajudaram de várias formas. E com satisfação e alegria quero aqui deixar registrado minha gratidão. Agradeço à minha esposa Carolina. Esteve junto durante toda a jornada. Ela já incentivava meu retorno à vida acadêmica muitos anos antes dele ocorrer. Foi uma fonte constante de apoio e ânimo durante os obstáculos enfrentados desde o começo de 2018 (quando o mestrado começou a tomar forma). Não foram poucos obstáculos. Cito entre alguns uma fratura no pé direito, uma demissão durante a seleção do mestrado, as cinco intervenções cirúrgicas que enfrentei entre o fim de 2019 e o começo de 2020, outros problemas de saúde, burocracias diversas, uma invasão ao nosso apartamento e uma pandemia que ainda está em curso enquanto escrevo estas palavras no começo de Agosto de 2020. -

Março 2012 Revista UBC

REVISTA DA UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES #12 / MARÇO de 2012 + TOCA (E VÊ) RAUUUUUL! + EMBARQUE DE INSTRUMENTOS: A CONFUSÃO ESTÁ NO AR + NOS 70 ANOS DA UBC, UMA HOMENAGEM A MÁRIO LAGO ALCEU VALENÇA REVERENCIADO NO CARNAVAL DE PERNAMBUCO, QUE AJUDOU A CRAVAR NO IMAGINÁRIO BRASILEIRO, COMPOSITOR COMEMORA QUATRO DÉCADAS DE UMA CARREIRA BEM-SUCEDIDA REVISTA DA UNIÃO 40 BRASILEIRA DE 50 COMPOSITORES #12 : MARÇO de 2012 Frédéric Chopin Ângela Maria EDITORIAL 60 A música é união, sinfonia, encontro de sons. No caso das canções, o som dos instrumentos se junta à poesia e à voz. Mas quem cria beleza para todos precisa sobreviver, viver do produto de seu trabalho, ver sua obra e seu talento reconhecidos. Aí nasce um importante direito humano, o autoral. A história da luta dos compositores musicais do Brasil vem desde a pioneira Chiquinha Gonzaga e tem uma data símbolo, 22 de junho de 1942. Foi o dia em que todos se uniram para fundar a União Brasileira de Compositores, a UBC. Há 70 anos, a UBC é a nossa sinfônica, o braço que nos une e 70 protege os nossos direitos. Dercy Gonçalves 80 Vinicius de Moraes 90 04-05 06-07 08-09 10-11 12-13 ÍNDICE Rita Lee Mário Lago 2000 14-15 16-17 18-19 20-21 22 04 : NOVIDADES NACIONAIS 11 : FIQUE DE OLHO 2010 06 : LANÇAMENTOS 12 : CAPA: ALCEU VALENÇA 07 : NOVIDADES inTERnacionais 16 : ENTREVISTA: BID 08 :CINEMA: RAUL SEIXAS 17 : ARRECADAÇÃO DIGITAL 10 : ENTREVISTA: FILIPE CATTO 18 : TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS 20 : HOMENAGEM: MÁRIO LAGO erasmo carlos ROUPA NOVA A Revista UBC é uma publicação da União Brasileira -

ELIANA BENASSULY BOGÉA.Pdf

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ NÚCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZÔNICOS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRÓPICO ÚMIDO ELIANA BENASSULY BOGÉA O CARIMBÓ É DO CARIMBÓ culturaS, sabereS e políticaS Belém, PA 2019 Alvorada do Carimbó para celebrar o Registro como Patrimônio Cultural Brasileiro, 11 setembro 2014. Foto: Acervo Cris Salgado. O CARIMBÓ É DO CARIMBÓ culturaS, sabereS e políticaS Eliana Bogéa – Doutoranda Prof. Silvio Figueiredo - Orientador Belém, PA 2019 ELIANA BENASSULY BOGÉA Alvorada do Carimbó para celebrar o Registro como Patrimônio Cultural Brasileiro, 11 setembro 2014. Foto/Acervo: Cris Salgado. O CARIMBÓ É DO CARIMBÓ culturaS, sabereS e políticaS Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (PPDSTU) Do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA) da Universidade Federal do Pará (UFPA), para obtenção do título de Doutora. Orientação: Prof. Doutor Silvio Figueiredo Alvorada do Carimbó para celebrar o Registro como Patrimônio Cultural Brasileiro, 11 setembro 2014. Foto/Acervo: Cris Salgado. Belém, PA 2019 Dados Internacionais de Catalogação na publicação (CIP) Biblioteca José Marcelino M. da Costa _________________________________________________________________________ B 674c Bogéa, Eliana Benassuly O carimbó é do carimbó: culturaS, sabereS e políticaS. / Eliana Benassuly Bogéa. – 2019. Orientador: Silvio Figueiredo Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Pará, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento -

CANÇÃO PARA INGLÊS VER: Gêneros, Identidades E Relações De Poder No Carimbó E No Brega

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO COMUNICAÇÃO, CULTURA E AMAZÔNIA MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO Antonio Carlos Fausto da Silva Júnior CANÇÃO PARA INGLÊS VER: gêneros, identidades e relações de poder no carimbó e no brega BELÉM – PARÁ 2015 Antonio Carlos Fausto da Silva Júnior CANÇÃO PARA INGLÊS VER: gêneros, identidades e relações de poder no carimbó e no brega Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia, da Universidade Federal do Pará, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Comunicação. Área de concentração: Comunicação. Linha de pesquisa: Mídia e Cultura na Amazônia. Orientadora: Prof.ª Dr.ª Regina Lúcia Alves de Lima BELÉM-PARÁ 2015 Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP) Sistema de Bibliotecas da UFPA Silva Júnior, Antonio Carlos Fausto da, 1985- Canção para inglês ver : gêneros, identidades e relações de poder no carimbó e no brega / Antonio Carlos Fausto da Silva Júnior. - 2015. Orientadora: Regina Lúcia Alves de Lima. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Letras e Comunicação, Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia, Belém, 2015. 1. Música popular - Pará - História e crítica. 2. Análise do discurso. 3. Música folclórica - Pará. 4. Carimbó. I. Título. CDD 22. ed. 781.630981 Antonio Carlos Fausto da Silva Júnior CANÇÃO PARA INGLÊS VER: gêneros, identidades e relações de poder no carimbó e no brega Dissertação apresentada à Universidade Federal do Pará, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia, Mestrado em Ciências da Comunicação, para a defesa de dissertação. -

Janeiro 2021

Relatório de Programação Musical Razão Social: Empresa Brasileira de Comunicação S/A - Grupo EBC CNPJ: 09.168.704/0001-42 Rádio Nacional AM de Brasília - AM 980 kHz – Brasília/DF / Rádio Nacional da Amaqônia - OC 11.780Khz e 6.180KHZ / Rádio Nacional FM do Alto Solimões - 96,1Mhz - Tabatinga/AM / Rádio Nacional AM do Alto Solimões - 670Khz - Tabatinga/AM Data Hora Nome da música Nome do intérprete Nome do compositor Gravadora Vivo Mec. 01/01/2021 00:01:33 Novo Tempo/ Fim De Ano Ivan Lins Ivan Lins / Vitor Martins X 01/01/2021 00:06:06 Começaria Tudo Outra Vez Simone Luiz Gonzaga Jr. X 01/01/2021 00:09:04 Do Jeito Que A Vida Quer Grupo Revelação Benito Di Paula X 01/01/2021 00:11:45 Deixa a Vida Me Levar Zeca Pagodinho Serginho Mereti X 01/01/2021 00:16:21 Fita Amarela Aline Calixto Noel Rosa X Martinho Da Vila 01/01/2021 00:19:00 Estão Voltando As Flores Emilio Santiago Paulo Soledad X 01/01/2021 00:23:08 Maracangalha Luiz Melodia Dorival Caymmi X Mahal Reis 01/01/2021 00:26:19 Folhas Secas Beth Carvalho Nelson Cavaquinho / Guilherme De Brito X 01/01/2021 00:29:33 O Que É Que Eu Faço Amanhã Alcione José Augusto X 01/01/2021 00:34:12 O Que E o Que é Gonzaguinha Luiz Gonzaga Jr. X 01/01/2021 00:38:23 Cheia De Manias Raça Negra Gabú / Luiz Carlos X 01/01/2021 00:41:48 Eu Não Quero Mais Fundo De Quintal Tio Hélio Dos Santos X 01/01/2021 00:46:01 Testamento De Partideiro Sombrinha Candeia X Arlindo Cruz Leci Brandao 01/01/2021 00:50:18 Mel Na Boca Almir Guineto David Corrêa X 01/01/2021 00:53:33 Mudei De Ideia Antonio Carlos e Jocafi Antonio -

ESQUADRÃO DA MORTE”: Genealogia De Uma Categoria Da Violência Urbana No Rio De Janeiro (1957 – 1987)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO DAVID MACIEL DE MELLO NETO “ESQUADRÃO DA MORTE”: genealogia de uma categoria da violência urbana no Rio de Janeiro (1957 – 1987) RIO DE JANEIRO 2014 DAVID MACIEL DE MELLO NETO “ESQUADRÃO DA MORTE”: genealogia de uma categoria da violência urbana no Rio de Janeiro (1957 – 1987) Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos parcial à obtenção do título de Mestre em Sociologia. Orientadora: Profª. Dra. Joana Domingues Vargas RIO DE JANEIRO 2014 DAVID MACIEL DE MELLO NETO “ESQUADRÃO DA MORTE”: genealogia de uma categoria da violência urbana no Rio de Janeiro (1957 – 1987) Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos parcial à obtenção do título de Mestre em Sociologia. Aprovada por: Profª. Dra. Joana Domingues Vargas (orientadora). PPGSA/UFRJ Prof. Dr. Michel Misse (PPGSA/UFRJ) Profª. Dra. Márcia da Silva Pereira Leite (PPCIS/UERJ) Suplentes: Prof. Dr. Alexandre Werneck (NECVU/UFRJ) Prof. Dr. Fernando Rabossi (PPGSA/UFRJ) , Para Seu David e Dona Hebe, meus pais. Para Luciana Fusinatto, com todo o amor que houver. Agradecimentos Devo agradecer, em especial, à minha orientadora Joana Domingues Vargas por toda a paciência e principalmente pela compreensão com o prazo apertado de conclusão. Sempre bem-humorada, suas dicas, conselhos, críticas e revisão foram imprescindíveis. Outra contribuição sua, também fundamental, foi o curso de Sociologia do Crime e da Violência por ela oferecido, o qual muito contribuiu para minha especialização na área.