El Asesino De Las Mil Caras

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

TESISBONIFAZ 27Mayo2012

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO PROGRAMA DE POSGRADO EN LETRAS FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS LA POÉTICA DE LA MUERTE EN LA OBRA LÍRICA DE RUBÉN BONIFAZ NUÑO TESIS QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE DOCTORA EN LETRAS PRESENTA MARIBEL RUBÍ URBINA REYES TUTOR: DR. ALEJANDRO GONZÁLEZ ACOSTA COMITÉ TUTORAL: DR. SAMUEL GORDON LISTOKIN DR. VICENTE QUIRARTE CASTAÑEDA Ciudad Universitaria, junio, 2012. UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. Dedico este esfuerzo a Moisés Rodríguez, por ser mi cómplice, mi compañero, mi amor profundo e incondicional. En este viaje juntos he hallado la claridad y la fuerza internas para concluir cada ciclo. Agradezco al Dr. Alejandro González Acosta, por su amoroso apoyo y su guía en toda etapa. Gracias a su presencia, al pasar los años, me he convertido en un ser humano más completo. Agradezco al Dr. Samuel Gordon, al Dr. Vicente Quirarte, al Dr. Roberto Heredia y al Dr. Bulmaro Reyes, por su valioso acompañamiento. ÍNDICE Introducción... 1 I. -

Estudios Sobre Miguel Servet II

Estudios sobre Miguel Servet (II) Introducción a cargo de Sergio Baches Opi Emilio Campo Fernando Fuentes Daniel Moreno Julio Salvador Encarnación Ferré Alejandro Vicente I.E.S. MIGUEL SERVET © LOS AUTORES Cubierta: David Pérez e Ignacio Cólera Edita: I.E.S. Miguel Servet. Zaragoza Depósito Legal: Z-2198-2006 Imprime: Huella Digital S. L. Zaragoza, julio de 2006 ESTUDIOS SOBRE MIGUEL SERVET II CONTINUA LA SERIE COMENZADA EN 2004 CON LA INTENCIÓN DE RECOGER TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN ELABORADOS POR PROFESORES Y ALUMNOS DEL INSTITUTO “MIGUEL SERVET”. EL OBJETIVO ES EL MISMO: CONVERTIR AL I.E.S. “MIGUEL SERVET” EN UN FOCO PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN DEDICADO A ESTUDIAR LA ÉPOCA, LA VIDA Y LA OBRA DEL GRAN HUMANISTA EUROPEO QUE DA NOMBRE AL CENTRO. LOS AUTORES Sumario i Introducción a cargo de Sergio Baches Opi 1 La organización de la sociedad civil por Calvino Emilio Campo Angulo 17 Miguel Servet y la herencia del método Fernando Fuentes Gorgas 49 Servet y Calvino: un diálogo a muerte Daniel Moreno Moreno 87 La muerte en los labios, de José Echegaray: Una visión neorromántica de Miguel Servet Julio Salvador Fernández 105 El erasmismo, la doctrina perseguida Alejandro Vicente Carrillo 115 PUBLICACIONES: Miguel Servet. Destino entre la sangre y el fuego (Montaje radiofónico) Encarnación Ferré 129 Anexo bibliográfico Introducción En el verano del año 2005, cuando visité la sede de la Unitarian Universalist Society en Boston, tuve la suerte de entrevistarme con el Reverendo Peter Hughes; en la actualidad, uno de los principales estudiosos de la obra de Miguel Servet. Como no podía ser de otro modo, el tema de nuestra conversación giró entorno a Servet. -

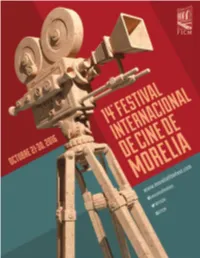

Ficm Cat16 Todo-01

Contenido Gala Mexicana.......................................................................................................125 estrenos mexicanos.............................................................................126 Homenaje a Consuelo Frank................................................................... 128 Homenaje a Julio Bracho............................................................................136 ............................................................................................................ introducción 4 México Imaginario............................................................................................ 154 ................................................................................................................. Presentación 5 Cine Sin Fronteras.............................................................................................. 165 ..................................................................................... ¡Bienvenidos a Morelia! 6 Programa de Diversidad Sexual...........................................................172 ..................................................... Mensaje de la Secretaría de Cultura 7 Canal 22 Presenta............................................................................................... 178 Mensaje del Instituto Mexicano de Cinematografía ������������9 14° Festival Internacional de Cine de Morelia.............................11 programas especiales........................................................................ 179 -

Abrir Volumen I Universidad Complutense De Madrid Facultad De Filología

ABRIR VOLUMEN I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA VIDA Y OBRA DE JUAN ANTONIO CASTRO ABRAHAM MADROÑAL DURÁN VOL. II TESIS DOCTORAL 1992 532 CAPITULO VI.4. LA CRÍTICA A LA CONDICIÓN HUMANA. Integran este grupo, según nuestra opinión, las obras Ejercicios en la noche(l97l), Fiebre(1974), El puñal y la hoguera(19fl), Nata batida(19T1), La espera(1978> y Los sábados sagrados(1960 incompleta). Es uno de los grupos más importantes para nosotros por la calidad de las obras en él incluidas. Todas ellas censuran un comportamiento humano, bien sea la ambición desmesurada, la envidia profesional, la maldad o el comportamento irracional y egoísta, pero siempre desde una mirada comprensiva. La validez intemporal de estas críticas quiere ser reforzada en estas obras mediante su localización fuera de España en general: Londres, Viena, Orleans, la antigua Grecia,etc. Excepcionalmente hay también aquí lugares propios de nuestro país, como los que aparecen en Nata batida, pero también en este caso la obra pretende evadirse de la circunstancia concreta y apuntar hacia el papel de la mujer en general. Estas obras son las más naturalistas que escribió nuestro autor y muchas de ellas alcanzaron los escenarios comerciales, 533 y algunas con un éxito respetable (El puñal y la hoguera le mereció al autor el prestigioso Premio Palencia y fue una de las obras de las que siempre se sintió más orgulloso). En casi todas hay un argumento lineal, en el que es muy frecuente encontrar la confusión entre realidad y ficción <Ejercicios en la noche es quizá el ejemplo más evidente, pero también se aprecia en la confusión entre locura y verdad en Fiebre y no digamos en El puñal y la hoguera). -

I Antología Virtual Infanto-Juvenil PANDEMIA DE LETRAS CORRENTINAS

I Antología Virtual Infanto-Juvenil PANDEMIA DE LETRAS CORRENTINAS PANDEMIA DE LETRAS CORRENTINAS Jóvenes Escritores Correntinos I Antología Virtual Infanto-Juvenil PANDEMIA DE LETRAS CORRENTINAS Jóvenes Escritores Correntinos. Edición única. Imagen de Tapa: Cesar Pereyra – Chavarría – 20 años Diagramación de Tapa: Leonardo Gómez. Diseño Interior: José Alejandro Arce y Leonardo Gómez Coordinación y Compilación: José Alejandro Arce. Libro de edición argentina, de distribución gratuita. Se agradece su reenvío, distribución y difusión. Su modificación, alteración o plagio, será penado por la propia conciencia del infractor. I Antología Virtual Infanto-Juvenil PANDEMIA DE LETRAS CORRENTINAS Palabras Preliminares Hace un tiempo atrás recibía la invitación de Mary Acosta a ser parte de la Academia Alas, un grupo de personas que se ocupaban de difundir las letras pueriles que abundan y que están en la constante espera de ver la luz, esa luz no se disfruta si nadie la enciende. Me sentí muy honrado y acepté sin dudar, pero sabiendo que era capaz de aportar mi humilde granito de arena. Luego el mundo cayó en la nefasta pandemia que nos obligó a recluirnos en nuestros hogares, a no socializar como nos gusta y estábamos acostumbrados. Es allí donde surgió el interrogante, qué hacer? Cómo encender esa luz? Cómo calmo mis pulsiones de gestionar cultura y ayudar a nutrirnos de las cosas bellas de la literatura? Y en una noche de néctares sagrados, silencios rotos por la música y ansias de difundir, me brota la idea de esta antología; sólo había que proponerla y esperar las reacciones. Esas reacciones están a la vista en este libro. -

Julio Diamante Edita • Fundación AISGE Cuéntame Cómo Pasó

aisge la revista trimestral de los artistas nº 52 julio/septiembre · 2017 BELÉN RUEDA VIVIR CON LOS OJOS «LAS COSAS MALAS NO SE BIEN ABIERTOS OLVIDAN. SOLO APRENDES A QUE DUELAN MENOS» JAVIER PEREIRA «Nuestra generación convive entre el romanticismo y el desengaño» l PEPA RUS l JESÚS BONILLA l MERCEDES HOYOS l 100 AÑOS DE FERNANDO REY l 2 julio/septiembre 2017 ÍNDICE EL OBJETIVO AMIGO ACTÚA REVISTA CULTURAL 3 CONTENIDOS LA ACTRIZ n Nahia Láiz imagina- FIRMAS ba desde la infancia un futuro como intérprete, por eso a los 14 años inició 04 NANDO LÓPEZ ‘Sed de ficción’ su formación en su Bilbao natal. Ya en 06 MARC GARCIA COTÉ ‘La embestida’ Madrid continuó unos estudios de Ar- te Dramático que luego la llevarían a ivares ivares l París. Su personaje de Alba en la web- PANORAMA ACTÚA O serie Libres fue premiado internacio- 09 #LaTeleQueViene: encuentro 28 Centenario de Fernando Rey Nº 52 JULIO/SEPTIEMBRE DE 2017 nalmente en festivales, mientras que internacional sobre las nuevas 30 Los secretos del éxito de ‘Galicia Crime’ Revista cultural de AISGE • Artistas su paso por la pequeña pantalla lo plataformas de contenidos ‘online’ Intérpretes, Sociedad de Gestión avalan tanto ¿Hay alguien ahí? como Por Beatriz 32 El apasionante Berlín de Ciro Miró 14 Julio Diamante Edita • Fundación AISGE Cuéntame cómo pasó. Este 2017 he- 34 La selección musical de Marian Álvarez Depósito legal • M-41944-2004 mos visto su papel a las órdenes de 18 Ilustres veteranos: José Luis Pellicena 40 Raquel Meller: una heroína ISSN • 1698-6091 Fernando González Molina -

Realidad Y Márgenes

Realidad y márgenes poesía 1992-2012 la verde espigaa 5 b i b l i o t e c a c h i a p a s Manuel Velasco Coello GoBerNador deL estado de chiapas Luis arturo Guichard Juan Carlos Cal y Mayor Franco director GeNeraL deL coNecuLta-chiapas Susana del Pilar Utrilla González coordiNadora operativa técNica Marco A. Orozco Zuarth director de puBLicacioNes Realidad y márgenes CH 861.44M poesía 1992-2012 G945 R288 Guichard, Luis Arturo Realidad y márgenes : Poesía 1992-2012 / Luis Arturo Guichard. — Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México : CONECULTA, 2013. 335 p. : il. ; 21 cm. (Colección Biblioteca Chiapas. Serie La verde espiga ; 5) ISBN 978-607-7855-70-5 1. POESÍA CHIAPANECA — SIGLO XX g © Luis arturo Guichard D.R. © 2013 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Boulevard Ángel Albino Corzo 2151, Fracc. San Roque, 29040, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. [email protected] isBN: 978-607-7855-70-5 hecho eN méxico — 2013 — preseNtacióN reaLidad y márGeNes, de Luis Arturo Guichard, reúne dos dé- cadas de un trabajo poético en el que se confirma una voz ma- dura y sólida en la nueva tradición literaria de Chiapas. Guichard es un poeta formado en la más estricta academia, pero también en los territorios propios de la tradición lírica de la lengua española, derivado de lo cual este compendio nos ofrece una obra de magnífica calidad literaria para disfrute del lector. En tal virtud, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, que me honro en dirigir, tiene el gusto de poner este trabajo al alcance del público, con el objetivo siempre presente, de que no hay mejor inversión para potenciar el desarrollo y mul- tiplicar las capacidades del ser humano, que la misma cultura. -

H O M O S U I C I D I O Juvenil

H O M O S U I C I D I O JUVENIL LA TERCERA EPIDEMIA DEL VIH Orlando León y Vélez Vasco M.C 1 Dedicado con todo mi cariño, en mi destierro: A mi familia (Jorge Arturo I, II y III), Lupita y Abril por su apoyo. Y con especial afecto a la familia cristiana Castillo Pombo García, dilectos amigos, sin cuya constante presencia y oraciones protegen cotidianamente mis acciones. Y a la Fundación: Profra. Graciela García Sáenz – Lic. Mario Bernardini (patrocinadores, representantes y asesores en esta empresa). D.R., ® Orlando León y Vélez Vasco 2011 Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin previo y expreso consentimiento del Autor a cualquier persona y actividad que sean ajenas a la mismo. 2 CAPÍTULOS. A manera de prégrafe, o el porqué de este implicado. …………….. 1. UNO. El homosuicidio, o la tercera epidemia. ………….………..….. 11. DOS. Cristian X. El ídolo juvenil, o el varón homosexual adolescente. …..…. 33. 3 TRES. Deyanira, o el suicidio en la mujer homosexual. …. 46. CUATRO. Juanito Duber Vals, o cuando el clóset se abrió. …..…………… 73. CINCO. Arturo Segura, u homo de los “emos”. …………………….. 95. SEIS. Maximiliano, Maxxine, o el doble riesgo. ………………………… 132. SIETE. Marta sin hache y Aurora del Carmen, o las dos seducciones. ……………….… 162. 4 OCHO. Los amores de “El Happy”, o sexo al servicio de la doble moral. …. 192. NUEVE. La prevención del suicidio juvenil o una bella postal de Utopía. …………. 215. Consideraciones finales. o mientras sucede otro evento. ……….. 225. 5 A manera de prégrafe o el porqué de este implicado. -

POESÍA REUNIDA Teresa Leonardi Herran FONDO EDITORIAL SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PROVINCIA DE SALTA

FONDO EDITORIAL SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PROVINCIA DE SALTA Teresa Leonardi Herran POESÍA REUNIDA Teresa Leonardi Herran FONDO EDITORIAL SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PROVINCIA DE SALTA Ilustración de tapa: María Eugenia Pérez Arte de tapa: ADV Group ©2012, FONDO EDITORIAL | SECRETARÍA DE CULTURA Salta-Argentina ISBN: 978-987-28355-3-8 A las mujeres y hombres que con amor, generosidad, alegría y comprensión acompañaron y acompañan mi caminar. A mi hijo Martín que me enseñó la bondad. POÉTICA DEL AMOR CONTRA LA MUERTE Sólo el amor triunfante que me salva, nos salva de este mundo ordenado para que seamos tristes de ese disfraz antiguo que habita entre los otros T.L.H. Estos versos que centran el primero, joven y escueto poemario, Todo el amor1, de Teresa (Kuky) Leonardi Herran2, convocan y hacen presentes todos aquellos que componen los libros aquí reunidos desde entonces, después de muchas páginas esparcidas en diarios locales y antologías colectivas. Han transcurrido unas cuantas décadas, y otras tantas desde sus primeros ejercicios con la palabra poética, lo que modificó –necesariamente y en cierto grado– su retórica; pero en ese recorrido midisecular viene gestando una sola poética del amor, una forma de traducir la cordialidad –la entrada en el corazón amoroso– que busca abrazar (proteger) y abrasar (incendiar) el mundo en la doble vertiente de la dación y de la resistencia. Dación de amor hacia los otros y resistencia a los designios de quienes arrojan a la intemperie a los desheredados de la tierra. Resistencia también, porfiada, ante la muerte en sus formas más amargas: la desaparición física y el olvido. -

Zel Cabrera Tallerista | Compiladora Taller Selfie Poética Muestra De Obra

Zel Cabrera Tallerista | compiladora Taller Selfie poética Muestra de obra Zel Cabrera Tallerista y compiladora Complejo Cultural Los Pinos Ciudad de México, 2020 Reconocerse en tiempos de pandemias Lo que verán a continuación, es el fruto de poco más de una semana de trabajo en equipo, un equipo compuesto por más de una centena de personas, entre los que están escritores con experiencia, primeros escritores, dramaturgos, lectores, mediadores de lectura, estudiantes, maestros, bibliotecarios, psicoanalistas, editores, reporteros, amas de casa, ingenieros, abogados, entre otros, todos ellos con un objetivo común: reconocerse a través del arte y de la poesía. Un trabajo que no hubiera sido posible sin todo el apoyo ofrecido principalmente por la Secretaría de Cultura que dirige la Lic. Alejandra Frausto Guerrero, y sin el espacio virtual brindado por el equipo del Complejo Cultural Los Pinos, encabezado por Homero Fernández Pedroza, para la realización del taller de poesía: Selfie poética, mismo que tuve el honor de dirigir e impartir y del que me llevo grandes satisfacciones y una gran cantidad de aprendizajes. Esta muestra de obra, es tan solo un ejemplo de este trabajo en equipo, una parte de los logros alcanzados por parte de los participantes y de sus gestores, en la cual me es muy grato presentarles poemas y representaciones gráficas: dibujos y bordados, que develan buena parte de los descubrimientos realizados durante una semana, cinco sesiones cuyo objetivo fue presentarle a los asistentes una serie de autorretratos poéticos que los ayudaran a describirse a través de figuras retóricas e imágenes, para permitirse describirse a través del yo. -

Telenovela TV Programs List

Telenovela TV Programs List Triumph of Love https://www.listvote.com/lists/tv/programs/triumph-of-love-1069461/actors Corona de https://www.listvote.com/lists/tv/programs/corona-de-l%C3%A1grimas-309218/actors lágrimas Las Tontas No https://www.listvote.com/lists/tv/programs/las-tontas-no-van-al-cielo-304767/actors Van al Cielo Laberintos de https://www.listvote.com/lists/tv/programs/laberintos-de-pasi%C3%B3n-259944/actors pasión Al diablo con los https://www.listvote.com/lists/tv/programs/al-diablo-con-los-guapos-530294/actors guapos Un Refugio para https://www.listvote.com/lists/tv/programs/un-refugio-para-el-amor-1068093/actors el Amor Dos Hogares https://www.listvote.com/lists/tv/programs/dos-hogares-280974/actors Querida https://www.listvote.com/lists/tv/programs/querida-enemiga-1068166/actors Enemiga Mentir para vivir https://www.listvote.com/lists/tv/programs/mentir-para-vivir-1029183/actors Mariana de la https://www.listvote.com/lists/tv/programs/mariana-de-la-noche-581279/actors Noche Las VÃa s del https://www.listvote.com/lists/tv/programs/las-v%C3%ADas-del-amor-471588/actors Amor Corazón que https://www.listvote.com/lists/tv/programs/coraz%C3%B3n-que-miente-21070705/actors miente Qué Bonito https://www.listvote.com/lists/tv/programs/qu%C3%A9-bonito-amor-2858199/actors Amor Velo de novia https://www.listvote.com/lists/tv/programs/velo-de-novia-646174/actors Llena de amor https://www.listvote.com/lists/tv/programs/llena-de-amor-1247351/actors Un gancho al https://www.listvote.com/lists/tv/programs/un-gancho-al-coraz%C3%B3n-1247327/actors -

Cixous, Helene – La Risa De La Medusa. Ensayos Sobre La Escritura

CULTURA Y DIFERENCIA Helene Cixous Teorfa feminista y cultura contemporanea Serle dirigida par Myrlam Diaz-Diocaretz y asesarnda par Iris M. Zavala LARISA PENSAMIENTO CAfTICO I PENSAMIENTO urOPICO DE LA MEDUSA 88 Ensayas sabre la escritura Pr6iogo y traducci6n de Ana Mana Moix Traducci6n revisada por Myriam Diaz-Diocaretz J.. i- Editorial de la Universidad Direction •G,neral de 18 MuJer de Puerto Rico A MODO DE PR6LOGO La risa de la medusa; Ensayos sobre la escritura I H~lene Cixous ; prologo y traducci6n Ana M.' Mob< ; traducci6n revisada porMyriam Dfaz-Diocaretz. - Barcelona: Anthropos ; Madrid: Comunidad de Madrid. Consejer£a de Educaci6n. Direeci6n General de]a Mujel' ; San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1995 201 p. ; 20 em. - (Pensamiento Critico f Pensamiento Ut6pico ; 88. Cullura y Diferencia) ISBN 84-7658-463-6 I. Creatividad literaria, artistica, etc. y mujer 2. Escritoras • Crltica e interpretaci6n 1. Moix, Ana M,· pr., 11', n, Dlaz-Diocaretz. Myriam. rev. Ill. Comunidad de Madrid. Consejerla de Educaci6n. Direcci6n General de la Mujer N, Univenidad de Puerto Rico (San Juan, Puerto Rico) V. Titulo VI, Colecci6n 396:82 82:396 Leer los textos de Hel~ne Cixous sobre la escritura implica una aventura para cuyo inicio me permito sugerir dos modos de preparaci6n: el primero, consistiria en cargar con un equi pamiento te6rico-literario capaz de salvarnos de cualquier es Primera edici6n: 1995 colla interpretativo de caracter filos6fico, hist6rico, lingi..iistico, antropol6gico, etc., que nos pueda salir al paso -y son mu © Des Femmes (6, rue de Mezieres, 75006 Paris): Vivre l'orange, 1979 chos los que pueden surgirnos a nuestro paso lector- a 10 (L" ed.), 1989 (2." ed., en L'heure de Clo.rice Lispector); Alo.lwniere d'une pomme, 1989 (en L'heure de Clo.rice Lispector); Lauteur en verite, largo del discurso de la autora.