Erster Teil: Geschichte Und Gegenwart

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

FUNK UND TECHNIK Breitbandnetze

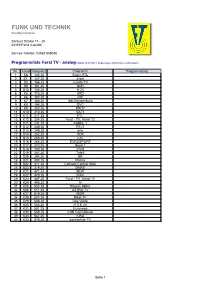

FUNK UND TECHNIK Breitbandnetze Sorauer Straße 17 - 25 03149 Forst (Lausitz) Service-Telefon: 03562 959030 Programmliste Forst TV - analog (Stand: 26.07.2013, Änderungen und Irrtümer vorbehalten) Nr. Kanal Frequenz Programm Programmplatz 1 S6 140,25 Super-RTL 2 S7 147,25 3-sat 3 S8 154,25 Juwelo TV 4 S9 161,25 NDR 5 S10 168,25 N-24 6 K5 175,25 ARD 7 K6 182,25 ZDF 8 K7 189,25 rbb Brandenburg 9 K8 196,25 QVC 10 K9 203,25 PRO7 11 K10 210,25 SAT1 12 K11 217,25 RTL 13 K12 224,25 Forst - TV, Kanal 12 14 S11 231,25 KABEL 1 15 S12 238,25 RTL2 16 S13 245,25 arte 17 S14 252,25 VOX 18 S15 259,25 n-tv 19 S16 266,25 EUROSPORT 20 S17 273,25 Sport 1 21 S18 280,25 VIVA 22 S19 287,25 Tele5 23 S20 294,25 BR 24 S21 303,25 Phönix 25 S22 311,25 Comedy Central /Nick 26 S23 319,25 DMAX 27 K21 471,25 MDR 28 K22 479,25 SIXX 29 K23 487,25 Forst - TV, Kanal 12 30 K24 495,25 hr 31 K25 503,25 Bayern Alpha 32 K26 511,25 ASTRO TV 33 K27 519,25 WDR 34 K28 527,25 Bibel TV 35 K29 535,25 Das Vierte 36 K30 543,25 H.S.E.24 37 K31 551,25 Euronews 38 K32 559,25 CNN International 39 K33 567,25 KIKA 40 K34 575,25 sonnenklar TV Seite 1 Programmliste Forst TV - digital (Stand: 26.07.2013, Änderungen vorbehalten) Nr. -

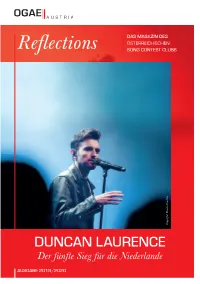

Reflections 3 Reflections

3 Refl ections DAS MAGAZIN DES ÖSTERREICHISCHEN Refl ections SONG CONTEST CLUBS AUSGABE 2019/2020 AUSGABE | TAUSEND FENSTER Der tschechische Sänger Karel Gott („Und samkeit in der großen Stadt beim Eurovision diese Biene, die ich meine, die heißt Maja …“) Song Contest 1968 in der Royal Albert Hall wurde vor allem durch seine vom böhmischen mit nur 2 Punkten den bescheidenen drei- SONG CONTEST CLUBS Timbre gekennzeichneten, deutschsprachigen zehnten Platz, fi ndet aber bis heute großen Schlager in den 1970er und 1980er Jahren zum Anklang innerhalb der ESC-Fangemeinde. Liebling der Freunde eingängiger U-Musik. Neben der deutschen Version, nahm Karel Copyright: Martin Krachler Ganz zu Beginn seiner Karriere wurde er Gott noch eine tschechische Version und zwei ÖSTERREICHISCHEN vom Österreichischen Rundfunk eingela- englische Versionen auf. den, die Alpenrepublik mit der Udo Jürgens- Hier seht ihr die spanische Ausgabe von „Tau- DUNCAN LAURENCE Komposition „Tausend Fenster“ zu vertreten. send Fenster“, das dort auf Deutsch veröff ent- Zwar erreichte der Schlager über die Ein- licht wurde. MAGAZINDAS DES Der fünfte Sieg für die Niederlande DIE LETZTE SEITE | ections Refl AUSGABE 2019/2020 2 Refl ections 4 Refl ections 99 Refl ections 6 Refl ections IMPRESSUM MARKUS TRITREMMEL MICHAEL STANGL Clubleitung, Generalversammlung, Organisation Clubtreff en, Newsletter, Vorstandssitzung, Newsletter, Tickets Eurovision Song Contest Inlandskorrespondenz, Audioarchiv [email protected] Fichtestraße 77/18 | 8020 Graz MARTIN HUBER [email protected] -

Popmusik Musikgruppe & Musisk Kunstner Listen

Popmusik Musikgruppe & Musisk kunstner Listen Stacy https://da.listvote.com/lists/music/artists/stacy-3503566/albums The Idan Raichel Project https://da.listvote.com/lists/music/artists/the-idan-raichel-project-12406906/albums Mig 21 https://da.listvote.com/lists/music/artists/mig-21-3062747/albums Donna Weiss https://da.listvote.com/lists/music/artists/donna-weiss-17385849/albums Ben Perowsky https://da.listvote.com/lists/music/artists/ben-perowsky-4886285/albums Ainbusk https://da.listvote.com/lists/music/artists/ainbusk-4356543/albums Ratata https://da.listvote.com/lists/music/artists/ratata-3930459/albums Labvēlīgais Tips https://da.listvote.com/lists/music/artists/labv%C4%93l%C4%ABgais-tips-16360974/albums Deane Waretini https://da.listvote.com/lists/music/artists/deane-waretini-5246719/albums Johnny Ruffo https://da.listvote.com/lists/music/artists/johnny-ruffo-23942/albums Tony Scherr https://da.listvote.com/lists/music/artists/tony-scherr-7823360/albums Camille Camille https://da.listvote.com/lists/music/artists/camille-camille-509887/albums Idolerna https://da.listvote.com/lists/music/artists/idolerna-3358323/albums Place on Earth https://da.listvote.com/lists/music/artists/place-on-earth-51568818/albums In-Joy https://da.listvote.com/lists/music/artists/in-joy-6008580/albums Gary Chester https://da.listvote.com/lists/music/artists/gary-chester-5524837/albums Hilde Marie Kjersem https://da.listvote.com/lists/music/artists/hilde-marie-kjersem-15882072/albums Hilde Marie Kjersem https://da.listvote.com/lists/music/artists/hilde-marie-kjersem-15882072/albums -

Eurovision Song Comtest Complete 88 89

1980s !1 Eurovision Song Contest 1988 Björn Nordlund !1 Björn Nordlund 10 juni 2018 1988 Ne Partez pas sans moi Eurovision, sida !1 Björn Nordlund 10 juni 2018 1988 Suddenly it happens For you all whom read all the pages my number one song each year not exactly celebrate grand success. So all of a sudden it happens my favorite song ended up as number one, and lets face it… WOW, who knew anything about Celine Dion back in 1988? The Swiss entry, ”Ne partez pas sans moi” stole the crown this year at the end of the voting, thanks to Yugoslavias jury for some reason agreed with the French singer Gerard Lenorman that his entry was of the same class as ”My way” (”Comme d´habitude”). And I can imagine that the UK singer Scott Fitzgerald was a bit surprised over the outcome. In ans case, not only Celine Dion started her way to success this year, also Lara Fabian entered, but for Luxembourg. So how did my list compare to the final result this year. We had some really good entries but 1988 must be seen as a middle year even if songs like ”Pu og peir”, ”Nauravat Silmät muistetaan”, ”La chica que yo quiro” and ”Ka du se hva jeg sa”. Sweden sent our number one musical star Mr Tommy Körberg who went from the stages of the London musical scene to Eurovision (his second try) and for Swedish media it was all in the bag, Eurovision from Sweden 1989.. It turned out to be very wrong and the Swedish delegation blamed Tommys bad cold and voice problems. -

Foreign Satellite & Satellite Systems Europe Africa & Middle East Asia

Foreign Satellite & Satellite Systems Europe Africa & Middle East Albania, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia & Algeria, Angola, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Herzegonia, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Egypt, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ethiopia, Gabon, Ghana, Ivory Coast, Kenya, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Macedonia, Libya, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Moldova, Montenegro, The Netherlands, Norway, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Senegal, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Somalia, South Africa, Sudan, Tanzania, Tunisia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Uganda, Western Sahara, Zambia. Armenia, Ukraine, United Kingdom. Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Georgia, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, United Arab Emirates, Yemen. Asia & Pacific North & South America Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Canada, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, China, Hong Kong, India, Japan, Kazakhstan, Honduras, Jamaica, Mexico, Puerto Rico, United Kyrgyzstan, Laos, Macau, Maldives, Myanmar, States of America. Argentina, Bolivia, Brazil, Nepal, Pakistan, Phillipines, South Korea, Chile, Columbia, Ecuador, Paraguay, Peru, Sri Lanka, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Uruguay, Venezuela. Uzbekistan, Vietnam. Australia, French Polynesia, New Zealand. EUROPE Albania Austria Belarus Belgium Bosnia & Herzegovina Bulgaria Croatia Czech Republic France Germany Gibraltar Greece Hungary Iceland Ireland Italy -

Pdf Liste Totale Des Chansons

40ú Comórtas Amhrán Eoraifíse 1995 Finale - Le samedi 13 mai 1995 à Dublin - Présenté par : Mary Kennedy Sama (Seule) 1 - Pologne par Justyna Steczkowska 15 points / 18e Auteur : Wojciech Waglewski / Compositeurs : Mateusz Pospiezalski, Wojciech Waglewski Dreamin' (Révant) 2 - Irlande par Eddie Friel 44 points / 14e Auteurs/Compositeurs : Richard Abott, Barry Woods Verliebt in dich (Amoureux de toi) 3 - Allemagne par Stone Und Stone 1 point / 23e Auteur/Compositeur : Cheyenne Stone Dvadeset i prvi vijek (Vingt-et-unième siècle) 4 - Bosnie-Herzégovine par Tavorin Popovic 14 points / 19e Auteurs/Compositeurs : Zlatan Fazlić, Sinan Alimanović Nocturne 5 - Norvège par Secret Garden 148 points / 1er Auteur : Petter Skavlan / Compositeur : Rolf Løvland Колыбельная для вулкана - Kolybelnaya dlya vulkana - (Berceuse pour un volcan) 6 - Russie par Philipp Kirkorov 17 points / 17e Auteur : Igor Bershadsky / Compositeur : Ilya Reznyk Núna (Maintenant) 7 - Islande par Bo Halldarsson 31 points / 15e Auteur : Jón Örn Marinósson / Compositeurs : Ed Welch, Björgvin Halldarsson Die welt dreht sich verkehrt (Le monde tourne sens dessus dessous) 8 - Autriche par Stella Jones 67 points / 13e Auteur/Compositeur : Micha Krausz Vuelve conmigo (Reviens vers moi) 9 - Espagne par Anabel Conde 119 points / 2e Auteur/Compositeur : José Maria Purón Sev ! (Aime !) 10 - Turquie par Arzu Ece 21 points / 16e Auteur : Zenep Talu Kursuncu / Compositeur : Melih Kibar Nostalgija (Nostalgie) 11 - Croatie par Magazin & Lidija Horvat 91 points / 6e Auteur : Vjekoslava Huljić -

Der Troubadour" Eine Nicht Ganz Ernst Gemeinte Betrachtung Über Die

„Der Troubadour" Eine nicht ganz ernst gemeinte Betrachtung über die Geschichte der deutschen Grand-Prix-Beiträge, in Versform gebracht und beim Clubtreffen vorgetragen von Michael Sonneck So, wie ich tret' heut' vor euch hin, kann mancher ahnen, wer ich bin. Ich werd' der Troubadour genannt, zieh' singend durch das ganze Land, um zu berichten 'ne Geschicht', die, mögt ihr's glauben oder nicht, für viele hier bestimmt das Leben. Ich will euch die Erklärung geben: Von einer "Sucht" will ich euch singen, dabei um viel Verständnis ringen. Worum es geht? Ihr ratet's nie! Ich mein' ein Ding, genannt Grand Prix! Oh ja, wird klar es schnell euch werden, der redet jetzt bestimmt von Pferden, von Reitern, Springern, Wassergräben. Nein, tut mir Leid, ihr liegt daneben! Dann meint er sicher Schumis Rennen, glaubt ihr das Thema zu erkennen? Nürburgring und heiße Reifen, meint ihr langsam zu begreifen? Doch auch das ich jetzt verneine: Autorennen ich nicht meine! Was bleibt zum Schluss? Nun sagt es schon! Es ist der GRAND PRIX EUROVISION. Nun, da ihr jetzt das Thema kennt, so sei gewarnt jeder, der rennt um diesem Vortrag zu entfliehen, denn das würd' nie mehr ihm verziehen! Ich will in Strophen, endlos langen, euch zu erzählen jetzt anfangen: So wie es war in diesem Jahr, es schon seit ew'gen Zeiten war: Auch Deutschland sucht' ein passend‘ Lied, das werden sollt' Europas Hit. In meinen Versen ich betrachte, was man in all den Jahren machte, um Deutschland einen Sieg zu bringen, nun, einmal tat es auch gelingen! Es hat sich ja, lasst es euch sagen, beim Grand Prix sehr viel zugetragen. -

Digitales Fernsehen Braucht Ein Forum Von Gerhard Schaas, Vorstandsvorsitzender Der Deutschen TV-Plattform

Nr.1/März 2010 DIGITALES FERNSEHEN TIPPS4 FÜR UNVERGESSLICHEUNVERGESSLICHE TV-MOMENTE Jeffry van Ede schreibt über TV-Innovatio- nen 2010 Hans-Joachim Kamp weiß, warum Deutschland immer schär- KINO WAR fer sieht Dr. Dietrich GESTERN Westerkamp analysiert den „Avatar“ brachte 3D in die Köpfe, die neueste TV-Technik Trend 3D-T V bringt 3D jetzt ins Wohnzimmer. FOTO: 20TH CENTURY FOX 2 · MÄRZ 2010 EINE THEMENZEITUNG VON MEDIAPLANET VORWORT Frage: Was ist das Geheimnis des digitalen Fernsehens? WIR EMPFEHLEN Thilo Röhrig, Antwort: Es ist nur der Anfang der Innovationswelle in der Vorstands- vorsitzender Unterhaltungselektronik. Blu-ray Group Deutschland SEITE 10 “Die Zukunft ist blau - und das ist gut so.” Lassen Sie sich We make our readers succeed! DIGITALES FERNSEHEN, ERSTE verzaubern AUSGABE, MÄRZ 2010 Print Director: er digitale Flach- res aktuelles Beispiel ist das so Basis für neue Services wie elekt- Christian Züllig Editorial Manager: bildfernseher genannte Hybrid-TV. Diese Ge- ronische Programmführer. Franziska Manske war nur der An- räte verbinden das traditionel- Bisher diente der Fernseher Verantwortlich für den Inhalt fang: Auf die le Fernsehen mit der Internet- ausschließlich der Information dieser Ausgabe, Project Manager: formschönen welt. Nach Schätzungen des BIT- und Unterhaltung. Doch in Zu- Dennis Ronneberger TV-Geräte folg- KOM wird Ende des Jahres jeder kunft wird er zur Schaltzentrale Tel: +49 (0)30 887112940 Fax: +49 (0)30 887112937 te das hochauf- zweite Markenfernseher mit in- im vernetzten Heim. Dazu gehö- E-mail: dennis.ronneberger@media- lösende High Definition TV; seit tegriertem Internet-Anschluss ren beispielsweise das einfache planet.com D Adresse: Münzstrasse 15 auch ARD und ZDF in gestochen ”Das ausgeliefert. -

Singapore Exchange Spring Plant Sale Reframing Nature Exhibition Natural History Art Exhibition

Spring 2019 $5.00 incl GST Singapore Exchange Spring Plant Sale reFraming Nature Exhibition Natural History Art Exhibition 21 September - 6 October 10am - 4pm Daily Domain House Red-capped Robin, Petroica goodenovii by Lyn Gras The Growing Friends’ SUPER SPRING PLANT SALE FREE ENTRY 10% discount for Friends’ Members Saturday 19 October 10am - 4pm Sunday 20 October 10am - 3pm Inside E - Gate IN THIS ISSUE The Friends of the Royal Botanic Gardens, 6 From the Gardens Melbourne Inc.was formed to stimulate further interest in the Gardens and the Natural History Art Exhibition 8 Volunteer Profile National Herbarium and to support and assist them whenever possible. 11 Growing Friends 12 Plant Crafts Friends’ Office Patron Jill Scown The Honourable 14 Events Karlene Taylor Linda Dessau AC Georgina Ponce de Governor of Victoria 18 Illustrators 21 September - Leon Huerta President Mary Ward Photo Group Botanic News 20 ISSN 08170-650 Vice-Presidents 22 Rugosa Roses Editor Lynsey Poore 6 October Meg Miller Catherine Trinca 24 Feature E: editor.botnews@ Secretary frbgmelb.org.au Adnan Mansour Visitor Programs 26 Graphic Designer Treasurer 28 Friends’ Calendar Andrea Gualteros Mark Anderson 10am - 4pm Daily eNEWS Council Editor Prof. Tim Entwisle Victoria English Sue Foran Jill Scown Peter Kelly Domain House E: [email protected] Dr Richard Kirsner Printer Meg Miller Design to Print Solutions Nicola Rollerson Printed on Red-capped Robin, Petroica goodenovii by Lyn Gras Conveners 100 per cent Australian recycled paper Botanical Illustrators Sue Foran Print Post Approved PP 345842/10025 Events A12827T Catherine Trinca The Growing Friends’ Growing Friends Advertising PAGE 6 Full and half page inside Michael Hare front and back covers Helping Hands is avalaible. -

Anadolu Türkülerinin Anadolu Pop- Rock Müzik Türüne Uyarlanmasinin Halkbilimsel Incelenmesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRK HALK EDEBİYATI BİLİM DALI DOKTORA TEZİ ANADOLU TÜRKÜLERİNİN ANADOLU POP- ROCK MÜZİK TÜRÜNE UYARLANMASININ HALKBİLİMSEL İNCELENMESİ Nafiz CAMGÖZ 2502120512 TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ İSTANBUL – 2019 ii ÖZ ANADOLU TÜRKÜLERİNİN ANADOLU POP-ROCK MÜZİK TÜRÜNE UYARLANMASININ HALKBİLİMSEL İNCELENMESİ NAFİZ CAMGÖZ Osmanlı’nın son döneminden erken Cumhuriyet dönemini de içine alan süreçte, Batı kültürüne ait olan müzik tekniğinin Türk müziği ile birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan müziksel sentez çalışmaları, 1960’lı yıllarda ortaya çıkacak olan Anadolu pop-rock müzik türünün de habercisi niteliğindedir. Anadolu pop-rock müzik türü, geleneksel Türk halk müziğinin melodik ve ritmik motiflerinin, çalgılarının Batı müziğinin tekniğiyle ve çalgılarıyla harmanlandığı; Anadolu ve Batı müzik kültürlerinin buluştuğu sentez bir müzik türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada söz konusu müzik türü, geleneğin güncellenmesi, otantisite, kültür endüstrisi ve metinlerarasılık açısından değerlendirilmiş olup alıntılama, anıştırma, öykünme teknikleriyle ilişkilendirilerek karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Edinilen bilgiler ışığında Anadolu pop-rock müzik türünün, halk müziği geleneğinin çağdaş bir yorumu olduğu görülmüştür. Çünkü kültürün temel unsurları olarak gelenekler geçmişe sabitlenmiş bir olgu olmayıp sürekli değişim ve dönüşüm içindedirler. Gelenekler ve onu temsil eden otantik kültürel ürün ve pratikler, küreselleşmenin ve teknolojik -

Ready to Serve

Search for The Westfield News Westfield350.comTheThe Westfield WestfieldNews News Serving Westfield, Southwick, and surrounding Hilltowns “TIME IS THE ONLY WEATHER CRITIC WITHOUT TONIGHT AMBITION.” Partly Cloudy. JOHN STEINBECK Low of 55. www.thewestfieldnews.com VOL. 86 NO. 151 TUESDAY, JUNE 27, 2017 75 cents $1.00 TUESDAY, NOVEMBER 3, 2020 VOL. 89 NO. 264 Juli & Ali Southwick Boutique is has 50% voter a destination turnout ahead for unique of Election Day children’s Town clerk urges voters to be kind and patient clothing Mayor Donald F. Humason, Jr. presents Now Interim DPW Director Francis DPW Director David Billips a citation on Cain presents David Billips with a gift By ISABEL MARCHESELLI his retirement Oct. 30, after 17 years of from employees on his last day. (KIM By HOPE E. TREMBLAY Correspondent service. (KIM BILLIPS PHOTO) BILLIPS PHOTO) Editor WESTFIELD — Juli & Ali Boutique has SOUTHWICK – Southwick voters cast just under relocated to a more spacious shop at 24 Elm 4,000 ballots ahead of the Nov. 3 election. St. The town has roughly 7,300 registered voters. This boutique focuses on children’s City honors retiring DPW Town Clerk Michelle Hill said she mailed out over clothing that you can’t find in other stores, 2,100 ballots and nearly all had been returned by including a collection of handmade and Monday morning. knitted clothing primarily for children ages Director David Billips “We had 1,888 early in- three months to three years. Among the person voters,” Hill said. boutique’s popular unique items are ador- By AMY PORTER with,” Billips said follow- “We’re hitting almost 50 able rompers and raccoon fur pom hats. -

Programmliste OKF 1001 + OKB900

Senderliste zur Fuba OKF 1001 und OKB 900 OKF 1001 Transponder 25: HD Bayrisches Fernsehen Süd Bayrisches Fernsehen Nord NDR Fernsehen Niedersachsen NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern NDR Fernsehen Hamburg NDR Fernsehen Schleswig-Holstein Phoenix Transponder 27: HD Astra 3D promo Magic 3D promo Transponder 29: HD RTL Österreich Vox Österreich RTL 2 Österreich Super RTL Deutschland Transponder 31: HD HD Austria Transponder 65: Sky Deutschland Transponder 67: Sky Deutschland Transponder 69: Sky Deutschland Transponder 71: Das Erste Bayrisches Fernsehen Süd HR Fernsehen Bayrisches Fernsehen Nord WDR Fernsehen Köln SWR Baden Württemberg Transponder 73: HD Sky Deutschland Transponder 75: HD Sky Deutschland Transponder 77: ZDF 3 Sat Ki.Ka ZDF Info ZDF neo ZDF Kultur Transponder 79: HD Sky Deutschland Transponder 81: SkyDeutschland Transponder 83: Sky Deutschland Transponder 85: RBB Brandenburg RBB Berlin NDR Fersehen Mecklenburg-Vorpommern NDR Fernsehen Hamburg NDR Fernsehen Niedersachsen NDR Fernsehen Scleswig-Holstein MDR Fernsehen Sachsen MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt MDR Fernsehen Thüringen SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz Transponder 87: Beauty TV Viva Österreich Nickelodeon Österreich Comedy Central Österreich Deluxe Music Hope Channel Deutsch JML Direct Shop Pearl TV Rhein-Neckar Fernsehen Channel 21 Express God TV Europe Media Shop Transponder 89: RTL Deutschland RTL Hamburg / Schleswig-Holstein RTL Niedersachsen / Bremen RTL 2 Deutschland Super RTL Deutschland Super RTL Schweiz Vox Deutschland RTL Nitro Channel 21 N-TV Transponder 91: