Evaluation De L'exposition Radiologique Des Populations De

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ATLAS-2017-WEB .Pdf

Cher lecteur, EDITO Jusqu’à présent régi par une délibération datant de 1977, le transport maritime est en pleine mutation. Une nouvelle loi de Pays sur l’organisation du transport maritime et aérien interinsulaires ainsi que le schéma directeur des déplacements durables interinsulaires 2015-2025 ont été adoptés en 2016. Après plusieurs mois de consultations et d’élaboration, la nouvelle délibération permettant de mieux réguler et améliorer les transports maritimes interinsulaires devrait voir le jour courant 2017. L’année 2016 a été marquée par l’arrêt d’activité du navire KURA ORA II. La Compagnie Maritime des Tuamotu (CMT), qui avait racheté ce navire en 2014, a cessé son exploitation en mai 2016. Le Pays a immédiatement réagi en lançant une consultation auprès des autres armements afin de répartir la desserte des îles auparavant desservies par le navire KURA ORA II pour que le ravitaillement de ces îles des Tuamotu ne soit pas trop impacté. Cette année 2016 a vu également la mise en service par le Pays d’une navette à passagers pour assurer la desserte des îles des Marquises du sud afin de combler le manque d’offre de transport régulier en passagers entre les îles de Fatu Hiva, Tahuata et Hiva Oa. Le projet de rachat des sociétés assurant l’exploitation des 4 navires TAPORO par le groupe EMAR, qui possède déjà les navires HAWAIKI NUI et NUKU HAU, n’a pas abouti. La cession de l’un des navires exploités sur la desserte des îles de la Société, condition exigée par l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) pour autoriser ce rachat afin d’éviter une situation de monopole sur cette desserte, a été un élément déterminant ayant conduit le groupe EMAR à abandonner le projet de rachat. -

REP+ Des Tuamotu Et Gambier Who’S Who De L’Éducation Prioritaire

REP+ des Tuamotu et Gambier Who’s who de l’éducation prioritaire Vice-recteur de l’académie de Polynésie-Française M. Philippe COUTURAUD Directeur général de l’éducation et de l’enseignement supérieur M. Thierry DELMAS Chargée de mission de l’éducation prioritaire M. Erik DUPONT LES PILOTES Inspecteur de l’Education nationale (IEN) : Mme Dominique BATLLE Téléphone : 40.46.29.52 E-mail : [email protected] Inspecteur pédagogique régional référent (IA-IPR) : M. Didier RIGGOTARD E-mail : [email protected] Principaux de collège : Antenne de Hao Antenne de Makemo Antenne de Rangiroa M. Patrice LEROY M. Jean-Pierre MESNARD M. Hervé BIGOTTE Téléphone : 40.97.02.99 Téléphone : 40.98.03.69 Téléphone : 40.93.13.40 E-mail : E-mail : E-mail : [email protected] [email protected] [email protected] Conseillers pédagogiques d’éducation prioritaire Mme Herenui PRATX M. Andy CHANSAUD Téléphone : 40.46.29.55 Téléphone : 40.46.29.55 E-mail : [email protected] E-mail : [email protected] Coordonnateur de réseau d’éducation prioritaire Téléphone : 40.46.29.52 E-mail : LES ECOLES : ANTENNE DE HAO ATOLL ECOLE TELEPHONE COURRIEL Hao Ecole primaire TE TAHUA O FARIKI 40 97 03 85 [email protected] Nukutavake Ecole primaire NUKUTAVAKE 40 98 72 91 [email protected] Puka Puka Ecole primaire TE ONE MAHINA 40 97 42 35 [email protected] Rikitea Ecole primaire MAPUTEOA 40 97 82 93 [email protected] Tepoto Ecole primaire TEPOTO 40 97 32 50 [email protected] Napuka Ecole -

A Sociopolitical Analysis of Drinking Water Governance in French Polynesia: the Case of the Tuamotu Archipelago

www.water-alternatives.org Volume 12 | Issue 3 Fustec, K. 2019. A sociopolitical analysis of drinking water governance in French Polynesia: The case of the Tuamotu Archipelago. Water Alternatives 12(3): 975-992 A Sociopolitical Analysis of Drinking Water Governance in French Polynesia: The Case of the Tuamotu Archipelago Klervi Fustec Independent researcher, France; [email protected] ABSTRACT: The assertion that only a small percentage of the French Polynesian population has access to drinking water is found in press reports and in reports by the French Senate and the French Polynesian Centre for Hygiene and Public Health, reports that were prepared in the context of implementing a new water law. In reality, however, inhabitants do have access to drinking water. How can we explain this discrepancy? This article analyses the sociopolitical dimensions of multilevel formal water governance in Tuamotu, one of the five French Polynesian archipelagos. Tuamotu's inhabitants use household rainwater harvesting cisterns for their drinking water provision. The analysis demonstrates that the current formal governance system is incapable of generating locally relevant and specific policies, and continues to struggle with inappropriate policy ideas derived from French Polynesia's experience as a French State. KEYWORDS: Drinking water, cisterns, multilevel formal governance, French Polynesia, Tuamotu INTRODUCTION French Polynesia is a French territory in the Pacific Ocean consisting of 48 municipalities. Since the 2004 reforms, it has enjoyed a degree of autonomy from the French State.1 While the French Polynesian government is responsible for general planning and water quality issues, it is the local authorities which have responsibility for access to drinking water and implementation of water. -

Multilingualism in French Polynesia: Past and Future

Section VI Multilingualism in French Polynesia: Past and future Multilingualism is in its very essence unstable, as it make it possible to perceive major tendencies for involves living languages whose dynamics depend the next 20 to 30 years, with regard to multi- above all on extra-linguistic factors. This funda- lingualism in French Polynesia. The future of lan- mental instability renders virtually impossible any guages in the country as a whole can only be un- prediction beyond two generations. derstood through an analysis archipelago-by- However, the six years of field research that archipelago, and language-by-language. As we will Jean-Michel Charpentier has just carried out in see, knowledge of the recent history of each region French Polynesia in over twenty different locations will enable us to draw up their future perspectives. The Marquesas In the Marquesas Islands, Marquesan remains the As for the third island, Ua Huka, it was essen- daily language for the majority of islanders. The tially depopulated in the 19th century, before being existence of two dialects, with their lexical and repopulated by both northern and southern Mar- phonetic specificities for each island, does not quesans. This is why the island itself is known un- hinder this fundamental linguistic unity. der two different names, Ua Huka (with a /k/ The 2012 census (ISPF 2012) gave a population typical of the northern dialect) and Ua Huna (with of 9,261 for the archipelago, among which two an /n/ typical of southern Marquesan).63 thirds lived in the Northern Marquesas (Nuku Hiva 2,967; Ua Pou 2,175; Ua Huka 621), and one third The island of Hiva Oa, in southern Marquesas, (3,498 inhabitants) lived in the southern part. -

Toomey-Tahaa-2013.Pdf

Quaternary Science Reviews 77 (2013) 181e189 Contents lists available at ScienceDirect Quaternary Science Reviews journal homepage: www.elsevier.com/locate/quascirev Reconstructing mid-late Holocene cyclone variability in the Central Pacific using sedimentary records from Tahaa, French Polynesia Michael R. Toomey a,b,*, Jeffrey P. Donnelly a, Jonathan D. Woodruff c a Department of Geology & Geophysics, Woods Hole Oceanographic Institution, MS #22, 360 Woods Hole Rd., Woods Hole, MA 02543, USA b Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA c Department of Geosciences, University of Massachusetts, Amherst, MA 01003, USA article info abstract Article history: We lack an understanding of the geographic and temporal controls on South Pacific cyclone activity. Received 7 March 2013 Overwash records from backbarrier salt marshes and coastal ponds have been used to reconstruct Received in revised form tropical cyclone strikes in the North Atlantic basin. However, these specific backbarrier environments are 13 July 2013 scarce in the South Pacific, with cyclone records limited primarily to the period of modern observation. Accepted 15 July 2013 This instrumental record suggests a correlation with the El NiñoeSouthern Oscillation (ENSO), but longer Available online 24 August 2013 records are necessary to test this relationship over geologic timescales and explore other potential climate drivers of tropical cyclone variability. Deep lagoons behind coral reefs are widespread in the Keywords: fi Tropical cyclones Paci c and provide an alternative setting for developing long-term sedimentary reconstructions of South Pacific tropical cyclone occurrence. Coarse-grained event deposits within the sediments of a back-reef lagoon ENSO surrounding Tahaa reveal a 5000-year record of cyclone occurrences. -

Typology of Atoll Rims in Tuamotu Archipelago (French Polynesia) at Landscape Scale Using SPOT HRV Images

INT. J. REMOTE SENSING, 2001, YOL. 22, NO. 6,987-1004 Typology of atoll rims in Tuamotu Archipelago (French Polynesia) at landscape scale using SPOT HRV images 3 4 s, S. ANDREFOUETI.2, M. CLAEREBOUDT • , P. MATSAKIS J. PAGES6 and P. DUFOUR3 I Laboratoire de Geosciences Marines et Teledetection, Universite Francaise du Pacifique, BP 6570 Faaa-Aeroport, Tahiti, French Polynesia 2Remote Sensing Biological Oceanography Lab., University of South Florida, Department of Marine Science, 140, 7th Avenue South, St Petersburg, FL 33701, USA 3IRD, Centre d'Oceanologie de Marseille, rue de la Batterie des Lions, F-1037 Marseille, France "College of Agriculture, Fisheries Dept., Sultan Qaboos University, P.O Box 34, Al-Khad 123, Sultanate of Oman SInstitut de Recherche en Informatique de Toulouse, Universite Paul Sabatier Toulouse-ll8, Route de Narbonne 31062 Toulouse Cedex, France "Centre IRD de Tahiti, BP 529 Papeete, Tahiti, French Polynesia (Received 31 August 1998; in final form 22 November 1999) Abstract. The lagoon of an atoll is separated from the ocean by a rim. As the rim controls the flux of water between ocean and lagoon, its structure is one of the major forcing factors of the biological processes that depend on the renewal rate of lagoonal water. Characterizing rim structure and its degree of hydro dynamic aperture is mandatory for comparing the functioning of different atoll lagoons. This paper characterizes at landscape scale the different types of rims of the atolls of the Tuamotu Archipelago (French Polynesia) using SPOT HRV multi-spectral images. The classification of 117 segments of rims highlights nine different rims. -

International Airport Codes

Airport Code Airport Name City Code City Name Country Code Country Name AAA Anaa AAA Anaa PF French Polynesia AAB Arrabury QL AAB Arrabury QL AU Australia AAC El Arish AAC El Arish EG Egypt AAE Rabah Bitat AAE Annaba DZ Algeria AAG Arapoti PR AAG Arapoti PR BR Brazil AAH Merzbrueck AAH Aachen DE Germany AAI Arraias TO AAI Arraias TO BR Brazil AAJ Cayana Airstrip AAJ Awaradam SR Suriname AAK Aranuka AAK Aranuka KI Kiribati AAL Aalborg AAL Aalborg DK Denmark AAM Mala Mala AAM Mala Mala ZA South Africa AAN Al Ain AAN Al Ain AE United Arab Emirates AAO Anaco AAO Anaco VE Venezuela AAQ Vityazevo AAQ Anapa RU Russia AAR Aarhus AAR Aarhus DK Denmark AAS Apalapsili AAS Apalapsili ID Indonesia AAT Altay AAT Altay CN China AAU Asau AAU Asau WS Samoa AAV Allah Valley AAV Surallah PH Philippines AAX Araxa MG AAX Araxa MG BR Brazil AAY Al Ghaydah AAY Al Ghaydah YE Yemen AAZ Quetzaltenango AAZ Quetzaltenango GT Guatemala ABA Abakan ABA Abakan RU Russia ABB Asaba ABB Asaba NG Nigeria ABC Albacete ABC Albacete ES Spain ABD Abadan ABD Abadan IR Iran ABF Abaiang ABF Abaiang KI Kiribati ABG Abingdon Downs QL ABG Abingdon Downs QL AU Australia ABH Alpha QL ABH Alpha QL AU Australia ABJ Felix Houphouet-Boigny ABJ Abidjan CI Ivory Coast ABK Kebri Dehar ABK Kebri Dehar ET Ethiopia ABM Northern Peninsula ABM Bamaga QL AU Australia ABN Albina ABN Albina SR Suriname ABO Aboisso ABO Aboisso CI Ivory Coast ABP Atkamba ABP Atkamba PG Papua New Guinea ABS Abu Simbel ABS Abu Simbel EG Egypt ABT Al-Aqiq ABT Al Baha SA Saudi Arabia ABU Haliwen ABU Atambua ID Indonesia ABV Nnamdi Azikiwe Intl ABV Abuja NG Nigeria ABW Abau ABW Abau PG Papua New Guinea ABX Albury NS ABX Albury NS AU Australia ABZ Dyce ABZ Aberdeen GB United Kingdom ACA Juan N. -

Potential Doses at the Atolls

Doc-10.qxd 1/21/99 10:24 AM Page 38 ASSESSING RADIATION DOSES ATTRIBUTED TO RESIDUAL RADIOACTIVE MATERIAL POTENTIAL DOSES AT THE ATOLLS BY GORDON LINSLEY AND ANDREW MCEWAN ururoa Atoll has Study, although an estimate of was assessed to be via the been populated such doses in the region was ingestion exposure pathway. Monly occasionally in provided by the United Realistic diets were used for the past, and there is no Nations Scientific Committee populations such as those evidence that Fangataufa has on the Effects of Atomic dwelling on Tureia Atoll, the ever been inhabited. The lack Radiation. (UNSCEAR). (See nearest inhabited atoll, and for of a water supply, and the box, next page.) hypothetical inhabitants of vulnerability of the atolls to the Mururoa and Fangataufa atolls. sea, make it difficult for people CATEGORIES OF For hypothetical populations to live there. EXPOSURE elsewhere, high consumption However, for the purposes of The Study estimated dose rates rates, in particular for seafood, the International Study on the due to exposure to the residual were assumed to ensure that Radiological Situation at the radionuclides from the French upper limit estimates of dose Atolls of Mururoa and nuclear tests for critical groups rates were obtained. Fangataufa, the existence of a of people, for both present and Where possible, the hypothetical population future conditions. Estimates concentrations of radionuclides 38 resident on Mururoa was were made for the following in foodstuffs were obtained by assumed in order to determine categories of groups: direct measurement. If direct potential radiation doses. The ■ present exposure for hypo- measurement was not possible, estimation of doses to more thetical inhabitants of Mururoa as for hypothetical distant communities was also and Fangataufa atolls; populations, concentrations in necessary in order to establish ■ present exposure for inhabi- foodstuffs were estimated. -

Tahiti French Polynesia 9 Tuamotus

The Tuamotus Why Go? Rangiroa ........................153 Life in the fast lane not your style? Head for the Tuamotus. Tikehau ..........................162 It’s the dream South Seas snapshot: the 77 atolls – narrow Mataiva ..........................165 coral rings encircling turquoise lagoons – that make up this Fakarava ....................... 166 stunning archipelago are fl ung over an immense stretch of indigo-blue ocean. Manihi ............................ 171 Life in the atolls is equal parts harsh and paradisiacal: Ahe ................................173 hardly anything grows so there’s little fruit and vegetables, and the only drinking water is collected from the rain. Yet the silence, starry skies, coral beaches, blue lagoons, idyllic Best Places to motu (coral islets) and languid pace of life captivate nearly Stay everyone who makes it here. Most tourists visit Rangiroa, Tikehau, Fakarava and Manihi, which have the bulk of tour- » Ninamu Resort (p 164 ) ist infrastructure, but it’s also possible to explore lesser- » Kia Ora Resort & Spa known beauties such as Ahe and Mataiva. (p 158 ) If you’re into diving and snorkelling – the main reasons to » Ariiheevai – Chez come to the Tuamotus – you’ll be ecstatic. The vast, pristine Alphonsine (p 166 ) marine area off ers unparalleled opportunities to encounter the menagerie of marine life. For nondivers, fantastic lagoon » Cocoperle Lodge (p 173 ) excursions beckon. » Raimiti (p 170 ) » Tevahine Dream (p 156 ) When to Go Best Places to Eat The Tuamotus get more sunshine than any other archipela- go in French Polynesia. The shoulder seasons (April to May » Snack Te Anuanua (p 171 ) and October to November) are the best times to visit. From » Cocoperle Lodge (p 173 ) December to March is the period when storms and rain are » Raira Lagon – Beach more likely. -

Dominant Benthic Mollusks in Closed Atolls, French Polynesia

Galaxea, Journal of Coral Reef Studies 11: 197-206(2009) Original paper Dominant benthic mollusks in closed atolls, French Polynesia Bernard SALVAT* USR 3278 CNRS-EPHE-CRIOBE - Université de Perpignan, BP 1013 Moorea 98.729, French Polynesia Corresponding author: B. Salvat E-mail: [email protected] Communicated by Makoto Tsuchiya Abstract We investigated the mollusk fauna of 53 closed Keywords coral reefs, atolls, closed lagoons, benthic lagoons (atolls without passes) among the 83 French fauna, mollusks Polynesian atolls. These confined lagoons of closed atolls reveal a limited diversity of mollusks but with wide distribution of some species. A few species occur in these lagoons but each lagoon is unique with a particular Introduction qualitative mollusk composition related to only 5 species: Tridacna maxima, Pinctada margaritifera, Pinctada French Polynesia is located in the eastern part of the maculata, Chama iostoma and Arca ventricosa. Due to South Pacific. The Exclusive Economic Zone (5.5 millions the absence or poor data on 14 closed lagoons, our de km2) extends from 5° to 30° south latitude and 130° to tailed study was limited to 39. We characterised the 160° west longitude, and includes 5 archipelagos with 118 mollusk fauna of each closed lagoon and attempted to islands, 34 being volcanic basaltic islands and 83 being identify group of lagoons with the same dominant mol low coral islands or atolls, and 1 sand bank. The Society lusk composition. T. maxima, the giant clam, appeared to archipelago (9 volcanic islands and 5 atolls), the Tuamotu be the most characteristic species of these confined archipelago (76 atolls) and the Gambier archipelago (8 lagoons with large densities and populations in 32 of the volcanic islands and 1 atoll) form a continuity from west 39 lagoons. -

Information Médias

HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE Cabinet Papeete, le 26 février 2014 Bureau de la communication Interministérielle INFORMATION MEDIAS Visite officielle du Haut-Commissaire de la République à Makemo, Tureia et Reao, le 13 et 14 février 2014 Le Haut-commissaire, M. Lionel BEFFRE, s’est déplacé, les 13 et 14 février 2014, sur les atolls de MAKEMO, TUREIA et REAO. Il était accompagné par une délégation composée, pour l’Etat, de son Directeur de cabinet, M. Stéphane JARLEGAND ; de l’Administrateur des Tuamotu Gambier, M. Jean Pierre ARON ; du Commandant de la Gendarmerie pour la Polynésie française, le Colonel Pierre CAUDRELIER ; du Chef d’état-major du Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française, le Colonel Jean-François SCHOONMANN ; de l’adjoint de l’administrateur des Tuamotu Gambier, M. Laurent CHRISTILLE ; du Chef du bureau des constructions publiques de la Direction de l’Ingénierie Publique et des Affaires Communales (DIPAC), M. Marc COURTINES accompagné du chef d’entreprise Gil LELAURAIN, et pour la Polynésie française, du Tavana Hau des Tuamotu Gambier, M. François LAUDON et de l’Ingénieur hygiène de la Direction de la santé, Mme Mareva VIGNERON. MAKEMO Première escale de cette tournée à Makemo où la délégation a été accueillie par le maire de la commune, M. Michel YIP et son conseil municipal. page - 1 - HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE Guidée par le maire et le directeur de l’école, la délégation a pu constater l’état d’avancement des travaux de construction de l’abri-école. Ce chantier, de plus de 3000 m, créant une trentaine d’emplois dont 15 sur place, est financé par le FIP pour un montant de 430 M CFP TTC. -

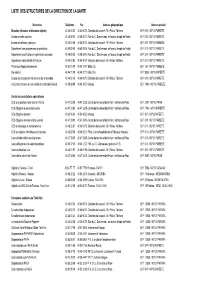

Liste Structures Santé

LISTE DES STRUCTURES DE LA DIRECTION DE LA SANTE Structures Téléphone Fax Adresse géographique Adresse postale Direction (directeur et directeur-adjoint) 40 46 00 02 40 43 00 74 Direction de la santé - 58 r Poilus Tahitiens B.P. 611 - 98713 PAPEETE Bureau de veille sanitaire 40 48 82 01 40 48 82 12 Rue du C. Destremeau, en face du temple de Paofai B.P. 611 - 98713 PAPEETE Bureau des affaires juridiques 40 46 00 60 40 43 00 74 Direction de la santé - 58 r Poilus Tahitiens B.P. 611 - 98713 PAPEETE Département des programmes de prévention 40 48 82 00 40 48 82 24 Rue du C. Destremeau, en face du temple de Paofai B.P. 611 - 98713 PAPEETE Département planification et organisation des soins 40 48 82 35 40 48 82 43 Rue du C. Destremeau, en face du temple de Paofai B.P. 611 - 98713 PAPEETE Département administratif et financier 40 46 00 03 40 46 00 04 Direction de la santé - 58 r Poilus Tahitiens B.P. 611 - 98713 PAPEETE Pharmacie d'approvisionnement 40 54 21 00 40 43 15 47 Motu Uta B.P. 134 - 98713 PAPEETE Bio-médical 40 54 21 09 40 54 21 10 Motu Uta B.P. 9835 - 98715 PAPEETE Bureau des ressources humaines et de la formation 40 46 00 45 40 46 00 73 Direction de la santé - 58 r Poilus Tahitiens B.P. 611 - 98713 PAPEETE Institut de formation en soins infirmiers Mathilde Frebault 40 50 82 99 40 43 16 70 Mamao B.P. 1984 - 98713 PAPEETE Centre de consultations spécialisées CCS en protection maternelle et infantile 40 47 33 30 40 47 33 35 Centre de la mère et de l'enfant - rte Hamuta Pirae B.P.