Introduction Jean-François Puff Et Abigail Lang

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Contemporary French Poetry, Intermedia, and Narrative

City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 2-2016 Unidentified erbalV Objects: Contemporary French Poetry, Intermedia, and Narrative Eric Lynch Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/764 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] UNIDENTIFIED VERBAL OBJECTS: CONTEMPORARY FRENCH POETRY, INTERMEDIA, AND NARRATIVE by ERIC LYNCH A dissertation submitted to the Graduate Faculty in History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2016 © 2016 Eric Lynch All Rights Reserved Lynch ii UNIDENTIFIED VERBAL OBJECTS: CONTEMPORARY FRENCH POETRY, INTERMEDIA, AND NARRATIVE by Eric Lynch This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in French to satisfy the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. January 26, 2016 ____________________________________ Mary Ann Caws Chair of Examining Committee January 26, 2016 ____________________________________ Francesca Sautman Executive Officer ____________________________________ Peter Consenstein ____________________________________ Evelyne Ender Supervisory Committee THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK Lynch iii Abstract UNIDENTIFIED VERBAL OBJECTS: CONTEMPORARY FRENCH POETRY, INTERMEDIA, AND NARRATIVE By Eric Lynch Adviser: Mary Ann Caws This dissertation examines the vital experimental French poetry of the 1980s to the present. Whereas earlier twentieth century poets often shunned common speech, poets today seek instead to appropriate, adapt, and reorganize a wide variety of contemporary discourses. -

Jean-Marie Gleize, Emmanuel Hocquard, and the Challenge of Lyricism

Studies in 20th & 21st Century Literature Volume 29 Issue 1 Article 3 1-1-2005 Jean-Marie Gleize, Emmanuel Hocquard, and the Challenge of Lyricism Glenn W. Fetzer Calvin College Follow this and additional works at: https://newprairiepress.org/sttcl Part of the French and Francophone Literature Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. Recommended Citation Fetzer, Glenn W. (2005) "Jean-Marie Gleize, Emmanuel Hocquard, and the Challenge of Lyricism," Studies in 20th & 21st Century Literature: Vol. 29: Iss. 1, Article 3. https://doi.org/10.4148/2334-4415.1591 This Article is brought to you for free and open access by New Prairie Press. It has been accepted for inclusion in Studies in 20th & 21st Century Literature by an authorized administrator of New Prairie Press. For more information, please contact [email protected]. Jean-Marie Gleize, Emmanuel Hocquard, and the Challenge of Lyricism Abstract Within the past decade, one of the most pressing questions of poetry in France has been the continuing viability of lyricism. Recent models of perceiving the nature of lyricism shift the focus from formal and thematic considerations to pragmatic ones. As Hocquard's Un test de solitude: sonnets (1998) and Gleize's Non (1999) illustrate, the challenge of the lyric today serves to sharpen the sense of alterity and gives evidence of lyricism's capacity for renewal. More specifically, in presenting a reading of sonnets from both writers, this paper shows that the debates on the nature and "recurrence" of lyricism foreground the relational mode, above all, and give witness to the capacity of the lyric to withstand, to test, and ultimately, to reinvent itself. -

Emmanuel Hocquard, Late Additions

Emmanuel Hocquard LATE ADDITIONS SERlE D'ECRITURE NO. TWO Serie d'ecriture no. 1: Alain Veinstein, Archeology of the Mother, 1986 Serie d'ecriture no. 2: Emmanuel Hocquard: Late Additions, 1988 Serie d'ecriture no. 3: magazine issue, forthcoming Serie d'ecriture is an irregularly produced journal given to English translations of current French writing. Issues given to the work of a single author will alternate with magazine issues. The journal is edited by Rosmarie Waldrop and pub lished, with the collaboration of Burning Deck, by: SPECTACULAR DISEASES c/o Paul Green 83 (b) London Road Peterborough, Cambs., PE2 9BS United Kingdom Individual copies are priced at Ll.SO, with subscriptions available at L2.00 for two issues. Postage should be added at 25p per copy in all instances. US price $3.50, with sub scriptions at $4.50 plus $2 postage for 2 issues. Distributed in the US by: Segue Distribution, 300 Bowery, New York, NY 10012 Small Press Distribution, 1814 San Pablo Ave., Berkeley, CA 94702 ISSN 0269 - 0179 Copyright (c) 1988 by Emmanuel Hocquard, Connell lV1cGrath and Rosmarie Waldrop Some of the translations in this issue were first printed in Acts, 0- blek and Verse. The editor and publisher regret the omission of credit for the cover of issue no.l, a montage by the Australian artist Denis Mizzi. The cover of this issue is by Raquel. SERlE D'ECRITURE No. 2: Emmanuel Hocquard LATE ADDITIONS translated from the French by Rosmarie Waldrop and Connell McGrath SPECTACULAR DISEASES 1988 24 November and the words: shadow of the last tree. -

Chicago Chicago Fall 2015

UNIV ERSIT Y O F CH ICAGO PRESS 1427 EAST 60TH STREET CHICAGO, ILLINOIS 60637 KS OO B LL FA CHICAGO 2015 CHICAGO FALL 2015 FALL Recently Published Fall 2015 Contents General Interest 1 Special Interest 50 Paperbacks 118 Blood Runs Green Invisible Distributed Books 145 The Murder That Transfixed Gilded The Dangerous Allure of the Unseen Age Chicago Philip Ball Gillian O’Brien ISBN-13: 978-0-226-23889-0 Author Index 412 ISBN-13: 978-0-226-24895-0 Cloth $27.50/£19.50 Cloth $25.00/£17.50 E-book ISBN-13: 978-0-226-23892-0 E-book ISBN-13: 978-0-226-24900-1 COBE/EU Title Index 414 Subject Index 416 Ordering Inside Information back cover Infested Elephant Don How the Bed Bug Infiltrated Our The Politics of a Pachyderm Posse Bedrooms and Took Over the World Caitlin O’Connell Brooke Borel ISBN-13: 978-0-226-10611-3 ISBN-13: 978-0-226-04193-3 Cloth $26.00/£18.00 Cloth $26.00/£18.00 E-book ISBN-13: 978-0-226-10625-0 E-book ISBN-13: 978-0-226-04209-1 Plankton Say No to the Devil Cover illustration: Lauren Nassef Wonders of the Drifting World The Life and Musical Genius of Cover design by Mary Shanahan Christian Sardet Rev. Gary Davis Catalog design by Alice Reimann and Mary Shanahan ISBN-13: 978-0-226-18871-3 Ian Zack Cloth $45.00/£31.50 ISBN-13: 978-0-226-23410-6 E-book ISBN-13: 978-0-226-26534-6 Cloth $30.00/£21.00 E-book ISBN-13: 978-0-226-23424-3 JESSA CRISPIN The Dead Ladies Project Exiles, Expats, and Ex-Countries hen Jessa Crispin was thirty, she burned her settled Chica- go life to the ground and took off for Berlin with a pair of W suitcases and no plan beyond leaving. -

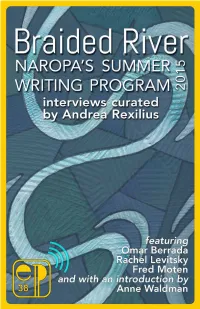

Rexilluslt Spreads1 .Pdf

BRAIDED RIVER interviews curated by ANDREA REXILIUS #38 ESSAY PRESS LISTENING TOUR As the Essay Press website re-launches, we have commissioned some of our favorite conveners of public discussions to curate conversation-based CONTENTS chapbooks. Overhearing such dialogues among poets, prose writers, critics and artists, we hope to re-envision how Essay can emulate and expand upon recent developments in trans-disciplinary small-press culture. Introduction v by Anne Waldman Series Editors Maria Anderson Interview with Rachel Levitsky 1 Andy Fitch Interview with Fred Moten 20 Ellen Fogelman Aimee Harrison Interview with Omar Berrada 24 Courtney Mandryk Afterword 46 Victoria A. Sanz by Andrea Rexilius Travis Sharp Acknowledgments 50 Ryan Spooner Randall Tyrone About Naropa 2016 51 Author Bios 52 Series Assistants Cristiana Baik Ryan Ikeda Christopher Liek Cover Image Courtesy of Jane Dalrymple-Hollo Cover Design Courtney Mandryk Layout Aimee Harrison INTRODUCTION — Anne Waldman SWP Artistic Directior hese are three interviews, the same questions Tfor three eminent, wildly progressive poets who have been guest faculty during Naropa’s Jack Kerouac School of Disembodied Poetics Summer Writing Program—all visiting/teaching/performing at Naropa before these conversations took place, but queried here specifically in the context of our 2015 pedagogy, which carried the themic rubric of Braided River, the Activist Rhizome. Symbiosis (= “together living”) teaches that life is more like a braided river, horizontal waterflow with tributaries falling apart and coming together again (as algae, as fungi do), rather than the Abrahamic tree of life with its vertical, hierarchical branch system. We are the riparians alongside, inside, riding this river of inter- connectivity. -

Norma Cole Papers

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8k077nv No online items Norma Cole Papers Special Collections & Archives, UC San Diego Special Collections & Archives, UC San Diego Copyright 2015 9500 Gilman Drive La Jolla 92093-0175 [email protected] URL: http://libraries.ucsd.edu/collections/sca/index.html Norma Cole Papers MSS 0766 1 Descriptive Summary Languages: English Contributing Institution: Special Collections & Archives, UC San Diego 9500 Gilman Drive La Jolla 92093-0175 Title: Norma Cole Papers Creator: Cole, Norma Identifier/Call Number: MSS 0766 Physical Description: 36 Linear feet(84 archives boxes, 4 card file boxes, 1 flat box, and 1 map case folder) Date (inclusive): 1940-2014 (bulk 1985-2014) Abstract: Papers of poet, artist and translator Norma Cole. Cole lived and worked in the San Francisco Bay Area and collaborated with American, French and Canadian poets. The collection includes correspondence, manuscripts, notebooks, translations, photographs, negatives, sound and video recordings, digital media, artwork and ephemera. Scope and Content of Collection Papers of poet, artist and translator Norma Cole. Cole lived and worked in the San Francisco Bay Area and collaborated with American, French and Canadian poets. The collection contains correspondence, manuscripts, notebooks, translations, photographs, negatives, sound and video recordings, digital media, artwork and ephemera. Arranged in thirteen series: 1) BIOGRAPHICAL, 2) CORRESPONDENCE, 3) WRITINGS BY COLE, 4) COLLABORATIVE WORKS, 5) WORKS BY OTHERS, 6) TRANSLATIONS, 7) ARTWORK, 8) EPHEMERA, 9) SUBJECT FILES, 10) PHOTOGRAPHS 11) SOUND RECORDINGS, 12) VIDEO RECORDINGS and 13) DIGITAL MEDIA. Biography Poet, translator, visual artist and curator Norma Cole was born in Toronto, Canada on May 12, 1945. -

1 DISSERTATIONS in PROGRESS Compiled And

DISSERTATIONS IN PROGRESS Compiled and Edited by Madeline Turan, Stony Brook University This is the forty-ninth annual listing of doctoral dissertations from graduate programs in North America. It should be considered a supplement of preceding lists. Defended dissertations are listed as a separate section, after the “Dissertations in Progress” list. The dissertation titles are listed alphabetically under “Cultural Studies,” “Film Studies,” “Linguistics,” “Literature,” or “Pedagogy”. Literature dissertations are arranged by century and author or are listed under “General.” There is also a separate section for Francophone authors and topics. In each entry, the name of the dissertation director and that of the institution are given in parentheses. Titles are numbered consecutively within each section. Title changes are noted at the end of each section, showing the number of the dissertation as it was previously listed, followed by the new title. It should be noted that, in general, the information was compiled as submitted by each institution. We regret that titles from a few schools were not received in time for publication. DISSERTATIONS IN PROGRESS (2012) A. CULTURAL STUDIES 88. Comic Memory: Franco-Algerian Relations through Humor (1954–2012). Sandra Rousseau (Jennifer A. Boittin, Pennsylvania State University) 89. Cuisine and the French Social Imaginary: Tracing the Origins of Gastronomic Discourse in Early-19th-Century France. Maximillian Shrem (Anne Deneys- Tunney, New York University) 90. Designing Women: Fashion and Fiction in Second Empire France. Sara Phenix (Andrea Goulet, University of Pennsylvania) 91. Intellectuel résistant: l’anti-impérialisme contestataire de Claude Bourdet dans l’après-guerre. Fabrice Picon (Jennifer Boittin, Pennsylvania State University) 92. -

Poet-Translators in Nineteenth Century French Literature: Nerval, Baudelaire, Mallarmé” Dir

POET-TRANSLATORS IN NINETEENTH CENTURY FRENCH LITERATURE: NERVAL, BAUDELAIRE, MALLARMÉ by Jena Whitaker A dissertation submitted to Johns Hopkins University in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Baltimore, Maryland April 2018 Ó 2018 Jena Whitaker All rights reserved ABSTRACT The ‘poet-translator is a listener whose ears are transformed through translation. The ear not only relates to the sensorial, but also to the cultural and historical. This dissertation argues that the ‘poet-translator,’ whose ears encounter a foreign tongue discovers three new rhythms: a new linguistic rhythm, a new cultural rhythm, and a new experiential rhythm. The discovery of these different rhythms has a pronounced impact on the poet-translator’s poetics. In this case, poetics does not refer to the work of art, but instead to an activity. It therefore concerns the reader’s will to listen to what a text does and to understand how it works. Although the notion of the ‘poet-translator’ pertains to a wide number of writers, time periods, and fields of study, this dissertation focuses on three nineteenth-century ‘poet-translators’ who each partly as a result of their contact with German romanticism formed an innovative and fresh account of linguistic, cultural, and poetic rhythm: Gérard de Nerval (1808-1855), Charles Baudelaire (1821-1867), and Stéphane Mallarmé (1842-1898). Each of these ‘poet-translators acted as cultural mediators, contributing to the development of new literary genres and new forms of critique that came to have significant effects on Western Literature. A study of Nerval, Baudelaire and Mallarmé as ‘poet-translators’ is historically pertinent for at least four reasons. -

Stacy Doris EDUCATION 1980-1984

Stacy Doris EDUCATION 1980-1984: Brown University, Providence, Rhode Island. AB. 1984 Literature and Society. Honors thesis: "W. B. Yeats' Prosody" 1987-1989 University of Iowa Writers’ Workshop, Iowa City, Iowa. MFA 1989 English, Creative Writing ADDITIONAL EDUCATION 1990-1992 Graduate School and University Center of the City University of New York. Ph.D. in Art History Program PROFESSIONAL EXPERIENCE, CREATIVE WRITING 2002- San Francisco State University, Assistant Professor, Creative Writing. Spring 2004 École Normale Supérieure, Professor, Intensive Poetics Seminar July 2001 Academy of American Poets, NY, Instructor. 2000 École supérieure d’art et de design de Reims, Instructor. 1997-1999 City College, City University of New York, Adjunct Professor, Creative Writing. Spring 1999 Cambridge University, England, Guest Lecturer. August 1998 Stuyvesant High School, New York, Instructor. Spring 1995 École des Beaux-Arts de Bordeaux, France, Guest Instructor. July 1994 Bennington College July Program, VT, Instructor. 1987-1989 University of Iowa, Teaching Writing Fellow. PROFESSIONAL EXPERIENCE, LITERATURE AND ENGLISH 1989-1990 Université de Paris II, Lecturer, English. 1991-1992 CUNY, John Jay College, Adjunct Professor, English. 1991-1992 CUNY, Lehman College, Adjunct Professor, English. 1991-1992 CUNY, Baruch College, Adjunct Professor, English. 1992-1993 Université de Paris VII, Lecturer, English. 1994-1995 CUNY, Hunter College, Adjunct Professor, English. 1996-1997 New York University, Adjunct Professor, English. SELECTED PUBLICATIONS Books: The Cake Part (Portland, OR: Publication Studio) 2011. Paramour tr. Anne Porutgal and Caroline Dubois (Paris: P.O.L) 2009. Knot (Athens, GA: University of Georgia Press) 2006. Winner of the University of Georgia Contemporary Poetry Series Award. Parlement (Paris: P.O.L) 2005. -

Literality: the Question of Contemporary Poetry

Literality: The Question of Contemporary Poetry By Anna Barbara Skrzypczynska A dissertation in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in French in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Ann Smock, Chair Professor Robert Kaufman Professor Debarati Sanyal Professor Timothy Hampton Spring 2016 Abstract Literality: The Question of Contemporary Poetry by Anna Barbara Skrzypczynska Doctor of Philosophy in French University of California, Berkeley Professor Ann Smock, Chair The history of French poetry has been marked by crisis. Frequently a mode of critical thought, poetry has drawn attention to the specificity of its historical and literary contexts, seeking to address the question of itself as a mode of critical agency and autonomous thought rather than as an extension of a determining social or cultural order. Poetry’s continued engagement with the question of its autonomy and viable place in the world has been coupled with a history of breakdowns of poetic form, leading up to, in the 1970s, a poetry qualified by formal minimalism, a refusal of metaphor and image, and an apparent distancing with respect to traditional lyric. This poetry’s attentiveness to language as written (or “à la lettre”) defines its loyalty to the literal. Consequently, this poetry has frequently been misunderstood as self- absorbed, coldly formalist, and elitist in its apparent inaccessibility, as the poets Jean-Marie Gleize and Jacques Roubaud have remarked. Taking up their observations, I address the question of contemporary poetry’s difficulty and the pertinence of this question to this poetry’s contemporaneity by examining the work of three poets whose work belongs to those concerned with literality: the late Anne-Marie Albiach, Emmanuel Hocquard, and Claude Royet-Journoud. -

Of the Diagram: the Work of Marjorie Welish Edited by Aaron Levy and Jean-Michel Rabaté

Of the Diagram: The work of Marjorie Welish Edited by Aaron Levy and Jean-Michel Rabaté Contributions by Kenneth Baker, Norma Cole, Carla Harryman, Gans & Jelacic Architecture and Design, Olivier Gourvil, Ron Janssen, Joseph Masheck, Bob Perelman, Jean-Michel Rabaté, Frances Richard, Osvaldo Romberg, Keith Tuma, Chris Tysh, and Thomas Zummer. Work by Marjorie Welish. Slought Books, Philadelphia Contemporary Artists Series, No. 2 Copyright © 2003 by Aaron Levy All rights reserved, including the right to reproduce this book, or parts thereof, in any form, without written permission from Slought Books, a division of Slought Foundation. No part may be stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission, except in the case of brief quotations in reviews for inclusion in a magazine, newspaper, or broadcast. We gratefully acknowledge the financial support of the following: Pratt Faculty Development Fund, University of Pennsylvania, Chain Arts, Keith Tuma, Joseph Masheck, Jack and Bea Morton, and Larry and Toby Levy. We also acknowledge the editorial support of Jen Kollar, Linda Petock, and Louis Cabri. These interviews, articles, and poems, or slightly modified versions of them, have appeared in the following publications acknowledged here: 1. “The Art of Being Sparse, Porous, Scattered: Roland Barthes on Cy Twombly.” Signifying Art: Essays on Art after 1960, Cambridge University Press, 1999. 2. “Lawrence Weiner.” Bomb: Speak Art!, G+B Arts International, 1997. ix. Contributors 3. “Cities of the Table,” and “Clans, Moieties and Other,” Word Group, Coffee House Press, forthcoming, Spring 2004. xvii. -

H-France Review Vol. 21 (August 2021), No. 141 Abigail Lang, La Conversation Transa

H-France Review Volume/Tome 21 (2021) Page 1 H-France Review Vol. 21 (August 2021), No. 141 Abigail Lang, La Conversation transatlantique: les échanges franco-américains en poésie depuis 1968. Paris: Les Presses du réel, 2021. 331pp. Notes and index. €26.00 (pb). ISBN 978-2-37896-178-7. Review by Alexander Dickow, Virginia Tech. Abigail Lang’s impeccable literary history La Conversation transatlantique does not concern the Franco-American literary dialogue as a whole, but a specific moment of that dialogue, namely the period after 1968. In fact, French literary history exhibits multiple “conversations transatlantiques,” some of which are quite independent of the others; before the conversation Lang examines, for instance, the Négritude movement engaged in extensive dialogue with the Harlem Renaissance. The poets and institutions examined by Lang remain quite untouched (remarkably so, perhaps) by this previous iteration of French-American exchange. Throughout the post-1968 period in question, one figure stands out more than any other as an instigator of cross-cultural communication: Emmanuel Hocquard. Consequently, Lang’s work revolves consistently around figures involved with Hocquard’s principal publishing house, P. O. L, and around his own publishing projects, such as Orange Export Ltd. Lang organizes her history in three parts: one, “La Réception perpétuellement recommencée des objectivistes,” two, “Une communauté de contemporains,” and three, “Le Tournant oral.” The objectivists were a loose-knit group of poets who first came into the limelight through an issue of Poetry edited by Louis Zukofsky in February 1931. The principal poets involved with this somewhat inchoate movement included Zukofsky himself, George Oppen, Lorine Niedecker, Carl Rakosi, Charles Reznikoff, and the British poet Basil Bunting.