Universidade De Caxias Do

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Paul Gauguin 8 February to 28 June 2015

Media Release Paul Gauguin 8 February to 28 June 2015 With Paul Gauguin (1848-1903), the Fondation Beyeler presents one of the most important and fascinating artists in history. As one of the great European cultural highlights in the year 2015, the exhibition at the Fondation Beyeler brings together over fifty masterpieces by Gauguin from leading international museums and private collections. This is the most dazzling exhibition of masterpieces by this exceptional, groundbreaking French artist that has been held in Switzerland for sixty years; the last major retrospective in neighbouring countries dates back around ten years. Over six years in the making, the show is the most elaborate exhibition project in the Fondation Beyeler’s history. The museum is consequently expecting a record number of visitors. The exhibition features Gauguin’s multifaceted self-portraits as well as the visionary, spiritual paintings from his time in Brittany, but it mainly focuses on the world-famous paintings he created in Tahiti. In them, the artist celebrates his ideal of an unspoilt exotic world, harmoniously combining nature and culture, mysticism and eroticism, dream and reality. In addition to paintings, the exhibition includes a selection of Gauguin’s enigmatic sculptures that evoke the art of the South Seas that had by then already largely vanished. There is no art museum in the world exclusively devoted to Gauguin’s work, so the precious loans come from 13 countries: Switzerland, Germany, France, Spain, Belgium, Great Britain (England and Scotland), -

Belonging Beyond Borders: Cosmopolitan Affiliations in Contemporary Spanish American Literature

University of Calgary PRISM: University of Calgary's Digital Repository University of Calgary Press University of Calgary Press Open Access Books 2021-01 Belonging Beyond Borders: Cosmopolitan Affiliations in Contemporary Spanish American Literature Bilodeau, Annik University of Calgary Press Bilodeau, A. (2021). Belonging Beyond Borders: Cosmopolitan Affiliations in Contemporary Spanish American Literature. University of Calgary Press, Calgary, AB. pp. 1-267. http://hdl.handle.net/1880/113029 book https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 Downloaded from PRISM: https://prism.ucalgary.ca BELONGING BEYOND BORDERS: Cosmopolitan Affiliations in Contemporary Spanish American Literature Annik Bilodeau ISBN 978-1-77385-159-4 THIS BOOK IS AN OPEN ACCESS E-BOOK. It is an electronic version of a book that can be purchased in physical form through any bookseller or on-line retailer, or from our distributors. Please support this open access publication by requesting that your university purchase a print copy of this book, or by purchasing a copy yourself. If you have any questions, please contact us at [email protected] Cover Art: The artwork on the cover of this book is not open access and falls under traditional copyright provisions; it cannot be reproduced in any way without written permission of the artists and their agents. The cover can be displayed as a complete cover image for the purposes of publicizing this work, but the artwork cannot be extracted from the context of the cover of this specific work without breaching the artist’s copyright. COPYRIGHT NOTICE: This open-access work is published under a Creative Commons licence. -

La Vie Prodigieuse De Gauguin

LA VIE PRODIGIEUSE DE GAUGUIN Paul Gauguin, Autoportrait à Charles Morice, 1891, toile. DU MÊME AUTEUR (Chez d'autres Éditeurs) LES PRIMITIFS NIÇOIS, 129 Reproductions. LA PEINTURE AU PALAIS DE MONACO, sous le Patronage de D.A.S. le PRINCE LOUIS II. INGRES. CLAUDE MONET, avec la collaboration de Blanche Monet. VINCENT VAN GOGH. GAUGUIN, les Documents d'Art, Monaco. MAURICE HENSEL, Tahiti et Montmartre, 12 aquarelles. GAUGUIN, LE PEINTRE ET SON ŒUVRE, avant-propos de Pola Gauguin, Presses de la Cité, édition anglaise James Replay. CLOÎTRES ET ABBAYES DE FRANCE, éditions du Louvre. LETTRES DE GAUGUIN A SA FEMME ET A SES AMIS, Bernard Grasset. Traductions : anglaise, américaine, suédoise, allemande, italienne et japonaise. MATISSE. DESSINS, avec la collaboration de l'artiste. GAUGUIN, Génies et Réalités, Hachette, 1961. (Chapitre IV, L'Homme qui a réinventé la Peinture); réédition, Chêne- Hachette, 1986. AUX ÉDITIONS BUCHET/CHASTEL Dans la Collection « Grandes Biographies » MALCOLM LOWRY, Douglas Day. HENRY MILLER, Jay Martin. CÉLINE, Erika Ostrovsky. MALRAUX, Robert Payne. HITLER, Robert Payne. COCTEAU, Francis Steegmuller. HENRY MILLER, Norman Mailer. Hors collection PICASSO, Joseph Chiari CRÉSUS, Claude Kevers-Pascalis LE DUC DE LAUZUN, Clément Velay D.H. LAWRENCE, Henry Miller MAURICE MALINGUE LA VIE PRODIGIEUSE DE GAUGUIN ÉDITIONS BUCHET/CHASTEL 18, rue de Condé - 75006 PARIS Si cet ouvrage vous a intéressé, il vous suffira d'adresser votre carte de visite aux ÉDITIONS BUCHET/CHASTEL, 18, rue de Condé, 75006 PARIS, pour rece- voir gratuitement nos bulletins illustrés par lesquels vous serez informé de nos dernières publications. © 1987 ÉDITIONS BUCHET/CHASTEL, Paris. Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés pour tous pays, l'U.R.S.S. -

Prólogo Flora Tristán Y Paul Gauguin*

Prólogo Flora Tristán y Paul Gauguin* El tema de la libertad es tan amplio, tan rico, tan diverso, que en verdad se puede hablar de él tocando todos los temas. Porque de- trás de todas las experiencias humanas está la libertad, o la falta de libertad, o el sueño y el apetito de libertad. Un ensayista que yo admiro mucho, Isaiah Berlin, dice en uno de sus libros que él ha filiado hasta cuarenta definiciones diferentes de la palabra liber- tad. Por eso, quizá en vez de hablar de la libertad en abstracto, como un concepto filosófico o jurídico, o político, o social, sea pre- ferible, para sentirlo más cerca, más inmediato a nuestra experien- cia, referirnos a él de una manera concreta, y a través de unos se- res humanos específicos que gozaron de la libertad o no la tuvie- ron y lucharon por tenerla. He elegido a dos personajes históricos con los que he estado conviviendo estos últimos años, porque son los protagonistas o, más bien, los inspiradores de los protagonis- tas de una novela que llevo escribiendo y que tiene como tema pro- fundo el de la libertad. O mejor, la ambición, el apetito desmesura- do, en el caso de los dos, de alcanzar y de gozar de una libertad plena y absoluta. Esos personajes se llaman Flora Tristán, que no es tan conocida, por desgracia, y su nieto, que sí es muy conocido, el pintor impresionista Paul Gauguin. Flora Tristán y Paul Gauguin cubren todo el siglo XIX. Un si- glo que, entre otras cosas, fue el de las grandes utopías libertarias. -

Entenario Con Bermellón

ENTENARIO CCON BERMELLÓN Guillermo Landa Guillermo Landa (Huatusco, Veracruz, 1935) es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pertenece a la Asociación del Servi- cio Exterior Mexicano. Poeta bilingüe en es- pañol y francés. Ha publicado, entre otros libros, Este mar que soy yo (1964), Cahier d’amour (1979), Treintañal. Obra poética, 1964-1994 (1994) y Frutero y yo (2001). TIEMPO 22 ARCHIPIÉLAGO Centenario con bermellón En Oceanía: Observe usted al simiesco turista que salta y con las piernas abiertas tijeretea los aires que echan guitarras y tambores electrónicos, a panzadas avanza entre sebosos abonados de la Mediterranée, se contonea con pringosa lascivia, se retuerce como anélido agónico y cae de bruces, en plenitud de cocaína y wisky, sobre el entarimado que sirve de escabel a Miss France, modelo tahitiana, reina por un año de las Islas de la Real Sociedad de Londres gracias al patrocinio de la Philip Morris Products Inc., reina como su trasabuela Pomare IV Vahine bajo el protectorado de Luis Felipe; ya desde entonces la paz y el bienestar gálicos fueron compartidos por la Hija Predilecta de Roma, la fille ainée de l’eglise, con los maoríes y los polinesisos todos que se beneficiaron de la viruela (epidemia predominante más que en las poblaciones salvajes) del Morbo Siphylo (aunque nadie conociera el poema de Hyeronimus Fracastorius) del mestizaje por amancebamiento, del alcohol, de la Marsellesa tropical y otras innovaciones civilizadoras que los diezmaron. TIEMPO 23 ARCHIPIÉLAGO Usted, que tiene bien puestos los pies en la tierra, Hélas! Este es el porvenir no se alarme si un sismo de 5.9 grados en la escala que nunca imaginó ese lobo selvático de Richter lo hace trastabillar sin collar, nieto de Flora Tristan que, en estas islas Marquesas hace cien años, merodeó por estas islas o en la lejana Colima. -

Irréalisme Et Art Moderne ,

Irréalisme et Art Moderne , . ....................- a ___•......________________I ! i t ... UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES SIECLES 000584515 Mélanges Philippe Roberts-Jonés Irréalisme et Art Moderne Ê J ^ 'mmmt BBL Ouvrage publié avec le soutien de la Communauté française de Belgique et de la BBL. Section d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’Université Libre de Bruxelles Irréalisme et Art Moderne LES VOIES DE L’IMAGINAIRE DANS L’ART DES XVIIIe, XIXe et XXe SIECLES Mélanges Philippe Roberts-Jones Edité par Michel Draguet Certains jours il ne faut pas craindre de nommer les choses impos sibles à décrire. Base et sommet, pour peu que les hommes remuent et divergent, rapidement s’effritent. Mais il y a la tension de la recherche, la répu gnance du sablier, l’itinéraire nonpareil, jusqu’à la folle faveur, une exigence de la conscience enfin à laquelle nous ne pouvons nous soustraire, avant de tomber au gouffre. René Char, Recherche de la base et du sommet, in: Œuvres complètes, introduction de Jean Roudaut, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1983, p. 631. Aujourd’hui des racines ont poussé dans l’absence; le vent me prend aussi, j’aime, j’ai peur et quelquefois j’assume. Philippe Jones, Il y a vingt-cinq ans la mort, in: Graver au vif, repris in: Racine ouverte, Bruxelles, Le Cormier, 1976, p. 93. 5 P lanchel: G. Bertrand, Portrait de Philippe Roberts- Jones, 1974, huile sur toile, 81 x 65, collection privée. 6 A PROPOS DE PORTRAITS Rien n’est, ni ne doit être gratuit en art si ce n’est la joie ou la douleur de s’ac complir. -

Flora Tristan, Precursor Lecture by Magda Portal Kathleen Weaver

Journal of International Women's Studies Volume 20 Issue 6 Women’s Movements and the Shape of Feminist Article 2 Theory and Praxis in Latin America, Part 1 Jun-2019 Flora Tristan, Precursor Lecture by Magda Portal Kathleen Weaver Follow this and additional works at: https://vc.bridgew.edu/jiws Part of the Women's Studies Commons Recommended Citation Weaver, Kathleen (2019). Flora Tristan, Precursor Lecture by Magda Portal. Journal of International Women's Studies, 20(6), 4-22. Available at: https://vc.bridgew.edu/jiws/vol20/iss6/2 This item is available as part of Virtual Commons, the open-access institutional repository of Bridgewater State University, Bridgewater, Massachusetts. This journal and its contents may be used for research, teaching and private study purposes. Any substantial or systematic reproduction, re-distribution, re-selling, loan or sub-licensing, systematic supply or distribution in any form to anyone is expressly forbidden. ©2019 Journal of International Women’s Studies. Flora Tristan, Precursor Lecture by Magda Portal Edited, translated, and prefaced1 by Kathleen Weaver2 Abstract A major figure in Latin American struggles for women's rights and social justice, Magda Portal (1900-1989) co-founded the revolutionary nationalist APRA Party of Peru and was the principal women's leader of that party. In her Chilean exile Portal discovered the nineteenth century writer and social reformer, Flora Tristan. In 1944 Portal offered her first lecture on Tristan (1803-1844)—a brilliant diarist and journalist as well as a seminal social theorist, labor organizer, champion of women's rights, and a significant precursor—arguably co-founder—of socialist internationalism. -

Gauguin by June Hargrove

Belinda Thomson book review of Gauguin by June Hargrove Nineteenth-Century Art Worldwide 19, no. 1 (Spring 2020) Citation: Belinda Thomson, book review of “Gauguin by June Hargrove,” Nineteenth-Century Art Worldwide 19, no. 1 (Spring 2020), https://doi.org/10.29411/ncaw.2020.19.1.11. Published by: Association of Historians of Nineteenth-Century Art Notes: This PDF is provided for reference purposes only and may not contain all the functionality or features of the original, online publication. License: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License Creative Commons License. Thomson: Gauguin by June Hargrove Nineteenth-Century Art Worldwide 19, no. 1 (Spring 2020) June Hargrove, Gauguin. Paris: Éditions Citadelles-Mazenod, 2017. 432 pp.; 380 color illus.; bibliography. ISBN 978–2–85088–718 5 189 € (hardcover) It must have required considerable courage on June Hargrove’s part to undertake a new, comprehensive monograph on Paul Gauguin at this juncture, given the attention that has been focused on the artist in recent decades. Such has been the uninterrupted flow of exhibitions, books, and scholarly essays that simply processing this information represented a formidable challenge. Yet for all this activity, there are still lacunae in the Gauguin scholarly apparatus, particularly where the post–1888 work is concerned. We await the appearance, long promised, of the post–1888 volumes of the artist’s oeuvre catalogue as well as the complete revised edition of the later correspondence. This Citadelles-Mazenod monograph is a lavish publication, which joins their ongoing series heroically-dubbed “Les Phares,” perhaps best translated as “The Beacons.” In its insistence on high production values with excellent quality reproductions, often repeated as details, this French publisher is throwing down something of a défi to the recent trend of online art publishing—vide this journal—emphatically proclaiming its faith in physical and beautifully crafted books. -

PAUL GAUGUIN the PRINTS PAULGAUGUIN Tobia Bezzola Elizabeth Prelinger THEPRINTS

5243_Gauguin_001-160_ENGLISCH 26.09.12 11:10 Seite 2 PAUUL GAUGUIN THE PRINTS 5243_Gauguin_001-160_ENGLISCH 26.09.12 11:10 Seite 3 PAUL GAUGUIN THE PRINTS PAULGAUGUIN Tobia Bezzola Elizabeth Prelinger THEPRINTS PRESTEL Munich · London · New York 5243_Gauguin_001-160_ENGLISCH 26.09.12 11:10 Seite 4 5243_Gauguin_001-160_ENGLISCH 26.09.12 11:10 Seite 5 Foreword and Thanks 10 Christoph Becker Running Wild as Theme and Method 13 Tobia Bezzola CATALOGUE 18 Elizabeth Prelinger Savage Poetry – The Graphic Art of Paul Gauguin 20 The ‘Suite Volpini’ 29 The Portrait of Stéphane Mallarmé 51 The ‘Noa Noa Suite’ 59 ‘Manao Tupapau’ (She Thinks of the Spirit/The Spirit Thinks of Her) 87 ‘A Fisherman Drinking Beside His Canoe’ (Le Pêcheur buvant auprès de sa pirogue) 91 ‘Oviri’ (Savage) 95 The ‘Vollard Suite’ 103 ‘Le Sourire’ 131 APPENDIX 140 List of Works 143 Bibliography 153 Imprint 157 5243_Gauguin_001-160_ENGLISCH 26.09.12 11:10 Seite 6 5243_Gauguin_001-160_ENGLISCH 26.09.12 11:10 Seite 7 5243_Gauguin_001-160_ENGLISCH 26.09.12 11:10 Seite 8 5243_Gauguin_001-160_ENGLISCH 26.09.12 11:10 Seite 9 5243_Gauguin_001-160_ENGLISCH 26.09.12 11:10 Seite 10 10 Foreword and Thanks Christoph Becker The prints and drawings made by Paul Gauguin (b. June 7, 1848, in Paris; d. May 8, 1903, in Atuona on Hiva Oa, the Marquesas Islands) in the 1880s and 1890s were groundbreaking works of art. Gauguin is to be placed, as a painter, at modernism’s outset; and he became one of the most renowned artists of the era. His works on paper are a crucial element of his art and, more than this, it is impossible to fully understand Paul Gauguin the artist without paying due attention to them. -

The Museum of Modern Art, New York Exhibition Checklist Gauguin: Metamorphoses March 8-June 8, 2014

The Museum of Modern Art, New York Exhibition Checklist Gauguin: Metamorphoses March 8-June 8, 2014 Paul Gauguin, French, 1848–1903 Vase Decorated with Breton Scenes, 1886–1887 Glazed stoneware (thrown by Ernest Chaplet) with gold highlights 11 5/16 x 4 3/4" (28.8 x 12 cm) Royal Museums of Art and History, Brussels Paul Gauguin, French, 1848–1903 Cup Decorated with the Figure of a Bathing Girl, 1887–1888 Glazed stoneware 11 7/16 x 11 7/16" (29 x 29 cm) Dame Jillian Sackler Paul Gauguin, French, 1848–1903 Vase with the Figure of a Girl Bathing Under the Trees, c. 1887–1888 Glazed stoneware with gold highlights 7 1/2 x 5" (19.1 x 12.7 cm) The Kelton Foundation, Los Angeles Paul Gauguin, French, 1848–1903 Leda (Design for a China Plate). Cover illustration for the Volpini Suite, 1889 Zincograph with watercolor and gouache additions on yellow paper Composition: 8 1/16 x 8 1/16" (20.4 x 20.4 cm) Sheet: 11 15/16 x 10 1/4" (30.3 x 26 cm) The Metropolitan Museum of Art, New York. Rogers Fund 03/11/2014 11:44 AM Gauguin: Metamorphoses Page 1 of 43 Gauguin: Metamorphoses Paul Gauguin, French, 1848–1903 Bathers in Brittany from the Volpini Suite, 1889 Zincograph on yellow paper Composition: 9 11/16 x 7 7/8" (24.6 x 20 cm) Sheet: 18 7/8 x 13 3/8" (47.9 x 34 cm) The Metropolitan Museum of Art, New York. Rogers Fund Paul Gauguin, French, 1848–1903 Edward Ancourt, Paris Breton Women Beside a Fence from the Volpini Suite, 1889 Zincograph on yellow paper Composition: 6 9/16 x 8 7/16" (16.7 x 21.4 cm) Sheet: 18 13/16 x 13 3/8" (47.8 x 34 cm) The Metropolitan Museum of Art, New York. -

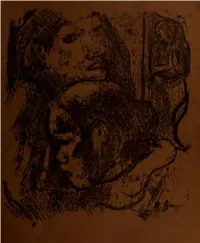

Paul Gauguin: Monotypes

Paul Gauguin: Monotypes Paul Gauguin: Monotypes BY RICHARD S. FIELD published on the occasion of the exhibition at the Philadelphia Museum of Art March 23 to May 13, 1973 PHILADELPHIA MUSEUM OF ART Cover: Two Marquesans, c. 1902, traced monotype (no. 87) Philadelphia Museum of Art Purchased, Alice Newton Osborn Fund Frontispiece: Parau no Varna, 1894, watercolor monotype (no. 9) Collection Mr. Harold Diamond, New York Copyright 1973 by the Philadelphia Museum of Art Library of Congress Catalog Card Number: 73-77306 Printed in the United States of America by Lebanon Valley Offset Company Designed by Joseph Bourke Del Valle Photographic Credits Roger Chuzeville, Paris, 85, 99, 104; Cliche des Musees Nationaux, Paris, 3, 20, 65-69, 81, 89, 95, 97, 100, 101, 105, 124-128; Druet, 132; Jean Dubout, 57-59; Joseph Klima, Jr., Detroit, 26; Courtesy M. Knoedler & Co., Inc., 18; Koch, Frankfurt-am-Main, 71, 96; Joseph Marchetti, North Hills, Pa., Plate 7; Sydney W. Newbery, London, 62; Routhier, Paris, 13; B. Saltel, Toulouse, 135; Charles Seely, Dedham, 16; Soichi Sunami, New York, 137; Ron Vickers Ltd., Toronto, 39; Courtesy Wildenstein & Co., Inc., 92; A. J. Wyatt, Staff Photographer, Philadelphia Museum of Art, Frontispiece, 9, 11, 60, 87, 106-123. Contents Lenders to the Exhibition 6 Preface 7 Acknowledgments 8 Chronology 10 Introduction 12 The Monotype 13 The Watercolor Transfer Monotypes of 1894 15 The Traced Monotypes of 1899-1903 19 DOCUMENTATION 19 TECHNIQUES 21 GROUPING THE TRACED MONOTYPES 22 A. "Documents Tahiti: 1891-1892-1893" and Other Small Monotypes 24 B. Caricatures 27 C. The Ten Major Monotypes Sent to Vollard 28 D. -

PALETTES Collection January 2013

PALETTES Collection January 2013 > 5 CLASSICAL ART > 6 PALETTES AUTHOR From the canvass itself to the type of brush used by the artist, Alain JAUBERT DIRECTOR from the historical, political or individual context of the painting to Alain JAUBERT the personality of the characters displayed in its features, Palette COPRODUCERS uncovers the endless secrets a work of art can hide. ARTE FRANCE, REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES Using the finest techniques (infrared, X rays, video animation...), Alain Jaubert dissects CHAMPS-ELYSEES, MUSEE DU LOUVRE the paintings to their most intimate levels, leading an investigation worthy of History's - SERVICE CULTUREL - PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES, PALETTE PRODUCTION greatest detectives. DVD released by ARTE Video FORMAT AWARDS : 48 x 30 ', 2 x 60 ', 2003 Several awards among which "FIPA d'Argent" for Palettes Véronèse, 1989. AVAILABLE RIGHTS TV - DVD - Non-theatrical rights VERSIONS English - Spanish - German - French TERRITORY(IES) WORLDWIDE LIST OF EPISODES ANDY WARHOL [1928-1987] BACON [1909-1992] BONNARD [1867-1947] CEZANNE [1839-1906] CHARDIN [1699-1779] COURBET [1819-1877] DAME A LA LICORNE (LA) DAVID [1748-1825] DE LA TOUR [1593-1652] DELACROIX [1798-1863] DUCHAMP [1887-1968] EUPHRONIOS [~ 510 BEFORE CHRIST] FAYOUM [~ 117-138 BEFORE CHRIST] FRAGONARD [1732-1806] GAUGUIN [1848 - 1903] GERICAULT [1791-1824] GOYA [1746-1828] INGRES [1780-1867] GRUNEWALD [~ 1475-1528] HOKUSAI [1760-1849] KANDINSKY [1866-1944] KLEIN [1928-1962] LASCAUX LE CARAVAGE [1571-1610] LE LORRAIN [~ 1602-1682]