Un-Cuento-De-Enfermera.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Redactalia. Libro Solidario.Pdf

Los beneficios íntegros de este Libro se destinarán a una ONG de ayuda a la infancia. Esta campaña es una iniciativa de Con la colaboración de: Obra registrada en Los derechos de todas y cada una de las obras que se reúnen en este libro, ya sean relatos, cuentos, poemas o ilustraciones, son propiedad de sus respectivos autores. Dichos derechos han sido cedidos a Librovirtual.org y a la asociación Escritores Solidarios para el único propósito de llevar a cabo acciones solidarias y humanitarias. Publicado por LibroVirtual.org en diciembre de 2009. Todos los derechos reservados. Prohibida la parcial o total reproducción de este libro, si la intención no es difundirlo y ayudar a su función solidaria. Portada realizada en exclusiva para este libro por Blanca BK. www.blancabk.com ¿Quieres ayudar tú también a que consigamos una Navidad mejor para los niños que más lo necesitan? Puedes hacerlo de muchas formas: Comprando este libro en papel: solidarios.bubok.com o también mediante donaciones (desde 1 €). Más información al respecto: www.librovirtual.org/librosolidario.php Todos los fondos recaudados serán entregados a una ONG de ayuda infantil ¡Gracias por tu aportación! Dedicado a todos los niños, y a quienes los quieren y respetan. Los autores. Índice Cenarás con nosotros, Antonio Arteaga Como he sido buena os pido…, Lola Montalvo El villancico antiguo, Conchita Ferrando El pastel de Navidad, Niobe El telescopio, Antonio Constán Hadas por Navidad, Mª Dolores Alonso John y el milagro de la Navidad, Silvia Ochoa El muñeco de nieve (Invierno), -

Cuentos De Navidad

RASE UNA VEZ OTRA NAVIDAD selección de cuentos y poemas Oficina de Información del Opus Dei en España www.opusdei.es ÍNDICE ● Una mujer en Navidad | Miguel Aranguren Pág. 1 ● Milagro de Navidad | Pepe Álvarez de los Asturias Pág. 3 ● La duda | Angelina Lamelas Pág. 5 ● Solo testimonio | José María Cortés Saavedra Pág. 9 ● El pecado del indiano | José María Blanco Corredoira Pág. 12 ● La flauta de caña | Luis Ramoneda Pág. 14 ● Cuento de Navidad | Marta Chacón Pág. 15 ● Presentación del Portal | Carmelo Guillén Pág. 17 ● El camello | Enrique García-Máiquez Pág. 20 UNA MUJER EN NAVIDAD Miguel Aranguren Miguel Aranguren (1970), es uno de los escritores españoles que ha publicado a más temprana edad, autor de once novelas publicadas, de varias páginas en la prensa escrita y responsable del proyecto Excelencia Literaria (que comenzó en el curso 2004-05). Era mi madre la que sugería sacar las cajas del altillo. Aunque faltaban unas semanas para Navidad, su propuesta nos despertaba la impaciencia por decorar la casa. En la papelería compraba cartulinas de colores, unas tijeras sin punta y un bote de cola con el fin de que entretuviésemos las tardes del final de noviembre enhebrando cadenetas y recortando angelotes para las ventanas de nuestra habitación. Después arreglaba las cabezas tronzadas de los pastores del Nacimiento, y nos pedía que eligiésemos un Rey Mago al que ir acercando al portal con nuestras buenas acciones. Días más tarde, nos ayudaba en el ceremonial de escribir a sus Majestades de Oriente misivas repletas de sueños y disparates –en una ocasión, abusando de su omnipotencia, les pedí un chimpancé– que ella se encargaba de echar al buzón y cuyo contenido casi nunca se correspondía con los regalos que nos llegaban el seis de enero, por más que aquellas chucherías que adornaban los zapatos colmarán todas nuestras aspiraciones. -

Mario Iván Martínez Morales Es Un Actor, Productor, Escritor, Diseñador Y Cantante Mexicano De Televisión, Teatro, Cine Y Literatura Infantil

Mario Iván Martínez Morales es un actor, productor, escritor, diseñador y cantante mexicano de televisión, teatro, cine y literatura infantil. Es hijo de la actriz Margarita Isabel, 1941-2017 y del locutor radial Mario Iván Martínez Ortega, 1932-1994. Realizó estudios de actuación y canto en Inglaterra bajo el auspicio del Consejo Británico en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, LAMDA, especializándose en la obra de William Shakespeare. En México se formó bajo la tutela de Julio Castillo y Héctor Mendoza. Entre sus trabajos actorales más destacados se encuentran: el doctor Brown de la película Como agua para chocolate, (Premio Ariel y Premio ACE de Nueva York) el exigente rol de Albin/Zazá en La jaula de las locas y el unipersonal, Diario de un loco. Recientemente presentó Vincent, girasoles contra el mundo, dramaturgia de su propia autoría donde encarna al pintor neerlandés, Vincent van Gogh. Su trabajo en televisión incluye personajes como el emperador Maximiliano de Habsburgo en El vuelo del águila, Renato Piquet en Amor real y Steve Norton en Mañana es para siempre. Ha compartido la escena con artistas de la talla de Salma Hayek, Diego Luna, Angelina Jolie, Ignacio López Tarso, Gael García Bernal, Héctor Bonilla y Silvia Pinal. Su depurada colección de audio-libros infantiles, Un rato para Imaginar, consta ya de XXIII volúmenes. Asimismo desde 2007 funge como embajador de la obra perenne de Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri. Por otro lado a menudo ensambla, propicia y conduce los conciertos familiares que ofrecen las más importantes orquestas del país en recintos como la Sala Nezahualcóyotl, el Auditorio Nacional y el Palacio de las Bellas Artes. -

El Narrador Y La Ficción : Cine Y Literatura

tapaliteratura.qxd 12/12/071:33PMPágina1 Material de distribución gratuita, prohibida suventa prohibida Material dedistribución gratuita, Ministerio deEducación,CienciayTecnología Equipo multimedia de apoyo a la enseñanza El narrador y la ficción Equipo multimedia de apoyo a la enseñanza El narrador y la ficción Lit Preliminares.qxd 12/12/07 12:20 PM Página 1 Equipo multimedia de apoyo a la enseñanza CINE Y LITERATURA El narrador y la ficción Fernanda Cano Lit Preliminares.qxd 12/12/07 12:20 PM Página 2 Lit Preliminares.qxd 12/12/07 12:20 PM Página 3 Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología Lic. Daniel Filmus Secretario de Educación Lic. Juan Carlos Tedesco Subsecretaria de Equidad y Calidad Lic. Alejandra Birgin Directora Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente Lic. Laura Pitman Coordinadora del Área de Desarrollo Profesional Docente Lic. Silvia Storino Lit Preliminares.qxd 12/12/07 12:20 PM Página 4 Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente Área de desarrollo profesional docente Proyecto “Equipo multimedia de apoyo a la enseñanza” Coordinación general Silvia Storino Esteban Mizrahi Coordinación ejecutiva Martín D'Ascenzo Supervisión Patricia Bavaresco Corina Guardiola Mercedes Potenze Claudia Rodríguez Adriana Santos Teresa Socolovsky Verónica Travi Producción editorial Viviana Ackerman Raquel Franco Karina Maddonni Adriana Martínez Sergio Luciani Liliana Santoro Nora Raimondo Agradecemos especialmente a Raquel Gurevich, Beatriz Masine, Javier Trímboli. Expresamos asimis- mo nuestro agradecimiento por la lectura crítica de los módulos a los siguientes profesores de nivel medio: Matilde Carlos, Sergio Carnevale, Horacio Fernández, Marcela Franco, Emilce Geoghegan, Rubén Guibaudi, Julián Insúa, Gertrudis Muchiute, Claudia Paternóster, Andrea Paul, Mónica Pianohoqui, Gustavo Ruggiero, Alfredo Sayus, Adriana Valle. -

Relatos Navideños

RELATOS NAVIDEÑOS CREADO POR NUESTRO ALUMNADO DE 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA COLEGIO NTRA. SRA. DE LA MERCED -ZARAGOZA- LA NAVIDAD MÁS DULCE P.A Era tiempo de Navidad y Papa Noel estaba haciendo los regalos de los niños. Y los elfos de navidad cargaban todos los regalos al trineo y mientras lo renos comían su comida para tirar el trineo. Mientras los niños, se tenían que ir a sus camas a dormir, porque si no, Papa Noel no les dejaría los regalos. Pero un niño, solamente a un niño, no le gustaba la navidad, su nombre era Miguel. Miguel se escapaba por las noches a una casa del árbol para jugar a sus juguetes. Pero el niño, no sabía que el pajarito Pinzón lo estaba observando todos los días. Y que esa información se la diría a Papa Noel. ¡EL NIÑO SIGUE HACIENDO DE LAS SUYAS! Papa Noel le dijo al pajarito Pinzón, sigue mirándole y ya verás que un día se portará muy bien. Y Papa Noel que era muy sabio y acertó porque llegó un día que el Miguel se portó bien, ya no se escapaba por las noches. Ya sólo iba al árbol para ir con sus amigos y como ellos querían hacer un grupo de rock, aunque tocaban un poco mal, pero practicando empezaron a tocar mucho mejor. Y Papa Noel, le quiso recompensar su esfuerzo de portarse bien, y le regaló una guitarra eléctrica, para que sonara mejor la música. Miguel se quedó sorprendido con el regalo, y le dedicó una canción como agradecimiento y a partir de ese momento dejó de escaparse de casa y empezó a gustarle la navidad. -

Rubén Darío. Cuentos, José Emilio Balladares

Cuentos R ubén Darío Serie Clásicos Centroamericanos RUBEN DARIO cuentos Introducción y selección de JOSE EMILIO BALLADARES San José, Costa Rica, 1986 808.068 D218c Darío, Rubén Cuentos / Rubén Darío Introd. y selec. José Emilio Balladares. -1. ed.- San José: Asociación Libro Libre, 1986 p. 264 ISBN 9977-901-53-8 1. Cuentos 2. Literatura nicaragüense I. Balladares, José Emilio. II. Título Libro Libre Apartado 391, San Pedro de Montes de Oca San José, Costa Rica, C.A. Impreso por: Yrejos Hnos. Sucs. S.A. Indice Introducción - 9 Azul Poemas en prosa En Chile (1887) 27 El velo de la Reina Mab (1887) 38 La canción del oro (1888) 42 Palomas blancas y garzas morenas (1888) 47 El humo de la pipa (1888) 53 La pesca (1896) 58 Por el Rhin (1897) 60 Carnación Cuentos parisienses El pájaro azul (1886) 69 El Rey burgués (1887) 73 La ninfa (1887) 78 El rubí (1888) 83 El sátiro sordo (1888) 90 La muerte de la emperatriz de la China (1889) 95 Este es el cuento de la sonrisa de la princesa Diamantina (1893) 102 Rojo Relatos sombríos El fardo (1887) 107 Morbo et umbra (1888) 113 Betún y sangre (1890) 118 Rojo (1892) 126 Historia de un sobretodo (1892) 132 ¿Por qué? (1892) 139 Mi tía Rosa (1923) 141 Pátina Recreaciones arqueológicas Febea (1891) 149 El árbol del Rey David (1892) 151 Palimpsesto (I) (1893) 153 En la batalla de las flores (1893) 154 Respecto a Horacio (Papiro) (1893) 159 Historia prodigiosa de la princesa Psiquia (1906) 162 Palimpsesto (II) (1908) 170 Gualda Apólogos Hebraico (1888) 177 La muerte de Salomé (1891) -

Descargar 300 Libros Recomendados Para Leer En Las Escuelas

00 ALIJA FINAL correigido 2 25/2/11 12:17 Página 1 2 2 3 00 ALIJA FINAL correigido 2 23/2/11 12:58 Página 2 PRESIDENTA DE LA NACIÓN Dra. Cristina Fernández de Kirchner MINISTRO DE EDUCACIÓN Prof. Alberto Sileoni SECRETARIA DE EDUCACIÓN Prof. María Inés Abrile de Vollmer JEFE DE GABINETE Lic. Jaime Perczyk SUBSECRETARIA DE EQUIDAD Y CALIDAD EDUCATIVA Lic. Mara Brawer PLAN NACIONAL DE LECTURA PRESIDENTE Edición, diseño y corrección Carlos Silveyra DIRECTORA VICEPRESIDENTA Margarita Eggers Lan Nora Lía Sormani COORDINADORAS Graciela Bialet SECRETARIA Silvia Contín Alicia Salvi Natalia Porta Mario Lillo VOCALES TITULARES Adriana Del Vitto Sandra Comino Alicia Diéguez Cecilia Fernández Jéssica Presman Sonia Lugea COORDINACIÓN EDITORIAL VOCALES SUPLENTES Paula Salvatierra María Dolores Duarte Sergio Efrón DISEÑO GRÁFICO Laura Leibiker Juan Salvador de Tullio Dolores Rubio Mariana Monteserin Elizabeth Sánchez Natalia Volpe Ramiro Reyes CORRECCIÓN Silvia Pazos ILUSTRACIONES Natalia Volpe Elizabeth Sánchez MINISTERIO DE EDUCACIÓN Secretaría de Educación Pizzurno 935. (C1020ACA) - Ciudad Aut. de Buenos Aires - Tel: (011) 4129-1075/1127 Consultas: [email protected] - www.planlectura.educ.ar República Argentina, 2011 00 ALIJA FINAL correigido 2 22/2/11 10:22 Página 3 1 2011 00 ALIJA FINAL correigido 2 22/2/11 10:22 Página 4 300 libros : recomendados para leer en las escuelas 1 / Carlos Silveyra ... [et.al.] ; dirigido por Margarita Eggers Lan. - 1a ed. - Buenos Aires : Ministerio de Educación de la Nación, 2011. 128 p. : il. ; 25x19 cm. ISBN 978-950-00-0847-1 1. Formación Docente . 2. Guía Docente. I. Silveyra, Carlos II. Eggers Lan, Margarita, dir. -

Cuentos Con Moraleja Padre Lucas Prados

Cuentos con moraleja Padre Lucas Prados 1 Cuentos con moraleja Padre Lucas Prados Adelante la Fe: Información Católica Adelantelafe.com 2 El pan más pequeño cababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Muchos países estaban en el caos. Faltaban hospitales, medicinas y muchas cosas de primera necesidad. Quienes más sufrían eran los A niños por la falta de alimento. Los hechos que vamos a relatar nos sitúan en un pueblecito pequeño de Alemania en las fechas cercanas a la Navidad. Había en ese pueblecito no más de doscientos habitantes. Bastantes familias habían perdido durante la guerra a los padres y abuelos. El hambre y la desnutrición era el visitante más común de todos los hogares. Las cosechas habían sido destruidas por la guerra. Como se acercaba la Navidad, el único panadero que había quedado en el pueblecito pensó hacer una buena obra y dar una hogaza de pan cada día a los niños que vinieran a recogerla a su panadería. Después de haberlo anunciado debidamente en la plaza del pueblo, preparó veinte hogazas, unas más grandes y otras más pequeñas, con la masa que le había sobrado. En esto que llamó a los niños, los cuales no tardaron ni un minuto en llenar la pequeña habitación que servía de tienda para vender el pan. El panadero, a quien llamaremos convencionalmente Honorato, puso un poco de orden y les dijo que se acercaran para coger cada uno un pan. Acababa de dar el silbato de salida cuando los niños se abalanzaron a coger su hogaza de pan, a cuál más 4 grande y salir corriendo hacia sus casas para entregarlas a sus madres. -

Vithas Neurorhb

VI CONCURSO DE MICROCUENTOS NAVIDEÑOS VITHAS NEURORHB NAVIDAD 2020 Desde el Servicio de Neurorrehabilitación de Hospitales Vithas y con motivo del día del libro de este año 2021, procedemos a publicar TODOS los microcuentos que fueron enviados para participar en el “VI Concurso de Microcuentos Navi- deños Vithas Neurorhb”. Se recibieron un total de 255 microcuentos de prácticamente todos los países de habla hispana, escritos por familiares, pacientes o profesionales relaciona- dos con el daño cerebral así como por escritores de ambos lados del océano. Se seleccionaron dos microcuentos ganadores y diez finalistas. Al final de la an- tología hemos incluido también el microcuento ganador de la edición pasada. Los integrantes del jurado y coordinación del concurso fueron los siguientes: Vanessa Pérez Palazón Paula López Santana Enrique Noé Sebastián Loles Navarro Pérez David Zanón Sandoval Gracias a todos los participantes por enviarnos sus textos y esperamos volver a leeros en la próxima edición. ÍNDICE Microcuentos Ganadores. .5 Microcuentos Finalistas. 9 Microcuentos participantes ........................21 Ilustraciones. 269 Microcuento ganador de la edición pasada .........273 MICROCUENTOS GANADORES VI Concurso de Microcuentos Navideños Vithas Neurorhb. Navidad 2020 LA BOLA DE NAVIDAD En el extremo de una rama, una bola brinda su acrobacia a punto de desfallecer, como si fuera un pájaro extenuado al final de una migración balanceando su in- dumentaria descascarillada. ¿Cuánto tiempo tardará en advertir un ojo humano su indigencia? ¿Sustituirán la esfera por un nuevo asteroide? ¿Será la última na- vidad que retuerza su pirueta entre las ramas de plástico? Quizás aún le quede tiempo de soportar su densidad en el trapecio, tal vez su esqueleto de cristal resista aún a la intemperie. -

Programa Navidad Madrid 201

Este programa está impreso en papel oset con certicación FSC. MADRID suena a NAVIDAD Luz en la ciudad 6 Navidad en el Palacio de Cibeles 8 ¡Feliz Navidad, Madrid! 12 Mercadillos tradicionales 14 Belenes en la ciudad 16 Madrid, Navidad de encuentro 24 Música en la Ciudad 41 Navidad en los teatros y centros municipales 50 Navidad en los distritos 64 Cabalgata de Reyes 78 Cabalgatas en los distritos 80 Este programa puede estar sujeto a cambios Toda la información estará actualizada en navidadmadrid.com Depósito legal: M-33953-2019 Charles Dickens construyó en su magistral “Cuento de Navidad” un personaje imperecedero, Ebenezer Scrooge, insensible ante las desgracias de sus semejantes y poco amigo de la Navidad; que representa la transición desde un corazón de piedra endurecido por el paso de los años, hasta la vuelta a la vida y la esperanza propias de la infancia. Todos, creyentes y no creyentes, estamos invitados a celebrar la Navidad. Los creyentes, porque celebrar la Navidad significa celebrar el nacimiento de Jesús. Y los no creyentes porque, como nos muestra Dickens, cada Navidad es una nueva oportunidad que se nos concede para hacer examen de nuestra vida, para hacer las paces con nosotros mismos y para abrir nuestros corazones a la esperanza y a todos nuestros semejantes, especialmente a los más desfavorecidos, a los que más necesitan de nosotros, comenzando por nuestras propias familias. Una de las tareas más gratas para un regidor, quizá la más grata de todas, es ofrecer a sus conciudadanos el ambiente más propicio para celebrar la Navidad, para alegrar los corazones y disponerlos a festejar la vida y la esperanza. -

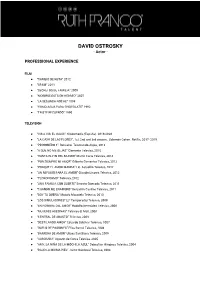

DAVID OSTROSKY - Actor

DAVID OSTROSKY - Actor - PROFESSIONAL EXPERIENCE FILM ● “CAMBIO DE RUTA” 2012 ● “SPAM” 2011 ● “SECRETOS DE FAMILIA” 2009 ● “MORIRSE ESTÁ EN HEBREO” 2007 ● “LA SEGUNDA NOCHE” 1999 ● “COMO AGUA PARA CHOCOLATE” 1992 ● “TRISTE RECUERDO” 1990 TELEVISION ● “VIS A VIS: EL OASIS”. Globomedia (España). 2019-2020 ● “LA CASA DE LAS FLORES”, 1st, 2nd and 3rd season.. Salomón Cohen. Netflix, 2017- 2019 ● “PRISIONERO 1”. Belisario. Telemundo-Argos, 2018 ● “A QUE NO ME DEJAS” Clemente Televisa, 2015 ● “HASTA EL FIN DEL MUNDO” Martín Coria Televisa, 2014 ● “POR SIEMPRE MI AMOR” Gilberto Cervantes Televisa, 2013 ● “PORQUE EL AMOR MANDA” Lic. Astudillo Televisa, 2012 ● “UN REFUGIO PARA EL AMOR” Claudio Linares Televisa, 2012 ● “CLOROFORMO” Televisa, 2012 ● “UNA FAMILIA CON SUERTE” Ernesto Quesada Televisa, 2011 ● “CUANDO ME ENAMORO” Benjamín Casillas Televisa, 2011 ● “SOY TU DUEÑA” Moisés Macotela Televisa, 2010 ● “LOS SIMULADORES” (2ª Temporada) Televisa, 2009 ● “EN NOMBRE DEL AMOR” Rodolfo Bermúdez Televisa, 2008 ● “MUJERES ASESINAS” Televisa-El Mall, 2008 ● “CENTRAL DE ABASTO” Televisa, 2008 ● “DESTILANDO AMOR” Eduardo Saldívar Televisa, 2007 ● “DUELO DE PASIONES” Elías Bernal Televisa, 2006 ● “BARRERA DE AMOR” Ulises Santillana Televisa, 2005 ● “ALBORADA” Agustín de Corsa Televisa, 2005 ● “AMY, LA NIÑA DE LA MOCHILA AZUL” Sebastián Hinojosa Televisa, 2004 ● “BAJO LA MISMA PIEL” Jaime Sandoval Televisa, 2003 ● “¡VIVAN LOS NIÑOS!” Bernardo Arias Televisa, 2002 ● “EL JUEGO DE LA VIDA” Rafael Televisa, 2001 ● “SIN PECADO CONCEBIDO” Enrique Televisa, 2001 -

Control Remoto Dicen Que

11052003 11/21/2007 06:46 p.m. Page 2 2B |EL SIGLO DE DURANGO | JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DE 2007 | TELEVISIÓN CONTROL REMOTO Hoy en la TV NOSOTROS NOSOTROS CHAVITOS FAMILIA CANAL DE LAS ESTRELLAS 06:00 Primero Noticias 09:00 Hoy 12:00 La Fea Más Bella 13:00 El Chapulín Colorado 13:30 El Chavo 14:30 Noticiero con Lolita Ayala 15:00 Lola Érase una Vez MONARCAS VS. SANTOS NFL JETS VS. DALLAS ART ATTACK SCRUBS 16:00 Al Diablo con Los ■ Azteca 7, 19:00 horas. ■ Azteca 7, 15:15 horas. ■ Disney Channel, 11:30 horas. ■ Sony Entertainment Television, Guapos ■ Dentro de los cuartos de final de la ■ Dallas, el equipo favorito de la ■ Es un programa de televisión sobre 19:00 horas. 17:00 Mujer, Casos de la Liguilla ambos equipos jugarán el mayoría, cuyo quarterback latino arte. Es uno de los programas de tele- ■ La acción se centra en las vidas de Vida Real partido de ida en la ciudad de Morelia. Tony Romo les ha abierto las puer- visión más largos de CITV, desde 1989 unos trabajadores de hospital llamado 18:00 Palabra de Mujer El Santos terminó en primer lugar de tas en casi todos los juegos, se en- se trasmite y actualmente es conduci- Sacred Heart. Parte de la llegada de 19:00 Tormenta en el Paraíso la tabla general, mientras el Morelia frentará a los Jets en un juego que do por Jordi Cruz. El programa inclu- un grupo de nuevos residentes: John 20:00 Amor Mío se encuentra en la octava posición.