I M O C a Règles De Classe 2004

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Make Handy Boat Your Home Port in 2012 Fuel, Ice, Supplies Stop by Our New Marine Facilities Gasoline & Diesel to Discuss Your Boating Needs

Maine Yacht Racing 2012 The offiicall Yearbook of the Guullf of Maiine Ocean Raciing Associiatiion www.gmora.org !!"## $ %& '( ' )!' )%$ HANDY BOAT SERVICE A Full Service Boatyard Boat Storage Painting & Gelcoat Yacht Rigging Fiberglass Repair Re-Powering Launch Service Moorings Make Handy Boat your home port in 2012 Fuel, Ice, Supplies Stop by our new marine facilities Gasoline & Diesel to discuss your boating needs. Mechanical Repairs Join us at the new Falmouth Sea Grill. Custom Wood Work 215 Foreside Rd. Falmouth, ME 04105 (207) 781-5110 www.handyboat.com 2 www.gmora.org Maine Yacht Racing She’s Taken You To Bermuda, The Caribbean And The Bras d’Or Lakes. Perhaps It’s Time You Took Her To Morris. MorrisCare. The Refit, Refined. Let MorrisCare take your expectations for ser vice some of the world’s most admired yachts. to a completely new level. At Morris there is no job On top of that, our yards in Northeast Harbor and we haven’t seen before and no special fabrication Bass Harbor are situated in the heart of Maine’s most beyond our capabilities. Whether we troubleshoot dramatic cruising grounds. Penobscot Bay, Blue Hill Bay, a small electrical problem and send you on your offshore islands and Acadia National Park are all right way or undertake a major refit, you’ll quickly at our doorstep. A rewarding destination unto itself. see the difference Morris service Don’t you think your boat deserves a people make. trip to Morris? Maybe you should come to That means you can plan to repaint, our doorstep as well. -

(Contents January 1999 FEATURES ^F'^Osl REGULARS

(Contents January 1999 FEATURES Farr 40 OD world championship and 1D35 US 31 Towards clarity and simplicity nationals reports, Route du Rhum fleet storm For some time it has been well known that there south, man-overboard row in Sydney, Macquarie were anomalies in the 1996-2000 rules, espe Innovation winding up to 50, Sydney-Hobart cially as applied to match racing. Team preview, Syd Fischer scores New Zealand have been pushing for America's Cup points (ashore), Coutts changes for some time, and recently returns to match-race circuit to take some were made. But is it time for a Bermuda Gold Cup, Cayard hits whole new approach? RUSSELL back at Bitter End Pro-Am, and the COUnS and TIM JEFFERY Mari-Cha transatlantic story - and , lessons for The Race 2000. With FRONT COVER: 34 mOB Itl lieaven? V Mm PATRICE CARPENTIER, IV^OR Mike Golding storms into It sorted its differences with ISAF, but \ WILKINS, ROB Cape Town on Team Group the ORC failed to address IMS stability at MUNDLE, DOBBS DAVIS, JOHN 4 to win leg one of the its annual round of meetings. ORC and ITC ROBERSON and ALASTAIR ABREHART Around Alone Race member DAVID LYONS reports from Palma and This opening performance p^UL HENDERSON gives his views on the ^ P||ii| RmmPÉ X%?"^rking En ^f'^oSL at the JMV shipyard in S^n 6o\^a?b"üt'Th'Zgl , '^c M^" '""^^'i TTM 24 Olympic AwA sDiall boat news Goldingl projec mlnag^ ÏJÏïpP v'^'"^ T T7 A ^on't take that old 49er to Sydney, nor your ment te'am'ieant hard on ^FFERY reports on eg one of he Around Europe wing-mast. -

INTERNATIONAL MONOHULL OPEN CLASSES ASSOCIATION IMOCA OPEN 60 Ft CLASS RULES 2002 OPEN 50 Ft CLASS RULES 2002

25 INTERNATIONAL MONOHULL OPEN CLASSES ASSOCIATION IMOCA OPEN 60 Ft CLASS RULES 2002 OPEN 50 Ft CLASS RULES 2002 The Monohull Open 50/60 feet Class was registered as “Recognised Class” by the INTERNATIONAL SAILING FEDERATION (ISAF) in 1998. In 2001, the Open 60’ Class has been registered as “International Class” by the INTERNATIONAL SAILING FEDERATION (ISAF), and the Open 50’ Class has been registered as “Recognised Class”. The aim of these rules is to establish the restrictions, the exclusions and obligations which shall be respected by Open 50/60 foot Monohulls when taking part in offshore ocean sailing competitions. This is to ensure that the elements relative to safety are of an acceptable standard level, and at least identical for all competitors. However, these rules are evolutive, and must be developed in such a way to encourage technological speed innovations as well as research and application for new techniques in matter of safety at sea. Nota : Most of articles of the Class Rules are the same for the both Classes Open 60’ an Open 50’. When a rule is specific to Open 50’, it is specified in a separate article, printed in italics. CONTENTS Section A – ESSENTIAL RULES A – 1 : Type of Class Rules A – 2 : Abbreviations A – 3 : Authority A – 4 : Identification A – 5 : Isaf Advertising Code A – 6 : Language A – 7 : Interpretation A – 8 : Caveats A – 9 : Responsibility A – 10 : RRS and ERS A – 11 : Date of application / Duration of validity of text SECTION B – MEASUREMENT PROCEDURES B – 1 : Measurers B – 2 : Responsibility B – 3 : -

Page 01 Jan 17.Indd

www.thepeninsulaqatar.com BUSINESSB | 21 SPORT | 36 AIIB to boost Dakar dozen for regional Peterhansel, Al ininvestments: Xi Attiyah second SUNDAY 17 JANUARY 2016 • 7 Rabia II 1437 • Volume 20 • Number 6678 thepeninsulaqatar @peninsulaqatar @peninsula_qatar OPINION Microchips in vehicles to curb Dr. Khalid Al-Shafi fuel bill fraud Acting Editor-in-Chief The hateful lesion vehicle such as its registration number, name and location of petrol station of terrorism Woqod’s new system (where a customer prefers refuelling), designed to eliminate date, time and other details as desired. errorist blasts and oper- “It’s a very smart and convenient ations are increasing day cash transactions system that we have introduced. It Tafter day affecting dif- will provide full control to custom- ferent places and threatening ers about the details such as accurate lives of individuals and soci- bill, amount purchased etcetera. It eties. Unfor tunately, they are By Mohammad Shoeb works at all our gas stations. It will being committed by indi- The Peninsula also help reduce refuelling time,” viduals and groups calling Yousef Al Sulaiti, Manager, Infor- Portraits of Emir H H Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani and Father Emir H H Sheikh Hamad bin Khalifa Al themselves Islamic groups mation Technology at Woqod, told Thani on a building of the Sheikh Hamad Residential City in the southern Gaza Strip town of Khan Younis whereas Islam preaches reporters. yesterday. peace. The prevalence of DOHA: To check any possible wrong- Al Sulaiti said that the system is this phenomenon is linked doings such as issuing of inflated bills going to bring a significant change in to political developments and by petrol station staff or fraudulent the experience of motorists at Woqod deterioration of conditions in acts by some consumers, Qatar Fuel fuel stations. -

Monthly Newsletter October 2000

October 2000 Monthly Newsletter From the Commodore Board of Directors Commodore Rob Wilson Im. Past Commodore Voldi Maki As I told you in a previous Telltale, dock, moving an existing dock to Vice Commodore Phil Spletter we are taking advantage of the low this location, or moving a small Secretary Gail Bernstein lake level to prepare for some pos- dock if we reduce the length of one Treasurer Becky Heston sible harbor modifications. Using or more of our existing docks. the recently completed topographic Race Commander Bob Harden Project 3 - Widen the north Buildings & Grounds Michael Stan survey, Ray Schull and Tom Groll have prepared some prelimi- ramp. This proposal is to ex- Fleet Commander Doug Laws cavate the area to allow us to Sail Training Brigitte Rochard nary plans for three possible modifications to the harbor. double the width of the current ramp. This would allow for AYC Staff Project 1 - Excavate the area multiple boats to launch/ General Manager Nancy Boulmay under the regular location of Docks retrieve and greatly reduce the Office Manager Cynthia Eck 2 - 6. This project would allow the congestion and waiting required at Caretakers Tom Cunningham docks to remain in their regular lo- the ramp. This work will also re- Vic Farrow cation until the lake level reaches duce the silt buildup on the ramp 655’. Currently docks 4, 5, and 6 by properly sloping back the have been relocated to the point ground from the new ramp edge. Austin Yacht Club approximately 21% of the time We also propose to repair the ero- 5906 Beacon Drive since 1980. -

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş Annual Report for the Period Between January 1 – December 31, 2017

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş ANNUAL REPORT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1 – DECEMBER 31, 2017 KEY FINANCIAL INDICATORS In 2017, Ülker Bisküvi increased its sales by 14.7% and reached the all-time highest turnover level of its history with TL 4.8 billion. Summary Balance Sheet (TL) 2016 Restated 2017 Current Assets 3.599.182.282 4.796.550.026 Non-Current Assets 2.401.043.645 3.529.902.400 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 6.000.225.927 8.326.452.426 Current Liabilities 3.153.740.946 1.999.151.376 Non-Current Liabilities 1.247.463.757 3.631.397.896 Equity Attributable To Equity Holders’ of the Parent 1.399.603.255 2.427.359.715 Non-Controlling Interest 199.417.969 268.543.439 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 6.000.225.927 8.326.452.426 Summary P&L (TL) 2016 Restated 2017 Revenue 4.193.774.746 4.811.032.525 Gross Profit 1.074.049.647 1.276.935.898 Operating Profit 508.681.416 594.602.063 Net Profit (Equity Holders of the Parent) 272.663.250 383.153.137 Ratios 2016 Restated 2017 Gross Profit Margin (%) 25,6% 26,5% Net Margin (Equity Holders of the parent) 6,5% 8,0% Earning per Share (TL) 0,80 1,12 With effective and incessant cost management, Ülker Bisküvi continued its double digit growth in operating profit also in 2017, and increased its profit by 16.9% to TL 594.6 million. 2016 2017 Operating Profit (mn TL) 508,7 594,6 Equity Attributable To Equity Holders’ of the Parent (mn TL) 1.399,6 2.429,5 Net Profit (Equity Holders of the Parent, mn TL) 273 383 Net Profit Margin (Equity Holders of the Parent) 6,5% 8,0% EBITDA (mn TL) 575,3 701,4 EBITDA margin 13,7% 14,6% 1 SALES VOLUME AND INCOME GROWTH Continuing its successful performance also in 2017, Ülker Bisküvi reached a sales volume of 575 thousand tons, and increased its turnover to TL 4.8 billion. -

YACHT SALES & CHARTERS Contact Scott Blake in Bellingham Or Ken Bowles in Seattle at 206.554.1642 for All Your Brokerage Needs

OCEAN ALEXANDER !R() *)+?>7$" :R@9)< 0'7$" /6'9'/,#$.#%$:#!! ?(2 @8#!!#3%$# Gh tr Tryrpv s Ir H `hpu Dr ur Xr 8h :R() *)+?>7$! :$R;')<= ')67!" 3.R 9) 2 (97$$ 3R 9)6?>7$% )9,0#$3#".#$" 6 '8(9#$.#"$!#%.. /6'9'/,#$.#%$:#!! )9,0#$3#".#$" 3R() *)+67$3 3$R 9) 2 (97$: 3R )96+'7$% ."R>(2427!:" 6 '8(9#$.#"$!#%.. /6'9'/,#$.#%$:#!! (2 #!!#":$#" ?(2 @8#!!#3%$# ."R() *)+67$ ."R() *)+67$3 .3R() *)+67!"3 ..R() *)+."67$ )9,0#$3#".#$" /6'9'/,#$.#%$:#!! (2 #!!#":$#" ?(2 @8#!!#3%$# ..R)(9 / 7$3 ..R,0')67$. .%R 9) +67$ .%R67$ )9,0#$3#".#$" ?(2 @8#!!#3%$# )9,0#$3#".#$" ?(2 @8#!!#3%$# .$R'+(<7$: A$B.$R() *)+67!! .$R1/ )67$ .R() *)+ (('7$3 6 '8(9#$.#"$!#%.. ;)60#$3#$:# 6 '8(9#$.#"$!#%.. /6'9'/,#$.#%$:#!! !"! $.. '/$$0'1(2!$33% #"#$#%" #"#!#%.. &'() *)+&(', &'() *)+&(', -'() *)+&(', 4')-'() *)+&(', & $Q` %:%RV`R:CV R R JJ:]QC1R R V:CV R R Q% .:I] QJU^_ % `:C1:LV1V:C:JRU " :JG%CU .79!#(4).'!02), SECOND ANNUAL ( * + ( N% - . ! / 011)% & [ 2 ( !! 34 $ ( ! R 80+BOATS [ ! "# $ % % & ' ( ! )#[ ! ON DISPLAY /( * [ '% & 5 6 $ 7)R038R - ! R""R94R . : ! $ ! [ ! ! : (! 5 ( ; * [ MAY 5 ( 2 5 (/ <.! ( . !! 0)# ( $ ( ( ! < =>! R : \ ( 20-22 ! ( ( R ( =>! &' [ ( R FRI•SAT•SUN 12 PM-7 PM 5! [ ' 2 ' = = > ( * + ##R7#R<9#R 5 !( : ( -

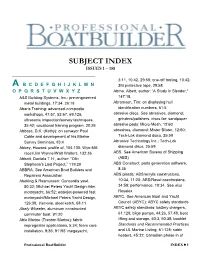

Subject Index Issues 1 – 158

SUBJECT INDEX ISSUES 1 – 158 3:11, 10:42, 29:58; one-off tooling, 10:42; A B C D E F G H I J K L M N 3M protective tape, 29:58 O P Q R S T U V W X Y Z Abma, Albert, author: “A Study in Slender,” A&S Building Systems, Inc.: pre-engineered 147:18, metal buildings, 17:34, 26:18 Abramson, Tim: on displaying hull Abaris Training: advanced-composite identification numbers, 61:5 workshops, 47:57, 52:67, 69:125; abrasive discs. See abrasives, diamond; ultrasonic inspection/survey techniques, grinders/polishers, discs for; sandpaper 35:42; vocational training program, 20:26 abrasive pads: Micro-Mesh, 12:60 Abbass, D.K. (Kathy): on surveyor Paul abrasives, diamond: Mister Blister, 12:60; Coble and development of his Marine Tech-Lok diamond discs, 25:59 Survey Seminars, 93:4 Abrasive Technology Inc.: Tech-Lok Abbey, Howard: profile of, 104:100; Wyn-Mill diamond discs, 25:59 racer/Jim Wynne/Walt Walters, 132:36 ABS. See American Bureau of Shipping Abbott, Daniela T.H., author: “Olin (ABS) Stephens’s Last Project,” 119:20 ABS Construct: parts generation software, ABBRA. See American Boat Builders and 8:35 Repairers Association ABS plastic: ABS/acrylic coextrusions, Abeking & Rasmussen: Concordia yawl, 10:34, 11:20; ABS/Rovel coextrusions, 50:32; Michael Peters Yacht Design 44m 34:59; performance, 10:34. See also motoryacht, 66:52; waterjet-powered fast Royalex motoryacht/Michael Peters Yacht Design, ABYC. See American Boat and Yacht 126:38; Vamarie, steel ketch, 68:11 Council (ABYC); ABYC safety standards Abely Wheeler, aluminum constructed ABYC safety -

Sailgate Reporting.Xlsm

ROYAL OCEAN RACING CLUB Class Rating Band Flag IRC Z TCC 1.275 and above Pennant 0 IRC 1 TCC 1.101 - 1.274 Pennant 1 ENTRY LIST ALL YACHTS - IRC IRC 2 TCC 1.051 - 1.100 Pennant 2 2021 Rolex Fastnet Race IRC 3 TCC 1.004 - 1.050 Pennant 3 08/08/2021 IRC 4 TCC 0.850 - 1.003 Pennant 4 Multihull MOCRA, all TCF Pennant 8 Last updated 04/08/2021 21:02 Max Sail No. Yacht Class Division TCC Crew Owner Sailed By Type Colour IRC Zero | Class Total : 25 MON 001 Skorpios 2.149 E 35 Dmitry Rybolovlev Fernando Echavarri Clubswan 125 Black USA 25555 Rambler 88 1.893 E 26 George David George David Canting Keel Sloop Silver FRA 1953 E1 1.705 21 Gutkowski Zbigniew Volvo Open 70 Blue ESP 7 Hypr 1.697 21 HYPR Ocean Racing Jens Lindner Volvo Open 70 Antracit NED 70 Ocean Breeze 1.688 21 Johannes Schwarz Ysbrand Endt Volvo Open 70 Blue MEX 1 Viva Mexico 1.674 20 Erik Brockmann Erik Brockmann VO65 Grey POL 1 Sailing Poland 1.666 20 Robert Gwozdz Bouwe Bekking VO65 Red AUT 2002 Green Dragon 1.656 E 21 Johannes Schwarz Marcus Cholerton-brown Volvo Open 70 White POL 20180 I Love Poland 1.638 E 21 Polish National Foundation Konrad Lipski Volvo Open 70 White And Red AUT 1 Sisi 1.632 E 20 Austrian Ocean Race Project Gerwin Jansen VO65 Blue ESP 11 Telefonica Black 1.609 21 Lance Shepherd Lance Shepherd Volvo Open 70 Black And White GBR 55 Rosalba 1.552 17 Richard Tolkien Richard Tolkien Open 60 White GER 7111 Varuna 1.514 E 16 Jens Kellinghusen Jens Kellinghusen Ker 56 Black GBR 715 R Pegasus Of Northumberland 1.494 E 15 Ross Hobson & Adrian Banks Ross Hobson Open 50 Blue GBR 4321 R Oystercatcher XXXV 1.419 E 15 Richard Matthews CF520 Blue GBR 520 X Tala 1.409 E 15 David Collins David Collins Botin Irc 52 White FRA 43534 Libertalia 1.402 18 Valdo Dhoyer Valdo Dhoyer Volvo 60 Red And White FRA 8668 Teasing Machine 1.378 E 16 Eric de Turckheim Eric de Turckheim Nmyd54 Grey NED 20002 Boudragon 1.374 E 18 Bolsius International bv. -

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş Annual Report for the Period Between January 1 – December 31, 2017

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş ANNUAL REPORT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1 – DECEMBER 31, 2017 KEY FINANCIAL INDICATORS In 2017, Ülker Bisküvi increased its sales by 14.7% and reached the all-time highest turnover level of its history with TL 4.8 billion. Summary Balance Sheet (TL) 2016 Restated 2017 Current Assets 3.599.182.282 4.796.550.026 Non-Current Assets 2.401.043.645 3.529.902.400 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 6.000.225.927 8.326.452.426 Current Liabilities 3.153.740.946 1.999.151.376 Non-Current Liabilities 1.247.463.757 3.631.397.896 Equity Attributable To Equity Holders’ of the Parent 1.399.603.255 2.427.359.715 Non-Controlling Interest 199.417.969 268.543.439 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 6.000.225.927 8.326.452.426 Summary P&L (TL) 2016 Restated 2017 Revenue 4.193.774.746 4.811.032.525 Gross Profit 1.074.049.647 1.276.935.898 Operating Profit 508.681.416 594.602.063 Net Profit (Equity Holders of the Parent) 272.663.250 383.153.137 Ratios 2016 Restated 2017 Gross Profit Margin (%) 25,6% 26,5% Net Margin (Equity Holders of the parent) 6,5% 8,0% Earning per Share (TL) 0,80 1,12 With effective and incessant cost management, Ülker Bisküvi continued its double digit growth in operating profit also in 2017, and increased its profit by 16.9% to TL 594.6 million. 2016 2017 Operating Profit (mn TL) 508,7 594,6 Equity Attributable To Equity Holders’ of the Parent (mn TL) 1.399,6 2.429,5 Net Profit (Equity Holders of the Parent, mn TL) 273 383 Net Profit Margin (Equity Holders of the Parent) 6,5% 8,0% EBITDA (mn TL) 575,3 701,4 EBITDA margin 13,7% 14,6% 1 SALES VOLUME AND INCOME GROWTH Continuing its successful performance also in 2017, Ülker Bisküvi reached a sales volume of 575 thousand tons, and increased its turnover to TL 4.8 billion. -

Latitude 38 January 2012

JanuaryCover Template 12/20/11 10:24 AM Page 1 Latitude 38 Latitude VOLUME 415 January 2012 WE GO WHERE THE WIND BLOWS JANUARY 2012 JANUARY VOLUME 415 GRAND MARINA. FULL SERVICE. We’re more than just a first-class marina. At Grand Marina, you’ll get any boat service or repair on the spot, by craftsmen we can highly recommend. Why spend your leisure time transporting your boat away from her home? Come by and check us out, then check our rates. See you soon. • Prime deep water concrete slips DIRECTORY of in a variety of sizes GRAND MARINA • Great Estuary location at the heart TENANTS of the beautiful Alameda Island • Complete bathroom and shower Blue Pelican Marine ................... 139 facility, heated and tiled Boat Yard at Grand Marina, The .. 23 • FREE pump out station open 24/7 Marchal Sailmakers ................... 139 • Full Service Marine Center and New Era Yachts .......................... 144 haul out facility Pacific Crest Canvas ..................... 30 • Free parking 510-865-1200 Pacific Yacht Imports ....................... • Free WiFi on site! Leasing Office Open Daily UK-Halsey Sailmakers ..................... 2099 Grand Street, Alameda, CA 94501 • And much more… www.grandmarina.com Page 2 • Latitude 38 • January, 2012 SophieSophie Sails Sails South South ★ Happy ★ Holidays Happy from all of us Holidays A Really Goodwith SpectraDay. at Pineapple Sails. from all of us with Spectra We’ll be closed from at Pineapple Sails. Sat., Dec. 24, throughWe’ll be closed from Sat., Dec. 24, through It’s Spring. The midwinters are over. We Mon., Jan. 2. Play YourWe are pleasedA to Really AGoodCards Really Day.Singlehanded Good Day. -

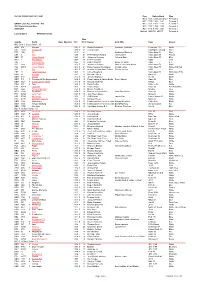

Class Rating Band Flag 29/07/2017 14:36 C = IRC IRC Z TCC 1.275

ROYAL OCEAN RACING CLUB Divisions: Class Rating Band Flag 29/07/2017 14:36 C = IRC IRC Z TCC 1.275 and above Pennant 0 2H = IRC Two Handed IRC 1 TCC 1.101 - 1.274 Pennant 1 C40 = Class 40 IRC 2 TCC 1.051 - 1.100 Pennant 2 60 = IMOCA 60 IRC 3 TCC 1.004 - 1.050 Pennant 3 ENTRY LIST ALL YACHTS M = Multihull IRC 4 TCC 0.850 - 1.003 Pennant 4 2017 Rolex Fastnet Race V = VOR65 Multihull MOCRA, all TCF Pennant 8 22/07/2017 Max Sail No. Yacht Class Division TCC Crew Owner Sailed By Type Colour AUS 11111 Cqs Z C 1.900 E 28 Ludde Ingvall Supermaxi White/blue USA 25555 Rambler 88 Z C 1.853 E 26 George David Canting Keel Sloop Silver RUS 1 Monster Project Z C 1.667 21 EcoNautics Racing InternationalYacht Club Sopot - MateuszVolvo Kusznierewicz 70 Dark Blue - Yellow CHI-11 Sanya Lan Z C 1.663 21 Harm Prins Volvo Open 70 White / Orange / Green GBR 115 X Nikata Z C 1.651 33 Tom Brewer J/v 115 Custom Grey GBR 100 Artemis Ocean Racing Z C 1.602 17 Artemis Ocean Racing Mikey Ferguson IMOCA 60 Blue GER 7111 Varuna Z C 1.575 E 16 Jens Kellinghusen Ker 56 Black GER 7323 Milan Z C 1.528 E 19 Uwe Lebens Stp 65 White GBR 715 R Pegasus Of NorthumberlandZ C 1.497 E 15 Ross Hobson Open 50 4.19 (03) Blue NED 8313 Aragon Z C 1.456 E 22 Nicolas Lecarpentier Marten 72 Grey NED 8501 Oz Z C 1.437 18 E.W.