Proyecto FORSEE Una Red De Zonas Piloto Para Evaluar Y Mejorar a Nivel

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ANEXO I: Lista De Zonas Con Problemas De Cobertura De

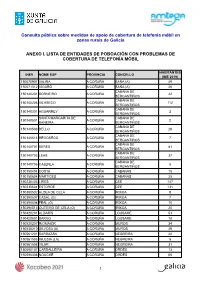

Consulta pública sobre medidas de apoio de cobertura de telefonía móbil en zonas rurais de Galicia ANEXO I. LISTA DE ENTIDADES DE POBOACIÓN CON PROBLEMAS DE COBERTURA DE TELEFONÍA MÓBIL HABITANTES INE9 NOME ESP PROVINCIA CONCELLO (INE 2019) 150070907 VALIÑA A CORUÑA BAÑA (A) 49 150071312 VIGOBÓ A CORUÑA BAÑA (A) 26 CABANA DE 150140201 BORNEIRO A CORUÑA 22 BERGANTIÑOS CABANA DE 150140206 VILASECO A CORUÑA 112 BERGANTIÑOS CABANA DE 150140301 AGUARREY A CORUÑA 2 BERGANTIÑOS SANTA MARGARITA DE CABANA DE 150140501 A CORUÑA 2 BANEIRA BERGANTIÑOS CABANA DE 150140503 BELLO A CORUÑA 28 BERGANTIÑOS CABANA DE 150140514 REGOSECO A CORUÑA 7 BERGANTIÑOS CABANA DE 150140701 BERES A CORUÑA 81 BERGANTIÑOS CABANA DE 150140703 LEAS A CORUÑA 37 BERGANTIÑOS CABANA DE 150140706 CAJENLA A CORUÑA 5 BERGANTIÑOS 150150404 COSTA A CORUÑA CABANAS 15 150150604 MARTICES A CORUÑA CABANAS 25 150230403 LIRES A CORUÑA CEE 147 150230604 ESTORDE A CORUÑA CEE 131 150390502 ALDEA DE CELA A CORUÑA IRIXOA 9 150390507 CASAL (O) A CORUÑA IRIXOA 7 150390508 FEAL (O) A CORUÑA IRIXOA 10 150390513 OUTEIRO DE CELA (O) A CORUÑA IRIXOA 20 150420201 ALDARÍS A CORUÑA LOUSAME 53 150420601 BARGO A CORUÑA LOUSAME 18 150530207 RIOMAIOR A CORUÑA MUROS 34 150530210 SILVOSA (A) A CORUÑA MUROS 29 150561201 BARBAZÁN A CORUÑA NEGREIRA 22 150561503 IGLESIA (LA) A CORUÑA NEGREIRA 5 150561508 VILAR A CORUÑA NEGREIRA 31 150590107 CARBALLEIRA A CORUÑA ORDES 13 150590306 NOUCHE A CORUÑA ORDES 55 1 HABITANTES INE9 NOME ESP PROVINCIA CONCELLO (INE 2019) 150620102 CANDO DE ARRIBA A CORUÑA OUTES 104 150620105 -

Unidades Administrativas Competentes

UNIDADES ADMINITRATIVAS COMPETENTES PARA A TRAMITACIÓN DAS SOLICITUDES SEGUNDO AS ÁREAS DE INFLUENCIA: ÁREAS XEOGRÁFICAS DE ATENCIÓN DAS SECCIÓNS DE CUALIFICACIÓN E VALORACIÓN DE DISCAPACIDADES PROVINCIA DA CORUÑA SECCIÓN DE CUALIFICACIÓN E VALORACIÓN DE DISCAPACIDADES: A CORUÑA Enderezo: Edificio Administrativo, ala sur de Monelos – Rúa Vicente Ferrer, 2 – 15008 A Coruña Area xeográfica de atención: Concellos: ABEGONDO CERCEDA LARACHA (A) PINO (O) ARANGA CESURAS MALPICA DE BERGANTIÑOS PONTECESO ARTEIXO COIRÓS MAZARICOS SADA ARZÚA CORCUBIÓN MELIDE SANTA COMBA BERGONDO CORISTANCO MESIA SANTISO BOIMORTO CORUÑA (A) MUROS SOBRADO CABANA DE BERGANTIÑOS CULLEREDO MUXIA TOQUES CAMARIÑAS CURTIS NEGREIRA TORDOIA CAMBRE DUMBRIA OLEIROS TOURO CARBALLO FISTERRA ORDES TRAZO CARNOTA FRADES OROSO VAL DO DUBRA CARRAL IRIXOA OUTES VILASANTAR CEE LAXE OZA DOS RIOS VIMIANZO ZAS OFICINA INTEGRADA DE DEPENDENCIA E DISCAPACIDADE: FERROL Enderezo: Edificio Administrativo, Praza Camilo José Cela, s/n, 3º andar – 15403 Ferrol Area xeográfica de atención: Concellos: ARES FERROL ORTIGUEIRA BETANZOS MAÑÓN PADERNE CABANAS MIÑO PONTEDEUME CAPELA (A) MOECHE PONTE (AS) CARIÑO MONFERO SAN SADURNIÑO CEDEIRA MUGARDOS SOMOZAS (AS) CERDIDO NARÓN VALDOVIÑO FENE NEDA VILARMAIOR OFICINA INTEGRADA DE DEPENDENCIA E DISCAPACIDADE: SANTIAGO Enderezo: R/ Queixume dos Pinos nº 2, Edificio CEGADI – 15705 Santiago de Compostela Área xeográfica de atención: Concellos: AMES LOUSAME RIBEIRA BAÑA (A) NOIA ROIS BOIRO PADRÓN SANTIAGO BOQUEIXÓN POBRA DO CARAMIÑAL TEO BRIÓN PORTO DO SON VEDRA DODRO RIANXO PROVINCIA DE LUGO SECCIÓN DE CUALIFICACIÓN E VALORACIÓN DE DISCAPACIDADES DE LUGO: Enderezo: Rúa Serra dos Ancares 68 baixo – 27003 Lugo Área xeográfica de atención: toda a provincia. PROVINCIA DE OURENSE SECCIÓN DE CUALIFICACIÓN E VALORACIÓN DE DISCAPACIDADES DE OURENSE: Enderezo: Rúa Sáenz Díez 33 baixo– 32003 Ourense Área xeográfica de atención: toda a provincia. -

Concello Bibliotecas Documentos Prestados

DOCUMENTOS CONCELLO BIBLIOTECAS PRESTADOS Abegondo Biblioteca Pública Municipal de Abegondo 644 Allariz Biblioteca Pública Municipal de Allariz 0 Aranga Axencia de Lectura Municipal de Pontearanga 52 Aranga Axencia de Lectura Municipal de Toxiño 17 Arbo Biblioteca Pública Municipal de Arbo 0 Ares Biblioteca Pública Municipal de Ares 0 Arnoia, A Biblioteca Pública Municipal da Arnoia 27 Avión Biblioteca Pública Municipal de Avión 89 Barro Biblioteca Pública Municipal de Barro 108 Beariz Biblioteca Pública Municipal de Beariz 1111 Bergondo Axencia de Lectura Municipal de Bergondo 1 Betanzos Biblioteca Pública Municipal A. Castelao 1 Boqueixón Biblioteca Pública Municipal de Boqueixón (Forte) 9 Bóveda Axencia de Lectura Municipal de Bóveda 66 Cabana de Bergantños Axencia de Lectura Municipal Casa da Cultura 0 Carballedo Biblioteca Pública Municipal de Carballedo 0 Castro de Rei Biblioteca Pública Municipal José Trapero Pardo 231 Castro de Rei Biblioteca Pública Municipal Poeta Crecente Vega 150 Cervo Axencia de Lectura Municipal de Cervo 0 Cervo Biblioteca Pública Municipal de San Cibrao 0 Dodro Biblioteca Pública Municipal de Dodro 208 Dumbría Axencia de Lectura Municipal de Berdeogas 2 Dumbría Axencia de Lectura Municipal de Lucín-Olveira 16 Dumbría Axencia de Lectura Municipal de Dumbría 1 Dumbría Axencia de Lectura Municipal de Buxantes 2 Dumbría Biblioteca Pública Municipal de Ézaro 9 Esgos Biblioteca Pública Municipal de Esgos 92 Guitriz Biblioteca Asociación Cultural Xermolos 0 Illa de Arousa, A Biblioteca Pública Municipal da Illa -

Abegondo Santiso Miramontes, José Antonio (PP) Censo: 5 398Hab

Abegondo Santiso Miramontes, José Antonio (PP) Censo: 5 398hab. Superficie (km2): 83.90 km2 San Marcos, 1. 15318 Abegondo (A Coruña) Tlf: 981-647996 Fax: 981-673050 [email protected] http://www.abegondo.es/ Ames José Blas García Piñeiro (PSOE) Censo: 32 104hab. Superficie (km2): 80.00 km2 Praza do Concello, 2. 15220 Bertamiráns (A Coruña) Tlf: 981-883002 Fax: 981-883925 [email protected] http://www.concellodeames.gal/ Aranga Platas Álvarez, Alberto (PP) Censo: 1 834hab. Superficie (km2): 119.60 km2 Praza Mestre Mosquera, 1. 15317 Puente -Aranga (A Coruña) Tlf: 981-793551 Fax: 981-793581 [email protected] http://www.aranga.gal Ares Iglesias Redondo, Julio Ignacio (PSOE) Censo: 5 829hab. Superficie (km2): 18.30 km2 Avda. Saavedra Meneses, 12. 15624 Ares (A Coruña) Tlf: 981-468102 Fax: 981-448299 [email protected] http://www.concellodeares.com Arteixo Calvelo Martínez, José Carlos (PP) Censo: 32 738hab. Superficie (km2): 93.40 km2 Praza Alcalde Ramón Dopico S/N. 15142 Arteixo (A Coruña) Tlf: 981-659 000 Fax: 981-601912 [email protected] http://www.arteixo.org Arzúa García López, José Luis (AA) Censo: 6 011hab. Superficie (km2): 155.40 km2 R/ Santiago, 2. 15810 Arzúa (A Coruña) Tlf: 981-500000 Fax: 981-500914 [email protected] https://arzua.gal/ Baña, A Pereira Gil, José Antonio (PSOE) Censo: 3 415hab. Superficie (km2): 98.00 km2 Praza do Concello, s/n. 15863 A Baña (A Coruña) Tlf: 981-886501 Fax: 981-886616 [email protected] http://concellodabana.gal/ Bergondo Pérez Máquez, Alejandra (PSOE) Censo: 6 661hab. Superficie (km2): 32.70 km2 Estrada A Coruña - Ferrol, 12. -

La Mano Negra En Galicia

La Mano Negra en Galicia En Galiclalos crimen •• flmolo. del, Mano Negr. ocuparon amplio. e..,lcl0. en la. página. de Pren •• a partl, de 1883 (r no fueron 101 .n.rqul ..... gaUegOI quien •• meno. le dllUnguleron en ... I¡lr "Indulto de lo. cla'enldosj. En la 1010 de Roe.'ull. aparece un grupo de pr•• untos Implicados como mllmbrol de l. enlgmállca "loC:lac:UHI, pre501 en Cádlz. " UE yo sepa, jamás se rurales-- rompiendo el te, a uno de estos casos, quiza Q abordó, por par'le de los equilibrio de poder)' domina el más sonado: cuando se historiadores interesados en ción pl-eexistente. aplicó a los acontecimientos el caso de La Mano Negra, la Veremos aquí la cosa desde agrarios coruñeses de 1909; profusa utilización de su his el ángulo de una sociedad que concretamente a la estricta toria (envuelta siempre entre parece muy distinta de la an particularidad brigantina, halos legendarios), aplicada a daluza. En Ga licia, cierta· mariñana o betanceira de los otros contextos que los an mente, los crimenes famosos mismos. daluces y a muy va dados de La Mano Negra ocuparon acontecimientos. Es toy con amplios espacios en las pági vencido, sin embargo. de que nas de prensa a partir de 1883 EL ESCENARIO tal aplicación del cuento, por (y no fueron los anarqui::.las decirlo así, pudiera arrojar luz gallegos quienes menos se dis Betanzos, capital de provincia acerca de la misma versión tinguieron en exigir el indulto en el Antiguo Régimen, se re originaria, aún tan oscura. y para los detenidos), pel·o signaba ya a ser modesto ccn· ---quizá sea esto más impar· quizá más significativo sea el tro de un ál·ea constreñida a tan te- nos ayudaría a com hecho de que su decto. -

On Systems of Quotas from Bankruptcy Perspective: the Sampling Estimation of the Random Arrival Rule

On systems of quotas from bankruptcy perspective: the sampling estimation of the random arrival rule A. Saavedra-Nieves1, P. Saavedra-Nieves2 1 Corresponding author. Departamento de Estatística e Investigación Operativa, Universidade de Vigo. [email protected] 2 Departamento de Estatística, Análise Matemático e Optimización, Universidade de Santiago de Compostela. [email protected] Abstract This paper addresses a sampling procedure for estimating the random arrival rule in bankruptcy sit- uations. It is based on simple random sampling with replacement and it adapts an estimation method of the Shapley value for transferable utility games, especially useful when dealing with large-scale problems. Its performance is analysed through the establishment of theoretical statistical properties and bounds for the incurred error. Furthermore, this tool is evaluated on two well-studied examples in literature where this allocation rule can be exactly calculated. Finally, we apply this sampling method to provide a new quota for the milk market in Galicia (Spain). After the abolition of the milk European quota system in April 2015, this region represents an example where dairy farmers suffered a massive economic impact after investing heavily in modernising their farms. The resulting quota estimator is compared with two classical rules in bankruptcy literature. Keywords: Multi-agent systems, bankruptcy, random arrival rule, sampling techniques, milk quotas 1 Introduction The milk quota regime in the European Union (EU) was initially imposed in 1984 with the only purpose of overcoming the surpluses obtained when the production of milk far outstripped the demand. Before this date, EU dairy farmers had been guaranteed a price for their milk (considerably higher than on the main markets) regardless of market demand. -

Concellos Con Detección De Niños De Vespa Velutina

CONCELLOS CON DET ECCIÓ N DE NIÑ OS DE VESPA VELUT INA – ANO 2019 (DAT OS A 31/12/2019) 1 NIÑ O CARIÑ O 2 - 5 NIÑ OS O VICEDO CEDEIRA XOVE BURELA MAÑ Ó N CERVO 6 - 25 NIÑ OS ORT IGUEIRA VIVEIRO CERDIDO VALDOVIÑ O 26 - 100 NIÑ OS FOZ MOECHE OUROL O VALADOURO NARÓ N > 100 NIÑ OS SAN SADURNIÑ O AS SOMOZAS BARREIROS RIBADEO FERROL ALFOZ NEDA MURAS FENE AS PONT ES DE GARCÍA RODRÍGUEZ MUGARDOS LOURENZÁ T RABADA A CAPELA ARES CABANAS MONDOÑ EDO PONT EDEUME XERMADE VILARMAIOR ABADÍN SADA MIÑ O A CORUÑ A OLEIROS MONFERO RIOT ORT O VILALBA A PONT ENOVA BERGONDO A PAST ORIZA MALPICA DE BERGANT IÑ OS ART EIXO PADERNE CULLEREDO CAMBRE BET ANZOS IRIXOA PONT ECESO COIRÓ S MEIRA A LARACHA GUIT IRIZ COSPEIT O CARBALLO ARANGA CARRAL ABEGONDO CABANA DE BERGANT IÑ OS RIBEIRA DE PIQUÍN LAXE OZA-CESURAS CERCEDA CAST RO DE REI CAMARIÑ AS CORIST ANCO BEGONT E POL A FONSAGRADA CURT IS NEGUEIRA DE MUÑ IZ RÁBADE OUT EIRO DE REI ORDES MESÍA VIMIANZO ZAS T ORDOIA VILASANT AR BALEIRA MUXÍA SANT A COMBA FRADES SOBRADO FRIOL CAST ROVERDE VAL DO DUBRA T RAZO BOIMORT O LUGO DUMBRÍA OROSO CEE T OQUES NAVIA DE SUARNA A BAÑ A O CORGO FIST ERRA O PINO MELIDE CORCUBIÓ N MAZARICOS ARZÚA GUNT ÍN BARALLA NEGREIRA PALAS DE REI AMES SANT IAGO DE COMPOST ELA BECERREÁ SANT ISO LÁNCARA BRIÓ N T OURO O PÁRAMO CARNOT A OUT ES CERVANT ES MUROS BOQUEIXÓ N MONT ERROSO PORT OMARÍN NOIA T EO VILA DE CRUCES AGOLADA AS NOGAIS ROIS ANT AS DE ULLA SARRIA VEDRA T RIACAST ELA PADRÓ N LOUSAME PARADELA DODRO T ABOADA SAMOS PONT ECESURES SILLEDA PEDRAFIT A DO CEBREIRO VALGA A EST RADA PORT O DO SON -

Mapa De Provincias, Comarcas E Concellos De Galicia a CORUÑA

Cariño Cedeira Ortigueira km 20 ORTEGAL Mañón Cerdido Valdoviño Moeche FERROL Narón Somozas, As Ferrol San Sadurniño Neda Fene Mugardos Capela, APontes de García Rodríguez, As Ares Cabanas EUME Pontedeume Sada Miño Monfero Coruña, A Oleiros Vilarmaior Bergondo Arteixo CulleredoCambre Paderne Irixoa Malpica de Bergantiños Betanzos Ponteceso A CORUÑA Coirós Aranga Laracha BERGANTIÑOS Abegondo BETANZOS Cabana Carral Laxe Carballo Oza dos Ríos Camariñas Coristanco Cerceda Cesuras Curtis Ordes TERRA DE SONEIRA Mesía Tordoia ORDES Muxía Vilasantar Vimianzo Zas Sobrado Santa Comba Frades FISTERRA Val do Dubra Trazo Boimorto Toques Oroso XALLAS Baña, A Cee Dumbría Arzúa TERRA DE MELIDE Fisterra Pino, O Corcubión Mazaricos A BARCALA ARZÚA Melide AmesSantiago de Compostela Negreira Muros Outes Santiso Brión SANTIAGO Touro Carnota MUROS Noia Rois Boqueixón Lousame Teo Vedra NOIA O SAR Padrón BARBANZA Dodro Porto do Son Boiro Rianxo Pobra do Caramiñal, A Ribeira Mapa de Provincias, Comarcas Mapa A Coruña Ourense e Concellos de Galicia Lugo Pontevedra A CORUÑA 05a Cariño [ Cedeira Ortigueira km 20 ORTEGAL Mañón Cerdido Valdoviño Moeche FERROL Narón Somozas, As Ferrol San Sadurniño Neda Fene Pontes de García Rodríguez, As Mugardos Capela, A Ares Cabanas EUME Pontedeume Sada Miño Monfero Coruña, A Oleiros Vilarmaior Bergondo Arteixo Culleredo Cambre Paderne Irixoa Malpica de Bergantiños Betanzos Ponteceso A CORUÑA Coirós Aranga Laracha BERGANTIÑOS Abegondo BETANZOS Cabana Carral Laxe Carballo Oza dos Ríos Camariñas Coristanco Cerceda Cesuras Curtis -

Note De Couverture Consultation Inter Services

EUROPEAN COMMISSION Brussels, 12.XII.2008 C(2008) 8560 PUBLIC VERSION WORKING LANGUAGE This document is made available for information purposes only. Subject: N261/2008– Spain Promotion of renewables in Spain/Coruna Sir, 1. PROCEDURE 1. By electronic notification dated 29 May 2008, registered on the same day, the Spanish Authorities notified the Commission of the above-mentioned financial support scheme, in accordance with Article 88 (3) of the EC Treaty. 2. The Commission asked for additional information by letter D/52539 of 19 June 2008 and D/53304 of 25 August 2008. The Spanish Authorities submitted the requested information by a letter of 1 August 2008, registered on the same day, a letter of 15 September 2008, registered on the same day and by a letter of 31 October 2008, registered on the same day. Excmo. Sr. Don Miguel Ángel MORATINOS Ministro de Asuntos Exteriores Plaza de la Provincia 1 E-28012 MADRID Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. 2. DESCRIPTION OF THE MEASURE 2.1. Objective 3. The overall aim of the project to be carried out by the Diputación Provincial de A Coruña is to reduce the energy consumption in the province of A Coruña through equipping municipal facilities with small scale photovoltaic and thermal installations with the objective of promoting renewable energy and reducing the emission of gases from fossil fuels. 2.2. Beneficiaries 4. The scheme shall benefit the local public authorities located in the following 19 rural municipalities in A Coruña: O Pino, Arzúa, Touro, Boimorto, Sobrado, Toques, Melide, Santiso, Miño, Vilarmaior, Irixoa, Betanzos, Paderne, Coirós, Aranga, Oza de Ríos, Cesuras, Curtis and Vilasantar. -

Definición Das Zonas De Adverso Meteorolóxico

DEFINICIÓN DAS ZONAS DE ADVERSO METEOROLÓXICO Este documento ten como propósito describir as zonas que poden verse afectadas por un adverso meteorolóxico. Distinguimos 6 tipos de zonas: 1. Concello 2. Agrupación de concellos. 3. Provincia. 4. Comunidade. 5. Zona marítima. 6. Zona marítimo-costeira. 1. Concello O concello é a unidade mínima terrestre considerada neste sistema. Están definidos os 313 concellos de Galicia. Incluímolos a continuación clasificados por provincias: 93 concellos na provincia de A Coruña: Abegondo [253] Ames [265] Aranga [40] Ares [243] Arteixo [217] Arzúa [249] Baña (A) [267] Bergondo [250] Betanzos [252] Boimorto [261] Boiro [125] Boqueixón [47] Brión [264] Cabana de Bergantiños [222] Cabanas [244] Camariñas [231] Cambre [219] Capela (A) [37] Carballo [224] Cariño [313] Carnota [56] Carral [255] Cedeira [32] Cee [236] Cerceda [257] Cerdido [33] Coirós [259] Corcubión [235] Coristanco [226] Coruña (A) [213] Culleredo [218] Curtis [41] Dodro [123] Dumbría [248] Fene [241] Ferrol [239] Fisterra [234] Frades [269] Irixoa [39] Laracha (A) [256] Laxe [223] Lousame [51] Malpica de Bergantiños [220] Mañón [291] Mazaricos [247] Melide [44] Mesía [268] Miño [246] Moeche [34] Monfero [38] Mugardos [242] Muros [55] Muxía [233] Narón [238] Neda [240] Negreira [266] Noia [53] Oleiros [216] Ordes [270] Oroso [212] Ortigueira [314] Outes [54] Oza-Cesuras [254] Paderne [251] Padrón [50] Pino (O) [262] Pobra do Caramiñal [134] Ponteceso [221] Pontedeume [245] Pontes de García Rodríguez (As) [36] Porto do Son [135] Rianxo [124] -

Anuncio 27213 Del BOE Núm. 128 De 2021

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 128 Sábado 29 de mayo de 2021 Sec. V-B. Pág. 35288 V. Anuncios B. Otros anuncios oficiales MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 27213 Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Pena do Corvo de 58,5 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de A Coruña. A los efectos de lo establecido en los artículos 53.1 a) y 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y los artículos 124, 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, modificado por el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete al trámite de información pública, de forma conjunta, el estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización administrativa previa de las instalaciones de generación de energía eléctrica cuyas características se indican a continuación: - Peticionario: IBERDROLA RENOVABLES GALICIA, S.A., con C.I.F. -

Oaklands and Forest Certification: a Rural Development Example

International Journal of Agricultural Science Vila-lameiro P et al. http://iaras.org/iaras/journals/ijas Oaklands and forest certification: a Rural Development example VILA-LAMEIRO, P., CONDE-FERNÁNDEZ, A., DÍAZ-MAROTO, I. Department of Agroforestry Engeneering University of Santiago de Compostela – Campus Terra High Politechnic School, Universitary Campus. E-27002. Lugo Spain [email protected] http:// http://www.enermecamodel.com Abstract: - In the last years, forest certification has become the most important union between the use of forest resources of timber and non-timber sources, with sustainable and responsible exploitation. The most important global systems in sustainable forest management certification are PEFC and FSC, both promote a type of management that has multiple environmental benefits such as biodiversity conservation or contribution to mitigating climate change, it also provides economic advantages as improve productivity, rationalizes exploitation and making the products more competitive in local and global markets. It contributes also to social benefit, creating jobs, helping to improve well-being and development of rural areas. This study analyzes the evolution that have taken over the years, both forest certification systems and other aspects related to this topic, in addition to comparing the degree of implementation in Spain, also in the different autonomous communities, and specifically focus on Galicia and we will analyze business sectors most closely relate to forest certification. The actual society inclinations is to have a higher sensitivity and concern for the environment, in this way forest certification has become a symbol of commitment to the natural environment, so not only forest owners are interested in this topic, also consumers increasingly opt for products that have a stamp of sustainable forest management and the demand for these products is increasing in the market.