Dissertation

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The South Slav Policies of the Habsburg Monarchy

University of South Florida Scholar Commons Graduate Theses and Dissertations Graduate School January 2012 Nationalitaetenrecht: The outhS Slav Policies of the Habsburg Monarchy Sean Krummerich University of South Florida, [email protected] Follow this and additional works at: http://scholarcommons.usf.edu/etd Part of the American Studies Commons, Ethnic Studies Commons, and the European History Commons Scholar Commons Citation Krummerich, Sean, "Nationalitaetenrecht: The outhS Slav Policies of the Habsburg Monarchy" (2012). Graduate Theses and Dissertations. http://scholarcommons.usf.edu/etd/4111 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in Graduate Theses and Dissertations by an authorized administrator of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. Nationalitätenrecht: The South Slav Policies of the Habsburg Monarchy by Sean Krummerich A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Department of History College of Arts & Sciences University of South Florida Major Professor, Graydon A. Tunstall, Ph.D. Kees Botterbloem, Ph.D. Giovanna Benadusi, Ph.D. Date of Approval: July 6, 2012 Keywords – Austria, Hungary, Serb, Croat, Slovene Copyright © 2012, Sean Krummerich Dedication For all that they have done to inspire me to new heights, I dedicate this work to my wife Amanda, and my son, John Michael. Acknowledgments This study would not have been possible without the guidance and support of a number of people. My thanks go to Graydon Tunstall and Kees Boterbloem, for their assistance in locating sources, and for their helpful feedback which served to strengthen this paper immensely. -

Svetozar Borevic, South Slav Habsburg Nationalism, and the First World War

University of South Florida Scholar Commons Graduate Theses and Dissertations Graduate School 4-17-2021 Fuer Kaiser und Heimat: Svetozar Borevic, South Slav Habsburg Nationalism, and the First World War Sean Krummerich University of South Florida Follow this and additional works at: https://scholarcommons.usf.edu/etd Part of the History Commons Scholar Commons Citation Krummerich, Sean, "Fuer Kaiser und Heimat: Svetozar Borevic, South Slav Habsburg Nationalism, and the First World War" (2021). Graduate Theses and Dissertations. https://scholarcommons.usf.edu/etd/8808 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in Graduate Theses and Dissertations by an authorized administrator of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. Für Kaiser und Heimat: Svetozar Boroević, South Slav Habsburg Nationalism, and the First World War by Sean Krummerich A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of History College of Arts & Sciences University of South Florida Major Professor: Kees Boterbloem, Ph.D. Darcie Fontaine, Ph.D. J. Scott Perry, Ph.D. Golfo Alexopoulos, Ph.D. Date of Approval: March 30, 2021 Keywords: Serb, Croat, nationality, identity, Austria-Hungary Copyright © 2021, Sean Krummerich DEDICATION For continually inspiring me to press onward, I dedicate this work to my boys, John Michael and Riley. ACKNOWLEDGEMENTS This dissertation would not have been possible without the support of a score of individuals over more years than I would care to admit. First and foremost, my thanks go to Kees Boterbloem, Darcie Fontaine, Golfo Alexopoulos, and Scott Perry, whose invaluable feedback was crucial in shaping this work into what it is today. -

The German National Attack on the Czech Minority in Vienna, 1897

THE GERMAN NATIONAL ATTACK ON THE CZECH MINORITY IN VIENNA, 1897-1914, AS REFLECTED IN THE SATIRICAL JOURNAL Kikeriki, AND ITS ROLE AS A CENTRIFUGAL FORCE IN THE DISSOLUTION OF AUSTRIA-HUNGARY. Jeffery W. Beglaw B.A. Simon Fraser University 1996 Thesis Submitted in Partial Fulfillment of The Requirements for the Degree of Master of Arts In the Department of History O Jeffery Beglaw Simon Fraser University March 2004 All rights reserved. This work may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without the permission of the author. APPROVAL NAME: Jeffery Beglaw DEGREE: Master of Arts, History TITLE: 'The German National Attack on the Czech Minority in Vienna, 1897-1914, as Reflected in the Satirical Journal Kikeriki, and its Role as a Centrifugal Force in the Dissolution of Austria-Hungary.' EXAMINING COMMITTEE: Martin Kitchen Senior Supervisor Nadine Roth Supervisor Jerry Zaslove External Examiner Date Approved: . 11 Partial Copyright Licence The author, whose copyright is declared on the title page of this work, has granted to Simon Fraser University the right to lend this thesis, project or extended essay to users of the Simon Fraser University Library, and to make partial or single copies only for such users or in response to a request from the library of any other university, or other educational institution, on its own behalf or for one of its users. The author has further agreed that permission for multiple copying of this work for scholarly purposes may be granted by either the author or the Dean of Graduate Studies. It is understood that copying or publication of this work for financial gain shall not be allowed without the author's written permission. -

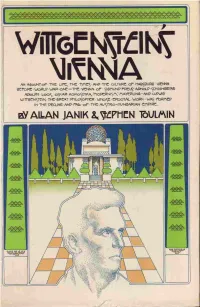

Wittgenstein's Vienna Our Aim Is, by Academic Standards, a Radical One : to Use Each of Our Four Topics As a Mirror in Which to Reflect and to Study All the Others

TOUCHSTONE Gustav Klimt, from Ver Sacrum Wittgenstein' s VIENNA Allan Janik and Stephen Toulmin TOUCHSTONE A Touchstone Book Published by Simon and Schuster Copyright ® 1973 by Allan Janik and Stephen Toulmin All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form A Touchstone Book Published by Simon and Schuster A Division of Gulf & Western Corporation Simon & Schuster Building Rockefeller Center 1230 Avenue of the Americas New York, N.Y. 10020 TOUCHSTONE and colophon are trademarks of Simon & Schuster ISBN o-671-2136()-1 ISBN o-671-21725-9Pbk. Library of Congress Catalog Card Number 72-83932 Designed by Eve Metz Manufactured in the United States of America 8 9 10 11 12 13 14 15 16 The publishers wish to thank the following for permission to repro duce photographs: Bettmann Archives, Art Forum, du magazine, and the National Library of Austria. For permission to reproduce a portion of Arnold SchOnberg's Verklarte Nacht, our thanks to As sociated Music Publishers, Inc., New York, N.Y., copyright by Bel mont Music, Los Angeles, California. Contents PREFACE 9 1. Introduction: PROBLEMS AND METHODS 13 2. Habsburg Vienna: CITY OF PARADOXES 33 The Ambiguity of Viennese Life The Habsburg Hausmacht: Francis I The Cilli Affair Francis Joseph The Character of the Viennese Bourgeoisie The Home and Family Life-The Role of the Press The Position of Women-The Failure of Liberalism The Conditions of Working-Class Life : The Housing Problem Viktor Adler and Austrian Social Democracy Karl Lueger and the Christian Social Party Georg von Schonerer and the German Nationalist Party Theodor Herzl and Zionism The Redl Affair Arthur Schnitzler's Literary Diagnosis of the Viennese Malaise Suicide inVienna 3. -

From Habsburg to Hitler to Haider: the Peculiarities of Austrian History Harry Ritter Western Washington University, [email protected]

Western Washington University Masthead Logo Western CEDAR History Faculty and Staff ubP lications History 5-1999 From Habsburg to Hitler to Haider: The Peculiarities of Austrian History Harry Ritter Western Washington University, [email protected] Follow this and additional works at: https://cedar.wwu.edu/history_facpubs Part of the European History Commons Recommended Citation Ritter, Harry, "From Habsburg to Hitler to Haider: The eP culiarities of Austrian History" (1999). History Faculty and Staff Publications. 38. https://cedar.wwu.edu/history_facpubs/38 This Article is brought to you for free and open access by the History at Western CEDAR. It has been accepted for inclusion in History Faculty and Staff Publications by an authorized administrator of Western CEDAR. For more information, please contact [email protected]. German Studies Association From Habsburg to Hitler to Haider: The Peculiarities of Austrian History Author(s): Harry Ritter Source: German Studies Review, Vol. 22, No. 2 (May, 1999), pp. 269-284 Published by: The Johns Hopkins University Press on behalf of the German Studies Association Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1432076 . Accessed: 29/10/2014 16:10 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. -

Lighting the Slav Bomb in Austria

LIGHTING THE SLAV BOMB IN AUSTRIA Subject Peoples Getting Together For First Time in Masaryk, Leader ofCzech-Slovaks, History to in This Country to Prepare Resist Oppression Way for Freedom Who is Masaryk? trickery at the expense of many small completeness. Aerenthal could only sit inside On Saturday evening, May 25, ten nationalities. Jugo-Slavg and outside the mon- Therefore, why should without reply, guilty before the world. archy. These forgeries were far too thousand Bohemians, Slovaks and other Austria continue to exist? As all the His defence of a of or gross to have deceived the merest Slavs, marched down Fifth Avenue, oppressed peoples of group thirty many of tho men and Austria-Hungary forty Jugo-Slavs against charges of child, and when Professor Masaryk on women garbed feel thus about it and the friendship the floor of the Austrian in their striking national dress, in of Italy has been treason at his own expense strength¬ delegation of secured for their ened branded the guilty as a honor Masaryk. Half of this num¬ aims, it is materially this political allegiance diplomatist ber crowded into possible to erect a barrier of the Southern Slav of the Dual second Azov, the spy and agent provo¬ Carnegie Hall, while across Middle from the Baltic part the remainder waited Europe As a result of cateur, the Foreign Minister remained outside hoping to the Adriatic which will control the Monarchy. Masaryk's for an the idea of a Serbo-Croat seated in no less guilty silence." opportunity to seo him. The Danube and the rail routes to teachings was Constan¬ had been to meeting in his honor. -

Demokratie Und Volksbildung Bei Ludo Moritz Hartmann (1865-1924) Ein Beitrag Zur Pädagogischen Spurensicherung Einer Demokratischen Bildungsidee

„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ Demokratie und Volksbildung bei Ludo Moritz Hartmann (1865-1924) Ein Beitrag zur pädagogischen Spurensicherung einer demokratischen Bildungsidee D I P L O M A R B E I T zur Erlangung des akademischen Grades Magister philosophiae (Mag.phil.) Magister der Philosophie an der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft der Universität Wien eingereicht von: Gerold Franz Unterhumer Wien, Oktober 2005 „Wenn alle Menschen einmal lesen und schreiben können werden, dann wird das Reich der Vernunft und der Demokratie auf Erden anbrechen.“ (John Stuart Mill) „Das Beste, was wir von der Geschichte haben, ist der Enthusiasmus, den sie erregt.“ (J.W. von Goethe) - I - Vorwort Den Anlass für die Themenwahl gab ein Gespräch mit meinem Betreuer Mag. Dr. Kurt Finger, der mich auf einen Text von Ludo Moritz Hartmann mit dem Titel „Demokratie und Volksbildung“ (1921) aufmerksam machte. Die darin angesprochene Verbindung von demokratischen Implikationen für die Erwachsenenbildung in ihren Anfängen um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert weckte mein Interesse, und veranlasste mich, mich auf eine pädagogische Spurensuche und -sicherung zu begeben. Die Relevanz dieses historischen Themas ankerte in der Frage, ob und inwieweit die Hartmannsche Bildungsidee für die gegenwärtige Erwachsenbildung einerseits ein Korrektiv darstellen könne und andererseits das Potenzial innehat, diese neu zu inspirieren. Ich bedanke mich bei Mag. Dr. Kurt Finger für die anregenden und inspirierenden Diskussionen sowie die ausgezeichnete, geduldige Betreuung. Besonderer Dank gilt Herrn Direktor Mag. Christian H. Stifter und seinen Mitarbeiter vom Österreichischen Volkshochschularchiv in Wien für die hervorragende und hilfreiche Unterstützung bei der Recherche für die vorliegende Arbeit. Nicht zuletzt bedanke ich mich bei meiner Frau Sylvia und meinem Freund Richard für die stets aufmunternden und motivierenden Worte während der Erarbeitung. -

The Thun-Hohenstein University Reforms 1849–1860

The Thun-Hohenstein University Reforms 1849–1860 Conception – Implementation – Aftermath Edited by Christof Aichner and Brigitte Mazohl VERÖFFENTLICHUNGEN DER KOMMISSION FÜR NEUERE GESCHICHTE ÖSTERREICHS Band 115 Kommission für Neuere Geschichte Österreichs Vorsitzende: em. Univ.-Prof. Dr. Brigitte Mazohl Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Reinhard Stauber Mitglieder: Dr. Franz Adlgasser Univ.-Prof. Dr. Peter Becker Univ.-Prof. i. R. Dr. Ernst Bruckmüller Univ.-Prof. Dr. Laurence Cole Univ.-Prof. Dr. Margret Friedrich Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Garms-Cornides Univ.-Prof. Dr. Michael Gehler Univ.-Doz. Mag. Dr. Andreas Gottsmann Univ.-Prof. Dr. Margarete Grandner em. Univ.-Prof. Dr. Hanns Haas Univ.-Prof. i. R. Dr. Wolfgang Häusler Univ.-Prof. i. R. Dr. Ernst Hanisch Univ.-Prof. Dr. Gabriele Haug-Moritz Dr. Michael Hochedlinger Univ.-Prof. Dr. Lothar Höbelt Mag. Thomas Just Univ.-Prof. i. R. Dr. Grete Klingenstein em. Univ.-Prof. Dr. Alfred Kohler Univ.-Prof. Dr. Christopher Laferl Gen. Dir. Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Maderthaner Dr. Stefan Malfèr Gen. Dir. i. R. H.-Prof. Dr. Lorenz Mikoletzky Dr. Gernot Obersteiner Dr. Hans Petschar em. Univ.-Prof. Dr. Helmut Rumpler Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Scheutz em. Univ.-Prof. Dr. Gerald Stourzh Univ.-Prof. Dr. Arno Strohmeyer Univ.-Prof. i. R. Dr. Arnold Suppan Univ.-Doz. Dr. Werner Telesko Univ.-Prof. Dr. Thomas Winkelbauer Sekretär: Dr. Christof Aichner The Thun-Hohenstein University Reforms 1849–1860 Conception – Implementation – Aftermath Edited by Christof Aichner and Brigitte Mazohl Published with the support from the Austrian Science Fund (FWF): PUB 397-G28 Open access: Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License. -

"Germans" and "Austrians" in World War II: Military History and National Identity

"Germans" and "Austrians" in World War II: Military History and National Identity Peter Thaler Department of History University of Minnesota September 1999 Working Paper 99-1 ©1999 by the Center for Austrian Studies (CAS). Permission to reproduce must generally be obtained from CAS. Copying is permitted in accordance with the fair use guidelines of the U.S. Copyright Act of 1976. CAS permits the following additional educational uses without permission or payment of fees: academic libraries may place copies of CAS Working Papers on reserve (in multiple photocopied or electronically retrievable form) for students enrolled in specific courses; teachers may reproduce or have reproduced multiple copies (in photocopied or electronic form) for students in their courses. Those wishing to reproduce CAS Working Papers for any other purpose (general distribution, advertising or promotion, creating new collective works, resale, etc.) must obtain permission from the Center for Austrian Studies, University of Minnesota, 314 Social Sciences Building, 267 19th Avenue S., Minneapolis MN 55455. Tel: 612-624-9811; fax: 612-626-9004; e-mail: [email protected] The concept of Austrian nationhood played a central role in the public discourse of postwar Austria. Unlike its interwar predecessor, which was characterized by doubts about its purpose and viability and by persistent calls for closer affiliation with Germany, Austria’s Second Republic rested in itself and emphasized its distinction from its northwestern neighbor. Increasingly, this distinction was -

Law, Time, and Sovereignty in Central Europe: Imperial Constitutions, Historical Rights, and the Afterlives of Empire

Law, Time, and Sovereignty in Central Europe: Imperial Constitutions, Historical Rights, and the Afterlives of Empire Natasha Wheatley Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy In the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2016 © 2016 Natasha Wheatley All rights reserved ABSTRACT Law, Time, and Sovereignty in Central Europe: Imperial Constitutions, Historical Rights, and the Afterlives of Empire Natasha Wheatley This dissertation is a study of the codification of empire and its unexpected consequences. It returns to the constitutional history of the Austro-Hungarian Empire — a subject whose heyday had passed by the late 1920s — to offer a new history of sovereignty in Central Europe. It argues that the imperatives of imperial constitutionalism spurred the creation a rich jurisprudence on the death, birth, and survival of states; and that this jurisprudence, in turn, outlived the imperial context of its formation and shaped the “new international order” in interwar Central Europe. “Law, Time, and Sovereignty” documents how contemporaries “thought themselves through” the transition from a dynastic Europe of two-bodied emperor-kings to the world of the League of Nations. The project of writing an imperial constitution, triggered by the revolutions of 1848, forced jurists, politicians and others to articulate the genesis, logic, and evolution of imperial rule, generating in the process a bank or archive of imperial self-knowledge. Searching for the right language to describe imperial sovereignty entailed the creative translation of the structures and relationships of medieval composite monarchy into the conceptual molds of nineteenth-century legal thought. While the empire’s constituent principalities (especially Hungary and Bohemia) theoretically possessed autonomy, centuries of slow centralization from Vienna had rendered that legal independence immaterial. -

Austro-German Liberalism and the Modern Liberal Tradition Harry Ritter Western Washington University, [email protected]

Western Washington University Western CEDAR History Faculty and Staff ubP lications History 5-1984 Austro-German Liberalism and the Modern Liberal Tradition Harry Ritter Western Washington University, [email protected] Follow this and additional works at: https://cedar.wwu.edu/history_facpubs Part of the European History Commons Recommended Citation Ritter, Harry, "Austro-German Liberalism and the Modern Liberal Tradition" (1984). History Faculty and Staff Publications. 31. https://cedar.wwu.edu/history_facpubs/31 This Article is brought to you for free and open access by the History at Western CEDAR. It has been accepted for inclusion in History Faculty and Staff Publications by an authorized administrator of Western CEDAR. For more information, please contact [email protected]. German Studies Association Austro-German Liberalism and the Modern Liberal Tradition Author(s): Harry Ritter Source: German Studies Review, Vol. 7, No. 2 (May, 1984), pp. 227-248 Published by: The Johns Hopkins University Press on behalf of the German Studies Association Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1428571 . Accessed: 29/10/2014 13:40 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. The Johns Hopkins University Press and German Studies Association are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to German Studies Review. -

The Kingdom of Wurttenmerg and the Making of Germany, 1815-1871

Te Kingdom of Württemberg and the Making of Germany, 1815-1871. Bodie Alexander Ashton School of History and Politics Discipline of History Te University of Adelaide Submitted for the postgraduate qualification of Doctor of Philosophy (History) May 2014 For Kevin and Ric; and for June, Malcolm and Kristian. Contents Abstract vii Acknowledgements ix List of Abbreviations xi Notes xiii Introduction 15 Chapter 1 35 States and Nation in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Century Chapter 2 67 Stuttgart and Vienna before 1848 Chapter 3 93 Te Kingdom of Württemberg and Early Kleindeutschland Chapter 4 123 Independence and South German Particularism, 1815-1848 Chapter 5 159 Te Years of Prophecy and Change, 1848-1849 Chapter 6 181 Counterrevolution, Reaction and Reappraisals, 1850-1859 Chapter 7 207 Six Years of Autumn: 1860-1866 Chapter 8 251 Te Unification of Germany, 1866-1871 Conclusion 295 Bibliography 305 ABSTRACT _ THE TRADITIONAL DISCOURSE of the German unification maintains that it was the German great powers - Austria and Prussia - that controlled German destiny, yet for much of this period Germany was divided into some thirty-eight states, each of which possessed their own institutions and traditions. In explaining the formation of Germany, the orthodox view holds that these so-called Mittel- and Kleinstaaten existed largely at the whim of either Vienna or Berlin, and their policies, in turn, were dictated or shaped by these two power centres. According to this reading of German history, a bipolar sociopolitical structure existed, whereby the Mittelstaaten would declare their allegiances to either the Habsburg or Hohenzollern crowns. Te present work rejects this model of German history, through the use of the case study of the southwestern Kingdom of Württemberg.