Vicerrectorado De Investigación

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Los Tesoros Culturales De La PUCP 06.Pdf

OT. 16793 / Public - Mirtha / PUCP - Ocina de Obras... / Los Tesoros Culturales de la PUCP - PORTADA / Medida: 40.6 x 20 cm / Lomo OK: 0.6 mm. / Int. 100 pp en Couche Mate 115 gr. / Cosido / TIRA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ Rector Marcial Rubio Correa Vicerrector Académico Efraín Gonzáles de Olarte Vicerrectora de Investigación Pepi Patrón Costa Vicerrector Administrativo Carlos Fosca Pastor CRÉDITOS ÍNDICE © Pontificia Universidad Católica del Perú Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú Dirección de Actividades Culturales Enrique González Carré Dirección de Infraestructura Agradecimientos José Kanematsu Hazama Edición Presentación 10 Alain Vallenas Chacón Andrea Bringas Heredia Textos Introducción 14 Luis Armando Muro Ynoñán Ana Cecilia Mauricio Llonto Verónica Crousse de Vallongue Rastelli Redescubriendo la historia de Lima: Huaca 20 en el Fotografías contexto del Complejo Maranga 19 Miguel Cayo Urrutia Diseño y diagramación La cerámica de los Lima 29 César Soria Morales Las formas de la memoria 39 Primera edición marzo 2018 Tiraje 500 ejemplares Colección Huaca 20 50 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: N° 2018-03085 Apéndice 99 Impresión Tarea Asociación Gráfica Pasaje María Auxiliadora 156-164 Lima 05. Publicado en marzo de 2018 AGRADECIMIENTOS La sexta edición de la colección Tesoros Culturales de la PUCP está dedicada a una colección de piezas de cerámica provenientes del sitio arqueológico de Huaca 20. Este En tercer lugar, queremos agradecer a Miguel Cayo y a César Soria, con quienes trabajamos número ha contado con aportes de varias personas de diversas disciplinas. En primer lugar, desde la conceptualización del catálogo y de las imágenes hasta los innumerables aspectos de queremos agradecer al doctor Carlos Fosca, Vicerrector Administrativo, quien, desde hace la diagramación final. -

HISTORIA La Etnia Ishma (Ychsma, Ichma, Ichmay)

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Revistas de investigacion UNMSM HISTORIA La etnia Ishma (Ychsma, Ichma, Ichmay) Recibido: 13/02/2014 Valdemar Espinoza Soriano Aprobado: 04/04/2014 Universidad Nacional Mayor de San Marcos <[email protected]> RESUMEN Entre los cronistas el primero y único que ha hecho alusión al señorío de Ishma o Ichma es el sacerdote Cristóbal de Albornoz (1582). El informe nal de La visita toledana (1583) permite conocer su perímetro y organización territorial. Estuvo ubicado en el área yunga y chaupiyunga de la hoy provincia Lima. Su espacio abrazaba, por el sur, desde el valle de Lurín, hasta más allá del valle de Lima por el norte; por tanto, no incluía la arroyada del Chillón. Consecuentemente comprendía dos valles: Lima y Pachacamac. Conformó un Estado señorial de estructura teocrática. Pese a haber ocupado un desierto, los habitantes de Lima sobre todo tuvieron un alto nivel de vida, gracias a su pericia para trazar múltiples canales de riego hasta donde pudieran llegar las aguas del río, para dar vida a un extenso vergel y boscaje. En el otro valle, levantaron la huaca al dios Pachacamac, cuyo oráculo fue visitado y consultado hasta por los sapa incas del Cusco. Hay que enfatizar que Ishma, prácticamente, conserva su ámbito territorial preincaico hasta ahora. investigaciones sociales PALABRAS CLAVE: Señorío, Lima, Pachacamac, ecología, curacazgos, rangos, divinidades. The ethnic Ishma (Ychsma, Ichma, Ichmay) ABSTRACT Among the chroniclers the rst and only alluded to the lordship of Ishma or Ichma is the priest Cristóbal de Albornoz (1582). -

REQUERIMIENTO PARA CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL Lima, 28 De Diciembre Del 2013

12 BOLETIN OFICIAL EL PERUANO I Lima, sábado 28 de diciembre de 2013 REQUERIMIENTO PARA CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL Lima, 28 de diciembre del 2013 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de conformidad con el último párrafo del artículo 104° del Código Tributario, que habilita a realizar la notifi cación mediante publicación cuando no haya sido posible efectuarla en el domicilio fi scal del deudor tributario por cualquier motivo imputable a éste, y habiéndose verifi cado que la dirección declarada como domicilio fi scal por el deudor es errada o inexistente, lo cual confi gura la causal establecida en el inciso a, del numeral 10.1 de la Directiva Nº 001-006-00000016, Procedimiento de notifi cación de actos administrativos emitidos por el SAT, publicada el 5 de junio de 2013, CUMPLE CON NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO PARA CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL, a los deudores tributarios de la relación adjunta, a fi n que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presente publicación, cumplan con realizar el cambio de su domicilio fi scal, ya sea por el domicilio alterno señalado, o por otro en el cual el SAT pueda realizar una notifi cación oportuna de sus comunicaciones. Vencido el plazo señalado sin que haya sido atendido el presente Requerimiento, el SAT estará en la potestad de considerar el domicilio alterno propuesto como su domicilio fi scal, conforme a lo señalado en el numeral 10.1.3 de la Directiva en mención. En caso señale un domicilio distinto al alterno propuesto, deberá presentar alguno de los siguientes documentos: copia de recibo de luz, agua, telefonía fi ja, televisión por cable o certifi cado domiciliario, emitido a su nombre, cuya antigüedad no sea superior a los dos meses. -

World Bank Document

Document of The World Bank FOR OFFICIAL USE ONLY Public Disclosure Authorized Report No: PAD1182 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PROJECT APPRAISAL DOCUMENT ON A Public Disclosure Authorized PROPOSED LOAN IN THE AMOUNT OF US$300 MILLION TO THE REPUBLIC OF PERU FOR A LIMA METRO LINE 2 PROJECT Public Disclosure Authorized July 20, 2015 Transport and ICT Global Practice Latin America and the Caribbean Region Public Disclosure Authorized This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization. CURRENCY EQUIVALENTS (Exchange Rate Effective July 16, 2015) Currency Unit = PERUVIAN NUEVOS SOLES PEN 3.18 = US$1 US$ 0.31 = PEN 1 FISCAL YEAR January 1 – December 31 ABBREVIATIONS AND ACRONYMS AATE Autonomous Authority of Electric Mass Transit System of Lima and Callao AFD French Development Agency - Agence Française de Development BRT Bus Rapid Transit CAF Development Bank of Latin Amer. - Banco de Desarrollo de América Latina DGASA Directorate General on Socio-Environmental Matters of Ministry of Transport and Communications (Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales) CPS Country Partnership Strategy DBOT Design-Build-Operate-Transfer EDI Definitive Engineering Studies - Estudios Definitivos de Ingeniería EIRR Economic Internal Rate of Return EIA Environmental Impact Assessment (including the Resettlement Policy Framework) ESMM Environmental and Social Management Manual FIRR Financial -

Overview Introduction

Lima, Peru Overview Introduction Lima, Peru, is a dynamic, vibrant city full of contrasts. Modern skyscrapers stand beside pre- Incan pyramids that cover entire city blocks. The City of Kings was formerly just a stopover en route to the tourist mecca of Cusco and the Incan ruins of Machu Picchu, but visitors to Lima are now spending more and more time soaking up the cosmopolitan atmosphere in Peru's capital city, where fine museums and world-class dining combine with thousands of years of history. Whether you are shopping in designer boutiques and posh malls, partying until dawn in a nightclub facing the Pacific, or sampling seafood in the city's best cevicherias, there is something for almost everyone in Lima. Highlights Sights—The sights of Colonial Lima, including Barrio Chino (Chinatown); the ossuary, convent and architecture at the Iglesia y Convento de San Francisco; the changing of the guards at the Government Palace; the cliff-side bohemian neighborhood of Barranco. Museums—Pre-Columbian artifacts at the Museo Arqueologico Rafael Larco Herrera; authentic Incan gold at the Museo Oro del Peru. Memorable Meals—Stunning pyramid views from Huaca Pucllana Restaurant; Gaston Acurio's trendy criollo dishes at Panchita; novo-Peruvian delicacies at Malabar. Late Night—The city's best nightclubs at Larcomar Shopping Center; dinner and drinks at a pena (folk- music club) downtown or in Barranco. Walks—From Barranco's main plaza to the Pacific; through Colonial Lima; the seaside malecon in Miraflores; Parque El Olivar in San Isidro. Especially for Kids—Learning about Peruvian wildlife at Parque de las Leyendas; marine animals on the Islas Palominos; the beaches of La Costa Verde. -

Lima Y Callao

Lima y Callao Guía práctica para el viajero MPERÚ O R es / P c ayor de Lima © Christian Vin M a z a l P Lima Callao Ubicación Costa centro oeste del Perú Altitud Mín.: 3 msnm (Ancón) Máx.: 861 msnm (Chosica) Clima Temperatura Máx (Verano): 26,1 ºC Mín (Verano): 20,5 ºC Máx (Invierno): 18 ºC Mín (Invierno): 15,2 ºC Nov - Mar Mar - Jun Jun - Set Set - Nov ¿Cómo llegar? Vía terrestre Desde la costa norte y sur por la carretera Panamericana. Desde la sierra y la selva central por la carretera Central. Vía terrestre Vuelos regulares desde las principales ciudades del país y del mundo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Callao), a aproximadamente 30 min de la ciudad de Lima - A v . E Aeropuerto lme r Internacional F a u Jorge Chávez c e t t Av. Río a Zona Monumental Callao Rímac Av. Mor Edificio Ronald CALLAO CARME N DE LA Fortaleza del Real Felipe LEGUA-R EYN t t r Iglesia Matriz o e Av. A Muelle Dársena c Catedral del Callao u a Museo de Sitio Naval F Submarino Abtao A v. lmer G E Museo Naval Julio Peña ua . v Av. Sáenz rdia BELLAVISTA Elías Murguía A Chala ca Chucuito Parque de las Leyend LA PUNTA LA PERLA Parque de La Punta Av . La Mari na A v. SAN MI Cos tane A r v. a las islas Cavinzas, San Lorenzo, a La Paz El Frontón e islotes Palomino Museo Larco OCÉA N O P A C Í F I C O Iglesia Ú R E P M O R R ío Rí mac 28 ian Vinces / P 29 t s i Alameda Chabuca Vía r Jr. -

Libro De Sumillas

MARTES 13 DE AGOSTO SALA CHANCAY (S01) SIMPOSIO POR EL AÑO DE AMISTAD ENTRE JAPÓN Y PERÚ “PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PERUANO EN EL NUEVO MILENIO: PERSPECTIVAS Y EXPERIENCIAS DE INVESTIGADORES DE PERÚ Y JAPÓN” MESA: PERSPECTIVAS Y EXPERIENCIAS EN LA SIERRA NORTE Moderador: Masato Sakai (Universidad de Yamagata) Las investigaciones y el uso social del sitio arqueológico Pacopampa Yuji Seki (Museo Nacional de Etnología), Juan Pablo Villanueva (UNMSM), Diana Alemán (UNMSM), Mauro Ordoñez (UNMSM) y Daniel Morales (UNMSM) Las investigaciones arqueológicas en Kuntur Wasi y las experiencias de habitantes del pueblo Kinya Inokuchi (Universidad de Saitama) Tembladera: investigaciones en sitios tempranos en el valle medio del Jequetepeque Eisei Tsurumi (Universidad de Tokyo) y Carlos Morales (Ministerio de Cultura) Udima y Congona: dos santuarios del Formativo en la sierra norte Walter Alva Alva (Museo Tumbas Reales de Sipán) MESA: PERSPECTIVAS Y EXPERIENCIAS EN EL EXTREMO NORTE Moderador: Yuji Seki (Museo Nacional de Etnología) Ingatambo: frontera norte del periodo Formativo y su potencial para el desarrollo social Atsushi Yamamoto Universidad de Yamagata Montegrande, arqueologia e impacto social, Jaén – Cajamarca Quirino Olivera (Asociación para la Investigación Científica de la Amazonia de Perú) MESA: PERSPECTIVAS Y EXPERIENCIAS EN LA COSTA SUR Moderador: Kinya Inokuchi (Universidad de Saitama) Investigaciones en la Pampa de Nasca y Trabajos de Protección en los Geoglifos de Aja Masato Sakai (Universidad de Yamagata) y Jorge Olano (Université -

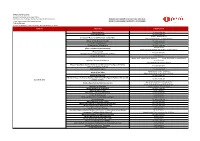

IPERÚ Lima Aeropuerto

IPERÚ Lima Aeropuerto Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Mezzanine Sur, Embarque Nacional y Llegadas Internacionales HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS E-mail: [email protected] FERIADO INMACULADA CONCEPCIÓN - 08 DICIEMBRE T (51-1) 574 8000 Horario de atención: Lunes a domingo , incluido feriados -24 horas DISTRITO ATRACTIVO VIERNES 08 DIC Catedral de Lima No habrá atención Palacio de Gobierno No habrá atención Museo: 9:00-20:00 hrs Convento y Museo de San Francisco - Catacumbas. Iglesia:07:00-11:00 hrs. y 16:00-20:00 hrs Museo de Sitio Bodega y Quadra No habrá atención Casa de la Gastronomía 09:00-17:00 hrs Museo Nacional Afroperuano No habrá atención 9:30-18:00 hrs Iglesia y Convento de Santo Domingo Visitas a la torre (mayores de 18 años): 11:00–16:00 hrs Museo Central No habrá atención. (Ex Museo del Banco Central de Reserva del Perú) Parque de la Muralla 9:00-20:30 hrs. Iglesia: 8:00 –13:00 y 16:00-21:00 hrs. Misas: 8:00-13:00 hrs y 16:00-20:00 Iglesia y Convento de La Merced hrs.(cada hora) *Se puede ingresar solo a la Basílica Museo Arqueológico Josefina Ramos de Cox del Instituto Riva Agüero (Pontificia No habrá atención. Universidad Católica del Perú) Casa Museo O' Higgins No habrá atención. 08:00-12:00 y 17:00 – 19:00 hrs. Iglesia de San Pedro Misas: 08:00, 09:00, 12:00, 18:00, 19:30 hrs. Palacio de Torre Tagle No habrá atención Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Riva Agüero (Pontificia Universidad No habrá atención Cercado de Lima Católica del Perú) Iglesia: 8:00-12:00 hrs y 17:00-20:00 hrs Iglesia y Monasterio de Santa Rosa de Lima Jardin: 9:00-13:00 hrs y de 15:00-18:00 hrs. -

Ier Pei 2020-2023

Informe de Evaluación de Resultados Plan Estratégico Institucional 2020-2023 – Año 2020 INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2023 DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Gerencia de Planificación SubgerenciaGerencia de dePlaneamiento Planificación – Subgerencia de Planeamiento Corporativo CorporativoAv. Garcilaso de la Vega N°1348 Sector A Piso 4, Cercado de Lima 1 Teléfono 632-1300 Anexo 3404 Lima, marzo 2021 Informe de Evaluación de Resultados Plan Estratégico Institucional 2020-2023 – Año 2020 INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2023 DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Sector : Gobierno Local Pliego : 301250 – Municipalidad Metropolitana de Lima Fecha : 25 de marzo de 2020 Gerencia de Planificación – Subgerencia de Planeamiento Corporativo Av. Garcilaso de la Vega N°1348 Sector A Piso 4, Cercado de Lima 2 Teléfono 632-1300 Anexo 3404 Informe de Evaluación de Resultados Plan Estratégico Institucional 2020-2023 – Año 2020 ÍNDICE Pág. Presentación ............................................................................................................................................. 4 1. Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................. 5 2. Análisis Contextual .............................................................................................................................. 6 3. Evaluación -

Lima, Peru Maranga RÍMAC Valley Irrigation Canals RÍMAC RIVER

4000 years of architecture and urban planning in an unexpected place: Lima, Peru Maranga rÍMAC Valley irrigation canaLs rÍMAC riVer Huaca paLomino mateo Huaca saLado puebLo Huaca Libre corpus II Huaca Huaca La Luz corpus i Magdalena Huaca irrigation concHa canaLs Huaca migueL Huaca JuLio c. tello grau cuLebras Huaca 64 Huaca Huaca potosí san aramburú pando 540 marcos Huaca 26 Huaca la legua 22 irrigation canaLs Huaca 23 QhapaQ Ñan andean road system HuantiLLe Huaca paLacio tres paLos ChayaviLca Huaca La paLma muralla santiaguito casa rosada Huantinamarca 0 1 km Maranga area. rÍMac Valley. SOURCES Pre–hisPanic liMa hyPothetical MaP pLam 2035, metropoLITAN urban deveLopment pLan For ARCHAEOLOGICAL SITE / LOCATION Lima and caLLAO / ign. NATIONAL geograpHic INSTITUTE archaeological SITE / Hypothetical reconstruCTION / ana. NATIONAL WATER AUTHority / MINAGRI. MINISTRY archaeological SITE / pubLIC protection pOLyGON oF AGRICULture and IRRIGATION / JOAQuín NARVAEZ ph.d. / QHAPAQ Ñan proJect – MINISTRY oF cuLture / CARTOGRAPHy BY tHe peru PAVILion CURATORIAL team Lima cartograpHic seminar. JOSÉ canziani, eLia SAEZ – draWing BY aLeJandro LapoubLe, TOSHio PARDO TANAMACHi, arcHitecture pucp 2016–ii, 2018–i / andean ROAD SYSTEM JanetH boza BY arcHaeoLOGIST pedro ESPINOZA / gangay 1 / gangay 2 / QUebrada algodonales / cerro hUatocay 4 / loMa ancón 1 / loMa ancón 2 / necróPolis ancón / el tanQUe / la crUz / PUnta san Francisco / dePósitos (conchal) Playa grande / cerro orara / Piedras gordas / la PlayUela / el oliVar 1 / el Maizal / cerro hUatocay 3 -

Revista Visita Lima

NO.01 Distribución gratuita Recorramos la ciudad Personajes en Lima Productos con identidad local Parque de las leyendas Cusco, una ciudad para recordar Visita Lima es una publicación turística de distribución gratuita creada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. En este número queremos invitar a nuestros lectores a seguir explorando nuestra ciudad. Fotografías Banco de imágenes EMILIMA Banco de imágenes PROLIMA Banco de imágenes Circuito mágico del agua Banco de imágenes Subgerencia de Turismo/Municipalidad de Lima Daniela Cabrera y Fatima Sotomayor – Cusco, un mundo por descubrir Arturo Bullard - Recorramos la ciudad Jesús Dulanto - Tradición con esquina Creative Commons Haz tu mundo verde - El guardián de la loma Alcaldía de Oollantaytambo - La magia en pleno Valle Sagrado Este número no habría sido posible sin: Colaboradores Arturo Bullard – Recorramos la ciudad Daniela Cabrera y Fátima Sotome – Cusco, un mundo por descubrir Entrevistados José Ríos Kenia Talacha Lucénida Carrión Olinda Silvano Antonio Jara Elena Borsch Edgard Huapaya Contáctanos a: Jesús Felipe Jorman Cabello visitalimaperu Ronnie Tafur Luis Martín Bogdanovich Javier Saavedra @visitalima.pe Bonnie Vela Roxana Rodríguez www.visitalima.pe 2 LIMA: una ciudad que no deja de sorprenderte Que las experiencias de nuestra ciu- Este año, en el que hemos esperado dad te conecten contigo mismo, te con ansias tu regreso, nos ha permiti- inviten a seguir conociendo nuestras do cambiar de rumbo, dándole senti- calles, visitar mágicos rincones, delei- do a los valores que nos hacen únicos tarte con nuestra gastronomía, cono- frente a otras ciudades. Dicen que uno cer nuestra identidad a través de la ar- no ama lo que no conoce, que no cuida tesanía y bailar el ritmo de una ciudad lo que no ama. -

NUEVOS REGISTROS PARA EL GECKO DE LIMA, Phyllodactylus Sentosus (Reptilia, Geckonidae)

Ecología Aplicada, 5(1,2), 2006 NOTA CIENTÍFICA ISSN 1726-2216 Presentado: 15/06/2006 Depósito legal 2002-5474 Aceptado: 16/08/2006 © Departamento Académico de Biología, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima – Perú. NUEVOS REGISTROS PARA EL GECKO DE LIMA, Phyllodactylus sentosus (Reptilia, Geckonidae) NEW RECORDS OF THE LIMA GECKO, Phyllodactylus sentosus (Reptilia, Geckonidae) E. Daniel Cossíos Meza1 y Javier Icochea2 Resumen El gecko Phyllodactylus sentosus ha sido registrado únicamente en unos pocos sitios arqueológicos de la ciudad de Lima, de donde es endémico, y es considerado una especie en eligro rítico, conociéndose muy poco sobre su distribución y estado de conservación. En la presente publicación se presenta 4 nuevos lugares de registro para esta especie, todos dentro de la ciudad de Lima. Palabras clave: Phyllodactylus sentosus, geckonidae, distribución, Lima, especies amenazadas, nuevos registros Abstract The gecko Phyllodactylus sentosus has been registered only in few archeological sites in Lima city, from where it is endemic, and is considered a species in critical danger, with scarce knowledge of its distribution and conservation status. In the present publication we present 4 new records for this species, all of them within the city of Lima, Peru. Key words: Phyllodactylus sentosus, geckonidae, distribution, Lima, threatened species, new records Introducción establecidos dentro de los sitios arqueológicos, El gecko de Lima, Phyllodactylus sentosus, fue detectando a los animales allí presentes. Cuando la descrito a partir de 6 ejemplares, siendo la búsqueda nocturna no fue posible, se realizó una Universidad de San Marcos el único sitio de búsqueda diurna levantando escombros, sin dañar los distribución conocido para la especie en los años restos arqueológicos.