Patrimoine D'ivry

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Richard Parry

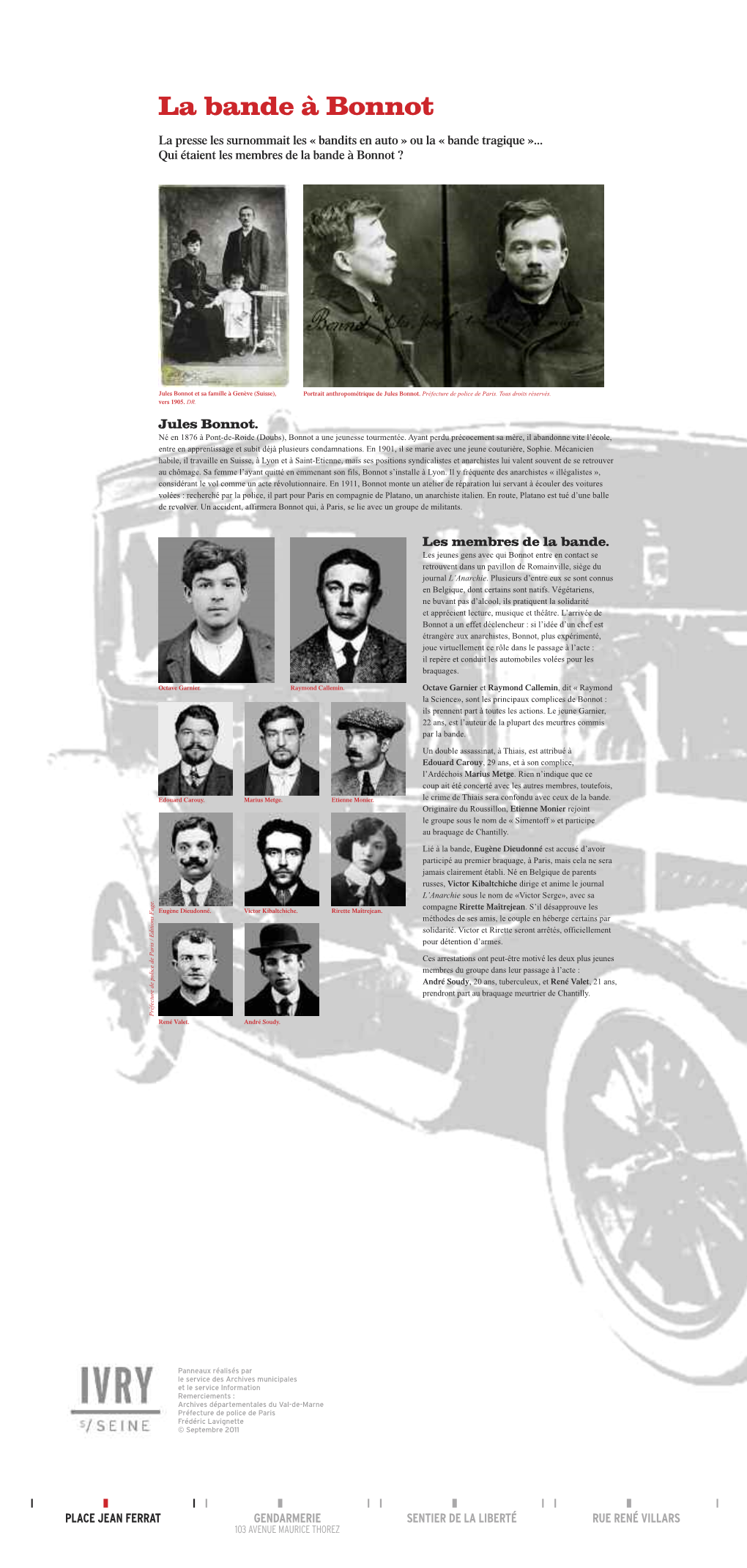

by Richard Parry THE BONNOT GANG The story of the French illegalists Other Rebel Press titles: Dynamite: A century of class violence in America, Louis Adamic Ego and its Own, The, Max Stirner On the Poverty of Student Life Paris: May 1968 Quiet Rumours, various Revolution of Everyday Life , The, Raoul Vaneigem Untying the Knot, Freeman and Levine THE BON NOT GANG by Richard Parry REBEL PRESS, 1987 Published by Rebel Press in 1987 © Richard Parry, 1986 Photographic work by Matthew Parry and Herve Brix ISBN 0 946061 04 1 Printed and typeset by Aldgate Press 84b Whitechapel High Street, London El 7QX Contents Preface5 One From illegality to illegalism Making virtue of necessity9 ii Saint Max15 Two A new beginning Libertad21 ii City of thieves28 iii State of emergency 30 Three The rebels i· Brussels33 ii Paris42 III Blood on the streets 44 iv Strike! 45 Four Anarchy in suburbia The move47 ii The Romainville commune 51 iii' Collapse of the Romainville commune 57 iv Paris again60 Five Bonnot I The 'Little Corporal' 64 ii In search of work65 III The illegalist66 IV Accidental death of an anarchist70 Six The gang forms A meeting of egoists 73 11 Science on the side of the Proletariat75 iii Looking for a target 76 Seven The birth of tragedy I The first ever hold-up by car 80 ii Crimedoesn't pay84 111 Jeux sans frontieres 88 iv Victor's dilemma89 Eight Kings of the road i Drivin' South 94 ii The left hand of darkness 97 iii Stalemate 99 Nine Calm before the storm 1 'Simentoff' 103 ii Of human bondage 104 iii Dieudonne in the hot seat 108 iv Garnier's challenge 109 Ten Kings of the road (part two) 1 Attack 113 ii State of siege 117 Eleven The Suretefights back To catch an anarchist 120 11 Hide and seek 123 iii Exit Jouin 126 Twelve Twilight of the idols The wrath of Guichard 129 11 Shoot-out at 'The Red Nest' 133 iii Obituaries 137 iv To the Nogent station 139 v The last battle 142 Thirteen In the belly of the beast 1 Limbo 147 ii Judgement 152 iii Execution 159 Fourteen The end of anarchism? 166 Epilogue 175 Map of Paris c. -

Anarchy in the Belle Epoque.” Paris, LA

Perry, Barlo. “Anarchy in the Belle Epoque.” Paris, LA. Spring 2014. Magazine. Web. Anarchy in the Belle Epoque Aaron Sandnes and The Bonnot Gang -Barlo Perry The anarchistic impulse is not alien to France. In 1840 Pierre-Joseph Proudhon-the “father of anarchy” – announced that “property is theft,” and the movement was never so popular as in those decades leading up to the Paris Commune of 1871. The destruction that year of the Commune by the French Army marked the first time persons suspected of crimes were documented photographically. The decline of class- and movement- based anarchism following the fall of the Commune gave rise to a new strain of “individualist” anarchy based on the philosophy of “illegalism” – exemplary acts of “propaganda of the deed” meant to serve as invitations for others to revolt. Illegalism’s most famous proponents were the members of La Bande á Bonnot, a group which set off a wave of bourgeois pearl-clutching across northern France and Belgium in 1911 with their robbery of the bank of the Société Générale in Paris. Memorialized in film, song, and literature – cinematic pop gangsters avant la letter – the group is still remembered today for a series of “firsts.” A keen interest in science and technology allowed them to remain two steps ahead of the authorities, goading them all the way. The Bonnot Gang were the first to escape the scene of a crime in a waiting, running motor vehicle. They were the first to shoot a repeating gun at pursuing authorities from said vehicle. In a statement that foreshadowed any number of Black Panther scripts, gang spokesman Jules Bonnot declared, “We’ll burn off our last round against the cops, and if they don’t care to come, we certainly know how to find them.” Ironically, following the killing or capture of most of the gang members by the end of 1912, the Bonnot Gang’s brand of individualist illegalism was dismissed by most French anarchists as… bourgeois. -

Forensic Investigation of Stolen-Recovered and Other Crime-Related Vehicles

FORENSIC INVESTIGATION OF STOLEN-RECOVERED AND OTHER CRIME-RELATED VEHICLES ffm-P088486.inddm-P088486.indd i 66/20/2006/20/2006 111:47:541:47:54 AAMM ffm-P088486.inddm-P088486.indd iiii 66/20/2006/20/2006 111:47:541:47:54 AAMM FORENSIC INVESTIGATION OF STOLEN-RECOVERED AND OTHER CRIME-RELATED VEHICLES Eric Stauffer, MS Monica S. Bonfanti, PhD AMSTERDAM • BOSTON • HEIDELBERG • LONDON NEW YORK • OXFORD • PARIS • SAN DIEGO SAN FRANCISCO • SINGAPORE • SYDNEY • TOKYO Academic Press is an imprint of Elsevier ffm-P088486.inddm-P088486.indd iiiiii 66/20/2006/20/2006 111:47:541:47:54 AAMM Academic Press is an imprint of Elsevier 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, USA Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK Copyright © 2006, Elsevier Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Permissions may be sought directly from Elsevier’s Science & Technology Rights Department in Oxford, UK: phone: (+44) 1865 843830, fax: (+44) 1865 853333, E-mail: [email protected]. You may also complete your request on-line via the Elsevier homepage (http://elsevier.com), by selecting “Support & Contact” then “Copyright and Permission” and then “Obtaining Permissions.” Recognizing the importance of preserving what has been written, Elsevier prints its books on acid-free paper whenever possible. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Stauffer, Eric, 1975– Forensic investigation of stolen-recovered and other crime-related vehicles / Eric Stauffer, Monica S. -

Anarchists in the Gulag, Prison and Exile Special Double Issue Trouble in Moscow the Club Is Now Moving to the New Quarters, While Couldn’T Ask Anybody Either

Number 55•56 one pound or two dollars Oct. 2008 Trouble in Moscow: From the life of the “Liesma” [“Flame”] Group [This account covers the Latvian anarchists’ activities from its prescribed path and topple the theory laid out in in Moscow, up to the Cheka raids of April 1918, when the thick volumes of Marx’s Capital. the Bolsheviks attacked anarchists in the city in the All this made comrades think that there was no time name of “Law and Order”] to wait until capital would “concentrate” in their cash The group was founded in August 1917 and from box in order to rent quarters; quarters had to be the beginning worked in the syndicalist direction. acquired now, in the nearest future, irrespective of how Before its foundation comrades worked independ• and by what means. As social expropriations were ently, as well as together with existing Russian groups. already happening in other cities, where private houses, Later, in view of much greater efficiency if comrades shops, factories and other private property were being could communicate in Latvian, working with Latvian nationalised, our comrades considered this a justified workers, comrades decided to unite in a permanent and important step in continuing the revolution, and group and found quarters which could be open at any decided to look out for an appropriate building where time to interested workers, where existing anarchist we could start our club. literature would be available for their use, where on In the end such a house was found in Presnensk certain days comrades would be able to come together, Pereulok number 3. -

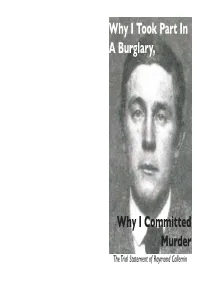

Trial Statement of Raymond Callemin “Why I Took Part in a Burglary, Why I Committed Murder”

Why I Took Part In A Burglary, Why I Committed Murder The Trial Statement of Raymond Callemin “Why I Took Part in a Burglary, Why I Committed Murder” Th e Trial Statement of Raymond Callemin (also known as Raymond-la-Science, member of the turn-of-the century Paris illegalist culture and the celebrated ‘Bonnot Gang’) Th e Bonnot Gang originally consisted of a group of French anarchists centered around the individualist magazine l’Anarchie. Th e group was founded by Octave Garnier, Raymond Callemin, and René Valet. It was Garnier’s idea to use automobiles in the service of a daring criminal act. Jules Bonnot joined them in December 1911. Every being comes into the world with a right to live a real life. Th is is indisputable, for it is nature’s law. Also I ask myself why, on this earth, there are people who expect to have all the rights. Th ey give the pretext that they have money, but if one asks them where they got their money from, what do they answer? As for myself, I answer as follows: “I give no one the right to impose his own wishes, regardless of the pretext given. I don’t see why I wouldn’t have the right to eat those grapes or those apples just because they are the property of Mr. X. .What did ing, right out in the middle of the street, and in a quarter which was he do that I have not that let’s him alone gain an advantage? I answer rather heavily populated. -

INFORMATION to USERS Xerox University Microfilms

INFORMATION TO USERS This materia was produced from a microfilm copy of the original document. While the most atfraneed technological means to photograph and reproduce this document have been ured the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted. The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or Mttems which may appear on this reproduction. I.T he sign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting thru an image and duplicating adjacent pages to insure you complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is an indication that the photographer suspected that the copy may have moved during exposure and thus cause a blurred image. You will find a good image of the page in the adjacent frame. 3. When a map, drawing or chart, etc., was part of the material being photographed the photographer followed a definite method in "sretioning" the material. It is customary to begin photoing at the upper left hand corner of 8 large sheet and to continue photoing from left to right in equal sections with a small overlap. If necessary, sectioning is continued again — beginning below the first row and continuing on until complete. 4. The majority of users indicate that the textual content is of greatest value, ^wever, a somewhat higher quality reproduction could be made from lotographs" if essential to the understanding of the dissertation. -

The Extremes of French Anarchism Disruptive Elements

Disruptive Elements The Extremes of French Anarchism Disruptive Elements Ardent Press Disruptive Elements This work is licensed under the Creative Commons Attribution- Noncommercial 3.0 Unported License. https://creativecommons.org Ardent Press, 2014 Table of Contents Translator's Introduction — vincent stone i Bonjour — Le Voyeur ii The Philosophy of Defiance — Felix P. viii section 1 Ernest Coeurderoy (1825-1862) 1 Hurrah!!! or Revolution by the Cossacks (excerpts) 2 Citizen of the World 8 Hurrah!!! Or the Revolution by the Cossacks (excerpt) 11 section 2 Joseph Déjacque (1821-1864) 12 The Revolutionary Question 15 Le Libertaire 17 Scandal 19 The Servile War 21 section 3 Zo d’Axa (1864-1930) 25 Zo d’Axa, Pamphleteer and Libertarian Journalist — Charles Jacquier 28 Any Opportunity 31 On the Street 34 section 4 Georges Darien (1862 – 1921) 36 Le Voleur (excerpts) 40 Enemy of the People 44 Bon Mots 48 The Road to Individualism 49 section 5 Octave Mirbeau (1848-1917) 50 Ravachol 54 Murder Foul and Murder Fair 56 Voters Strike! 57 Moribund Society and Anarchy 60 Octave Mirbeau Obituary 62 section 6 Émile Pouget (1869 - 1931) 64 Boss Assassin 66 In the Meantime, Let’s Castrate Those Frocks! 68 Revolutionary Bread 70 section 7 Albert Libertad (1875-1908) 72 Albert Libertad — anonymous 74 The Patriotic Herd 75 The Greater of Two Thieves 76 To Our Friends Who Stop 78 Individualism 79 To the Resigned 83 Albert Libertad — M.N. 85 section 8 illegalism 88 The “Illegalists” — Doug Imrie 89 An Anarchist on Devil’s Island — Paul Albert 92 Expropriation and the Right to Live — Clement Duval 97 Obituary: Clement Duval — Jules Scarceriaux 99 Why I Became a Burglar — Marius Jacob 101 The Paris Auto-Bandits (The “Bonnot Gang”) — anonymous 104 “Why I Took Part in a Burglary, Why I Committed Murder” — Raymond Callemin 105 Is the Anarchist Illegalist Our Comrade? — É. -

The Bonnot Gang the Story of the French Illegalists, 2Nd Ed

The Bonnot Gang The Story of the French Illegalists, 2nd ed. Richard Parry This is the story of the infamous Bonnot Gang: the most notorious French anarchists ever, and as bank expropriators the inventors of the motorized “getaway.” It is the story of how the anarchist taste for illegality developed into illegalism—the theory that theft is liberating in itself. And how a number of young anarchists met in Paris in the years before the First World War, determined to live their lives to the full, regardless of the consequences. Paris in 1911 was a city of riots, strikes, and savage repression of the working class. A stronghold of foreign exiles and homegrown revolutionar- ies, it was also the base of l’anarchie, the outspoken individualist weekly. L’anarchie drew together people for whom crime and revolution went hand in hand. There was Victor Kibalchich (later known as Victor Serge), whose inflammatory articles would put him on trial with the rest. Then there was the gang itself: Victor’s childhood friend Raymond-La-Science, the tuber- culous André Soudy, the serious-minded René Valet, Simentoff the south- erner, and lastly the prime motivators of the group—the remorseless Octave Garnier and the experienced Jules Bonnot. Their robberies, daring and vi- olent, would give them a lasting notoriety in France. Their deaths, as spec- SUBJECT CATEGORY Politics-Anarchism/History-Europe tacular as their lives, would make them a legend among revolutionaries the world over. PRICE $18.95 Extensively researched and fully illustrated with rare period photos, draw- ings, and maps, this updated edition is the best account of the Bonnot Gang ISBN to appear in any language. -

Contemporary Criminological Issues Moving Beyond Insecurity and Exclusion

Contemporary Criminological Issues Moving Beyond Insecurity and Exclusion Edited by Carolyn Côté-Lussier, David Moffette, and Justin Piché University of Ottawa Press CONTEMPORARY CRIMINOLOGICAL ISSUES CONTEMPORARY CRIMINOLOGICAL ISSUES Moving Beyond Insecurity and Exclusion Edited by Carolyn Côté-Lussier David Moffette Justin Piché University of Ottawa Press 2020 The University of Ottawa Press (UOP) is proud to be the oldest of the francophone university presses in Canada as well as the oldest bilingual university publisher in North America. Since 1936, UOP has been enriching intellectual and cultural discourse by producing peer-reviewed and award-winning books in the humanities and social sciences, in French and in English. www.press.uottawa.ca Library and Archives Canada Cataloguing in Publication Title: Contemporary criminological issues : moving beyond insecurity and exclusion / editors: Carolyn Côté-Lussier, David Moffette, Justin Piché. Names: Côté-Lussier, Carolyn, 1983- editor. | Moffette, David, 1981- editor. | Piché, Justin, editor. Description: “English tome”. | Includes bibliographical references. Identifiers: Canadiana (print) 20200192809 | Canadiana (ebook) 20200193007 | ISBN 9780776628707 (softcover) | ISBN 9780776629919 (hardcover) | ISBN 9780776628714 (PDF) | ISBN 9780776628721 (EPUB) | ISBN 9780776628738 (Kindle) Subjects: LCSH: Critical criminology. | LCSH: Crime—Sociological aspects. Classification: LCC HV6019 .C66 2020 | DDC 364—dc23 Legal Deposit: Second Quarter 2020 © Carolyn Côté-Lussier, David Moffette Library -

Subversive Anarchy Past and Present

Anna-Thérèse Dondon, born August 27, 1884 in Decize, Burgundy. An 'illegalist' anarchist and counterfeiter and a member of La Bande à Bonnot - a French criminal anarchist group that operated in France and Belgium during the Belle Époque, from 1911 to 1912. Composed of individuals who identified with the emerging illegalist milieu, the gang utilised cutting-edge technology (including automobiles and repeating rifles) not yet available to the French police. As a young woman Dondon went to Paris, where she gradually entered libertarian circles and in 1905 became involved with the publishers of Subversive L'Anarchie and Causeries Popularies. She specialised in counterfeiting and circulating fake francs in order to fund group activities and was convicted twice, the second in 1906 cost her three years hard labour in the prison of Rennes. In 1909, she returned to Paris eventually finding her way into the libertarian community of Anarchy Past Romainville, where she met members of the Bande à Bonnot... and Present Warzone Distro WARZONEDISTRO.NOBLOGS.ORG 2019 Written by Renzo Conners “Revolution is aimed at new arrangements; insurrection leads us no longer And so the FSB carried out another round of repression against anarchists to let ourselves be arranged, but to arrange ourselves, and set no glittering after the bombing; arresting, interrogating and slapping false charges on hopes on ‘institutions’.” anarchists for payback for the attack. – Max Stirner On 22nd March 2019 a cell from the Informal Anarchist Federation naming “Don’t follow me… I’m not leading you… itself FAI/FRI Revenge Faction – Mikhail Zholbitsky carried out a grenade attack against the Russian embassy in Athens for revenge for the repression Don’t walk ahead of me… I’ll not follow you… carried out by the Russian state against anarchists. -

The Bonnot Gang

by Richard Parry Contents Preface 5 One From illegality to illegalism i Making virtue of necessity 9 ii 6aiiu Max 15 Tvx} A new beginnir^ i Libertad2/ ii Cityul ihicves25 tii Slate of emergency 30 Three The rebels i Brussels Ji ii Pahs 42 lit Blood on the streets 44 br Strike! 45 Pour Anarchy in stAurbia i The move -#7 ii The Romainviile commune 51 tit Collapse of the Romainviile commune 57 vr Paris again 60 Five Sonnot i The *Little Corporal' 64 n In search of work 65 m Theillcgatist 66 iv Accidental death of an anarchist 70 Six The gan^forms i A meeting of egoists 73 ii Science on the side of the Proletariat 75 iii Looking for a target 76 Seven The birth of tragedy i The first ever hold-up by car 80 ii Crime doesn*t pay 84 m Jeux sans frontieres 88 iv Victor's dilemma 89 Copyrighled i .il Eight Kings ofthe road 1 Drivin' South W 11 The left hand of darkness 97 Stalemate 99 Nine Calm before the storm ft 1 •Simcnioff 103 u Of human bondage 104 Ul Dicudonnc in the hot seat 108 * Gamier's challenge 109 Ten Kings of the road (pan two) Atuck 113 U State of siege 117 Eleven The Sureie fights back 1 To catch an anarchist 120 u Hide and seek /2J 01 Exit Jouin 126 Twelve Txvilight ofthe idols 1 The wrath of Guichard 129 ii Shoot-out at 'The Red Nest' 133 4*4 Obituaries 137 iv To the Nuyem elation 139 V The last battle 142 Thirteen In the belly of the beast 1 Umbo 147 u Judgement 1S2 lU Execution 159 Fourteen TTte end of anarchism? 166 Epilogue 175 Map of Paris c, 1911 178 Appendix A / 79 Bibliography 182 Index 186 F - CopyrK ' Preface ON THE EVE of World War One a number of young anarchists came tc^cthcr in Paris determined to settle scores with bourgeois society. -

The Ipad Is the New Cinema “It Allows Us to Extend the Classroom Beyond

1 Introduction: the iPad is the New Cinema “It allows us to extend the classroom beyond these four walls,” said an English teacher in Roslyn Heights, N.Y. about the Apple iPad2 tablet. 1 Less than a year after Apple unveiled the first iPad to great fanfare in April 2010, the New York Times reported that many American school districts were purchasing them en masse for their classes. Already by January 2011, the New York Public School system had ordered over 2,000 of the devices while the Chicago schools had already financed $450,000 in grants for their acquisition. Teachers and school administrators exuded a palpable enthusiasm for the new device that they claimed was “not just a cool new toy but rather a powerful and versatile tool with a multitude of applications, including thousands of educational uses.”2 During the 2011-12 academic year, a series of online articles claimed that the iPad boosted test scores in math and literacy while Apple’s website boasted that the device was “changing the classroom” through inspiring students’ creativity and promoting hand’s-on learning.3 Such enthusiasm for the iPad may appear almost natural given the historically long connection that Americans have made between their civilization and their sense of 1 Winnie Hu. “Math That Moves: Schools Embrace The iPad.” New York Times, January 4, 2011. http://www.nytimes.com/2011/01/05/education/05tablets.html?pagewanted=all 2 Hu, “Math that Moves.” 3 Courtney Subramanian. “New Study Finds iPads in the Classroom Boost Test Scores.” Time Techland (22 February 2012).