La Nuit Bengali

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Cyrano De Bergerac

7 November to 16 December 2018 www.frenchfilmfestival.org.uk A TOUCH OF STYLE Nestled in the heart of Edinburgh and only two minutes from Princes Street, the ibis Styles St Andrew Square is an ideal base to tease tales from this mysterious city. Whether you're here to have a date with History, browse some Burns or have an intimate affair with a single malt, this hotel could not be better placed to fulfil your dreams. Not only that but breakfast and WIFI are included. The bedrooms are all uniquely designed and individual. 19 ST ANDREW SQUARE, EDINBURGH EH2 1AU TEL (+44) 131 292 0200 I FAX (+44) 131 292 0210 GENERAL INFORMATION [email protected] welcome BIENVENUE and welcome to the 26th Documentary selection features INDEX Edition of the French Film Festival UK five strong contenders – take your which every November and December partners for The Grand Ball; find out FILMS AT A GLANCE 5 –9 brings you the best of Francophone about the secrets of a master chef in cinema from France, Belgium, The Quest of Alain Ducasse; raise a PANORAMA HORIZONS 10 – 23 Switzerland, Quebec and French- glass to Wine Calling; join student speaking African territories. nurses for Nicolas Philbert’s Each DISCOVERY HORIZONS 24 – 28 For the first time this year the and Every Moment and uncover the DOCUMENTARY 29 – 31 Festival has established informal links daily life of a Parisian film school in The Graduation. with the Festival International du Film CROSSING BORDERS 33 / 34 Francophone in Namur in Belgium, Classics embrace master film-maker with whom we share titles and ideals. -

MON IMPER/Compo (Page 1)

LeMonde Job: WMQ3110--0001-0 WAS LMQ3110-1 Op.: XX Rev.: 30-10-99 T.: 11:13 S.: 111,06-Cmp.:30,11, Base : LMQPAG 20Fap: 100 No: 0629 Lcp: 700 CMYK LE MONDE TÉLÉVISION SEMAINE DU 1er AU 7 NOVEMBRE 1999 JEAN-MARC LENGLEN BERNARD-MARIE KOLTÈS UN JOUR... LE NIL RUGBY Dix ans après la mort du Censuré Finale Le scénariste- dramaturge, France-Culture à sa sortie, de la 5e Coupe dialoguiste salue le révélateur ce film du monde, des Minikeums, des violences lyrique à Cardiff, a Le lancement sur France 3, et des manques de Youssef Chahine en direct sur a insufflé contemporains. est diffusé dans TF 1. En léger un ton nouveau aux émissions Page 7 sa première version différé sur Canal+. pour enfants. Page 6 de i.télévision restaurée, sur Arte. Page 25 Page 38 a Jean-Marc Lenglen l’âme des Minikeums i.télévision, une nouvelle idée de l’info La nouvelle chaîne lancée le jeudi 4 novembre par Canal + parie sur l’information « de proximité » en continu. Un défi intéressant, mais risqué. Pages 4-5 55e ANNÉE – No 17033 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE DIMANCHE 31 OCTOBRE - LUNDI 1er NOVEMBRE 1999 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI Bœuf britannique : MNEF : les tourments de Lionel Jospin l’embargo français b Dominique Strauss-Kahn sera soit mis en examen, soit entendu par le juge comme « témoin est injustifié, assisté », dans l’affaire de la MNEF b Avant son départ pour les Antilles, le premier ministre selon les experts s’en était entretenu avec le ministre des finances b Il l’avait alors assuré de sa confiance LA MENACE d’une mise en exa- teur des filiales et de la diversifica- men de Dominique Strauss-Kahn, tion de la MNEF a affirmé avoir européens ministre de l’économie et des fi- antidaté la lettre d’engagement de nances, pour « usage de faux », à la M. -

French FILM Festival

VirginiaVCU Commonwealth University 9th Annual french FILM festival Welcomes French directors, actors and producers Jean Becker, Patrick Braoudé, Albert Dupontel, José Giovanni, Nelly Kaplan, Philippe Muyl, Raoul Peck, Pierre-Olivier Scotto, Nicolas Abraham, Claire Keim, Vincent Lecoeur, Mehdi Ortelsberg, Elie Semoun, Thierry de Ganay, Annie Miller, Stéphane Belaïsch, Eric Guirado, Mélanie Leroy, Nathan Miler, Xavier Mussel, Jean-Luc Perreard, Jérôme Salle, Marie Calderon March 30- April 1, 2001 Sponsor of all films www.frenchfilm.vcu.edu 9th Annual french FILM Contents festival Virginia Commonwealth University 2 Schedule and Event Information 3 Le Prince du Pacifique Enter the 5 Le Roi danse silent 7 Le Créateur auction of two 9 La Vache et le Président Sponsor of all films (Radio Disney family screening) round-trip 11 Un Crime au Paradis tickets to Paris. 13 Mon Père 15 Le Roman de Lulu Provided by All films have English subtitles. 17 Le truc See back registration page for details. 17 La tartine 18 Je suis un super héros 18 Des morceaux de ma femme Short Night ’ 19 Les aveugles 19 Le jour de grâce 20 Les filles du 12 Le communicateur Directors 20 21 La Chambre des Magiciennes 25 Lumumba 27 La Maladie de Sachs 29 Deuxième vie Daylight Savings Time starts Sunday, April 1, 2 a.m. 47 Registration Move your watches ahead one hour. 9th Annual french Information FILM Virginia Commonwealth University festival Les aveugles presented by director Jean-Luc Perreard Friday, March 30, 2001 Le jour de grâce presented by director Jérôme Salle and producer Marie Calderon 7 p.m. -

Celebrating Forty Years of Films Worth Talking About

2 NOV 18 6 DEC 18 1 | 2 NOV 18 - 6 DEC 18 88 LOTHIAN ROAD | FILMHOUSEcinema.COM CELEBRATING FORTY YEARS OF FILMS WORTH TALKING ABOUT Move over, Braveheart! Last month saw the culmination of our 40th anniversary celebrations here at Filmhouse, and it has been hugely interesting time (for me at any rate!) comparing the us of now with the us of then. I’ve thoroughly enjoyed spending time talking to Filmhouse’s first Artistic Director, Jim Hickey, and finding out in more detail than I knew what myriad ways the business of running Filmhouse has stayed the same and the as many ways it has not (one of these days I’ll write it all down and you can find out how interesting it is for yourselves!). UK film distribution itself has changed immeasurably – the dawn of the multiplex in the latter half of the 1980s saw to that. Back in 1978, Filmhouse itself was part of a sort of movement that saw the birth of a number of similar venues around the UK whose aim was to show a kind of cinema (predominantly foreign language) that simply was not catered for within mainstream film exhibition. Despite 40 years having passed and much having changed, the notion of an audience-driven, ‘curated’ cinema like Filmhouse remains something of a film exhibition anomaly; and something Jim Hickey wrote 30+ years ago rings just as true today as it did then: “But best of all, the new cinemas are being run by those who care about audiences as well as the films that they have paid to watch.” Now, we’ve got a bit of a first for you in November, for we have metaphorically got into bed with Netflix to give one of their films a hugely deserved, exclusive, short run in a cinema – namely David Mackenzie’s splendidly entertaining Robert the Bruce epic, Outlaw King. -

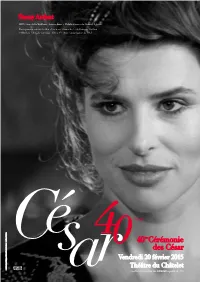

Le Dossier De Presse 2015

Fanny Ardant 1997 César de la Meilleure Actrice dans « Pédale douce » de Gabriel Aghion Photogramme extrait du flm « Vivement dimanche ! » de François Truffaut ©1983 Les Films duCérémonie Carrosse / Films 2015A2 - Avec l’autorisation de MK2 Dossier de Presse 28 janvier 2015 40èmeCérémonie des César Vendredi 20 février 2015 Théâtre du Châtelet © Académie des Arts et Techniques du Cinéma 2015 - Tous droits réservés / Graphisme : Maria Torme Maria droits réservés / Graphisme : Tous du Cinéma 2015 - Techniques Arts et Académie des © en direct et en clair sur à partir de 21h 3 Cérémonie 2015 Dossier de Presse 28 janvier 2015 Alain Terzian Président de l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma Rodolphe Belmer Directeur Général Groupe Canal+ sont heureux de découvrir avec vous les Nominations pour les César 2015 l’enveloppe cachetée contenant les noms des Nommés sera ouverte à 10h et de vous présenter la 40ème Cérémonie des César qui aura lieu le vendredi 20 février 2015 au Théâtre du Châtelet Maître de Cérémonie Edouard Baer Président de la Cérémonie Dany Boon La 40ème Cérémonie des César sera diffusée en clair et en exclusivité sur Canal+ vendredi 20 février 2015 à partir de 21h, en direct du Théâtre du Châtelet Académie des Arts et Techniques du Cinéma Canal+ Vincent Chapalain Karletty Lavocat / Maryline Guillard Tél. 01 53 64 07 48 Tél. 01 71 35 24 68 / 01 71 35 20 68 [email protected] [email protected] [email protected] www.academie-cinema.org www.canalplus.fr 5 Cérémonie 2015 Dossier de Presse 28 -

Dossier De Press

ARTURO MIO presents Official Selection # # Anne Brochet Anne Brochet is a famous French actress. Regularly seen in film Louise Blachère a fait une entrée très remarquée dans and theatre, she is also a writer and a director. le cinéma pour son rôle dans La Naissance des Pieuvres, de Céline Sciamma, rôle pour lequel elle a été nommée Meilleur She has worked with the most known French director such as Espoir Féminin en 2008. Tournant pour la télévision et le Jacques Doillon, Jacques Rivette, Claude Miller, Claude cinéma, elle aura joué dans deux films en 2009, les Nuits de Chabrol, Alain Corneau, Patrice Leconte, among others, and Sister Welsh, et La Grande Vie, d’Emmmanuel Salinger. was the outstanding Roxanne in Cyrano de Bergerac starring Gérard Depardieu in the Jean-Paul Rappeneau 9 Césars film. Anne Brochet est une célèbre actrice française. Laurent Delbecque Régulièrement présente au cinéma et au théâtre, elle est aussi Laurent Delbecque is a young and talented actor, who select auteure littéraire et réalisatrice. very carefully the films in which he appears. We noticed him in Elle a tourné notamment pour les plus grands réalisateurs fran - Parc directed by Arnaud des Pallières and in Bertrand Bonello’s çais tels que Jacques Doillon, Jacques Rivette, Claude Miller, film On War. In 2009 he acts in Jean-Marc Barr and Fabrice Claude Chabrol, Alain Corneau, Patrice Leconte, et bien Gobert films then as Fabrice in Jean-Claude Janer’s film, Sister d’autres, et a été la magnifique Roxanne de Cyrano de Bergerac Welsh’s Nights. interprété par Gérard Depardieu dans le film aux 9 Césars de Jeune comédien de talent, Laurent Delbecque choisit avec soin Jean-Paul Rappeneau. -

Comme-Les-Autres-Dossier-De-Presse-Francais.Pdf

Nord-Ouest présente LAMBERT PILAR PASCAL ANNE WILSON LÓPEZ DE AYALA ELBÉ BROCHET UN FILM DE VINCENT GARENQ Produit par Christophe Rossignon Sortie le 3 septembre 2008 Distribution : Presse : Durée : 1H33 Mars Distribution Dominique Segall / Christopher Robba 66, rue de Miromesnil 20, rue de la Trémoille 75008 Paris 75008 Paris Tél. : 01 56 43 67 20 Tél. : 01 42 56 95 95 Photos et dossier de presse téléchargeables sur Fax : 01 45 61 45 04 Fax : 01 42 56 03 05 www.marsdistribution.com Synopsis Ils filent le parfait amour... Enfin, presque : Emmanuel veut un enfant et pas Philippe. Pourtant, Emmanuel décide un jour de franchir le pas, au prix de perdre Philippe... Mais comment avoir un enfant quand on est homo ? Entretien avec Vincent Garenq Comment est né COMME LES AUTRES ? Il y a presque dix ans déjà, j’apprends que Manu, fait appel à une mère porteuse aux mon meilleur ami de lycée qui est homo - j’ai États-Unis, j’avais eu un rejet total. donné son prénom au personnage interprété par Puis, comme souvent dans ma vie Lambert Wilson - est parti en week-end avec son de réalisateur, j’ai envoyé ce projet ami et un couple de lesbiennes pour faire connais- de documentaire partout et per- sance, en vue peut-être de concevoir et élever un sonne n’a jamais été intéressé. Je enfant ensemble ! Je me rappelle avoir été très sur- me rappelle même d’un producteur pris et amusé par cette situation, et j’ai alors pensé aujourd’hui très haut placé dans une qu’il y avait là un sujet de film. -

Films Septembre 2012

FILMS SEPTEMBRE 2012 2 à 21h A DOUBLE TOUR Durée 1,33 Dans une magnifique propriété près d'Aix-en-Provence, les Marcoux vivent sous le masque de la respectabilité. En réalité, Henri Marcoux trompe sa femme avec la belle Léda, le fils est instable et la fille se fiance avec un homme peu recommandable. Lorsque Léda est retrouvée assassinée, toute la famille est soupçonnée. Réalisation : Claude Chabrol, 1959 Distribution : Jean-Paul Belmondo (Laszlo Kovacs), Madeleine Robinson (Thérèse Marcoux), Bernadette Lafont (Julie, la servante), Jacques Dacqmine (Henri Marcoux), Jeanne Valérie (Elisabeth), Antonella Lualdi (Léda)... Genre : drame Pays : France / Italie Palmarès : Coupe Volpi (Madeleine Robinson) à la biennale de Venise en 1959. 2 à 21h55 COMME JESUS CHRIST Durée: 1,15 Jean-Christophe Kern, dit JC, n'est pas un adolescent comme les autres. À 17 ans en effet, il a déjà remporté une Palme d'Or et un César. Sa vie professionnelle est digne d'un Stanley Kubrick. Mais cette année, un nouveau défi l'attend : il doit passer le bac ! Réalisation : Jonathan Zaccaï, 2011 Distribution : Vincent Lacoste (JC), Elsa Zylberstein (Elsa), Aure Atika (Aure), Gilles Lellouche (Gilles), Kad Merad (Star), Elodie Hesme (la mère de JC)... Genre : comédie Pays : France / Belgique 6 à 21h ENTRE LES MURS Durée: 1,15 François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Il n'hésite pas à affronter Esméralda, Souleymane, Khoumba et les autres dans de stimulantes joutes verbales, comme si la langue elle-même était un véritable enjeu. Mais l'apprentissage de la démocratie peut parfois comporter de vrais risques. -

Cyrano De Bergerac

Semaine Nationale du Français œ du 5 au 11 novembre 2004 Les Services Culturels de l‘Ambassade de France à San Francisco et The San Francisco Film Society présentent Cyrano de Bergerac en présence du réalisateur Jean-Paul Rappeneau Vendredi 5 novembre 2004 Delancey Theater 600 Embarcadero œ San Francisco Cyrano de Bergerac Un film de Jean-Paul Rappeneau, 1990 d‘après l‘Œuvre d‘Edmond Rostand Réalisation Réalisateur Jean-Paul Rappeneau Acteurs Cyrano de Bergerac Gérard Depardieu Roxanne Anne Brochet Christian de Neuvillette Vincent Perez Comte de Guiche Jacques Weber Ragueneau Roland Bertin Le Bret Philippe Morier-Genoud Carbon de Castle-Jaloux Pierre Maguelon La petite sŒur Ludivine Sagnier SŒur Colette Sandrine Kiberlain La Duègne Josiane Stoléru Le Vicomte de Valvert Philippe Volter Lise Ragueneau Catherine Ferran Scénario, production Scénariste Jean-Claude Carrière Jean-Paul Rappeneau Producteur René Cleitman Michel Seydoux Production Caméra One, France DD Productions, France Films A2, France Hachette Première et Cie, France UGC Ph, France Equipe Technique Compositeur Jean-Claude Petit Directeur de la photographie Pierre Lhomme Chef monteur Noëlle Boisson Distribution Distribution UGC Ph, France 2 Le réalisateur Jean-Paul Rappeneau Réalisateur, acteur, dialoguiste, scénariste français Né le 8 avril 1932 à Auxerre, Yonne (France) Jean-Paul Rappeneau débute au cinéma comme assistant. Il collabore notamment à des courts métrages d' Edouard Molinaro . Puis il s'essaie au scénario. En 1958, il travaille sur une adaptation des Trois Mousquetaires pour Jacques Becker , mais le projet s'arrête avec le décès du réalisateur. En 1959, il co- écrit le scénario de Signé Arsène Lupin d' Yves Robert . -

CINÉMA EUROPÉEN Allemagne Autriche Belgique

CINÉMA EUROPÉEN Autriche Le Mur invisible (2012) CIN Allemagne F Réalisé par Julian Roman PÖLSLER Avec Martina Gedeck, Wolfgang Maria Bauer, POL Karlheinz Hackl Une femme se retrouve seule dans un chalet en pleine forêt Moi Christiane F., CIN F autrichienne, séparée du reste droguée, prostituée (1981) EDE du monde par un mur invisible Réalisé par Ulrich EDEL au-delà duquel toute vie semble Avec Natja Brunkhorst, Thomas Haustein, s'être pétrifiée durant la nuit. Jens Kuphal Tel un moderne Robinson, elle Christiane, une jeune berlinoise organise sa survie en compagnie de treize ans, vit très mal le de quelques animaux familiers divorce de ses parents et et s'engage dans une aventure humaine entretient une relation bouleversante. compliquée avec sa mère. Elle rêve de s’intégrer à une bande d'amis et de s'en approprier les codes. Lorsqu'elle sort en boîte de nuit pour la première fois, la descente aux enfers de Suzanne commence : la Belgique drogue puis la prostitution vont venir ternir le reste de sa jeunesse. Oh Boy (2013) CIN F Deux jours, une nuit (2014) CIN Réalisé par Jan Ole GERSTER F Avec Tom Schilling, Friederike Kempter, GER Réalisé par Jean-Pierre et Luc DAR Marc Hosemann DARDENNE Niko, Berlinois presque Avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Olivier Gourmet trentenaire, éternel étudiant et rêveur incorrigible, s'apprête à Sandra, aidée par son mari, n'a vivre les vingt-quatre heures les qu'un week-end pour aller voir plus tumultueuses de son ses collègues et les convaincre existence : sa copine se lasse de de renoncer à leur prime pour ses indécisions, son père lui qu'elle puisse garder son travail. -

March 29-April 1, 2012

Co-academic Sponsors Virginia Commonwealth University and the University of Richmond present Richmond,Virginia March 29-April 1, 2012 March 26-28 Free special symposium in Ukrop Auditorium on UR campus French Film: Arts, Science & Technology at Work for Humanity Exclusive Media Sponsor All films have English subtitles and are presented by their actors and directors. 20th annual • Byrd Theatre • Richmond, Va. • (804) 827-FILM • www.frenchfilmfestival.us contents FRENCH FILM: ARTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AT WORK FOR HUMANITY Free and Open to Public – On UR campus at Ukrop Auditorium Simultaneous translation available throughout symposium Monday, March 26th Film Arts/Living Arts .......................................... p. 6 Tuesday, March 27th Science and Digital Technology in Filmmaking: Tomorrow’s cinema and where is it heading? .................................. p. 7 Wednesday, March 28th French Filmmaking and Horizons for Humanity: Citizen Camera ......................... p. 8 Symposium Participants ........................... pp. 9-13 Films at the Symposium Free Admission ............................................... pp. 14-19 20TH FRENCH FILM FESTIVAL BYRD THEATRE Film Schedule ..................................................... p. 3 Special 20th Anniversary Screenings – Free Admission ............................................... pp. 20-23 Master Class: Next Generation Filmmakers ........................ p. 18 2012 Feature Films .................................. pp. 24-47 2012 Short Films ..................................... -

Cinematheque Schedule, Spring 2007

Cinematheque Schedule, Spring 2007 BRIEF CHRONOLOGICAL LISTING Date Film Series Friday, January 26, 7:30 p.m. Imitation of Life (1959) Restorations Saturday, January 27, 7:30 p.m. Céline and Julie Go Boating (Céline et Julie vont en bateau ) Rivette Sunday, January 28, 4:00 Imitation of Life (1934) Special Event Friday, February 2, 7:30 p.m. Devi ( The Goddess ) Ray Saturday, February 3, 7:30 p.m. Paris Belongs to Us (Paris nous appartient ) Rivette Friday, February 9, 7:30 p.m. Kindling Special Event Saturday, February 10, 7:30 p.m. The Nun (La religieuse ) Rivette Friday, February 16, 7:30 p.m. Teen Kanaya (Two Daughters ) Ray Saturday, February 17, 7:30 p.m. Duelle Rivette Sunday, February 18, 4:00 p.m. MadCat Women’s International Film Fest, Program 1 Special Event Friday, February 23, 7:30 p.m. Abhijan ( The Expedition ) Ray Saturday, February 24, 7:30 p.m. Nor'west (Noroît ) Rivette Sunday, February 25, 4:00 p.m. MadCat Women’s International Film Fest, Program 2 Special Event Friday, March 2, 7:30 p.m. Chicago Restorations Saturday, March 3, 7:30 p.m. Love on the Ground (L'amour par terre )Rivette Friday, March 9, 7:30 p.m. The Secret Life of Words LACIS Fest. Friday, March 9, 9:30 p.m. Take My Eyes LACIS Fest. Saturday, March 10, 7:30 p.m. The Story of Marie and Julien (Histoire de Marie et Julien ) Rivette Sunday, March 11, 4:00 p.m. Colossal Youth (Juventude em marcha ) LACIS Fest.